- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1968 読書論・読書術 『それでも読書はやめられない』 勢古浩爾著(NHK出版新書)

2020.11.13

『それでも読書はやめられない』勢古浩爾著(NHK出版新書)を読みました。「本読みの極意は『守・破・離』にあり」というサブタイトルがついています。著者は、1947年大分県生まれ。洋書輸入会社に34年間勤務ののち、2006年末に退職。市井の人間が生きていくなかで本当に意味のある言葉、心の芯に響く言葉を思考し、静かに表現し続けているそうです。著書に『思想なんかいらない生活』『最後の吉本隆明』(ともに筑摩書房)、『まれに見るバカ』(洋泉社)、『アマチュア論。』(ミシマ社)、『定年後に読みたい文庫100冊』(草思社)、『定年バカ』(SBクリエイティブ)など。

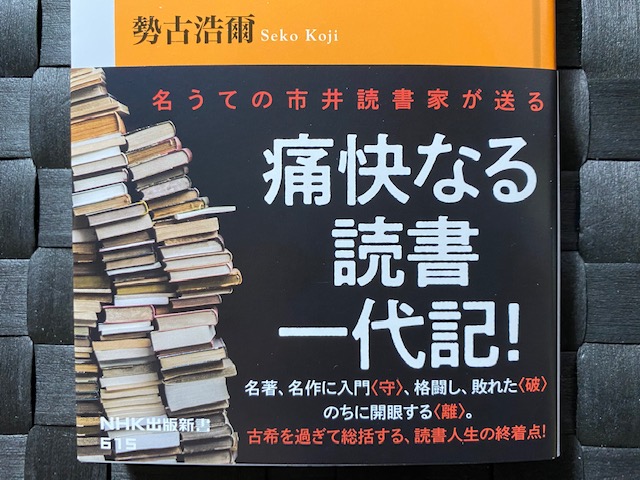

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「名うての市井読書家が送る痛快なる読書一代記!」「名著、名作に入門〈守〉、格闘し、敗れた〈破〉のちに開眼する〈離〉。古希を過ぎて総括する、読書人生の終着点!」と書かれています。

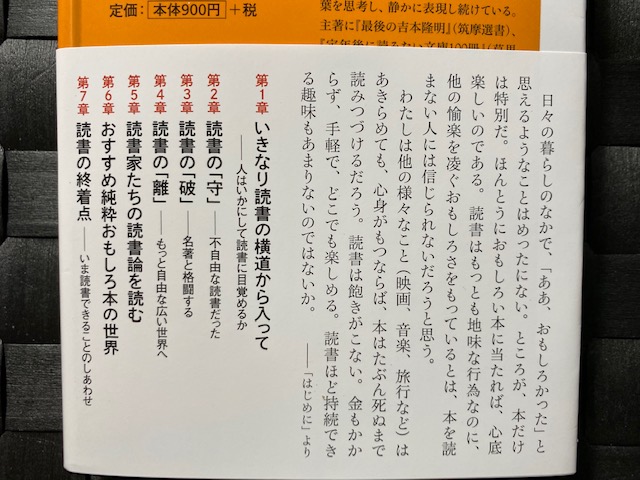

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「はじめに」から以下の文章が引用されています。

「日々の暮らしのなかで、『ああ、おもしろかった』と思えるようなことはめったにない。ところが、本だけは特別だ。ほんとうにおもしろい本に当たれば、心底楽しいのである。こういう経験をできるのは本を読むこと以外にない。まあ、いいすぎだが。読書はもっとも地味な行為なのに、他の愉楽を凌ぐおもしろさをもっているとは、本を読まない人には信じられないだろうと思う。わたしは他の様々なこと(映画、音楽、旅行など)はあきらめても、心身がもつならば、本はたぶん死ぬまで読みつづけるだろう。読書は飽きがこない。金もかからず、手軽で、どこでも楽しめる。読書ほど持続できる趣味もあまりないのではないか」

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「普通一般の読書で、本はこう読みなさい、というルールはなく、読書は技量の上達や心の成長を競うものでもない。つまり、読書の作法は人それぞれだ。ただし、自分自身を相手に、自分なりの読書の道筋として『守・破・離』を見つけられるとしたら、どうだろうか?加齢とともに移り変わる読書傾向は何を意味するか?約1万冊を読んできた、名うての市井読書家による渾身の読書論」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに――死ぬまで読書」

第1章 いきなり読書の横道から入って

――人はいかにして読書に目覚めるか

第2章 読書の「守」――不自由な読書だった

第3章 読書の「破」――名著と格闘する

第4章 読書の「離」――もっと自由な広い世界へ

第5章 読書家たちの読書論を読む

第6章 おすすめ純粋おもしろ本の世界

第7章 読書の終着点――いま読書できることの幸せ

「あとがき――まだまだ読みたい本はある」

「はじめに――死ぬまで読書」で、茶道の「守破離」を読書に応用することを提言します。「守破離」とは、芸道における成長の段階を意味する教えで、千利休の「規矩(きく)作法守りつくして破るともはな(離)るるとても本(もと)を忘るな」という利休の道歌に由来します。茶道裏千家業躰の阿部宗正氏の著書『利休道歌を学ぶ』(淡交社)による解説では、規矩作法を「十分に学び、一所懸命よく守ること」が「守」、その規矩作法を「自分の段階で脱皮して少しずつ大きくなり、また学んでは脱皮することによって大きくなって行く」ことが「破」、その段階から「さらに規矩作法を熟知して自由闊達な働きができ、何のとらわれもない、守破離の『離』の段階ともいえる境地にまで到達」できるようになります。しかし、そうなったとしても「基本となる規矩作法は忘れることなく、守らねばならない」のです。

著者は、「まあ大げさだが」としながらも、自分なりの読書人生(まあ大げさだが)を振り返るとき、この「守破離」に似た道筋を辿ったような気がするとして、以下のように述べます。

「人生の序盤まで本好きでもなんでもなかったわたしが、ひょんなことから本を読むようになり、王道である義務としての『名作』の読書を経て(守)、やがて無謀にも『名著』に挑むようになり、いかにして敗退したか(破)。そこまでは滑稽とも哀れとでもいうべきだったが、しかしまた、そこで改めて開眼し、いかに『ああ、おもしろかった』という読書本来の自由で楽しい読書の原点に戻ってくることができたか(離)、というようにである」

第2章「読書の『守』――不自由な読書だった」では、著者が数々の「読書の達人」を斬ります。まずは、読書論の第一人者として知られる明治大学教授の齋藤孝氏の著書『古典力』(岩波新書)に触れ、同書の「あとがき」に書かれた「古典は、苦しいとき、迷ったときにこそ、力を発揮する。自分の心の中でだけ、ぐるぐると回っていても先が見えにくい。そんなとき、古典の言葉は深く入ってきて、拠りどころになってくれる」「死を意識しつつも、暗くならず、前を向いて生きていく力を古典は与えてくれる」といった言葉を紹介します。著者は、「齋藤はまじめな男だと思うが、これらの言葉はやはりおざなりである。つまりあまりにも形式的である」などと感想を述べます。

また、「稀代の読書家」として、元ライフネット生命社長で、現在は立命館アジア太平洋大学学長の出口治明氏の「ビジネス書を10冊読むより、古典を1冊読むほうが、はるかに得るものが大きい」という発言を紹介します。その発言の理由は、「時代を超えて残ったものは、無条件に正しい」だそうです。ただ「古典は難しく感じる」ものだが、それは「時代背景が違うから」だとも出口氏は述べています。しかし、著者は「時代を超えて残ったものは、無条件に正しい」ということはないと断言し、それは「普遍的にも個人的にも。それは、ものによる」と述べるのでした。

さらに著者は、第3章「読書の『破』――名著と格闘する」で、「知の巨人」などと呼ばれることの多い松岡正剛氏と佐藤優氏に斬り込みます。一条真也の読書館『読む力』で紹介した本の中で松岡氏が佐藤優氏との対談で語った「コジェーヴは、ヘーゲルの『精神現象学』の中から『歴史の終焉』を読みとるわけでしょう。そのことにもっと気付くべきですね。日本にはコジェーヴが足りないな」という言葉を紹介します。これに、佐藤優もこう応じている。「コジェーヴはフランス現代思想に大きな影響を与えた哲学者です。『ヘーゲル読解入門』(1947年)などは、もっと読まれるべきだと思います。翻訳もしっかりしている」と語っています。これに対して、著者は「カッコいいじゃないか。わたしも1回くらいこういうカッコいいことをいってみたいものだが、しかし、コジェーヴが『足り』るとはどういうことで、『ヘーゲル読解入門』が『もっと読まれ』たとすると、なにがどうなるというのか。こういう適当な発言が、世のぼんくら頭をいたずらに揺さぶるのである」と述べています。いやはや、手厳しいですね。

著者は、「結局、自分をこじらせただけでなんの収穫もなし」として、哲学書を中心とした古典へのチャレンジについて、「わたしはカント、デカルト、ルソー、ニーチェ、スピノザ、ライプニッツ、キルケゴール、ベルグソン、モンテーニュ、カッシラーといった古典に挑みながら(おこがましい)、これらの現代フランス思想にも後れをとってはならないと、だれに頼まれたわけでもないのに、自分で焦ったのである。この頃のわたしは、いい年をして狐がついていたとしか思えない。前世代のメルロ=ポンティ、サルトル、ソシュール、イリッチ、レヴィ=ストロースなどにも目を配ることを忘れなかった。その他、シモーヌ・ヴェイユにバタイユにフランシス・フクヤマ。もうこんな名前を一人ひとり挙げてみても意味はない」と述べています。

続けて、「そんなこんなで、わたしはそのころ次のような本を集めていた(もう、読むのではなく、「集めていた」といっちゃったよ)。(中略)『埴谷雄高全集』、『柳田國男全集』(ちくま文庫)、『折口信夫全集』(中公文庫)、『坂口安吾全集』(ちくま文庫)、それに『バタイユ著作集』『ベンヤミン著作集』『北一輝著作集』『ビヒモス』『保田與重郎選集』『性の歴史』『親族の基本構造』。日本の思想も知らなければならない、と石井恭二『正法眼蔵(全4冊)』も持っていた。そして、ある日ある時、これらのすべてを古本屋に叩き売ったのである」と述べています。

結局、ほとんどの哲学本は読めなかったと正直に告白して、著者は「20年間、ただじたばたしただけである。自分のなかではなんの収穫もなかった。これははっきりしている。ただ自分で自分をこじらせただけである。ムダ金とムダな時間を費やして、ただ哲学者の名前と著書名を知っただけである。まったくの無意味。そんなクイズがあれば、すこしは答えられる。そんな程度の意味しかない。虚栄心にすらならない。わたしはいまだに、哲学と思想はどうちがうのかがわからない。もうそんなことを考えることもなくなったが」と述べます。今回、この本を書くために、立花隆・佐藤優『ぼくらの頭脳の鍛え方――必読の教養書400冊』(文春新書、2009)を読んだ。これがじつにおもしろかった。なあなあのなれ合いではなく、両者とも自分の考えははっきりという。そこがいい」と述べています。同じ「知の巨人」と呼ばれる読書人であっても、松岡正剛は受けつけなくても立花隆はOKなのですね。では、両者と対談している佐藤優はどうなんだ?(笑)

第4章「読書の『離』――もっと自由な広い世界へ」では、出口治明氏の重視する読書における記憶への「残存率」などにも言及しながら、著者は「名著といわれる本をわたしはほとんど読み通したことがない」と堂々とカミングアウトしつつ、「なんなのだ、名著とは? いやその前に、なんなのだ、本を読むとは?『残存率』なんてことをいいだしたら、かならずこの疑問に突き当たってしまう。本を読んでも、1ミリも成長の自覚がないのだ。わたしがぼんくらであることは認めてもいい。が、ぼんくらであろうとなかろうと、成長しなければならないのは、このわたしである。それが、1ミリの成長もしないのであれば、本を読む意味はない。もっとも、本を読む意義を、自分の血となり肉となることだ、と考える人間にとっては、ということである。しかし、こんなことも、本を読んでみなければわからなかった」と述べています。とても正直というか、誠実な人なのですね。

「呪縛から解放される『五段階』」として、著者は「現在のわたしは『名作』や『名著』の呪縛からほぼ解き放たれている。ほぼ、というのは、まだ『名作』や『名著』に対する全般的敬意がわずかではあれ残っているからだ。キューブラー・ロスによると、死の受容過程は一般的には、次の五段階を経ると考えられている。(1)否認と孤立、(2)怒り、(3)取り引き、(4)抑鬱、そして(5)受容、である」と述べています。いきなり死生学のパイオニアであるキューブラー・ロスの「五段階説」が登場して驚きましたが、さらに著者は「死と同列に論じることはできないが、『名著』『名作』から解放されるにも、解放の五段階があると考える。『名著』を前にして、人間はおおむねこういう解放の道を辿ると思われる。(1)憧憬、(2)無力感、(3)忍耐、(4)疑問、そして(5)解放、である。もちろん、だれもが解放されるわけではない。いつまでたっても、「名著」信仰に呪縛されたままの人間、という人はいるからである。権威に無条件に従順な人である」と述べています。興味深い仮説だと思います。

(5)解放を経験した著者には「名著」に対する強迫観念は消滅したそうで、「名著幻想が解体されるということは、自分自身の証明という愚昧から解放されるということだった。もう惑わされることはない。ほかにおもしろい本がたくさん待っている。そして、そのことだけがふつうの人間の読書においては大切なことである」と述べます。また、「もし名著を読めたとしたら、わたしはどうなったのか」として、「いまでも少し気になっていることがひとつだけある。あるいは、経験してみたかったな、ということである。それは、もしわたしが、ほとんどの名著を完全に、少なくとも8割方理解できたと仮定したら、はたしてわたしはどんな人間になることができたのか、ということである。これだけは経験してみたかったと思う」と述べています。この気持ち、よく理解できますね。

さらに著者の想像は膨らみ、「たとえば竹田青嗣や柄谷行人や松岡正剛や佐藤優らのわかり方はもっとすっきりしているのだろう(ほんとか?)。かれらはほとんど理解できたということで、自分の考え方や生き方や人間関係や自身の人間的成長において、なにか変化はあったのだろうか(まさか、「あったよ、名著を読んでいない人間はサルだ、といえるほどには偉くなったよ」ということではあるまい)。いや、わかるということはそういうこととはちがうんだよ、わかってないなあ、と微笑されそうである。じゃあどういうことなんだと思うが(一人相撲をしてる)、自分になんの変化もないのなら、わたしにとっては、わかるということに意味はない(それは考えつづけることだよ、とかいわれそうである)。ニーチェは、カントは、ラッセルはこういっているんだな、と解説することができるようになるだけ、というのなら意味はない」と述べています。

文学に対する著者の姿勢も興味深いです。

「年を取って文学がばかばかしくなる」として、著者は「わたしは初期の村上春樹はどちらかといえば好きで、ほとんど読んでいた。それが徐々に、なんかいつもおなじような文章だなと思うようになり、ついに2002年の『海辺のカフカ』で、このように書けば(登場人物の名前の付け方、独特の比喩、軽々しいセックスシーンなど)、また読者が盛り上がるだろうなという意図が透けて見え、どうにも読者を舐めた作家だなあ、と思い、もうそれ以後、読むのをやめたのである。もちろんわたしひとりが読むのをやめても、村上人気はつづくだろうし、村上春樹の盛名は微動だにしない。むろんそれでいいのだが、もうわたしには関係がないと思ったのである」と述べています。わたしは今でも村上春樹氏の小説を面白く読んでいますが、一時は「文学がばかばかしい」と思えた時期もありました。しかし、一条真也の読書館『ストーナー』で紹介した小説を読んで、考えを改めました。今では「やはり、文学は人間にとって必要である」「特に、グリーフケアにおいて文学は不可欠である」と思っています。

哲学書や文学書に価値を置いていないという著者ですが、「ほかのジャンルの隣人としての名著」として、プレジデント編集部編『経営者80人が選ぶ「わが1冊」――仕事の指針、心の特効薬』(プレジデント社)を取り上げ、高く評価しています。著者は一条真也の読書館『必読書150』で紹介した柄谷行人・浅田彰・岡崎乾二郎・奥泉光・島田雅彦・絓秀実・渡部直己といった錚々たる顔ぶれの知識人によるブックガイドと同書を比較し、「この『経営者80人が選ぶ「わが1冊」』は、バラエティに富んでいて『必読書150』なんかより、よほど参考になるし有益である。ここに挙げられている本は、だれでも手に取ることができ、だれにでも読める〈地上〉の名著ばかりである。いや、無理に『名著』に祀り上げる必要もない。隣人としての名著だ」と大絶賛しています。たしかに、経営者には読書を仕事や人生に生かす達人が多いと、わたしも思いますね。

「名著は自分で発見するもの」として、著者は他人の推薦図書を見るのは好きだけれども、自分では「わたしの傑作ベスト10」みたいなものは書いたことがなかったと思っていたら、『定年後に読みたい文庫100冊』(草思社文庫、2015)に「別格の9作品」として挙げたことを思い出したそうです。池波正太郎『真田太平記(全12冊)』、北方謙三『三国志(全14冊)』、大西巨人『神聖喜劇(全5冊)』、高木俊朗『陸軍特別攻撃隊(全3冊)』、池井戸潤『空飛ぶタイヤ(全2冊)』、西岡常一・小川三夫・塩野米松『木のいのち木のこころ――天・地・人』、ケン・フォレット『大聖堂(全3冊)』、ユン・チアン『ワイルド・スワン(全3冊)』、R・Ⅾ・ウィングフィールド『クリスマスのフロスト』が挙げられています。これに、ドン・ウィンズロウ『ザ・ボーダー(全2冊)』を追加していますが、「これらはあまりひとから賛同を得られないのが無念である」などと書いています。

そして著者は、「純粋読書の楽しみに戻る」として、「仕事や学業に役立てようとする実利的読書ではなく(当然、それらを否定するのではない)、ただ単純に「ああ、おもしろかった」と思えるような自由な読書の楽しさを強調したい。たかが活字が並んでいるだけなのに、おもしろい本はなぜかくもおもしろいのか、という点を称揚したい。実際、おもしろい本は無類におもしろい、ということは大したことなのだ」と述べるのでした。

第5章「読書家たちの読書論を読む」では、多くの読書家たちに言及し、その読書論についての感想を述べています。たとえば、「‟おもしろさ”の基準がまったくちがう出口治明」として、一条真也の読書館『本の使い方』で紹介した本の内容をもとに、こう述べています。

「出口治明の読書はちょっと桁が違いすぎる。驚愕しました。『物心がついた頃(幼稚園の頃)』から『本の虫』だったという。恐るべきことに、小学生のときには『少年少女世界文学全集』全50巻、『少年少女世界科学冒険全集』全35巻を読破し、中学生のときには岩波文庫の『プルターク英雄伝』、伊藤正徳他監修『実録太平洋戦争』全7巻、『少年少女世界ノンフィクション全集』全12巻を読んだ。高校生時代には『チボー家の人々』全11巻(これはたぶん白水Uブックスだろう)、『ジャン・クリストフ』『カラマーゾフの兄弟』『戦争と平和』『静かなドン』、その他『日本現代文学全集』『世界の歴史』『日本の歴史』を読んだという。いったいこの3つの全集だけでも、合計何十巻あるのだ」

また、佐藤優氏に関しては、「ほとんど学者並みレベルの佐藤優」として、以下のように述べています。

「佐藤優の読書のしかたがまた凄い。小学校2年のとき、父親が買ってくれた『学習こども百科』(全10巻+別巻)を『ボロボロになるまで読んだ』。中学1年のときにはなんと、平凡社の『世界大百科事典』(全33巻+別巻2冊)をはじからはじまで読んだというのである。長じて、戦前の日本で出ていた平凡社の全28巻の百科事典も全部読み、ロシア語で書かれた『ソビエト小百科事典』全5巻も読み、北朝鮮で出ている百科事典にも「目を通し」た(佐藤優・ナイツ塙宣之・土屋伸之『人生にムダなことはひとつもない』潮出版社、2018)。ちなみに佐藤が創価学会を絶賛しているのにはびっくり」と述べています。さらに一条真也の読書館『読書の技法』を取り上げ、同書を読むと「齋藤孝の『読書力』などは児戯にひとしく感じられる。まあ『超』がつくすさまじさである」とまで述べます。ちなみに、わたしは出口氏や佐藤氏の読書体験を知って親近感を抱きました。お二人の読書体験は、わたしのそれとよく似ていたからです。もちろん、『ソビエト小百科事典』や北朝鮮で出ている百科事典は読んでいませんが。(笑)

第7章「読書の終着点――いま読書できることの幸せ」では、「最後まで残るのは読書」として、著者は「2018年10月に脳梗塞をやって以来。おれもいつまでも元気なわけではないのだと思い知らされた。これからはスポーツのテレビ観戦、NHKの将棋番組、簡単な国内旅行と読書と映画を見ることだけを楽しみにしていこう。このなかでも読書は最後まで残りそうな気がする。将棋はいずれめんどうになりそうだ。旅行はいまはまだ体が動くから行く気はあるが、これも少しでも体力が落ちれば中止になるだろう。映画はいまでもおもしろいものが少ない。となると、残るのは読書しかなさそうだ」と述べています。この文章は、グッときました。わたしも、これまで多くの本を読んできましたが、旅行や映画鑑賞やカラオケや飲酒や筋トレなども好きです。でも、やはり「最後まで残るのは読書」だと思います。そして、読書の習慣さえあれば、最後まで人生を心ゆたかに送れるし、最後は心ゆたかに死を乗り越えることもできると信じています。幼少の頃のわたしに読書の習慣を与えてくれた両親に感謝するばかりです。