- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1975 SF・ミステリー 『日本SF誕生』 豊田有恒著(勉誠出版)

2020.11.30

今日で11月も終わりですね。明日から師走です。

『日本SF誕生』豊田有恒著(勉誠出版)を紹介します。サブタイトルは、「空想と科学の作家たち」です。著者は1938年前橋市に生まれ。慶応義塾大学医学部中退、武蔵大学経済学部卒業。1961年『時間砲』で第1回空想科学小説コンテスト佳作入賞。『エイトマン』『鉄腕アトム』など、黎明期のアニメ界にシナリオライターとして参加、日本アニメのオリジナル・シナリオライター第1号となる。以後、SF翻訳家を経て、SF作家として独立。87年、日本SF作家クラブ会長。2000年より島根県立大学教授。現在、同大学名誉教授。著書多数。

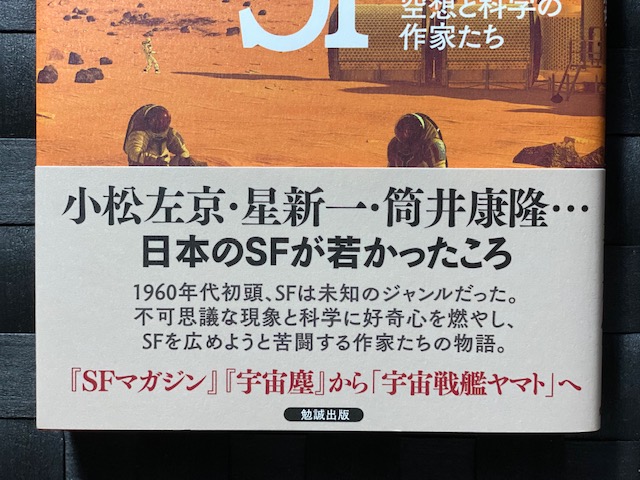

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、左から大伴昌司、著者、小松左京、矢野徹、星新一、筒井康隆といった若き日のSF作家たちの写真が使われ、帯には「小松左京・星新一・筒井康隆……日本のSFが若かったころ。1960年代初頭、SFは未知のジャンルだった。不可思議な現象と科学に好奇心を燃やし、SFを広めようと苦闘する作家たちの物語。『SFマガジン』『宇宙塵』から『宇宙戦艦ヤマト』へ」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「日本のSFが若かったころ――日本SFが、かつての空想科学小説というジャンルからアウフヘーベンして、あらたに確立したのは、1960年代の初頭からである。当時、日本の出版界では、ひとつのジンクスが語られていた。西部小説とSF小説を出版すると、その出版社は倒産するというものである。SF小説は、いわば未知の文学ジャンルだった。多くの同志とともに、日本にSFを広めていく過程は、いわば一種の文学運動だった。これは、ひとつの文学ジャンルを確立するまでの、SF作家たちの苦闘と、哀愁と、歓喜の交友の物語である。今、日本SFが根を下ろすまでの事情を、いわば遺言として書き残すことが、馬齢を重ねた同志としての使命かもしれないと考え、あえて語ることとした。もともと書誌学のようなものには疎いほうだから、年譜的な記録を残すつもりはない。いわばSF作家交遊録と言った体裁になるが、これまで書かれていない破天荒なエピソードなども紹介しながら、筆を進めていきたいと思う。筆を進めると、書いてしまった。今ならキーボードを叩くと書くべきだろうが、あれから半世紀以上、科学の進歩は、われわれSF作家の想像を超えるテンポで進行した」

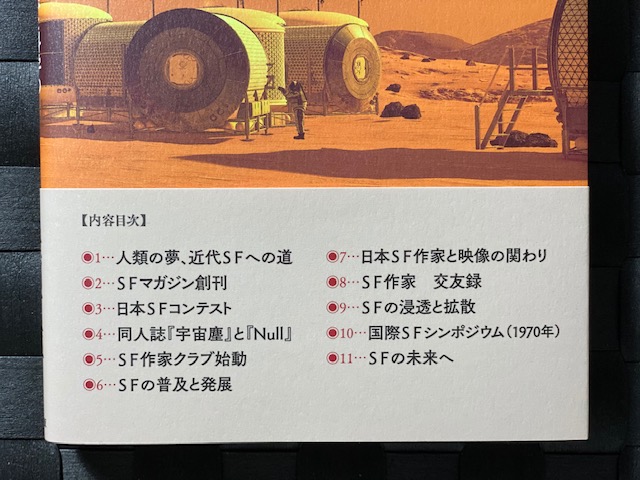

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 人類の夢、近代SFへの道

第二章 SFマガジン創刊

第三章 日本SFコンテスト

第四章 同人誌『宇宙塵』と『Null』

第五章 SF作家クラブ始動

第六章 SFの普及と発展

第七章 日本SF作家と映像の関わり

――アニメ(人形アニメも含む)、特撮など

第八章 SF作家 交友録

第九章 SFの浸透と拡散

第十章 国際SFシンポジウム(1970年)

第十一章 SFの未来へ

「はじめに」の冒頭を、著者は「日本SFが、かつての空想科学小説というジャンルからアウフヘーベンして、新たに確立したのは、1960年代の初頭からである。それまで、日本ではSFという単語すら、知られていなかった」と書きだしています。アメリカSFは、1950年代すでに、ロバート・A・ハインライン、アイザック・アシモフ、レイ・ブラッドベリー、A・E・ヴァン・ヴォークト、ポール・アンダスンなど、数多くの有力作家を輩出し、いわゆるゴールデン・エイジを築き上げていました。著者は、「こうしたトレンドは、もちろん日本へも伝えられていたものの、いまだブームには程遠かった。当時、日本の出版界では、1つのジンクスが語られていた。西部小説とSF小説を出版すると、その出版社は倒産するというものである」と述べています。

第一章「人類の夢、近代SFへの道」では、「『本当の話』――古代の夢とイマジネーション」として、著者は「人類は、古代から、宇宙への畏怖と関心を持ち続けてきた。宇宙SFは、今や欧米や日本のSFの大きなテーマのひとつだが、その起源は、遙か古代にさかのぼる。古代ギリシアのルキアノイスは、『本当の話』という短編集で、人類史上はじめて月世界旅行を描いている。ギリシアと書いたが、現在のシリア方面の人で、著書はギリシア語で著している。地球人が月へ行くと、体が葡萄の幹になっている月人がいるという設定である」と述べています。

『本当の話』は、しばしば『真の歴史』と訳されることがあるそうです。印欧語では、歴史と物語という単語が、いまだ分化していません。ドイツ語ではGeschichte、スペイン語ではHistoria、フランス語ではhistoire。いずれも、「歴史」「物語」の2つの意味となります。英語では、かろうじて分化していて、history,story、ですが、もともと同語源です。著者は、「この例でも判るように、人類は、古くから未知なるもの、神秘なるものへ、尽きせぬ興味、関心を抱き続けてきたのだ。古代ギリシアでは、多くの神話が語られていたが、それらは、いわばエンターテイメントのように、多くの神話作家たちに継承され、新たなイマジネーション、アイデアを加えられ、進化し続けたのである」と述べています。

しかし、SFにつながる奔放な夢とイマジネーションは、その後、断絶します。ヨーロッパ世界が、キリスト教の支配下におかれ、いわゆる中世の暗黒時代に突入したからでした。「ルネッサンス――SFの萌芽」として、著者は「ようやく、暗黒時代を脱して、いわゆるルネッサンス期を迎え、SFの萌芽となる作品が書かれるようになる。ルネサンスは、しばしば文芸復興、学芸復興と訳されるが、はじめからキリスト教と対立するものではなかった。コペルニクスは、敬虔なキリスト教の牧師であり、よく当たる占星術師だった」と述べています。

ルネッサンスの当時、天文学(Astronomy)は、いまだ占星術(Astrology)と分化していませんでした。著者は、「ふつう、なんとかロジーと着く単語は、ジャパノロジー(日本学)という例からも判るように、なんとか学と訳されることが多いのだが、星学ともいうべき占星術(Astrology)のほうが、天文学(Astronomy)よりも、むしろ主流だったことになる。ケプラーは、当時の天文学の最新の知見をベースに、月旅行のSFを書いているが、動力としては、精霊の力を利用したとしている。ともあれ、これが、史上初の宇宙SFと呼べる作品だろう」と述べます。

その後、宇宙SFの流れは、17世紀のシラノ・ド・ベルジュラックに受け継がれていきます。一条真也の新ハートフル・ブログ「シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!」で紹介したエドモン・ロスタンの戯曲の主人公として知られるシラノは実在の人物で、『月世界旅行記』というSFを著しています。この作品は、史上初めて、動力を噴射して宇宙を飛ぶという設定をいたものとして、著者は「特筆すべきであろう」と述べています。また、16世紀初頭、SFのジャンルのうち、のちのちまで受け継がれ、多くの作品に連なるユートピア(ディストピアも含む)テーマとしては、トーマス・モアが、文字通りの『ユートピア』を著し、このテーマの謂いとなるジャンルを拓くことになります。

この系譜は、ユートピア小説というSFのジャンルの一つへと成長していきました。イタリアのカンパネラは、『太陽の都』を著していますが、著者は「長くスペインの支配下にあったイタリア南部に、いわば希望を与える目的があったのである」と述べています。ユートピア小説、あるいはそのアンチテーゼとしてのディストピア、アンチストピア小説という系譜は、その後も続いていきます。サミュエル・バトラーの『エレホン(erehwon)』は、どこにもない場所(nowhere)の逆綴りになっている。モアのユートピアへのオマージュです。このジャンルは、やがて、ジョージ・オーウェルの『1984』で、結実することになります。

一方、19世紀になるとメアリー・シェリーが有名な『フランケンシュタイン』を著し、のちにブライアン・オルディスなどから近代SFの祖としての評価を与えられます。メアリーが創出した怪物(creature)は、のちに怪奇映画の登場人物として、なくてはならない存在となりますが、原作は、生命の創造(creation)という神の領域を、人が犯すという問題意識を問うたものでした。著者は、「しばしば誤解されるが、フランケンシュタインとは、博士の名であり、怪物(creature)には名がない。creatureとは、神が創造したもの、つまり生きとし生けるものすべてを指している。また、神そのものが、造物主(Creator)なのである。怪奇映画などで、怪物をcreatureと呼ぶのは、ここからきている」と説明します。

このテーマは、ロボットものの系譜に発展していきます。チェコのカレル・チャペックは、『R・U・R』という戯曲で、初めてロボットという概念を提示。また、「二人の巨匠――ジュール・ヴェルヌとH・G・ウェルズ」として、19世紀になると、仏英で、近代SFの開祖と言われるジュール・ヴェルヌとH・G・ウェルズが登場し、今日でも書きつがれている多くのSF的なアイデアを披露したことが紹介されます。

ジュール・ヴェルヌについて、著者はこう説明します。

「フランスのロワール地方の港町ナントで、1828年に生まれた。生家は、河口に近い中州のフェイド島にあった。父親は、謹厳な弁護士だったが、母親は、船乗りの家に生まれたため、ナントに集まる貿易商人とも交流があり、内外の各地の噂話、ニュース等に、興味関心のある人で、幼いヴェルヌの人格形成に、おおいに影響があったという」

また、H・G・ウェルズについても、「中流下層の商人の家に生まれた。はじめ教員をめざしたが、階級社会のイギリスでは、前途を閉ざされ、さまざまな職種を転々としたのち、奨学金を得て、科学師範学校に入り、トマス・ヘンリー・ハクスリーから進化論を学んだ。ヴェルヌと比べると、ウェルズの作品に理系色が強いのは、こうした学歴のせいであろう。タイムマシンをはじめ、現代SFのテーマとなる多くのジャンルが、ウェルズによって創始されている」と説明しています。

ヴェルヌ、ウェルズという近代SFの二大始祖は、同時にSFと映像の関わりにおいても最初の栄誉を担ったとして、著者は「ジョルジュ・メリエスは、1902年、早くも『月世界旅行』を製作しているが、砲弾が月に命中する有名な前半のシーンはヴェルヌの『月世界旅行』、月人が登場する後半はウェルズの『月世界最初の人間』に準拠している。当時、ヴェルヌもウェルズも存命だったから、権利関係はどうなっていたのか、いぶかしいところだが、まだ著作権など確立していなかった時代だから、硬いことは言わなかったのかもしれない」と述べています。

ヴェルヌ、ウェルズというSFの二大始祖のほか、もう一人忘れてはならない作家がいます。コナン・ドイルです。ドイルと言えば、シャーロック・ホームズで有名ですね。著者は「推理作家のイメージのほうが強いものの、『失われた世界』は、1つの新しいSFジャンルを拓いたものとして、高く評価すべきである。南米のギアナ高地に、恐竜が生き残っている世界があるという設定には、ぼくも中学時代、胸を躍らせたものである。失われた世界テーマの作品は、その後、たくさん書かれるようになる」と述べています。ちなみに、ヴェルヌの『地底探検』(『地底旅行』)とドイルの『失われた世界』は、わたしの小学生時代の二大愛読書でした。

SFの世界史をざっと俯瞰した後、著者は日本史についても言及します。日本SFが本格的に始動する前史として、いわば日本のヴェルヌ、ウェルズに当たる2人の作家として、南洋一郎と海野十三を紹介します。南洋一郎は、1893年、没落した士族の家に生まれました。幼いころに父を亡くし、丁稚奉公に出されるなど苦労しましたが、向学心に燃え、英語学校に通ったり、アテネフランスでフランス語を学んだりしました。また、語学力を買われて、コペンハーゲンのジャンボリー(ボーイスカウト世界大会)に参加したりしています。「こうした素養が、ほぼ全作品を網羅した怪盗ルパン全集につながる」と著者は述べています。

もう1人の日本SFの祖とされる海野十三は、徳島県に生まれ。神戸で高校を卒業し、早稲田大学理工学部へ進み、電気工学を専攻しました。「海野は、南洋一郎と異なり、まっとうな職に付いた。逓信省電気研究所で、技師として働いたため、本名を憚って、海野十三という筆名で通したのである」と著者は述べます。

第二章「SFマガジン創刊」では、1959年、早川書房から『SFマガジン』が創刊されたことが書かれています。前述したように、西部小説とSF小説を出版すると、その出版社は倒産するというジンクスが、もっぱら出版界で語られている時代でした。著者は、「西部小説のほうは、映像ならともかく、アメリカ人しか感情移入できない部分があるから、今もって日本では根付いていないが、SF小説のほうは、その後の成り行きを見れば、当時としては先見の明だったことになる」と述べています。

また、「早川書房の編集者たち」として、早川書房が、当時としては、冒険とも思えるSF出版に乗り出した背景には、アメリカ出版界の動向に、常に目配りしていたという事情があったからではないかと、著者は推測します。翻訳出版の早川書房と言う評価を確立するのは、そのためだったというのです。早川が手がけた最初のジャンルは、アメリカのミステリーでした。「SFマガジン」に先立ち、アメリカの「エラリークィーンズ・ミステリーマガジン」の日本版が刊行されました。初代編集長は都築道夫、さらに小泉太郎(生島治郎)、常盤新平など、後に作家として名をなす人材が輩出しました。

第三章「日本SFコンテスト」では、「福島正実と南山宏――SFの鬼と知恵袋」として、著者は「日本におけるSFの普及におおいに貢献した功労者として、福島正実の名を忘れてはなるまい。福島は、SFの鬼とまで呼ばれた怖い編集者だったが、SFに賭ける執念に近い情熱は、誰にも負けなかった。SFに対して無理解な批判を浴びせる人間には、どんなに権威のある相手であっても、怒りを露にして立ち向かった。福島の強烈な個性がなければ、今日の日本SFは存在しなかったと言えよう」と述べています。

ただ、初期のSFマガジンを支えたのは、福島だけではありませんでした。森優(南山宏)の貢献も忘れることができないとして、著者は「剛の福島に対して、柔の森とでも呼ぶべきだろう。穏やかな人柄で、ともすれば対立しがちな作家と福島のあいだを取り持ったのは、両三度にとどまらない。また、森優=南山宏は、多くのSF作家の知恵袋的な存在でもあった。南山は、のちに超常現象研究者として、多数の著書を著すことになる。ネス湖だの、マヤ、エジプトのピラミッドだの、コスタリカの真円球だの、SF作家の飯の種になりそうな場所を、飛び回って取材している。こうした超常現象に関する資料を教えてもらった経験は、多くのSF作家に共通している」と述べます。

しかし、その実、南山自身は、UFOを含めて超常現象をすべて信じているわけでもなかったそうです。外語大出身の語学力を生かして、日米欧のUFO撃談を紹介したり、また日本国内にとどまらず、多くのUFO目撃者をインタビューしたりしたものの、自分は未だにUFOを見たことがないとか。著者は、「南山が、宇宙考古学の権威エーリッヒ・フォン・デニケンを批判した言葉が、印象に残っている。南山は、こう言った。『なんでも、宇宙人のせいになってしまいますが、デニケンの言う宇宙人来訪とは、いつのことなんですかね。インカやアステカは、室町時代の話です。これと古代エジプトを同列に論じることが、出発点からして変です』まさに正論だろう」と述べます。

第四章「同人誌『宇宙塵』と『Null』」では、数多くのSF作家たちとの交流の様子が書かれていて、非常に興味深かったです。たとえば、「光瀬龍は、コンテストの同期で、すでに『宇宙塵』の同人だった。生物学の高校教師だと聞いたので、ぼくは、生意気にも動物談議を挑んで、かるく一蹴された記憶がある。のちのち光瀬から貰った『小動物の飼い方』は、我が家の子供たちのバイブルとなり、光瀬は、星、小松、筒井などより、我が家では別格扱いの存在となっていた。初対面で潔く負けを認めたせいか、なにか動物学に関して判らないことがあると、光瀬に電話する癖がついてしまった。生前、照れ臭いので、礼を言う暇がなかったが、あらためて感謝したい」と書かれています。

また、「眉村卓は、面倒見のいい兄貴のような初印象だった。どんなテーマが好きかなどと訊かれるので、タイムトラベルものを書きたいというようなことを答えているうちに、ひとりでにSF談義が始まった。眉村とのこうした関係は、おたがいプロとして、忙しくなるまで続く。眉村も、書きかけのアイデアをしゃべる。ぼくも、同じことをする。たがいに感想と意見を話す。眉村のアドバイスで、違う要素を加え、書き上げた話もある。相互モニター関係とでも、呼べばいいのだろう。まだ、未熟だったころ、眉村のアドバイスは、貴重だった。それに対して、ぼくが生意気にも口にしたアドバイスめいたことが、眉村にとって、どれほど役に立ったか、はなはだ疑問である」とあります。

さらに、小松左京と文通を始めたという著者は「『エイトマン』のシナリオで、やや食べていけるようになったものの、そうそう大阪まで行けるわけがない。近況や、興味のあるテーマなど、葉書いっぱいに書いて送ったところ、葉書の表面下段まで、お馴染の体格に似合わしくない細かい文字で、ぎっしり返事を書いてよこした。歴史、文化、民俗など、あらゆるジャンルに関して博識だった。こっちも嬉しいので、すぐに、共通する話題、人種、歴史、生物などに関して、あれこれ書き送る。人類進化については、よく勉強したつもりだが、小松のほうが詳しい。あとで知ったのだが、小松は、母校京大の霊長類研究所とも関わりがあり、霊長類学にはとりわけ精通していたのだ。こうして、小松とは、今でいうメル友のような関係ができあがった」と述べます。なんとも豪華な交友録ですね。

そして、著者は「64年になると、SFはブーム寸前の状態まで、ブレークした。みんなが、誰でもいいから、メジャーなところにデビューして、SFを広める第一段階となってほしいと、願っていた。同志的な結束が芽生えていたからだ。小松左京が先鞭をつけた。光文社から『日本アパッチ族』を上梓し、週刊誌『漫画サンデー』に『エスパイ』を連載しはじめたのである。当時、平井の『エイトマン』がテレビ化されることになり、TBSの漫画ルームへ通うようになっていたぼくは、むさぼるように読みふけった。このとき、平井と1週づつ交代で『漫画サンデー』を買ったものである。まだ収入の乏しい時代だったから、毎週だと懐に響くからだ」と回想するのでした。

第六章「SFの普及と発展」では、SFが一大ブームを起こしていく様子が生き生きと描かれていますが、SF作家クラブのメンバーたちは各地の温泉地などに親睦旅行で出かけ、酒席でSF談義を熱く交わす日々が続きました。この頃、SF作家クラブで、1つの不文律ができあがったそうです。それは、星新一と小松左京は、移動の際、同じ車に乗せないというもので、著者は「事故でもあって、万一、二人の身になにかあったら、できたばかりのSF界は、崩壊してしまう。つまり、危機管理というわけだ。ちょっと前のことになるが、与党の大物議員の葬儀に参席するため、与党議員が幹部も含めて、全員が同じ飛行機で、葬儀が行われる地方都市へ出向き、問題になったことがある。もし航空機事故が起こったら、与党はおおよそ壊滅してしまう。国政に対する自覚がない議員ばかりだったのかもしれない。それよりずっと前から、SF作家クラブでは、それくらいの配慮は、行なっていたのだ」と述べています。

第七章「日本SF作家と映像の関わり――アニメ(人形アニメも含む)、特撮など」では、当時のSF作家たちがSFアニメに関っていく経緯が語られます。平井和正らとともに、著者は「エイトマン」の制作などに関わっていました。著者の場合は、「たまたま、虫プロの同僚だった山本暎一から、SFアニメの新作を企画しているプロデューサーがいるから、会ってほしいという連絡をもらった。こうして、武蔵高校の先輩にあたる西崎義展に出会い、松本零士に引き合わされた。松本とは、初対面から意気投合し、今に至っている」と述べます。新SFアニメは、なにも決まっていませんでした。松本零士の原作があるわけではないので、基本設定を考えてくれという話になったとか。

以後、著者はテレビ版、劇場版など、初期の10作品のすべてのSF設定を担当することになりました。こうして誕生したのが『宇宙戦艦ヤマト』です。その経緯に関しては、著者が書いた『宇宙戦艦ヤマトの真実』(祥伝社刊)に詳しく書かれています。著者は、「なにぶんにも前例のないジャンルだけに、『宇宙戦艦ヤマト』の実現には、大きな抵抗があった。スタッフ全員で、力を合わせて、新しいアニメのジャンルを確立したのである。口はばったい言い方になるが、ヤマトの成功がなければ、『機動戦士ガンダム』も実現していなかったろう」と述べています。わたしは、ガンダムのルーツは永井豪原作の『マジンガーZ』だと考えていますが、たしかに『宇宙戦艦ヤマト』の影響もあったかもしれませんね。

第九章「SFの浸透と拡散」では、星新一について書かれています。著者は、「星新一は、偉業1000篇のショートショートが、達成される遥か以前に、いつも一人の作家の存在を口にしていた。それは、帝政ロシアのアントン・チェーホフである。星は、チェーホフが、未訳のものも含めて4000編の作品を残したという。一時期、アメリカのフレデリック・ブラウンの名をあげることもあったが、60年代から、すでに、チェーホフを意識していた。また、一見、星は、欧米SFとは関わりのない独自の世界を築いたため、ともすれば、英米SFのトレンドと無縁のように見えるが、ジョン・ウィンダムの『海竜めざめる』を、自ら翻訳するなど、英米SFへの関心は、低くはなかった」と述べています。興味深いエピソードですね。

星新一は、日常は、小松左京に匹敵するほど博識だったそうです。いつもジョークを言っていましたが、それも教養がないと笑えない場合すらありました。ところが、作品となると、その教養、博識が、微塵も出てこないとして、著者は「星のショートショートの中に、どこかの文献、資料からの引用など、まったく出てこない。すべて、星の頭の中で、組み立てられたものなのである。そこが、星ショートショートの凄みなのだが、その点について、評論家は、あまり言及していない」と述べています。星新一の非凡さがよくわかりますね。

さて、本書には日本SF史を語る上で避けて通ることができない「匿名座談会事件」についても触れられています。福島正実は初代「SFマガジン」編集長であり、それまで日本の出版界では商業的に成功しなかったSFを日本に定着させるため、様々な分野で精力的に活動し、「SFの鬼」と呼ばれました。しかし、晩年は覆面座談会事件において匿名で気鋭の作家らを誹謗中傷し、業界の分断と停滞を招いたとされています。著者は、「60年代も末、1969年、日本SFの勃興期を締めくくるように、ひとつの不幸な事件が起こる。福島正実は、SFマガジン誌上で、みずからも出席して、日本作家をこき下ろす匿名座談会を、催したのである。ほとんどの作家が、きわめて酷評された。ぼくなど、酷い扱いで、『他人が書くと、すぐ真似して書く』と評された。もちろん、後に福島の発言ではないと判明するが、日頃、福島から罵倒に近い言葉で、評されていたことと矛盾する」と述べます。

「匿名座談会事件」について、さらに著者は「多くの日本人作家が激怒した。公式に抗議しようということになった。もちろん、作家それぞれ、態度は異なる。温厚な眉村卓、光瀬龍は、内心では不服だったのだろうが、とくだん抗議めいたことはしなかった。一方、小松、星、筒井、平井、ぼくなどは、熱海の文春の保養所で、一泊して対策を練ることにした。さすがの福島も、星には一目置いていたと見え、あの座談会でも褒められている。ただし、他のメンバーは、みんな激怒している」と述べます。すると、だしぬけに星のジョークが飛び出したそうです。それは「飼い犬に手を噛まれるという話は、よくあることだが、飼い犬のほうが、飼い主に尻を噛みつかれたようなものだ」というジョークでした。著者は、「まさに、星のジョーク通りである。われわれ第一期の日本人作家は、みんなSFマガジンから出てきた。その意味では、まさに福島の飼い犬のようなものだった」と述べています。

その星のジョークで、殺気だっていたその場がなんとか和らいだというのですから、大したものです。第十章「国際SFシンポジウム(1970年)」には、星のジョークの傑作がもうひとつ紹介されています。ある夜、とつぜん星から電話がかかってきて、「豊田くん。世界三大Qというものを発見した」と勢いこんで話しはじめたそうです。「えっ!三大Qって、なんですか?」と著者が聞くと、星は「モンテスキューとバーベキューと、オバQだ」と言ったそうです。著者は、「大のおとなが、それを言いたいため、わざわざ、夜、電話してきたのだ。その夜、最初に小松に電話したらしい。小松が不在だったので、面白がってくれそうな相手に、ぼくを選んだらしい。受話器を置いてからも、笑いが止まらなかったものだ」と述べていますが、星新一の人間性がわかる「いい話」ですね。

最後に、1970年に大阪で開催された「日本万国博覧会」について、著者は「日本でも、7000万人の入場者を集めた大阪万博は、戦後のエポックの1つとなり、その後、揺り戻しのような反動が生じた。折からの公害問題の浮上とともに、高度成長への反省が過激化したのか、ノストラダムスなど終末論が流行し、原発は手のひらを返したように公害の元凶に仕立て上げられた。槍玉にあがったのが、SF作家と未来学者である。バラ色の未来を売りまくったのが、けしからんというわけだ。SFは、ペつだんバラ色の未来ばかり描いてきたわけではない」と述べています。

しかし、SF作家たちは、こうしたマスコミ様の変節に憤りました。「それでは望み通りバラ色でない未来を描いてやろうではないか」と、小松左京は『日本沈没』を著わしました。著書がSF設定を引き受けた『宇宙戦艦ヤマト』も同様に、こうした社会的な背景から、地球が破滅しかかるという未来からスタートするものとしたそうです。そして著者は、「幸いというべきか、その後、日本は破滅するどころか、さらに発展し続け、やがて20世紀末のバブル崩壊を迎えたことは、記憶に新しいところである」と述べるのでした。本書は、SFの歴史もわかりやすく説明されていますが、日本のSFを支えてきた作家たちの素顔を知ることができて、とても楽しい読み物でした。