- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1995 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『妻たちのプロレス』 ターザン山本・福留崇広著(河出書房新社)

2021.01.22

『妻たちのプロレス』ターザン山本・福留崇広著(河出書房新社)を読みました。「男と女の場外バトル」というサブタイトルがついています。山本氏は1946年、山口県岩国市生まれ。元「週刊プロレス」編集長として、部数を爆発的に伸ばす。著書多数。福留氏は1968年、愛知県生まれ。國學院大学文学部哲学科卒業。92年、報知新聞社入社。現在、コンテンツ編集部所属。プロレス、格闘技、大相撲、ボクシング、サッカー等を取材。著書に、一条真也の読書館『さよならムーンサルトプレス』で紹介した本があります。

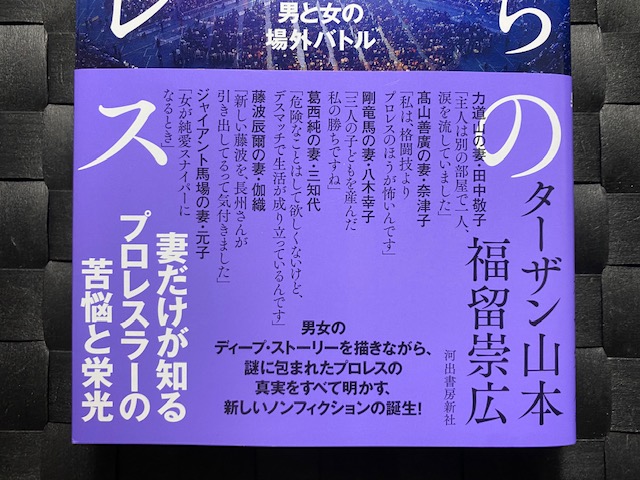

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、力道山の妻・田中敬子「主人は別の部屋で一人、涙を流していました」、髙山善廣の妻・奈津子「私は、格闘技よりプロレスのほうが怖いんです」、剛竜馬の妻・八木幸子「三人の子どもを産んだ私の勝ちですね」、葛西純の妻・三知代「危険なことはして欲しくないけど、デスマッチで生活が成り立っているんです」、藤波辰爾の妻・伽織「新しい藤波を、長州さんが引き出しているって気付きました」、ジャイアント馬場の妻・元子「女が純愛スナイパーになるとき」「妻だけが知るプロレスラーの苦悩と栄光」「男女のディープ・ストーリーを描きながら、謎に包まれたプロレスの真実をすべて明かす、新しいノンフィクションの誕生!」と書かれています。

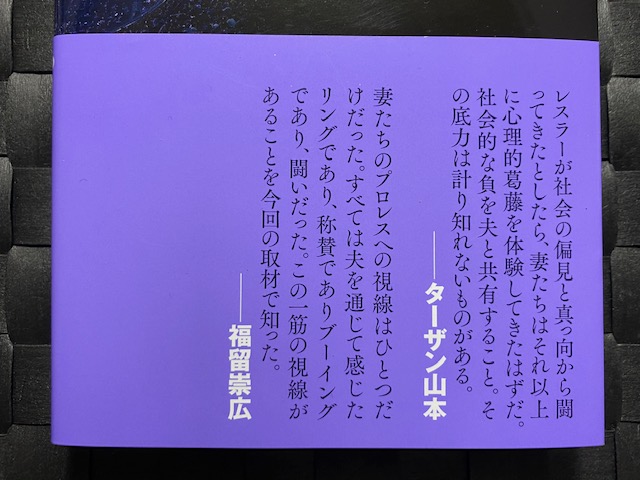

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「レスラーが社会の偏見と真っ向から闘ってきたとしたら、妻たちはそれ以上に心理的葛藤を体験してきたはずだ。社会的な負を夫と共有すること。その底力は計り知れないものがある――ターザン山本」「妻たちのプロレスへの視線はひとつだけだった。すべては夫を通じて感じたリングであり、称賛でありブーイングであり、闘いだった。この一筋の視線があることを今回の取材で知った――福留崇広」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロレスの「負」を共有する女たち

――「まえがき」にかえて(ターザン山本)

第1章 力道山の妻・田中敬子

――今もあの笑顔を胸に(文=福留崇広)

第2章 髙山善廣の妻・奈津子

――ケガと病気と闘う日々のその先に

(文=福留崇広)

第3章 剛竜馬の妻・八木幸子

――男と女、ミックスド・デスマッチ十番勝負

(文=ターザン山本)

第4章 葛西純の妻・三知代

――血に染まった夫のシャツを脱がせた日々

(文=福留崇広)

第5章 藤波辰爾の妻・伽織

――妻だけがプロレスラーを分かってあげられる

(文=福留崇広)

第6章 ジャイアント馬場の妻・元子

――女が純愛スナイパーになる時(ターザン山本)

妻だから見える「プロレスの生命力」

――「あとがき」にかえて(福留崇広)

「プロレスの『負』を共有する女たち――『まえがき』にかえて」では、ターザン山本氏が「プロレスは他に比類なきジャンルと言われてきた。世の中から常に白眼視、差別された歴史がある。いわゆる八百長というレッテルのことである。これがレスラーの怨念、コンプレックス、情念というマグマに成長していったこともたしかだ。そこから世間を敵視して生きるというアイデンティティが誕生していった。そんなレスラーと結婚。その夫人になることは相当な覚悟が必要。前途には大きなハードルが待っていたはずだ」と書いています。

また、山本氏は「彼女たちは惚れられたのか? 見初められたのか? どっちだ。そこには特別な出会いと偶然というドラマがあったはず。レスラーとの結婚には両親、家族、親族が反対する。当然だ。そのレスラーが社会の偏見と真っ向から闘ってきたとしたら、彼女たちはそれ以上に内的、心理的葛藤を体験。どんな風にその時分と向き合ってきたのだろうか」とも述べるのでした。

第1章「力道山の妻・田中敬子――今もあの笑顔を胸に」では、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、大木金太郎という後のプロレス界を背負う若手選手の中で、敬子夫人の目から見て力道山は誰に将来を期待していたのだろうかという福留氏の問いに対して、敬子夫人は以下のように答えます。

「主人は、弟子にはあまり接してはいませんでした。ただ、唯一、猪木さんだけは、自宅に呼んでマッサージをさせていました。猪木さんのことを『アゴ』って呼んでいたんですけど、よく『アゴを呼べ』って合宿所から部屋へ呼んでいました。主人が朝鮮半島から日本に来たように、ブラジルから自分がスカウトしてきた猪木さんのことは自分の息子みたいに思っていたのかもしれません。猪木さんは、あのころからだが細かったので、主人は大相撲で懇意にしている元横綱前田山の高砂親方に頼んで、体を大きくするため2年間、相撲界に預けて、プロレスに復帰させる計画を持っていました。その話は私がいる前で主人が高砂親方に頼んでいたので間違いありません」

力道山は晩年、相模湖のレジャー施設などをはじめ、さまざまな事業に乗り出していました。突然の死で事業はすべて頓挫し、莫大な借金が残ります。敬子未亡人は生前に買収した土地を売却するなどで返済、最終的には2人が住んでいたリキ・アパートを20億円ほどで売り、没後からおよそ30年をかけて完済しています。英雄の妻から、まさかの急逝で借金を抱え「主人と結婚しなければこんな思いをしなかたのに」という思いが頭をよぎったこともあったそうですが、福留氏はこう書いています。

「それでも、敬子は前を向いて79歳になる今まで生きてきた。思い返すのは、あの3歳の時に見た火の海に包まれた横浜の街とB-29の轟音だった。『横浜だけでなく広島、長崎は原爆を投下されて、日本中があれだけの焼け野原になったんです。そんな傷ついた戦後の日本人を主人は、勇気づけていたかと思うと、本当にすごいことで……誰が何を言おうとそれだけは絶対に動かない、主人が残したすごいことだと、今、思うんです』ひとしきり涙を流すと、敬子は何かを思い出したかのように微笑んだ」

第2章「髙山善廣の妻・奈津子――ケガと病気と闘う日々のその先に」では、「帝王」と呼ばれた男の夫婦物語が紹介されます。一条真也の新ハートフル・ブログ「がんばれ髙山善廣!」に書いたように、2017年5月4日のDDT豊中大会において、高山善廣選手が回転エビ固めを行った際、頭から落ち、そのまま動けなくなり、救急搬送されました。高山さんは「頸髄損傷および変形性頚椎症」と診断されました。それ以来、髙山はずっと入院しており、奈津子夫人は看病を続けています。2人が結婚したのは出会いから9年目、髙山が36歳、奈津子夫人が34歳の秋でした。髙山がトップレスラーの仲間入りをした頃でした。

福留氏は、「結婚するころから髙山は、リング上でさらに充実の時を迎える。2002年9月7日、大阪府立体育会館で小川良成を破りノアの最高峰『GHCヘビー級』王座を奪取しデビュー以来、初めてシングルの頂点を極めた。さらに新日本プロレスにも参戦し翌2003年1月4日、東京ドームでアントニオ猪木が全盛期に保持していた『NWFヘビー級』王座が復刻された王座決定戦で高坂剛を破り、初代王者に輝いた。そして、同年5月2日の東京ドームで新日本の頂点となる『IWGPヘビー級』のタイトルを獲得した。このころ、髙山は『帝王』と呼ばれ、プロレス界で不動の地位と人気を手にした」と述べています。

2004年夏、髙山は新日本プロレスの真夏の最強決定戦「G1クライマックス」に参戦し、大阪府立体育会館で佐々木健介と対戦しますが、試合後に脳梗塞を発症し、会場近くの脳神経科へ緊急搬送されます。脳梗塞から復帰した高山は、再び「帝王」に相応しくマット界を縦横無尽に闊歩し、復帰から3年後の2009年3月14日、全日本プロレスの両国国技館大会でグレート・ムタを破り、三冠ヘビー級王座を獲得、全日本の頂点となる三冠奪取で新日本、全日本、ノアとプロレス界の三大メジャー団体が制定するシングル、タッグのすべてのベルトを史上初めて完全制覇したレスラーとなりました。

髙山はプロレス以外にも、総合格闘技のPRIDEで活躍し、特にドン・フライとの壮絶なドツキ合いは今でも語り草になっています。一般にプロレスよりも格闘技の方が危険度は高いとされていますが、奈津子夫人は「私としては、プロレスの方が大変だと思います。なぜかって言うと、格闘技は、試合でヤバくなるとレフェリーが試合をストップしてくれるので、見ていて安心だなって思いました。だけど、プロレスは、ヤバくなっても、もう動けないよって私が思っても止めてくれないんです。というより、そこからが勝負みたいな世界ですよね。なので、プロレスの方がずっと危険だと私は思います。これは誤解していただきたくないんですが、だからプロレスの方が格闘技よりエライとか言っているんじゃないんです。ただ、私は、プロレスの方が怖いんです」と語っています。わたしは、プロレスも格闘技も、多くの試合を観てきましたが、本当に奈津子夫人の言葉の通りだと思います。

第5章「藤波辰爾の妻・伽織――妻だけがプロレスラーを分かってあげられる」では、藤波辰爾の人間性に感動しました。中学を出てすぐプロレス入りして早くから家族と離れた藤波は、父親が生きているうちに家を建ててあげるのが目標だったそうです。昭和53年11月30日に父親が亡くなりますが、その日、藤波は広島県民体育館で剛竜馬と対戦し、試合後に訃報が届いたのでした。本書には、「亡くなった人が家族のもとに帰ってくると言い伝えられる初盆までに大分のふるさとに家を建て、父を新居で迎えようと決断した」と書かれています。相談を受けた夫人もその決断を受け入れ、家を建てる資金がなく会社と銀行から借金をしたそうです。

当時のことを、伽織夫人は「会社からお金を借りたんですけど、毎月の給与全額を返済に充てたので、給与明細の支給額がゼロでした。報酬がなかったのは2年間ぐらい続きました。ただ、当時は、幸いサイン会とかのイベントが多かったので、そのギャランティーで何とか生活をつないでいけました。それで念願をかなえて、初盆までに家を建てました。この時、藤波は、リスクがあっても自分がこうと決めたことは曲げない、そんな人だということを改めて知りました」と回想しています。

藤波といえば、長州との「名勝負数え唄」が有名ですが、突然、主人に敵意をむき出しにしてきた長州に対して、伽織夫人は憎しみさえ抱いていたといいます。しかし、ある共通の知人のパーティーに出席した時に伽織夫人は思わぬ経験をします。ケガで出られない夫に代わって足を運んだのですが、立食式パーティー会場の片隅に立っていた時、長州があいさつをしてきたのです。それまで長州と会話を交わしたことは一度もなく、思いもかけない行動に驚いた伽織夫人に向かって、長州は「今、僕があるのは藤波さんのおかげです。だから、今はゆっくり休んでください。それまで僕は、待っています。必ず戻ってくるまでリングを守っています」と告げました。夫を思うライバルからの言葉に自然と涙がこぼれたそうです。いい話ですね。

第6章「ジャイアント馬場の妻・元子――女が純愛スナイパーになる時」では、ターザン山本氏がハワイにある馬場のマンションを訪れたときの思い出が書かれています。馬場から「あしたはハワイで一番、美しいものをそっちに見せてやるよ」と言われ、楽しみにしていた山本氏は翌日、馬場のマンションのベランダに連れて行かれ、下を見せられました。そこには目の前をどこまでも広大な太平洋が続き、青い海と空しかありませんでした。波が白くこちらに向かって繰り返し押し寄せていました。山本氏は、「馬場さんは普段、死を意識していたところがあった。人間は最後は死べき存在である。馬場さんの頭の中にはその認識がガチッと鍵がかかって収められていた。先輩、同僚、部下、あるいは外国人のレスラーたち、その死を見続けてきた。だからこそ永遠という時間に対するかなわぬ思い。その象徴が馬場さんにとってはもしかするとあの波だったのか」と書いています。「世界の巨人」が死に対して敏感だったこと、初めて知りました。

さて、本書は山本氏と福留氏の共著となっていますが、山本氏の文章で印象的なのは馬場の死生観のくだりぐらいで、あとは福留氏の文章ばかりが光っていました。もともとは福留氏の単著の企画だったそうですが、「共著にする必要があったのか?」と疑問に思いました。「妻だから見える『プロレスの生命力』――『あとがき』にかえて」では、福留氏が「ターザン山本さんと共著になった理由は、銀座の居酒屋『三州屋』での雑談がきっかけだった。令和元年の初夏、ビールを飲みながら藤波伽織さんから聞いた話を山本さんに打ち明け『いつかプロレスラーの妻を書きたいんです』と明かしたときに突然、『オレも書きたい! 会いたい人がいる』と絶叫し右手を挙げた。そして、かつて剛竜馬さんの自宅に招かれた時に会った妻・幸子さんとの再会を熱望し、卍固めをかけられたように山本さんに手足をロックされ、具体的に行動を開始した」と書いています。福留氏はまた、「表現者として敬愛する山本さんと共著になったことは光栄であり喜びである」などとも書いていますが、心中お察しいたします。

最後に、福留氏は「実は、取材から執筆は今年1月に終えていた。しかし、その後、出版に至る道の中で新型コロナウイルスの世界的流行で日常が激変した。日々、揺れ動く現実は、呆然の連続でどんな言葉も何と無力かとうつむくこともあった」と明かします。そんなときに思い出したのが、力道山の妻・田中敬子さんと髙山善廣さんの妻・髙山奈津子さんの2人が明かした同じ言葉だったそうです。その言葉とは、「とにかく生きなくちゃ。生きていれば何とかなりますよ」というものでした。そして福留氏は、「この本を読んでいただいたすべての方にプロレスラーの妻への言葉が明日への糧になることを心から願っている」と述べるのでした。

個人的には、本書の続編をぜひ福留氏に書いていただきたいです。それも、夫を亡くした未亡人の談話だけで1冊作っていただきたい。冒頭の田中敬子さんのお話がすごく良かったので、このテーマはグリーフケアの範疇にも入ると感じました。個人的には、マサ斎藤、上田馬之助、ラッシャー木村、ジャンボ鶴田、三沢光晴、冬木正道、橋本真也の未亡人のお話をお聞きしたいです。