- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2000 文芸研究 『幻想と怪奇の時代』 紀田順一郎著(松籟社)

2021.02.05

金沢に来ています。

金沢の街は、泉鏡花の文学に代表されるように幻想的なムードに満ちています。

『幻想と怪奇の時代』紀田順一郎著(松籟社)を紹介します。一条真也の読書館『蔵書一代』で紹介した著者の本です。平井呈一、大伴昌司、荒俣宏らと共に歩んだ著者の、熱き時代の回想録+評論集です。著者は評論家、作家。1935年、横浜市生まれ。慶應義塾大学入学後、ミステリ研究会に所属。そこで大伴昌司、桂千穂らと出会い、内外のミステリを次から次へと読破する一方、日本ではほとんど知られていなかった、いわゆる怪奇幻想小説にも関心を寄せました。やがて大伴らと、日本初の怪奇小説専門誌である「The Horror」を創刊。顧問に平井呈一を迎えたこの雑誌は2年で休刊するも、その後も引き続き、怪奇幻想の世界を紹介し続けました。そんな中、荒俣宏と出会い、彼と作り上げたアンソロジー『怪奇幻想の文学』がヒット。さらには雑誌『幻想と怪奇』を出し、国書刊行会からは、『世界幻想文学大系』を刊行。このシリーズは全45巻、日本の出版界にこの種の小説を網羅的に紹介したものとして、高い評価を得ました。その後は活動の場を広げ、現在は書物論、情報論、近代史などを専門として評論活動を行う他、小説など創作も手掛けました。著書多数。

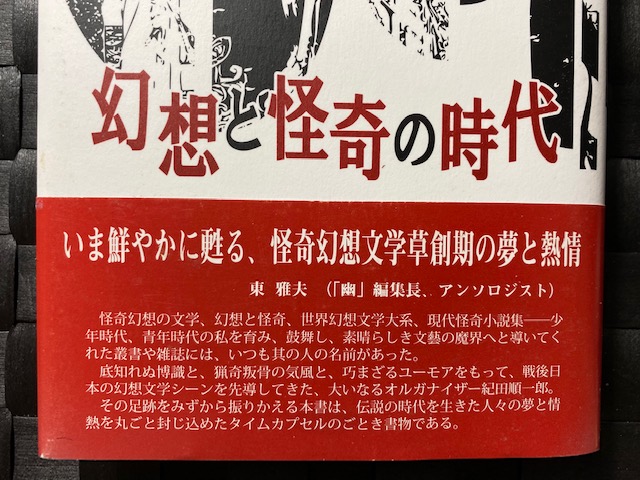

本書の帯

本書の帯

本書のカバーデザインは地道徹氏が手掛け、帯には「いま鮮やかに甦る、怪奇幻想文学草創期の夢と熱情」「東 雅夫(「幽」編集長、アンソロジスト)」「怪奇幻想の文学、幻想と怪奇、世界幻想文学大系、現代怪奇小説集――少年時代、青年時代の私を育み、鼓舞し、素晴らしき文藝の魔界へと導いてくれた叢書や雑誌には、いつも其の人の名前があった。底知れぬ博識と、猟奇叛骨の気風と、巧まざるユーモアをもって、戦後日本の幻想文学シーンを先導してきた、大いなるオルガナイザー紀田順一郎。その足跡をみずから振りかえる本書は、伝説の時代を生きた人々の夢と情熱を丸ごと封じ込めたタイムカプセルのごとき書物である」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「1960~70年代、日本においてほとんど認知されていなかった怪奇幻想小説(ホラー、ファンタジーetc)を我が国に根付かせるべく奮闘した、パイオニアたちの記録。自ら幻想書林に分け入り、師匠・平井呈一に叱咤され、盟友・大伴昌司+桂千穂と励まし合い、後継者・荒俣宏の情熱にうたれた著者の、熱き時代の回想録+評論集。第一部の回想録では、日本初の怪奇幻想ジャンル誌『The Horror』創刊、『幻想と怪奇』の挫折、『世界幻想文学大系』の大成功などなど、日本における怪奇幻想文学ジャンルの草創期の熱気を余すところなく伝える。第二部の評論篇では、ウォルポール論、シェリー論、ポオ論、M・R・ジェイムズ論などを収録」

本書の「目次」は、以下の通りです。

第Ⅰ部 幻想書林に分け入って

わが最初の境界

限られたマイナーな領域

『黒魔団』を読む女性

大伴昌司とホラー・セミナー

いまだに忘れない収集の苦心

天のときに恵まれた企画

失敗に終わった雑誌

輝ける邪悪の天球儀

円環を閉じるにあたって

第Ⅱ部 幻想と怪奇の時代

恐怖小説講義

ゴシックの炎

ゴシック・ロマンスとは何か

ホーレス・ウォルポール――オトラントまたは夢の城

メアリー・シェリー――造物主または闇の力

エドガー・アラン・ポオ――神話の創造と崩壊

“もう一つの夜”を求めて

『M・R・ジェイムズ怪談全集』解説

日本怪奇小説の流れ

(付録)密室論

「あとがき」

「書名索引/人名索引」

第Ⅰ部「幻想書林に分け入って」の「『黒魔団』を読む女性」では、著者は以下のように述べています。

「幻想怪奇文学への関心が、具体的な出版という形で芽生えたのは、何といっても1956年に英米怪談の集成『幻想と怪奇』(全2冊)が、『ハヤカワ・ミステリ』に編入されたことからである。いまなお版を重ねているこのアンソロジーを、私は一夏伊豆の貸別荘に持ち込み、毎日2、3篇ずつ一週間かけて読了し、レ・ファニュの「緑茶」、ブラックウッドの『柳』、M・R・ジェイムズの『人形の家』などに新鮮な感銘を受けた」

また、ブラム・ストーカーの『魔人ドラキュラ』(平井呈一訳)が東京創元社版『世界大ロマン全集』の1冊として刊行されるにおよんで、この分野への指向性を決定づけられたという著者は、「原著の3分の2ぐらいの抄訳であったが、推理小説同好会の会員の多くが『あれは面白い』と絶賛、とくにハードボイルド好きをもって任じているメンバー(卒業後新聞記者となる)までが口をきわめて賞賛したのが印象的だった。『魔人ドラキュラ』の評判は一般の間でも画期的なものがあったようで、訳者平井呈一(1902~76)の名を一躍高からしめることとなった」と述べます。

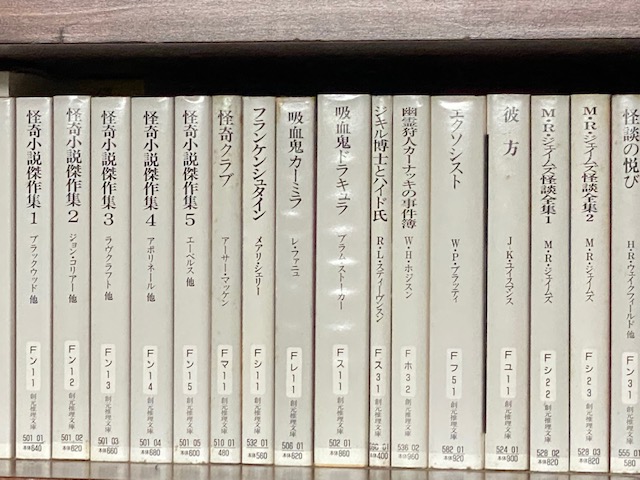

わが書斎の「創元推理文庫」の怪奇小説

わが書斎の「創元推理文庫」の怪奇小説

『魔人ドラキュラ』の成功を受け、『世界大ロマン全集』には江戸川乱歩編『怪奇小説傑作集』2冊(1957~58)が追加されました。その第Ⅰ巻にはW・W・ジェイコブズ「猿の手」、アーサー・マッケン「パンの大神」、ハーヴィー「炎天」、ラブクラフト「アウトサイダー」など、これまで一般向きでないため見送られてきた名作が紹介されていました。実質的な編集と翻訳は平井呈一でした。続く第Ⅱ巻にはL・P・ハートリイ「ポドロ島」、ジョン・コリア「みどりの想い」、ベン・ヘクト「恋がたき」ほかモダン・ホラーの傑作が集められ、2冊を合わせれば20篇の海外名作が一望のもとに見渡せる内容でした。

この『怪奇小説傑作集』について、著者は「このアンソロジーが主として戦後生まれの読書人に与えたインパクトは、想像以上に大きい。たとえば70年前後から幻想怪奇文学の紹介と創作を中心に前人未踏の活躍をした荒俣宏にしても、その原点は中学生3年生のとき、風邪で寝込んだ際に本書をとりあげたことにあるという」と述べています。その後、東京創元社が『世界恐怖小説全集』全13巻を企画、ブラックウッドの代表作7篇を収める『幽霊島』をもってスタートしたのは1958年8月でした。

平井呈一については、「私は、ちょうどそのころ刊行された岩波版『荷風全集』に収録の『断腸亭日乗』や『来訪者』を読み、1935年ごろから数年間にわたる平井呈一との贋作事件および師弟関係の解消の経緯を知ってショックを覚えていたところだった。荷風に不義理をして、『情婦』と逃亡し、文壇から干されたという話など、到底信じることができなかったのである」と述べています。著者が平井の家を訪問したのは、1963年の秋でした。著者は大伴昌司と2人で出かけたそうです。平井宅は千葉県君津郡大佐和町小久保(現在の君津市富津町)にあり、当時は東京湾をフェリーで横断、富津港で降りてから内陸部へ数キロ入る、かなり不便なところにありました。ちなみに、このあたりは、わたしの父の生家があった場所です。初めて会った平井は当時61歳でしたが、すでに総白髪で、細かなしわを蓄えた風貌は、どう見ても70の坂を越しているようにしか見えなかったそうです。著者は、「日当たりのよい8畳間に案内されると、吉田ふみさん(俳人で後半生の平井呈一を支えた)が挨拶に現れた。この人も私の目には予期以上の年輩者に見え、穏和な村婦といった雰囲気からは、到底荷風のいうような『妖婦』(『来訪者』)の俤を想像することはできなかった」と述べています。

慶應義塾大学を卒業後、著者は石油精製会社の子会社に勤め、貿易実務を担当していました。ガソリンのノッキングを防止するための薬剤(四エチル鉛といい、人体に悪影響があるため現在は使用禁止)を輸入するのが仕事でしたが、相当な激務で、読書時間を維持するのさえ容易ではなかったそうです。「いまだに忘れぬ収集の苦心」として、著者は「半ドンの土曜日の午後にはできるだけ神保町の古書店まわりをして、最低限の資料収集を怠らないよう努めるのがやっとであった。その甲斐あって、当時はゾッキ本扱いだった幻想怪奇もの、たとえばアンリ・トロワイヤ、澁澤龍彦訳の『共同墓地』や山田風太郎の『怪談部屋』などが入手できた。英米の叢書やポケット本などは外回りの仕事のさい、都心の外国人相手のドラッグ・ストアやホテルの売店などを覗いては丹念に集めたものである」と述べています。

著者の幻想文学への情熱は一時、停滞しました。それを救ってくれたのが、10歳以上若い世代の荒俣宏でした。現在翻訳家、評論家、小説家、博物学者、ブックコレクターそのほか、正確なジャンル規定が不可能な異才です。中学生3年生のとき、風邪で寝込んだ際に手にとった平井呈一訳『怪奇小説傑作集』に感動、平井に手紙を送ったことで知遇を得ました。平井からは欧米の幻想文学や、日本の神秘文学について懇切丁寧な手ほどきを受け、ついに大学に入学の年に渋谷の喫茶店において対面を果たしました。大学在学中に友人と同人誌「リトル・ウィアード」を発行しましたが、平井から著者の名を告げられたことから、今度は神保町の喫茶店において2人の対面が実現することになったのでした。

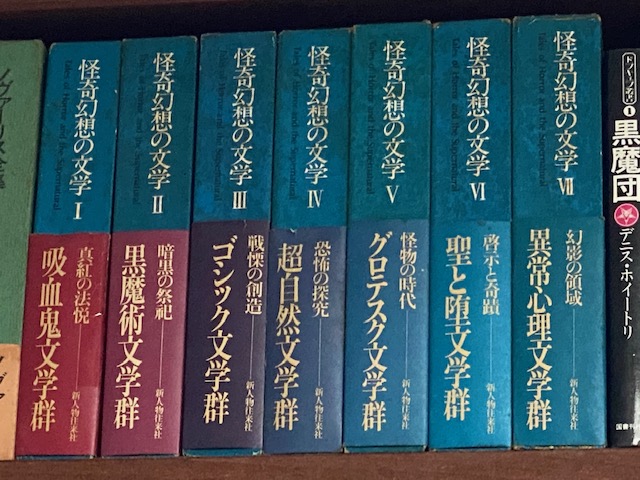

わが書斎の『怪奇幻想の文学』

わが書斎の『怪奇幻想の文学』

著者と荒俣宏の出会いは、幻想文学の数々の名著を世に送り出しますが、新人物往来社で『怪奇幻想の文学』を刊行する企画が通ったときは非常に嬉しかったそうで、「夢のようだった。企画書が知恵をしぼったものだけに、なおさら嬉しかった」と書いていますが、さらに「そのキモは実に『オトラント城奇譚』の本邦初訳実現にあった。といっても、単独ではおぼつかないので、全3冊のアンソロジーとすることを思いついたのである。第1巻は吸血鬼ものの『真紅の法悦』、第2巻は黒魔術ものの『暗黒の祭祀』とし、第3巻は『戦慄の創造』と名付けて問題の『オトラント城』を収録、枚数が不足のようなので、そのころまでに長編の訳がなかったラブクラフト(「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」)を併収することとし、企画書に盛り込んでいたのである」と述べています。この企画が正式に編集会議を通った直後、著者は荒俣宏に連絡をとり、1巻と2巻の作品選定を依頼しました。彼は2つ返事で、翌々日にはもう20篇ぐらいの候補作を、しかも「月のさやけく夜」とか「血はわが命なりせば」といった、すこぶる気の利いた邦題まで付して送ってきたのには驚いたとか。著者は、「まだ学生だから、といった危惧の念は完全に吹き飛び、翻訳の一部と吸血鬼篇の解説をも依頼することとした」と述べています。さすがは荒俣宏ですね!

わが書斎の『妖精文庫』

わが書斎の『妖精文庫』

その頃、書店でも月刊ペン社の『妖精文庫』、桃源社の『世界異端の文学』、創土社の『ブックス・メタモルファス』など、多くのシリーズが目につくようになりました。このうち『妖精文庫』は荒俣宏編、ダンセイニ、マクドナルド、ビーグル、ブラックウッドほか、英米系ファンタジー初の本格的集成で、1983年までに29冊を刊行しました。版元は総合誌「月刊ペン」を主力に、早くから『アンソロジー・恐怖と幻想』全3冊を実現していました。

わが書斎の『ブックス・メタモルファス』

わが書斎の『ブックス・メタモルファス』

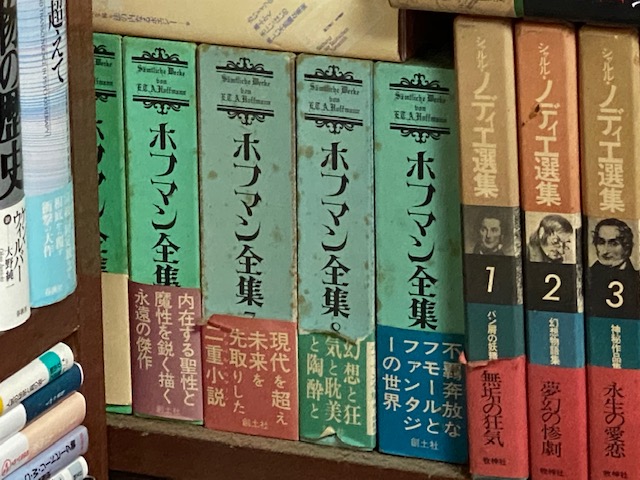

また、創土社から出ていた『ブックス・メタモルファス』は独仏系まで範囲を広げ、定評ある幻想怪奇小説のほか、深田甫全訳『ホフマン全集』(井田一衛編集)などを企画しました。荒俣宏訳『ダンセイニ幻想小説集』、中村能三訳『サキ選集』などの他、著者も『ブラックウッド傑作集』『M・R・ジェイムズ全集』(いずれも後に再編の上、『創元推理文庫』として刊行)などで参加しましたが、「諸般の事情から永続しなかったのは惜しまれる」と書かれています。

わが書斎の『ホフマン全集』

わが書斎の『ホフマン全集』

幻想怪奇文学について、著者はこう述べています。

「幻想怪奇文学は、ポーのいう単一の効果を発揮させるため、間延びしない短編こそふさわしいという考えがあるが、これは俗説にすぎない。現実にはゴシック文学、19世紀の英文学など数百枚の長編が多く、アダルト・ファンタジーなどは天国のように長いのが普通である。これを訳出紹介するには、大きな容れものとしての叢書が必要であるが、訳し下ろしでは長丁場となって、その間の時間的、経済的な管理が大変となる。まず、雑誌連載からスタートするというのが常識であろう」

わが書斎の「幻想と怪奇」の全バックナンバー

わが書斎の「幻想と怪奇」の全バックナンバー

そして、著者と荒俣宏コンビは、伝説の雑誌「幻想と怪奇」を発刊します。幻想怪奇小説の専門誌を出したいという考えは、早くから著者の頭に浮かんでいたそうですが、具体化に向かって動き出したのは、1972年の初秋でした。神田神保町にある三崎書房から、雑誌刊行の申し出があったのです。誌名は「幻想と怪奇」としました。著者は、「雑誌を維持し得る部数1万以上を見こまなければならない。当初は季刊とし、よい編集者(早川佳克)をつけてもらうことにした。早速荒俣宏に相談し、創刊号は黒魔術特集ということにし、かなりの部分は私が複数のペンネームを用いて埋めた。美術、映画などの話題も含む情報誌の性格も兼ねるようにした。幻想絵画に関する連載(ファンタジック・ギャラリー)の著者麻原雄(故人、東横学園女子短期大学図書館長)とは、このときはじめて会った。当時はまだ慶應大学文学部の助手だったはずだが、いかにも美学者らしい雰囲気のあった人で、強く印象にのこっている」と回想しています。

わが書斎の『世界幻想文学大系』

わが書斎の『世界幻想文学大系』

さらに、著者と荒俣宏コンビは、は国書刊行会から『世界幻想文学大系』を刊行します。『世界幻想文学大系』の第1回配本、ボルヘス『創造者』(鼓直訳)は、1975年5月に刊行されました。四六判252ページ、マーブル模様を基調とした装幀は杉浦康平+鈴木一誌。著者は、「この装幀者は私の希望が実現したもので、これ以上のものは考えられないほど素晴らしい出来だったが、4色を重ねる際に細い明朝体の横線を白く抜くことは非常にむずかしく、編集者はデザイナーの承認を得るために印刷所と杉浦康平事務所との間を往復しなければならなかった。カンシャクを起こした国書刊行会の社長が『そんな面倒なものはやめてしまえ』といったとか、いわなかったとか。『天皇と法王の両方に仕えているようなもんですよ』という編集者のぼやきを忘れることはできない」と述べていますが、この国書刊行会の社長とは佐藤今朝夫氏のことです。わたしは1991年に同社から『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』を上梓したとき、佐藤社長には大変お世話になりました。日本酒が好きで、豪快な方でした。

個性的な書目が並ぶ『世界幻想文学大系』

個性的な書目が並ぶ『世界幻想文学大系』

著者は、「その後幻想怪奇というジャンルは、80年代半ばころから世紀末にかけての文化変容を経験し、読者層が大きく変わってしまったため、現在このような書目が集成されることは考えられなくなった。とくにその感が深いのはブロックデン・ブラウン『ウィーランド』、マチューリン『放浪者メルモス』、デ・ラ・メア『魔女の箒』、ウィリアムズ『万霊節の夜』、シュピース『侏儒ペーター』、ポトツキ『サラゴサ手稿』、キャベル『夢想の秘密』、イェイツ『神秘の薔薇』、マイリンク『西の窓の天使』、フォーチュン『神秘のカバラー』、ユンガー『ヘイオーポリス』、ニコルソン『月世界への旅』などの作品である」と述べています。わたしは、それらの書を最初に読んだときの興奮を今でも思い出すことができます。それらの奇書たちが収められた『世界幻想文学大系』は小倉にあった玉屋というデパートの新春大古書市で全巻揃えましたが、カラフルな叢書を自分の勉強部屋の本棚に飾ると、そこはまるで魔法の部屋になったような気がしたものです。

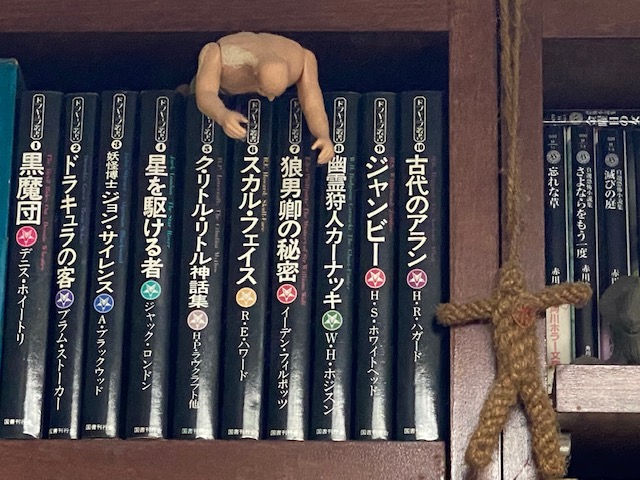

わが書斎の『ドラキュラ叢書』

わが書斎の『ドラキュラ叢書』

同時期の企画として、やはり国書刊行会から出された『ドラキュラ叢書』第1期10冊があります。著者は、「これは『世界幻想文学大系』が純文学系中心となったので、エンターテインメント系を集成しようと試みたものである。この種のものは他社からも出るようになっていたが、たとえばアーカム系の代表作ホジスンの『幽霊狩人カーナッキ』やホワイトヘッドの『ジャンビー』といった本格的な怪奇ものは、異端文学を売りものとする出版社からもまだ出ていなかった。やはり私たちがやるほかあるまいと、企画を立てたのであるが、意外にも版元側からは廉価の軽装版として日本画家の挿絵などを入れ、普及を図ることを提案された。おそらく『世界幻想文学大系』よりも手間がかからない、売れ行きもよいものを期待したのだろう。私たちは廉価ということは歓迎だが、装幀まで安っぽいのは困るとして、画家に手直しを求めた。結果はあまり改善されたようにも見えず、かえって中途半端な印象を与えるものになってしまった。この叢書は、それでも私と桂千穂の共訳による『妖怪博士ジョン・サイレンス』や荒俣宏編『ク・リトル・リトル神話集』、R・E・ハワードの『スカル・フェイス』などが実現し、内容的には新鮮味があったと自負しているが、版元が期待したほどには売れず、第2期以降は実現しなかった」と述べています。

『世界幻想文学大系』の完結は、編者たちにとっても1つの区切りとなったようで、翌年荒俣宏は『世界大博物図鑑』全5巻・別巻2(1986~94)に取組み、著者もまたしばらくこのジャンルからは離れ、出版文化史の方面に軸足を移行していきました。たとえば、三一書房版の『少年小説大系』全28巻・別巻5・資料篇1(1985~97)とその派生企画『海野十三全集』全13巻・別巻2(1988~93)などを企画し、出版しています。著者は、「戦前戦後の大衆児童文学に焦点を合わせたという意味で、自分なりに総集成的な意味があったと思っている」と述べています。

わが書斎の「幻想文学」のバックナンバー

わが書斎の「幻想文学」のバックナンバー

「円環を閉じるにあたって」として、著者は「90年代以降の幻想怪奇小説の活性化に、大きな役割を果たしているのが東雅夫(1958~)である。7歳のころ大伴昌司監修『世界怪物怪獣大全集』をボロボロになるまで愛読し、10歳のころ一人で書店に行って岩波文庫版のカフカ『変身』を購入し、店員から変な顔をされたといったエピソードは、栴檀は双葉よりも芳しのたとえ通り、この分野の研究紹介者としての類縁性を感じさせる。22歳のときに幻想文学研究誌『金羊毛』を創刊、これを専門季刊誌『幻想文学』に発展させ、21年間の長きにわたって持続、現在は日本初の怪談専門誌『幽』の編集長でもある」と述べています。ちなみに、今や「怪談スペシャリスト」として知られる東雅夫氏は、わたしが所属していた早稲田大学幻想文学会の先輩です。

第Ⅱ部「幻想と怪奇の時代」のⅢ「恐怖小説の開花」では、著者は「恐怖小説は本質的にはロマン主義の文学でありますが、感覚を重んじる点からみれば、自然主義的な合理性をもつともいえます。この文学上の合理性を獲て、はじめて近代の恐怖小説が発生いたします。時に1840年、エドガー・アラン・ポーの『グロテスクとアラベスクの物語』の出現であります。彼は怪奇な想像力を、正確な計算と慎重な設計の上に描きだした作家でありまして、その2つの属性が醸しだす異様な味わいは、ポール・ヴァレリーをして『数学的阿片』と嘆ぜしめたのであります。しかし、ポーの描かんとしたものは、煽情というよりも、その1つ上にある『美』でありました。幻想に客観的な厳密さを与えることに専念したのであります。もちろん、それは装われた厳密さです。ポーは精神の諸相の1つ、『恐怖』というものの捉えがたさを誰よりもよく知っていました。それだからこそこれに厳密性を与えてみようとしたのでしょう」と述べています。

また、Ⅳ「二人のアウトサイダー」として、恐怖小説の黄金時代が1880年から1910年までの30年間であるとして、著者は「マッケンも、ジェイムズもこの年代に出ておりますし、高度に心理小説風なデ・ラ・メアの代表作『死者の誘い』(1910)に至るまでの間に、ビアスの『いのちの半ばに』(1891)、ストーカーの『ドラキュラ』(1897)、ヘンリイ・ジェイムスの『ねじの回転』(1898)などが続々と出版され、そのあいまを縫って、イディス・ワートン、オリヴァー・オニオンズ、マリオン・クロフォード、ルドヤード・キプリング等の珠玉が発表されております。なぜ、この時にすぐれた怪談が出たかということはあまりよくわかっておりませんが、あるいは機械文明の到来をきらって、前時代の生活のムードをいとおしむ人々が、期せずして一種の白鳥の歌をうたったのであるとする、フィリップ・ヴァン・ドゥレン・スターンあたりの説が正しいのかもしれません。そうだとすれば、この時代の作家の中でもとりわけのアウトサイダーは、あのアルジャーノン・ブラックウッド(1869~1953?)ということになりましょう」と述べています。

「ゴシックの炎」では、ゴシックそのものについて、著者は「建築にせよ小説にせよ、彼らにとってゴシック的世界の創出は、おのれという異端の生の主張であり、存在証明であった。しかし、後継者たちは必ずしも同一の契機によってゴシック・ロマンを書いたのではない。すでにゴシック趣味は、時代の本能と結びついた暗い部分とかかわっていた。ごく些細な動機さえあれば、作家たちがこれら共通語を学びとり、表現に高めることができた。『ユドルフォの秘密』の作者アン・ラドクリフは、ジャーナリストである夫の帰宅までの時間をもてあまし、小説に筆を染めた。幽霊物語の執筆は、ほかならぬ彼女自身の恐怖を中和するものであった」と述べます。

続けて、著者は「『老男爵』のクララ・リーヴは、『オトラント城綺譚』に刺激され、よりリアリスティックな幽霊の創出をめざしたものであるし、M・G・ルイスは、ウォルポール、ラドクリフ、それにシラーの『群盗』に影響されて『マンク』を書いた。こえて19世紀にはいると、ジョン・ポリドリはジュネーヴのバイロンの別荘において、バイロンの示唆によって『吸血鬼』を仕上げたし、彼らとともに幽霊物語の語らいに熱中していたメアリ・シェリーは、一夜の夢をヒントに『フランケンシュタイン』を創造した。これはやはり『オトラント城綺譚』が作者の夢をもとに作られた事情に照応する」と述べています。

さらにアメリカが生んだ怪奇小説の巨匠であるH・P・ラブクラフトの少年時代について、著者は以下のように述べています。

「少年ラブクラフトは、眠られぬ夜、天文学書を片手にロードアイランドの田舎家の窓から天空を眺める。何千という星が秩序づけられ、空間に凝集し、彼の孤独と一体をなしている。だが、しばしばあまりに輝きすぎる夜の暗黒以上に彼を楽しませるのは、〈もう1つの夜〉である。ギリシア、ローマの歴史、アラビアン・ナイト、18世紀のイギリス、――そして必然的にゴシック・ロマンスといった領域が、彼の内面の宇宙を形成する……」「ウォルポールからマチューリンにいたる始祖たちの暗い情熱、ホフマンからエーベルス、マイリンクにいたるドイツ戦慄小説の旗手たちの悪魔的な幻想、レ・ファニュを経てマッケン、ブラックウッド、ジェイムズにいたるイギリス怪奇小説派の妖美の探求、そして彼の国にはポオをはじめ、早咲きの幻想小説をものしたブロックデン・ブラウン、それにビアースという大物が憑かれたように神秘への郷愁を吐露していた。早熟な少年がこれら魔法使いの弟子として大人の世界に復讐してやろうと考えたのは必然である。第1の習作「洞窟の怪獣」が書かれたのは、彼が15歳のときであった」

わが書斎の『ゴシック叢書』

わが書斎の『ゴシック叢書』

「ゴシック・ロマンスとは何か」では、「近代という十字架」として、著者はモンタギュー・R・サマーズの『ゴシック探求』に言及しながら、「日本の近代化は、異質の文化の、外からの衝撃という形で与えられ、その確立と同時に克服を目ざさねばならぬという宿命をつねに負わされてきた。これに反して、ゴシック精神はそれがいくら擬古趣味としての一面をもっているとしても、本質は文化的連続体――内なる宗教的伝統と生活様式の中から必然的に醸成されたものである。中世~近代という便宜的な時代区分を超えて、そこには1つの連続体としての文化に内在する矛盾と毒素を、自己の体質に根ざす創造力によって中和し、止揚していこうとする強靭な感覚がある。その意味で、ゴシックは『文化』なのだ」と述べています。

「日本の怪奇小説の流れ」では、「日本の怪異小説を説話の域から離脱させたものは、天文年間に中国から渡来したという『剪燈新話』であり、とりわけその中の一篇『牡丹燈記』であった。これが浅井了意の『伽婢子』という近世最初の怪談集に翻案され、以後、秋成や京伝、南北、円朝らの作品にとり入れられていく過程を見ると、日本人の怪異感覚がよくわかる。たとえば、原典の中国版は道教の枠組において、幽玄かつ艶麗な幻想世界を形づくっているが、日本の場合はグロテスクと感覚的(形而下的)なリアリティーを表面に出す。その1つの極点を、私たちは円朝の速記本『牡丹燈籠』に見ることができる」と書かれます。

また、円朝は『真景累ケ淵』で混乱期のグロテスク嗜好に投じた作品を演じ、明治20年代には石井鴻齋の『夜窓鬼談』が非常に普及しました。翻訳では、ブルワー・リットンの『幽霊屋敷』をかなり忠実に紹介した『開巻驚奇/竜動鬼談』が明治13年(1880)に出ています。このような時代に人格形成期をおくった泉鏡花が、草双紙の教養と江戸趣味を武器に創作活動を開始したのは、明治28年(1895)でした。著者は、「まもなく復古調の時代に入り、その波に乗って自由に個性を発揚しえたのは、彼にとってまことに幸いだったといえよう。一種の怪奇スリラーともいうべき『活人形』をはじめ、『高野聖』『眉かくしの霊』『海異記』『天守物語』などの名作によって、わが国の怪奇小説中興の祖となったのである」と鏡花を高く評価しています。

さらに江戸川乱歩に言及して、著者は「少年時代に涙香の『幽霊塔』その他の翻案ものや、露伴・鏡花に感銘を受けた彼は、大正初年、谷崎潤一郎の初期作品およびポー、ドイル、チェスタトンに接して、推理小説への道を志す。『智的小説刊行会』という組織をつくったときの趣意書によれば、近代の文学が非現実のロマンチシズムを排する傾向にあきたらず、推理小説や科学小説の中に理性の美、判断力の美、知識の美を求めていきたい、としている。注意すべきは、”理性”や”判断力”がロマンチシズムの文脈においてとらえられていることで、ここに彼の推理小説の特色と限界があった。推理小説は現実逃避の一手段であって、結果的に必ずしも推理やパズルの要素に固執する必要はなかった。その意味で、彼が『人でなしの恋』や『押絵と旅する』『鏡地獄』『赤い部屋』その他の怪奇幻想小説を併行して書いたのも、なんら矛盾ではない」と述べるのでした。

わが書斎の怪奇幻想文学コーナー

わが書斎の怪奇幻想文学コーナー

本書には、わが中学・高校時代の愛読書が次から次に登場して、まことに懐かしかったです。『怪奇幻想の文学』も、『世界幻想文学大系』も、『ドラキュラ叢書』も、『妖精文庫』も『ゴシック叢書』も、ホフマンも、ポーも、アーサー・マッケンも、ラブクラフトも、鏡花も、乱歩も、そして雑誌「幻想と怪奇」のすべての号も、わが精神の巣である書斎に並んでいます。それらの書物たちの背表紙を眺めながら、わたしは夜ごとに悦に入り、想像の翼を広げてきたのでした。