- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.02.13

『日本SF精神史【完全版】』長山靖生著(河出書房新社)を読みました。1962年生まれの著者は、本業である歯科医の仕事のかたわらに近代日本の文化史・思想史から、文芸評論や現代社会論まで、幅広く執筆活動を行っています。一条真也の読書館『『論語』でまともな親になる』で紹介した本をはじめ、わたしは著者の本を数冊読んでいますが、オカルトやSFなど、わたしの関心分野と重なる面も多く、非常に面白い本を書かれています。本書もとても面白く読みました。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー装画には、小杉未覚筆の押川春浪「鉄車王国」(「冒険世界」明治43年4月増刊号)の口絵が使われ、帯には「幕末・明治から戦後、そして現在まで」「〈未来〉はどのように思い描かれ、〈もうひとつの世界〉はいかに空想されてきたか――。日本的想像力200年の系譜をたどる画期的通史。日本SF大賞・星雲賞ダブル受賞作の完全版」「宮部みゆきさん推薦!」と書かれています。

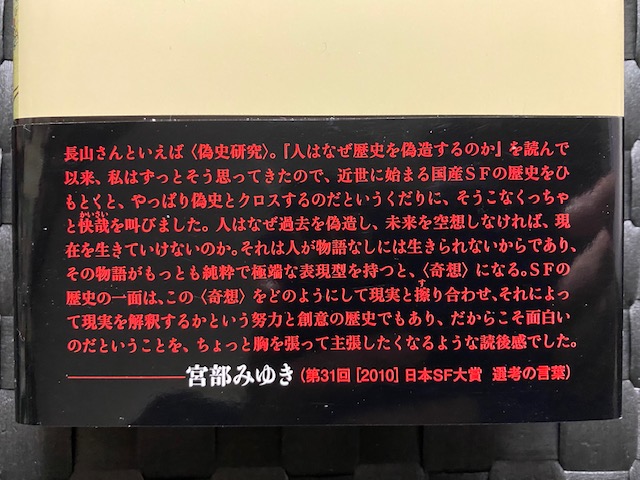

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「長山さんといえば〈偽史研究〉。〈人はなぜ歴史を偽造するのか〉を読んで以来、私はずっとそう思ってきたので、近世にはじまる国産SFの歴史をひもとくと、やっぱり偽史とクロスするのだというくだりに、そうくなくっちゃと快哉を叫びました。人はなぜ過去を偽造し、未来を空想しなければ、現在を生きていけないのか。それは人が物語なしには生きられないからであり、その物語がもっとも純粋で極端な表現型を持つと、〈奇想〉になる。SFの歴史の一面は、この〈奇想〉をどのようにして現実と擦り合わせ、それによって現実を解釈するかという努力と創意の歴史でもあり、だからこそ面白いのだということを、ちょっと胸を張って主張したくなるような読後感でした。――――宮部みゆき(第31回[2010]日本SF大賞 選考の言葉)」と書かれています。なお、本書は著者の『日本SF精神史』『戦後SF事件史』の2冊を合本・再編集の上、加筆・修正を施したものです。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 近代日本SF史

――「想像/創造」力再生の試み

第一章 幕末・維新SF事始

――日本SFは二百歳を超えている

第二章 広がる世界、異界への回路

第三章 覇権的カタルシスへの願望

――国権的小説と架空史小説

第四章 啓蒙と発明のベル・エポック

第五章 新世紀前後――未来戦記と滅亡テーマ

第六章 三大冒険雑誌とその時代

第七章 大正未来予測とロボットたち

第八章 「新青年」時代から戦時下冒険小説へ

――海野十三の可能性

第九章 科学小説・空想科学小説からSFへ

第十章 空想科学からSFへ

第十一章 闘う想像の現場

――騒乱と創造と裁判沙汰

第十二章 論争と昂揚の日々

第十三章 発展と拡散の日本SF黄金期

――あるいはオカルトと

多様化する創造的想像力

第十四章 八〇年代の輝き

――SFとおたくとポストモダン

第十五章 「幻想文学」とその時代

第十六章 変容と克服――本当の二一世紀へ

「あとがき」

「主要参考文献」

「主要人名索引」

序章「近代日本SF史――『想像/創造』力再生の試み」の冒頭を、「歴史的な未来を所有するために」として、以下のように書きだしています。

「本書は日本SFを近代意識の目覚めに置き、200年を超える射程でとらえ、ひとつの連続した歴史としてたどろうとする試みだ。江戸後期(1780年代)や幕末期(1850年代)に書かれた架空史から、明治の未来小説・冒険小説、大正・昭和初期の探偵小説・科学小説を経由し、1970年頃の星新一・小松左京・筒井康隆ら現代SF第1世代の活躍、そして現在に至るまでを、一貫した問題意識を持つ体系として描き出したい。それは同時に、近代日本が内包していた想像力の多様性を明らかにすることであり、文学史・社会史のなかにSF的作品を位置づけしなおす営為ともなるはずだ」

また、「科学小説・空想科学小説、SSFと『古典SF』」として、著者は「SF史を書く場合、まず問題になるのは、SFの起源をどこに置くかだ」と述べ、さらにSFというジャンルの成立は、新しくて古い。遡ればどこまでも古く、人類の想像力のはじまりの地点までも遡ることができるだろう。実際、『オデュッセイア』や『聖書』、日本なら『古事記』や『竹取物語』をSFとして読むことだって、不可能ではない。一方、このジャンルを厳格に規定する者は、1920年代にその起源を求めるのが通例だ。サイエンス・フィクションというジャンル名は、アメリカの作家ヒューゴー・ガーンズバックが1926年にSF専門誌『アメージング・ストーリーズ』を創刊した際、まずサイエンティフィクションという造語を提示し、続いて1929年に創刊した『サイエンス・ワンダー・ストーリーズ』を通じてサイエンス・フィクションという名称で一般化をはかった。それがやがてSFという略称となって普及した」と述べています。

一般的に初期のSFという時、わたしたちが思い浮かべるのはジュール・ヴェルヌやH・G・ウエルズの作品だ。あるいはメアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』(1818)であり、エドガー・アラン・ポーの作品群であろうとして、著者は「それらはいずれも近代の機械文明が、明るい驚異ばかりでなく、いささかの恐怖をもって社会に浸透しはじめた時代の産物であり、伝統的な古典的教養以上に、最新の科学知識に通暁することが重要だと考えられるようになった時期に発生した文学だった。ヴェルヌが活躍した時代には、まだSFという名称はなく、ウエルズの作品はサイエンス・ロマンスと呼ばれた。しかし名称はなくても、たしかにSFは生まれていたのである。概念に先行して、あたかも存在しない未来そのものを生み出すかのようにして、SF概念以前にSF作品が生まれていたことを、私は深い感動をもって受け止めたいと思う」と述べています。

また、用語にこだわるなら、「科学小説」という日本語は明治19(1886)年に造語されていると説明されます。これはフランスでヴェルヌが活躍していた時代と重なるもので、実際、その後長らく、サイエンス・ノベルの訳語として、またSFを意味するジャンル名として使用されました。その後、昭和7(1932)年には「空想科学小説」という名称が、SFとほぼ同義で用いられた例があります。さらに、ガーンズバックの運動とほぼ時期を同じくして、日本でも科学文芸運動が試みられたことがありました。著者は、「日本SFは、たしかに150年以上前から、同時代の世界的な政治情勢や文化事情の影響を受けつつ独自の展開をみせ、時には世界のSF潮流に先駆けて発展してきたのである。日本でSFという語が一般読者にも定着したのは、昭和34年の『SFマガジン』創刊によってだったが、通常は1945年の終戦を境にして、それ以前の作品を『古典SF』と呼ぶのが一般的である」と述べるのでした。

第三章「覇権的カタルシスへの願望――国権的小説と架空史小説」では、いわゆる偽史が取り上げられますが、「捏造される『歴史』」として、著者は「偽史とは何か。明らかに虚構の話を歴史として押し通そうとするのが偽史である」と述べます。「これは事実である」「このような記録が見つかった」という書き方は、近代小説でもしばしば使われました。そもそも近代文学は私的な、内面の真実の告白を描くものという考え方がありますが、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(1719)が記録文学を装い、ゲーテの『若きヴェルテルの悩み』(1774)が書簡体で書かれていることからも分かるように、近代文学は本当の私的告白ではなく、当初から「告白らしさ」「真実らしさ」を装った虚構だったと指摘し、著者は「この装いは私小説や現代文学どころか、テレビの『アウターリミッツ』や『ウルトラQ』の『これは真実の記録です』といったようなナレーションにまでつながる基本技法となった」と述べます。

だとすれば偽史は、歴史ではなく文学(前近代の左国史漢的「文学」ではなく、真実の記録を装うフィクションとしての近代文学)として論ずべき「作品」となります。読者は偽史を「信じる」ことがあるかもしれませんが、〈偽史〉の作者はそれが事実ではないことを知りながら書いているのです。著者は、「偽史は厳密にいえば歴史ではなく、文学が扱うべき対象だと考えるのは、そうした作者のメンタリティへの認識からだ。私小説が私的真実を装った小説であるように、偽史は史的真実を装い、未来への欲望を過去形で語る倒錯した未来小説なのである」と述べています。

第四章「啓蒙と発明のベル・エポック」では、「『造化機論』から『人身体内政事記』へ」として、著者は、科学知識の普及を目指した啓蒙小説を取り上げます。明治初期のベストセラーの1つに『造化機論』という本がありました。江戸後期の蘭学以来、「開化」的知識の先駆であった医学分野の啓蒙書ですが、その実態は解剖図入りの性の通俗解説書という側面を持っており、科学的興味とは別種の関心から広く読まれたようです。

また、灘岡駒太郎『衛生鏡 人身体内政事記』という本は、「幕末から明治初期にかけて、日本では何度かコレラの大流行があり、伝染病に対抗するための衛生知識普及も急務とされていた。コレラとの戦いは、文字どおり命がけの戦いであったために、しばしば戦争のイメージで語られた。図説入りの衛生書では、薬は砲弾に譬えられ、予防は『黴菌軍』と『衛生軍』の戦いとして説かれた。こうした擬人化表現を用いた物語仕立ての〈科学小説〉は、啓蒙書であると同時にSFだともいえる。しかもこの手の作品は、啓蒙書としては失敗しているほうが、SF史的には『トンデモ本』的で面白いという、微妙な地点に立っている」本の典型でした。

時代はうんと進んで、第八章「『新青年』時代から戦時下冒険小説へ――海野十三の可能性」では、昭和初期に日本の敗戦や空襲の危険性を描いた海野十三が取り上げられます。彼は、戦時体制が強まるにしたがって、来るべき日米戦の戦意高揚ではなく、宇宙や異次元との戦いを描くようになっていきました。蘭郁二郎亡き後、海野十三は自分が夢見てきた空想科学小説を大成させ得る才能として、新進気鋭の漫画家である手塚治虫に大きな期待をかけるようになっていました。海野は「自分が健康だったら、この青年に東京に来てもらって自分が持っているすべてを与えたい」と妻に語っています。

海野と手塚について、著者はこう述べています。

「1949年に海野が亡くなったため、海野と手塚は直接の師弟関係を結ぶことはなかった。しかし手塚は海野十三に私淑し、その作品から強い影響を受けていた。伴俊男によれば〈(少年時代の手塚は)火星兵団が連載された時などは、食事も忘れ学校に行くのも忘れて読みふけった〉(『手塚治虫物語』)といい、手塚自身も田河水泡と海野十三とは、ボクの一生に大きな方針をあたえてくれた人〉(『わが思い出の記』)と述べている。具体的には、『鉄腕アトム』が備えた7つの能力の多くは海野の『人造人間エフ氏』の設定と重なっており、手塚『火星博士』のピイ子は、海野十三『地球盗難』のアンドロイド・オルガ姫に影響を受けていると、手塚自身が発言している(『手塚治虫対談集3』)」

第九章「科学小説・空想科学小説からSFへ」では、作家・安部公房が取り上げられ、彼の発想の転換は、当時はアヴァンギャルド芸術の思想と呼ばれたことを指摘し、著者は「だとすれば彼が実践したアヴァンギャルドとはSFにほかならない。政治的革命思想としてのアヴァンギャルドは、ブルジョワ的常識からの転換という意味で唱えられたが、安部公房は発想の転換を思想の転換にまで高めた。安部にとってそれは当初からヒューマニズムすら人類のエゴと看破するレベルまで推し進められており、それが人間と物質を等価にみる彼独自の変身テーマに結びついたものと思われる」と述べています。

なお、日本SF界では、後に「SFマガジン」を創刊する際、福島正実編集長はSFイメージを表す画家としてクレー、シャガール、キリコ、ミロ、ダリ、エルンストを想像しました。ブログ『未踏の時代』で紹介した本で、福島は「彼らを、新らしい現実を捉えようとして幻想的手法をとったシュールレアリストたちと考えたならば、新らしい現実を空想の中に求めるSFに、最もふさわしいはずだ」と考えたのです。著者によれば、これも安部の嗜好と共通しているとか。

また、「アリス・コンプレックスの起源としての『壁』」として、著者は、安部公房の『壁――S・カルマ氏の犯罪』がルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』に触発されて40時間ほどで一気に書き上げられたことを紹介し、そこにはシュルレアリスム、特にダリの影響が濃厚に刻印されていると指摘します。さらに著者は、「『壁』への影響にも見られるようにSFからオタク文化に至る想像力のなかで、「アリス」は特権的な位置を占めていた。数学者であったルイス・キャロルの作品は、幻想の背景に数学的論理性を持っており、人間の無意識的な想像力にきわめて明快な輪郭を与えてくれる。ナンセンスな理論こそは、SF者を引き付けてやまないものだ。日本のオタク文化の大きな柱となるロリコンは、元々はSF・幻想ファンの、こうした『アリス』への論理的興味から起きたのではないかと私は考えている」と述べています。安部公房が日本のロリコンの元祖だったとは!

アリス幻想の根幹にあるのは性的関心よりも、むしろ非性的関心であり、単なる少女愛好ではなく、非日常的なセンスへの指向も同時に必須要素として含んでいたとして、著者は「少女性は侵犯の対象ではなく、柔軟性の象徴であり、侵犯不能(脱日常)の象徴だった。つまり厳密にいって、非実在の二次元存在への関心を前提としたSF的ロリコンは、実在少女への性的関心としてのロリータ・コンプレックスとは異なる、脱現実嗜好の表現だった(性的なアリス・コンプレックスは、後に吾妻ひでおや寺山修司によって一般化された)」とも述べています。

シュルレアリスムやアリス的想像力が、もっぱら観念的な想像力を刺激するものだったとすれば、より即物的な騒動もまた、戦後の民衆の想像力を大いに刺激しました。著者は、「戦後世界の宇宙への関心は、一方ではミサイルや人工衛星の開発競争によって掻き立てられたが、大衆レベルでは『空飛ぶ円盤』ブームの影響が、何といっても大きかった」と述べています。また、第十章「空想からSFへ」では、「人工衛星と未来的社会像」として、著者は「UFO騒ぎがまだ続いていた時期である1957年の10月4日、ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功した。さらに61年4月12日、やはりソ連によって人類史上初の有人宇宙船ウォストーク1号が打ち上げられた。宇宙飛行士ガガーリンが発した『地球は青かった』という言葉は流行語にもなった。スプートニク打ち上げは、思想的な意味でも事件だった。安部公房は人工衛星をめぐる一連の出来事を、大衆にとってもルポルタージュと想像力を接合する好機と捉えた」と述べています。

また、この時代に人工衛星が日本の作家たちの思想に与えた影響について、著者は「埴谷雄高は〈(人工衛星が地球の外に出た直後、ソ連が革命40周年で何かの新しい発表をするというので)遂に人類というひとつの概念に達した。そういう一種の人類の宣言が人工衛星の上に立ってなされるんじゃないか、と考え、またしてほしいと希望をもったのです。そのときにももちろんこれまでの科学的な苦心談を入れて、今後の成り行き、月世界旅行、火星旅行はこうなるだろう、階級社会は地球の3分の2に残っているけれども、ついに止揚をされる段階にある、そういうことをのべると同時に技術の公開と軍事目的からの絶縁を宣言する。ところが、それはぼく一人の考えになってしまった。それどころか、人工衛星の意味を受け取るほうでもソヴィエト側でも軍事的な面を強調している〉との夢想と失望を語っている。武田泰淳も、人工衛星によって〈地球に残った衆生を外側から見られる。だから平等論が一歩進んだから、そういう意味で人工衛星は宗教的な仕事である〉と述べている」と紹介しています。

1959年12月、日本で初となるSF専門誌「SFマガジン」が創刊されました。ここから多くの若きSF作家たちが誕生し、日本はSFブームを迎えるようになるわけですが、かの澁澤龍彦は「日本読書新聞」60年10月10日号の「推理小説月旦」に「近年、疑似科学主義的合理主義と小市民的首尾一貫性への徹底的な愚弄によって、探偵小説にまったく新しい次元を切り開いてきたのは、ジョン・コリアやサキの系統を引く『奇妙な味』の作者たちと、ある種のSF作家である」と書き、SFへの期待を語っています。

この時代にデビューし、活躍したSF作家たちを「SF第一世代」と呼びますが、著者は述べています。

「SF第一世代の人々は、『SF』を書こうとしたのではなかったと思う。星新一も小松左京も筒井康隆も豊田有恒も眉村卓も光瀬龍も、漠然とではあったが『新しい文学』をそれぞれに手探りで捜し求めていた。各人の自分にとっての新しさの追求が、日本SFになっていったのである。星新一は、周知のようにショートショートで一般文芸誌やPR雑誌などから引っ張りだこになっていくが、それは星の『分かりやすさ』への努力の成果だった。SFはそもそも前衛的なジャンルだが、前衛的な内容を前衛的な文体で表現しては、読者が限定されてしまうというのが、星の持論だった。それは60年前後に並んで批評されることもあった安部公房との差異化をはかる戦略でもあったかもしれない。その安部公房は『世界』58年7月号~59年3月号に『第四間氷期』を連載し、59年7月に講談社から単行本化されていた。これは『SF長編』と銘打った日本人初の作品だった」

第十二章「論争と昂揚の日々」では、「日本SF作家クラブの蜜月時代、アニメ・特撮の発展」として、著者はSF第一世代の仲の良さを紹介しています。

「筒井が結婚した際には、小松左京が仲人を務めたが、『仲人だから初夜権がある』と主張。筒井は筒井で『仲人なんだから責任を持って、結婚前に遊郭に連れて行ってくれ』と要求した。もちろん両方とも冗談である。半村良が結婚した時は、新婚当夜にふたりが泊まっているホテルに星や小松らSF作家一同が押しかけた。さすがにロビーで半村を交えて歓談しただけで引き上げたそうだが、おそろしく濃厚な付き合いだ。小松と星は、よく夜間に電話をかけ合っては長話をし、これを『愛の深夜便』と呼んでいた。筒井も同様だった。また当時からSFはアニメ製作とも深く結びついていた」

また、日本SFの第一世代作家たちは、濃厚な交流を持ちながらも、ひとり1ジャンルといわれるほど、独自の世界を開拓していきました。それは続く河野典生、山野浩一、荒巻義雄らも同様だったとして、著者は「もともとの各作家の気質や思考の違いもあるが、他のSF作家の模倣ではない独自の作品を書こうと意識して努めた結果、日本SFには多様なサブジャンルが生み出されたのだった。70年代半ばにいわれるようになる『SFの拡散と浸透』は、そのようにして進められたのだった。日本SFをSFたらしめているのは、定義づけられるような作品の傾向ではなく、『これではない別の何か』を求め続ける精神あればこそである」と述べています。

第十三章「発展と拡散の日本SF黄金期――あるいはオカルトと多様化する創造的想像力」では、1970年に大阪で開催された「日本万国博覧会」が取り上げられます。「『万博』と『未来』への批判と昂揚」として、著者は、戦後日本は1964年に東京オリンピックを成功させていましたが、70年の大阪万博は、一部の政治家・官僚にとっては「戦前以来の未来計画達成」でもあり、左派勢力は万博に批判的で、子供たちの参観をめぐっては、文部省と日教組が対立することになったことを紹介します。万博は「人類の進歩と調和」をテーマに掲げましたが、現実の日本は格差拡大や公害問題を抱えていました。しかも70年は安保改正の年であり、若者を中心に安保闘争・反体制の動きが活発でした。国家的イベントである万博も当然ながら批判の対象となり、巷では「反万博芸術」運動も起きていたのです。

大阪万博はSF作家が現実のプロジェクト運営を体験する機会となり、また科学的知見を大衆に受容しやすい形で表現することを実験する場ともなりました。しかし万博は、オリンピック同様、国家間競争の場だったのも事実でした。著者は、「大阪万博ではソヴィエト館とアメリカ館がしのぎを削った。アメリカ館はアポロ11号が持ち帰った「月の石」をはじめ、アポロ計画やマーキュリー計画に関わる実物や模型を展示。またカナダ・ケベック館や日本館にも、米国から分与された月の石の破切が展示され、”同盟関係”が強調された。一方、ソ連館はスプートニク1号その他の主要な人工衛星、宇宙ロケットを展示(機密漏洩を恐れて、すべて実物大の木製模型だという噂もあった)。入館者数ではソ連が勝利した。万博はそのような『政治闘争』の場でもあった」と述べています。

第十四章「八〇年代の輝き――SFとおたくとポストモダン」では、「ニューアカとSF、オカルトの親和性」として、SFと現代思想の結びつきが語られます。それらの結びつきを印象付けたのは、偽史・オカルト的な主題の顕在化ではなく、コンピュータの普及・発展に関連した電脳空間的想像力への思想的アプローチとSF的想像力の接近によってだったとして、著者は「84年に発表されたウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』はひとつの事件だった(邦訳は86年)。ヴァーチャル・リアリティ、人体改造、脳内侵犯という社会的にも個人的にも旧来の自我構造そのものを無効化する主題を展開し、混沌とした未来像を打ち出したサイバーパンクは、SF界に衝撃を与えた。サイバーパンクを読みこなせるかどうかは、ニューウェイブ以上に読者の分かれ目となり、新たな読者を獲得する一方で、オールドファンのSF離れをもたらした」と述べています。

プラザ合意以降のバブル経済発生という形而下の現象もあり、浅田彰、中沢新一、四方田犬彦といったニューアカデミズムならびに「新人類」は、大人たちからも肯定的に扱われるようになっていきました。その理由について、著者は「なぜなら前者は頭がよくて日本に利益を含たらしてくれそうだったし(何しろ文系なのにロートルには分からないコンピュータのことが分かるらしいし、フィールドワークをしている者もいるし、思想的に「戦後日本の無思想」というコンプレックスを払拭してくれると思われた)、後者は軽くて、浮かれていて、オシャレで、遊びに恋愛にと邁進して大量消費をしたからである。これに対して『おたく』が旧世代からもオシャレに遊ぶ同世代の若者からも差別的に扱われたのは、彼らの容姿や口のきき方に加えて、消費形態が他人にとって魅力的ではないことが大きかった。みんなが車やスキーやスキューバダイビングやクルージングに熱中し、クリスマス・イブのスイートルームを押さえるために狂奔していた時代、自分の趣味にしか金を使わない『おたく』は、不要の消費を前提とする高度経済成長下の非国民だったのである」と述べています。鋭い分析であると思います。

また、現在は国民的作家としての地位を不動のものとしている村上春樹氏について、著者は「当時、村上春樹をライトSFとして読んでいた読者は多かったのではないかと思う。『羊をめぐる冒険』(1982)は夢野久作を彷彿とさせたし、『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』(85)は安部公房のポップ化と思われた」と述べ、「村上龍の『だいじょうぶマイ・フレンド』(83)もSFフェアに並ぶというのが、80年代だった。大江健三郎が〈近未来SF〉と銘打って『治療塔』(90)、『治療塔惑星』(91)を書いたのは、SFブーム終焉期の出来事だ。唐十郎はゲームソフトをめぐる小説『電気頭』(90)や戯曲『電気城――背中だけの騎士』(89)のほか、SFブーム以降も『透明人間』(91)、『闇の左手』(2001)など、SFに触発された作品を書いている。後者には『ニューロマンサー』の異名を持つ人間も登場する』と当時の文学に与えたSFの影響について語っています。

さらに「筒井康隆と魔術的リアリズム」として、著者は筒井康隆について、以下のように述べています。

「筒井自身は、魔術的リアリズムとSFを切り離して考えているようだが、私は魔術的リアリズムもまた現代先端科学の揺らぎのある世界観という認識と無関係ではないと感じている。ヴェルヌやウェルズが近代科学の進歩をバックボーンとしてSFを生み出したように、1920年代前後のモダニズム文学以来、心理学と関連したシュルレアリスムやアヴァンギャルド運動、相対論・量子論、そして『四次元』、『シュレディンガーの猫』的偏在といった諸概念の刺激が、そこには流れ込んでいる。これらは21世紀現在も、多くの現代SFの源泉となっている。少なくとも、そうした科学的認識や思考を参照することが、多くの読者にとっては過去と現在の共立や幻想の物質的顕現などを理解する助けになっているだろう。魔術的リアリズムは1910年代にドイツではじまったノイエ・ザハリヒカイトに起源を持つ。表現主義、未来派、シュルレアリスムなどとも相互に影響しつつ発展した」

魔術的リアリズムは主にラテンアメリカ文学において発達し、筒井の魔術的リアリズムもラテンアメリカ文学のそれに準拠しているとして、著者は「長年にわたり、文化的精神的にも西欧の支配と搾取の下に置かれていたラテンアメリカは、西欧によって貶められ黙殺されてきた周縁的な土着文化の再発見をとおして、真の独立、自立を目指したが、こうした立場は極東の日本にも当てはまる。ガルシア=マルケスの『百年の孤独』などに見られる、死者と生者の混在や、記憶や空想の現実への漏洩は、辺境の土俗的な伝承が持つ『驚異』や『不思議』による、西欧的な理性的文化体系の根幹に対する拒絶だった。その実、西洋的啓蒙主義による土着的精神文化への侵犯と簒奪を嫌悪し、科学をも不審の目で見ているかに感じられる辺境マコンドの人々の、時空の歪んだ私史的『現実』は、視覚的リアルを超えた量子力学的世界像と照応している。『充分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない』と述べたのはアーサー・C・クラークだったが、魔術の実現を、たとえ想像力のなかでに限ってであれ目指すのならば、科学的認識論と無縁ではありえないのである。そもそも魔術は『隠された叡智(オカルト)』であり、再魔術化は再科学化でもあった」と述べるのでした。

わが書斎の「幻想文学」

わが書斎の「幻想文学」

第十五章「『幻想文学』とその時代」では、「ブームではないものを求めて――ファンタジーから幻想文学へ」として、「幻想文学」のイメージは、70年代の「幻想と怪奇」「牧神」の延長上にあり、「怪奇小説」「異端小説」「耽美主義文学」「変格探偵小説」など、いくつかの異なる(と見做されていた)傾向に分断されていた諸作品を包括するイメージだったとして、著者は「そうした意味での『幻想文学』というジャンル概念は、雑誌『幻想文学』以前には確立していなかった。かつて科学小説が探偵小説界の軒下に間借りして、世間からは変格探偵小説の一派と認識されていたように、70年代には幻想文学はSFに含まれていた感があった。それがSFブームとなり、SFの中心イメージが『スター・ウォーズ』的なものと『ニューロマンサー』的なものを両極として多様化するなかで、独立したジャンルとして分離が明確になってきた――というのがSFファンにとっての『幻想文学』だった」と述べています。

第十六章「変容と克服――本当の二一世紀へ」では、「アニメ中心のはじまり――『ビューティフル・ドリーマー』から宮崎アニメへ」として、アニメがサブカルチャーの中心的話題になった背景が説明されますが、その中でも宮崎アニメについて、著者は「それにしても宮崎アニメには『日本的なもの』――あえて言うなら『天皇/神道的なもの』が濃厚に顕れる。『風の谷のナウシカ』は二大強国に挟まれた小国『風の谷』の物語であり、現代日本の神話化のように感じられた。ナウシカが予言された王の姿で帰還するシーンは、何度見ても涙が出る。宗教学者の鎌田東二は涙が止まらず、映画館から家まで泣き続けたという噂だが『そうだろう、そうだろう』と思った。『となりのトトロ』(88)のトトロは、神社の神木である楠に住んでおり、植物の成長に関わるのだから、五穀豊穣の神様の眷属であり、『千と千尋の神隠し』(2001)のハクの本名は、コハク川=ニギハヤミコハクヌシというのだから、まったくもって神道そのものである。イデオロギー解釈はさておき、現在ここまで完成度の高い『日本的想像力の物語』が構築できることは感動的だ」と述べています。まったく同感です。

80年代のバブル期には世紀末がブームになりましたが、不況期と重なるようにして本当の世紀末がやって来た時には、ほとんどの日本人は〈世紀末〉の頽廃を楽しむ余裕を失っていたと、著者は指摘します。みんな現実の不景気に耐えかねて、不都合な現実からも、現実に立ち向かうための想像力からも目を背けていたとして、「ポストヒューマニズムは、SFが自然科学から取り入れた基本的な思想のひとつだ。そもそも科学的真実は、たとえ全人類がそれを望まず、満場一致で否決したとしても、変えることができない。『それでも地球は廻っている』のである。時として科学は人々に不都合な真実を突きつけるが、SFはさらに深く、不都合な可能性までも白日の下に晒すだろう。そんなSFは、根拠のない期待を煽ることで生き残りを図ろうとする人々にとっては、忌避すべきものだったのである」と述べています。

また、著者は「SF的想像力から目を背けた日本は、経済的にも政治的にも凋落を深めてゆく。そんなSF的想像力忌避の姿勢が、2011年3月の東京電力福島第一原発の「想定外」の人災事故につながっていると私は思う」と述べます。小松左京は、90年代後半になると、原子力発電所の安全対策が70年代よりも後退し、形式的なものになっていると危惧していたそうです。そうなった背景について著者が訊ねたところ、経営優先で科学的検証を蔑ろにする企業態度、指導官庁との癒着に加えて「東西冷戦構造の解消で核戦争の危機が減ったために、核の脅威に対するリアルな想像力が失われた」ことを挙げたとか。著者は、「さすが小松先生らしい慧眼だった」と述べています。

さて、本書では「エヴァ」も語られます。「『新世紀エヴァンゲリオン』の栄光と衝撃」として、1990年代後半のSF的想像力をリードしたのは、何といっても「新世紀エヴァンゲリオン」(95)だったことを著者は強調しています。ガイナックスが企画・原作・制作をし、庵野秀明が監督を務めた作品ですが、著者は「自己言及的な作品であり、自己愛と自己嫌悪に引き裂かれる人間の頽廃的精神が露骨に描かれていた。しかもそれは、作品として頑廃を描いたというレベルを超えて、作り手の心の傷が露呈したかのような印象を与えた。そのリアルさは、スキャンダラスなほどだった」と述べています。

さらに、著者は「『エヴァ』はセカイ系のはじまりのひとつと目されている。実際、『エヴァ』第弐拾五話のタイトルは『終わる世界』だが、問われていたのは碇シンジ個人のレゾンデートル解体だった。そこには『セカイはみんな自分だけだ』というセリフもあった。ゼロ年代初頭の『最終兵器彼女』(高橋しん)に代表される”セカイ系”は、若いふたりの恋物語が突然、世界大戦や宇宙大戦にリンクし、その状況をも左右する話だが、『エヴァ』は世界のどこまで行っても自分の殻(ATフィールド)から出られない物語だった。それは私小説的凄味すら感じさせる。かつて安部公房は、真のドキュメンタリは社会主義リアリズムを越えて、シュルレアリスム的無意識の把握を徹底した先に現れるとし、SFは自然主義よりも文学の本流だとも主張したが、『エヴァ』はSF的(あるいはオカルト的)設定を借りて私小説的妄想を極限まで推し進めた作品ともいえる」とも述べています。

2010年代以降の日本のSF的思考を考える上で、2011年3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原発事故の影響はあまりにも大きいと言えます。「『レベル・セブン』以降の想像力」として、著者は「なぜ、われわれの生きる世界はこのようなものになってしまったのかについては、営利のために安全管理コストを蔑ろにしてきた東電の責任だとか、場当たり的な政府の原子力行政の責任、関係機関の地震発生以降の対応の鈍さなどがあげられる。そして、それらすべての根底にあるのが、SF的想像力の欠如だ。震災前から、貞観年間(9世紀中葉)に巨大津波があったとの指摘がなされていた。しかも東電は、2008年には10メートルを超える津波発生を推計しながら「仮説値にすぎない」として無視した。その愚かさを、しかし嗤うことはできない。1000年以上前の出来事を参考にして今現在に備えるような感覚は、われわれの社会になかったからだ」と述べています。

さらに、著者は「想像力の欠如は犯罪である――未来を担保することで現在を豊かに消費しているわれわれは、そういう世界に生きている。経験的、常識的想像力では把握しきれないレベルの物質が散在する世界に生きているわれわれにとって、SF的想像力は、好むと好まざるとにかかわらず、今や必須の感覚となったのだ。そんな最中の2011年7月26日、小松左京が亡くなった。日本は今、最も必要な人材を失ったのである」と述べます。そして、「ともあれSFは時代と共振しながら、折々に新たなテーマを見出してきた。あるいはSFが見出した主題系をバネに、次の時代が構築されてきた、というべきかしれない。もし世界に未来があるなら、SFにもまだ未開拓の領域があるのだろう」と述べるのでした。456ページにおよぶ本書は、日本のSF小説というよりもSF的思考のすべてについて考察した途方もない大著であり、日本SF大賞と星雲賞をダブル受賞したことが納得できます。現在、人類はコロナ禍の中にありますが、SFがこれまで与えてくれた想像力を駆使して、何とか未来を拓いていきたいものです。