- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.02.17

『モダニズム・ミステリの時代』長山靖生著(河出書房新社)を読みました。「探偵小説が新感覚だった頃」というサブタイトルがついており、1920年代に勃興・隆盛するモダニズム文学と探偵小説。怪奇、犯罪、科学といったテーマを軸に、相互に影響しあう熱い磁場を活写した本です。1962年生まれの著者は、本業である歯科医の仕事のかたわらに近代日本の文化史・思想史から、文芸評論や現代社会論まで、幅広く執筆活動を行っています。一条真也の読書館『日本SF精神史【完全版】』、『奇異譚とユートピア』で紹介した本に続いて、著者の新刊を読みました。

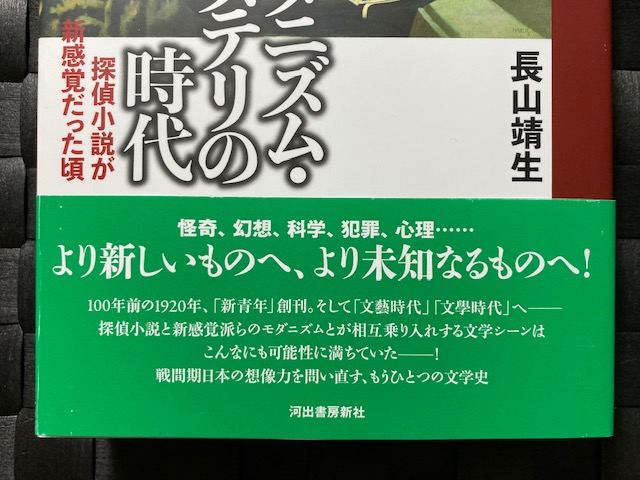

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には古賀春江「海」1929年(東京国立近代美術館蔵)が使われ、帯には「怪奇、幻想、科学、犯罪、心理……より新しいものへ、より未知なるものへ!」「100年前の1920年、『新青年』創刊。そして『文藝時代』『文學時代』へ――探偵小説と新感覚派らのモダニズムとが相互乗り入れする文学シーンはこんなにも可能性に満ちていた――!」「戦間期日本の想像力を問い直す、もうひとつの文学史」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「本書では、変格探偵小説にまま見られる都市性や科学的幻想性に、またモダニズム文芸に見られるミステリ表現、あるいは探偵小説要素に、特に注目することになる。そしてそのように探偵小説とモダニズム文学が接近し、重なり合っている部分が大きな作品を、モダニズム・ミステリと呼ぶ。(……)モダニズム作家が書いたモダニズム・ミステリは、さしずめ変格探偵小説の中でも、その極北に位置する脱ジャンル的作品群ということになるだろう。そしてそれは、その辺境性のゆえにモダニズムとミステリ双方の本質を明らかにする上で益するところがあると私は考えている」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章「ミステリとモダニズム」

第一部 幻想探偵の作法

第1章 光学トリックの迷宮、異界への郷愁

第2章 乱歩と宇野浩二式幻想空間

第3章 幻想空間浅草と魔術・犯罪・ファンタジー

第4章 堀辰雄 遊戯としての犯罪

第二部 人造人間幻想

人間改良と機械的存在

第5章 人体改造と犯罪学・優生学

第6章 電気人形、ロボット、アンドロイド

第7章 ロボットの恋と犯罪

第三部 モダニズム文芸誌の

探偵小説指向

第8章 私の目は薔薇だ

第9章 「文藝時代」の科学主義

第10章 尖端・探偵雑誌としての「文學時代」

第11章 川端康成の科学・事件・探偵小説

第12章 犯罪心理から心理そのものの異常性へ

「あとがき」

「引用作品出典/参考文献」

「主要人名索引」

序章「ミステリとモダニズム」の冒頭で、江戸川乱歩が「二銭銅貨」で雑誌「新青年」からデビューしたのは大正12(1923)年4月増大号のことであると紹介し、著者は「乱歩の登場はその後の探偵小説のイメージを決定するほどの影響力を持っていた。日本でも創作探偵小説が可能であることを示して後続者のための門戸を広げ、作風においては謎解き、犯罪、法廷、疑獄事件はもちろん、猟奇、奇想、怪奇、神秘、幻想、科学、冒険、ナンセンスなど、人間の好奇心を刺激するあらゆる謎めいたものを内包するジャンルとして成長していく起点となった。殊に変格探偵小説への寛容さの一因は、乱歩の作風にあったといっても過言ではあるまい」と述べています。

続けて、著者は「もちろん乱歩だけでなく、多くの探偵作家が多様な作風を競い合い、ジャンルを拡張させていった。大正末期から昭和初頭に登場した作家だけでも、乱歩のほかに小酒井不木、甲賀三郎、横溝正史、渡辺啓助、海野十三、夢野久作、小酒井不木、久生十蘭、木々高太郎、大下宇陀児、蘭郁二郎らがいた。探偵小説にはトリックのオリジナリティを厳しく問われるというジャンル特性があるが、そのこともまた、より新しいもの、未知なるものを取り入れた作品を生み出す原動力となった。『新青年』が大正9(1920)年に創刊されているのは象徴的だ。1920年代には日本でもモダニズム文化が花開いたが、探偵小説とモダニズムは、時期だけでなく受容する層も重なるようにして広まった。モダニズムは今現在ならびに来るべき未来をとりあえずは肯定的に受け止め、先端的なものを積極的に取り入れようとする運動だった」と述べています。

乱歩は、自身が影響を受けた作家として谷崎潤一郎をあげ、作品では大正6年の「魔術師」「ハッサン・カンの妖術」、7年の「金と銀」「人面疽」「白昼鬼語」、8年の「呪われた戯曲」「或る少年の怯れ」、9年の「途上」などをあげました。さらに佐藤春夫、芥川龍之介、里見弴らの名もあげています。また別の随筆では「白状すると、私は潤一郎、春夫、浩二という順序で傾倒して来た」(「宇野浩二式」大正15)とし、宇野浩二に惹かれたとも語っています。著者は、「これらの作家、作品の影響を受けたのは乱歩ばかりでなく、多くの探偵作家に認められる。また谷崎や芥川と直接かかわった一般文壇の後続世代も、当然ながらその怪奇・幻想・妖美な作風の影響を受け、その作品を前提として新たな展開を試みることになった。その代表格が横光利一、川端康成、中河與一、稲垣足穂、堀辰雄、吉行エイスケ、龍膽寺雄といった新感覚派や新興芸術派の作家たちだ」と述べます。

また、「『探偵をする』ということ」として、著者は「一般文壇で探偵趣味を披露したのは、谷崎や芥川が最初というわけではない。森鴎外にも探偵趣味は見られるし、夏目漱石の小説に「探偵」がしばしば登場したことはよく知られている。『吾輩は猫である』では、寒月君とのあいだに縁談を抱える金田家が、苦沙彌先生の隣家の車屋を買収して様子を探らせ、何人かの偵察者をそれと知られないように偽装しながら送り込む。『坊ちゃん』では新任教師にイタズラを仕掛ける生徒が、教師のふるまいを密偵し、そうかと思うと坊ちゃんと山嵐は偽善的な教頭の醜聞を探り出し、張り込んだりもする。そもそも坪内逍遥が『小説神髄』で唱えた『人情を写す』という価値観にはじまる日本の近代小説は、日常生活の中でふだんなら見過ごして気付かないような自他の内面や、人々を動かす社会構造などを描き出すことを目指したのであり、近代文学それ自体が人間の内面に迫り、事象の背景を暴くという意味で、本質的に探偵的ジャンルだったといえるかもしれない。『心を探る』ことは今も文学の重要な課題だろう」と述べています。

「同時代文学に遍在する探偵性とモダン性」として、著者は「モダニズム(近代主義)の語は、19世紀にも伝統主義に対抗する思想を指す語として使用されていたが、狭義には第一次世界大戦後から1930年代に及ぶ戦間期にみられた多様な前衛芸術運動を指している。ダダイズム、シュルレアリスム、フォービズム、フォルマリズム、キュビスム、表現主義、新即物主義、……。未来派は1909年にイタリアではじまったが、この運動もモダニズムに加えていいだろう。モダニズム様式の建築や、モダニズムの名の下に総括される様々な芸術運動が日本でも試行されるようになるのは大正期からであり、最盛期は昭和に入ってからだ」と説明します。

これらモダニズム運動の日本における受容は、ほとんど江戸川乱歩以降の創作探偵小説の勃興、隆盛と同時進行的に展開していましたが、単に時期が重なっていただけではなく、同時代の関心を共有し、互いの作品からも取り入れ合っていました。著者は、「それは例えば光学機器がもたらすイリュージョン、国際性としての異国情憬と植民地趣味、手品・魔術・心霊術への関心、格差拡大と労働運動拡大を背景にした社会不安、心理学・犯罪学への関心、ロボットや人体改造などの未来技術への関心など多岐にわたる。殊に科学は重要だった」と述べています。モダンであることは科学的・躍動的であることと同義でしたが、「新青年」も探偵小説は科学的な思考、合理的な思考を備えた知的文芸である点をしきりに強調していたといいます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「科学と不思議(幻想・怪奇)は一見矛盾する思考のように感じられるが、古典物理学から相対性理論の提唱を経て量子力学的世界へ、医学や薬学・化学の発展が毒ガスや整形手術から優生学に至る人体改造の提唱に至ることに端的に表れているように、1920年前後の科学は19世紀的な安定した世界像に終止符を打つものとなっていた。多くの一般読者層は科学への関心を高める一方、先端科学を理解不能な魔術的なものとも感じていた。新元素の発見や無線電話(ラジオ、無線操縦、テレビジョンなどの技術)など「目に見えないもの」の活用は、生活を豊かにする素材として歓迎される一方、新たな精神不安を抱かせもした。実際、誰かが電波で自分に話しかけて来る、自分が電波で操られるといった妄想は、ラジオ放送の開始前後から急激に増える」

これらはすべて探偵小説にトリックやフェイクとして利用されましたが、モダニズム文芸にも貪欲に取り入れられていました。また今日のSFに通じる科学小説は、戦前には探偵小説の一種とみられていましたが、それは両者に共通する科学と推論への関心の強さにあると推測する著者は、「新奇なトリックを追求していけば先端知識を超えて架空の技術や仮定の理論に行きつく。また未来の人間や世界のありようを推理することは極めてモダンなミステリでもあった。犯罪学や超常現象を含む異常心理(当時の用語だと変態心理)もまた探偵趣味と密接に結びついた先端科学であり、先端風俗でもあった」と述べています。

著者いわく、異常と正常、人間と機械は接近し、自意識と肉体、都市と過去は乖離していきました。その歪みのあいだから奥深い闇が覗き、精神医学や本格探偵はそれを探り尽くそうとし、モダニズムや変格探偵は戯れようとしたのです。「探偵小説・モダニズム文学・プロレタリア文学」として、著者は「乱歩は理論としては本格を探偵小説の本道と重視しながらも、実作においては猟奇的、幻想的な作品でより幅広い支持を受けたというのが実情だったが、そうした関心のありようは大衆的人気だけでなく、文壇人も同様だった。科学の進歩によって現実世界に説明し切れない謎が却って増えた時代、神秘は新たなリアリティの場でもあった」と述べています。

「拡張するミステリ」として、著者は、「ミステリ」の語源がギリシャ語のミュステリオン(人智の及ばぬ謎、神秘)にあることを紹介します。だから中世キリスト教世界では神による超越的出来事を描いた、主に『聖書』に基づく物語をミステリと呼びました。そこでは”謎”の理由は神の叡智と力に帰結するわけですが、著者は「これに対してエドガー・アラン・ポーが創始しアーサー・コナン・ドイルによって確立された近代ミステリは、神秘的としか思えないような謎を、証拠と論理的推論によって解明し、合理的理解の範囲内での真相にたどり着くという枠組みを正統とした。これが本格探偵小説だ」と説明します。

とはいえ”謎”それ自体は、必ずしも犯罪とは限りませんし、また”合理的”の範囲が誰にとっても共通し、いかなる時代でも永遠に変わらないというわけでもありません。著者は、「異常心理もまた現実には存在するし、超常現象の実在をとなえる人々もいる。少なくとも作家が書き得たものであれば、たとえ大多数の読者にとって理解しがたいものだったとしても、人間の想像の範囲内にあるのである。したがって、ありえないような謎の提示や、謎への対応姿勢の位相によって、ミステリには怪奇小説、幻想小説、(異常)心理小説、ナンセンス小説、間諜小説、科学小説と呼ばれるようなものも含まれる。これらが戦前の言葉でいう変格探偵小説だ」と説明します。

そして、著者は「戦前の探偵小説界では、しばしば本格と変格のあいだでの論争はあったものの、実態としては本格と変格は探偵小説の両輪で、相互に刺激し合うことで内容を深めてきた。探偵小説は欧米でもそのはじまりから、やはり神秘幻想への関心という意味でのミステリ要素を帯び続けていた。そもそもポーは探偵小説よりも幻想小説や科学小説を数多く書いていたし、ドイルもまた心霊術に強い関心を抱いていた上に『失われた世界』の作者でもあった。起源がミュステリオンにあるのだから、すべての謎が人智で解き明かされなくとも、やはりそれはミステリなのだ」と述べるのでした。

第一部「幻想探偵の作法」の第1章「光学トリックの迷宮、異界への郷愁」では、「レンズがもたらす別世界」として、著者は「異常な光景をもたらすレンズは、古風な遠眼鏡だけではない。佐藤春夫は乱歩に先行して、『田園の憂鬱』で〈眼鏡をかけて見ると、天地は全く別箇のものに見え出した〉と書き、レンズを通して現実を異化しようとする視線の特権性を主張していた。その佐藤作品には蜃気楼を取り入れたものもあるが、乱歩の「押絵と旅する男」の冒頭でも、話者は魚津に蜃気楼見物に出かけた帰りだと述べていた。蜃気楼も自然が生み出す光学トリックだが、1920年代の日本には蜃気楼観光ブームがあった。芥川も「蜃気楼」で鵠沼海岸のそれにふれている。「押絵と旅する男」の話者自身もまた蜃気楼に惹かれたひとりであり、「西洋の魔術師のような風采のその男」の語る「兄」同様、空想的「眺め」の愛好者であることがあらかじめ示されている」と述べています。

著者は「映画」にも言及し、「映画はレンズによって幻想の景色をもたらすシステムであり、人は映画を通して現実には行ったこともない場所(さらには時間)を『観る』ことになる。蜃気楼と映画の類似性は、さらに〈蜃気楼とは、乳色のフィルムの表面に墨汁をたらして、それが自然にジワジワとにじんで行くのを、途方もなく巨大な映画にして、大空にうつし出したようなものであった〉という言葉によって強調され、レンズの介在も〈喰いちがった大気の変形レンズを通して、すぐ眼の前の大空に、焦点のよく合わぬ顕微鏡の下の黒い虫みたいに、曖昧に、しかもばかばかしく拡大されて、見る者の頭上におしかぶさってくるのであった〉と重ねて言及されている」と述べています。

大正・昭和初期の探偵小説や幻想小説には、望遠鏡や双眼鏡、そして顕微鏡がよく出て来ますが、それには光学機器の国内生産化による低価格化、民間への普及という現実も関係していました。著者は、「つまりそうした小説群もまた、それとは気付き難い隘路を通じて軍需産業の恩恵に浴していたのである」と述べます。また、著者は、人間が「眺め」によって異世界と現実世界を混同し、レンズを媒介として異世界の中に入っていくという設定は、バーチャルリアルの先駆をなしていたと見ることもできると指摘します。これも乱歩に突出した発想ではなく、1920年代の文学にはある程度共通していた事象であり、乱歩が直接参照した可能性のある(逆に影響を及ぼした可能性も)作家に宇野浩二や牧野信一もいました。

第3章「幻想空間浅草と魔術・犯罪・ファンタジー」では、浅草の風景は興行と切り離せませんが、この時代の好奇心旺盛な作家は、自作の映画化やシナリオ執筆にも積極的だったことが指摘されます。芥川龍之介はシナリオ形式の作品「浅草公園」を書きました。谷崎潤一郎は大正9年に大正活映株式会社脚本部顧問に就任し、後には自らも制作に関わりました。大正13年、直木三十五(当時の筆名は直木三十三)はマキノ省三の家に居候していましたが、映画に強い関心を抱き、マキノと組んで翌14年に映画制作プロダクション「連合映画芸術家協会」を設立しています。また同年には、衣笠貞之助監督が横光利一の『日輪』を映画化しました。『日輪』は邪馬台国を舞台にした小説だが、映画では天照大神に引き付けた表現があったため不敬罪に抵触するとの懸念から上映中止になりました。しかしこれを契機として新感覚派と映画の接近が進み、翌15年には衣笠貞之助、横光利一、川端康成、岸田國士、片岡鉄兵らが「新感覚派映画連盟」を結成することになります。

「新感覚派映画連盟」というグループ名は新聞辞令によるものでした。当初から横光らが名乗っていたわけではなかったのですが、事後的にこの名が定着しました。ただし横光は妻の病気などのために十分に映画に関与することができず、片岡もスランプのため斬新な幻想的アイディアが浮かばなかったそうです。結局、川端の『狂った一頁』(当初のタイトルは『狂へる一頁』)だけが首尾完結したシナリオとして完成されたのみでした。

『狂った一頁』は、1926年(大正15年)に公開され、監督は衣笠貞之助、主演は井上正夫。無字幕のサイレント映画として公開されましたが、激しいフラッシュバックや多重露光、キアロスクーロ、素早いショット繋ぎ、オーバーラップなどの技法を駆使して斬新な映像表現を試みた、日本初のアヴァンギャルド映画です。物語は精神病院が舞台で、狂人たちの幻想と現実が交錯して描かれる。大正モダニズムの成果である本作は、ドイツ映画『カリガリ博士』(1920年)に触発されたものであるが、そこに日本人固有の家族観が入れられているところに独自の工夫があります。著者は、「この作品は日本で作られた表現主義的映画として、なかなかの力作だ」と評価しています。『狂った一頁』がインスパイアされた『カリガリ博士』とは、ロベルト・ヴィーネ監督による、革新的なドイツのサイレント映画です。一連のドイツ表現主義映画の中でも最も古く、最も影響力があり、なおかつ、芸術的に評価の高い作品です。精神に異常をきたした医者・カリガリ博士と、その忠実な僕である夢遊病患者・チェザーレ、およびその二人が引き起こした、ドイツ山間部の架空の村での連続殺人についての物語ですが、登場人物の1人であるフランシスの回想を軸にストーリーが展開します。初期の映画では直線的なストーリー進行が大半を占めましたが、『カリガリ博士』は、その中でも複雑な話法が採用された一例でもあります。この映画は当時の日本の作家や文化人に多大な影響を与えたとされています。ちなみに、『カリガリ博士』も『狂った一頁』も、現在はYouTubeで全篇を鑑賞することができます。本当に良い時代になったものです!

さて、次は、わたしが偏愛する2人の作家、谷崎潤一郎と芥川龍之介の話です。谷崎は「ハッサン・カンの妖術」という短編小説に、ハッサン・カンという名のインド人魔術師を登場させました。その後、芥川龍之介は「魔術師」という短編小説に、ハッサン・カンの弟子であるマティラム・ミスラというインド人魔術師を登場させています。もともと谷崎と芥川の文学を愛するわたしは、謎のインド人であるマティラム・ミスラに多大な関心を抱いていました。

一条真也の読書館『夢見る帝国図書館』で紹介した中島京子氏の小説にもマティラム・ミスラが登場するのですが、「谷崎は、ハッサン・カンの妖術を学んだミスラ氏の神通力によって、古代インドの世界観の中で中心にそびえる聖山、須弥山に導かれ、亡き母が一羽の美しい鳩になっている姿に出会う。一方、芥川がミスラ氏に見せられるのは、須弥山だの輪廻の世界だのではなくて、若干、手品じみた魔術ではあった。しかし、芥川はすっかりその魔術の虜になってしまい、ミスラ氏に懇願して、その魔術を教えてもらうことになる」と書かれています。

さて、谷崎の「ハッサン・カンの妖術」ではジンを使い魔として使役しての妖術だったものが、芥川の「魔術」では誰でも習得可能な催眠術の一種へと「近代化」「科学言説化」されています。著者は、「そこには夏目漱石が『琴のそら音』に書いている『狸が人を婆化す云ひやすけれど、何で狸が婆化しやせう。ありやみんな催眠術でげす……』という作中作・有耶無耶道人著『浮世心理講義録』の記述を彷彿とさせるものがある」と指摘し、さらには「芥川作品中のミスラ君が催眠術だと言い張る術は、超現実の出現を客観的に示す証拠実例として、泉鏡花や『遠野物語』に登場したものと同質だった。『私は魔術師ではない』と魔術師が言った。さて、彼は本当に魔術師ではなく、ただ奇術を見せただけなのだろうか?」とも述べます。

著者は、SF作家のアーサー・C・クラークが「十分に発達した科学は魔術と見分けがつかない」(クラークの三法則の第三法則)としていることを紹介し、「モダニズム期に魔術への関心が高まった背景には、科学の再魔術化(不合理化ではなく、難解化したために専門家でなければ知識人でも理解しがたいものとなった)という事態と無関係ではないかもしれない。理解できないことが現実として提示され、それは否定できないが理解もできないという宙吊り状態を、苦痛と感じるか快楽とするかは、知性の問題ではなく気質にかかわるものとなりつつあった」と述べています。

さらに、「モダンと模倣」として、著者は「こうした同じテーマや作中人物の共有を、われわれはどう考えたらいいのだろうか」と読者に問いかけ、以下のように述べるのでした。

「モダニズム文学は、都市化による生活の変化を肯定的に受け止め、科学(自然科学も社会科学も)に強い関心を向ける。機能的で無機質なビルヂング、飛行機や高速機関車、ロケットに流線型、映画にセルロイドにコルクに新元素、心理学に犯罪学、アインシュタインの空間論にベルクソンの時間論……。ただしその関心は、必ずしも現実の自然科学や社会科学の理解や受容とは結びついておらず、それらがもたらすであろう生活や感情の変化への興味に主眼が置かれている。だからモダニストにとって科学はしばしば錬金術や魔術と混合され、天文学は星占いに、建築学はバベルの塔や天体建造に、術学的な虚実取り混ぜての学者名の羅列や学説の引用は、呪文となんら変わらない。シュルレアリスム運動もまた、モダニズムの一派であるといえる。さらにそれは、浅草オペラやカジノ・フォーリーのレビュー芝居や、エロ・グロ・ナンセンスの都市風俗・大衆文化とも結びついていた」

第二部「人造人間幻想 人間改良と機械的存在」の第5章「人体改造と犯罪学・優生学」では、「人体修復術から『人造人間』へ」として、 1920年前後に義手や義足、義眼が盛んに製造され、整形手術も格段の進歩を見せたことが紹介されます。これは、第一次世界大戦で発生した大量の戦争犠牲者の社会復帰という切実な課題があったためでした。失われた身体の一部や容貌の回復を主目的としたそれらの技術向上のために、戦時下で開発された多様な機械技術や素材開発が転用されもしました。探偵小説やモダニズム文芸には、人工臓器や臓器移植、あるいは工学的な欠損補綴といった開発途上(あるいは当時はまだ夢物語)だった諸技術も頻繁に出て来ますが、それらへの関心もまた、戦争被害と人体修復術の関係抜きには考えられないとして、著者は「人体の一部の非生物由来の人工材料で補うことや電子頭脳と人間の融合などの技術は、21世紀の今日では現実的に十分あり得るようになってきた。義手義足といった工学的補綴物を人間の神経と連動させて自動的に動かす研究も進んでいる。そうした現代の最先端研究技術は、100年ほど前の探偵小説やモダニズム文芸で、既に未来技術として描かれていたわけだ。この時期に普及し探偵小説でも注目された心理学や精神分析もまた、戦場の恐怖からの復帰と無関係ではなかった」と述べています。

また、御船千鶴子らによる「超能力」の真偽をめぐる千里眼事件に世間の耳目が集まっていた明治43(1910)年、騒動関連の記事とならんで「東京朝日新聞」では9月16日から10月4日にかけて、連載記事「危険なる洋書」を掲げていました。「危険なる洋書」といえばマルクス主義文献を指すことが多かったのですが、この記事が主に取り上げているのは政治的な危険思想書よりもむしろ、明治民法的な家父長制的社会秩序に反する欲望を刺激するような文芸作品だったとして、「フローベル、ゾラなどの写実主義から自然主義に至る作家から、ロシアのツルゲーネフ、クロポトキン、トルストイ、アンドレーエフなどの『破壊思想』、また『頽廃詩人』であるヴェルレーヌ、ランボー、ボードレール、女性の自己決定を描いて家庭秩序に反するイプセンやズーダーマン、熱情過多なダヌンチオ、そして耽美主義のオスカー・ワイルド、皮肉屋のジョージ・バーナード・ショー、無慈悲なチェーホフといった面々がやり玉に挙げられている」と書かれています。

「人間改良と優生学」として、著者は畸形や人体実験をテーマとした江戸川乱歩の小説『孤島の鬼』を取り上げます。後に「江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間」として映画化されるこの怪作を優生学思想に対するアンチテーゼと受け止め、「劣等遺伝子保有者を排除して人類の進歩を促進しようという考えは、19世紀中葉から1930年代にかけて、多くの知識人を捉えた思想だった。ゾラのルゴン=マッカール叢書は劣等気質の遺伝を受けた人々が代を重ねて破滅に至る物語だったし、フェビアン協会の社会主義者たちの多くも優生学的政策を支持していた。進化論、優生学への関心は日本の社会主義にも見られた。大杉栄は大正期にダーウィンの『種の起源』を翻訳しているし、動物学者の丘浅次郎はエスペラント運動に参加し、社会主義思想にも強い関心を示している。社会の改良を目指す思想が、彼らをして人類そのものを改良しようという夢想へと誘ったのかもしれない」と述べます。

また、当時の世間一般の認識では、チェーザレ・ロンブロゾの生来性犯罪者説などの流布もあり、犯罪者気質は遺伝的要素が強く、身体的特徴から識別できると考えられていたことを紹介し、著者は「ロンブロゾの生来性犯罪者説は、犯罪者を人類学上の特異的な変異のひとつと見做し、身体的表徴と精神的表徴によって識別できるとした。またロンブロゾは、生来性犯罪者は隔世遺伝で発現する先祖返りの一種であるとも述べている。この学説は20世紀初頭には学術的には異端視され排除されたが、身体的特徴から犯罪予備軍を感知し得るという思想は、今日の犯罪プロファイリングにも影響を与えている。また探偵小説には生来性犯罪者説やその亜流が間々見られた。小酒井不木の『闘争』や海野十三「赤耀館事件の真相」、そして小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、夢野久作『ドグラ・マグラ』などが生来性犯罪者説を重要なモチーフとしていた」と述べています。

さらに、ダーウィンの進化論では優勝劣敗(適者生存)と共に突然変異を進化の重要因子としていることを指摘し、著者は「その意味では進化には突発的な『革命』の要素があった。これに対して優生学は、遺伝子の『選択的配合』と『適正な継承』の理論だった。1920年代から30年代にかけて高まっていった優生学の喧伝は、現実的な理由のほかに、革命的進化論から継承的優生学へという国策の閉塞化も影響していた」と説明しています。ただし1920年代、30年代にはナチス・ドイツだけでなく、英米でも優生学的見地に立った人類の選別という考えが、かなり広く知識人層・社会的指導者層に支持されていたのは事実であり、ナチスの暴挙をヒトラーの妄想のみに帰することができないとして、著者は「われわれは認識しておく必要がある。日本が総動員体制に向かっていく過程で、モダニズム文芸は個々の作家の作風に解体され、探偵小説は反社会的であるとして事実上執筆が困難となるが、そうした社会思想の醸成に、モダニズム文芸も探偵小説も全く無関係だったということはできない」と述べるのでした。

第7章「ロボットの恋と犯罪」では、「電波――通信と操縦がもたらす恐怖」として、著者はニコラ・テスラを取り上げて、「『魔術的』な科学技術といえば、忘れてならないのはニコラ・テスラだ。交流方式・無線操縦・蛍光灯などの発明者として知られるニコラ・テスラ(1856~1943)は、高周波・高電圧を発生させる共振変圧器テスラコイルも製作、1905年には内部にテスラコイルを設置した高さ57メートルのウォーデンクリフ・タワーを、J・P・モルガンの経済支援を受けて建設している。電波による通信、送電実験を目的としたものだったが、アメリカが第一次世界大戦に参戦すると、攻撃の目印にされるとして、1917年にタワーは解体・撤去された。この件に関しては、発明家としての名声と電気事業をめぐってテスラと対立していたトーマス・エジソンの政略によるものとの噂もあった」と述べています。

テスラはテスラコイルを用いた空中放電実験を行い、装置を用いて「宇宙人と交信している」と発言したとも噂されています。20年代以降のメディアでは、自然科学と神秘主義のはざまに立つ、胡散臭い魅力を持った存在として扱われるようになり、昭和初頭の日本でも「科学知識」などのポピュラー・サイエンス雑誌に、装置が放つ稲妻のような放電の傍らに平然と立つテスラの姿が紹介されるなどしました。著者は、「テスラの発明とパフォーマンスは、殺人電波や電波によって脳に干渉し他人を操るマッド・サイエンティストという科学小説や探偵小説、あるいは映画での表現に大きな影響を与えた」と述べています。このマッド・サイエンティストの源流が『カリガリ博士』であることは言うまでもありません。

「電波」で人間を操ったというテスラの実験について、著者は「それまで自他共に悪魔憑きや狐憑きなどといわれていたような人々が、『憑りつく存在』として『電波』を、より身近で合理的なものとして認知するようになったというのが時系列的な流れだ。ニコラ・テスラの放電実験は、まさにそうした電波的神秘を可視化させたものとして、一部の人々を高揚させた。テスラの無線操作も、『誰かに操られている』という妄想ないしは弁明に利用された。これは日本では海野十三や蘭郁二郎の科学小説や変格探偵小説に活用されることになる。脳波によってロボットを操縦するというアイディアと、電波で人間も操縦し得るという考えは同質のものといってよい」と述べています。

こうした科学と神秘の絡み合いの中に、蓄音機の発明には「死者の声を聴きたい」という願望が絡んでいたのではないかと推測する著者は、「19世紀後半、写真撮影が大衆に普及しはじめた時代には、死んだ家族の姿を現存する家族写真に混入させる『心霊写真』もまた意図的に作られ、そこから『本物の心霊写真』という別の物語が派生したことも加える必要があるかもしれない。これらの映像や音声記録の新技術は、ミステリやホラーのトリックに(あるいは犯行の証拠として)用いられることになった。20世紀前半には活動写真/映画が、トリックや怪異現象と結びつけられるようになる。モダニズム期には『発声映画(トーキー)』が特に注目を集めた。一方、現実の無線通信技術はというと、1900(明治33)年、かつてエジソンの下で技師をしていた経験を持つレジナルド・フェッセンデンが、世界で初めて電波に音声を乗せることに成功した。さらに彼は電動式の高周波発振器を開発・改良し、1906年12月24日に自身の『無線局』からクリスマスの挨拶や音楽、そして『聖書』の朗読を発信した」と述べています。

第三部「モダニズム文芸誌の探偵小説指向」の第8章「私の目は薔薇だ――怪奇幻想からミステリ、科学的知覚へ」では、「『文藝時代』――新感覚派の誕生」として、著者は以下のように「四次元」という概念の発見について述べています。

「アインシュタインは1905(明治38)年に「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」「特殊相対性理論」などを立て続けに発表した。ミンコフスキーは1907年頃、特殊相対性理論が、「時間」と空間の3つの次元をひとつに組み合わせた四次元の時空を用いると簡潔に記述できることに思い至った。ミンコフスキー時空における時間軸は、空間軸とは異なり、可逆的ではなく一方向性を持つ特殊な軸と設定されていたが、時間もまた空間と同様に座標軸のひとつであるという認識が一般化した時、そこに可逆的な時間や、時間が空間的に重なる世界を表現するイメージが生まれたのは当然だったろう」

四次元空間は時間と空間が一体化した時空だとする考えを基盤とし、しかし純粋には重力ゼロでないと成立しないことから、重力は四次元空間の曲がりに相当するとした一般相対性理論が発表されるのは1916(大正6)年のことでした。またアインシュタインは特殊相対性理論で、相対速度が光速に近い場合の時間と空間に対する変換は、ニュートン時空的な絶対時間と絶対空間を前提としたガリレイ変換ではなく、時間と空間が入り混じるローレンツ変換によらなくてはならないことを示しました。そこから導かれる帰結として「時間の進み方は観測者によって異なる」という考えが生まれたわけですが、著者は「先端的なものに強い関心を示す『文藝時代』の同人たちは物理学が提示する世界観にも関心を抱いていた。特に稲垣足穂はしきりにアインシュタインの理論やミンコフスキー時空を話題にして各人の想像力を刺激し、横光利一も強い関心を抱いた」と述べています。

また、「四次元の『発見』と科学小説、探偵小説」として、著者は、「四次元」という考え方を小説に持ち込んだのはH・G・ウェルズの『タイムマシン』(1895)であろうと推測し、「『タイムマシン』は物理学界で四次元という概念が定着する以前に書かれている。アインシュタインが特殊相対性理論を発表したのは1905年だったが、空間三次元に時間一次元を加えた「四次元」時空を用いれば、特殊相対性理論を簡潔に説明できることを、1908年にヘルマン・ミンコフスキーが発表した。いわゆるミンコフスキー時空だ。これを受けてさらにアインシュタインは、四次元時空に「曲がり」を導入して重力をも記述できる一般相対性理論を導いたのだった。四次元時空という概念への道は、1890年代の双曲四元数の発展によって開かれつつあったとはいえ、ウェルズの直覚の鋭さには驚かされる」と述べています。

さらに、「物理学、心霊小説、そして科学」として、著者は「19世紀末からベル・エポックを経て世界大戦後の1920年代は、科学の時代である一方で心霊主義の時代でもあった。コナン・ドイルが心霊主義に関心を寄せていたことはよく知られており、その影響は作品にも表れている。またアガサ・クリスティーの小説にもしばしば霊媒師や占い師が登場する。もちろんその多くは小説を装飾する目くらましであり、事件の真相は別のところにあって『合理的』な解決が示されるのだが、事件は解決しても心霊主義的部分は棚上げされたままの作品もある」と述べています。

こうした傾向は現代ミステリにも見られるとして、著者は「ホラーも書いているミステリ作家は多いし、留守番電話やケータイ、録画画像など時代とともに進歩してきた様々な技術が、ミステリのトリックに活用される一方、この世のものでない何かとの連絡ツールとして登場することがある。これらは19世紀末の心霊主義流行以来の伝統だ。蓄音機や電話の発明には、異界からの声を聞きたいという願望が関係していたし、科学者の中にも心霊主義や超能力に関心を持ち、本気で研究に取り組んだものもいた。日本では明治末期の御船千鶴子らによる『千里眼事件』が有名だ」と述べています。ちなみに、著者が書いた『千里眼事件』(平凡社新書)は「科学とオカルトの明治日本」を活写した名著であり、わが愛読書です。

当時の心霊ブームに関連して、著者は、物理学者のオリバー・ロッジ(1851~1940)を取り上げます。初期無線通信の検波器に用いられたコヒーラや点火プラグの発明者として知られるロッジは、一方で心霊現象研究協会の重要メンバーの1人であり、エーテルの研究家でもありました。彼は若くして死んだ息子のレイモンドと霊界通信が出来たと信じ、その交信録『レイモンド』をまとめました。これは日本でも、野尻抱影により大正13年に翻訳が出ています。日本では、川端康成は、幼いうちに両親を失い、育ててくれた祖父も看取っており、死への感覚が人一倍鋭く、物理学や心理学の本も熱心に読んでいたそうです。また、「新思潮」時代からの仲間である今東光の父・武平は日本に神智学をもたらした人物で、ジッドゥ・クリシェナムルテらと親交があり、その著作を翻訳していました。今東光、日出海周辺の人々は神智学に触れています。

モダニズム文学の諸運動は、大なり小なり世界大戦の衝撃を背景にして生まれました。日本も大戦に参加したとはいえ、その規模はささやかで、日露戦争以降はベル・エポックが続いているようなもので、多分に手法的受容に止まっていましたが、著者は「それが関東大震災の衝撃により、科学主義や無意識、意識の流れといった観念と共に、心霊主義がモダニズムに重要な意味を占めていた理由を、体感的に知るに至った」と述べます。少なくとも川端康成や堀辰雄には、そうした理解があったといいます。そして、著者は「人の命が、花のそれと変わらないという感覚は、通常は『儚さ』の意識としてメランコリックに受け止められる。しかし川端はそのようには描いていない。さらに横光の『頭ならびに腹』の擬人的比喩表現をも考え合わせれば、それはモノも人も同じという考えに行き着く。それはヒューマニズムではないが、ニヒリズムでも決してない。人間を特権視しないという意味では反ヒューマニズムだが、花もヒトもモノさえもが相等しいと考えるなら、死は怖れの対象ではなくなる。新感覚派には確かに新しい科学主義的な倫理が芽吹いていた」と述べるのでした。

「あとがき」では、その冒頭に、堀辰雄の「僕には何処から何処までが夢であり、そして現実であるのか区別することが出来ない」、江戸川乱歩の「現し世は夢 夜の夢こそまこと」という2つの言葉が引用されています。著者は「この2人の言葉を並べただけでも、本書が描こうとした時代状況は伝わるのではないかと思います。夢と現実、幻想と科学は相互侵犯的であり、またモダンも探偵も共に『科学的』であることを目指しました」と述べています。また、「今から100年ほど前の1920年前後、世界には”新しさ”への関心が溢れ、それを称賛し謳歌したいという衝動が広くみられました。近代日本の探偵小説は、そんなモダニズム時代に育まれました。他者に先んじて真相にたどり着こうとする探偵が、科学捜査技術や心理学の先端理論に敏感なのは当然で、時にその推論は未知の空想科学上に立脚することにすらなります」とも述べます。

著者は、何人よりも先端的であろうとするモダニストの関心は”今ここ”をはみ出して、空想的な未来領域へと踏み込んでいこうとするとして、「先端性の加速は必然的に未来へと――ユートピアであれディストピアであれ――手を掛けることになる。名探偵と創造的犯罪者は、いわば個人に刻印されたユートピアとディストピアのようなものです。モダニストであった横光利一や川端康成、堀辰雄らの表現にはシュルレアリスムの影響がみられる一方、破壊すべき近代合理主義自体が未熟だった日本の状況を受けて、死後や異世界といった神秘主義的色彩を帯びた作品も書きましたが、それらを描く際も自動書記的ではなく理論的に、最新物理学や遺伝学などを参照しており、探偵小説と基盤を共有しました」と述べるのでした。

探偵小説というものは近代戦争が発生するところまで文明が進化してきた時代だからこそ誕生したものだという見方があるようですが、そこには人間の「心の闇」が見事に描かれています。本書を読んで、江戸川乱歩らの探偵小説がさらに興味深く読める気がしましたし、谷崎潤一郎、芥川龍之介、川端康成、堀辰雄といった、わたしがもともと好きだった作家たちがモダニストであることを確認しました。時間があれば、彼らの作品もまとめて読み返してみたいです。