- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2009 グリーフケア 『悲しみとともにどう生きるか』 柳田邦男&若松英輔&星野智幸&東畑開人&平野啓一郎&島薗進著、入江杏編著(集英社新書)

2021.02.24

『悲しみとともにどう生きるか』柳田邦男&若松英輔&星野智幸&東畑開人&平野啓一郎&島薗進著、入江杏編著(集英社新書)を読みました。タイトルからわかるようにグリーフケアの書です。著者の柳田氏は1936年生まれのノンフィクション作家。若松氏は1968年生まれの批評家・随筆家。星野氏は1965年生まれの小説家。東畑氏は1983年生まれの臨床心理学者。平野氏は1975年生まれの小説家。島薗氏は1948年生まれの宗教学者で、上智大学グリーフケア研究所所長。編著者の入江氏は「ミシュカの森」主宰で、上智大学グリーフケア研究所非常勤講師です。

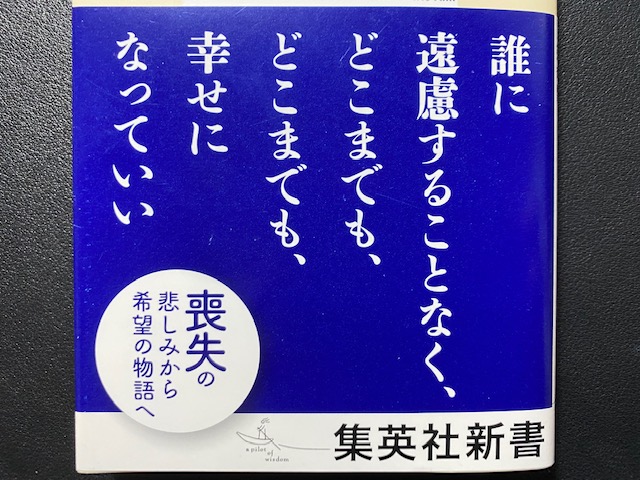

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「誰に遠慮することなく、どこまでも、どこまでも、幸せになっていい」「喪失の悲しみから希望の物語へ」と書かれています。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「悲しみから目を背けようとする社会は、実は生きることを大切にしていない社会なのではないか。共感と支え合いの中で、『悲しみの物語』は『希望の物語』へと変容していく。『グリーフケア』に希望の灯を見出した入江杏の呼びかけに、ノンフィクション作家・柳田邦男、批評家・若松英輔、小説家・星野智幸、臨床心理学者・東畑開人、小説家・平野啓一郎、宗教学者・島薗進が応え、自身の喪失体験や悲しみとの向き合い方などについて語る。悲しみを生きる力に変えていくための珠玉のメッセージ集」

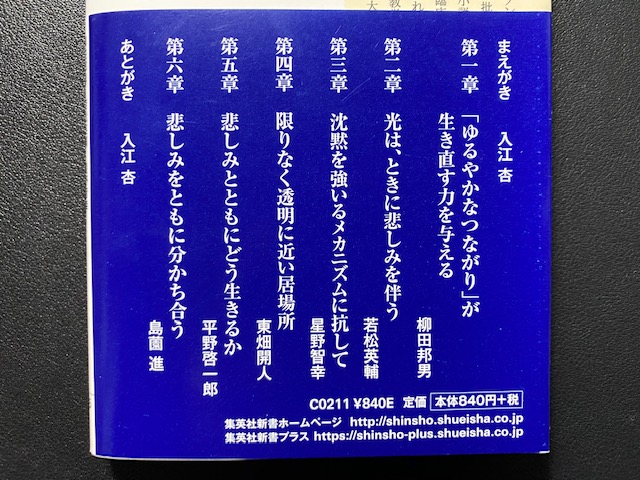

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「まえがき」入江杏

第一章 「ゆるやかなつながり」が生き直す力を与える

(柳田邦男)

第二章 光は、ときに悲しみを伴う

(若松英輔)

第三章 沈黙を強いるメカニズムに抗して

(星野智幸)

第四章 限りなく透明に近い居場所

(東畑開人)

第五章 悲しみとともにどう生きるか

(平野啓一郎)

第六章 悲しみをともに分かち合う

(島薗進)

「あとがき」入江杏

「まえがき」を、入江氏は「『世田谷事件』を覚えておられる方はどれほどいらっしゃるだろうか?」と書きだし、「未だ解決を見ていないこの事件で、私の2歳年下の妹、宮澤泰子とそのお連れ合いのみきおさん、姪のにいなちゃんと甥の礼くんを含む妹一家4人を喪った。事件解決を願わない日はない。あの事件は私たち家族の運命を変えた」と述べています。事件から6年経った2006年の年末、入江氏はは「悲しみ」について思いを馳せる会を「ミシュカの森」と題して開催するようになりました。「ミシュカ」とは、にいなちゃんと礼くんがかわいがっていたくまのぬいぐるみの名前で、入江氏は『ずっとつながってるよ―こぐまのミシュカのおはなし』という絵本も書いています。

入江氏は、「さまざまな苦しみや悲しみに向き合い、共感し合える場をつくることで、「ミシュカの森」を、犯罪や事件と直接関係のない人たちにも、それぞれに意味のある催しにしたい。そしてその思いが、共感と共生に満ちた社会につながっていけばと願ったからだ。それ以来、毎年、事件のあった12月にゲストをお招きして、集いの場を設けている。この活動を継続することができたのは、たくさんの方々との出逢いと支えのおかげだ」と述べています。本書はこれまでに「ミシュカの森」に登壇した多くの講師の中から、6人の講演や寄稿を収録したものだということです。

入江氏は上智大学グリーフケア研究所の非常勤講師を務めている数年前より、グリーフケアという言葉が人口に膾炙していくのを間近に見てきました。グリーフとは喪失に伴う悲嘆のことです。悲嘆をもたらす喪失は、決して特別なものではなく日常のものであり、かけがえのない人やもの、関係、事柄を喪って悲しみにある人に、心を寄せることからグリーフケアは始まります。入江氏は、「グリーフケアを通して、私は自分のグリーフだけでなく、さまざまな悲しみを知った。悲しみの共通の水脈の広がりに気づかされた瞬間、悲しみは生きる力に向かっていったように思う」と述べています。

また、入江氏は「自分の悲しみだけでなく、人が苦しむ姿に寄り添い、耳を傾ける。自分のことばかりに関心を抱くだけでなく、他者の悲しみに思いを馳せる。事件の解決には必ずしもつながらないかもしれない。それでもグリーフケアの学びは、事件に遭遇する前からの、私の根源的な疑問に立ち戻らせてくれた」とも述べます。「何のために人は生きるのか? 自分だけが幸せになるのではなくて、どうすれば世の中がよくなるのか?」と自問する入江氏は、「悲しみから目をそむけようとする社会は、実は生きることを大切にしていない社会なのではないか。生きる上で悲しみを避けて通ることはできないからだ」ということに気づきます。

グリーフケアは、悲しみと向き合い、立ち直るための処方箋や対処法としてのみ受け取られがちでした。しかし、入江氏は「個人の悲しみを準当事者としてみなが支え合う社会があるからこそ、十分に悲しめるのだと思う。悲しんでいい。助けを求めてもいい。誰かが悲しんでいる時は、見て見ぬふりをするのではなく、そっと手を差し伸べたい」と述べます。新型コロナウイルスのパンデミックにより世界中に悲しみがあふれる今、悲しみを通じてこそ得られる経験の次元を大切にする「グリーフケア」への注目が高まっています。入江氏は、「グリーフケアには、悲しみのさなかにいる人、それを支えたい人はもちろん、すべての人が豊かに深く生きるヒントが詰まっているのではないか。喪失に向き合い、支え合う中で、『悲しみの物語』は『希望の物語』へと変容していった。悲しむことは愛すること」と述べます。

第一章「『ゆるやかなつながり』が生き直す力を与える」では、柳田邦男氏が「いのちや死には人称性があり、誰の死かによって死の意味は変わる」として、「脳死状態の息子のベッドサイドでさまざまな思考をめぐらすうちに、脳死を『死』と認められない自分と、『脳死は人の死』と言い切る医学者との違いは、一体何に由来するのかということを考えるようになりました。その問題に答えを見出すことができたのは、息子の死後やや経ってからでした」と述べています。

柳田氏が見出した答えとは、誰のいのちの死なのかという、死の人称性の問題でした。「一人称の死」とは「私の死」のこと。「二人称の死」は、大切な家族や恋人の死。三人称の死は、彼、彼女、知人、友人や無縁の人の死。そこで、柳田氏は「被害者に寄り添う『二・五人称』の視点」を提唱し、「専門的職業人である裁判官や医療者などが持つべき視点として『二・五人称』というキーワードをつくりました。自分も二人称の立場になって寄り添うとなると、あまりにも過剰に寄り添い過ぎて、感情を同一化してバーンアウトしてしまう。かわいそうと思うあまり公平性や客観性を失って、支える側も倒れてしまう。医師であれ、法律家であれ、かわいそうだと涙を流すだけでは正しい判断ができなくなってしまいます」と述べています。また、「二人称では感情が入り過ぎる。かといって、三人称では冷たくなる」とも述べます。至言だと思います。

「『意味のある偶然』から生き直す力をつかむ」として、柳田氏は、1997年春に神戸で起きた少年A事件で、幼い彩花ちゃんを喪ったお母さんの山下さんが、秋の夜に満月を見上げていたら、月が彩花ちゃんの顔のように見えてきて、「お母さん、私は大丈夫。だから、もう人を憎まんでもええんよ」という彩花ちゃんの声が胸に響いてきたそうです。驚いた山下さんは家に飛び込んで、ご主人に「写真を撮って」と頼みました。現像してみると、1枚だけ、煌々と黄金色に輝いた月がハートか胎児のような形に写っていたそうです。山下さんは、天の彩花ちゃんに会えたことで、憎しみと怨みの感情ばかりの中から脱け出して、少しずつ温かい心を取り戻して生き直すことができるようになったといいます。

この不思議なエピソードについて、柳田氏は「この話は科学者が聞いたら、『それは幻覚に過ぎません』と言うでしょう。だけど、彩花ちゃんの声と顔に触れたことは山下さんにとって生きる上で決定的に大事な経験なんですね。これを、臨床心理学者の河合隼雄先生は、『意味のある偶然』という言葉で捉えています。意味のある偶然とは、何の科学性も論理性もないけれども、その人が生きる上では、決定的に重要な不思議な体験なのです。その人自身が、何かを必死に求める、生きようとする、模索する。そうした姿勢があると、偶然、向こうから何かがやってくるという不思議な現象が起こるのです」と述べています。

また、柳田氏は「自分自身を見つめ、自分が必死になってもう一度生き直さなきゃならないと切実に思う気持ちになってくると、感覚が研ぎ澄まされ、何か不思議なことに出会うと、敏感に反応するのかもしれません。自己否定的になったり投げ出したりするのではなくて、何とか生きよう、何とかしよう、そう思う気持ちを捨てないでいると、『意味のある偶然』に遭遇することがあるのではないかと思うのです」とも述べています。

そして、「亡くなった人たちが、人をつなぐ役割を果たしてくれる」として、柳田氏は「人は一人では生きられないといわれます。辛いことを経験した人も、人とのつながりを持つことで、生きていく力を取り戻すことができる。それは人間の精神性のいのちがあればこそだと思います。そして亡くなった人も、精神性のいのちが生き続けることで、これからを生きる人々をつないでいく、とても大事な役割を果たしてくれるに違いない。私はさまざまな出会いの経験から、そう思っています」と述べるのでした。

第二章「光は、ときに悲しみを伴う」では、若松英輔氏がチャールズ・ディケンズの名作『クリスマス・キャロル』を取り上げます。「『クリスマス・キャロル』に教会が出てきない理由」として、若松氏は「特筆すべきは、この小説はクリスマスに描いているのに、キリスト教の教会の風景が一切、出てこないことです。出来事はすべて教会の外で起こります。こうした表現方法を取ることによってディケンズは、クリスマスをあらゆる人々に開かれたものにしようとしている。別な言い方をすれば、クリスマスとは、宗教の違いを超えて手を携える日でなくてはならない、というディケンズの信念が生きているといえます」と述べています。

「トークセッション」で、入江氏と対話した若松氏は「やはり死者の唯一の願いというのは生者の幸せだと思うのです。その人がどんなに苦しい死に方をしたとしても、そこは揺るがないと思います」と述べています。また、若松氏は小説家・原民喜の『鎮魂歌』という作品に言及し、「自分のために生きるな、死んだ者の嘆きのために生きよと言っています。この『嘆き』は『悲しみ』と言い換えてもいいと思います。悲惨なものではなく、何か祈りみたいなものですね。心の底からほとばしるような言葉です。生きている者は死んだ者の嘆き、あるいは悲しみのために生きろというのです」と述べます。

さらに若松氏は、「生きている人間は幸せにならなくてはならない。あるいは、どこまでも幸せになっていい。それだけが死者の望みだと思うんです。だから、まず、自分の幸せを恐れない。そして、死者を恐れない。恐れる必要は全くない。あとは、自分はどこまでも幸せになる。生きていて申し訳ないなんて思う必要はなくて、誰に遠慮することなく、どこまでも、どこまでも、幸せになっていいんです」とも述べています。

『クリスマス・キャロル』について、若松氏は「精霊はいつも生者の近くにいる。特に生者自身よりも近いというわけです。自分自身より近い他者というと言語的には少し奇妙な表現ですが、そんな実感なのではないでしょうか。死者は、時に自身よりも自己に近い『不可視な隣人』です。自分より自分に近い存在となると、もうそれは単なる他者ではありません。自分が今ここにいることと死者が臨在することが同義となる。そこでは死者は思い出す対象ではなく、協同する者になる。そうなった時に初めてその人の中で『死者』という言葉の意味が新生する。死者が回顧の対象でなくなった時、私たちは尽きることのない力の泉を発見します」と述べています。

そして、若松氏は「こうして死者を語るのは、単に死者の臨在を強調したいからではないんです。人々の中で『死者』という言葉の意味が変貌することが、死者を発見し、自分を発見することだと伝えたいからなんです。死の経験はしばしば、悲しみの経験になります。悲しみが極まった時、希望を失ったように感じますが、それは、これまでとは別の方法で光が存在することを強烈に教えてくれている経験でもある。太陽が見えないからといって、太陽がなくなったと言ってはならない。それは見えないだけであり、同時にそれは内なる太陽を発見する時でもあるのです」と述べるのでした。「内なる太陽を発見する」という若松氏の言葉は、わたしの心の深いところに響きました。

「人生を大きく揺るがす出会い」として、若松氏は「自分が他者に何を与えられるかを人はほとんど知らないのだと思います。また、逆に何かを与えていると思っている時は、相手にとってはいらないものだということが多いかもしれません」と述べます。与えるつもりなんてなくて、朝、明るい声で「おはよう」と声をかけただけでも、声をかけられた人は幸せな気持ちになって、そのことをずっと忘れない、ということもあるのです。若松氏は、「人間が人間を幸せにするというのは、本当に些細なことが影響しているのではないでしょうか」とも述べています。

また、「幸せに準備は必要ない」として、「人は生きつつあるとともに死につつある存在であることを忘れずにいたいと思います。ですから、いかに生きるのかとは、いかに死を迎えるのかという問題でもあるわけです。直面しているのは、生だけでなく、死でもある。昔の言葉でいえば『生死一如』の現実に直面している、というべきかもしれません。こうしたことを前提にしてお話しすると、人間が変わるのに時間はいらないと思うのです。何かをやるには、ある一定の時間が必要だと思い込みがちですが、『クリスマス・キャロル』とは、人間は1日にして根源から変わりうるということを描き出した作品だといえると思います。そして、死はいつも傍らにある、ということも伝えてくれている」と述べます。

さらに、悲しみは誰にとっても固有の経験であり、同じ悲しみはこの世には存在しないことを指摘し、若松氏は「もし、僕が皆さんに対して、『あなた方の悲しみなんて大したことないですよ』と言ったら、皆さんは猛烈に憤りを覚えるでしょう。それは、魂の正常な反応だと思います。僕の悲しみよりあなたの悲しみは浅い、もしくは、あなたの悲しみは深くて、僕の悲しみは浅い。そういうふうに言えるような悲しみは存在しないと僕は思っています。悲しみはその人の悲しみで、意味も、出来事としても全く固有なんです」「僕はこの数年間に、妻だけではなく、親父とか恩師とか、いろんな人と離別しています。こういう言い方をするとちょっと誤解を生むかもしれませんが、彼らと死別して、彼らとより近くなったという感じがします。僕はより幸せになったといってもいいぐらいなんです」と述べています。

そして、「死者は幸せな存在」として、個人の思いであると断りながら、若松氏は「死者というのは幸せな存在だと思っているんです。死者は苦しんでいないと思う。僕は絶対にこれは疑わないですね。被災地に行ってもこれだけは必ず言って帰ってきます。もしこの世界に、幸福な人間というのが存在するのであれば、それは死者です。そういう僕の個人的な思いを前提にすると、我々にとって死者が存在するということはとっても幸いなことなんです。そのことと、人と離別する悲しみは矛盾しないと思うんです。離別の悲しみはありながら、もう片方の実感として、僕は離別の幸せを言わずにいることができないんです」と述べます。

だから若松氏は、死者が苦しんでいると言う人間を信用しないといいます。そういうことを言って生者を脅かす人間を軽蔑するとして、「死んだこともないくせに、なぜそんなことがわかるんですか。生者の定義は簡単です。死んだことがないということです。我々はみんな死を知らない。死を知らないのに、何でそんな死に対して雄弁になるんですか。もっと謙虚に、知らないなら知らないと言えばいいんです」と述べています。この「死者は幸せな存在」という考えには、まったく同感です。

最後に、「悲しみこそ光」として、若松氏は「考えてみたいのは『光は、ときに悲しみを伴う』という地点から一歩深めて、悲しみこそ光なのではないか、ということなのです。悲しみを感じたことがあるということは、朽ちることのない光を宿しているということにほかなりません。その光は絶対に消えることはありません。そして、私たちの中に光があるように、ほかの人にも光があります。さらにいえば、許せないと思う人にも光はある。この光の証人になること、そして、それを伝えていくこと、それが人間の『人生の仕事』なのではないかと思うのです」と述べるのでした。ちなみに、わたしは月光は「グリーフ」そのものであり、太陽光は「グリーフケア」そのものであると考えています。わが社のサンレーという社名には太陽光あるいは産霊という意味があります。そして、わたしはグリーフケアこそは自分の「人生の仕事」であると考えています。

第三章「沈黙を強いるメカニズムに抗して」では、星野智幸氏が「言葉によって、自分の悲しみを受け止める」として、入江氏の著書『悲しみを生きる力に――被害者遺族からあなたへ』の中で紹介されている「喪失のカレンダー」というものに言及します。喪失をロスとゲインで考える、貸借対照表、あるいは損益計算書のような捉え方です。この捉え方は面白いという星野氏は、「『喪失』が実は力になる。入江さんの言葉を借りれば『悲しみが生きる力になる』ということを実感するようになったのは、ここ数年です。それ以前は、さまざまな喪失体験に自分自身が縛られていて、逃れることができないということがたくさんありました」と述べています。

第四章「限りなく透明に近い居場所」では、東畑開人氏が「ケアとは面倒くさいことを肩代わりすること」として、「ケアとは話を聴くことといわれることがあります。僕はあれは若干違うと思っています。話を聴くことが、ケアになる場合と、逆に傷つけてしまう場合とがあるからです。例えば、1995年の阪神・淡路大震災の時に、臨床心理士が被災地に行って、そこで話を聴くことを提供しようとしたらしいんです。そうしたら、被災者の方たちから『今はそんなことを話している場合じゃないんだ』と大変に怒られたと聞きます。話を聴くことそのものが相手を傷つけてしまっているんです。それで、臨床心理士は水くみに行ったり、炊き出しをしたりしたんです。これはよかった」と述べていますが、この東畑氏の発言には目から鱗が落ちた思いでした。

ケアとは傷つけないことですが、それは別の言葉でいえば相手のニーズを満たすことであるとして、東畑氏は「僕らはニーズを満たされない時に傷ついてしまうんですね。だから、被災地では話を聴くことではなく、水を運ぶことがケアになった。そのことを別の言葉で説明すると、『依存を引き受けること』というふうにもいえると思います。『依存を引き受ける』とか『ニーズを満たす』というと抽象的でイメージしにくいですが、実際には、『面倒くさいことを肩代わりしてあげる』ということではないかと思います」と述べていますが、これも目から鱗が落ちた思いでした。

「セラピーとは手を出すの控えること」として、東畑氏は「ケアと反対なのがセラピーです。僕がカウンセリングルームでやっているのはどちらかというとセラピーです。セラピーは、傷つけないというより、傷つきを抱えている人のその傷つきと向き合っていく。雪だるまに対して氷を持っていって溶けないようにするのではなくて、『君はこのままだと溶けちゃうんだよ、自分でもわかっているでしょう。どう思っているの?』みたいな感じで話し合っていく。これは結構傷つきを抱えている人には辛いんです。だけど、心の痛いところを一緒に触っていくのが、おそらくセラピーといわれる仕事なんだろうと僕は思います」と述べています。

東畑氏によれば、ケアが依存を引き受けることだとすると、セラピーは自立を促します。手を出すのを控えることで、「例えば、子どもが仮病を使っている時。ケアだったら、『休みたいのね』と言って休ませてあげる。セラピーだったら『これ、仮病だよね』と言って行くように促す。対応が正反対なんですね。重要なことは、ケアとセラピーだったら、基本はまずケアです。ケアが足りているならば、次にセラピーに移る。仮病でいえば、まず休ませて、それでまだ何日も仮病が続くようなら、『仮病だよね』という話をしたほうがよいということですね」と述べるのでした。

「トークセッション」で、入江氏と対話する東畑氏は、サイコセラピスト、心理療法家の作られ方について、「心理療法家は医者とはちょっと違うんです。医者というのは、試験に受かって、ある種の訓練プログラムを受けるとお医者さんになれますが、心理療法家は自分自身が治療を受けるんです。お医者さんは自分ががんの手術を受けなくてもがんの手術ができるけど、心理療法家は自分自身が治療を受けることを通して治療者になっていく。治療する側と治療を受ける側というのが同じものを抱えている」と語っています。

また、東畑氏は「不思議なことのように思えて、実は昔の治療者たちはそんな感じだったんです。例えば沖縄のシャーマン、ユタは自分自身が患者だった人が、ユタに治療してもらって、一緒にお祈りをしていくうちに、最後にその人は、神の声が聞こえるようになって、シャーマンになる。つまり、傷ついている人が癒やされる過程で自分が治療者になっていく。そういうメカニズムが僕らの治療文化の深いところに流れている。それを今でもありありと残しているのが心理療法家で、もう1つは自助グループですね。自助グループで自分の傷つきを語るということを通して、それに励まされる人がいて、あるいは、そのことによって自分の傷つきに気づく人がいて、それが回復につながっていく。ぐるぐる回る循環があるということが、心理療法家にも自助グループにも重なるところです」と述べています。

東畑氏の話を聴いた入江氏は、「『遺族業界』の不自由さ、居心地の悪さ」として、「メディアのまなざしで、こちらの物語が描かれるわけです。私のことは、当然、犯罪被害者遺族のフレームにはめて見ていますから、その枠組みから逸脱するとは誰も思っていない。例えば仮に、派手な帽子を被ったり、すごいコスプレで出たりしたら、違和感を抱くと思うんですね(笑)。メディアに出る時はドレスコード的にだいたい、黒を着ていますけど、名前すら出さず、顔出しもしていなかった2002年当時、初めてテレビに出た時に、被害者遺族の先輩みたいな人に忠告されました。『遺族の手許って案外注目されやすいんですよ。とにかく指には気をつけてください』と。何のことかと思ったら、マニキュアのことなんですね。私はもともとマニキュアをする習慣はないんですけど、そんなことをいちいち言うのか、と驚きました。『遺族業界ではこういうことに気をつけたほうがいいです』みたいに言われて、『遺族業界』というのがあること自体にも衝撃を受けたんです」と語っています。わたしも衝撃を受けました。

第五章「悲しみとともにどう生きるか」では、北九州市出身の芥川賞作家・平野啓一郎氏が「僕は1歳の時に父を病気で亡くしており、子どもの時から人間の死について考える機会が多くありました。とはいえ、子どもというのはなかなか死を理解できないんじゃないかという気がします。ただ、一応、『葬式仏教』程度ですが、家が浄土宗だったので、三回忌や七回忌、十三回忌の法事に親戚が集まって、坊さんがお経を上げると、普段は明るいうちの母も親戚の人たちもすごく泣くんです。その姿を見て、人が死ぬというのはこういうことなんだと幼心に感じていましたし、現に自分に父親がいないという事実も考えさせられました」と述べています。

また、「犯罪の被害者の心の中に芽生える感情は複雑」として、平野氏は死刑制度に言及し、「死刑で一件落着、それが1つの区切りになるなどという考え方で犯罪被害者の方のすべての感情を物語化することはできない。誰かと話したいとか、じっくり1時間、2時間、話を聞いてもらいたいとか、孤独に寄り添ってほしいとか、事件のこととは関係なく、楽しくごはんでも食べに行きたいとか、被害者というカテゴリーにくくられたくないとか……、それは当然、さまざまです。だけど、『被害者の気持ちを考えたことがあるのか』と言う人は、そのうちの『憎しみ』の部分にしか興味がありません。それ以外の部分で、被害に遭った方の悲しみをどういうふうに癒やすのかということには、全くコミットしようとしないわけです。これが非常に大きな問題ではないかと思います」と述べています。

「『赦し』と『罰』は同じ機能を果たす」として、平野氏は哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』という著作を取り上げます。アーレントは同書の中で、赦しと罰というのはまるで正反対のことのように思われるけれど、何かを終わらせるという意味でいえば、実は同じ機能を果たしているという趣旨のことを述べています。平野氏は、「つまり、憎しみが連鎖して報復合戦が続いていく中で、どこかで終わらせるために、1つは、第三者が罰を与えて、この一件は終わりにしようという方法があり、もう1つには、赦しを与えることでそれを終わらせる手段とするというものです。その赦しという社会的機能を発見したのがナザレのイエスという人だった、というのがアーレントの解釈です」と解説します。

平野氏は、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者で思想家でもあるインド出身のアマルティア・センの著作『アイデンティティと暴力』にも言及。同書でセンは、なぜインドで深刻な宗教対立や民族対立が起きるのかということに関して、個人を1つのアイデンティティに縛りつけてしまうことがすべての社会的な分断、対立の始まりだと分析しています。「対立点からではなく、接点からコミュニケーションを始める」として、平野氏は「1人の人間は複数の属性の集合体であり、どこかにチャンネルが開かれている、とセンは『属性』という言葉を使っていますが、僕は『分人』という言葉を用いてちょっと違ったアプローチで議論しています」と述べます。

平野氏によれば、人間は、決して分断されて自分の中で完結しているわけではなくて、コミュニケーションの中で外部と混ざり合っていく他者性が自分の中にあります。そうして混ざり合っていく中で、わたしたちは他者に対して柔軟にコミュニケーションを交わしていくことができますし、その結果としてわたしたちの中にはいくつかの人格が一種のパターンのようにしてできていくというのです。平野氏はそれを、「個人」という概念に対して、「分人」と名づけているわけです。

「分人の集合として自分を捉える」として、平野氏は「分人という考え方を用いて、対人関係や場所ごとに自分を分けて相対化してみれば、会社の時の自分はすごく辛くて嫌だけど、家で家族といる時の自分はストレスなく生きていて、辛くないと思えます。大学時代の気の置けない親友と会っている時の自分はすごく好き。そんなふうに思うことができれば、今、辛いと思っているのは、あくまで会社にいる時の自分だというふうに相対化できるわけです。そうすることで、自分の全体を否定してしまうような感情や、自殺の衝動を抑制することができる」と述べています。

さらに平野氏は、「問題は会社にいる時の分人なのだから、今の会社を辞めて、その分人を生きることをしばらくやめて、もう少し心地いい分人を生きる時間を増やしてみよう、というふうに人生を具体的に変えていくことができるのではないかと思います」と述べます。わたしはSFのパラレルワールドの考え方がグリーフケアの機能も果たし、自死の防止にもつながると思っているのですが、平野氏のいう「分人」もそれに近い考え方かもしれません。

そして、「愛する人を喪失した人へ」として、平野氏は「僕たちは自分が愛している人との分人を生きたいわけですけど、その相手を失うことによって、それができなくなってしまう。その辛さが愛する人を亡くした時の大きな喪失感ではないでしょうか。だけど、生きている人たちとの関係の中で新しい分人をつくってみたり、今まで仲がよかった人との分人の比率が大きくなっていくことで、その後の人生を続けていくことができるはずだと思います」と述べるのでした。

「トークセッション」で、入江氏と対話する平野氏は、「僕自身は、自分が死んだら終わりだと思っていますが、例えば、僕が誰かに殺されたとして、その後、幽霊になってあの世から自分の子どもたちを見ていたとします。そして、子どもたちが父親を殺された恨みを抱えながら、人生の大半の時間を費やして生きていく姿を見たとしたら、僕は彼らに、『一度しかない人生だし、もっとほかのことに時間を使ったほうがいいよ』と声をかけてあげたいと思います。友達と飲みに行ったり、誰かを好きになって結婚したりと、事件のことはしばらく忘れて、心が軽くなれる時間を過ごすことも大事だよ、というふうに言ってあげたい。これは、あくまで僕のケースですが」と語っています。

第六章「悲しみをともに分かちあう」では、島薗進氏が「悲しみの響き合い」として、「死者を弔う集合行動は動物にもあるのかもしれない。それは不確かでも、人類の歴史とともに古いことは想像できる。考古学的な遺跡から弔いや墓制に関する遺物が多数掘り出されてきた。葬儀や慰霊の儀礼は古来、さまざまに行われてきた。これらは、死別の悲嘆に対する癒やしのための社会装置と見ることができるだろう。時代が下り、人それぞれの生き方が多様化するにつれ、集合的な弔いだけでは塞がった胸が開かないと感じる人も増えてくる。だが、魂の痛みや疼きのあるところ、それを感じ取り、ともに感じ合おうとする心の動きが生じ伝わっていく。それがともに悲嘆を経験するかたちとなり、癒やしと学びの場となっていく」と述べています。

島薗氏は日本における死生学のパイオニアであり、第一人者でもありますが、「死生学の広がりは英語圏から始まったが、世界各地に広がっていった。日本でも80年代以降、死や死刑について語った書物やアニメや映画などが増えていく。普通の人が死について思うことが、共同体を通してというより、メディアを通して共有される傾向が増していく。このようにメディアを通して死について思いをともにする傾向と、死別の痛みを分かち合う集いがあちこちで形成されていく過程が重なり合っている」と述べています。

「欧米と異なる日本のグリーフケアの展開」として、島薗氏は「欧米諸国ではグリーフケアというと、まず精神科医療や心理臨床でのそれが思い浮かべられる、という状況は続いている。これは1対1の心理臨床が早くから発達しており、心に痛みがあると心理臨床家に相談に訪れるのが普通のことになっている文化背景がある。悲嘆で相談に来るクライアントが多数おり、悲嘆専門の心理臨床家が多数いるという社会ではそうなることに不思議はない。ところが、日本ではむしろ『集い』が思い浮かべられる」と述べています。ちなみに、わが社が実践しているグリーフケア活動も「集い」が基本です。

「悲嘆の文化の変容とグリーフケア」として、島薗氏は、集合的な悲嘆と宗教文化は深い関わりを持っていたことを指摘し、「個々人の悲嘆もほかの人々の悲嘆とともにある。人の心には悲嘆を通して察知される超越的な次元があって、宗教的な表象と結びついて伝承されてきた。社会がますます個人化され、『ともに分かち合う』ことがしにくくなっているが、宗教的な表象を引き継ぎつつ、悲嘆を「ともに分かち合う」新たな形が求められている。切実な欲求である。地縁・血縁で、あるいは信仰をともにする者同士で、宗教儀礼を通してともに悲嘆を分かち合い、超越的な次元に何かを託すという経験が乏しくなってきた。そこで個人は悲嘆を胸の内に抱え込むことになる」と述べています。

一方、亡くなった死者との関係はこれまで以上に濃密になっています。島薗氏は「つき合いのある人は多い。普段は仲間が多い、忙しいと思っている。ところが、とても大切な他者は多くない。数少ない深いつながりがあり、それは共同体に支えられていない。なので、それが喪われた時の痛みがことさらに大きい」として、「このように考えると、現在、次々に立ち上がってきているグリーフケアの集いは、孤立化を招きやすい現代社会で、人々がつながり合う新たな場を求める運動の一角をなすものと見ることができる」と述べるのでした。本書に登場するどの言葉も優しく、悲しみを生きる力に変えていくための珠玉のメッセージばかりです。この共感と支え合いの中で、入江氏が言うように「悲しみの物語」は「希望の物語」へと変容していくのだと思いました。