- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.02.25

『ケアの時代「負の感情」とのつき合い方』鎌田東二著(淡交社)を読みました。著者から献本していただいた本です。自然や人為がもたらす災害や、大切な人との死別などで、人の心は傷つけられてきました。宗教や芸術は、人類が悲しみや痛みに立ち向かってきた「ケア」の集積と捉えることができます。本書ではこうした視点から、痛ましい出来事・経験がもたらす怒りや悲しみなどの「負の感情」とのつき合い方を、宗教、芸術、伝統文化から探ります。版元は、茶道に関する出版で有名です。本書は平仮名が多用されており、これまでの著者の本とはちょっと印象が違いました。さまざまな「負の感情」を抱えながら生きていかなければならない現代人にとって救いになるような一冊でした。

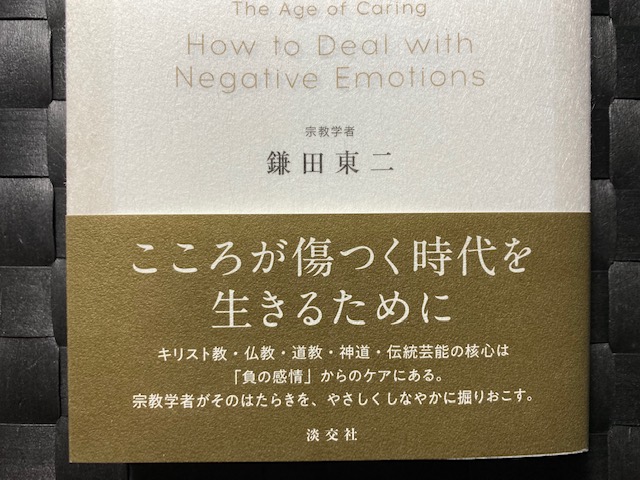

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「こころが傷つく時代を生きるために」「キリスト教・仏教・神道・伝統芸能の核心は『負の感情』からのケアにある。宗教学者がそのはたらきを、やさしくしなやかに掘りおこす」と書かれています。

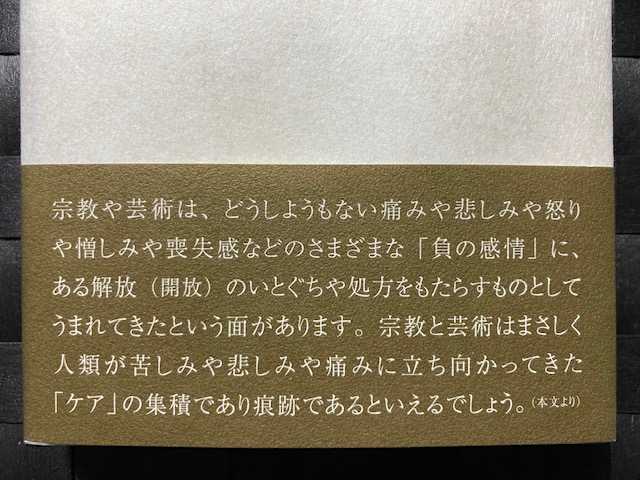

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「宗教や芸術は、どうしようもない痛みや悲しみや怒りや憎しみや喪失感などのさまざまな『負の感情』に、ある解放(開放)のいとぐちや処方をもたらすものとしてうまれてきたという面があります。宗教と芸術はまさしく人類が苦しみや悲しみや痛みに立ち向かってきた『ケア』の集積であり痕跡であるといえるでしょう。(本文より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

第1章 「負の感情」とケアの時代

――日本人をつくる災難

第2章 まなざしの転換

――キリスト教のメタノイア

第3章 こころの浄化法について

――仏教のワザ

第4章 自然の根っこへ

――老荘思想と道教の心直し

第5章 うたと日本的ケア

――神道・和歌・俳諧

第6章 乱世と「負の感情」

――伝統芸能のケア

付録「新作鎮魂能舞の台本」

「あとがき」

第1章「『負の感情』とケアの時代――日本人をつくる災難」の1「こころとケア」では、1995年におきた阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件、1997年におきた神戸での連続児童殺傷事件、2001年のアメリカ同時多発テロ事件、2005年におきたJR福知山線の列車脱線事故、そして、2011年におきた東日本大震災、その九年後の2020年にパンデミックとなった新型コロナウイルスCovid19の感染拡大などの自然災害や事件や事故や疾病の流行などが取り上げられます。それらによって痛ましい事態がおこってきたとき、じっさいに、それによって傷ついた「こころ」をどうするか、それにどう向き合うかが繰り返し試されてきました。著者は、「どうしてこれほどつぎつぎに痛ましい出来事がおこってくるのでしょう。その出来事を前にして、わたしたちの社会は、『こころのケア』『ターミナル(終末期)ケア』『緩和ケア』『グリーフケア』『スピリチュアルケア』『地域包括ケア』などなど、『ケア』とよばれる対し方や向き合い方を必要とし、それが社会の重要な一角に浮上してきました。それがこの30年ほどの流れです」と述べています。

著者は、また、「じぶんのなかにうごめき、じぶんを苦しめる「負の感情」をもてあましているリアルなこころをまのあたりにするしかない。そんな素の、等身大のじぶんに気づかざるをえません。理性ではこれではだめだ、なんとかしなければとおもっても、そのようにおもえばおもうほど、理性と感情とのぶつかりあいやせめぎあいがおこって、どうすることもできない、みうごきがとれない事態に直面します。認めたくなくても認めざるをえない、じぶんじしんの苦しみ痛んでいるなまのすがたがあるわけです」とも述べます。じつは、宗教や芸術は、このような、どうしようもない痛みや悲しみや怒りや憎しみや喪失感などのさまざまな「負の感情」に、ある解放(開放)のいとぐちや処方をもたらすものとしてうまれてきたという面があるといいます。宗教と芸術はまさしく人類が苦しみや悲しみや痛みに立ち向かってきた「ケア」の集積であり痕跡であるとして、著者は「人間世界のなかで生起する苦しみや痛みを見つめ、うけとめ、ほどくいとぐちとちからをあたえるものとして、芸術や宗教がうまれてきたともいえるのです。どうじに、この『負の感情』をうけとめることによって、じぶんじしんでもおもいがけない次元に飛躍して、前よりも創造的な活動や仕事をしていくこともまれではありません」と述べています。

2「わたしじしんのふりかえり」では、著書自身が思いがけない「負の出来事」や、それによって生起してくる「負の感情」についていやおうなく向き合う経験をもったことが紹介され、著者は「もちろん、そのような経験を望んでいたわけではありません。けれども、望まなくても、アクシデントやハプニングはままおこるものです。人生には不条理や不合理だとおもえることがいっぱいおこってきますから」と述べています。そこで、このような経験を通して、著者は「逆境に強い生き方」ということを考えるようになったそうです。そして、「逆境に強い生き方」をしている人に関心をもち、その人のことをよく観察するようになりました。その結論は、「逆境に強いひと」は自分の弱さやはかなさをよく知り、それをしっかりうけとめながらも、それに押しつぶされない強靭な信念や柔軟性をもっているというものでした。最近よく使われる言葉でいえば、「逆境に強いひと」は「レジリエンス」(自己回復力)をもっているということであり、「逆境に強いひと」は「負の感情」に対するつき合い方がうまいということでした。

第2章「まなざしの転換――キリスト教のメタノイア」の1「もののみかたを変えるとき」では、著者が生家を集中豪雨で失った頃から、だんだんと宗教に関心をもつようになったことが告白されます。10歳の頃から『古事記』を読んだり、ギリシャ神話や聖書を読んだりしているようなちょっと変わった子どもだったようですが、家をなくした夏に一心に読んでいた本はインドの古典でマハトマ・ガンディーの座右の書といわれた『バガヴァッド・ギーター』でした。著者は毎朝、比叡山に向かって、法螺貝や横笛や石笛など、30種類(!)ほどの民族楽器を奉奏するそうですが、ヴィシュヌという神さまの持ち物が法螺貝であることと、その化身であるクリシュナが横笛(バンスリー)の名手であることがとても印象に残ったそうです。『バガヴァッド・ギーター』を読んだあと、著者は本格的に哲学や宗教の勉強に身を入れはじめ、弘法大師空海やドイツの神秘家のヤーコプ・ベーメの著作を読むようになりました。同時に、旧約聖書や新約聖書も読むことになりました。そして、読めば読むほど、「キリスト教ほど神秘的な宗教はない」と思うようになり、いまでもその考えに変わりはないそうです。

そのキリスト教における神秘の実体化(神の言葉の受肉、incarnatio Verbi)でもあるイエスが神の国に入るために必要な過程として説いた「悔い改め」は、ギリシャ語訳聖書では「メタノイア(metanoia)」といいます。「悔い改める」のギリシャ語は、「メタノエオー(metanoeo)」という動詞で、その名詞形が「メタノイア(metanoia)」になります。語源的にいえば、「メタ・ノエオー(後から考える・思い直す)」ということで、要するに「視点を変える」とか「考え方を変える」という意味です。つまり、習慣化していたそれまでの思考方法を止めて、別の見方をしてみるということです。欲望や願望をかかえこんだ自己中心的なものの見方から、「神の国(天の国)」や聖霊の息吹に吹かれて、もっと大きなものの見方をしてみるということです。「悔い改め」といえば、わたしたちは自己反省とか、懺悔とか、倫理道徳的なこころのふりかえりをすることのようにおもいがちですが、著者は「むしろ、思考や認識のレベルでじぶんの考え方や価値観をおおっている枠組みや殻を打ちやぶってみるということなのです。それを『パラダイムシフト』といういい方とくらべることもできるでしょう。考え方の枠組みを変えて、ものごとをとらえなおす。視点転換する。それが『パラダイムシフト』であるとするならば、それは『悔い改め』と訳される『メタノイア』と大きくは変わらないことになります」と述べます。

キリスト教ではそこに、「回心」と訳される神の元への立ち返りという超越的な視点転換が据えられるとして、著者は「神という垂直軸の究極の一点をもうけることによって、じぶんじしんの立ち位置やこれまでのありようを布置しなおすのです。それにより、マインドセットが切り変わるのです。照明の位置が変わって、もののありようや関係のしかたがまったくこれまでとはちがうかたちでうかびあがってくる。それにより、じぶんがこれまでとはちがった星のなかに生きているような視点の転換がうまれてくる。そのような自己突破的な視点転換が説かれているのです」と述べています。表現を変えれば、星座(布置、配置、コンステレーション、constellation)が変わるような変化が起こります。「これまでとはまったく関係性のことなる構図が目のまえにあらわれてきます。ああ、こんな見え方があるんだという、あらたな発見がうまれてきます。そしてそれが神のめぐみ(恩寵)という感覚とともにおとずれてくるので、こころのなかはよろこびにつつまれ、みたされ、『ハレルヤ!』(神をほめたたえることば)というこころもちになります」というわけです。

2「ことばによる生き直し」では、どのようにすればそのような「メタノイア」ができるのかという問題が取り上げられます。イエスはそれを「福音(euaggelion、Evangelion、エヴァンゲリオン)」として宣べ伝えます。「マルコによる福音書」第1章第15節には、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい」というイエスの言葉が記されています。ついに、みんながまちのぞんだ神の国の到来というめぐみの時がやってきた。この奇蹟のような時に、「メタノイア」して「エヴァンゲリオン」を信じることを促します。「それは、神のことばの受肉であり、永遠のいのちのことばであるイエスを受け容れ、信じ、身をゆだねるということです」と著者は説明し、また、「神はことばで世界を創造するのです。それが、啓示の宗教とも啓典の宗教ともいわれるユダヤ教・キリスト教・イスラームの根本にあります。すべての根底に神のことばがあるのです。神のことばは、存在のアルファ(起点)であり、オメガ(終点)なのです。ですから、つねに神は、人類の未来を預言者にたいしてことばをもって示します。その『預言者』とは、神のことばを受託し、あずかり、ひとびとに告げしらせる、ことばの仲介者です。キリスト教では、その神のことばが、預言者への啓示という段階をはるかにこえて、『神の言葉の受肉』という究極的な形態をとります」と述べています。

キリスト教における言葉の絶対性は、「言挙げせぬ国」(『万葉集』)などといわれたわが国の考え方とが大きく異なります。それが「負の感情」の表現や処理をめぐっても大きくことなる方式をとることになるとして、著者は「神も悪魔もすべてことばでものごとを表現し、駆け引き(ディール)し、決着させます。モーセやエリアなどの預言者も、イエス・キリストも、ムハンマドも、みな神のことばにかかわります。そのことばの強度やメッセージの内容に違いはあるとはいえ、ことばが絶対的なちからをもってせまってくる点ではおなじです。『以心伝心』とか『言外のふくみ』とか『言語道断』という非言語世界の表現のあいまいさはありません。すべてはことばで言いあらわされます。そのような神の言語原理主義ともいえる言語観が根底にあります」と述べています。

著者は、「キリスト教という宗教は、世界の諸宗教のなかで、つくづく、もっとも神秘的な宗教、奇蹟の宗教、奇蹟の信仰にもとづく宗教であるとおもいます」と述べます。この信仰を強くもてるがゆえに、イエス・キリストが十字架上で極悪人として処刑されて死をむかえたように、どのようなむごい極刑にもたえて殉教するこころとかまえが生まれたのだといいます。神の言葉、イエス・キリストを受け入れることによって、世界はまったくことなった星座として見えてきたのであり、これが「メタノイア」の力のあらわれの一端であるといいます。

キリスト教徒ではない著者から見ると、「メタノイア」のあらわれは、カトリックの「懺悔(告解、Confession)」という告白のかたちとして様式化されているように思うそうです。著者は、「父と子と聖霊の三位一体の神は、信徒の告白を聴きとり、神父をとおして『ゆるしの秘蹟』を示します。その『ゆるし(許し、赦し)』によって、告白をする信徒のこころに窓が開き、神の光明や希望が入ってきてしだいにこころが解放されていきます。カトリック協会では、この『ゆるしの秘蹟』を『悔い改めの秘蹟』や『悔悛の秘蹟』、『告白の秘蹟」とか「回心の秘蹟」などと呼んできました。いいかえると、これは「メタノイアの秘蹟」となるでしょう。そして、それらはすべてことばをとおしておこなわれます。ですから、ここでは「メタノイア(視点転換・回心・心直し)」は「言直し」として実践されることになります」と述べています。

さて、著者はキリスト教の「死者をみとる儀式」を紹介しており、これが非常に興味深かったです。まず、著者は、ジャック・ル・ゴッフの『煉獄の誕生』(渡辺香根夫ほか訳、法政大学出版局、1988年)という本を取り上げます。同書によると、煉獄のイメージが場所としてあらわれてきたのは12世紀以降のことだとか。とくに、フランスのブルゴーニュ地方にあるクリュニー修道院の役割は大きなものがあったそうです。そこで、煉獄は「火を噴く山」としてイメージされ、絵画などにもえがかれるようになります。煉獄は、この世からさほど遠くはないところにあり、罪をもつひとびとの霊魂が一定期間とどまり、そこで罰をうけることで、罪が浄められていくと考えられました。第5代目の修道院長であったオディロは、罪びとたちの霊魂が煉獄の火を噴く山で罰をうけ、浄められていくことを説き、修道士の祈祷を受けたり、貧者への施しや寄進によって解放されていくと説きました。

クリュニー修道院はそうした死者のための祈りの典礼により莫大な富を築いたといいます。そこでは、死者をみとる儀式も行われました。里村生英氏の『音楽経験を通したスピリチュアルケア―ミュージック・サナトロジーの検討を通して』(京都大学教育学研究科提出博士論文、2017年)によれば、11世紀クリュニー修道院の『慣習書』には、死にゆく修道士のみとりが修道院の全員がかかわる儀式としてすすめられています。そこでは、死にゆくひとをひとりにすることなく、注意ぶかく見まもり、臨終の合図とともに全員がかけつけて最後の瞬間にその場に居あわせ、全員で祈り、グレゴリオ聖歌を詠唱することにより、死にゆくひとをふくめ、その場にいるすべてのひとを癒し、結びつけたといいます。

4「神が追いかけてくるという逆説」では、ほとんどの人は自分が幸せを求めていると思っていますが、ユダヤ教の神学者のアブラハム・ヨシュア・ヘッシェル(1907〜72)によると、その逆で、「人間が幸せを追いかけているのではなく、幸せが人間を追いかけている」と述べていることが紹介されます。ヘッシェルは、『人間を探し求める神』(森泉弘次訳、教文館、1998年)の中で、「神が人間を追いかけている。これこそ聖書的信仰の神秘的逆説である」と述べています。著者は、「信仰や宗教は、ひとびとがしあわせに生きることを実現するいとなみといえますが、このしあわせの発信源は神になるので、ひとが神を探しもとめるのではなく、そのぎゃくに、神のほうが人間を愛して、聖なる使命を託すために人間を探しもとめるというわけです。ヘッシェルによると、このときひとがどれほど逃げようが隠れようが神はどこまでも追いかけてくるといいます。それほどまでに、神は人間を愛し、祝福したいのだとヘッシェルは考えるのです」と説明します。

ヘッシェルの言葉は、いわゆる「宗教的逆説」だと言えますが、有名な宗教的逆説として、3世紀のキリスト教神学者テルトゥリアヌスの言葉とされる「不合理ゆえにわれ信ず(Credo quia absurdum)」とか、12世紀の法然の『選択本願念仏集』の「極悪最下の人のために極善最上の法を説く」という悪正機説や、13世紀の親鸞のことばを記録した唯円の『歎異抄』の「善人なほもて往生をとぐ。いはんや悪人をや」などが逆説的表現として有名です。著者は、「こうした逆転満塁ホームランのようなメタノイアの思考は、クザーヌスの『反対の一致』という神の属性についての思考にもつうじるものだとおもいます。人類は『メタノイア』をさまざまな局面であみだし、苦しい現実をのりこえ、ブレークスルーしていく活路を見いだしたのです」と述べています。

この「宗教的逆説」は、20世紀の日本にも出現しました。一条真也の読書館『苦海浄土』で紹介した石牟礼道子の著書がそれです。著者は、「もっとも深刻な胎児性水俣病という病苦におかされた者こそが『いちばんの仏さま』に反転するという、慈悲と諦念にみちた逆説的な神仏の感覚が、素朴な水俣方言によって、ものがなしくもうつくしくかたられます。『煩悩即菩提』という中世仏教思想の逆理が切実なかがやきをはなちます。そこでは、すべてが本来ほとけであるという本覚思想とひとびとの苦しみを背負って生死の海をわたる代受苦思想とのかさなりがみられます。メチル水銀におかされた水俣の『苦海』こそが、この汚濁に満ちた現世のなかの『浄土』であり、神仏を顕現させる場所と機縁になるという逆説。石牟礼さんがつむぎだすのは、そのような『苦海浄土』の逆説的で残虐なまでのうつくしい福音です」と述べます。

平安時代から鎌倉時代にかけて広がった天台本覚思想では、「一仏成道観見法界、草木国土悉皆成仏」とか、「煩悩即菩提」と命題化されました。著者は、「もし仏さまの目で、真如(ありのままの真実)の世界を見ることができるならば、そこでは、人間・衆生のみならず、有情も非情も、草木も国土もみなすべて成仏するというのです。そこでは、『煩悩(母が捨てた胎児性水俣病の杢太郎少年)』にしかみえない苦悩や痛みがそのまま『菩提(爺やんがいう魂のふかい「いちばんの仏さま」)』に転換します。それは、合理的な論理帰結を超えた救済への逆説的福音といえます。こうして、石牟礼道子さんは、目に見える世界である『顕の世界』と、目に見えない『幽の世界』の両界をのぞき見し、往き来しながら、世界の光と影、凸と凹との反転と逆理を観音菩薩のような慈悲のまなこをもって見つめつづけます。闇と光、魔と仏、病と健康、煩悩と悟りという、この世界の二元対立をやわらかくねじりつなぐまなざしをもって透視するのです」と書いています。蛇足ながら、ここにきて著者の平仮名多用作戦は破綻した?(笑)

7「『ヨブ記』のはげまし」では、神話や歴史書や思想書を含む世界中の宗教テキストの中で、最も激烈に、かつ直接に、深く、鋭く、神との交信のさまを描き出しているのは『旧約聖書』であると指摘し、著者は「『詩篇』『コヘレト書(伝道の書)』『ヨブ記』、そして各『預言書』、モーセ五書、それらすべてが一なる神の激烈さと偉大さとともに、人間存在の小ささと痛みや苦悩のふかさと、それゆえに神をもとめつづけるこころの痛みとかなしさを、じつになまなましくえぐりだしているのです」と述べています。その最も代表的かつ典型的な一書が「ヨブ記」であり、ユング心理学の提唱者のカール・グスタフ・ユング(1875〜1961)も「ヨブ記」の記述にひかれた一人であったと紹介されます。

40歳前後の当時のユングは、フロイトと決別した時期でもあり、繰り返し大洪水や大寒波などの大破局が訪れてくる夢やヴィジョンを見ていました。第一次世界大戦に突入する前の精神的な危機のとき、ユングは、光と闇、善と悪、神と悪魔という相反する極性を内包する「反対の一致」の統合神「アプラクサス」に行きつきましたが、著者は「この自己の危機と世界の危機、つまり、第一次世界大戦にむかう時代状況の危機的雰囲気を敏感に察知していたユングは、このふたつの危機との格闘のなかから、悪や悪魔をもとりこんだ『四位一体』の神の象徴を見いだしたのです。それが、『アプラクサス』でした。そして、同じような精神的危機にみまわれていた作家のヘルマン・ヘッセ(1877〜1962)は、このふしぎな神のヴィジョンを匿名で書いた小説『デミアン』(1917年に執筆し、原著は1919年に発表)を書きあげることをとおして危機を脱したのです」と述べます。わたしは、著者に薦められて『デミアン』を読んだことがあります。

第3章「こころの浄化法について――仏教のワザ」では、著者は「宗教に関心をもち、いくらか研究めいたことをしてきたわたしから見ると、仏教ほどガチンコで『心直し』を説いた宗教、あるいは哲学はないと断言できます。仏教は世界の宗教史のなかで、もっともふかく、本質的に『心直し』を説いた宗教・哲学です。仏教は、わたしたちが問題にしている『こころ』とは、ほんとうにそのように『ある』こころなのかを、あらゆる角度から分析し、チェックし、考察しました。そして、わたしたちが、こころにたいしていだいている常識をメタノイアしたのです。それが、『諸行無常』『諸法無我』や『縁起・無自性・空』という仏教独自の存在概念や認識概念になります」と述べています。

仏教が日本に伝来したのは、『日本書紀』によると、第29代欽明天皇の治世の13年(西暦552年)ということになります。しかし、他の資料などを検討したという著者によれば、実際には第28代宣化天皇の治世の3年(西暦538年)であったといいます。欽明天皇も、宣化天皇も、第27代安閑天皇とともに、その前の第26代継体天皇の皇子たちで、兄弟どおしで皇位を継承していきました。この頃に、百済から仏教が伝来し、聖徳太子の父の第31代用明天皇やその妹の第33代推古天皇(ともに欽明天皇の皇子や皇女)の時代に徐々に定着していくことになります。

1「和の国づくりの原理」では、『日本書紀』の推古天皇の治世12年(604年)のくだりに、聖徳太子が憲法十七条を定めたことが記載されていることが指摘されます。憲法十七条の第一条は有名な「和を以て貴しとなし」です。そこでは、まっさきに、「和」の価値が強調されました。そこで、日本のことを「和国」というようになり、日本風のことを「和風」といい、日本の伝統的な服装を「和服」とか、日本食を「和食」とかというようになります。その原点がここにあります。著者は、「なによりも『和』を大切にしなければならない。『和』があれば争いはおこらない。人はみな群れたがって、『党』すなわちグループをつくりたがる。そして、その党利党略によって、たがいに争うことになる。そのような道理を見とおし、さとった者はとてもすくない。ようするに、国を乱す『不和』の原因は、この党利党略のもとになるエゴ(じぶんがいちばん大事だという考え)すなわち『我』であり、『慢』であり、「欲」である。その争いのもとになる『我慢』や『我欲』をおさえ、しずめるためには仏教が必要なのである」と述べています。

続いて、著者は「仏教こそが、精神的ささえとなり、指標となり、模範となる最高の教えであり、規範である。それを、日本という国の精神原理とする。そうすれば、この国はほんとうの『和国』として、平和で、安心で、幸福にみたされた国となる。――憲法第十七条の第二条で、そう宣言するのです。これは、すごいことですね。国の基本方針として、まず、和国づくり宣言をし、その方法論は、仏教を精神原理として採用するということを国内外に知らせるのですから。それも、当時の普遍思想である仏教を『四生の終帰』、また、『万国の極宗』とまでたたえて評価したのですから」と述べているのですが、これには少々、違和感をおぼえました。なぜなら、「和」とは仏教的コンセプトというより、儒教的コンセプトだからです。

『論語』の「学而篇」に、「有子が日わく、礼の用は和を貴しと為す。先王の道も斯れを美と為す。小大これに由るも行なわれざる所あり。和を知りて和すれども、礼を以ってこれを節せざれば、亦た行なわれず」とあります。「みんなが調和しているのがいちばん良いことだ。過去の偉い王様も、それを心がけて国を治めていた。しかし、ただ仲が良いだけでは、うまくいくとはかぎらない。ときには、たがいの関係にきちんとけじめをつける必要もある。そのうえでの調和だ」という意味ですが、この孔子の言葉こそ、聖徳太子の「和を以て貴しとなす」のルーツにもなった言葉なのです。わたしは著者と15年以上、WEBでの往復書簡を交わしていますが、いつも儒教に対する関心の薄さを感じていました。本書でも、キリスト教、仏教、道教、神道について語っていますが、儒教はスルーされています。中国において儒教と並ぶ宗教である道教が取り上げられているのですから、著者が「儒教嫌い」と見られても仕方ないかもしれませんが、「和」が儒教的コンセプトであり、聖徳太子に先立って孔子がいたことだけは申し上げておきたいと思います。

一条真也の読書館『世直しの思想』で紹介した本を、わたしは著者の最高傑作ではないかと思っているのですが、その中でわたしが最も興味深く読んだのは、第五章「世直しと教育と霊性的自覚」でした。第一節「韓国儒学の学びから」の冒頭を、著者は「ほとんどの人が儒教を倫理道徳だと理解している。ご多分にもれず、わたしもそのような1人であった。だが、最近、『儒学は道徳の学ではなく、美学である』という認識と意見を韓国で聞いて目を見開かされた。わたしは儒教についてずいぶん表面的で一般的な理解しかしていないのではないかとも反省させられた」と書きだしています。この著者の言葉は、人類史上で孔子を最も尊敬し、「礼」を求めて生きているわたしにとってこの上なく嬉しい言葉でした。「おおっ、鎌田先生、やっとわかってくれましたか!」と叫びたい気分でした。

著者が儒教に対する見方を改めたきっかけは、韓亨祚韓国学中央研究院教授の「儒学は道徳の学ではなく、美学である」という観点と主張でした。著者は「わたしは毎朝、石笛や横笛や法螺貝や雅楽の龍笛を奉奏するので、儒学が人倫修養の根幹に『礼楽之道』を置いていることに関心を持っていた。『礼記』『大学』には『修身斉家治国平天下』(自分の行いを正し、家庭を整え、国を治めれば、天下を泰平に導き統治することができるようになる、という儒教の根本思想)と書かれているが、ではその『修身』とはどのようにして可能かと言えば、同じ『礼記』の『楽記篇』にあるように、『楽は天地の和、礼は天地の序』であるから、天地万物の世界秩序を確かなものとするためには『楽』を奏して『天地の和』を実現しなければならない。この『楽』すなわち音楽の演奏が単なる楽器演奏に留まらない人間形成、人格修養の道であることを儒学・儒教は一貫して主張し実践し続けてきたのである。天地人の調和を調律する『礼楽』としての儒学の本質。そして韓国儒学の『養生法』。この道徳的修道と美的・芸術的修練との連携・連動に基づく『儒学は美学である』という主張こそ、未来倫理となり得る思想だと思ったのである」と述べています。

聖徳太子に話を戻しましょう。聖徳太子は、574年に用明天皇の皇子として生まれました。本名は「厩戸皇子」ですが、多くの異名を持ちます。推古天皇の即位とともに皇太子となり、摂政として政治を行い、622年に没しています。内外の学問に通じ、『三経義疏』を著わしたとされます。また、仏教興隆に尽力し、多くの寺院を建立しました。平安時代以降は仏教保護者としての太子自身が信仰の対象となり、親鸞などは「和国の教主」と呼びました。しかし、太子は単なる仏教保護者ではありません。その真価は、神道・儒教・仏教の三大宗教を平和的に編集し、「和」の国家構想を描いたことにあります。

日本人の宗教感覚には、神道も仏教も儒教も入り込んでいます。よく、「日本教」などとも呼ばれますが、それを一種のハイブリッド宗教として見るなら、その宗祖とはブッダでも孔子もなく、やはり聖徳太子の名をあげなければならないでしょう。聖徳太子は、まさに宗教における偉大な編集者でした。これは著者・鎌田氏オリジナルの表現ですが、「儒教によって社会制度の調停をはかり、仏教によって人心の内的不安を実現する。すなわち心の部分を仏教で、社会の部分を儒教で、そして自然と人間の循環調停を神道が担う……3つの宗教がそれぞれ平和分担するという『和』の宗教国家構想」を説いたのです。

この太子が行った宗教における編集作業は日本人の精神的伝統となり、鎌倉時代に起こった武士道、江戸時代の商人思想である石門心学、そして今日にいたるまで日本人の生活習慣に根づいている冠婚葬祭といったように、さまざまな形で開花していきました。その聖徳太子が行った最大の偉業は、推古天皇12年4月3日(ユリウス暦604年5月6日)に「十七条憲法」を発布したことでしょう。儒教精神に基づく冠位十二階を制定した翌年のことであり、この憲法十七条こそは太子の政治における基本原理を述べたものとなっています。普遍的人倫としての「和をもって貴しとなし」を説いた第一条以下、その多くは儒教思想に基づきますが、三宝(仏法僧)を敬うことを説く第二条などは仏教思想です。さらには法家思想などの影響も見られ、非常に融和的で特定のイデオロギーにとらわれるところがありません。これが日本最初の憲法でした。そして、ここで説かれた「和」の精神が日本人の「こころ」の基本となりました。

そして、憲法十七条の最後の十七条には、「それ事はひとり断むべからず。かならず衆とともに論うべし。小事はこれ軽し。かならずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮びては、もしは失あらんことを疑う。ゆえに衆と相弁うるときは、辞すなわち理を得ん」たります。「独断」はダメだ、大事なことはかならずみんなで議論をつくしなさいという意味です。聖徳太子は細心のこころづかいをして憲法十七条を制定したのです。著者は、「和」の実現のために、「いかり(忿・瞋・怒)」や「嫉妬」の抑制が説かれていることを指摘し、これは逆に、いかに怒りや嫉妬をおさえることが難しいかをよく表しているといいます。なにしろ、「憲法」にしるさねばならないほど、しばしばおこってくるということですから。そして、「いずれにしても、憲法十七条が示すように、仏教は、こころと社会の安定秩序形成の基軸となり、基盤とされていき、日本という国の精神のコンパス(羅針盤)となったのです」と述べるのでした。

2「こころの処方」では、かつて、「わかっちゃいるけど、やめられない」という植木等のヒット曲「スーダラ節」の一節があり、大変流行したことを紹介し、著者は「ほんとうに、そうなのです。わかっているけど、やめられないのが、性格・性癖・嗜好という、そのひとにふかく根づき、定着してしまった行動パターンであり、そのような行動をうみだしてしまう思考パターンや感受のパターンです。それをまずは瞑想的な認識によって、それとしてチェックし、うけとめます。それが今日風にいえばマインドフルネスになり、テーラワーダ(上座部)仏教ではヴィパサナ瞑想になり、大乗仏教(とくに天台宗)では止観になります。ようするに、それをそれとしてみつめ、うけとめる、ということです」と述べています。自分のこころを支配し、衝き動かしてしまうこころをどのようにして変えることができるのか。仏教はそのこころのシフトの仕方を教え、実修させるために、精緻なこころの哲学を生み出した、と著者は言います。ダライ・ラマ14世(1935〜)は、仏教を、「宗教としての仏教」「哲学としての仏教」「科学としての仏教」の三種に分け、科学としての仏教を認知心理学や神経科学ともつながる「感情の科学」と見ました。

3「『ありのまま』の探求」では、このような視点のさきがけはニーチェであることが指摘されます。フリードリッヒ・ニーチェ(1844〜1900)は、こころに生起する負の感情を「ルサンチマン(怨恨感情)」ととらえ、現代の哲学や宗教は「ルサンチマン」の解放をこそめざさなければならないと主張しました。そのニーチェからすると、キリスト教はルサンチマンの宗教になり、徹底的な批判の対象となります。一方、ルサンチマンからの解放、あるいは負の感情の浄化法としての仏教をニーチェは評価します。たとえば、『この人を見よ』(原著1888年)のなかで、ニーチェは仏教のことを「精神の衛生学(Hygiene)」と呼びました。そして、ブッダを「あの深い生理学者」と称えています。著者は、「これは、仏教を『感情の科学』としてとらえるダライ・ラマ14世と共通の視点だといえます」と述べています。

ブッダの悟りと説法から始まる仏教(仏法)は、人類史上で最も精緻なこころの理論と卓抜した効果のある実践法(プラクシス)を示しているとして、著者は以下のように述べています。

「仏教の基本的な考え方は、なにごとも実体視しないということです。ですから、『無常・無我・無記』とか、『無心』とか、『無』という否定性をあらわすことばが多用されます。固定したものの見方や実体視を極力排して、とらわれのない、ありのままのすがたを『正見』(八正道の第一道)しようとします。しかし、初期仏教から大乗仏教へと展開していくなかで、『大乗起信論』や、それにもとづいて上書きされていった仏教思想書では、こころを『妄心(心生滅)』と『真心(心真如)』ないし『本心』に分けることになります。そして、その『本心』が『仏性』や『如来蔵』や『本覚』と連鎖していくことになります。つまり、『無常』とか『無我』とか『無記』とか『無自性』とかの否定性を重視した初期の仏教の考え方から転じて、より実体的な、『真我(アートマン)』的な肯定性を重視した心の哲学へと移行していくのです」

4「心のこころ・観の目」では、剣聖・宮本武蔵が取り上げられます。武蔵は、自身の著作である『兵法三十五箇条』の中で、「意のこころ」と「心のこころ」という、ふたつの「こころ」のちがいを指摘しています。そして、具体的に、「意のこころかろく、心のこころおもく」と注意をうながしています。つまり、「意のこころ」とは表層的なゆれうごく自意識、そして「心のこころ」とは奥そこにどーんと陣取っている深層的な無意識。そのように著者は読み解きます。そして、「たたかうときには、この表層的な意識をかるくして注意をはらい、深層的な意識をふかく不動のものとしながら、でーんとしずまっていることが肝要であると指南しているのだとおもいます」と述べています。

武蔵は、ふたつのこころを区別しつつ、「二天一流」の二刀流の小太刀と大太刀のようにうまく相乗的かつ相補的に使いわけ、使いきりました。著者は、「小さな刀の小太刀は、すぐさま振れて反応できる「意のこころ」の象徴物です。それにたいして、おもいきりふりおろさなければ切れない大きな刀の大太刀は、じっと奥のほうにひかえていて最後の最後で勝負する『心のこころ』の象徴物です。小太刀は天にある月、大太刀は天にある太陽。太陽はすがたかたちは変わりませんが、月は日々すがたかたちを変えていきます。そのような変化してやまぬ月という小太刀を左手にもって、相手をけん制しつつ、じぶんの調子をたしかめ、右手にはかたちを変えることのない太陽のごとき大太刀をもって、相手のまえにたちはだかるとき、さぞかし相手は、その自在で奥ふかい兵法におそれおののいたことでしょう」と述べています。現在、一条真也の読書館『鬼滅の刃』で紹介した物語が社会現象と呼べるブームを起こしていますが、呼吸と型による剣法に注目が集まっています。鬼滅ファンも、武蔵の二刀流には魅了されるのではないでしょうか。

5「草木国土悉皆成仏」では、「一仏成道観見法界、草木国土悉皆成仏」の思想は、回峰行などによる行の裏付けなしには促進されることはなかったとして、著者は「じっさい、比叡山の山中をあるき、うつくしい光かがやく琵琶湖の水面やさまざまに色を変えていく山並みや植物の生育を日々見ていると、それらがそのままほとけと浄土の光景に見えてくるのもよくわかります。命あるものはそのままでうつくしく、完成されている。つけくわえるなにもない。そのままでほとけであるというのが、山岳修行者の実感であったでしょう。のちに体系化されていく天台系や真言系の修験道も、このような本覚思想を内包した即身成仏思想をもっています」とのべます。また、修験道とは、この身をもって天地自然のなかに分け入り、その気やエネルギーにひたされ、いぶかされて、天然自然のちからと叡智を五感・六感すべてで感受し、それを有情無情の存在世界に調和的につなぎ循環させていく知恵とワザの体系であり修道であるとのこと。その知恵とワザは、「生態智」の獲得であり、体現だといいます。

6「ひらく・となえる・うたう」では、仏教は本来は「すわる」こと、そして、瞑想すること、その瞑想(八正道の正定)をとおして真理(法)とさとり、知恵を体現すること、すなわち「成仏」することをめざすと指摘し、著者は、「その仏教が、アートマンやブラフマンというような、真我(本来的自己)や宇宙存在という永遠の実在のイメージ(心象)やシンボル(象徴)を大胆に借りてきて、ヒンドゥー教やバラモン教的な装飾をちりばめながら、仏教思想のあたらしいモードを発信していくときに、もうひとつのインド的な要素、『となえる』ことや『うたう』ことも、ひとびとにうけいれられやすく、うったえかけやすいかたちで、うまくとりいれられることになりました。それが、真言や曼荼羅や印の活用になっていきます」と述べます。

また、「すわる仏教」は、ブッダの教説を「となえる仏教」を経て、「うたう仏教」に変容していき、そしてそれが、空海によって、これまた大胆に日本に導入され、定着していくことになると指摘します。そこにおける仏教本来の負の感情処理法、こころの浄化法としての「心直し」の方法が、真言密教などの神秘的な「言直し」に接続・変容していくことになり、よりいっそう多様で、土着の思想要素と習合しやすい自在なかたちをとっていくようになったとして、著者は「そのような真言密教の民俗宗教化の過程で、四国遍路や御詠歌などの巡礼歌唱文化もうまれてきたのです。そしてそれは、まちがいなく、日本仏教の『負の感情』とのつき合い方として、ひとびとのこころと生活のなかにはいりこんでいきました」と述べるのでした。

第4章「自然の根っこへ――老荘思想と道教の心直し」では、中国には、大きく、鬼道(シャーマニズム、民間信仰)、儒学・儒教、老荘思想・道教という大きな宗教文化や哲学思想の伝統があることが紹介され、中でも、儒教と道教は、中国宗教哲学の二大潮流として今日まで命脈を保ち、多大な影響を及ぼしているとして、著者は「儒教と道教と仏教のちがいをひと言でいいあらわすとしたら、つぎのようになります。儒教は聖人君子となることを理想とする『治国』の道、道教は仙人や真人となることをめざす『治身』の道、仏教は覚者(ブッダ)となることをめざす『治心』の道」であると指摘します。そして、1「空海の『卒業論文』」では、空海の『三教指帰』を取り上げながら、儒教と道教と仏教という「三教」の違いを見ていきます。『三教指帰』は三部構成で、一種の戯曲のような思想ドラマの体裁を取っています。巻の上が儒教を論じた「亀毛先生論」、巻の中が道教を論じた「虚亡隠士論」、巻の下が仏教を論じた「仮名乞児論」です。

『三教指帰』において、空海は当時の宮廷の最高の漢学者を説得して、儒教、道教という中国思想の要点をとてつもない装飾的な美文で要約し、そのうえで、最後にとどめの一発として仏道修行の尊さとすばらしさを説きました。著者は、「そのような思想ドラマを演出して見せることで、この稀代の知的不良少年だった若き空海は、おのが道をむりやり突き進もうとしたのだとわたしは考えます」として、さらに「鴨長明(1155〜1216)の『方丈記』もこころにひびく名文ですが、それは、出家して隠遁者となった、歌人としても有名であった鴨長明が57歳のときに書いたものです。それにたいして『三教指帰』は、なんといっても、24歳の若者が書きました。その年齢差を考えると、空海のすごさが改めてうきぼりになります。こうして、儒教・道教を遍歴・包含し、そのうえで、仏教の優位を明確にあきらかにしていく仮名乞児は、最後に『十韻の詩』をつくって、一同全員にうたわせたのです。大事なことは、それをうたったということです」と述べます。

4「気功による『いき』直し」では、気功には、①導引、②吐納、③存思、の3つの要素があり、身体・呼吸・意念とも、調身・調息・調心とも言い換えることができると指摘します。それは、①導引―身体―調身②吐納―呼吸―調息③存思―意念―調心という3つの系をつなぎ、調和させることが「気功」という身心変容技法の目標であり、「身直し」の修練ということになるといいます。著者は、「なかでも、吐納―呼吸―調息は、かなめをなすところです。なぜなら、すべての身心変容技法は、呼吸のしかたがトリガー、身心変容の引き金となるからです」と言います。呼吸といえば、『鬼滅の刃』では、「全集中の呼吸」をはじめ、さまざまな呼吸が描かれ、子どもたちの人気を集めています。

呼吸について、著者は以下のように述べます。

「たとえば、緊張しているときの呼吸はあらくて、はやくなるでしょう。そのとき、からだはかたくなり、緊張し、とても防衛的になっています。そのはんたいに、リラックスしているときの呼吸はゆるやかで、ふかいのです。そのとき、からだはやわらかく、受容的になっています。そこで、意図的に、呼吸のしかたによってからだとこころの状態を変化させ、コントロールできることをまなびます。これが、座禅であったり、気功であったりするわけです。なかでも、峨眉丹道医薬養生学派の気功は、12世紀の南宋末の道士で僧侶でもあった白雲禅師にはじまる『峨眉臨済宗』の身心変容技法として発展してきたものです。ここには、座禅的な呼吸瞑想と、道教的な導引の両方が統合されています」

著者は、東日本大震災や熊本大震災が起こったとき、「こんなときにこそ、気功を役立てないで、いつ気功を役立てるの?」というようなことを言って、峨眉養生文化研修院の理事で気功指導者をしている人に、被災地に入って、少しでも体を楽にしてもらう「かんたん気功法」を教えにいってもらったことがあるそうで、「震災や津波など、自然災害がおこってきたとき、わたしたちは喪失の大きさにいつまでもショックをうけて立ち直れないことがままあります。そんなこころが折れてしまったようなときは、からだのほうからアプローチしてやわらかくしてみることが必要だとわたしはしんそこおもっています。『心直し』をするためには、『体直し』が有効である。これが、わたしが身心変容技法の研究をとおして得た結論であり、現実的な見方です」と述べます。

5「忘れること」では、『荘子』を取り上げ、その思想と身心変容技法の中で、「忘れる」ということはネガティブなことではなく、その反対に、とても重要な心直しになっていくとして、「忘れることはそれほど容易なことではない。それにもじつはある種の技法が必要である。荘子はそれを、たとえば『坐忘』すなわち忘却という概念によって表現します」と述べます。また、儒教嫌いの著者は、「『荘子』はじつにおもしろいですね。儒教の教祖を手だまにとって、茶化しながら、道学の玄義を明白にしたのですから。『仁義』も『礼学』もともに儒学・儒教の最重要のおしえと実践です。しかし、それらをうち忘れて、『坐忘』してはじめて賢者になったというのですから。『自分の身体や手足の存在を忘れ去り、目や耳のはたらきをなくし、形のある肉体を離れ、心の知をすて去』る。それが『大通』である、『大道』に参入することだというのです」とも述べるのでした。

第5章「うたと日本的ケア――神道・和歌・俳諧」の1「イザナミの『辱』とグリーフケア」の冒頭を、著者は「神道の心直しを考えていくとき、まっさきにおもいうかぶのが、イザナミノミコト(伊邪那美命)の悲しみです。その悲しみがその子のスサノヲノミコト(須佐之男命)にうけつがれ、うた(短歌)の発生につづいていきます。『古事記』は、そのような悲しみの系譜をつたえるグリーフ(悲嘆)ケアや鎮魂の物語だとわたしは考えています」と書きだします。著者によれば、『古事記』には女あるいは母の哀切の語りがありますが、女あるいは母とは、イザナミ、コノハナノサクヤビメ(木花咲耶比売)、トヨタマビメ(豊玉毘売)です。その中で、特に最初に語られるイザナミの嘆きと哀切が、『古事記』を貫く通奏底音となって鳴り響きます。『日本書紀』には、そういう悲しみの影も、グリーフケアの意図をもつ鎮魂譜の響きはまったくなく、『古事記』のみが、「負の感情」とのつき合い方をテーマにしている古代の書です。そこでイザナミの悲しみは、ドラマティックでスペクタクルな陰影をもって描かれるのでした。

アメリカの文化人類学者のルース・ベネディクト(1887〜1948)は、『菊と刀』の中で、日本文化の型を、西洋の「罪の文化」と対置して「恥の文化」と規定しました。著者は、「『古事記』までさかのぼっていえば、ベネディクトの主張は一定の説得力をもっているといえます。なぜなら、このイザナミの『辱』の自覚が、そのあとの奇想天外な展開をつぎつぎとうみだしていく原動力ともなっているからです。もし、ここに『辱』ではなく、『愛』の完成成就と和合があったならば、『古事記』はまったくちがう世界とコスモロジーを表現することになったでしょう。そしてそのとき、『古事記』は鎮魂譜やグリーフケアの書ではなく、インド最古の古典である『リグ・ヴェーダ』のような、神聖なる神々の讃歌集になったことでしょう」と述べています。

しかし、実際は、「辱」から、鎮魂やグリーフケアの必要が生まれてくることになりました。そしてその必要が『古事記』を生み出しましたのです。その意味では、この「辱」というイザナミの「負の感情」の生起は、日本文化にとって決定的に重要な意味を持っています。イザナミの「辱」は負の感情として消えることなく、累積したまま、「恥の文化」にまでつながっていると言えるからです。一条真也の読書館『古事記ワンダーランド』で紹介した本に詳しく書かれていますが、『古事記』の物語は、このイザナミとスサノヲの悲しみが原動力になって、次々と出来事と物語を生み出しています。この非合理的に見えるほど母を強く思慕していることが、負の物語世界の構造を作っていて、それが『古事記』における祭りやうたの発生という一大事につながり、鎮魂譜とグリーフケアの完成につながっていくことには、はかりしれないほどの意味と象徴性があるとおもいます。

『古事記』のハイライト・シーンの1つが「岩戸開き」です。天の岩屋戸に隠れていた太陽神アマテラスが岩屋戸を開く場面です。アメノウズメのストリップ・ダンスによって、神々の大きな笑いが起こり、洞窟の中に閉じ籠っていた孤独なアマテラスは「わたしがいないのに、どうしてみんなはこんなに楽しそうに笑っているのか?」と疑問に思い、ついに岩屋戸を開くのでした。『古事記』は、その神々の「笑い」を「咲ひ」と表記しています。そして、この点に注目した著者は、『古事記ワンダーランド』に「神々の『笑い』とは、花が咲くような『咲ひ』であったのだ。それこそが〈生命の春=張る=膨る〉をもたらすムスビの力そのものである。この祭りを『むすび』の力の発言・発動と言わずして、何と言おうか」と書いたのでした。

ちなみに、わが社の社名は「サンレー」といいます。これには、「SUN−RAY(太陽の光)」そして「産霊(むすび)」の意味がともにあります。わが社は葬儀後の遺族の方々の悲しみを軽くするグリーフケアのサポートに力を注いでいますが、それは必然であると思っています。なぜなら、グリーフケアとは、闇に光を射すことです。洞窟に閉じ籠っている人を明るい世界へ戻すことです。そして、それが「むすび」につながるのです。わたしは、「SUN−RAY(太陽の光)」と「産霊(むすび)」がグリーフケアを介することによってつながることを確信しています。ちなみに、わが社の社歌は神道ソングライターでもある著者に作詞・作曲していただいています。毎朝、朝礼の前に流しています。

4「祭りという生存戦略」では、宗教という現象を、「聖なるものとの関係にもとづくトランス(超越)技術の知恵と体系」とひとまず定義してみると、宗教がさまざまなかたちでの「トランス(超越)」の動きや働きを通して、こころやたましいの深みにおりたって、生と死を支える根源的な力を引き出す身心変容技法をもっていることが見えてくるとして、著者は「そうした身心変容技法は、当然のように、自己の内部にわだかまってくる負の感情を浄化したり、昇華したり、開放したり、再意味づけ化したりして、さらなる生存のふかみを掘りおこしつつ、進んでいきます。そこには、大きく分けると、物語(ナラティブ・神話伝承)や儀礼パフォーマンスと、内観(自己を見つめる、インサイト、瞑想、観想)のふたつの道がひらけています。その道は、わが国では、前者をおもに神道がにない、後者を仏教がにないました。そして、前者では、シャーマニズムのトランス的な神懸かりや祭りやうたが、後者では、瞑想的で自己放下的な止観や禅がふかめられました」と述べます。

拙著『「鬼滅の刃」に学ぶ』(現代書林)で、わたしはコロナ禍の中で2020年に日本の夏祭りがことごとく中止になったことについて、「夏祭りは先祖供養であると同時に、疫病退散の祈りでした。それが中止になったことにより、日本人の無意識が自力ではいかんともしがたい存在である病の克服を願い、疫病すなわち鬼を討ち滅ぼす物語であり、さまざまな喪失を癒す物語でもある『鬼滅の刃』に向かった側面があるのではないか。それは、幕末の『ええじゃないか』にも似た、民衆の無意識の中のエネルギーが大爆発した現象だったのではないか。わたしは、そう考えます。『鬼滅の刃』現象とは、コロナ禍の中の『祭り』であり、『祈り』だったのです。なぜ、コロナ禍の中で『鬼滅の刃』が大ヒットしたのか? その問いの最大の答がここにあります」と書きました。同書を読まれた鎌田東二氏は「面白い」と言って下さいました。とても嬉しく感じました。

『鬼滅の刃』といえば、主人公・竈門炭治郎は彼の家に伝わる「ヒノカミ神楽」を舞いますが、ヒノカミとはもちろん「日の神」のことです。著者は、「日の神がいなくなると、ここぞとばかりに、世界にあらゆる災いがつぎつぎにおこってきて、パニック状態におちいります。なにもうまれることのない、非生産的な世界。それは、『むすひ』のちからと働きも死にたえて生命力の枯渇した死の世界、『常闇』の世界です。そこには、未来も希望もなく、いのちのあらわれもてりかがやきもありません。これでは、世界はいのちの根源をなす高天原から崩壊していくことになります」と述べています。また、著者によれば、神道における身心変容のワザとして、禊祓と祭りをあげることができるといいます。

著者とわたしが15年以上も交わしている「ムーンサルトレター」の第190信で、著者は拙著『「鬼滅の刃」に学ぶ』について、わたしの儀礼論的解釈がその核心にあることに納得・共感できるとして、「『コロナ禍の中の祈りと祭り』としての『鬼滅の刃』。それはどこか、スサノヲ的でもありますね。スサノヲノミコトは八岐大蛇を退治して、妹ならぬ『妹の力』(柳田國男)を持つクシナダヒメと結婚しますが、そこで、二つの神秘が発現します。一つは、八岐大蛇の尾っぽから『天の叢雲の剣=草薙の剣』が発見されたこと。もう一つは、スサノヲが『我が心、清々し』と言って、『八雲立つ 出雲八重垣 妻籠めに 八重垣作る その八重垣を』という日本で最初の和歌(短歌)を歌ったことです。二つの神秘とは、神剣と和歌の顕在化ということです。この神剣は同時に和歌であり、和歌は同時に神剣であります。神剣は、切ることもできるが、つなぐこともできる。本当の神剣は殺す剣ではなく、祈りの剣、蘇らせる剣です。『鬼滅の刃』とは、鬼を斬るばかりでなく、鬼である妹の心を蘇らせる剣ではないでしょうか?」と書かれており、わたしはあのあまりの的確さに仰天しました。

さらに著者は、「まったく『鬼滅の刃』を漫画もテレビもアニメーション映画も、一切見ておらず、あてずっぽうで言っているだけなので、適切であるかどうか、わかりません。しかし、論理的に考えると、そのようになると思うのです。スサノヲの発見した『天の叢雲の剣=草薙の剣』はヤマタノオロチという一種の「大鬼」を斬ることができる剣ですが、しかし、同時にそれを変容し、生き返らせる剣でもあります。その生き返らせる方法=道が『和歌・短歌』なのです。和歌は人の心を和らげ繋げます。特に恋の歌がそうです。しかし、それは人と人を、男と女を結ぶだけではありません。神と人、人と自然、いのちあるものをむすぶ声の神聖エネルギーなのです。和歌とは剣の変容した姿であり、剣とは和歌の変容した姿です。そのような、中世の『和歌即陀羅尼説』ならぬ『剣即和歌説』をわたしは提唱しています」と述べ、ますますわたしは仰天しました。あてずっぽうで、どうして当たるの?

6「うたによる負の感情処理」では、そのスサノヲについて、著者は母を恋い慕って泣きさけんでいた荒ぶる声は、喜びにみちたちからづよい声となってほとばしります。破壊的な声が、調和にみちた愛の言霊に転化したのです。「穢れ」のなかにいたスサノヲは、この大蛇退治と詠歌という「浄め」をへて、その「むすひ」と「修理固成」を完成させたのです。こうして、手のつけられない粗暴な子どもであったスサノヲに、手のつけようのない凶暴な八俣大蛇を退治することによって、ちからとこころを制御するワザをもたらすことになりました。すなわち、剣と和歌のワザを身につけ、イニシエーションを達成し、最高の英雄神となったのです。これによって、八俣大蛇の破壊力にも比せられる母イザナギの怒りと悲しみを制御し、鎮撫することができたのです」として、「神話というものは、ほんとうにおもしろく、かつ意味ふかく、深遠です。そして、ここに、日本人の負の感情処理の原型的パターンが示されていると、わたしは考えています。それは、うたをうたうという方法であり、道でした。『心直し』は『うた(による)直し』とともにある、という提案です」と述べます。

6「正負の感情をうけとめるうた」では、「五七五七七」の音数律にせよ、五七調や七五調にしても、わたしたちのこころのおもいやわだかまりに、ある定式をあたえる形式的ちからを持っていることが指摘されます。わたしはいつも不安定な「こころ」を安定させる「ちから」を「かたち」は持っていると言うのですが、和歌や俳句はまさに「かたち」の文芸です。儀式的文芸と呼んでもいいでしょう。著者は、「いかにすばらしい五言絶句や七言律詩をよんでも、理性的にその世界やあじわいを感受し、想像することはできても、身心の波動そのものとしてそのしらべを感受しきることはできません。負の感情も正の感情も、ともに、和歌のリズムやのちの俳句の音数のリズムのなかにこめられるときに、ひとつのおさまりを感じることができるのです。それは、辞世の句によくあらわれてきます」として、幕末の勤王の志士たちに決定的な影響をあたえた思想家・吉田松陰(1830〜59)が弟子にあてた「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」と、両親にあてた「親思ふ 心にまさる 親心 けふのおとづれ 何ときくらん」を取り上げています。

7「『古今和歌集』仮名序のうたの哲学」では、平仮名であらわされた最初の公的な著作である『古今和歌集』には、仮名序と真名序というふたつの序文が記されており、仮名序を紀貫之(866頃〜945)、真名序を紀淑望(生年不詳〜919)が書いたことが紹介され、著者は「うた、すなわち和歌は、こころの表現です。なにかにつけて『心に思ふ事』を『言ひだせる』ものです。そのうたは、『青人草』とよばれる人間だけでなく、『草木』も『磐根』も、花鳥風月もすべて、森羅万象がうたいます。そのうえ、和歌は、ちからをもいれずして、天地万物をうごかすことができます。また、目に見えない鬼神のこころにも『あはれ』とおもわせる感動をひきおこすことができます。さらには、男女のあいだをひきよせて、やわらげ、むすびつけます。また、勇敢な荒々しい戦士のこころもなぐさめ、しずめます。これほどの効力のあるくすりがほかにあるでしょうか? 万能薬の『くすしきくすり』、それが和歌だというのが、紀貫之のうたの哲学です」と述べます。

著者はまた、「和歌(やまとうた)とは、繊細微妙なこころの『あはれ』を感受し、表出し、浄化するこころの浄化のワザと道でした。それをさらにみじかく、しかも、宇宙大にまでひろげたのが、松尾芭蕉をはじめとする俳諧師たち、日本語の魔術師たちでした」とも述べていますが、至言ですね。著者は、万葉歌人では山部赤人、『古今和歌集』では小野小町が好きで、『新古今和歌集』では西行法師と式子内親王に惹かれ、俳諧者としては松尾芭蕉を尊敬するそうです。著者は、「俳諧」とは「人に非ず=俳」「皆物言う=諧」、天地人響応のワザであり、文芸だと見ています。そこには、「草木」も「言語」と見てとった、『古事記』や『日本書紀』や『延喜式祝詞』いらいの、あるいはそれいぜんのアニミスティックな言霊自然感覚があるというのです。その点、短歌がより人間的な側面をもつとするならば、俳諧はより大自然的な物の声をひろっていると対比できます。その点で、『古事記』以前の、短歌が生まれる以前の歌の世界を、もういっかい定式化し直した言語定型様式を「俳諧」だととらえているのです。

わたしは短歌を好みますが、儒教の徒であることも含めて「人間」派、著者は俳諧を好み、道教にシンパシーを感じる点で「自然」派なのかもしれませんね。人間派と自然派が15年以上も文通を続けているというのが、よく考えれば面白いと思います。著者は、「短歌は三十一文字(音)。俳句は十七文字(音)。ただでさえ短い詩である短歌を、さらにその半分ちかくにまでちぢめたのです。それも、短歌に定式化されるいぜんのくらげなす古列島の言語観に立脚しつつ、その基層をなすアニミズム的な自然感覚・世界感覚・生命感覚をよみがえらせて様式化した。そう見ていくと、芭蕉の偉大さと俳諧文学のおもしろさが際立ち、それによって、どれほどくらげなす島の負の感情が浄化されてきたか、はなりしれないものがあるとおもうのです」と述べるのでした。

第6章「乱世と『負の感情』――伝統芸能のケア」では、著者は「祭りとうたいがいに、日本の伝統文化というとき、わたしがすぐにおもいうかべるのは、神楽と能とお茶です。この三つは日本文化を代表する芸能や芸道だとおもいます」として、「おそらく、能ほど日本文化の総体をコンパクトに統合し、表現している芸能はないでしょう。まず、ここには、神道があります。仏教もあります。和歌もあります。声明もあります。舞踊や神楽もあります。日本文化の粋をきわめながらも、きわめて総合的、包摂的です。しかも、簡素にして抽象的、かつ象徴的で、世界に類例のない独創的な世界を表現しえているとおもうのです」と述べています。

1「清澄と澱みの同居」では、著者は毎朝、比叡山に向かって、石笛12個、龍笛や能管をふくめて横笛6本、縦笛3本、法螺貝4個、土笛3個、太鼓1個、神楽鈴1振り、チンシャ―(チベットの鈴)1振り、ハーモニカ1個、とおよそ30種類くらいの古民族楽器を奉奏していることを明かします。驚く他はありませんが、それゆえに神楽や能やさまざまな民俗芸能の音楽のことはあるていど体で感知できるそうです。著者によれば、石笛は、自然界と人間の心魂と霊的世界を串刺しにし、接続する音響的媒介です。この石笛の響き自体が、日本人の負の感情の表現と浄化の両方をあらわしているように思うそうです。三島由紀夫が『英霊の聲』で指摘しているように、それは「清澄」(正・浄)と「澱み」(負・忌避)の両方を極端なまでに持っているというのです。

2「能の主題は負の感情」では、世阿弥が『風姿花伝』第四神儀云のところで、能=申楽がアメノウズメの天の岩屋戸のまえでの神懸りと神楽に起源をもっているとし、また、釈迦説法中に、1万人の外道(仏教を信じないひとびと)を楽しませる方便として始まったとも説いたことが紹介されます。なので、能には神道と仏教の両方がしっかりと入り込んでいるといいます。そもそも、ワキ(シテの相手役)として登場してくる回国行者の「諸国一見の僧」は仏教者ですが、シテ(一曲の主役)としてあらわれる不審で不思議な土地の者は、じつは、つよい痛みやうらみや悲しみを抱いた神や死者の霊などの化身だといいます。

著者は、申楽にも言及します。申楽は、アメノウズメの「神楽」と「神憑り」に端を発するとされます。つまり、『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』や『先代旧事本紀』などに記された天岩屋戸神事のさいのアメノウズメの踊りから始まるというのですが、著者は「世界が暗黒につつまれたとき、ふたたび生命力を賦活させ、復活させるこころみとして、神楽の末裔として能は演じられたということです。能が独自なのは、このとき、負の感情の吐露を主題として、それを怨霊や幽霊をとおしてかたらせ、諸国一見の僧の傾聴とご祈祷とによって、鎮魂供養され、まよわず成仏していく過程が演じられることです。『古事記』がグリーフケアやスピリチュアルケアの物語だとすれば、能もまたおなじように、いやもっと自覚的かつ主題的に、グリーフケアないしスピリチュアルケアの物語的表現となっているといえるでしょう」と述べます。

さらに、重要な点は、世阿弥が申楽を「寿福増長(延長)」の「天下の御祈祷」の「芸能」であるとくりかえし強調しているところであるとして、著者は「この『寿福増長』を実現するために、前提としてなにが必要であるかというと、『魔縁』をとりのぞくことだといいます。『魔縁を退けて、福祐を招く、申楽舞を奏すれば、国穏かに、民静かに、寿命長遠なり』と『第四神儀云』にあります。それは、いいかえると、『招福除災』のことですが、災いをとりのぞく『除災』には、『魔縁』の解除がふくまれているのです」と述べます。それでは、その「除災」や「魔縁」の解除はどのようにしてできるのか。ここに、神道や仏教(特に密教)の儀礼が大きく関わってくるのです。

著者は「禊や祓や祈祷や調伏がそれにかかわります。たとえば、初詣の習慣を見れば明白ですが、日本人の神社や寺院への参拝のほとんどが『寿福増長』とか『開運』などの現世利益を期待してのものです。神社やお寺で『家内安全』や『身体健固(健康)』などのご祈祷をしてもらい、お札を受けて自宅の神棚などにそれをおいたり、はったりして、守護してもらう。そのような習慣が生活のなかにとけこんで、年中行事化しているのが実態です」と述べ、さらには「世阿弥は煩悩や怨念のうずまくこの世界に立ちおこってくるさまざまな『魔縁』をうちはらい、『福祐』をまねきよせて、ひとびとを『寿福増長・諸人快楽』にみちびく『天下の御祈祷』としての歌舞が能であると規定したのです」と述べています。

4「悲しみを可視化する―『平家物語』と能」では、世阿弥が大成したといわれる複式夢幻能には、「天下の御祈祷」としての祈祷形式が、僧と霊との傾聴と成仏祈願として組み込まれたことが指摘されます。「諸国一見の僧」という回国行脚する修験者や祈祷師がワキとして登場し、回国の場所を示します。次に、その土地にゆかりのあるちょっと特異であやしげな前シテの人物があらわれ、なにか因縁めいたことを告げます。そこで、不審におもった僧がその人物の素性を問いかけると、じつは、その人物は痛みや悲しみや怨恨をもった霊(後シテ)の化身であることがわかってきます。著者は、「そこで、僧は、こころをこらして、ご祈祷の一夜をすごすのです。つまり、怨念をもつ霊をよびだして、その悲しみの声をしかとききとり、ご祈祷によって成仏させるという心的・霊的変容の過程が表現されるのです。そのさまは、まさに鎮魂供養の儀式とも神秘詩劇ともいえます」と述べています。

鎮魂供養の儀式であり、神秘詩劇でもある能では、「神々や霊たちのうらみつらみの声を傾聴する僧と、その僧がもつ仏教のご祈祷力が霊験あらたかなかたちでくみこまれています。そのような神仏協働、神仏習合する鎮魂供養の独自の演劇形式が能楽(申楽)として様式化され、日本文化の精髄を世界に発信しつづけています」と、著者は述べます。こうして、世阿弥をはじめとする能作者たちは、『平家物語』におおくの材を取りながら、そのひとつひとつの「景」をぞんぶんに幽玄かつ哀切な歌舞に仕立てていきます。それにあわせて、囃子方もきりきりと心魂にきりこみ、もみこむように悲嘆の情調をもりあげていきます。著者は、「このようにして、能は悲哀の構造を可視化したのです。一つの演劇的様式のなかに『見える化』する。それによって、メタレベルでのスキャニングができるようになり、このような執著の可視化によって、そこからの離脱をセッティングできる。能が鎮魂供養やケアの芸能と考えられてきたゆえんです」と述べています。まことにわかりやすい、的確な説明であると思います。

著者によれば、時代は、歴史を可視化し、見える化する装置を求めたのであり、それが『平家物語』の創出となっていったといいます。つまり、「死」が「史」を呼び出し、「史」が「詩」を生み出したというのです。著者は、「民族の叙事詩としての『平家物語』は、そのようにして誕生したとわたしは考えています。つまり、『詩』なくして、わたしたちの悲しみの心魂はしずめられないのです。なぐさめられないのです。おさまりきらないのです。生きるために、ひとは物語を必要とするのです。それは根源的な物語としての『神話』のようなものです。そのような神話的物語を支えにすることで、はじめて、時代の激変にたえぬくことができたのです。『愚管抄』も『平家物語』も、そのような、かたれば血のでる『死―史―詩』の連環を内包する物語の創出であったとおもいます」と述べます。この著者の「死―史―詩」論はまことに圧巻です。

7「戦乱とお茶」では、千利休が取り上げられます。利休の芸術について、著者は「たしかに、秀吉にたいする対比的批評はあったでしょう。しかし、戦争(喧噪)と静寂という、この時代の『反対の一致』を実現したその逆説的表現は、たんなる批評の域をこえて、別種の宇宙を構築したとおもわずにはいられません。それこそ、『負の感情』とのつき合い方として、メタ(超)な異次元への移行をなしとげたのではないでしょうか? そう考えることで、未来をもっとおもしろく構想できる仕掛けと種がそこにある、とおもえるのです。千利休が提示した文明批評とお茶の宇宙哲学、その空間演出デザイン、すべてが戦乱の世のなかで、まさに『一服』の一期一会をなしとげる身心変容技法であり、負の感情のこえ方であったとおもうのです」と述べています。

この一文を読んで、わたしは、一条真也の新ハートフル・ブログ「利休にたずねよ」で紹介した市川海老蔵主演の日本映画を思い出しました。映画の中で利休夫妻は愛娘を亡くします。悲しみのどん底で利休は一服の茶を点て、妻の宗恩に差し出します。「そして、これはそなたのために点てた茶だ。悲しい思いばかりさせて、すまぬ」と言うのでした。そのとき、宗恩は「ようやく出来たのですね。あなたの理想の茶が……」と言うのでした。この場面には胸を打たれました。わたしはこの場面から、本木雅弘と宮沢りえが夫婦役を演じている「伊右衛門」のCMを連想しました。本木・宮沢の2人が利休夫妻を演じても良かったと思いました。 一条真也の新ハートフル・ブログ「おくりびと」で紹介した本木雅弘主演の日本映画が世界中で絶賛されたのは、納棺師の所作の美しさがありましたが、それは明らかに茶道や歌舞伎の形式美に通じています。茶を点てることはグリーフケアにもなりうるのではないかと思いました。

また、一条真也の新ハートフル・ブログ「花戦さ」で紹介した日本映画も思い出しました。かつて戦国の世に、武将たちは僧侶とともに茶の湯と立花の専門家を戦場に連れていったといいます。戦の後、死者を弔う卒塔婆が立ち、また茶や花がたてられました。茶も花も、戦場で命を落とした死者たちの魂を慰め、生き残った者たちの荒んだ心を癒したのです。まさに、茶道や華道がグリーフケアのワザであったことを映画「花いくさ」は示しました。そして、著者は、「『遊戯三昧』、そのような哲学や世界観や人生観なしに、あの戦国の世で、あの茶室と茶器と茶の作法をあみだすことは不可能だったと考えるからです。そこから学ぶべきケアの時代の『負の感情』とのつき合い方は、無尽蔵なものがあるとおもいます。わたしもそんな『遊戯三昧』をとくとあじわいたいものです。そして、『生への執着もなければ死の恐怖もなく、また恩怨もなければ愛憎もない』という『おさらば』の哲学を身につけたいとも思います」と述べるのでした。

わたしも、茶道とは「おさらば」の哲学を身につける芸術であると思います。一条真也の新ハートフル・ブログ「日日是好日」で紹介した日本映画を観て、わたしは茶とは「こころ」、器とは「かたち」のメタファーであることに気づきました。「こころ」も形がなくて不安定です。ですから、「かたち」に容れる必要があるのです。その「かたち」には別名があります。「儀式」です。茶道とはまさに儀式文化であり、「かたち」の文化です。「人生100年時代」などと言われるようになりましたが、その長い人生を幸福なものにするのも、不幸なものとするのも、その人の「こころ」ひとつです。もともと、「こころ」は不安定なもので、「ころころ」と絶え間なく動き続け、落ち着きません。そんな「こころ」を安定させることができるのは、冠婚葬祭や年中行事といった「かたち」であると思います。また、武道や芸道といった「かたち」であると思います。いずれも、儀式文化と呼ばれるものです。

「日日是好日」には、春夏秋冬……日本の四季がすべて登場します。そして、美しく描かれています。それぞれの四季折々にはふさわしい花があり、菓子があり、そして年中行事があります。世の中には「変えてもいいもの」と「変えてはならないもの」があります。年中行事の多くは、変えてはならないものだと思います。なぜなら、それは日本人の「こころ」の備忘録であり、「たましい」の養分だからです。正月の初釜で樹木希林さん演じる武田先生が「こうしてまた初釜がやってきて、毎年毎年、同じことの繰り返しなんですけど、でも、私、最近思うんですよ。こうして毎年、同じことができることが幸せなんだって」と、しみじみと語るシーンがあります。茶道はたしかに繰り返しです。春→夏→秋→冬→春→夏→秋→冬……毎年、季節のサイクルをグルグル回っています。考えてみれば、茶人とは「年中行事の達人」であり、「四季を愛でる達人」なのですね。

そして、季節の他にもう1つ、茶道はさらに大きなサイクルを回っています。それは、子→丑→寅→卯→辰→巳→午→未→申→酉→戌→亥……の十二支です。初釜には、必ずその年の干支にちなんだ道具が登場するのだった。干支にちなんだ茶器は12年に1回しか使われません。なんという贅沢でしょうか。茶人は「人生の四季を愛でる達人」でもあるのです。こういうふうに人生の四季を愛でていけば、「老いる覚悟」や「死ぬ覚悟」を自然に抱くことができるのではないでしょうか。まさに、茶道とは「人生の修め方」にも通じています。

「あとがき」で、著者は「これまで、なんさつか、本を書いてきた。わたしの本は、漢字がおおくて、むつかしいとよくいわれる。内容がむつかしいのなら、納得するが、内容ではなく、神さまの漢字とかがおおくて、読みにくく、わかりにくい。だから、むつかしい、らしい。しかたないな。とおもうけど、それでもいいともおもうけど、でも、わかいひとや、いろいろなひとに読んでもらいたい、とおもう。そして、すこしでもヒントになったり、ちからになったりすることがあったら、ほんもうだ。ありがたい」と書いています。

しかしながら、大変申し訳ないのですが、平仮名を異様に多用した本書は、これまでの著者のどの本よりも読みにくかったです。いちいち、わたしの頭の中で漢字に変換しながら読んだので、時間もかかりました。このブログも、漢字に変換しながら書きました。もちろん、漢字ばかりの本が読みにくいのは当然ですが、平仮名ばかりの本の方が意味をとらえられないので読みにくさでは上だと思いました。大切なのは漢字と平仮名のバランスで、「ムーンサルトレター」ぐらいの文章ぐらいがちょうど良いように思います。

たしかに、著者の本は難しいと思われることが多いと思います。でも、それは漢字が多いからなどという即物的な理由ではありません。京都学派の西田幾多郎や田辺元の著作が難しいのと同じで、基本的に哲学書だからです。読者は著者の哲学と格闘しながら読まねばならず、気軽に読み流せないからです。本書で著者は「宗教学者」となっていますが、わたしは著者の本質は「哲学者」だと思います。ふだんは「宗教哲学者」を名乗っておられますが……。

著者は、「この本は、これまで書いてきたわたしのどの本よりも漢字がすくない。だから、読みやすくなっているはず。でも、ほんとうは、キリスト教や仏教や道教や神道など、それぞれの宗教は、とってもわかりやすいところと、神秘ふかしぎで、とてもわかりにくく、なぞで、深遠なところと、両方ある。だから、やさしく書こうとしても、書ききれない。むつかしいというか、わからないところがいっぱいあるのだ」とも書いています。「読みやすくなっているはず」という箇所には断固として反対しますが、本書が優れた宗教入門であることは事実です。特に、キリスト教の章には唸りました。著者は神道研究の第一人者として知られていますが、まさかここまで『新約聖書』を読み込んでおられたとは!

最後に、著者は「新型コロナウイルスや自然災害や戦争や飢餓で苦しみ、支援をまっているひとがたくさんいる。ちょくせつ、そのようなひとたちにとどけられるものはない。じぶんは非力だ。でも、まわりまわって、いろんなものをとどけることのできるようなつながりはできる。いっさつの本をとおしても、そのような回路をうみだすことはできる。出版社と読者と、そしていまだ本など読んでいないおおぜいのひとびととをむすぶちからがうまれる可能性はある。未来はあかるいとはけっしていえない。でも、未来はぜつぼうてきだとか、きぼうがないとも、いえないし、いいたくない。じぶんにできること、できないこと、どちらもふくめて、つながりというか、縁というか、むすびというか、いつしか、ふしぎな接続がうまれてくるのだ。ぼくも、この本も、そんな接続点のひとつになりたい」と書かれていますが、まったくその通りだと思います。

でも、しつこいようですが、平仮名が多すぎて違和感をおぼえます。なんだか「かい人21面相」の声明文みたいで、しっくりきません。やはり、この格調高いコロナの未来宣言は「おおぜいのひとびととをむすぶちからがうまれる可能性」ではなく、「大勢の人々を結ぶ力が生まれる可能性」と書いていただきたかったです。人間尊重vs自然崇拝、儒教vs道教、短歌vs俳諧に続いて、著者とわたしの間で「漢字vsかな」論争が起こりそうな気配ですが、これも長いお付き合いゆえの親しさの表現としてご海容いただくたく存じます。最後に、かな多用ゆえの読みにくささえ目をつぶれば、本書は間違いなく「ケアの時代」をひらく名著です!