- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2012 民俗学・人類学 『みんなの民俗学』 島村恭則著(平凡社新書)

2021.03.03

3月3日は「ひな祭り」です。「ひな祭り」のような年中行事は民俗学の研究テーマですね。ということで、『みんなの民俗学』島村恭則著(平凡社新書)を読みました。「ヴァナキュラーってなんだ?」というサブタイトルがついています。著者は、1967年東京生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。博士(文学)。現在、関西学院大学社会学部・大学院社会学研究科教授、世界民俗学研究センター長。専門は、現代民俗学、民俗学理論。著書に『民俗学を生きる』(晃洋書房)、『〈生きる方法〉の民俗誌』(関西学院大学出版会)、『日本より怖い韓国の怪談』(河出書房新社)、『文化人類学と現代民俗学』(共著、風響社)、編著に『引揚者の戦後』(新曜社)、『民俗学読本』(共編著、晃洋書房)などがあります。

本書の帯

本書の帯

帯には、ラーメンとアマビエのイラストとともに、「どうしてこれが民俗学!?」と大書され、「大学の七不思議」「B級グルメ」「わが家のルール」「パワーストーン」「喫茶店モーニング」「アマビエ」の文字が並びます。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「民俗学が田舎の風習を調べるだけの学問というのは誤解だ。キャンパスの七不思議やわが家のルール、喫茶店モーニングやB級グルメといった現代の日常も、民俗学の視点で探ることができる。本書ではこれらの身近なものをヴァナキュラーと呼んで〈現代民俗学〉の研究対象とした。発祥の経緯やその後の広がりを、数々のユニークなフィールドワークで明らかにする」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

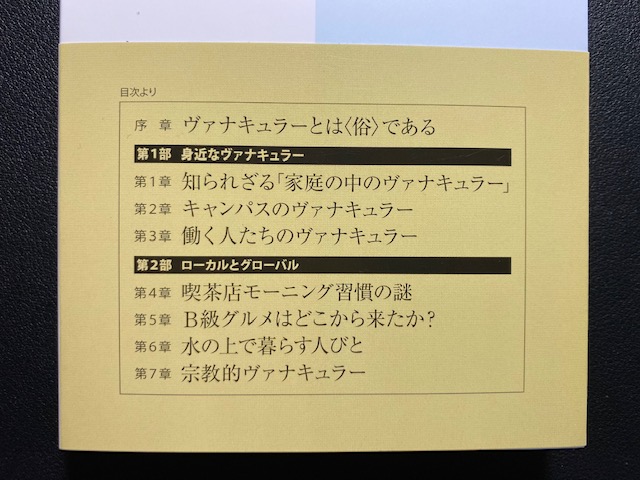

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 ヴァナキュラーとは〈俗〉である

1 私と民俗学

2 民俗学とはどのような学問か?

3 ヴァナキュラー

第1部 身近なヴァナキュラー

第1章 知られざる「家庭の中のヴァナキュラー」

第2章 キャンパスのヴァナキュラー

第3章 働く人たちのヴァナキュラー

1 消防士のヴァナキュラー

2 トラックドライバーのヴァナキュラー

3 鉄道民俗学

4 水道マンのヴァナキュラー

5 裁判官にもあるヴァナキュラー

6 OLの抵抗行為

【コラム①】ヴァナキュラーな時間

第2部 ローカルとグローバル

第4章 喫茶店モーニング習慣の謎

1 日本各地のモーニング

2 アジアの「モーニング」

3 モーニングをめぐる考察

第5章 B級グルメはどこから来たか?

【コラム②】なぜ大晦日の夜に

「おせち料理」を食べるのか?

第6章 水の上で暮らす人びと

第7章 宗教的ヴァナキュラー

1 パワーストーンとパワースポット

2 フォークロレスクとオステンション

3 グローバル・ヴァナキュラー

としてのイナリ信仰

【コラム③】現代の「座敷わらし」

【コラム④】初詣で並ぶ必要はあるのか?

「おわりに」

序章「ヴァナキュラーとは〈俗〉である」の1「私と民俗学」では、「死が怖い」として、子どもの頃の思い出では、「死が怖い」というのがあったと告白し、著者は「現在では、お葬式はセレモニーホールなどで行われるが、かつては自宅が多かったので、町内の電柱に、葬式のある家の方向を案内する指差しマークがよく貼ってあった。私は、通学路でときどき見かけるこの指差しマークがとても怖く、角を曲がったら、喪家の門前に飾られた花輪が突然視界に入ってくることもあり、これも怖い。前を通れなくて、息を止めて歩いていた。それから、新聞をめくると、死亡広告が載っているが、あれも怖い。死亡広告の部分に触れないよう、新聞は上の方を持ってめくっていた。これは、小学校高学年のときから高校生まで続いた。自分でも頭がおかしいのではないかと思っていた。霊柩車に出会ったら親指を隠すことは、多くの人がやったことがあると思うが、それのもっと激しいものというと、この感覚を理解してもらえるかもしれない」と述べています。

また、「民俗学と出会う」として、著者が高校2年生のとき、たまたま渋谷の紀伊國屋書店の民俗学コーナーの前で『日本の葬式』(筑摩書房、1977年)を見つけたことに言及しています。民俗学者の井之口章次が書いた本ですが、これを目にしたとき、理由はわからないけれども、著者は無意識のうちにこの本を手に取り、ページをめくっていたとして、「この本には、それまで漠然と怖いとしか思っていなかった葬式について、その事細かい要素の記述と分析が載っていた。私は、葬式には日本中でさまざまなバリエーションがあり、学問的に研究することができるのだと知った。葬式というものを冷静に見つめて、研究することが行われている事実は、衝撃的だった」と述べています。

『日本の葬式』はわたしも何度も読んだ名著で、著者の井口先生とは『魂をデザインする』(国書刊行会)の中で、葬式をテーマに対談させていただきました。著者が書店で発見した『日本の葬式』の周囲には、神や仏や年中行事の本がたくさん並べられており、それらにも興味を抱いたようです。著者は、「角川文庫から柳田國男の本がいくつか出ていたので、それらも買って読んだし、宮田登や谷川健一といった有名な民俗学者たちの著作も読みはじめた。そうした中に、ちょうど当時の民俗学ではハレ・ケ・ケガレの議論がさかんだったため、『共同討議 ハレ・ケ・ケガレ』(桜井徳太郎ほか、青土社、1984年)などもあり、それを見たら、私が恐れていたのは、『死のケガレ』だったのだとわかってきた」と述べています。

2「民俗学とはどのような学問か?」では、民俗学とは、人間(人びと=〈民〉)について、〈俗〉の観点から研究する学問であることが示されます。ここで〈俗〉とは、(1)支配的権力になじまないもの、(2)啓蒙主義的な合理性では必ずしも割り切れないもの、(3)「普遍」「主流」「中心」とされる立場にはなじまないもの、(4)公式的な制度からは距離があるもの、のいずれか、もしくはその組み合わせのことをさします。本書のサブタイトルにある「ヴァナキュラー(vernacular)」は、この〈俗〉を意味する英語であるとして、著者は「日本では、民俗学というと、農山漁村に古くから伝わる民間伝承(妖怪、昔話、伝説、祭りなど)を研究する学問だと思われている場合も少なくないようだが、現在の民俗学はそのようなものではない。本書では、ヴァナキュラーというキーワードを用いながら、既存の『民俗学』のイメージを超えた、もっと広くて現実的な民俗学の世界を紹介していく」と述べます。

「民俗学はドイツで生まれた」として、民俗学が18世紀のドイツで生まれたことが紹介されますが、その土台をつくったのはヨハン・ゴットフリート・ヘルダー(Johann Gottfried von Herder,1744-1803)という哲学者・思想家でした。当時ヨーロッパ中で流行していた啓蒙主義へのアンチテーゼを打ち出した人です。啓蒙主義は、発生地のイギリス・フランスのみならず、ヨーロッパ各地に伝わり、たとえばドイツでもその影響は強く見られましたが、ヘルダーはこの思想に真っ向から抵抗したのです。

著者は、「啓蒙主義の考え方では、合理性と普遍性(世界のどこでどのように暮らす人びとにとっても、合理的な思考とその結果は遍く通用するはずで、またそうでなければならないとする考え)が理念とされる。そのため、啓蒙主義を信奉する人びとは、自分たちがもともと生きている社会に固有の暮らしぶり、考え方、あるいは日常的に用いている土着の言葉について、それらこそが啓蒙の対象であるとして、否定していった」と説明。

これに対してヘルダーは、フランスでつくられた借り物の思想に身を任せるのではなく、自分たち自身の生活に根差した生き方をこそ探求すべきだと考え、ドイツに固有の暮らし、言葉、思考を掘り起こし、大切にすることを主張しました。ヘルダーによるこの考え方を、「対啓蒙主義」と呼ぶ著者は「ヘルダーは、この考え方にもとづいて、具体的には民謡の採集をはじめた。なぜ民謡かというと、日常の暮らしの中で歌われる民謡には、『人びとの魂』が宿っていると考えたからだ。彼は、自ら民謡集を編集するとともに、民謡の採集を広く人びとに呼びかけた」と述べています。

ヘルダーの影響を受けつつ、次に登場したのは、グリム兄弟でした。彼らが行ったのは、「物語」(昔話・伝説・神話)の収集・研究でした。その成果は、いわゆる『グリム童話集』や『ドイツ伝説集』などとして刊行されました。ヘルダーとグリム兄弟の行った研究、つまり民俗学は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパはもとより世界各地に影響を与えていきました。そして、民俗学の広がりと並行して、その研究対象も、歌、物語に加え、人びとの生活のさまざまな領域が扱われるようになっていきました。特に好んで扱われたのは、民間信仰、儀礼、祝祭、年中行事、芸能、民具、家屋、市、行商などです。

「対覇権主義の学問」として、著者は民俗学がさかんな国や地域は、どちらかというと、大国よりは小国であることに注目します。また大きな国であって、西欧との関係性の中で、自らの文化的アイデンティティを確立する必要性を強く認識した国、あるいは大国の中でも非主流的な位置にある地域だという点に注目し、「こうした国や地域の人びとは、民俗学の研究と普及を通して、自分たちの暮らしのあり方を内省し、その上で自分たちの生き方を構築することで、自分たちを取り巻く大きな存在、覇権(強大な支配的権力)、『普遍』や『主流』、『中心』とされるのに飲み込まれてしまうのを回避しようとしてきたといえる」と述べています。

民俗学は、覇権、普遍、主流、中心といったものへの人びとの違和感とともに成長してきたとして、著者は「民俗学が持つこうした特徴は、ヘルダーの場合に典型的に見られた『対啓蒙主義』に加え、『対覇権主義』という言葉で表せる。民俗学は、覇権主義を相対化し、批判する姿勢を強く持った学問である。強い立場にあるものや、自らが『主流』『中心』の立場にあると信じ、自分たちの論理を普遍的だとして押しっけてくるものに対し、それとは異なる位相から、それらを相対化したり、超克したりする知見を生み出そうとするところに、民俗学の最大の特徴があるのだ」と述べています。

また、「日本の民俗学」として、民俗学が、対啓蒙主義的、対覇権主義的、対普遍主義的、対主流的、対中心的な学問であることは、日本の民俗学でも同様であることを指摘し、著者は「日本の民俗学者たちは、啓蒙主義的世界観では切り捨てられ、覇権主義的世界観では支配の対象とされる、非主流、非中心の世界こそが民俗学の対象であると考え、これに正面から向き合ってきた。柳田國男の初期の作品に、1910(明治43)年に刊行された『遠野物語』がある。この本は、岩手県遠野地方で伝承されてきたさまざまな話、多くは不思議な話を収録したもの」と述べます。

『遠野物語』の冒頭には、「願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ」と書かれていますが、ここでいう「之」とは、岩手県遠野地方の人びとが語り伝えてきた物語の世界であり、「平地人」とは、啓蒙主義的思考のもとで近代化に邁進する都市住民のことだと、著者は解釈します。また、現代語訳すれば「この物語を語って平地の人を戦慄させることを願っている」となるこの一文からわかることは、柳田が、啓蒙主義的世界観では非合理的なものとして切り捨てられてしまう世界の存在を、本書によって、「平地人」に突きつけようとしたことだといいます。

啓蒙主義的世界観に対する、対啓蒙主義からの挑戦だと言えます。啓蒙主義をめぐっては、福沢諭吉と柳田國男が対照的であるとして、著者は両者の少年時代の祠に関するエピソードを紹介し、「この二人の少年の対照的な関係は、将来の啓蒙主義者と将来の対啓蒙主義者の関係として理解できるだろう」と述べます。さらに、柳田國男と並ぶ民俗学者に折口信夫(1887-1953)がいるとして、折口の歌を紹介し、「折口の民俗学調査は、かそけきもの、すなわち『かすか(微か・幽か)なもの』=啓蒙主義的世界観の中では位置を与えられないような、対主流的なもの、対中心的なものに耳を傾ける営みであったということができるだろう」と述べます。

また、著者は、民俗学調査で地球約4周分を歩いたといわれる宮本常一(1907-81)の名も挙げます。一条真也の読書館『忘れられた日本人』で紹介した宮本の著書は、日本各地にひっそりと暮らす「無名にひとしい人たち」の生き方を描いた民俗学の名著ですが、タイトルに「忘れられた」という表現が用いられていることを指摘します。宮本はまた、著書『民俗学の旅』において、民俗学を学ぶ者の心得として「人の見残したものを見る」ことの重要性を説いています。著者によれば、「忘れられた」「人の見残したもの」とは、対主流的、対中心的なものにほかなりません。

著者は、民俗学者・谷川健一(1921-2013)の著書『神は細部に宿り給う』も取り上げ、同書の中に書かれている「歴史学やその他の学問には取るに足りないと思われているもの」、「枝道」「小路」とは、対主流、対中心の世界であり、それはまた啓蒙主義的世界観では排除の対象とされる領域と多分に重なっていると述べます。さらに、社会学者で、民俗学にも造詣の深かった鶴見和子(1918-2006)が民俗学を「かくれ里」の学だと述べたことを紹介します。ここでいう「かくれ里」とは、外来の大きなもの、覇権、普遍、主流、中心といったものによって征服され、殺されかかった者たちが、身をかくす場所のことであるといいます。

民俗学は、18世紀のフランスを中心とする啓蒙主義や、19世紀初頭にヨーロッパ支配をめざしたナポレオンの覇権主義に対抗するかたちで、ドイツのヘルダー、グリム兄弟によって土台がつくられました。そしてその後、世界各地に拡散し、それぞれの地域において独自に発展した学問であるとして、著者は「〈啓蒙主義的合理性や覇権・普遍・主流・中心とされる社会的位相〉とは異なる次元で展開する人間の生を、〈啓蒙主義的合理性や覇権・普遍・主流・中心とされる社会的位相〉と〈それらとは異なる次元〉との間の関係性も含めて内在的に理解する。これにより、〈啓蒙主義的合理性や覇権・普遍・主流・中心とされる社会的位相〉の側の基準によって形成された知識体系を相対化し、超克する知見を生み出そうとする学問である」と述べています。非常に興味深い指摘です。

3「ヴァナキュラー」では、民俗学の持つ、対覇権主義的、対啓蒙主義的、対普遍主義的、対主流的、対中心的な観点を集約的に表現したものが、〈俗〉なのであることが指摘されます。この〈俗〉は、観点であると同時に、この観点によって切り取られた研究対象のことも表しているとして、著者は「第2次世界大戦後、それまで『俗語』のことをさすのに用いられてきたヴァナキュラーという言葉は、建築の世界でも用いられるようになった。『正統的な建築家』による設計ではない建築、建築家以外の一般人による建築が『ヴァナキュラー建築』と表現されるようになったのである」と述べます。

そして、この語は、一般人による建築を研究対象の1つとしてきた民俗学(アメリカ民俗学)でも用いられるようになります。さらにその後は、言語、建築のみならず、芸能、工芸、食、音楽などさまざまな対象を表す語としても用いられるようになっていきました。また並行して、この語の持つ学問的意義の理論的な洞察も深められていったとして、著者は「2000年代に入ると、ヴァナキュラーは、アメリカ民俗学における最重要のキーワードにまで成長した」と述べるのでした。

第1部「身近なヴァナキュラー」の第1章「知られざる『家庭の中のヴァナキュラー』」では、「靴のおなじない」として、日本各地に伝わる新しくおろした靴についてのおまじないが紹介されます。いわく、午後(そして夜)に新しい靴をおろしてはならず、やむをえずそれをするときには、何らかのおまじないをしなければならないと考えられていること、おまじないの内容は、「文字などを書く」「火であぶる」「唾を吐く」「塩をまく」「固形墨をこすりつける」「古い靴と新しい靴の靴底同士をこすりつける」などとなっています。

なぜ、このようなおまじないが行われているのでしょうか? 著者は、「理由は、葬式を連想するからだ。かつての村落社会(だいたい第2次世界大戦前まで)では、死体を焼かずに埋める土葬が多かった。埋めるための墓穴は、村の男たちが協力して掘る。その作業は午前中いっぱいかかった。すると、家から棺を出し、親族や村の人たちが行列をなして墓地まで死者を送る野辺送り(野辺は、『野のあたり』の意味で、そこには墓地があった)は、午後になる。送られる死者には、『死に装束』(死出の旅路に着る衣服)といって白色の新しい着物を着せた。そのとき新しい草履も履かせた(現在では履かせずに棺の中に入れる場合もある)」と述べています。

また、土葬ではなく比較的早くから火葬が導入されている地域もありましたが、現在のような火力の強い火葬場はなかったので、死体が焼けるのに長時間かかりました。そのため夕方から焼きはじめ、遺族たちはいったん家に帰り、翌朝になって収骨をするというパターンが多かったのです。この場合の出棺は、夕方(夜)になってからでした。これらの事実は「午後・夜+新しい履物=死」を連想させ、この組み合わせが死や不幸を引き起こすのではないかという恐怖を感じさせたとして、著者は「だから、午後・夜に新しい履物をおろすのは避けなければならないとされ、万一、おろさざるをえない場合は、何らかの加工行為をすることで、靴が新しいものではないことにしなければならなかったのである」と述べます。説得力がありますね。

宗教的ヴァナキュラーを知るための2冊

宗教的ヴァナキュラーを知るための2冊

ページは飛んで、第7章「宗教的ヴァナキュラー」の冒頭で、民俗学では、祖先祭祀、村落祭祀、都市祭礼、巡礼、民間宗教者、修験道、仏教民俗、葬送儀礼、人生儀礼、年中行事、小祠、俗信、幽霊、妖怪、神話、伝説など、伝統的な宗教的ヴァナキュラーの研究が多く蓄積されていることを指摘し、著者は「こうした伝統的な宗教的ヴァナキュラーは、現代の人びとにも信じられ、実践されているが、同時に現在では、従来のものとは異なる『現代的』な事象もたくさん生まれている」と述べています。1「パワーストーンとパワースポット」では、「現代の宗教的ヴァナキュラーの特徴として、『パワーストーン』や『パワースポット』に見られるような「パワー」への関心や信仰を指摘できる」と述べます。

著者は、「パワーストーンを信じるか?」として、「パワーストーンは、もともとアメリカのニューエイジ(新しい神秘主義的運動)を起源とする宗教グッズとして、1980年代に日本へ輸入されたものである。パワーストーンが日本に入って間もない1990年代のはじめ頃、ちょうど私は大学院生で新宗教の研究をしており、宗教現象にアンテナを張っていたので、パワーストーンが日本のニューエイジ関係者を中心に受容されていくのを直接目にしていた。パワーストーン信奉者にインタビューしたこともある」と述べています。「パワーストーン」という物質と、それについての信念自体は海外から輸入されたものですが、石に超自然的な力を認める信仰は日本にも古くから存在していました。

山梨県などに行くと、いまでも道端に丸い石の神様(民俗学では「丸石神」と呼んでいる)が祀られているのを目にすることができるとして、著者は「道祖神の一種であるが、石に神が宿ると考えられたところから、神として祀るようになったものである。こうした例は数多く、すでに明治時代の終わりに柳田國男は『石神問答』(1910年)という本の中でこれを考察している」と述べています。また、パワーを帯びたものを身につけるのは、伝統的なお守りと同様であることを指摘し、「お守りは、ただの物質ではない。神仏の前でお祓いや祈禱といった儀礼をすませた上で授与されている。お守りのパワーは、儀礼によって付与されると信じられている」と述べています。

次に「パワースポット」ですが、この考え方の普及過程は、パワーストーンの場合とよく似ているそうです。一条真也の読書館『ポップ・スピリチュアリティ』で紹介した東京大学大学院人文社会系研究科附属死生学・応用倫理センター准教授で死生学およびスピリチュアリティ研究者である堀江宗正氏の著書によれば、パワースポットをめぐる観念や実践は、1980年代から見られたが、当時は、ニューエイジ関係者の間での浸透でした。それに対して、2000年代に入ってからは、スピリチュアル・ブームの展開の中で、世の中に広がっていったといいます。もっとも、パワースポットについても、伝統的な宗教的ヴァナキュラーとの類似性を指摘できるとか。

野本寛一氏という民俗学者がいます。著者いわく、文字どおり全国津々浦々を歩き回った「現代の宮本常一」といってよい研究者だそうですが、彼の著作の1つに『神と自然の景観論―信仰環境を読む』(講談社、2006年)という本があります。同書で、野本氏は、長年の民俗調査で蓄積した事例の中から、現地の人びとが神を感じ、神聖感を抱いてきた場所を取り上げて分析を行い、その結果、岬、浜、洞窟、渕、滝、池、山、峠、森、川中島、島、温泉、磐座など、一定の特徴ある地形の場所が、いくつかの諸条件と連動した場合、そこが「聖地」とされていくことを論証しているそうです。

2「フォークロレスクとオステンション」では、石川県金沢市の郊外にある湯涌温泉という温泉街が取り上げられ、「ここでは、アニメの中の架空の祭りにもとづく興味深い祭りが行われている。リアルな祭りがアニメに取り入れられたのではない。アニメの中の祭りが、現実のものとなった事例である」と紹介されます。2011年の4月から9月まで、テレビアニメ『花咲くいろは』(ピーエーワークス原作、安藤真裕監督、岡田麿里ほか脚本・構成)が放映されました。ストーリーは、東京の女子高生が、祖母が経営する「湯乃鷺温泉」の旅館に住み込んでさまざまな経験をするというものです。

この「湯乃鷺温泉」のモデルが湯涌温泉でした。そして、アニメでは神社で「ぼんぼり祭り」が行われる様子が描かれていました。アニメ中の「ぼんぼり祭り」は、「稲荷神社」の祭りです。祭神である小さな女の子が、毎年10月に2匹の狐をともなって出雲へ向かおうとするのですが、幼いために道に迷ってしまいます。そこで、迷子にならないように地元の人たちがぼんぼりに明かりを灯して道案内をするのですが、その際、人びとはぼんぼりに願い事を書いた「のぞみ札」をかける、という設定の祭りです。

『花咲くいろは』と「ぼんぼり祭り」には、民俗学的に興味深い論点を見出すことができるといいます。1つは、作品中に「稲荷神社」「狐」「祭り」「神の出雲への旅立ち」など、いわゆる「民間伝承」の世界によく見られるような要素が挿入されている点であるとして、「民俗学では、この「いかにも民間伝承らしい要素」が、アニメや映画やゲームなどのポピュラー・カルチャー(メディアによって広範に流通する大衆文化)の中に取り入れられていることを『フォークロレスク』と呼んでいる。フォークロレスクは、『花咲くいろは』に限らず、アニメ作品の中に多く含まれている」と述べます。

もう1つは、作品中で描かれる虚構の祭りが、現実世界で再現されている点です。民俗学では、こうした現象をオステンションと呼んでいます。ウェルズ恵子/リサ・ギャバート『多文化理解のためのアメリカ文化入門――社会・地域・伝承』(丸善出版)によれば、オステンションとは、「流布したナラティヴ(噂話/物語)に対して人々が実際に行動して参与すること(行動によってナラティヴを支持しさらに内容を付け加えること)」をさすそうですが、著者は、「『ぼんぼり祭り』は、このオステンションの一例といえる」と分析します。

また、「アマビエ・ブーム」として、2020年、新型コロナウイルス感染拡大下、「アマビエ」という怪物のキャラクターが大流行したことが取り上げられます。アマビエとは、弘化3(1846)年4月の日付が入った摺物(市中で販売された木版印刷物。ニュースやゴシップなどが取り上げられていた)に描かれた怪物です。「肥後の国の海中に毎夜光るものが出現するので役人が見に行ったところ、図のようなものが現れ、『私は海中に住むアマビエと申す者である。今年から6年間は豊作だが、あわせて病も流行するので、早く私の姿を写して人びとに見せなさい』と言って海中に入っていった。これは役人が江戸に伝えてきたものの写しだ」(現代語訳)という文言とともにその姿が描かれています。

アマビエの図像は、これまでにも妖怪関係の図書に取り上げられたり、水木しげるが漫画に描き直したりしており、一部、妖怪に関心を持つ人びとの間では知られた存在でした。しかし、2020年のアマビエの広がり方は、そうした範囲を大きく超え、世の中に広く浸透するものとなりました。その勢いは国内のみならず海外にまで及んだとして、著者は「アマビエの摺物が出された江戸時代から現代のアマビエ・ブームまで、一連のアマビエ現象についても、フォークロレスクの観点で捉えることができる。江戸時代、アマビエに類似した怪物の話は多く伝えられていたらしい。アマビコ(海彦、尼彦、天日子)、神社姫など、疫病の流行を予言したり、自分(=怪物)の姿を写して持っていれば疫病から守られると語ったりした怪物についての摺物がいくつも残されている」と述べています。

また、著者によれば、一連のアマビエ作品群は、民俗学の用語でいう「サイクル」に相当するそうです。サイクルとは、民俗学が長年用いてきた概念で、「伝承的主人公を中心とした一連の説話、歌謡の集成」(スティス・トンプソン『民間説話――世界の昔話とその分類』荒木博之・石原綏代訳、八坂書房、2013年)のことだとか。著者は、「たとえば、シンデレラ・サイクルといえば、古今東西で語られてきたシンデレラ(に相当する少女)を主人公にした一連の物語をさす。サイクルは、現代のネット上にも存在する。民俗学でいう『ミーム・サイクル』がそれである」と述べます。

ミームとは、「形を少しずつ変えながら伝達されていく人物などの電子画像」のことで、戯画的、諷刺的な内容となっていることが多いとして、著者は「日本でいうコラージュ画像(写真やイラストを加工した戯画的電子画像)は、ミームの一種である。そして、この画像が『形を少しずつ変えながら伝達されていく』プロセスが、ミーム・サイクルである。SNS上のアマビエの画像は、『形を少しずつ変えながら伝達されていく人物などの電子画像』であることから、ミームに相当するといってよい。ネット上でアマビエが次から次へと創作されていく過程は、ミーム・サイクルなのである」と述べます。

「おわりに」で、民俗学には、野の学問」を実践した多くの先人がいるとして、著者は「アメリカ、イギリスでの長期滞在から帰国後、和歌山県の田辺に拠点を構え、そこから世界に向けて研究成果を発信し続けた南方熊楠、生涯の大半を民間にあって旅と執筆、農村や離島の振興に送った宮本常一、平凡社の編集者を経て在野の民俗学者となった谷川健一など、いずれも世界に通用する実力を持った民俗学者であり、『民間学者』である(宮本、谷川ともに、晩年は請われて大学教授となり、若者に民俗学を教えたが、民間学者としての在野精神にいささかのゆらぎもなかった)」と述べます。「野の学問」としての民俗学を実践したのは、この3人のような「巨人」だけではないとして、著者は「暮らしの中に民俗学の思想と実践を取り入れながら日々の生活を送り、かつ自らも調査・研究成果を世に送り出してきたたくさんの人びとがいる」と述べるのでした。本書を読み終えたわたしは、「民俗学ほど面白いものはないな」と思いました。本書は、令和に生まれた最高の民俗学入門です。