- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2038 宗教・精神世界 『教養としてよむ世界の教典』 中村圭志著(三省堂)

2021.05.23

『教養としてよむ世界の教典』中村圭志著(三省堂)を再読しました。仏典、聖書、コーランなど、世界の主な宗教の「教典」を概観する一冊です。教典をニュートラルな視点で眺め、現代人に必須な「教養」として読み解いています。著者は1958年、北海道小樽市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学。宗教学者・編集者・翻訳家。昭和女子大学非常勤講師。著書多数。

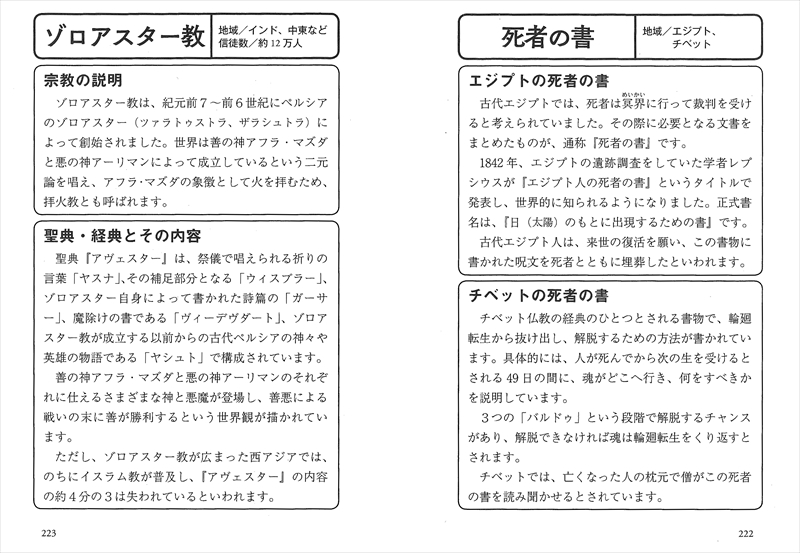

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、取り上げている世界の聖典や経典の名が並べられ、帯には「お経、聖書、コーラン、ヴェーダ……。ナカムラ先生の『日本一わかりやすい宗教の授業』開講!!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「……こうした時代には、経典を文献学や歴史学の成果をふまえたニュートラルな視点で眺め、それを論理的に分析・批判しながら読むことが、文献学者や歴史学者ならざる人々にも、必然的に要求される。……比較や批判の視点から「人類の知的遺産」として、つまり宗教をすっかり相対化した立場で読むという心構えがますます妥当なものになっていくだろう。(本書「はじめに」より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一部 仏典の世界

【第1章】ダンマパダ*苦と因果

[コラム]釈迦の生涯

【第2章】般若心経*とらわれない心

[コラム]哲学と空

【第3章】法華経*菩薩の道

[コラム]救済宗教の誕生

【第4章】浄土三部経*他力の救い

[コラム]東アジアの大乗仏教

第二部 聖書とコーランの世界

【第5章】旧約聖書*神の共同体

[コラム]ユダヤ教の歴史

【第6章】福音書*愛と犠牲

[コラム]四福音書の構成

【第7章】パウロ書簡*救済の神学

[コラム]キリスト教の歴史

【第8章】コーラン*一神教の再構築

[コラム]六信五行とイスラム法

第三部 世界のさまざまな経典

【第9章】ヴェーダ*梵我一如と神々

【第10章】論語と道徳教*儀礼とタオ

【第11章】神道と日本の民俗的世界

【第12章】西洋の神話と哲学

教典ガイド

■原始仏典

■大乗仏典

■旧約聖書

■新約聖書

■コーラン

■ヒンドゥー教典

■中国の教典

「注釈」

「あとがき」

「はじめに」では、本書の特徴として諸宗教を横断して眺める点、および宗教や教典を「信仰」から離れた視点で眺めている点を挙げ、著者は「現代人が『信仰』抜きで教典に接するときに注意しておかなければならないことがある。教典は概ね古代の書物である。多くは口承から始まったものであり、現代の『本』のような形で読者本位に編纂されたものではない。いずれも現代人になじみのない古代の風習を前提としているから、歴史的文脈の解説抜きには読めない」と述べています。

本書では多くの世界の教典がポイントを押さえて解説されていますが、まずは、法華経の解説が優れていると思いました。第一部「仏典の世界」の第3章「法華経*菩薩の道」では、著者は法華経について、「法華経は、仏教になぜ大乗と小乗があるのかを、開祖釈迦に説明させた経典である。開祖が後世の大乗のことを知っているはずもないので、これはあくまでも神話だ。一種の思想劇である。法華経を書いた人々は大乗グループに属するので、当然、大乗に有利な発想で書いているわけだが、大乗・小乗という方法論の違いへのこだわりを超えて、より大きな視点で宇宙全体を見ようという意欲に満ちている。法華経を読んでいると『世界はさまざまな境遇のさまざまな性質の人々に満ちている』という実感がわいてくるだろう」と述べます。

また、「基本の構図――小乗vs大乗」として、著者は法華経について、「ガンジス川流域の大平原の真ん中にある小さな山、霊鷲山の上で、80歳頃の、そろそろ涅槃入りが近づいている釈迦が、出家修行者たち、大乗の菩薩たち、その他、国王など一般会衆やさまざまな霊的生物たちを前に、遺言のような『世紀の重大発表』を行なう。これが法華経の基本プロットだ。この重大発表の中で、万人成仏や永遠のブッダなどの福音が説かれるのである。ここで、釈迦の2種類の弟子たちが対比的に描かれていることを押さえておいてほしい。それは『小乗』の弟子たちと『大乗』の弟子たちである」と説明しています。

この法華経の構図について、著者は「この構図は基本的に時代錯誤(アナクロニズム)であり、かつ現実と神話が入り混じっている。そもそも古代インド人には「時代」という発想はなかった。彼らは時間とともに変化するものには興味がなく、おかげで歴史上の人物や出来事の年代の記録をいっさい残さなかった。中国史と異なってインド史の年表には確実な年代表記がほとんどない。しかも古代人は一般に、歴史上の実在と神話的フィクションとを区別しない。それは聖書の世界でもコーランの世界でも同様である」と述べます。

また、「『南無妙法蓮華経』の誕生」として、著者は「日本では昔から法華経に人気がある。伝説的なプリンス、聖徳太子が注釈書を書いたのもこの法華経だし(法華義疏、他に維摩経義疏と勝鬘経義疏がある)、中世に日本仏教の総合大学のようになった比叡山延暦寺の宗旨、天台宗は法華経を奉じる宗派だ。日蓮は法華経の行者の第一人者を自任し、近代になってからは法華系の国家主義が流行し、また法華系新宗教が大躍進した。今日、欧米で知られている日本系の仏教は、戦後まもなくに鈴木大拙が広めたゼン・ブディズムでないとしたら、法華系の在家団体の1つである創価学会なのである」と述べています。

そして、コラム「救済宗教の誕生」で、著者は「紀元前5世紀の前後数百年の間に、孔子は仁を説き、老子は玄妙な道を説き、釈迦は苦からの解脱を説き、旧約聖書の預言者たちは「孤児」や「寡婦」つまり社会的弱者を守れと説き、ギリシャの哲人は世の思いなしを超えて深く考える道を説いた。この時代を人類精神史上の革新の時代と考えて「軸の時代」という概念を提唱したのは、実存哲学で有名なカール・ヤズパースだ(1949年)。中国、インド、地中海沿岸で同時並行的に、人生と宇宙を深く考える知識人たちが輩出したわけだが、それから数世紀遅れて、やはり世界各地で同時並行的に、人々の全体を救済し、社会全体に新たな秩序を与えることをもくろむ大型の宗教が成立した。漢帝国の儒教、唐代に国教化された道教、クシャーナ朝の頃から発展を遂げた大乗仏教、グプタ朝のヒンドゥー教、ローマ帝国で流行したミトラス教、キリスト教、グノーシス主義の諸宗教、そして遅れてアラビア半島に出現し自前で国際的国家(サラセン帝国)をつくったイスラム教である」と述べるのでした。

第4章「浄土三部経*他力の救い」では、著者は「もともとインドではさまざまなブッダのさまざまな浄士が考えられていたが、中国においては、阿弥陀仏の極楽浄土の人気が他を圧倒した。また、浄土に往生するための観想の方法は、観無量寿経に説かれているようにさまざまなバリエーションがあったのだが、中国の善導が『南無阿弥陀仏』と口に出して唱えることを重視し、日本の法然がこれを称名念仏と名付け、末法時代の凡夫はもっぱらこれによって救われると説いた(専修念仏)」と述べています。

第二部「聖書とコーランの世界」の第5章「旧約聖書*神の共同体」では、「無数の規定とアイデンティティ」として、著者は「無数の規則の中には合理的に理解できるものもあるが(殺人の禁止など)、食物規定などを自然科学的な意味で合理化することは不可能だろう。中にはツァーラアトという皮膚疾患の類に対する忌避的な規定は、従来これを『らい』あるいは『ハンセン氏病』と解釈することで、ハンセン氏病患者に対するいわれなき差別を助長してきた。そもそもツァーラアトに相当する単一の皮膚疾患は存在しないそうで、概念そのものが極めてあやふやである。古代人のタブーの類がテキスト上に書き込まれ、そのテキストが『聖典』と規定されることで、社会的差別を促進してきたわけであり、宗教というものの両義的な性格がよく表れていると言える。これはどの宗教でも同じで、ヒンドゥー教にはカースト制度という階級差別があったし、仏教もまた女性差別や階級差別と結びついていた(日本の部落問題のように)。今日でも、レビ記の規定に同性愛への忌避があるがゆえに、同性愛者を差別する善意の宗教家がいる」と述べています。

第8章「コーラン*一神教の再構築」では、「開端章と神の唯一性」として、著者は「たいていの救済宗教は教典をもっている。民族の違いを超えたメッセージの伝播には翻訳の問題がつきまとう。聖書もお経も幾度も翻訳が繰り返されているが、決定訳といったものにたどり着くことはないだろう。東アジアでは、般若心経でも法華経でも浄土三部経でも基本的に漢訳のものを使い、これをいわば『原典』としている。テキストが出発点のインドから遊離してしまうのは、仏教という思考にとって決定的損失ではない。悟りの要点は言語を超えた瞑想にあり、それは神の言う不立文字(テキストにたよらない)という形でさえ伝授し得るからである」と述べています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「一神教の場合、唯一神が何よりも重要なポイントであり、この神について証言するテキストの純粋性へのこだわりが強い。神について記した言葉は、ヘブライ語であったり(旧約聖書)、ギリシャ語であったり(新約聖書)、アラビア語であったり(コーラン)する。それぞれに癖があり、時代的・地域的制約もある。キリスト教は、翻訳してもメッセージの本質は変わらないとの立場だが、イスラム教は逆に、翻訳すると何か肝心なものが失われるとの立場である。だから各国語のコーランの翻訳は、すべて解説書との建前で訳されたものである」

また、「神の支配する共同体のジレンマ」として、著者は「ムハンマドの提示した神の下の平等の原理に基づく共同体は、中世イスラム帝国の時代にはたしかに世界でも先進的な、活発な社会であったようだが、近現代においては大きなジレンマを抱えるようになった。近代のアジア社会は、イスラム社会であれ、ヒンドゥー社会であれ、儒教の社会であれ、概ねヨーロッパ(およびヨーロッパの真似をした日本など)の政治的・軍事的支配下に置かれてきた。どうやら宗教優位のアジア社会は、戦略や安全保障という点で呑気すぎたようで、宗教と政治を切り離した宗教改革以降のヨーロッパの戦略的な抜け目の無さにまったくかなわなかった。そしてヨーロッパの効率よいシステムの前に、地元の宗教の威信も低下し続けた」と述べます。

第三部「世界のさまざまな教典」の第9章「ヴェーダ:梵我一如と神々」では、「バガヴァッド・ギーター――神信仰による包括的解決」として、「バガヴァッド・ギーターはさまざまな教理をコンパクトにまとめたテキストだ。ここには世俗の義務による救済があり、悟りの解脱がある。ヨーガも語られ、神への信愛も語られる。永生も語られ、神は永遠の姿を見せる」と書かれてます。

第10章「論語と道徳教*儀礼とタオ」では、「儒教、道教、仏教のミックス」として、「中国の多神教的伝統は、儒教・道教・仏教の三教の混合である。歴史の中で3つの伝統は批判しあうこともあったが、結局のところ影響しあい、依存しあい、画然とわけられない混合的な宗教文化を形成してきた。中国人の宗教の倫理的な柱となっているのは祖先祭祀である。『孝』とは、ご先祖さまをお祭りし、両親の言うことを聞き、そして子孫を増やして先祖の祭りが絶えないようにすることを意味する。孝を中心として展開している宗教が儒教であり、この祭りの秩序を、個人倫理的な徳目によって引き締めたのが、孔子に始まる儒学の伝統である」と書かれています。

また、「儀礼と仁」として、著者は孔子について、「孔子の世界の興味深いところは、知識人どうしの交わりのこうしたオープンな性格が、伝統の儀礼を重んじる秩序志向と共存している点にある。そもそも孔子の学園における勉強なるものも、抽象的な理論的考察ではなく、儀礼など具体的な制度の研究であった。我々は宗教のメッセージといえば『慈悲』とか『平和』とかの観念に注目しがちだが、実際のところ宗教において重要なのは、集団の中で行う具体的な動作としての儀礼だ。祈りひとつとっても、それなりのしぐさのパターンがある。イスラム教の日に5回の礼拝は、立ったり座ったり、やることがいちいち定まっている」と述べています。この著者の意見に、わたしは全面賛成です。

教典ガイドの「大乗仏典」では、日本仏教における教典・聖典について、著者は「日本仏教においては、各宗派の開祖や禅僧などの著書もほとんど『教典』『聖典』のような地位を得ていると言っていいだろう。著名なものとしては、最澄の『山家学生式』(819年)、空海の『秘密曼荼羅十住心論』(830年)、法然の『選択本願念仏集』(1198年)、親鸞の『教行信証』(『顕浄土真実教行証文類』)(1224年から)、道元の『正法眼蔵』(1231年から)、日蓮の『立正安国論』(1260年)などがある」と述べています。

そして、教典ガイドの「新約聖書」には、「『正典』から外されたグノーシス的傾向のある文書の中には、通常は裏切り者とされているユダにイエスが秘密を伝えたとするもの(ユダ福音書)や、男ばかりからなる弟子集団からはじかれている女性のマリア(マグダラのマリア)にイエスが教えを垂れたというもの(マリア福音書)なども含まれている。正統主義から外れていることから、今日、グノーシス文書がマイノリティーや女性の復権の視点から脚光を浴びている」と書かれています。

本書を読み終えてみて、「はじめに」で明言されているように、宗教や教典を「信仰」から離れた視点で眺めている点が長所となっていると感じました。各宗教の経典を比較し、レトリック的技法などに対して批判も交えて説明していますが、読者が理解しにくい部分も「これは教典」だからと押しつけることをせず、そのテキストからどんなメッセージが読み取れるかを解説してくれます。各宗教についても説明もわかりやすいですし、巻末にはオーソドックスな教典ガイドもあって、便利です。異文化理解に大いに役立つ一冊だと思います。

『世界の聖典・経典』(光文社知恵の森文庫)

『世界の聖典・経典』(光文社知恵の森文庫)

わたしも聖典や教典には強く関心を抱いています。一昨年は、『知れば知るほど面白い 世界の聖典・経典』(光文社知恵の森文庫)という著書を上梓したほどです。同書は、読者にとっての「真の国際人になるためのガイドブック」を目指して書きました。

21世紀は、9・11米国同時多発テロから幕を開いたように思います。この世紀が宗教、特にイスラム教の存在を抜きには語れないことを誰もが思い知りました。世界における総信者数で1位、2位のキリスト教とイスラム教は、ともにユダヤ教から分かれた宗教です。つまり、この3つの宗教の源は1つ。ヤーヴェとかアッラーとか呼び名は違っても、3つとも人格を持つ唯一神を崇拝する「一神教」であり、啓典を持つ「啓典宗教」です。啓典とは、絶対なる教えが書かれた最高教典のことです。おおざっぱに言えば、ユダヤ教は『旧約聖書』、キリスト教は『新約聖書』、イスラム教は『コーラン』を教典とします。『旧約聖書』は三つの宗教に共通した教典です。

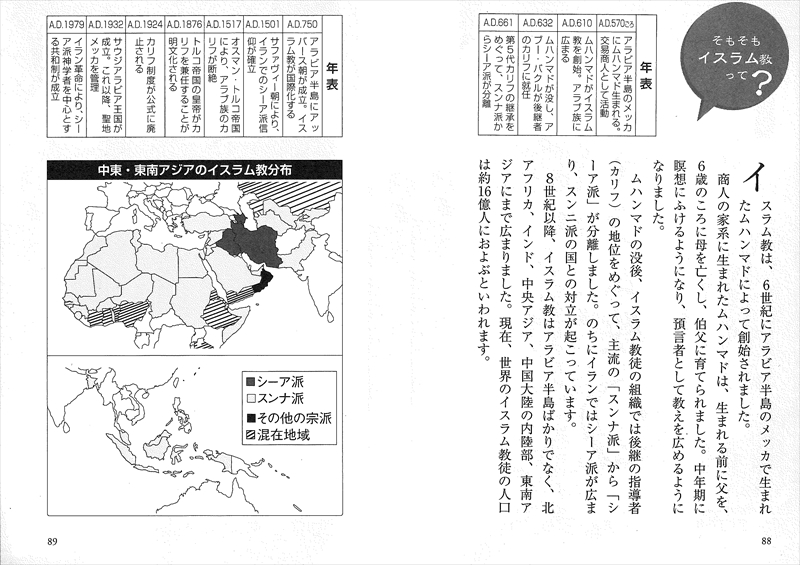

イスラム教について

イスラム教について

キリスト教、イスラム教と並んで三大「世界宗教」とされる仏教は啓典宗教ではありません。仏教の中には経典はたくさんあっても啓典はないのです。経典の中の経典とされる『般若心経』でさえ啓典ではありません。「汗牛充棟」なる言葉があるほど、仏教の経典は膨大である。「如是我聞」すなわち、「このように私は釈尊から聞いたのだが」と最初に書けば何でも経典になります。『法華経』でさえ釈迦入滅後1000年以上も後に作られたといいますが、その後も多くの教典が続々と作られました。

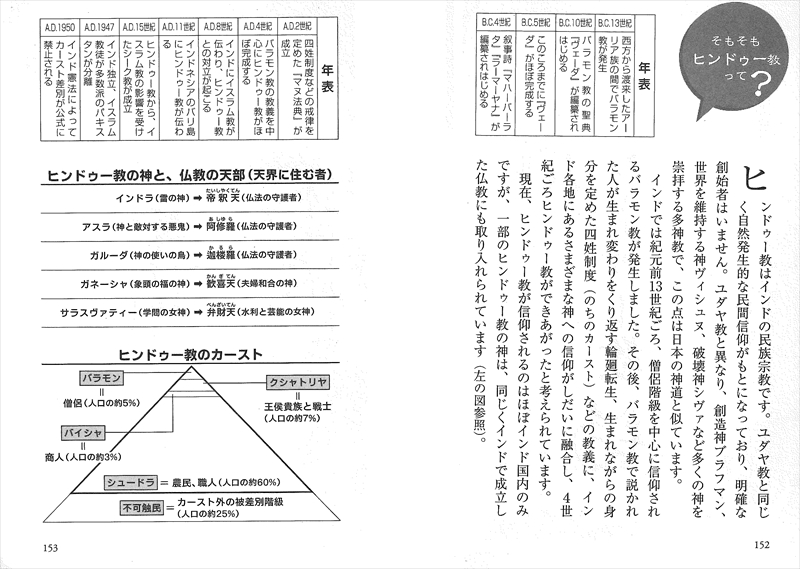

ヒンドゥー教について

ヒンドゥー教について

仏教だけでなく、ヒンドウー教にも、儒教、道教にも、日本の神道にも啓典はありません。な い。啓典宗教は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三姉妹宗教だけなのですが、ヒンドゥー教には『ヴェーダ』が、儒教には『論語』をはじめとする四書五経が、道教には『老子』や『荘子』が、神道には『古事記』や『日本書紀』があります。それらの書物を、「聖典」のジャンルに入れても間違いではないでしょう。

『死者の書』や『アヴェスター』も紹介

『死者の書』や『アヴェスター』も紹介

実際、大正時代に出版された『世界聖典全集』という世界中の宗教や哲学における聖典を網羅した稀有壮大な叢書には、『聖書』や『コーラン』、『般若心経』などの各種仏典はもちろん、『論語』などの四書五経、『老子』、『ウパニシャッド』、ゾロアスター教の『アヴェスタ』、エジプトの『死者の書』、そして『日本書紀』までが収められていました。

これが『世界聖典全集』全30巻だ!

これが『世界聖典全集』全30巻だ!

天下布礼日記「『世界聖典全集』を全巻購入しました」に書いたように、この『世界聖典全集』をわたしは全巻購入し、通読しました。それまでも各宗教の聖典や『論語』などは何度も読み返していましたが、大正時代に出版された革張りのハードカバーで聖なる言葉を読むのは格別でした。聖典や経典の魅力に取りつかれたわたしは、『慈経 自由訳』(三五館)、『般若心経 自由訳』(現代書林)、『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)、『はじめての「論語」』(三冬社)などを書きました。

宗教を知らずして、「世界は1つである」とか「人間はみな同じである」などと能天気に叫んでも、国際社会においては戯言にすぎません。たしかに、肌の色や民族や言語が違っても、人間は人間です。でも、人類という生物種としての肉体、つまりハードは同じでも、ソフトとしての精神が違っていれば、果たして同じ人間であると言い切れるでしょうか。大事なのはソフトとしての精神ではないでしょうか。その精神に最も影響を与えるものこそ宗教であり、その内容を知るには聖典や経典を読むのが一番です。

世界中の人の「こころ」を知るために

世界中の人の「こころ」を知るために

『知れば知るほど面白い 世界の聖典・経典』には、それぞれの聖典・経典の興味深いエピソードも多く集めました。2020年に開催される東京オリンピックもいよいよ近づいてきましたが、同書を読まれたみなさんが世界中の人の「こころ」を知り、真の国際人になられることを願っています。なお、同書の内容をさらに拡大・深化させ、いずれは『儀式論』(弘文堂)の姉妹本となる大著『聖典論』を書きたいです。その意味でも、本書『教養としてよむ世界の教典』は参考になりました。著者は上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長とも懇意であり、『はじめて学ぶ宗教』(有斐閣)という共著も出されているそうですので、ぜひ一度お会いして、聖典や教典について語り合ってみたいです。