- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2041 マーケティング・イノベーション | 経済・経営 『人類とイノベーション』 マット・リドレー著、大田直子訳(PUBLISHING)

2021.05.28

5月28日、東京から北九州に戻ります。

どちらも緊急事態宣言下にありますが、来月20日までの延長が本日決まるようです。まったく困ったものですね。

『人類とイノベーション』マット・リドレー著、大田直子訳(PUBLISHING)を紹介します。著者の本は、これまでにも一条真也の読書館『徳の起源』、『繁栄』で紹介した本を読みました。著者は1958年、英国ノーザンバーランド生まれの世界的に著名な科学・経済啓蒙家。英国貴族院議員(子爵)。元ノーザンロック銀行チェアマン。オックスフォード大学で動物学の博士号を取得。「エコノミスト」誌の科学記者を経て、英国国際生命センター所長、コールド・スプリング・ハーバー研究所客員教授を歴任。オックスフォード大学モードリン・カレッジ名誉フェロー。事実と論理にもとづいてポジティブな未来を構想する「合理的楽観主義」を提唱し、ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)、マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック創業者)らビジネスリーダーの世界観に影響を与えたビジョナリーとして知られます。

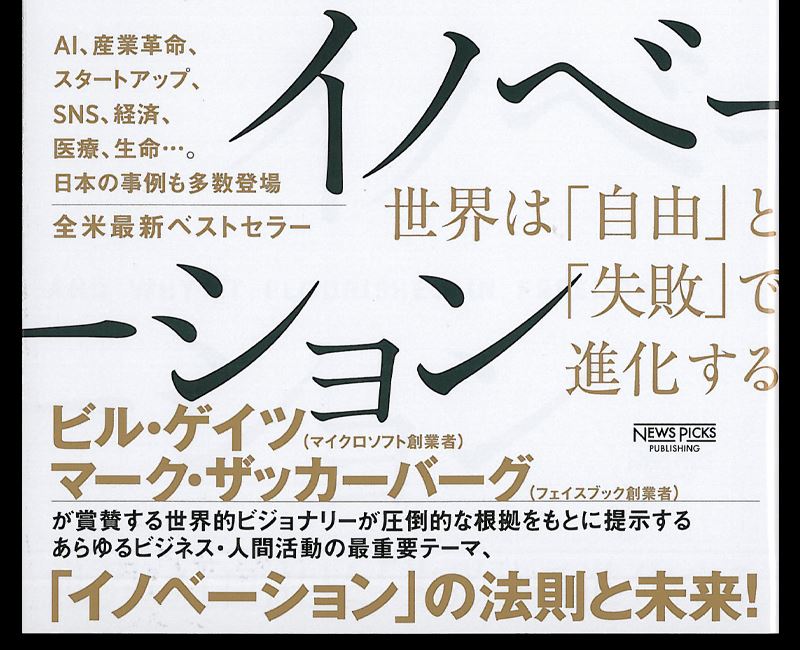

本書の帯

本書の帯

本書の帯には。「AI、産業革命、スタートアップ、SNS、経済、医療、生命……」「日本の事例も多数登場」「全米最新ベストセラー」「世界は『自由』と『失敗』で進化する」「ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)、マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック創業者)が賞賛する世界的ビジョナリーが圧倒的な根拠をもとに提示するあらゆるビジネス・人間活動の最重要テーマ、『イノベーション』の法則と未来!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「イノベーションとは結局のところ何なのか? なぜ、どのように起きるのか? 私たちに何をもたらすのか? 世界騒然のベストセラー、待望の邦訳!」と書かれています。アマゾンには、以下のように書かれています。

・なぜ原子力発電は「斜陽産業」になったのか

・世界を変えるのは「1人の孤高の天才」ではない

・世界を変えるのは「発明家」ではなく

「イノベーター」である

・新しいテクノロジーに携わった起業家の多くは

「破産」する

・イノベーションは圧倒的な雇用を生む

・イノベーションを阻害するのは

「規制」と「知的財産権」である

・人類史が証明する「イノベーションをはぐくむ環境」

・2050年の世界を予測する

また、アマゾンには以下の内容紹介があります。

「AI、SNS、起業、ブロックチェーン、経済、通信、医療、遺伝子編集……。あらゆるビジネスや社会活動における最大の課題『イノベーション』。それはいかにして起こるのか? その原動力とは? なぜ近年大きなイノベーションが生まれないのか? 誰も知らなかった『イノベーションの本質』を、産業革命史や人類史、Google、Amazonの実例など、圧倒的なファクトを積み重ねて解き明かす。ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、スティーブン・ピンカー(『21世紀の啓蒙』)、ピーター・ディアマンディス(『2030年』)らの世界観に大きな影響を与えた現代最高の科学・経済啓蒙家による、待望の最新刊にして米英ベストセラー。巻末に特別追記『コロナ後の世界とイノベーション』を収録」

さらに、アマゾンには以下の推薦の言葉があります。

「2020年の私のベストブックは本書だ。『1人の天才が世界を変える』という思い込みはもう捨てよう。蒸気機関もテレビも電球も、1人の天才による発明ではない。無数のイノベーションが『進化』を繰り返した結果生まれたものだ。そう、イノベーションとは『生物の進化』と同じ仕組みなのだ」

リチャード・ドーキンス(『利己的な遺伝子』)

「本書でとくに深い洞察があるのは、失敗は成功の一部であること、試行錯誤を繰り返すことの意義、そしてイノベーションを妨げがちな『政府』についての指摘だ。さらに人類の成功に不可欠な材料は何かという点においても、私はリドレーに完全に同意する」――

ジェームズ・ダイソン(ダイソン社創業者)

「名著だ。読め」――Forbes誌

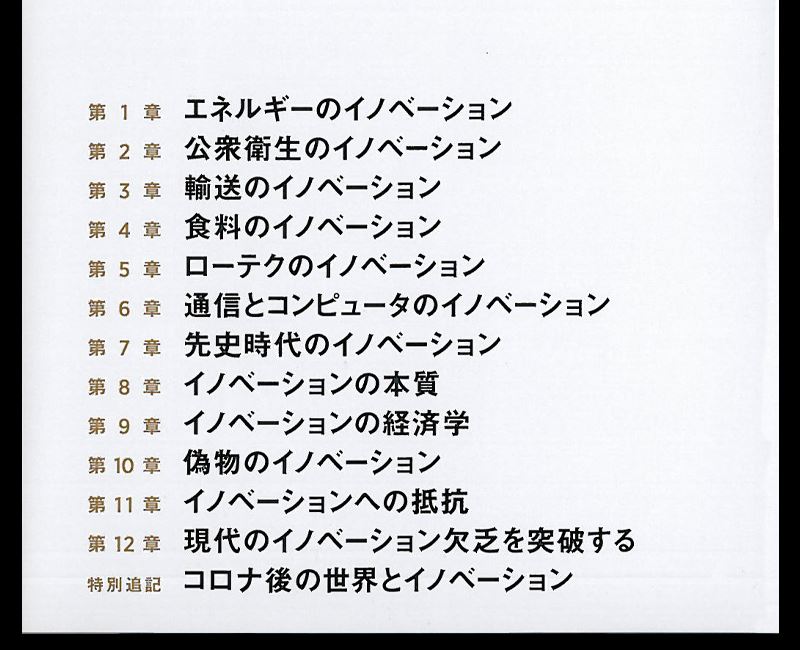

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 エネルギーのイノベーション

第2章 公衆衛生のイノベーション

第3章 輸送のイノベーション

第4章 食料のイノベーション

第5章 ローテクのイノベーション

第6章 通信コンピュータのイノベーション

第7章 先史時代のイノベーション

第8章 イノベーションの本質

第9章 イノベーションの経済学

第10章 偽物、詐欺、流行、失敗

第11章 イノベーションへの抵抗

第12章 イノベーション欠乏を突破する

特別追記:コロナ後の世界とイノベーション

「謝辞」

「出典と参考文献」

「はじめに」の「イノベーションとは何なのか」では、著者はこう述べています。

「iPhoneのバッテリー内の電気とケワタガモの体の温もりは、ほぼ同じことをしている。つまり、エネルギーを消費または変換することによって、偶然にはありえない秩序(写真、子ガモ)をつくっている。そしてさらに、ケワタガモとiPhoneについてのような、たったいま私の頭に浮かんだ考えそのものも、私の脳内におけるシナプス活動のありえない配列であり、その配列も当然、私が最近食べたものからのエネルギーに支えられているが、それを可能にするのは脳に内在する秩序であり、その秩序自体が何百万年ものあいだ個体に作用している自然淘汰による進化の産物であり、個体それぞれの『ありえなさ』はエネルギー変換によって維持されてきた。生命もテクノロジーも詰まるところ、ありえない万物の配列であり、エネルギー生成の結晶なのだ」

イノベーションはさまざまなかたちで生まれますが、すべてに共通し、さらに進化によって生じた生物学的イノベーションとも共通するのは、「ありえなさ」が高められていることだとして、著者は「iPhoneであれ、考えであれ、子ガモであれ、イノベーションはすべて、原子やデジタル情報のありえない組み合わせである。iPhone内の原子が何十億というトランジスタと液晶になるよう偶然にきちんと配列されたり、子ガモ内の原子が血管やふわふわした羽毛をつくるよう偶然に配列されたり、私の脳内のニューロン発火が『熱力学の第2法則』の概念を表現できて、現に表現することもあるパターンになるよう偶然に配列されることは、天文学的なありえなさである。イノベーションは進化と同様、偶然に生じることはありえない――そしてたまたま役に立つ――かたちに、万物を再配列する方法をどんどん見いだしていくプロセスだ」と述べます。

イノベーションとは、エネルギーを利用してありえないものをつくり、つくられたものが広まるのを確かめるための、新たな方法を見つけることを意味します。それは「発明」よりはるかに大きな意味をもつと指摘し、著者は「なぜならイノベーションという言葉には、使う価値があるほど実用的で、手ごろな価格で、信頼できて、どこにでもあるおかげで、その発明が定着するところまで発展させるという含みがあるからだ。ノーベル賞経済学者のエドマンド・フェルプスは、イノベーションを『世界のどこかで新たな慣行になる新しい手法や新しい製品』と定義している。本書では、通常ひとつのアイデアをほかのアイデアと結びつけることによって広めようという長い奮闘のすえに、発明がイノベーションへとつながるアイデアの道をたどるつもりだ」と述べています。

イノベーションは現代世界にまつわる最も重要な事実だが、きちんと理解されていない事実でもあります著者は、以下のように述べています。

「イノベーションは、ほとんどの現代人が祖先とくらべて繁栄し、賢明な生活を送っている理由であり、ここ数世紀の大富裕化の確かな原因であり、極貧率が史上初めて世界的に急落した――私が生まれてからこれまでに世界人口の50パーセントから9パーセントに下がっている――ことの簡潔な説明である。経済史学者のディアドラ・マクロスキーが言うように、欧米だけでなく中国やブラジルも含めて、ほとんどの人が先例のないほど豊かになったのは、『イノベーション主義』のおかげだった。つまり、生活水準の向上に新しいアイデアを応用する習慣だ」

「イノベーションは科学より『先』に生まれる」では、人びとの生活を変えたイノベーションのほとんどは、少なくとも最初は、新しい科学知識に負うところは少なく、変化を促したイノベーターのほとんどは、教育を受けた科学者ではなかったとして、著者は「それどころか、蒸気機関を発明したトーマス・ニューコメンや、織物革命を起こしたリチャード・アークライト、鉄道の父ジョージ・スティーヴンソンのように、多くのイノベーターは出自が低く、ろくな教育を受けていなかった。多くのイノベーションは、それを支える科学より先に生まれている。したがってフェルプスが論じているように、産業革命はじつのところ、内部で進行するイノベーションを製品そのものとして生みだす、新手の経済システムの出現だったのである。いくつかの機械そのものがこれを可能にしたのだと、私は主張したい。蒸気機関は『自己触媒的』だったとわかっている。具体的には、蒸気機関は炭坑の排水を行ない、それが石炭のコストを削減し、そのおかげで次の機械をより安く、より容易につくることが可能になった」と述べています。

「イノベーションと人類の繁栄」では、人類史の主要テーマは、生産するものが着実に専門化し、消費するものが着実に多様化していくことであると指摘し、「不安定な自給自足から、より安定した相互依存に移っている。週に40時間、他人のニーズを満たすこと――それは『仕事』と呼ばれる――に専念することにより、そのほかの(寝ている56時間は除いて)72時間を、他人によって提供されるサービスに頼ってすごすことができる。イノベーションのおかげで、ほんの一瞬の労働で、電灯を1時間つけることができるようになった。その量の明かりを、もしもゴマ油やヒツジの脂を集めて精製し、それを単純なランプで燃やすことによって自分でつくらなくてはいけないとしたら、まる1日働く必要がある。人類の多くがそう遠くない過去に、それをやっていたのだ」と述べるのでした。

第1章「エネルギーのイノベーション」の「蒸気機関の『起源』はあいまいだ」の冒頭を、著者は「私が思うに、おそらく人類史上最も重要な出来事は、1700年ごろに北西ヨーロッパのどこかで起こり、それを達成したのは1人または複数の誰か(おそらくフランス人かイギリス人)だ。しかし、それが誰なのかを知ることはできない」と書きだしています。その出来事とは、初めて制御下で熱が仕事に変換されたことであり、産業革命を不可避ではないにしても可能にした、ひいては現代世界の繁栄と今日見られるテクノロジーの驚くべき隆盛につながった、重大な進歩であるといいます。ちなみに、ここでいう「仕事」とは、物理学者が定義する広い意味ではなく、制御された活動的な動きという口語的な意味だとか。

この文章を、電気で動く電車に乗って、電灯の助けを借り、電気で作動するノートパソコンで書いているという著者は、「その電気のほとんどは電線を伝って発電所から届いており、その発電所ではガスの燃焼や核分裂の熱によって水を沸かし、生成された蒸気の力で巨大なタービンが高速回転している。発電所の目的は、燃焼の熱で水を蒸気に膨張させて圧力を発生させ、さらにその力をタービンの翼の運動に変え、それが電磁石内で動くことで電線内の電子の動きをつくり出すことである。同じようなことが車や飛行機のエンジン内部でも起こる。燃焼が圧力を生み、圧力が動きを引き起こすのだ。私やあなたが送っている生活を実現する膨大な量のエネルギーはほぼすべて、熱から仕事への変換によってもたらされる」と述べます。

「なぜ原子力は斜陽産業になり果てたのか」では、20世紀に現われた革新的なエネルギー源はただひとつ、原子力だと示されます。風力と太陽光もはるかに改良され、将来的に有望だが、まだ世界的なエネルギー源としての割合は2パーセントに満たないとして、著者は述べます。

「エネルギー密度の点からすると、原子力に並ぶものはない。スーツケースサイズの物体が、適切に配管されれば、ひとつの町や空母にほぼ永久に電力を供給できる。原子力の民間開発は応用科学の勝利だった。その道は核分裂とその連鎖反応の発見から始まり、マンハッタン計画での理論から爆弾への変換を経て、制御された核分裂反応とそれを水の沸騰に応用する段階的な工学設計へとつながった」

2011年の福島の大惨事を考えると、福島原発の設計には安全性に大きな欠陥がありました。ポンプが高波で浸水しやすい地下にあったのです。著者は、「もっと新しい設計では繰り返されそうもない、単純な設計ミスだ。それは古い原子炉であり、もし日本がまだ新しい原子炉を建設していたら、ずっと前に廃止されていただろう。コストの高い過剰規制によって核の普及とイノベーションが抑制されていたせいで、福島原発は稼働時間が長すぎたために、システムの安全性が低下したのだ」と述べるのでした。

第2章「公衆衛生のイノベーション」の「『タバコ』という人類最悪のイノベーション」では、現代の最も恐ろしい殺し屋は、もはや病原菌ではなく習慣、すなわち喫煙だと指摘し、著者は「600万人以上を直接早死にさせ、さらに100万人の死に間接的に関与している可能性がある。1500年代にアメリカ大陸から日世界にもち込まれた喫煙というイノベーションは、人類最大の過ちのひとつだ」と述べています。喫煙は他のほぼどんな原因よりも若年死の原因になっています。がんや心臓病を引き起こすと知っても、その世界的な人気は驚くほど落ちません。喫煙で人が死ぬことはかなり前に合理的な疑いの余地なく立証されているのに、意外にもその習慣を止めるのに役立っていないのです。

第3章「輸送のイノベーション」の冒頭を、「無数の試行錯誤の産物としての機関車」として、著者は「人類誕生から1810年代まで、疾走するウマより速く進める人間はいなかった。そのあと1世代のうちに、その3倍も速く、しかも1度に何時間も移動するのが当たり前になった。これほど具体的でドラマチックなイノベーションがあっただろうか? その一方、私が生きてきた時代には、輸送のスピードはあまり変わっていない」と書きだしています。

輸送のイノベーションを代表するものは、何と言っても自動車です。「贅沢品だった自動車を庶民のものにしたフォード」では、著者は「自動車を贅沢な発明からみんなのイノベーション、つまり一般人のための手ごろな実用品に変えるには、デトロイト出身の農民の息子が不可欠な存在だった。ヘンリー・フォードは1908年以降に業界に革命を起こし、蒸気自動車と電気自動車を過去に追いやり、自動車を大衆の手の届くものにしたのだ。そのおかげで人間の行動が非常に広範囲にいろいろと変わったので、蒸気機関が19世紀を代表するテクノロジーだったように、20世紀の代表は飛行機ではなく自動車である」と述べます。

飛行機というイノベーションは、かのライト兄弟によって実現されました。「ライト兄弟にあってラングレー教授になかったもの」では、1903年12月17日午前10時35分、ライト兄弟の弟のオーヴィル・ライトが操縦装置をコントロールするために2枚のうち下側の翼の上で腹ばいになり、兄のウィルバー・ライトが助走中の飛行機を安定させるために並んで走るあいだに、「フライヤー」は木製の軌道からやっかいな向かい風へとなめらかに浮き上がったことが紹介されています。著者は、「ガソリンエンジンが推力を、複葉の翼が揚力を与える。12秒後、36メートル進んだところで、飛行機はスキー板を使って着陸した。見守っていたのはたった5人。その日そのあとウィルバーがほぼ1分間、250メートル以上もフライヤーを飛ばした」と書いています。

「なぜ飛行機事故による死者がゼロになったのか」では、2017年、商用旅客ジェット機の墜落による死者は、初めてゼロを記録したことが紹介されます。著者は、「貨物機、自家用機、プロペラ機による死亡墜落事故はあったが、商用旅客ジェット機のものはなかった。それでもその年、商用飛行は3700万回という記録を出している。世界の飛行機事故による死者数は、1990年代の年間1000人超えから2017年のわずか19人まで、着実に減少した。しかも飛行機に乗る人の数は大幅に増えている。2件の事故が2018年にインドネシアで(死者189人)、2019年にエチオピアで(死者157人)、どちらもボーイング737-MAX8機にコンピュータのエラーが原因で起こっているが、それでも一般的な傾向は変わっていない。この2件の例外的な悲劇で、そうした事故がどれだけまれになったかが浮き彫りになり、結果としてその機種すべてが飛行禁止になった。半世紀前との比較はさらに鮮明だ。現在、1970年とくらべて10倍の人が飛行機に乗っているが、航空安全ネットワークによると、死者数は以前のほうが10倍多かったという」と述べます。

第4章「食料のイノベーション」の冒頭を、「ジャガイモというイノベーション」として、著者は「ジャガイモはかつて旧世界におけるイノベーションだった。スペイン人征服者がアンデス山脈から故国に持ち帰ったのだ。新しいアイデアと成果が社会に広がっていくのは、容易であり困難でもあることを示す好例である。ジャガイモは主要農作物のなかで最も生産性が高く、単位面積あたりのエネルギーは穀物の3倍だ。約8000年前、標高3000メートル以上のアンデス高地で、塊茎が硬くて有毒な野生植物から栽培品種化された。なぜ、どうやって、そんな危険な先祖を栄養になる植物に改良することができたのかは、長い歳月に覆い隠されているが、おそらくチチカカ湖に近いどこかで起こったのだろう」と書きだしています。

第5章「ローテクのイノベーション」の冒頭を、「ヨーロッパ人を感激させた『インド数字』」として、著者は「9、8、7、6、5、4、3、2、1。これがインド人の使う9つの数字だ。この9つの数字と、アラビア語でゼフィラムと呼ばれる0という符号を使って、どんな数でも表わすことができる。それをこれから証明する」。こうして1202年(ローマ数字で表わすとMCCⅡ年)ごろ、ひとりのイタリアの商人がヨーロッパに、近代的な数字、近代的な算術、そしてとくに重要なゼロの使用を紹介した」と書きだしています。イギリスの数学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドは、「ゼロについて重要なのは、日常の営みで使う必要がないことだ。ゼロ匹の魚を買いに出かける人はいない」と述べました。ゼロは数を形容詞から名詞に変え、そしてそれ自体が数になります。これは広範囲に影響をおよぼしたイノベーションでしたが、テクノロジーはいっさい関与していません。

「なぜ街中で下水の臭いがしないのか」では、イギリス議会科学技術部によると、ロンドンで出される下水の量は、1日10億リットル以上だということが紹介されます。つまり年間4000億リットル、標準的なプール100万杯なのですが、著者は「その臭いがまったくしない。なぜだろう?」と問い、「これは新しい現象であり、イノベーションである。過去には、都市にはつねに下水の臭いが漂っていて、通りを歩いていれば、その臭いを嗅がずにいるのはもちろん、汚水を見かけたり、そこに足を突っ込んだりせずにいるのは至難の業だった。現在、下水は相変わらずあちらこちらにあるが、私たちから完全に切り離されているので、見かけることはもちろん、臭いを嗅ぐこともない。流され、処理され、消え去るので、ほぼ完全に見えない。考えてみると、これは私たちの文明のすばらしい成果であり、最高の部類に入る」と述べています。

「なぜキャスターは70年代まで発明されなかったのか」では、著者が「私は若いころ、重いカバンを引きずって鉄道駅や空港を移動していたので、キャスター付きスーツケースは文明の最高峰に入ると思っていることが示されます。しかしこれほどローテクなものにしては登場したのが意外なほど遅く、人類が初めて月面に着陸したあとのことだ」と述べています。それから、「1970年のある日、マサチューセッツ州の旅行用カバンメーカーの重役だったバーナード・サドウは、休暇で家族と一緒にアルバ島に出かけた。帰路にアメリカの税関で列に並び、前に進むたびに2個の重いカバンを持ち上げる。ちょうどそのとき、空港職員が重い機械を載せた台車を押しながら通りすぎた。『なあ、あれこそ僕たちの荷物に必要なものだ』と、サドウは妻に言った。帰宅したあと、衣装トランクからキャスターを4個はずし、スーツケースに取りつけた。そしてスーツケースにひもをつけて、家中を楽々と引きずった」と紹介しています。

「マクドナルドを変えたセールスマン」では、食のイノベーションとしてのマクドナルドが登場します。著者は、「簡単な食事は皿やフォークなしで食べられる形式を標準にして用意できるというレイ・クロックの認識と、世界中に広まった――マクドナルドという――その手法のことを思うと、変化を起こすのは発明ではなく商業化だとあらためて思い知る」と述べます。マクドナルド兄弟は、メニューがシンプルであれば手軽で確かな食事を用意できる、組立ライン手法のようなものを開発していたことを指摘し、著者は「クロックは兄弟と提携を結んで、統一性と値ごろ感を強調しながら、彼が規格を厳しくコントロールできる、フランチャイズ方式でマクドナルドを大きくした。当時のファストフードが信用できなかったのとは大ちがいだ。ほどなく、マクドナルドに張り合ってまねする店が、アメリカだけでなく世界中に次々と生まれ、やがてその人気に対し、文化評論家がえらそうに怒りを示すようになった。これほどすばらしい栄誉はないだろう」と述べるのでした。

第6章「通信とコンピュータのイノベーション」の「マルコーニの奇跡と理想」では、半世紀前の電信の先駆者と同じように、マルコーニはグローバルな通信を解放することで諸国民どうしの平和と調和が深まるいっぽうだと信じていたことが紹介され、著者は「この理想郷を思い描く考えは魅力的だった。物理学者のウィリアム・クルックス卿もまた、情報を伝えるのにヘルツ波を使うことを予測しており、それを用いて『収穫を増やし、寄生虫を殺し、下水を浄化し、病気を撲滅し、天候を制御する』ことについて書いていた」と述べます。また、「もしマルコーニがいなくても、無線通信は1890年代に生まれていただろう。インドのジャガディッシュ・チャンドラ・ボーズ、イギリスのオリヴァー・ロッジ、ロシアのアレクサンドル・ポポフが、電磁波を使って、通信とは限らないにしても、離れた場所に作用を引き起こす実験を行ない、発表していた。フランスのエドゥアール・ブランリーやボローニャのアウグスト・リーギのように、そうした波を送受信する、もっとすぐれた装置を発明している者もいた。そして次にニコラ・テスラが現われた。じっとしていられない天才であり、電気モーター、交流電流、無線通信に関係するさまざまなアイデアの発案者である。

「『放送』の可能性をいちはやく見抜いたナチスドイツ」では、「ラジオがなければ、私たちが権力を握ることも、それを現在のように使うことも不可能だっただろう」というナチスの宣伝部長だったヨーゼフ・ゲッベルスが1933年8月に述べた言葉が紹介され、著者は「2013年の経済学者チームによる詳細な分析は、1930年9月の選挙でのナチスの得票率が、ラジオの普及している地域ではあまり上がらなかったことを示している。放送が一般にやや反ナチの傾向があったからだ。1933年1月、アドルフ・ヒトラーが首相になるとすぐに、ラジオで強烈な親ナチのプロパガンダが始まり、わずか5週間後、最後の適正な選挙ではラジオの影響が逆転した。ナチスの得票率が、ラジオを利用できる人が多い場所で増えたのだ(似たようなパターンが1993年のルワンダ虐殺でも見られた。『ヘイトラジオ局』RTLMを聴取できる人が多い地域ほど、ツチ族に対する暴力が激しかった)」と述べています。

「コンピュータの発明者はいない」では、著者は「蒸気機関の起源が、1700年代初期、無名の貧乏人たちがさしたる見返りもなく取り組み、誰も彼らの冒険を記録していなかった時代のかなたに消え去っているとしたら、コンピュータを発明したのが誰かを決着させるほうが、はるかに容易だろう。それは20世紀半ばのイノベーションであり、主役は全員、自分の仕事を後世に残すために記録される機会に恵まれており、誰もが自分は歴史をつくっているのだと気づいている。ところが、そううまくはいかない。コンピュータの始まりは、もっとはるか昔の確かめられないイノベーションのそれと同じくらい、はっきりしないし混沌としている」と述べています。

コンピュータをただの計算機と区別するとても大切な要素が4つあります。デジタル(とくに2進法)方式で、電子式で、プログラム可能で、汎用でなくてはならないということです。つまり、少なくとも原理的にはどんな論理タスクも実行できなくてはならないとして、著者は「歴史家のウォルター・アイザックソンは、多くの主張を徹底的に調査したすえ、この基準をすべて満たす最初のマシンは、1945年の終わりごろにペンシルヴェニア大学で運用が始まった、ENIAC(エニアック、Electronic Numerical Integrator and Computer)だと結論づけた。重さは30トン、大きさは小さい家くらいあり、1万7000本以上の真空管が搭載されているENIACは、長年にわたってうまく機能し、その設計を直後のほとんどのコンピュータがまねた。ENIACを考案したのは、著名な物理学者ジョン・モークリー、完璧主義エンジニアのプレスパー・エッカート、そして有能な兵士ハーマン・ゴールドスタインである」と述べます。

「ナチスの暗号を解読したコンピュータとチューリング」では、数学者アラン・チューリングが取り上げられ、著者は以下のように述べています。

「私たちが称賛すべきなのは、汎用コンピュータの実機より、むしろその概念かもしれないということだ。1937年に発表されたチューリングの著名な数学論文『計算可能な数について』は、どんな論理タスクも実行できる万能コンピュータが存在しうることを、初めて論理的に実証した。現在、私たちはそういうものを『チューリングマシン』と呼ぶ。1937年、チューリングはプリンストン大学で実際に、電気リレースイッチを使って文字を符号化のために2進数にするマシンをつくった。たとえそれが完成されたわけでも、コンピュータだったわけでもないにせよ、発見の瞬間と呼ばれるに値するかもしれない」

「世界のコンピュータ需要は5台くらいだろう」では、業界が揺るがされそうなとき、それがいちばん見えていなかったのは、業界に最も近い人たちだったことが多いと指摘し、著者は「1943年、IBM社長のトーマス・ワトソンが、『世界のコンピュータ市場の規模は5台くらいだろう』と言った。1961年、連邦通信委員会の委員だったチュニス・クレイヴンは「通信宇宙衛星がアメリカ国内で、電話、電報、テレビ、またはラジオのサービスを向上させるのに使われる可能性は事実上ゼロだ」と言った。1981年、携帯電話を発明したと誰よりも主張できるマーティー・クーパーが、モトローラの研究部長だったとき、「携帯電話は地域の有線システムに取って代わることは絶対にない。私たちが死んだあとに実現するものとして計画しても、価格が十分に下がらない」と言った。経済ジャーナリストのティム・ハーフォードが指摘しているように、1982年に制作された未来を描いた映画『ブレード・ランナー』のなかで、ロボットはまるで生きているかのようで、主人公が恋に落ちるほどだが、彼がデートに誘うために使うのは携帯電話ではなく公衆電話だ」

「ソーシャルメディアの台頭と『フィルターバブル』」では、印刷の発明は西洋社会に政治的・社会的大変動を引き起こし、それが社会を二極化し、多くの人びとを死なせたとして、著者は「その原因はおもに、キリストの体は聖餐式に文字どおりあるのか、それとも比喩的にあるのか、そしてローマ教皇は不可謬であるかどうかについての争いだった。印刷はさらに、かつてないほど広く深い知識と理性の啓蒙活動でも、先導役を務めた。1450年ごろ、ヨハン・グーテンベルクによって引き合わされた印刷機と紙と組み換え可能な活字の組み合わせは、大きな社会変化を引き起こした情報イノベーションであり、そのほとんどは予測されなかったし、すべてが良いものだったわけでもない。スティーヴンソン・ジョンソンが言っているように、グーテンベルクの印刷機は『典型的な組み合わせイノベーションであって、飛躍的進歩というより寄せ集め細工であり』、その要素はそれぞれすでに、ブドウ圧搾機のオペレータなど、ほかの人たちによって発明されていた。しかし、たとえあなたがグーテンベルクを発明者と呼ぶとしても、真のイノベーターはマルティン・ルターである。印刷の用途を、おもにエリート聖職者に限られた目立たない仕事から、一般人向けの大衆市場ビジネスに変えたのだ。彼はラテン語ではなくドイツ語の簡潔で読みやすいパンフレットを作成した。1519年までに45作300版近く発行しており、ヨーロッパでもとりわけ多作の著者だった。アマゾンのジェフ・ベゾスやフェイスブックのマーク・ザッカーバーグのように、新技術の非常に大きな可能性に気づいていたのだ」と述べます。

「人工知能の未来」では、いまのところ、人工知能は人に取って代わるよりむしろ人を補強するのであって、数世紀にわたってオートメーションが行なってきたのと同じだ、というのがいちばん無難な意見であるとし、チェスの試合の場合も、現在最も成功しているチームは「ケンタウルス」、つまりアルゴリズムと人の結合体なのだと分析します。そして、著者は「車の運転についても同じことが言えるのはまちがいない。私はすでに、車が車線をはずれたときや、駐車スペースからバックで出るのに車が近づいているとき、自分の車が警告してくれると信頼している。将来、そのような『インテリジェントな』技がもっとたくさん好きなように使えるようになるにしても、私が車に乗り込み、目的地を教え、ハンドルを握りながら眠りにつける日は、私が思うにかなり先のことだ」と述べるのでした。

第7章「先史時代のイノベーション」では、最初に「火から飛行機まで、神への冒涜として迎えられたことのない偉大な発明はない」というJ・B・S・ホールデンの言葉が引用されています。同章の冒頭を、「人類最古のイノベーションは『農業』である」として、著者は「紀元前2世紀より前、イノベーションはめったになかった。人は新しいテクノロジーを1度も経験することなく、生涯を終えることもありえた。荷車、鋤、斧、ロウソク、宗教、トウモロコシ、どれも人が生まれてから死ぬまで見た目が変わらない。イノベーションは起こったが、散発的でゆっくりだ。さらに過去にさかのぼると、変化のテンポはもっとゆっくりになる。タイムマシンのダイアルをいまから1万年前に合わせると、降りたところに広がる世界では、変化が1世代どころか10世代でも気づかないほどゆっくりだ。とはいえ、あらゆるイノベーションのなかでもとりわけ重大なイノベーションのまっただなかに着地することになる。それは農業の導入だ」と書きだしています。

農業によって人類は、捕食者と採集者のまばらな集団から、土地の景観も生態系も変える高密度集団へと変わったと指摘し、著者は「ナイル川、インダス川、ユーフラテス川、ガンジス川、長江などの流域は、おもに人為的な生態系になり、そこでは特殊化した草の世話や植えつけをする仕事を人間が行なうようになった。一方、アジアのステップと丘陵では、人間に守られ世話されるウシやヒツジやウマが主役になった。遊牧民は定住し、人口密度は飛躍的に上昇し、それを抑えられるのは、新しい病気か飢饉が突然発生するときだけ。ほどなく、王や神、戦争のような、それまでなかった新しい文化イノベーションが情勢を牛耳るようになる。農業は蒸気機関やコンピュータと同じくらい影響力の大きなイノベーションだったのだ」と述べます。

「なぜ農業は世界中で『同時に』始まったのか」では、電球が1870年代の同じころに世界中のあちこちで別々に出現したように、農業にも同じことが起こっていると指摘し、著者は「農業の場合の『同じころ』は1000年か2000年のあいだのことだが、要は、人類が50万年以上も狩猟採集を行なっていたのにくらべれば、2、3000年は一瞬にすぎないということである。当時、人間は少なくとも7カ所――近東、中国、アフリカ、南米、北米、中米、そしてニューギニア――で、それぞれまったく無関係に農業を始めた。互いから農業のアイデアをもらったという証拠はなく、作物と栽培法の細かい部分は異なる。メソポタミアのコムギ農家はアンデスのジャガイモ農家やニューギニアのヤム農家はもちろん、中国のキビ農家にさえ影響を与えていない。この同時発生から推測されるのは、ヒトの脳が農業のアイデアを思いつく能力に向かって進化していたということ――これはありそうにない――か、あるいは、当時の状況に農業を可能にする何か新しいものがあったということだ。実際、特別なことがあった。それは『気候』である」と述べます。

1万2000年前より昔、世界は厳しい氷河時代にありました。著者は、「ということは、南方の山岳地帯だけでなく、ヨーロッパも北アメリカも、厚い氷床に覆われてはるかに寒かったということだ。しかし世界はもっとはるかに乾燥していたということでもある。なぜなら、冷たい海からは水分が蒸発しにくいので、降雨は頻度も量も少なかったからだ」と分析します。2001年、文化の進化に関する研究の先駆者であるピート・リチャーソンとロバート・ボイドが、農業は「更新世[氷河時代]には不可能だったが、完新世[現在の間氷期]には必須だった」と、初めて論じる画期的な論文を発表しました。気候が温暖に、湿潤に、そして安定した状況になって、二酸化炭素濃度が高くなるとほぼ同時に、人びとは植物の多い食事に移行し始め、人間の食べ物を集中的に生産するように生態系を変えていったというのです。農業は必然であり不可避だったからこそ、多くの異なる場所で発生したのです。

「『人類革命』?」では、10万年以上前の旧石器時代後半における高度な道具の発明に言及。これは「人類革命」と呼ばれているとして、著者は「とはいえ、それもまたイノベーションの展開であって、はるかにゆっくりではあるが、コンテナ船や携帯電話を実現したのと同じような力によって推進された。人類革命の前に、すでに猿人には道具があった。200万年前、私たちのヒト科の祖先はその大きな脳に見合うテクノロジーを身につけていた。燧石を打ち砕いて、縁のとがった『斧』をつくり、それを使って獣肉をばらしたり、素材を加工したりしたのだ」と述べています。スタンリー・キューブリック監督のSF映画史に残る名作「2001年宇宙の旅」の冒頭で、ヒトザルたちが使う道具が宇宙船に変わったシーンが思い出されますね。

「人口密度が高いほどイノベーションが起きやすい」では、著者は「イノベーションは現在富裕なシリコンヴァレーで盛んであり、ルネサンス時代の裕福なイタリア都市国家や、古代のギリシアと中国の都市国家で盛んだったように、そして農業は肥沃な川の流域で発明されたように、石器時代のイノベーションも、魚介類が豊富な場所のそばで始まった。マーク・トーマスとユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの同僚が2009年に書いた論文は、上部旧石器時代のイノベーションはすべて人口統計学の問題だと論じている。高い人口密度は人びとが専門化できる環境をつくり出すので、必然的に人間のテクノロジーの変化に拍車をかける」と述べています。

「私たちの脳は『加熱調理』によって大きくなった」では、蒸気機関やソーシャルメディアのようなイノベーションは文化を変えるとして、著者は「火は1歩先を行って、人間の生体構造を変えたイノベーションだ。いつどこで火が発明されたのか、まだ誰にも確実なことはわからない。考古学的証拠に見られる手がかりによると、50万年前だったかもしれないし、200万年前だったかもしれず、起こったのは1度かもしれないし、何度もあったかもしれない。しかし解剖学的証拠はかなり強力だ。ヒトは生ものを常食とすることはできず、その体は加熱した食べ物に適応していて、おそらくそうなってから200万年近く経過している。それが暗示するのは火の制御だ」と述べます。

「究極のイノベーションとは『生命』である」では、地球上の生命の始まりこそが最初のイノベーションだとして、著者は「原子とバイトが、エネルギーを利用して目的を達成できる、ありえない構造に初めて再配列されたのだ。エネルギーを利用した目的達成とは、車や会議にも当てはまる表現だ。それが起こったのが、知的なものはおろか生きものがまったくいなかった40億年前だったことも、どこでどうして起こったのかについて、あまりよくわかっていないことも、そのイノベーションとしての地位を損ねることはない。要はエネルギーとありえなさであることはわかっており、どちらも現在のイノベーションにとって不可欠である。そして誰も生命の起源を『計画』しなかったという事実も、大事な教訓である」と述べるのでした。

第8章「イノベーションの本質」の「イノベーションはセレンディピティであることが多い」では、1754年にホレス・ウォルポールが、行方不明だった絵画を見つけ出した経緯を説明するために生み出した「セレンディピティ」という言葉が取り上げられます。彼はそれをペルシアの童話「セレンディップの3人の王子」から引きました。ウォルポールが手紙に書いているように、その童話のなかで賢い王子たちは「もともと探していなかったものを、偶然に深い洞察力によって発見するのがつねだった」といいます。それはよく知られたイノベーションの特性、すなわち偶然の発見です。著者は、「ヤフーの創立者もグーグルの創立者も、検索エンジンを求めて起業したわけではない。インスタグラムの創立者はゲームアプリをつくろうとしていた。ツイッターの創立者は人びとがポッドキャストを見つける方法を考案しようとしていた」と述べます。

「イノベーションとは『アイデアの生殖(セックス)』である」では、あらゆるテクノロジーはほかのテクノロジーの組み合わせであり、あらゆるアイデアはほかのアイデアの組み合わせであると述べられています。エリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィーは「グーグルの自動運転車、カーナビアプリのWaze、ウェブ、フェイスブック、インスタグラムは、既存のテクノロジーの単純な組み合わせである」と言いました。しかし要点はもっと一般に当てはまるとして、ブライアン・アーサーは2009年の著書『テクノロジーとイノベーション』(みすず書房)で、この点を初めて主張し、「新しいテクノロジーは既存のテクノロジーの組み合わせで生まれ、(したがって)既存のテクノロジーはさらなるテクノロジーを生み出す」と述べました。

「イノベーションには試行錯誤が不可欠」では、たいていの発明家は、物事を「とにかく試すこと」を続ける必要があると知るとして、著者は「だから誤りへの寛容がきわめて重要だ。たとえば鉄道やインターネットなどの新しいテクノロジーができたばかりの数年は、財をなすより破産した起業家のほうがはるかに多いことは注目に値する」と述べます。また、「遊び」の要素も役立つのかもしれないとして、「遊ぶことが好きなイノベーターのほうが、予想外のものを見つける可能性が高い。アレクサンダー・フレミングいわく、『私は微生物で遊ぶのが好きだ』。二重螺旋の共同発見者であるジェームズ・ワトソンは、模型を使った自分の研究を『遊び』だと表現した。グラフェンを発明したアンドリュー・ガイムは『遊び心がつねに私の研究のトレードマークだ』と言っている」と先人たちの言葉を紹介しています。

「イノベーションは『協力』と『共有』を必要とする」では、「孤独な発明家」「一匹狼の天才」という誤った通念をぬぐうのは難しいとして、著者は「きわめて単純な物やプロセスでも、独りの人間だけでは理解できないことなどからもわかるように、イノベーションはつねに『協力』と『共有』を必要とする。経済学者のレナード・リードは『私は鉛筆』という有名なエッセイで、単純な鉛筆も大勢のさまざまな人によってつくられることを指摘している。木を切り倒す人、黒鉛を採掘する人、鉛筆工場で働く人、マーケティングや経営をする人、さらには木こりや経営者が飲むコーヒーの栽培をする人もいる。この膨大な数の協力する人びとのチームのなかに、どうすれば鉛筆をつくることができるか、すべてを知っている人はいない。知識は頭のなかではなく、頭と頭のあいだに蓄えられているのだ。イノベーションにも同じことが言える」と述べます。

「『同時発明』はめずらしくない」では、たいていの発明は、競合する申立人どうしの優先権論争につながると指摘し、著者は「人びとは同時に同じアイデアを思いつくようだ。ケヴィン・ケリーはこの現象について著書『テクニウム―テクノロジーはどこへ向かうのか』(みすず書房)で探り、発明または発見した人は温度計が6人、電信が5人、小数が4人、皮下注射が3人、自然淘汰が2人いるとしている。1992年、コロンビア大学のウィリアム・オグバーンとドロシー・トマスは、2人以上でほぼ同時に発明が行なわれた148の事例を列挙しており、そこには写真、望遠鏡、タイプライターも入っている」と述べています。最も驚きの例は電球で、その発明を21人がそれぞれ無関係に行ないました。同様に、1990年代にはたくさんの異なる検索エンジンが市場に参入しました。著者は、「1990年代に検索エンジンが発明されないことはありえず、1870年代に電球が発明されないこともありえなかった。それは必然だった。基本的なテクノロジーは、誰が活動していたにせよ、必ず世に出る状態に到達していた」と述べています。

「グーグル創業者が車に轢かれても検索エンジンは登場していた」では、少し手厳しく聞こえるかもしれないが、これは古今東西あらゆる科学者と発明家に紛れもなく言えることだとして、著者は「ニューコメンがいなくても、1730年までに蒸気機関はまちがいなく発明されていた。ダーウィンがいなくても、ウォレスが1850年代に自然淘汰を理解していた。アインシュタインがいなくても、ヘンドリック・ローレンスが数年以内に相対性原理を導いていただろう。シラードがいなくても、20世紀のいつか、連鎖反応と原子爆弾は発明されていただろう。ワトソンとクリックがいなくても、モーリス・ウィルキンスとレイモンド・ゴスリングが数カ月以内にDNAの構造を把握していただろう――ウィリアム・アストベリーとエルウィン・バイトンは1年前にすでに主要な証拠を見つけていたが、それに気づいていなかった」と述べています。イノベーションは必然であり、個人は重要ではないというわけです。

第9章「イノベーションの経済学」の「イノベーションは科学の娘であるのと同じくらい科学の母である」では、科学がテクノロジーにつながり、それがイノベーションにつながるという考えは、政治家、ジャーナリスト、そして世間一般に広く受け入れられているとして、著者は「この『線形』モデルはほとんどすべての政策当局を支配しており、イノベーションの究極の促進剤として科学への公金支出を正当化するのに使われている。そうなることもありえるが、発明から科学が生まれる例も、同じくらい頻繁に見られる。うまく機能するテクニックやプロセスが開発され、それに対する理解があとからついてくるのだ。蒸気機関が熱力学の理解につながったのであって、その逆ではない。動力飛行はほぼあらゆる航空力学に先行していた。動植物の育種は遺伝学に先行していた。ハト好きがダーウィンの自然淘汰に対する理解の基礎を築いた。金属加工が化学の誕生を助けた。ワクチン接種の先駆者は、どうして、なぜ、それがうまくいくのか、まったくわかっていなかった。抗生物質の作用機序が理解されたのは、実用化のずっとあとだった」と述べています。

「大企業はイノベーションが下手」では、イノベーションはしばしば門外漢からもたらされるとして、著者は「これは組織だけでなく個人にも言える。ヨークシャーの一介の時計職人だったジョン・ハリソンが、船上で使える正確で安定した時計を製作することによって、経度をはっきり知る問題を解決したとき、経度委員会は長いあいだ真剣に取り合おうとしなかった。なぜなら、彼は科学界の重鎮ではなかったし、彼の解決法は先進の天文学を使うものではなかったからだ。トーマス・ニューコメンからスティーヴ・ジョブズまで、何人もの偉大なイノベーターはもともと家庭環境に恵まれず、時代に乗り遅れた田舎で育ち、豊富な人脈も輝かしい学歴もない人物だった。規模という意味では真逆の巨大組織もまた、より革新的なスタートアップに破滅させられることが多い。IBMはマイクロソフトに、そしてマイクロソフトはグーグルとアップルに、不意を突かれた」と述べています。

なぜ大企業はイノベーションが下手なのか。この問いについて、著者は「官療的で、現状での既得権が大きく、顧客の関心や実態や可能性に注意を払うのをやめるからだ。したがって、イノベーションが盛んになるためには、門外漢、挑戦者、そして破壊者が足場を築くことを促すか、少なくとも許すような経済活動を行なうことが、きわめて重要である。それは競争への寛容さを意味し、歴史的にはほとんどの社会で驚くほどめったに見られない。歴史上つねに君主は、貿易会社に、手工業のギルドに、または国営事業に、独占権を認めることに終始してきた」と答えます。

「オープンソース運動」では、大企業にイノベーションを起こさせるきっかけのひとつが競争であると指摘し、著者は「ウォルマート、テスコ、アルディのような企業が経営するスーパーは、この数十年、次々とイノベーションを顧客に提供してきた。バーコード、スキャナ、トラックからトラックへの直接積み降ろし、洗わないでいいサラダ、調理済み食品、自社ブランド製品、ポイントカード、等々。こうした企業が国営独占企業だったとしたら、イノベーションはもっと遅かったか、まったく起きなかったことはまちがいない。そして小売業界のイノベーションの多くは、業界の外から取り入れられている。企業は活用できる新しいテクノロジーに敏感なのだ」と述べます。

「消費者自身による究極のオープンソースイノベーション」では、究極のオープンソースイノベーションは、消費者自身によって行なわれるものだとして、著者は「マサチューセッツ工科大学のエリック・フォン・ヒッペルは、消費者によるフリーイノベーシンは無視されている経済領域であり、イノベーションは生産者イノベーションによって動かされているという前提は誤解を招く、と主張する。彼の計算によると、何千万という消費者が、自分で使うために製品を開発したり修正したりするのに、年間何百億ドルも費やしているという。ほとんどがそれを自由時間に行ない、自由に他人と共有する」と述べています。

第10章「偽物のイノベーション」では、「ノキアの誤算」が言及されます。イノベーションの失敗のほとんどは悪だくみではなく、多くは世界を良くしようという誠実な試みから始まり、その目標を達成しきれないのだと指摘する著者は、「例として、携帯電話市場の歴史を検討してみよう。携帯電話は、1990年代にとても小さく安くなって人気が出た瞬間から、たえまないイノベーションを経験してきた。電話機本体は小さくなり、バッテリーは薄くなり、信頼性は向上し、新しい機能が爆発的に増えている。2000年、ノキアによって文字が表示される。2005年、モトローラがカメラを組み込む。2006年、ブラックベリーが携帯電話のメールを実現。2007年、iPhoneがタッチスクリーンと音楽とアプリソフトをもたらす。スマートフォンのおかげで人は、カメラ、懐中電灯、方位磁石、電卓、ノート、地図、アドレス帳、ファイルキャビネット、テレビ、さらにはトランプまでも、所有する必要がほとんど、またはまったくなくなった。2016年には、私たちはサムスンのギャラクシーやiPhone6sで映画を鑑賞し、自撮り写真を共有し、ソーシャルメディアを見ていた。黒くて機能中心のものから、カラフルでおしゃれになった」と述べています。

「アマゾンの失敗の歴史」では、ジェフ・ベゾスがよく誇らしげに言い張るとおり、アマゾンは成功に向かう途中で失敗する良い手本だとして、著者は「アマゾンでのわれわれの成功は、年に、月に、週に、どれだけ実験するかの関数だ。まちがうと少し傷つくかもしれないが、遅れれば命がない」「試す実験の数を100から1000に増やせれば、生み出すイノベーションの数は劇的に増える」というベゾスの発言を紹介します。ベゾスは本がネット販売の有力候補だと目ざとく気づき、彼を鎮圧するための大手書店によるネット販売の試みを撃退し、1997年に会社の株式を公開したあと、インターネットのあらゆることに首を突っ込む総合テクノロジー会社のトップになり、どんどん大物になっていったのでした。

「携帯電話は実際より数十年早く実現していた」では、ほとんどのテクノロジーはだいたい適時に生まれるものであり、もっとずっと早く導入されることはありえなかったけれども、考えられる例外は携帯電話かもしれないとして、著者は「携帯電話通信の歴史は、トム・ハズレットが2017年の著書『政治のスペクトル(The Political Spectrum)』で明かしているように、さまざまなロビー活動の強い要請により、政府に官僚的先延ばしを強要されたとんでもない物語である。携帯電話は実際より数十年早く実現していた可能性がある」と述べます。

第12章「現代のイノベーション欠乏を突破する」の「イノベーションは自由から生まれる」では、著者は「イノベーションは自由から生まれる。なぜなら、それは自由に表現された人間の願望を満足させようとする、自由で独創的な試みだからである。革新的な社会は自由な社会であり、そこでは人びとは自由に自分の望みを表現し、その望みの実現を求める。そしてそうした要求を満たす方法を見つけるために、創造力にあふれる人たちが自由に実験する――他人を傷つけないかぎりは。私が言っているのは、極端に自由を主張する無法という意味の自由ではなく、何かが具体的に禁止されていないなら、それは許されるはずだと想定すべきであるという、一般的な考えである。その想定は、現在、あなたのできないことだけでなく、できることも政府が決定しようとする世界では、驚くほどまれな現象である」と述べています。

「イノベーションの不可能性ドライブ」では、誰かがイノベーションを起こし続けることを望むと述べます。なぜなら、イノベーションがなければ生活水準の停滞という暗い見通しに直面し、それが政治的分裂と文化的幻滅につながるからだとして、著者は「イノベーションがあれば、長寿と健康の明るい未来が開け、より多くの人がより充実した生活を送り、驚くような技術的偉業がなし遂げられ、地球の生態系への影響が軽減される。本書で語られた物語が伝える教訓すべてのうち、私が最も有意義だと思うのはトーマス・エジソンのそれである。彼は電球のアイデアを思いついた大勢のひとりにすぎないが、それを実用的な現実に変えた人物だった。彼はそれを天賦の才能ではなく実験によって行なった。いくつかの取材で彼が語っているように、天才は1パーセントのひらめきと99パーセントの努力である(2パーセントと98パーセントと言ったこともある)。そして「思うに天才とは勤勉であり、根気強さであり、常識である」と言い足した」と述べるのでした。

特別追記「コロナ後の世界とイノベーション」では、「ウイルスでイノベーションの価値をあらためて思い知る」として、本書の最終稿を仕上げたのは2019年11月、コロナウイルスが世界的なCOVID-19パンデミックを引き起こす前だったこと、著者はこれほどひどいパンデミックになりそうだとは思っていなかったことを告白しています。なにしろパンデミックの警告は何度も無駄に終わっているからですが、著者は「イソップ寓話で『オオカミだ!』と叫んだ少年は、うその警告を発しすぎたために、とうとう実際にオオカミが現われたときには信じてもらえなかった。うその警告は、起こらなかったパンデミックだけではない。私はこれまでに、人口爆発、石油枯渇、核の冬、酸性雨、オゾンホール、殺虫剤、種の絶滅率、遺伝子組み換え作物、精子数、海洋の酸性化、そしてとくに2000年問題について、大げさな主張が現われては消えるのを見てきた。これらは現実の問題だが、メディアでひどく誇張されがちである」と述べています。

「ワクチンと診断法におけるイノベーションの怠慢」では、世界はまさに最も必要とされる分野のイノベーションを怠っていたとして、著者は「たとえばワクチン開発は、オーファン(孤児)テクノロジー〔訳注:市場規模が小さく利益が上がらないために開発が進まない技術〕として21世紀には活気を失った。政府とWHOは、食生活や気候変動について対象者に講演することに公衆衛生予算を使うことを選び、ワクチン開発を十分に奨励してこなかった。民間部門も、新しいワクチンは製造しても儲からないので、ないがしろにしていた。新しい伝染病のために開発し終えたころには、その流行が終わっている可能性があり、もし終わっていなくても、緊急事態ではワクチンを無料で提供するよう強い圧力がかかる。おまけに効き目がある場合、必要なのは1人1回だけで、たとえば血中コレステロール値を下げるためのスタチンとちがって、すぐに商売が成り立たなくなる」と述べます。

「デジタルイノベーションが隔離の孤立感を和らげる」では、ウイルスの直接的影響のひとつは世界経済を停止させたことだとして、著者は「2020年3月にヨーロッパその他の大陸に広がると、各国政府は都市のロックダウンという苦渋の決断をして、生活に必要不可欠な仕事をする人以外は自宅にとどまるように命じた。その影響は甚大だが、20年前、孫とのビデオ通話がほとんどの人の選択肢になく、オンライン会議は不可能で、ネット通販はほとんど存在しなかった時代だったら、どれだけひどいことになっていたか、考えてみる価値がある。ブロードバンド通信の存在のおかげで、ロックダウンによって生産性が以前より大幅に上がった人もいて、おそらく多くの人びとが自分の通勤習慣について考え直すことになっただろう」と述べています。

「助成金ではなく『懸賞金』を導入する」では、2020年3月、経済学者のタイラー・コーエンが、ソーシャルディスタンスの確保、オンライン礼拝、楽な在宅勤務のやり方、COVID―19の治療法に関するイノベーションに報いる一連の懸賞を発表したことが紹介されます。著者は、以下のように述べています。

「誰が突破口を開きそうかわからないとき、プロセスより最終結果が大事なとき、解決策がすぐに必要なとき(人材開発はあまりに遅い)、成功の定義が比較的しやすいとき、努力と投資への報酬が十分でなさそうなとき」、懸賞は理想的だと彼は言いました。著者は、「しかしそのようなリストは、今回のパンデミックだけでなく、人間が努力するほぼあらゆる分野に当てはまる。なぜ私たちはもっと懸賞を行なわないのだろう? ノーベル賞を受賞した経済学者のマイケル・クレーマーは、イノベーションを起こすインセンティブとして賞金を微調整する、『事前買取制度』の概念を考案した。結局、ワクチンを考案した会社が、賞金をもらっても製造コストを回収できないので製造しないと判断するなら、その会社に賞金を与えても意味がない」

「紫雲閣オンライン」

「紫雲閣オンライン」

そして最後に、著者は「私はいつになく著書を悲観的な雰囲気で終えた。しだいに高じているように思えるイノベーション欠乏や、現状に甘んじている大企業の黙認、官僚主義の大きな政府、新しいもの嫌いの大規模な抗議団体を嘆いている。デジタルの世界を中心にいくつか例外はあるが、イノベーションのエンジンは止まりかけており、社会には必要なだけの価値ある新しい製品やサービスがない。COVID-19はそのメッセージを強烈なかたちで痛感させている。いまこそイノベーションを働かせるべきときだ」と述べるのでした。この著者の主張には大賛成です。コロナ禍の中で、わが社サンレーも、昨年11月1日より、福岡県エリアの紫雲閣にて、「紫雲閣オンライン」のサービスをスタートさせました。紫雲閣オンラインは、これまで主流であった電話での訃報連絡をスマートフォンからのメールやLINEで簡単に共有いただけるサービスです。共有された故人ごとの専用訃報ページから供物のご注文や弔電、さらには香典もることができるサービスです。もともと、冠婚葬祭互助会そのものがビジネス界における一大イノベーションでしたが、わが社は「ピンチはチャンス」ととらえて、これからもさまざまなイノベーションに挑戦していきたいと思います。