- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

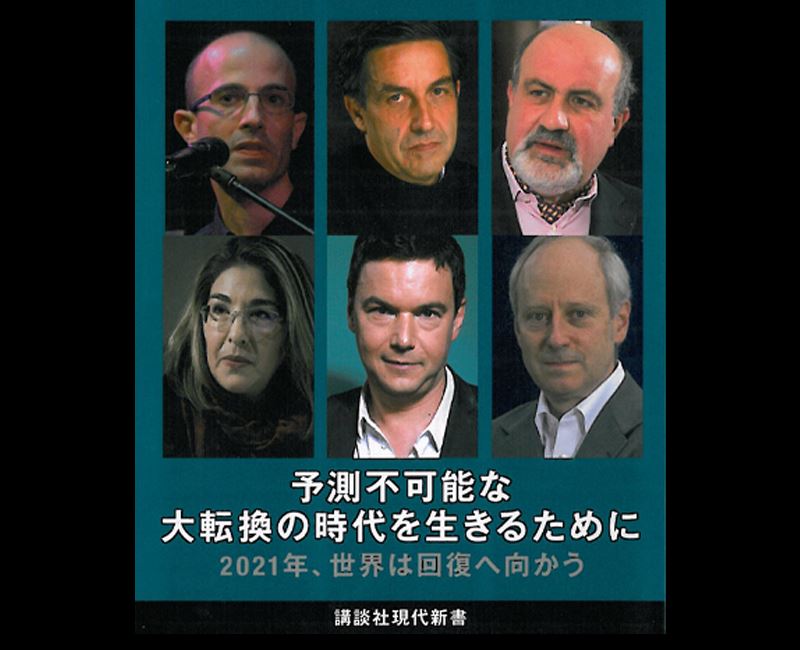

No.2043 社会・コミュニティ 『新しい世界』 ユヴァル・ノア・ハラリ、エマニュエル・トッド、ナシーム・ニコラス・タレブ、ナオミ・クライン、トマ・ピケティ、マイケル・サンデル他著、クーリエ・ジャポン編(講談社現代新書)

2021.06.03

東京五輪まであと50日となりましたが、強行開催の方向で進んでいることに絶望的な気分になります。一度踏み出したら引き返せないのがこの国なのでしょうか。菅首相はG7出席のため、6月10日発・14日帰国の日程で英国南西部のコーンウォールを訪れます。首相就任後、初のサミット参加ですが、世界が注目しているのは「今夏の東京五輪開催をどうするつもりなのか」の一点に尽きます。菅首相がG7で”針のムシロ”状態になることは必至であり、最終日の6月13日に「五輪開催断念」発表の可能性もあると思います。菅首相をはじめ、視野狭窄に陥った日本の政治家たちに必要なのは、世界的な視点です。

『新しい世界』ユヴァル・ノア・ハラリ、エマニュエル・トッド、ナシーム・ニコラス・タレブ、ナオミ・クライン、トマ・ピケティ、マイケル・サンデル他著、クーリエ・ジャポン編(講談社現代新書)を読みました。「世界の賢人16人が語る未来」というサブタイトルがついています。クーリエ・ジャポンは講談社が発行するオンライン雑誌で、フランスで発行されている「クーリエ・アンテルナショナル」にヒントを得て創刊されました。外国人を読者に想定して書かれた外国メディアのニュースを日本人に紹介するという手法を取っています。本書は、主に欧州メディアが16人の知識人たちに現在の社会、特にコロナ禍渦中の世界をどう分析し、コロナ後の世界をどう予測するかをインタビューした記事をまとめたものです。

カバー表紙の下部

カバー表紙の下部

本書のカバー表紙には、ハラリ、トッド、タレブ、クライン、ピケティ、サンデルの顔写真が使われ、「予測不可能な大転換の時代を生きるために」「2021年、世界は回復へ向かう」と書かれています。

カバー裏表紙の下部

カバー裏表紙の下部

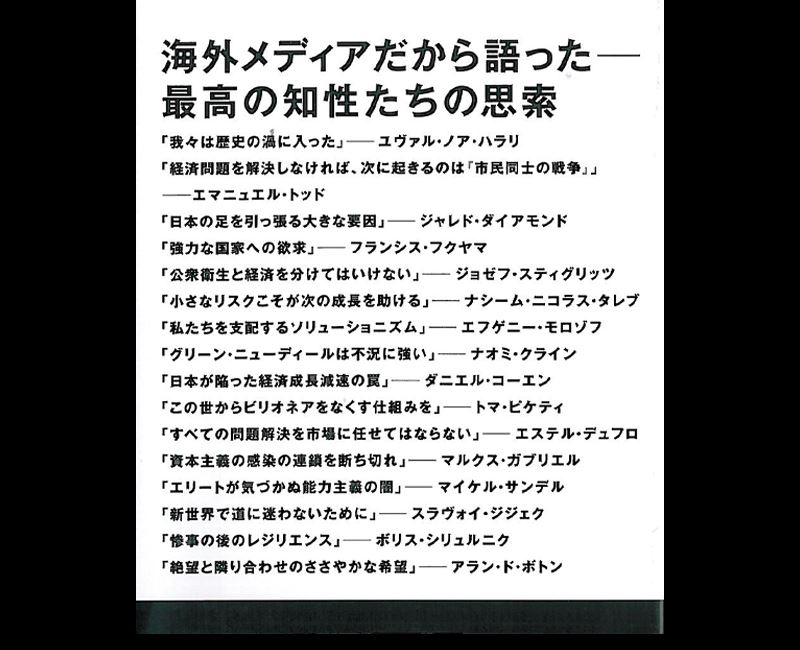

カバー裏表紙には、「海外メディアだから語った――最高の知性たちの思索」として、以下の発言が並んでいます。

「我々は歴史の渦に入った」――ユヴァル・ノア・ハラリ

「経済問題を解決しなければ、次に起きるのは『市民同士の戦争』」――エマニュエル・トッド

「日本の足を引っ張る大きな要因」

――ジャレド・ダイアモンド

「強力な国家への欲求」――フランシス・フクヤマ

「公衆衛生と経済を分けてはいけない」

――ジョゼフ・スティグリッツ

「小さなリスクこそが次の成長を助ける」

――ナシーム・ニコラス・タレブ

「私たちを支配するソリューショニズム」

――エフゲニー・モロゾフ

「グリーン・ニューディールは不況に強い」

――ナオミ・クライン

「日本が陥った経済成長減速の罠」

――ダニエル・コーエン

「この世からビリオネアをなくす仕組みを」

――トマ・ピケティ

「すべての問題解決を市場に任せてはならない」

――エステル・デュフロ

「資本主義の感染の連鎖を断ち切られ」

――マルクス・ガブリエル

「エリートが気づかぬ能力主義の闇」

――マイケル・サンデル

「新世界で道に迷わないために」

――スラヴォイ・ジジェク

「惨事の後のレジリエンス」――ボリス・シニュルニク

「絶望と隣り合わせのささやかな希望」

――アラン・ド・ボトン

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 コロナと文明

ユヴァル・ノア・ハラリ「私たちが直面する危機」

エマニュエル・トッド

「パンデミックがさらす社会のリスク」

ジャレド・ダイアモンド

「危機を乗り越えられる国、乗り越えられない国」

フランシス・フクヤマ

「ポピュリズムと『歴史の終わり』」

第2章 不透明な世界経済の羅針盤

ジョゼフ・スティグリッツ「コロナ後の世界経済」

ナシーム・ニコラス・タレブ

「『反脆弱性』が成長を助ける」

エフゲニー・モロゾフ「ITソリューションの正体」

ナオミ・クライン

「スクリーン・ニューディールは問題を解決しない」

第3章 不平等を考える

ダニエル・コーエン「豊かさと幸福の条件」

トマ・ピケティ「ビリオネアをなくす仕組み」

エステル・デュフロ

「すべての問題の解決を市場に任せることはできない」

第4章 アフター・コロナの哲学

マルクス・ガブリエル

「世界を破壊する『資本主義の感染の連鎖』」

マイケル・サンデル「能力主義の闇」

スラヴォイ・ジジェク「コロナ後の偽りの日常」

第5章 私たちはいかに生きるか

ボリス・シリュルニク

「レジリエンスを生む新しい価値観」

アラン・ド・ボトン「絞首台の希望」

クーリエ・ジャポン編集部によって書かれた「はじめに」の冒頭は、「医療体制の崩壊、ロックダウン、経済状況の悪化――。2020年に地球全土を襲った新型コロナウイルスの猛威は、文字どおり世界中の人々をパニックに陥れた。世界は混乱し、まるで思考停止状態となってしまったかのようだった。だが、それは同時に、この未曽有の状況下において、コロナという人類共通の問題について世界中の人々が”本気で”対策を考えはじめたとも言える」と書き出されています。

続けて、「問題はコロナだけではない。資本主義の行き詰まり、拡大する格差、地球規模の環境破壊……人間は、パンデミックを奇貨とし、これらの難題にも一致団結して立ち向かおうという姿勢を生み出したのではないだろうか。そこには一抹の希望さえ見える。コロナ後の時代、ニューノーマルの時代は決して悲観すべきことばかりではないはずだ。本書を一言で形容するならば、世界催告の知性と洞察力を兼ね備えた、いわば「21世紀の賢人」たちが、それぞれの専門分野の立場から世界のいまを分析しつつ、「世界のこれから」について論じた一冊と言えよう。登場人物は以下の16名。まさに世界の賢者を集結させた『知のドリームチーム』といった陣容である」と書かれています。

さらに、「いずれも、世界の主要メディアから厳選された記事だけを翻訳・紹介するオンラインメディア『クーリエ・ジャポン』から、特に反響の高かったインタビューを中心に加筆修整をおこなったうえで、『コロナと文明』『世界経済』『不平等』『アフター・コロナの哲学』『私たちはいかに生きるか』といったテーマ別に再構成している」とし、最後に「大著『21世紀の資本』で著名な経済学者トマ・ピケティが説く『格差と資本主義』の関係の本質とは何か。『ブラック・スワン』で有名なナシーム・ニコラス・タレブが語るキーワード『反脆弱性』の正体とは。あるいは、現代を代表する政治哲学者のマイケル・サンデルが主張する『能力主義の闇』とはなぜ生じたのか――こうした知見は、明日を生き抜かなければならない我々に、きっと一筋の光明をもたらしてくれるはずである」と結ばれています。

第1章「コロナと文明」では、イスラエルの歴史学者・哲学者であるユヴァル・ノア・ハラリが「私たちが直面する危機」を語ります。「コロナ危機後の世界とは」として、ハラリは「14世紀半ば、こんにち『最初のグローバル化』と呼ばれる時代に、シルクロードを旅する商人たちが中国からもたらした腺ペストは、最初イタリアとフランスを襲い、続いてイギリスに到達して、全ヨーロッパに広がりました。ヨーロッパの人口の半分がその過程で死亡していますが、感染症の深刻な流行がもたらした予想外の結果として、社会が激変し、ルネサンスが起こりました。また、特に西ヨーロッパでは、ペストによる労働力不足が最初の固定給制度や社会権の出現を準備し、封建秩序に終止符を打ちました」と述べています。

老人や病人のケアにおけるロボットの利用に言及したハラリは、「これもまた、乗り越えなくてはならない障壁が多く、しかも乗り越えるのは困難で、経験も限られていました。しかし、看護スタッフが地球規模で緊急に必要となったことで、ロボットが1つの解決策であるということに人びとが気づきました。ロボットは疲れませんし、感染のおそれもないためです。したがって、かなりの医療機関で、増えつづける業務のためにロボットが活用されるようになりました。現在の危機が終わったら、それらの機械は物置に戻されてしまうのでしょうか? 私はそうは思いません。いちばん可能性が高いのは、そのうちの少なくとも何台かがそのまま使われ、危機によってある種の職業の機械化が加速することです」と述べます。

「感染症への薬は情報と協力」として、ハラリは「感染症への薬は孤立主義でも分離主義でもなく、情報と協力です。ウイルスに対して人類が非常に有利な点は、効率的に協力できることです。中国のコロナウイルスとアメリカのコロナウイルスは宿主が感染する方法についての情報交換をすることはできません。しかし、中国はアメリカに対してウイルスやその対処方法について多くを教えることができますし、支援のための専門家や機材を送ることが可能です」と述べます。さらに、「グローバルな連帯が必要」として、ハラリは「必要なのは、しっかりとした公共衛生システムと有能な科学機関、正しく情報を得た市民とグローバルな連帯です。これらが、今回やこれから起こる感染症に打ち勝つための重要な要素です。これらが不充分だと、人びとが自分たちを保護してくれる独裁者や救世主を待ち望むようになります」と述べるのでした。

フランスの歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッドは、「パンデミックがさらす社会のリスク」を語ります。新型コロナウイルス感染症の死亡者について、「文化が似ていると死亡率も似てくる」として、彼は「最初、この感染症に襲われるのはグローバル化のエリートたちであるように見えましたが、次にお年寄りが襲われる番となり、その後、各大陸の貧しい人たちが苦しむことになりました。まるで新型コロナウイルス感染症が地球全体をスキャナーにかけて特権や力関係を浮き彫りにしているかのようです」と述べています。また、「国の存亡を決めるのは出生数であり、特定の死因の死者数ではありません。ですから全体のバランスを見失ってはいけません」と述べ、さらには「ドライな分析でたいへん恐縮ですが、社会の活力の尺度となるのは、子供を作れる能力であり、高齢者の命を救える能力ではありません。もちろん、お年寄りを救うのは道徳上、絶対しなければならないことではあります」とも述べます。

「コロナ後の世界はどう変わる?」では、「新型コロナウイルス感染症によってブルーカラーの逆襲が始まりますか」という質問に対し、トッドは「社会にとって役立つ人とそれほどでもない人がいることを、今回のパンデミックが証明してくれました。この国が倒れずにすんだのは、トラック運転手、スーパーのレジ係、看護師、医師、教員のおかげであり、金融マンや法律を巧妙に操れる人のおかげではなかったのです。いますべき知的議論は、長い歴史のある議論です。それは『生産的な仕事と非生産的な仕事のどちらを重視してバランスをとっていくか』というものであり、かつて経済自由主義者がマルクス主義者や保護主義者と論争を繰り広げました」と述べます。

またトッドは、「英国とフランスは、マネーの流れを占う呪術的思考にはまってしまい、産業力と医療制度を犠牲にしてしまったのです。『未来はシンボルを操作できる者たちのものである』と言ったのは、90年代の第一次クリントン政権で労働長官を務めたロバート・ライシュです。しかし、シンボルを操作できても、新型コロナウイルス感染症の前では何の役にも立ちません。感染症が一目を置くのは人工呼吸器やマスクなのです。コロナウイルスでグローバル化に対して最後の審判が下されました。フランスは中国に工場を移動させ、中国はフランスにウイルスを移動させ、マスクや医薬品の生産は中国に残り続けるのです。私たちフランス人は笑ってしまうくらいに愚かです」と述べるのでした。

アメリカの生理学者・進化生物学者・生物地理学者のジャレド・ダイアモンドは、「危機を乗り越えられる国、乗り越えられない国」について語ります。最初に、「今回のパンデミックで学ぶべきことは何でしょうか」という質問に対して、彼は「一国が危機を乗り越えるうえで重要なのがナショナル・アイデンティティ(国民意識)です。今回の危機で私たちが学ぶべきことがあるとすれば、それはこの危機を通して人類がグローバル・アイデンティティを築ける可能性が出てきたということです。地球のどこにいても人類全体が運命をともにしていることが自明になりましたからね。新型コロナが人類全体の問題だと気づければ、気候変動や資源の枯渇、格差の拡大、核兵器のリスクといった問題も人類全体の問題だと気づき、人類全体で課題に取り組める可能性が出てきます」と述べています。

また日本について、ダイアモンドは「日本の足を引っ張る大きな要因はいくつかあります。1つは、日本がドイツとは異なり、韓国や中国と意義深い和解ができていないことです。敵対関係がいまも続いていることは危険に思えます。日本を嫌う周辺の国々が軍事力を増強させていることを思うと、日本の軍備は相対的に足りていません。近代社会における女性の役割をまだ受け入れられていないところも日本の特徴です。加えて、日本には移民政策というか、『移民を受け入れない政策』がある。もちろん、どの国にも移民を受け入れるか否かを決める権限はあります。移民の受け入れにはプラス面もマイナス面もありますからね。ただ、人口が減っている国で、いったい誰が保育や介護を担うのでしょうか。誰かがその仕事を担ってくれなければ、女性は仕事に復帰できません。しかも日本の高齢者は、ほとんどの国より長く生きます。財政の問題もあります。現役世代の人口が減ったとき、どうやって年金制度を成り立たせるのでしょうか。日本はまた転換点にある。そう言えるかと思います」と述べています。

さらに「井の中の蛙は痛い目にあう」として、ダイアモンドは日本がアメリカと戦争をして完敗した件に言及します。彼は、「現実的な自己評価ができなかったことには理由があります。明治のときの改革派指導者はみな1853年の開国(ペリー来航)後に西洋に行った経験がありました。日本が開国してから最初にしたことの1つが、西洋に使節団を派遣することでした。1年半かけて西洋を見て回り、最良の制度や慣行を研究したのです。明治の世代は、西洋から学ぶ努力を意識的にしていました。一方、1930年代の日本の軍部の指導者は、西洋での経験がない人が多かったのです。山本五十六はワシントンⅮ.C.の日本大使館付き武官だったので、アメリカの産業力が日本にくらべて圧倒的であることをわかっていました。アメリカに挑むことは得策ではないと知っていたのです。真珠湾を攻撃したらどんなことが起きるのか、警告も発していたのですが、聞き入れられることはありませんでした。それでも山本五十六は、指示されたとおりに攻撃を計画し、実行したのです。大事なのは、国の統治に関わる人たちの世界観が『世界を知ったうえで作り上げられたものであるべき』ということです。自分たちの思考傾向に都合のいい世界観になっていてはいけません」と述べています。

発展著しい中国については、ダイアモンドは「中国には不利な点もあります。それは、この国で一度も民主政が敷かれたことがないため、現実の誤認を指摘することが非常に難しい点です。もちろん民主主義の国にも問題はいろいろありますが、政体が民主主義であれば、重要な理念について議論し、別の選択肢やシナリオを検討できます。一方、中国では、国全体で重要な理念について議論する経験がないに等しい状況です。すべてが鶴の一声で決まってしまいます。人類史上最初の国家が肥沃な三日月地帯に樹立されて以来、独裁国家のほうが物事を速く進められることはわかっています。しかし、独裁制のもとで素早く下された決定が、必ず良い決定になる方法はまだ見つかっていません。中国の歴史を見ればわかるでしょう」と述べます。

「世界は『気候』を乗り越えられるのか」では、国際的な課題に関しては、これまでも帝国や超大国、国連やG20といった国際機関が取り組んできた歴史がありますが、地球上のすべての国と社会が共通の危機に直面し、それを乗り越えていった経験は人類史上前例がないことを指摘し、ダイアモンドは「じつはこの40年で、世界は非常に難しい問題を地味に解決してきた、それなりの実績があるのです。たとえば天然痘の撲滅です。天然痘の脅威を取り除くためには、地球上のすべての国で天然痘を根絶しなければなりません。天然痘の最後の感染者が出たソマリアなど、世界の隅々まで足を運んで達成したのです。排他的経済水域を決める合意もありました。世界中の国々が自国の主権が及ぶ水域を主張していて、それらの水域が重なっていることもあったのです。それにもかかわらず、時間はかかりましたが、国際条約で一定の合意に達することができています」と述べます。

続けて、ダイアモンドは「オゾン層の破壊を食い止めるため、すべての国が大気圏からフロン類をなくすことに合意するという出来事もありました。深海の鉱物資源についても、陸に囲まれた国々も含めて国際合意に到達しています。世界の国々が一致団結して危機に向き合い、乗り越えるには、世界の人びとが共通のアイデンティティを持つことが必要です。そうしたアイデンティティが、行動の方向性に忠誠を尽くすことを可能にするからです。しかしいまは、世界各国でナショナリズムが高まっており、強固なグローバル・アイデンティティが築けていません。気候変動との闘いでは、グローバル・アイデンティティの構築が最重要の課題です」と延べます。

「ある国が成功するのか、それとも失敗するのか。それに影響を及ぼす文化的要素はあるのでしょうか。たとえばシンガポール、台湾、韓国、日本、中国などの儒教文化を持つ東アジアの国々は、数十年で開発途上国から発展して繁栄しているのに対し、アフリカやラテンアメリカ諸国はいまも停滞しているように見えます」という質問に対して、ダイアモンドは「その指摘には一理あります。しかし主流の人類学者たちの間では、発展を妨げる『不健全な文化を持つ社会』といった話は軽蔑されているんです。文化とはルーツや慣習が異なるだけだ、という立場ですからね。儒教文化の特徴は、個人主義が弱く、共同体が強いことです。これが稲作と関係があると指摘する興味深い議論があります。稲作は協力関係や集団作業が必要な経済活動であるのに対し、麦作は農家が個人でできるので、そこが異なるというのです」と答えています。

第3章「不平等を考える」では、チュニジア生まれでパリ高等師範学校経済学部長のダニエル・コーエンが「豊かさと幸せの条件」について語ります。「ヒトは社会で生きることを切望する」として、コーエンは「単純化してしまうと、ヒトは社会で生きることを尋常でないほど切望する動物なのです。そこがヒトがほかの動物と違うところです。ボノボにも社会性はありますが、ヒトはボノボとくらべても社会性が段違いです。人にとっての成功とは、何か絶対的な基準があるわけではなく、つねにほかの人と比較してのことなのです。ですから、むしろ問うべきなのは、なぜ資本主義の世界では、このような他人と自分の比較が、お金という尺度だけに集中するのか、ということなのではないでしょうか。私が資本主義の世界に関して残念に思うのは、お金が人間関係においてこれほど大きな意味を持つようになってしまったことです。『幸福とは義理の兄弟より多く稼ぐことだ』と思えてしまう、そんな世界を作り出したのが、18世紀後半の西洋から発展していった資本主義であり、いまそれが世界全体に広まってしまったのは悲劇的です」と述べています。

また、現在の中国は1960~80年代の日本に似ているとして、コーエンは「中国経済にはまだ大きな潜在能力がありますが、輸出主導型の製造業モデルから内需主導型に切り替えなければならない時期にさしかかっています。この輸出主導型の製造業モデルというものも、もともとは日本が切り拓いたものですよね。中国やほかのアジア諸国は、日本を手本にして高度経済成長を実現しようとしてきたわけです。20世紀の初めは貧しかったのに、戦争を経験しながら、20世紀中に豊かになれた国は、世界に日本しかありません。日本がそれをできたのは、世界市場に参入して経済成長をめざす道を選んだからでした。それに対し、内需主導型にこだわったラテンアメリカ諸国はうまくいきませんでした。いま中国経済は巨大になったので輸出主導型から内需主導型に移行しようとしています。これは非常に難しい転換になるはずです」と述べます。

「人は幸福になるために何をすればいいのですか」という質問に対して、コーエンは「人とともに生きること、信頼できる友人を持つこと、ほかの人との競争をできるだけ敵意のないものにすること。そんなことを意識しています。私はあまり嫉妬する性格ではありません。競争意識もあまりないので、そのおかげで幸せになれている側面はあると思います。いずれにせよ幸福を目標としてとらえるのはよくないですよね。『幸せになろう』と思ってもうまくはいきません。アリストテレスだったかと思いますが、幸福は報酬であり目標ではないと言っています。目標とすべきは、近しい人とともに時間を過ごし、その人たちを助けたり、会話をしたりすることです」と述べます。

続けて、コーエンは「家族や友人だけでなく、交流の範囲をもっと広げるのもいいかもしれません。私は教師なので、自分の教え子がそれぞれの進む道を見つけたときには大きな満足感を覚えます。幸福になるために何かをしようとは思わずに、ほとんど幸福のことは忘れたほうがいいのです。フロイトによれば、幸福とは、寒くて毛布をかけたときに味わう束の間の感覚のようなものだとのことです。心掛けるべきなのは、自分の内の調和を保ち、周りの人とも調和を保つことです」とも述べています。

「社会のウーバー化」として、デジタル資本主義は基本的にはコストを下げる手段として発展してきており、けっして人が働きやすい環境を整えてきたわけではないと指摘し、コーエンは「ただ、映画やラジオも、もともとは演劇やコンサートなどを楽しむコストを下げる発明だったわけです。演劇を見に行くのはお金がかかりました。観劇したければ、まず大きな町に行かなければなりませんからね。映画は、そんな演劇を安く楽しむための手段として開発され、やがて演劇とは異なる別の芸術へと発展していきました。写真も同じです。最初は、コストが高い肖像画を安く提供できる手段として発明されましたが、やがて写真それ自体が、絵画とは異なる別の芸術へ発展していきました」と述べます。

続けて、コーエンは「テレビは映画館に行くコストを下げる発明だったといえます。こちらは映画や写真のように芸術の進歩につながったかというと、判然とはしませんが、いまはネットフリックスで自宅を出なくても、大量の映画を見られるようになりました。一部の続き物のドラマはきわめて上質であり、テレビを刷新させました。ですから大きなイノベーションは、たとえ最初はコスト削減が目的だったとしても、新しい想像力の世界を生みだし、コスト削減という当初の目的を越えた何かになることもあるのです。もちろん、すべてがそうなるわけではありませんがね」と述べるのですが、わたしはオンライン葬儀の進化について考えました。

コロナ禍の中で、わが社サンレーは、昨年11月1日より、福岡県エリアの紫雲閣にて、「紫雲閣オンライン」のサービスをスタートさせました。紫雲閣オンラインは、これまで主流であった電話での訃報連絡をスマートフォンからのメールやLINEで簡単に共有いただけるサービスです。共有された故人ごとの専用訃報ページから供物のご注文や弔電、さらには香典もることができるサービスです。もともと、冠婚葬祭互助会そのものがビジネス界における一大イノベーションでしたが、わが社は「ピンチはチャンス」ととらえて、これからもさまざまなイノベーションに挑戦していきたいと思います。

紫雲閣オンライン

紫雲閣オンライン

「デジタル・サービスは社会から『集団の経験』を減らす方向に進んでいます。ネットフリックスで映画を見るようになれば、映画館には行かなくなります。コロナ危機では、子供たちが学校に行かずに、自宅で勉強する時期もありました。2020年のアメリカの大統領選では、民主党の党員集会が完全にオンラインで実施されました。集団での経験がなくなり、個人が孤立する状況が増えていったとき、それは経済や社会にどのような影響を及ぼしますか」という質問に対して、コーエンは「これから人がオンラインでしか会わなくなっていくのだとすれば、それは大惨事です。このインタビューの冒頭でも言ったように、人間は社会的な動物であり、人と人の間でしか生きられないのですからね。ヒトという動物の特徴の1つは言語です。言語を使ってほかの人と話をして、その経験から自分が何者なのかを理解し、内面を育てていくのです」と答えます。

そして、オンライン上のコミュニケーションも、コミュニケーションではあるけれども、そこには「身体性」が抜け落ちてしまっていると指摘し、コーエンは「仮にオンラインでしか人が会わない世界が到来したら、身体がそれに反発すると考えられます。いまの人から見れば、奇妙な現象が起きる可能性もあります。たとえば日本では、代理の祖父母や友達をレンタルするサービスがあるという話を読んだことがありますが、社会が人と出会えるチャンスを用意するようになるのかもしれません。人間は出会いを必要とするので、学校や工場で仲間と会って会話をする経験が減っていけば、『他人との関係を作ってくれる産業』が発達していく可能性があります。出会い系アプリの普及を見れば、すでにそれは始まっていると言えるかもしれません。独身者には非常に便利なアプリですが、そういったアプリがあること自体、人が望んでいるほど、他人と出会えていないことを示唆しています。若者は忙しくて人と会う時間がとれないでいるうちに、どんどん年をとって出会いのチャンスが減ってしまっているのです」と述べます。この発言には共感しました。

そして、コーエンは優秀な経済学者を育てた実績でも知られています。教え子にはベストセラー『21世紀の資本』の著者トマ・ピケティ、2019年にノーベル経済学賞を受賞したエステル・デュフロ、2020年の米大統領選の予備選に影響を与えたエマニュエル・サエズやガブリエル・ズックマンもいます。自身の教育観について質問されたコーエンは、「父からは、学ぶことや知識を得ることへの強いこだわりを受け継ぎ、それを自分の娘にも伝えました。私の父は、あらゆる知識を貪るようなところがあり、私にもそれが遺伝しました。私が豊かな気持ちになれるのは、自分がこれまでに読めた本の数々を思うときです。世の中には資産が100万ドルあると豊かな気分になれる人もいますが、私の場合は、それが本を読んで得た知識の量なのです」と述べます。

さらに、コーエンは「本を書くときや、授業をするときに意識しているのは、経済学の話題に哲学や歴史、そしてときには心理学や精神分析の話を混ぜることです。つねに自分の知識の分野を広げることを心掛けてきました。「ルネサンス的教養人」という言葉がありますが、それをめざしてきたのだと思います。いまの世界では、そんなことをするのは場違いな感じもありますが、私はむしろ極度の専門化を求める現代世界に危うさを感じています」と述べるのでした。

そのコーエンの教え子であるパリ経済学校経済学教授で、社会科学高騰研究院(EHESS)経済学教授のトマ・ピケティは、「ビリオネアをなくす仕組み」について語ります。彼は、「格差正当化『神話』を見破る」として、「格差を作るのは、政治です。経済やテクノロジーが『自然』に格差を作りだすわけではありません。だから、どの社会にも「なぜ格差があるのか」を説明する物語が必要になってきます。なぜその格差を受け入れるのが妥当なのかを教える物語も必要です。社会の階層化を正当化し、財産権や国境、租税や教育の仕組みを正当化する物語も必要です。そうしたことに関する過去のイデオロギーの歴史を知ると、現在のイデオロギーも距離を置いて見られます。私たちは過去の時代の格差について不公正で専制的だと思い込みがちです。一方、現代の格差については、能力主義の結果であり、活力の源泉であり、閉鎖的なところがないと思い込みがちです。私自身はそういう見解を一言たりとも信じません」と述べています。

また、「私有財産という『宗教』」として、「19世紀は『財産格差』の黄金期だったことが書かれています」というインタビュアーの発言に対して、ピケティは「フランス革命前の身分制社会は、宗教的な原理にはっきりともとづいていました。一方、革命後に成立した『有産者の社会』では、従来の宗教に代わって、私有財産が神聖不可侵なものとして尊重されました。そこには一種の高所恐怖症のような恐れがありました。ひとたび財産権を俎上に載せたら、とどまるところを知らない事態を招くのではないかという恐れがあったんです。パンドラの箱を開けるのを恐れるあまり、どんな蓄財でも正当化されることになりました。犯罪的な蓄財も正当化されたのです。

「どうしてそこまで財産権へのこだわりがあったのでしょうか」という問いには、ピケティは「19世紀初頭の人びとの脳裏には、まだ革命前の王権の恣意放縦がありました。だから、合理的な国家が私有財産を守るということに、有産者たちは王権からの解放を実感していたんです。それはこれからオープンな世界ができるという約束でもありました」と述べ、さらには「私自身は、この高所恐怖症のような恐れは乗り越えられるし、乗り越えねばならないと確信しています。民主主義に則って、財産権について熟議を重ねるのです。複雑ではありますが、やり遂げられるはずです。支えになるのは歴史の教訓です。20世紀に格差が大幅に縮小された成功事例を思い起こすべきです。レーガニズムの限界が露呈しています。経済成長は半分となり、格差は倍になりました。そろそろ財産権の神聖化のステージを抜け出すときです。資本主義を乗り越えていくときが来ているのです」と述べます。

「あなたの提案は私有財産制を終わらせようとする目論見のようにも思えます」と言うインタビュアーに対して、ピケティは「目標は、財産権の『社会化』や『時限化』を通して、私有財産制を乗り越えていくことです。仮にある人が自分の貯金を全額投じて飲食店を始めたとしましょう。この場合、この人が、開店前日に雇った従業員より、大量の議決権を持つのは当然です。私有財産制は、それが度を越さないかぎり、正当なものです。しかし、政治や経済の権力が一部の人に過剰に集中したり、その権力の集中が長期化したりすることは、避けなければなりません。世の中には、『1株=1票』で動いていないセクターがたくさんあります。大学や文化事業、一部のメディアがそうです。これらの組織は、ちゃんと機能しています。財産権には複数のタイプがあり、それが併存していくべきです。公有財産という仕組みも、必要不可欠な手段であり続けています」と述べるのでした。

フランス・パリ生まれの米マサチューセッツ工科大学教授で、2019年に「世界の貧困削減に向けた、実験にもとづいたアプローチ」が評価されてノーベル経済学賞を受賞したエステル・デュフロは、「すべての問題の解決を市場に任せることはできない」について語ります。「コロナ後の経済秩序は途上国のチャンス」として、デュフロは「企業は今回、仕入先を1ヵ国に集中させる危険を学んだと思います。今後は仕入先を分散させるようになるでしょう。これは中国のような国に対抗するのが難しい開発途上国にとって、大きなチャンスです。少しの支援さえあれば、国際市場に参入し、多くの商品を供給して、自分たちの力を証明することができるでしょう。正しい支援があれば、国際市場への参入を手助けできます。途上国にとっては経済成長の大きなチャンスです」と述べています。

また、「労働のあり方は今後どのように変わるのでしょうか」という問いに対して、デュフロは「コロナ危機によって、企業の経営者が機械化を進めるのではないかという懸念があります。企業はコロナ以前から、人間より機械のほうが適しているわけではない場合でさえ、その可能性にかけようとしていました。税制面で優遇されるうえ、機械は労働組合も作らなければストもしませんし、病気にもなりません。多くの企業が労働者より機械を選んでいます。ですが、失われた仕事の分だけ新たな労働が生まれるわけではありません」と答えています。

「新しい実在論」を唱えるドイツの哲学者で、ボン大学教授のマルクス・ガブリエルは、「世界を破壊する『資本主義の感染の連鎖』」について語ります。今回の勘でミックについて、ガブリエルは「私は、今回の危機を『生態系の危機に対する訓練』のようなものだとみており、社会はより倫理的なものになると思っています。この危機は、生態系の危機に比べたら何でもありません。各国政府は、生態系が危機に瀕し、今後100~200年のあいだに数十万人の命が奪われること、そしてそれが真の危機であることを知っています。なぜなら気候変動の予測モデルは、新型コロナウイルスのそれより正確だからです。気候変動についてはもう50年も研究の蓄積があり、データも豊富です。EUでは新たなグリーン・ディールの必要性を訴える声も聞かれるようになっています。今後、私たちは世界経済の新たなモデルをみることになり、それはグローバリゼーションとは異なるものになるでしょう」と述べます。

現在、わたしたちはやることが減ったというだけで、より倫理的な生活を送っていると指摘し、ガブリエルは「これが、妙なことにこの新たな状況を心地よく感じている理由の1つです。『高齢者を守っているのだ』という一種の連帯感があり、その感覚は人を良い気持ちにさせます。それと同時に、私たちは他者に害を及ぼすさまざまな活動を停止していて、そのことを意識下で感じ取っています。ウイルスの脅威を感じつつも、すべてがストップした今、一種の安堵感を覚えているのです。もしかつての日常に戻れば、新たな感染の波を見ることになるでしょう。そしてウイルスは、私たちが持続可能なビジネスのやり方を見つけない限り、そこにいつづけます」と述べます。

アメリカの政治哲学者でハーバード大学教授のマイケル・サンデルは、「能力主義の闇」について、「このパンデミックでは、一部のエッセンシャル・ワーカーの仕事の価値が認められました。これが労働の尊厳を回復するための一歩になるでしょうか」という質問に対して、サンデルは「その可能性はあります。なぜなら私たちは――なかでも在宅で働ける人たちは、自分は守られていながら、リスクにさらされて働く人たちにどれほど頼っているか、ということに気づかされたからです。配達員や弁護士、スーパーマーケットの従業員、清掃員、病院スタッフ。そういった仕事のステータスは必ずしも高くありません。もしかしたら、そうした仕事をする人たちの貢献の社会的価値を考え直すときがきているのかもしれません」と述べています。

スロベニア生まれの哲学者・精神分析家のスラヴォイ・ジジェクは、「コロナ後の‟偽りの日常”」について語ります。「コロナを巡る『2つの体験』」として、オーストリア出身の心理学者ジークムント・フロイトは自著の『快感原則の彼岸』で、第一次世界大戦で負傷しなかった兵士のほうが負傷した兵士よりもトラウマにうまく対処できず、戦争の恐怖体験の夢を繰り返し見ると書いていることを紹介し、ジジェクは著書『パンデミック 世界をゆるがした新型コロナウイルス』の中で、精神分析家ジャック・ラカンの手法を用いて、わたしたちが住む社会的・物質的空間である「リアリティ」と、目に見えないがゆえに全能に見える空間「リアル」をわけて考えるべきだと提唱しています。ジジェクによれば、リアルがリアリティの一部になったとき、人は初めてその問題に向き合えるのだといいます。たとえば、わたしたちは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかってやっと、それに「対処できる」と感じるのです。

「我々はどのように社会を再構築すべきか?」という質問に対し、ジジェクは「まずは医療に注力すべきです。コロナは世界共通の危機ですから、どこかで感染爆発が起きていたら他国にも飛び火します。世界が協力してこの問題に取り組み、感染の長期化に備える必要があります。グローバルな医療体制がなければ、自国だけを安全な場所にしようとする国が出てくる一方で、ある地域では犠牲者が出つづけるでしょう」と答えます。「では、解決方法は何だと?」という質問には、「各国がしっかりと連携し、助け合うべきです。それこそが真のグローバル化です。この先に立ちはだかる問題にともに立ち向かうために、お互いに持てる力を出し合うのか、それとも自国だけを保護しつづけるのか。これは死活問題です。そのためには、いま非難を浴びているWHO(世界保健機関)を含め、国際機関を強化する必要があります。私もそれを実行に移すべく、新著の印税はすべてフランスの医療援助団体『国境なき医師団』に寄付すると決めました」と答えるのでした。

また、「誰もが社会に還元すべき」として、ジジェクは「私が苛立ちを覚えるのは、不要不急の産業を開始しようとする人がいることです。そういう人たちは経済の活性化が必要だと言いますが、私に言わせれば『経済なんか忘れろ』です。流行のファッションを追い求めたり、新車の買い替えを検討したりといったことは的外れです。どの業界でも大企業が四苦八苦していて悲惨な状態にあるのはわかりますが、そういう企業には救済するだけの価値があるのでしょうか?」と述べます。さらには、「政府はまず、誰ひとり飢えさせないことを保障すべきです。そのためにはおそらく、グローバルな取り組みが必要になるでしょう。でなければ、膨大な数の移民や難民が発生することになります。私たちは旅行やファッションを忘れなければなりません。誰もが自身の能力を最大限に生かして、社会に還元するべきです。私たちが直面する数々の問題を解決する方法が他に考えられますか?」と述べています。

ジャーナリストのナオミ・クラインの言う「スクリーン・ニューディール」(コロナによって人類の未来が、収益性が高くて人と触れ合わない生活に向けた「実験室」に変貌する可能性があるとする考え)の到来を懸念しているとして、ジジェクは「政府から途方もなく大きな支援を享受するグーグルやマイクロソフトのようなIT企業は、人びとにテレイグジスタンス(人間がいまいる場所とは異なった場所に実質的に存在し、そこで自由に行動するというVRの概念)のサービスを提供します。たとえばウェブ上で健康診断を受けたり、テレワークで働いたりすると、自分の部屋が自分の世界になります。私はこの状況が恐ろしくてしょうがありません」と述べます。

「このような変化を『進歩』だと考える人もいますが」というインタビュアーの発言に対して、ジジェクは「これによって、浮き彫りになるのが格差です。自宅待機生活ができるのは、人口の半分かそれ以下です。現代社会には、かつての労働者階級とは別に「社会福祉労働者階級」があります。介護士、教育者、ソーシャルワーカー、農業従事者がそうです。このスクリーン・ニューディールが進めば、この階級で働く人びとは消えていくでしょう。たとえば、介護士との直接やり取りはますます減り、デジタル化されていくはずです」と述べます。ジジェクが特に不安に感じているのは、少数の人間に権力が集中することであるとして、「国から協力を得た巨大IT企業の手に集中する権力が、どれだけ大きいか想像できますか? 『ウィキリークス』の共同創設者ジュリアン・アサンジが書いているように、スクリーン・ニューディール下では、グーグルとNSA(米国家安全保障局)のような組織が協力して、私たちをひそかに管理するでしょう」と述べ、最後に「新世界で道に迷わないよう、これからも人生について深く考え続けなければなりません」と訴えるのでした。

第5章「私たちはいかに生きるか」では、フランス生まれのユダヤ人精神科医であるボリス・シリュルニクが、「レジリエンスを生む新しい価値観」を語ります。ロックダウン(都市封鎖)が心にもたらす影響について、シリュルニクは「もともと心の不調で悩んでいる人もいます。幼少期のトラウマがある人、恵まれない環境で育った人、家庭内に不和がある人、経済的に不安定な人などがいます。そういった人はロックダウンで受けるダメージが大きくなりかねません。同僚の精神科医数名から、ロックダウン以後、パニック障害の再発が出てきていることを知らされました。私も患者から電話で急性の錯乱状態になったと聞きました。ロックダウンは公衆衛生を守るために必要な措置です。しかし、心を保護してくれるものを持っているか否かで、その影響が変わってきます」と述べています。

「ロックダウンが心の不調につながるのは神経学的にはどのような理由があるのですか」という質問に対して、シリュルニクは「感覚遮断が原因です。精神医学では外界から切り離されたときの影響がよく知られています。動物も人間も、環境からの刺激がなくなったり、自分から環境へ働きかけられなくなったりすると、不安障害が出るほか、ときには幻覚や錯乱も起きます。このことはさまざまな実験でわかっています。独房に入れられた囚人がこれを経験します。潜水艦の乗組員や南極に長期滞在する研究者、無風の海を進むときの遠洋航海の船員もそうです。私も無風の海の上でこの経験をしたことがあります」と答えています。「科学的にはどのように説明できるのですか」という質問には、「感覚遮断が認知の機能を乱すのです」と答えます。ちなみに、脳の画像では、感覚遮断によって、予想に関わる前頭前皮質の萎縮、記憶や情動に関わる大脳辺縁系の萎縮、それから耐えがたい感情が生まれる扁桃体の肥大化が見られたそうです。

「コロナ危機後の社会はどう変わる?」では、「今回の疫病流行は社会をどう変えていきますか」という質問に対して、シリュルニクは「新しい価値観が育つはずです。私自身は、この全力疾走の連続のような生活が終わり、社会がもっとゆっくりとしたものになるのがいいと考えています。どうしてこれほどまでスピードにこだわるのでしょうか。どうしてこれほどの数の機械が必要なのでしょうか」と答えています。また、「機械の数が多すぎると指摘されていましたが、それはどういう意味ですか」という質問には、シリュルニクは「デジタル機器によってコミュニケーションの能力は格段に上がりましたが、人や物との関係が変質してしまいました。昔、私は何か調べ物をするときは書斎の本棚の本に目を通していましたが、いまはグーグルで検索するだけです。検索の性能は素晴らしいですが、ここには『関係』といえるものがありません」と答えます。

「コロナが浮き彫りにする人類の二面性」では、「新型コロナウイルスのトラウマは人類と環境の関係を変えるのでしょうか」という質問に対して、シリュルニクは「変わると思います。中国では大気汚染が劇的に改善しました。フランスでも大気汚染の改善が始まっています。この単純な事実が、地球温暖化も、環境破壊も対処できるものなのだと示しています。新型コロナウイルスによって実験操作ができたようなものです。消費と生産のペースを調整すればいいのなら、なぜわざわざ病気になる必要があるでしょうか」と答えています。また、「ロックダウン中に連帯心を発揮して行動する人もいれば、常軌を逸した個人行動をする人もいます。これはどうお考えですか」という質問には、「これは人間に備わる永遠の二面性ですね。トラウマが生ずるような局面では、人間はつねに相反する反応を示します。1人の人間のなかにも、連帯しようと反応することもあれば、同時にエゴイストというか、他人を食い物にしようとする反応が出てきたりします」と答えます。

「毎日20時に献身的に働く医療従事者に拍手が送られていますが、これはどう分析されていますか」という質問には、シリュルニクは「これも二面性がありますね。1914年に若い兵士たちが戦争に向かったときも、拍手と花と万歳の歓声につつまれて見送られ、向かった先は虐殺の地だったわけですからね。もちろん、この比較は妥当ではありません。でも、私たちが医療従事者に拍手を送るのは、彼らが私たちのために自分を犠牲にしているからです。彼らのうちの何人かはウイルスに感染するわけです。その数が最少にとどまることを願いましょう。拍手を送りながらも、彼らが引き受けているリスクの大きさも心に刻みましょう」と答えます。

そして、シリュルニクは「いま私たちは惨事の真っ只中にあります。ですが私は楽観視しています。惨事の後、私たちは必ず適応し、新しい生き方を探ることになるからです。生物の進化も、危機を経て起きることが理論で示されています。地球ではこれまでに生物の大量絶滅が5回起き、いま人類が6回目を引き起こそうとしています。しかし、人類の意識が高まれば、まだ人類が救われる可能性も残っています。そうなれば新型コロナウイルスのパンデミックは有用だったといえるはずです。今回の危機を経て私たち人類と環境の関係、人間同士の関係も変わっていくと思います」と述べるのでした。

スイス生まれの哲学者・作家であるアラン・ド・ボトンは、「絞首台の希望」について語ります。「人間は無知なのでしょうか、それとも都合の悪いことを無視しているのでしょうか?」という質問に対して、ボトンは「両方でしょうね。人間は愚かで傲慢で、欠陥だらけの痛ましい動物です。古代ギリシア人はそれを知っていました。有史以前の時代から、そうした性質は私たちの文化的なDNAに組み込まれているのです」と答えています。

「けれど、私たちはそれを認識しておらず、いま『謙虚』という名の大きなパイを喉につまらせています。飲みこむ力がないんです」という発言に対しては、ボトンは「私たちは、このパイをすべて食べきらなければなりません。人間はこれまで、自分たちは完璧で、安全が保障されていて、状況をコントロールできていると強く信じながら進化してきました。ところが実際には、有害な生物や災難にさらされている、傷つきやすい薄い皮膚のような存在なのです。しかし一方で、私たちは皆どう死ぬべきかわかっています。これはいいことです」と述べ、「いいことなんですか!?」という問いには「もちろんです。『死』だけが、人間がこれまでずっと効率的かつ系統的にできている唯一のことですから」と答えています。さらに、ボトンは「たとえ生き続けたいと願っていても、私たちは死に方を知っています。これはとても重要なことです」と述べます。

「『底辺』に備えよ」では、「死に方を知っていることに、安らぎを見出せるのでしょうか?」という質問に対して、ボトンは「見出せます。たとえそれが、いささか暗い安らぎだとしても。私の一番好きな哲学は、ストア派です」と答えます。インタビュアーが「私もセネカの著作を読みました。セネカは不安にとらわれた人びとに教えを説いた哲学者ですね」と言えば、ボトンは「その通りです。ストア派の哲学者たちは、平和に生きるためには『すべてうまくいく』などと考えないことだと説きました。つまり、『笑って。大丈夫、すべてうまくいくから』などと言う人たちは皆、自分の首を絞めているだけなのです。心に平安をもたらす唯一の方法は、最悪のシナリオを想定することです。そうすれば何が起ころうとも、大丈夫。なぜなら、最悪の事態を受け入れる準備がすでにできているのですから」と述べています。

「コロナ時代に必要なのは、ユーモア、愛、友情」では、「最悪の事態の想定をすると、なおさら不安になるのではありませんか?」という質問に対して、ボトンは「では、実際のところ不安とは何なのでしょう? 不安とは未知、もしくは制御不能なことに対して、必死に対処・コントロールしようとする心の動きです。しかし、現実をコントロールしようとする試みは失敗する運命にあります。その現実がパンデミックであるなら、なおさらです。不安をコントロールするのは不可能だと、私たちは気づくべきです。すべてが不確かなのですから。完璧な安全など存在しません。フランスの哲学者ミシェル・ド・モンテーニュは『たくさんの疑いを枕にして寝れば、思考のバランスがよくなる』という言葉を残しました。こういった哲学こそが、いま求められているものです」と述べます。

わたしたちは、幸福な時間を共有するために友情があると思いがちだけれども、じつはその反対なのであると指摘し、ボトンは「友情とは、痛み、恐れ、不安そして悲劇を共有するためにあります。この先、数ヵ月を共に生きる友人の存在が非常に重要になるでしょう。もうひとつ必要なのが、ロールモデルです。自分ではなかなかできない行動を示し、その行動力で私たちを魅了してくれる人材です。これまで、私たちは億万長者や華やかな生活を満喫するセレブに憧れてきましたが、そんな人物はもはや役に立ちません。私たちに必要なのは、ひどい苦しみのなかでどう生きるかを知っている人たちです。彼らから、私たちはいま取るべき行動を学べます。たとえば仏教徒がつねにブッダの教えに立ち返るように、ロールモデルを参考にするのは効率のよい思考の枠組みなのです」と述べています。

いい死に方と悪い死に方があると考えているというボトンは、「私はいま50歳でそこそこ生きていますが、同年代やもっと年上の人たちと同じように永遠に生きたいとも思います。けれど、もしコロナ危機で命を落とすならそれも仕方ないことです。私たちは永遠に生きる必要があるという考えを捨てるべきだと思います。とてつもなくネガティブなことを言っているように聞こえたら申し訳ないのですが、50歳の人間ならすでに人生でたくさんのことを成し遂げたはずです。50歳の人間が1年以内に脳卒中を起こす確率は1.5%です。心臓発作とか、もっとぞっとするような病気にかかる可能性もあるし、交通事故に遭うかもしれません。私たちはずっと健康のまま長く生き続けられると信じたい誘惑にかられますが、そんなことはあり得ないのです」と述べます。

「必要なのは『絞首刑の希望』」では、「人間は小さな希望なしでは生きられません」と言うインタビュアーに対して、ボトンは「『希望』と聞いて、私が思い浮かべるのが画家のアンリ・マティスです。マティスは苦労の多い人生を送りましたが、彼の絵は希望と幸せにあふれています。太陽は輝き、花が咲き誇り、人びとは微笑みを浮かべて踊っています。彼の作品は感傷的ではありません。感傷的な作品を作る芸術家は、人生は美しいと考えるものです。けれどマティスのように現実的な芸術家は、人生は痛みに埋め尽くされたものだと知っています。だからこそ、希望の大切さを理解しているのです。現実が暗闇だからこそ、輝くようなレモンや花の絵が必要なのです。根拠のない空虚な希望や、『すべてがうまくいくから心配しないで』という安易な慰めではなく、マティスの希望こそがいまの私たちには必要なのです。つまり、私たちには『絞首刑の希望』が必要なのです。人間は皆、最終的には絞首台へと向かいます」と述べるのでした。

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

ボトンの死生観は、わたしにはよく共感できました。コロナ社会は「死」を意識する社会であり、誰もが死生観を持つべきだと思います。ただ、「死」だけで終わってしまっては意味がなく、さらに「葬」について考える必要があると思います。拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)にも書きましたが、最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということです。特に、コロナ禍の中にあっては看取りもできず、遺族は故人の葬儀に立ち会うことすらできません。まさに今、問われるべきは「死」でなく「葬」なのではないでしょうか。世界の賢人16人の思索が詰まった本書を読み終えて、わたしはそのように思いました。

紫雲閣オンライン

紫雲閣オンライン