- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.06.12

『自由になるための技術 リベラルアーツ』山口周著(講談社)を読みました。著者と各界の第一人者たちとの対談集ですが、非常に示唆に富んで興味深い内容ばかりでした。著者は1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在、同社のシニア・クライアント・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。著書に一条真也の読書館『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『ビジネスの未来』で紹介した本などがあります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には笑顔の著者の顔写真とともに、「中西輝政 出口治明 橋爪大三郎 平井正修 菊澤研宗 矢野和男 ヤマザキマリ」「達人たちと掘り下げる人類の叡智」「いままでの『正解』が通用しない時代を突破するヒント」「『日立 EFO』大好評連載書籍化!」と書かれています。また、カバー前そでには、「過剰な情報に振り回されがちな現代社会。私たちを縛り付ける固定概念、常識から解き放たれ、自らの価値基準を確立し行動するために必須の素養」とあります。アマゾンには、「リベラルアーツとは、『自由になるための手段』にほかならない。自分たちを縛り付ける固定観念や常識から解き放たれ、自らの価値基準を持って行動するために。いままでの正解が突破するヒントがここにある。独立研究家・山口周が、哲学・歴史・美術・宗教など知の達人たちと、リベラルアーツの力を探る」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

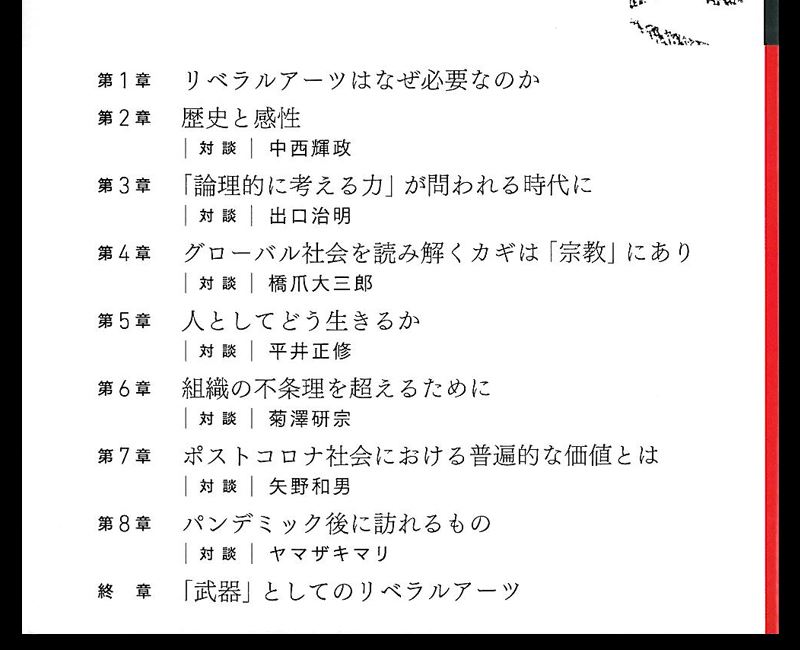

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 リベラルアーツはなぜ必要か

第2章 歴史と感性

対談:中西輝政

第3章 「論理的に考える力」が問われる時代に

対談:出口治明

第4章 グローバル社会を読み解くカギは宗教にある

対談:橋爪大三郎

第5章 人としてどう生きるか

対談:平井正修

第6章 組織の不条理を超えるために

対談:菊澤研宗

第7章 ポストコロナ社会における普遍的な価値とは

対談:矢野和男

第8章 パンデミック後に訪れるもの

対談:ヤマザキマリ

終 章 武器としてのリベラルアーツ

「はじめに」で、著者は「リーダーの立場になると、さまざまな情報を取捨選択しながら決断する場面の連続です。それなのに、その基盤となる肝心な『足元』は常に危うく、すぐに築けるものでもありません。そんな中、再び注目を集めているのが、『リベラルアーツ』です。日本語では『教養』と訳されることが多いのですが、本来意味するところは『”自由”になるための手段』に他なりません。己を縛り付ける固定観念や常識から解き放たれ、”自らに由って”考えながら、すなわち、自分自身の価値基準を持って動いていかなければ、新しい時代の価値は創り出せない。そんな時代を私たちは生きています。本書では、哲学、歴史、宗教、美術等の『知の達人』たちとともに、人類に蓄積された知を現代に照らし合わせて再考し、多様な視点を身につけるヒントを提示したいと思います」と述べ、最後に「HowからWhatへ――」と結びます。

第1章「リベラルアーツはなぜ必要なのか」の「‟美意識”というキーワード」では、著者は「VUCA」という言葉を取り上げます。「Volantility=不安定」「Uncertainty=不確実」「Complexity=複雑」「Ambiguity=曖昧」という今日の世界の状況を表す4つの頭文字を合わせたものですが、著者は「VUCAの時代と言われるいまでも、多くの企業がコンサルティング会社や広告代理店に巨額の費用を支払って、『何年先にどうなるのか?』という未来予測を依頼しています。はっきり言ってそんな発想が時代遅れなのです。未来を他人に聞くのではなく、『あなたは、一体どうしたいのですか?』と、そろそろ問いそのものを変えなければならない時期に来ているのだと思います。エシックスの問題にせよ、クリエイティビティの問題にせよ、元をただしてみれば、ある種のみっともなさに対する自覚というか、『美意識』が欠けているのではないかと考えたのが大きなきっかけでした」と述べます。

「『行き過ぎ』に対する世界的な潮流」では、美意識に限らず、人の感性に訴えるものが重要視されてきているのは近年の世界的な潮流であるとして、著者は「例えばアメリカでは、2008年のリーマンショック以降、マインドフルネスが一種のムーブメントになっています。シリコンバレーでは、トレーニングとして取り入れていない会社はないほど普及しています。マインドフルネスとは、『いまという瞬間に意識を向けるもの』で、言うなれば外部ではなく、自分の内部に目を向けていくための手法です。自分が何に価値を置いているかを認識することは、創造性の源にもつながっているのではないでしょうか」と述べます。

「OSとしてのリベラルアーツ」では、著者は「教養または教養主義は昔からずっとあったわけですが、いま求められているリベラルアーツとは、コンピューターでいえばOS――私たちの行動や判断を司るソフトウェア――のような根本思想なのです。対して、ロジカルシンキングやマーケティングの知識といったものは、アプリ――状況に応じて使い分ける道具――であり、従来言われていた教養もまた一種の道具としてのものが多かったと思います。もちろん道具は道具で大切なのですが、どの場面で何を使うかというのはOSの判断です。ですから自らの足元をより確かなものにするためにはOSが重要となる。古今東西の、幅広い教養・知識を備えて、例えばワインや絵画などについて語れるようになれば、飲み会の話題としては役立つでしょうが、本当に大事な判断をする力や勇気を持って行動する原動力にはなりません」と述べています。

17世紀の哲学者スピノザは、人間の本質を最も指し示すものとして、「コナトゥス」という言葉を用いました。もともとは古代ギリシャ哲学に由来する概念ですが、自分が自分であろうとする力、モメンタム(推進力)といった意味です。著者は、「今日の私たちはビジネスでもプライベートでも多くの人たちと出会うわけですが、誰もが他人との関わり合いをお互いに心地よくコントロールできれば、と思っています。そこで最高の”武器”になるのが、『他人のコナトゥスを的確に理解する』ということです。相手の人間の本質に関わる部分がわかれば、その人物像が立体的に感じ取れて、場面ごとに相手がどう感じ、何を考え、どんな反応を示すのかということが読めるようになる。いわば、パースペクティブ(見通し)を持って人間を深く理解できるようになるのです」と述べます。

そう考えれば、今日の私たちが享受できるリベラルアーツとは、人間が何を愛好し、何に深く感銘を受けてきたかという「人類のコナトゥス」の膨大なリストなのだと気がつくとして、著者は「人々が深く心を動かされ、長く広く共鳴を受け続けてきたものが、絵画、音楽、文学、哲学といったコンテンツとして残されてきたわけです。そうした積み重ねから成る歴史は、過去の人間たちが何を欲し、どう行動し、その結果に対してどう反応してきたかという記録にほかなりません。リベラルアーツを学ぶということは、一見遠回りに見えますが、人間というものの普遍的な本性について皮膚感覚で知るとともに、人間理解を深める最も効率的なルートだといえます」と述べています。

「人間の奥深さを知るということ」では、イギリスがそうした人間の奥深さを非常に理解している国であり、他者との関わりの中でどうすることが最も得策なのかというリアリズムを皮膚感覚として持ち合わせていると指摘します。著者は、「それは欧州列強の戦いを勝ち抜き、七つの海を支配しながら、世界中で多くの植民地を統治してきたからこそ身につけたものなのでしょう」と推測し、さらに「そのリアリズムは欧米文化の底流に受け継がれていて、例えば、著名な経営学者のマイケル・E・ポーターの競争戦略論でも、自社が市場を独占するのではなく、良きライバルである他社と競り合う緊張状態で共存することが持続可能な成長をもたらす条件だと説かれています。これは近代の欧米に限った話ではなく、歴史を紐解けば、2000年近くも前に諸葛孔明が言った『天下三分の計』にも通じる考え方でしょう」と述べます。

わたしたちは、自社のシェアが高ければ高いほど良いものだと思い込みがちです。特に変化の激しい時代には、1つのモノサシを当てて短兵急に物事を判断し、行動したくなるものですが、著者は「そんなときだからこそ、落ち着いて別の角度からも複眼的に物事を見るリテラシー、皮膚感覚の知恵というものが求められてくる」と述べ、さらに「私は、いまここで大胆に発想を転換できたら、社会が大きく変わるのではと考えています。外側から与えられるモノサシに囚われずに、たとえ知らない会社でも、自分にとってすごくワクワクする仕事ができそうな会社を探して社会全体で大移動を始めるのです。すると、大数の法則が働き、より自分が活躍できる場所にいる人が多くなる。結果として職場や社会全体の生産性まで上がっていき、イノベーションだって起きてくると思うのです。そうしたら、個人も組織もとても強くて幸せな世の中になるのではないでしょうか」と述べます。

「リベラルアーツは常識の正体を見破る」では、近代文明のあり方を否定して新しい国・社会を築こうとしたキューバの革命家チェ・ゲバラが取り上げられます。ゲバラが生涯を通して読んでいたのは、現代の法学者や憲法学者が書いた本ではなく、ギリシャ時代に書かれた古典でした。著者は、「長い淘汰に耐えてきた知、あえて自分からは遠く離れた古典を読んで現代を相対化する視点は、未来が見えない現代だからこそ、これからの社会像を模索するためにも、さまざまな意味で”役立つ武器”となるでしょう」と述べます。また、「リーダーにこそ必要なリベラルアーツ」では、質的な意味を設定するためには、より大きな価値の連鎖として、いま自分たちがやっている仕事が「世の中」のどういう意味につながっているのか、そこにどうやったら貢献できるのか、自分の中に広い世界観を持ち、高い視座から考えていくことが必要であるとして、著者は「さらに現代社会では『共感』も1つのキーワードになっていますから、相手の思考の枠組みを捉えるという意味でも、自分の中に広い世界観を持つことはますます重要になっていくといえるでしょう」と述べるのでした。

第2章「歴史と感性」では、著者が国際政治学・国際関係史研究の第一人者で京都大学名誉教授の中西輝政氏と対談。「経済的成熟から人間的成熟へ」では、中西氏は「まずリベラルアーツという言葉の意味について、私の考えをお話しします。英語の『liberal』は縛りがない、つまり『自由』という意味を含む言葉ですね。その反対の意味の言葉は『disciplinary』ではないかと思います。『規律』『訓練』『体系化された学問』といった意味を含む言葉です。そう考えるとリベラルアーツとは、A=B、B=C、ゆえにA=Cというように乾いた理論で体系的に積み上げていく学問ではカバーしきれない領域を担うものと言える」と語ります。

リベラルアーツがいま注目されているのは近代が終わろうとしていることと深く関わるとして、中西氏は「近代というのは、成熟に一方的に向かうというドライブだけでできあがっていった時代です。それが、めざしていた成熟に到達し、次はそれをいかに洗練させていくか。すなわち、これまでの一本調子の成長の過程で取り残されてきた部分にも目を向けながら、経済やテクノロジーの成長だけでなく、人間的に成熟した状態をめざす段階に入っているのです。ですからこれからは、世界の、特に日本の社会の先頭に立つ人たちが、人間的に成熟した社会、成熟した生き方をいかにして実現していくかを考えるにあたり、リベラルアーツが必要になっているのだと思います」と語ります。

「日本人が持つ、連続性への無意識の強い自信」では、イギリスの歴史には驚くべき連続性があり、過去1000年にわたってほとんど変わっていないと指摘し、中西氏は「現在のイギリス王室の始まりは1066年のノルマン・コンクエストにあり、議会制も1215年のマグナカルタ(大憲章)の時代から続いています。貴族制度も厳然と残っていますし、さまざまな古い習慣をイギリス人は意識的に残そうとします。対して、日本では江戸時代の末期から21世紀に至るまでさまざまな断絶があり、それが日本の史学分野における大きな研究テーマにもなっています。日本人は、古い上着をはいで新しい時代に入るということを気で行なってきました。このことは一貫性がないように見えますが、むしろ、イギリス人よりもっと深い部分での連続性に対する自信があるからこそ、できるのではないかと私は思います」と語ります。

中西氏は「ちょんまげを切って洋服を着たぐらいで、廃仏毀釈をしたくらいで、憲法が変わったぐらいで、自分たちが根本的に変わることはない。そのような無意識の強い自信が、日本人にはあるのではないでしょうか。そこは他のアジア諸国とは大きく異なる点です。このような日本人の連続性に対する強い、しかし無意識の自信と、イギリスの古いものを維持し続けようとする強い、意識的な執念というのは、必ずしも相反するものではなく、表裏一体を成すようにも見えます」と述べ、さらに「思うに世界には、新しいものを上へ上へと積み上げていくストック文化圏と、新しいものを取り入れるときに古いものを捨てたがるリプレイス文化圏があるのではないでしょうか」と述べます。

イギリスも日本も、趣きはかなり違いますが、古いものを残そうとして無原則に積み上げていくという点は一致していると指摘し、中西氏は「古いものと新しいものが矛盾しても、比較してどちらかを選ぶという対決のプロセスを回避してしまうのです。日本の神仏習合も漢字伝来も、また明治の近代化もそうです。いろんなものが重層的に積み上がっていっても矛盾を感じないわけです。これは私の仮説なのですが、不思議なことに、そうした文化は大文明を築いた大陸の少し沖合の島国に共通しています。日本、イギリスのほか、スリランカやマダガスカルも、個人的な研究プロジェクトで調べた限りでは、やはり似たような結合性と、温和な国民性、そして心の機微を重視する文化、ムラ社会的なモラルに支えられた人間関係という共通した特徴を持っています」と述べます。

「かつての日本に足りなかった総合力」では、文明という、良いもの、便利なものは外からどんどん取り入れるけれど、じつは通底している文化、精神性のようなものは変えずにきたというのが、遣隋使・遣唐使の時代から続いてきた日本のあり方であったと指摘し、山口氏が「1990年前後のバブル景気の時代に時価総額の世界ランキング上位を日本企業が席巻し、経済・社会活動において歴史上初めて、めざすべきお手本がなくなるという状況が起きました。エリートというのは本来、お手本を自分で考える存在です。文明、社会というのはどうあるべきかと、それこそまさに大きな歴史的な文脈の中にいて、自分たちがいま何をめざしてやるべきかということを考えなければいけないわけですが、それまで外側からお手本をふんだんに与えられるという恵まれた状況にあった国が、手本がなくなって、そこから先の自分たちの行き先というものを考えなければいけないとなった時に、迷走状態に入ったのが平成という時代だったのではないでしょうか」と語っています。

リベラルアーツが未成熟な中で経済力だけが突出して、柄にもなく世界の覇権を窺うほどに強大化した昭和末期の日本というのは、やはり社会としていびつであり、それがバブル期の国としてのつまずきの最大の要因だったという中西氏は、「このことは太平洋戦争の教訓とも重なります。軍事力だけに偏らず、人文・社会科学の知識や、議会制民主主義をうまく運営できるような柔軟な社会、政治文化といった総合力をつけておくべきでした」と語ります。

「戦略、選択、決断を支えるリベラルアーツ」では、イギリスのエリート社会では、ビジネス戦略の立案で歴史の知識が欠かせないと考えられ、アメリカでは外交官を養成するスクールや大学、軍の士官学校などでもリベラルアーツを重視し始めていると指摘し、中西氏は「やはり戦略立案や行動の選択、最終的な決断においては、歴史によって培われた精神的な成熟や直感力というものが大きな意味を持つということが、きちんと理解されているのでしょう。日本のビジネスリーダーでも、例えば、次の1万円札の肖像に起用される渋沢栄一は、著作を読むと国家目標としての近代日本の発展を真剣に考えていた偉大な戦略家であったことがわかります。彼は幼い頃から四書五経や日本の国史を学び、その戦略、選択、決断の裏側には、リベラルアーツによって支えられた強靭かつ柔軟な精神がありました。そうしたことは、洋の東西を問わず、大を成したリーダーたちの共通要素であると私は思います」と語ります。

「自分の感情や直感を大切にする」では、面白く、よく書けている歴史書を読むべきであるとして、中西氏は「読み方として大切なのは、物知りになろうと思わないことです。何か得るものが欲しいと思うなら、『このことを人間一般に還元したらどういう意味を持つのか』というふうに、普遍性や通時代性を見出すような読み方をするのがよいと思います。あるいは、歴史の登場人物に感情移入するような読み方ができれば、もちろんそれは質の良い感情移入でないといけませんが、必ず心に残り、糧とすることができるでしょう。本に対しても人間に対するのと同じように、自分の感情や直感を大切にしながら向き合っていただきたい」と語るのでした。

中西氏との対談後、山口氏はこう述べています。

「2020年12月にコンサルティング会社のマッキンゼーが発表したレポートによると、コロナが収束したのちも、およそ20%の就労者は元の労働形態には戻らず、恒常的なリモートワークを継続するだろうと予測しており、その結果として都市の交通インフラや消費経済に『甚大な影響を与える』だろうと予測しています。ではどのような影響が具体的に考えられるのでしょうか? さまざまな予測が考えられるわけですが、ここで重要なのは、どのような変化が起こるにせよ、その変化の中心には人間がいる、ということです。だからこそ『人間とはどのような振る舞いをする生物なのか』という洞察が重要になってくるわけで、そのような洞察を与えてくれるものとして、歴史が重要だということではないでしょうか」

第3章「『倫理的に考える力』が問われる時代に」では、著者が立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出口治明氏と対談します。「日本が行き詰まっている理由」では、なぜ日本で成長率が低迷しているのかというと、製造業からサービス産業へと産業構造が変化しているのに、人材も働き方も製造業の工場モデルを続けているからだと指摘し、出口氏は「サービス業で問われるのは、与えられた課題をこなす力よりも、課題を見つけ出す力、新しいサービスにつながる独創的なアイデアを生み出す力です。APUが評価されているのは、そうした力を養うには、とがった個性を尊重する教育に転換しなければならないということに、社会が気づき始めた証左かもしれません」と語っています。

「『女性』『ダイバーシティ』『高学歴』」では、レヴィ・ストロース以降の文化人類学者が繰り返し証明しているように、人間は生まれ育った数十年の社会の意識を反映している存在であると指摘し、出口氏は「そう考えると、いまの日本人は、戦後の製造業の工場モデルの下で高度成長した社会の意識を反映した存在であり、一律に日本人とはこういうものであると決めつけないほうがいいでしょう。正しくは、『いまの時代の日本人は戦後の製造業の工場モデルに過剰適応してこういう特質を持つようになった』と説明しなければいけないと思います」と語ります。それに対して、山口氏が「確かにそうですね。では、製造業モデルからサービス業モデルに適応していくためには、何が重要だと思われますか」と問い、出口氏は「キーワードは、『女性』『ダイバーシティ』『高学歴』です」と即答するのでした。

「新しいものは辺境から生まれる」では、山口氏が「私はもともとイノベーション研究が専門なのですが、やはり異なる分野の人が交わる場所でイノベーションが生まれやすいということは言えますね。例えば、ビートルズが出てきたのも、音楽のメッカであるロンドンではなく港町のリヴァプールでした。港町は異なる文化や民族の結節点となる場所です」と言うと、出口氏は以下のように語ります。

「中央は洗練が進むがゆえに保守的になり、異質なものや新しいものは辺境から生まれるというのが歴史の法則ですね。日本でも新しいものは僻地から生まれています。例えば、平清盛による武家政権という新しい発想は、彼が大宰大弐(大宰府で次官に相当する役職)として大宰府に赴任したときに得たものです。日本に貨幣経済を導入し、武家政権というものを始めて、守護地頭の祖形を置いたり、軍事・警察権を掌握したり、これは全部が清盛のグランドデザインです。鎌倉幕府をつくった源頼朝は政策的には清盛のコピーです。大宰府は僻地でしたが、一方で大陸との接点でもあったわけで、さまざまな知識や情報が得やすかったのでしょう」

「人・本・旅を通じて学ぶヒント」では、読書について出口氏が「書店で実際に手に取って選ぶときには、本文の最初の10ページを読めばおもしろいかどうかがわかります。よく前書き、あとがきと目次を見たらだいたいわかるという人がいます。でも僕は自分で本を書いているからわかるのですが、前書きとあとがきは本が完成してやれやれと気が緩んでから書くものなので、おもしろさを判断するうえで役に立つかどうかはわかりません。それより、どんな本でも筆者が読んでほしいと思って本気で書いた本文の最初にこそ真価が出ていると思うのです」と語っています。また、「あのデカルトも、大学の本を読み尽くした後、世の中の人々の考え方を知るべく旅に出たように、たくさん人に会い、たくさん本を読み、たくさんいろいろな場所に行くこと以外に学ぶ道はありませんし、その学びは一生続くのです」と語ります。

それに対して、山口氏が「特にリーダーとなる人は学び続けなければならない」と言うと、出口氏は「リーダーは、判断を誤れば組織の多くの人を死なせかねないという責任ある立場にいるのですから、当然、人以上に勉強しなければなりません」と語り、さらには「将来、何が起きるかは誰にもわからない。そのときにリーダーが判断を誤ったら自分だけではなく多くの人に死活的な影響が出ます。だからこそ、リーダーは過去の歴史を教材としてしっかり学んでおかなければならないのです。さらにいえば、過去だけではありません。いまの時代は技術の進むスピードが速いので、世の中に入れないためにも学び続ける必要があるのです」と語っています。

「日本の生産性が伸びない理由」では、山口氏が、グローバルな潮流はサービス業モデルに転換しているのに、日本は製造業モデル、工場で大量の人を使って、同じ仕事を大量の時間を使ってやらせるというモデルから脱却できていないと指摘し、「スポーツでたとえるなら、野球からサッカーへ種目自体が変わっているのに、トレーニングのやり方も選手の育て方も変わっていないから、さまざまなところにねじれが生じているのですね」と言います。それに対して、出口氏は「そのねじれが閉塞感となり、先進国の中で最も若者の自殺率が高いという状況を生み出しています。長時間労でも報われない、骨折り損のくたびれもうけでは社会全体が疲弊してしまうのも当然です」と述べ、さらには「リーダーは組織を潰すこともできるし、トップダウンで世界を変えることもできる。人間社会を丁寧に見ていると、リーダーの役割の大きさに気づかされます。だからこそ、リーダーは謙虚な姿勢で、他人の5倍も10倍も学び続けなければいけない」と語るのでした。

「考える力の差が結果を分ける」では、考える力を鍛えるには、料理でレシピ本を参考にするのと同じように、最初は模倣から入るとして、出口氏は「ただし、よいレシピを真似しなければ料理が上達しないように、まずはアダム・スミス、デカルト、ヒューム、アリストテレスといった、優れた考える力を持った先人が書いた古典を丁寧に読み込むことです。思考のプロセスを追体験して、思考パターンを学ぶことから入るのです。そしてそれを自分なりにアレンジしながら、考える力を鍛えるほかはありません」と語ります。山口氏が「考えることも一種の作法が必要ということですね」と言うと、出口氏は「ええ。型(形)から入るのです。レシピと一緒です」と語ります。

「数字・ファクト・ロジックに基づいて考える」では、出口氏が「物事を正確に見るための方法論として、僕はよく『タテ・ヨコ・算数』と話しています。タテは歴史です。昔の人が物事についてどう考えたのかを知ることです。ヨコは他の国や違う業界です。日本社会の常識、業界の常識と思っていることが、世界ではどう見られ、考えられているのかを知ることも欠かせません。そして算数は、データやエビデンス、タテ・ヨコで学んだことを具体的な数字・ファクト・ロジックで把握するということです」と述べ、さらには「少なくとも日本再生のカギは、これまでの学び方を見直し、人・本・旅で原点から学び続けることにあるということ、再生のキーワードは女性、ダイバーシティ、高学歴であるということを、最後に改めて強調しておきたいと思います」と述べるのでした。

出口氏との対談後、山口氏はこう述べています。

「出口先生のお話を伺っていると、『開かれてあること』をことのほか重要視されていることが感じられます。出口先生は製造業モデルからの脱却のカギとして『女性活用』『ダイバーシティ』『高学歴』の三つを挙げておられますが、この三つに共通するのは「他者との出会いを求めていく」ということです。それまで男性が支配していた職場で女性に働いてもらうというのも『他者との出会い』なら、ダイバーシティ=多様性もまた『他者との出会い』をもたらすものであり、さらに『高学歴』もまたしばしば海外留学が伴うことから、必然的に『他者との出会い』をもたらすものと言えます。この柔らかさ、しなやかさは前章で中西輝政先生が指摘されたリベラルの定義、すなわち『縛りがないこと』にも通じるものがあります。この『開かれてあること』という知的態度は、現在のようにさまざまな定説や常識が急速に陳腐化していく時代にあって、個人の知的生命力の根幹をなすものだと言えるでしょう」

第4章「グローバル社会を読み解くカギは『宗教』にあり」では、著者が社会学者で東京工業大学名誉教授の橋爪大三郎氏と対談します。「ハーバード大学は牧師養成から始まった」では、ハーバード大学が設立されたのは、いまから400年近く前の1636年であることを紹介し、橋爪氏は「最初の100年ほどは牧師つまり聖職者を養成する機関で、その間の卒業生は百数十人から数百人と言われています。1年間に一人か二人、多くても数人ということは、いまの一般的な学習塾よりずっと小規模ですね。当時、専任教員はプレジデント(学長)しかおらず、一人で何でも教えました。牧師になるために必要なのは、まずギリシャ語。新約聖書が読める。ヘブライ語もできたほうがいい。旧約聖書が読める。ラテン語。神学書が読める。それから地理、哲学、歴史など、リベラルアーツの科目も教えました」と語っています。

なぜ牧師にリベラルアーツが必要かというと、牧師は毎週、信徒に説教しなければならないからだといいます。教会には、農民、商人、ビジネスマン、政府の職員、軍人、医者、音楽家など、ありとあらゆる人々が来ますが、橋爪氏は「牧師はその全員の心に届くような説教をすることが理想です。的外れなことを言っていたら次から教会に来てもらえなくなる。そのためには世の中のことをよく知っておく必要がある。だから役に立つことは何でも教えたのです。さてその結果、どうなったかというと、卒業生は牧師になる以外に政治家、起業家、軍人や学者など、社会のリーダーになって活躍する人が増えてきた。それに伴って、だんだん牧師養成コース以外の分野が拡大していきました。そして、学部でリベラルアーツを勉強し、そのうえで医学、法学、神学などの専門分野を学ぶという大学の形がつくられたのです」と語ります。

「人と人は契約と法律で結びつく」では、キリスト教では、人は神と一対一で結びつき、人と人とは契約と法律で結びついていると指摘し、橋爪氏は「例えば結婚については、夫婦が契約を結び、教会で宣誓すれば家族となることが許される。政府は、国民と契約を結んで憲法を定め、国家組織のあり方を決めたから存在を認められ、命令権を持っている。一神教の国なのに人間が偉そうじゃないかと思われるかもしれませんが、人間はあくまでも契約に基づいて政治・社会を営んでいるのです。ビジネスも契約で成り立っていますね。資本家が資金を出して会社を設立する、経営者を雇う、経営者は従業員を雇う、全部契約です。MLB(メジャーリーグ)の投手が球団と、1試合で80球投げたら降板するという契約を結んでいたとする。それで80球投げたらベンチに下がるのは、本人の意思でもないし、監督の命令でもない、契約なんです。契約=法律によってすべてを動かすというのがキリスト教社会の基本です」と語ります。

「西洋社会の近代化とキリスト教」では、山口氏が「イギリスでは宗教改革によって英国国教会が成立し、同じプロテスタントの中で対立した清教徒がアメリカに渡りました。資本主義はその二つの国で本格的に花開いたわけですね。それは、プロテスタントのエートス(合理的倫理的生活態度)のようなものが、ビジネスにおける意思決定の質を高めることにつながったからとも考えられるでしょうか」と質問しますが、橋爪氏は「それもあるかもしれませんが、近代化というのはビジネスの世界だけでなく、社会全体で起きることなのです。経済や産業、政治とそれに付随する法律、家族や教育、そして自然科学、あるいは哲学、芸術、歴史学などの人文学。これらが一緒になって社会を構成しているわけですから、それぞれの近代化・合理化が連動しながら進んだわけです」と答えます。

そして、さまざまな分野の近代化・合理化が連動しながら進んだ根幹にキリスト教があったとして、橋爪氏は「例えば、自然科学は、キリスト教徒、特にプロテスタントがギリシャ哲学から人間の理性という概念を取り入れ、理性を通じて神と対話する手段の一つとして発展させました。また、西洋音楽は教会音楽が基になって確立されていったものです。絵画や彫刻も、宗教美術が西洋美術の本流で、そこから静物画や風景画が派生していきました。ビジネスに限らず、社会のあらゆる領域の近代化にキリスト教は深く影響したのです。ウェーバーも、経済だけでなく社会のあらゆる領域において合理化が進んだからこそ、西洋近代社会が形成されたと考えていました」と語るのでした。

「イノベーションに必要なものは『未来』」では、発明の動機は、隣人愛の実践であるとして、橋爪氏は「人々によりよく生きるチャンスを提供するため、というのがプロテスタントの教義です。さらに言えば、発明以前に、アメリカにはフロンティアというものがありますね。入植したときは何もなかったわけだから、アメリカ人は森があれば切り開き、丸太小屋を建て、水を引き、道路をつくり、社会インフラを一から建設して街をつくってきました。その過程で試行錯誤して、前回失敗したところを今度は改善しようとか、新しい技術を試してみようとか、都市開発と発明が直結していく。このように、常にフロンティアをめざしてきたのがアメリカの近代であり、フロンティアをめざすことが、神の視点で未来を見ることと結びついているのだと思います」と語っています。

「自分を超えるために必要な言葉の力」では、誰の話を聞き、どの本を読めばいいかということが問題とされます。地域や場所にかかわらず、大勢の人が読んできた本、すなわち古典を薦める橋爪氏は「大勢の人が繰り返し読んできた本からは、そうでない本に比べ、人生を支えるに足る大きな構造を見つけられる可能性が格段に高い。だから最初に読むのなら、あるいは何冊か読むのなら、その中に古典があるべきであると思います。宗教には必ず古典があるから、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、儒教、何でもいいけれど、まずは古典を読むことが自分を超えるための確実で正しいやり方でしょう」と語っています。

西洋近代を形づくってきたキリスト教に加え、世界にはイスラム教、ヒンドゥー教、儒教がそれぞれ大きな文明圏を形成してきました。宗教は、人間ならば誰もが持つ、「自分とは何か」という問いを解明しようとしてきたものであると指摘し、橋爪氏は「だからこそ、人間社会では何らかの宗教に基づき、文明圏が築かれてきた。複数の文明圏が並び立つ現代のグローバル社会を生きるうえでは、それらを理解するための『宗教のリテラシー』が不可欠です。ビジネスパーソンに限らず、すべての人が宗教を学ぶべきである、と私は考えます」と語るのでした。

橋爪氏との対談後、山口氏はこう述べています。

「ある宗勢を知ることは、その宗教に帰依している人々の思考や行動の様式、あるいは価値基準を理解する上で有用だということは、キリスト教だけでなくアジアの宗教についても同様に言えると思います。例えば中国における儒教を考えてみましょう。ご存知の通り、儒教は中国におけるエリートの必須教震でした。中国におけるエリートの登用試験として有名なのが科挙です。科挙は6世紀末に始まり、なんと1300年にもわたって実施された官吏登用試験です。この科挙に合格するには徹底的に儒教、つまり孔子・孟子を勉強しなければならないわけですが、では合格するとどうするかというと、今度は処世術そのものと言っていい韓非子や孫子、呉子を勉強させられる。つまり、科挙に受かる前は『正義とは』『正しいこととは』という『タテマエの勉強』をして、受かった後は『世の中はどうやったら動くか』『人間/国家を支配するにはどうしたらいいか』という『ホンネの勉強』をさせられるわけです」

また、山口氏は特に儒教について言及します。儒教というのはひと言で言えば「政治万能主義」で、このルールや制度さえ守っていれば人々は健康になり、国は栄え、社会は花園のようになるという「美しい教え」であるが、実際には、権力や謀略といった実学を扱う韓非子や孫子に支えられて初めて存在できているという側面が強いと指摘し、山口氏は「中国で儒教の伝統が根強いということは、皆さんもよくご存知の通りです。しかし、では儒教が数える道徳や倫理の規範が強く働いているかというと、そういうわけでもない。儒教という壮大な倫理体系をわざわざ構築しなければならなかったほどに功利的・打算的な思考様式が強かったのだということは、要するにマキャベリズムが異常に発達していたということですから、ここにも真逆のものが表裏一体となって働いていることがわかります」と述べるのでした。

第5章「人としてどう生きるか」では、著者が臨済宗国泰寺派全生庵住職の平井正修氏と対談します。「お寺やお墓が伝えてきた普遍的な真理」では、平井氏が「近年、これはお寺だけの問題ではなく核家族化や高齢化などの社会の変化も大きく影響していると思われますが、葬儀や法事を行なわない方が増えてきました。また最近は虐待や親族間の殺傷といった事件の報道が増え、実際にその件数が増えているのかどうかはわかりませんが、家族のつながりが薄れているように感じます。おそらくこれまでは、お墓参りや法事などを、皆さんあまり深く考えずに長年の習慣として行なってきたのだと思います。それが知らず知らず家族やご先祖様とのつながりを培うことになっていたのでしょう。人間は過去からの連綿とした命のつながりの上に生まれてくるもので、そうした普遍的な真理を伝えるのかお寺やお墓なのですが、そのことを果たして伝えきれているのか。伝わっていないのであれば、これからどう説いていくのかが、私たちに問われている」と語っています。

「文化として定着し始めている禅」では、山口氏は「西海岸の代表的なIT企業は禅をベースにしたマインドフルネスを、集中力や思考力、決断力、創造力などの向上に生かしています。坐禅とマインドフルネスは厳密には異なるものだと思いますが、ビジネスリーダーを育成するうえでメンタルトレーニングが欠かせないと考えられているのです。一方、日本企業の人材育成はこれまで業務に直接的に関わることが中心で、マインドフルネスを勧めても、『何の効果があるのか』『すぐに役立つものなのか』などと言われてなかなか理解されませんでした。経済学者の小泉信三に『すぐに役に立つものは、すぐに役に立たなくなる』という有名な言葉がありますが、私はこの『何の役に立つのか』といった考え方が物事を窮屈にしていると考えています」と語っています。

「自分の心と対話し、自分自身を見つめ直す」では、臨済宗国泰寺派全生庵ゆかりの山岡鉄舟が「禅というものは武人が行なえば武道になり、芸人が行なえば芸道になり、商人が行なえば商道になる」と書いたことを紹介し、平井氏は「茶道、華道、剣道、柔道など、『道』というものの真髄は、それらを通して人格を磨き完成させていくところにあります。単に技術や強さを追い求めるだけではない。それが『道』に通底する精神ですね」と述べ、さらに「禅は坐禅や写経のように孤独な修行を通して、自立して一人で生きられるようにすることを求めますが、同時に人は一人では生きていけないことに気づかせてくれます。小さな島国である日本では、自然や他人と共生する『和合』ということを昔から大切にしてきました。静かに坐って己を見つめることで、自立して一人で生きられる力を養う。と同時に、己を通じて生命のつながりを知り、また『自分が』という思いを捨てることで争いをなくし、人と和合していく。人らしく生きるために欠かせないことを、禅は私たちに教えてくれるのです」と語るのでした。

平井氏との対談後、山口はこう述べています。

「リベラルアーツの特徴の1つに『事後性』という点があります。『事後性』というのは、つまり『事前に効果はわからない』ということです。一方で、企業の世界においては、基本的にすべての選択肢は現在の貨幣価値に換算され、比較されます。これはつまり、現時点で効果のはっきりしない選択肢は、そもそも選択の対象として検討すらされない、ということです。そういう点でリベラルアーツと経済というのは真逆の性格を持ったものだと言えるかもしれません」「スタンフォード大学の神経学者、ケリー・マクゴニガルは科学的な見地から、坐禅や瞑想の効果として『注意力、集中力、ストレス管理、衝動の抑制、自己認識と言った自己コントロールのさまざまなスキルが向上する』と述べています。これらは現在の複雑な社会をリードしていくことを求められている人々にとって必須のものと言えるでしょう。このマクゴニガルの指摘を総合的に表現しているのが、平井住職の『自分のことがわかる』という言葉だと思います。ここに『禅』と『現代マネジメント』の交接点があります。

第6章「組織の不条理を超えるために」では、著者が慶應義塾大学の元教授で経営哲学者の菊澤研宗氏と対談します。「システムい適合した人間だけが出世する」では、明治のリーダーは武士道を学んでいたから、道徳的優位性や儒教の五常を備えているからこそ自分が人の上に立っているという意識が身についていたと指摘し、菊澤氏は「戦後に活躍し、名経営者と呼ばれた方々の多くも、戦前の教育できちんとリベラルアーツを学んでいました。しかし現代のリーダーのほとんどは、そうした教育を受けていないため、人の上に立つにあたっての哲学がないのだと思います。だから、自分の価値判断の拠り所がなく、自信が持てないのかもしれません」と語っています。

山口氏は「明治や戦後すぐは社会システムががらりと大きく切り替わった時代で、過去と切り離された環境だったからこそ、自分の意思、価値観を発揮できる人が活躍できたと言えるのかもしれません。太平洋戦争時や現在のリーダーは、社会や組織のシステムが固定化して安定してきた中で、それに上手に適合した人たちなのでしょう。そう考えるとやはり時代は違えども、両者は構造が似ていますよね」と述べますが、菊澤氏は「まさにご指摘のとおりだと思います。社会や組織が安定して人事制度や教育制度が固まってくると、人はそれを考慮しながら損得計算し、目的合理的に行動するようになっていきます。だから、個人も組織も損得計算だけに長けていくようになるのでしょう。まさに、ウェーバーのいう魂のない鋼鉄の檻のような人間組織が形成されるのです」と語ります。

「見えないものを見る力を養う」では、リベラルアーツ教育も実学も、「それを学ぶことがなぜ必要なのか」という位置づけをはっきりさせることが大切であるとして、菊澤氏は「単純に哲学の本を読むだけではあまり意味がないと言いますか、それを必要とするような問題意識が前提にあるべきです。僕が思うに、日本は『見える化』が重視されすぎているのではないでしょうか。数字、業績といった目に見えるものだけしか見ないから、隠れて悪いことをしても業績を上げればいいんだという考えが出てきてしまうのです。人間には見えない側面がたくさんあります。リーダーには、そうした見えないものを見る力も問われると思います。ここで言う見えないものとは、倫理、道徳や誠実さといった『人間性』の部分です。それを見抜いてくるリーダーは、どんな手段を使っても業績さえ上げればいいと考えている部下にとっては怖い存在です。一方、誠実に仕事をしている部下には歓迎されるでしょう。それによって組織が健全なものになっていきます。では、見えないものを見る力をどう養うか。そこでリベラルアーツが必要なのだと思います」と語っています。

菊澤氏との対談後、山口氏はこう述べています。

「グーグルは社是に『邪悪にならない(=Don't be Evil)』という一文を掲げています。なぜこのような社是を掲げたのでしょうか? 文言がユニークなこともあり、この社是についてはさまざまな解釈や憶測が流れていますが、この一文を『グーグルの美意識』の表出だと考えてみるとわかりやすいと思います。グーグルが事業を展開している情報通信や人工知能の世界は極めて変化が激しい、つまりルールの整備がシステムの変化に対して後追いでなされるような世界です。このような領域において大きな事業を運営していこうとする場合、さまざまな意思決定を明文化されたルールのみにしたがって行なっていたのでは、決定的な誤りをおかしてしまう可能性があります。では何を判断の軸にするべきか? そこで出てきたのが、『正邪の側面から考えよう』という判断軸なのです。グーグルが『邪悪にならない』という社是を掲げているのは、カリフォルニアの青臭いカウンターカルチャーの残滓などではまったくありません。システムの不安定な世界、人類が向き合ったことのない未曾有の選択を迫られるような事業環境において、決定的な誤りを犯さないための、極めて戦略的で合理的な社是なのです」

第7章「ポストコロナ社会における普遍的な価値とは」では、著者が日立製作所の中央研究所にて半導体研究に携わり、単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功した矢野和男氏と対談します。「幸福な組織に観られる4つの特徴」では、1人ひとりの幸福度が高く、生産性が高い組織には、普遍的かつ定量的に計測できる特徴があると指摘し、矢野氏は「まず、人と人とのつながりを線で表すソーシャルグラフの中に三角形が多い、つまり、自分とつながりのある人同士もまたつながりがあるという関係が多いほど、組織における人間関係が密で、幸福度が高い傾向にあります。2目の特徴は、5~15分程度の短い会話の頻度が高いことです。これは、組織のメンバーが気軽に会話できる関係にあるかどうかを示しています。しかもその会話が双方向であり、会議でも全員が均等に発言しているなど、つながりが平等であることが3目の特徴です。さらに、会話する相手と体の動きが同調していることも重要です。人間のコミュニケーションは言葉によるものだけでなく、声の調子や体の動きなどの非言語の情報で、相手に対する共感や拒絶を伝達しています。幸福度の高い組織では、特に体の動きがコミュニケーションの相手と同調している傾向が強く見られます。人は一人では生きていけないと言われるとおり、人類は集団で協力し合うことで繁栄してきた生物です。人と協力することによって幸福感が高まるという生化学的な仕組みを進化の過程で獲得してきました」と語っています。

「『易経』のすすめ」では、教育はオーバーホール(分解検査)する必要があるとして、矢野氏は「そろばんのようなスキルは、いまや人間よりもコンピューターのほうが上手にできます。このような時代に人間がやるべきことは、問題を認識する力です。問題をどのようなフレームワークで、ストーリーで捉えるか。そうした力を養う教育が必要です。じつはそのヒントの1つになるのが、『易経』ではないかと思っているのです」と語ります。それを聞いた山口氏が「物理学者には易経に関心のある方が多いですね」と言うと、矢野氏はヴォルフガング・パウリだとか、好きな人が多いのですが、易経は英語名が『The book of changes』というように、予測不能な未来に対して、どのように状況を捉え行動を起こしていくかということを説いている1つの学問体系です。『易』というのは、じつは一種の二進法で、陰と陽をそれぞれ0と1の組み合わせと考えると、2の6乗、すなわち64のパターンによって自然と人間の変化の法則を表しています。易経は江戸時代には、支配階級である武士が身につけておくべき教養の中核でした。四書五経を中心とした江戸時代の教育は、過去に学ぶだけでなく、自分は、自分たちはいかに生きるべきか、予測不能な未来にいかに臨むべきかを考える力を養うものだったと言えるでしょう」と語ります。

矢野氏との対談後、「社会の規制や規則が緩んでも、個人は必ずしも自由にならず、かえって不安定な状況に陥る。規制や規則が緩むことは、必ずしも社会にとってよいことではない」とデュルケムが指摘したことを紹介し、山口氏はこう述べています。

「アノミー状況に国が陥ると、各個人は組織や家庭への連帯感を失い、孤独感に苛まれながら社会をさまようになります。事実、現在の日本ではアノミー化の進行を示唆するさまざまな現像が見られます。アノミーとは即ち無連帯である、と指摘しましたが、昨今人口に膾炙するようになった『無縁社会』という言葉はまさしくアミー状態に社会が陥りつつあることを示唆しています。また日本では1990年代以降、自殺率が高い水準で推移していますが、これもまさにデュルケムが指摘したことです。デュルケムは、1897年に著した著書『自殺論』の中で、自殺を『自己本位的自殺』『集団本位的自殺』『アノミー的自殺』『宿命的自殺』の4つに分類し、成熟社会においては人々の欲望が過度に肥大化する結果、個人の不満・焦燥・幻滅などの葛藤が増大してアノミー的自殺が増加するであろう、と予言しています。カルト教団への若者の傾斜も90年代以降顕著になった現象ですが、これもアノミー化の進行に対する若年層の無意識的な反射と考えることもできます」

第8章「パンデミック後に訪れるもの」では、著者が『テルマエ・ロマエ』などで知られる漫画家のヤマザキ マリ氏と対談します。「臨機応変に対応することを学ぶ」では、山口氏が「古代ローマ同様に宗教的拘束のない日本では、先ほども言ったように世間が倫理基準となっていて、『人に迷惑をかけない』ということが最も重要な行動規範の一つになっています。ところで、この『迷惑』という言葉は適切に英訳することがものすごく難しくて、一体、迷惑というのは何なのか、考えてしまうことがあります。例えば、最近よく問題になっている保育施設などの子どもの声。これを元気で微笑ましいと受け取る人もいれば、騒音だと受け取る人もいるわけですね。そう考えると、迷惑というのは受けるほうの捉え方の問題なのではないかとも思えます」と言えば、ヤマザキ氏は「寛容性の問題だと思います。迷惑をかけないという他者を慮る気持ちを持つことは必要ですが、現代の日本人は、迷惑をかけられることに対して不寛容になっているのではないかと感じます」と語っています。

「人間性を取り戻すきっかけに」では、山口氏が「コロナ禍で家にこもる時間が増えたことで、思考する時間も増えたと前向きに捉えたいですね」と言えば、ヤマザキ氏は「パンデミックは、善い悪いは別として社会変革のきっかけになっていますものね。歴史的なパンデミックの中でも大きなものの1つが、紀元165年頃に起きた『アントニヌス・パンデミック』です。天然痘の流行であったと考えられていますが、それがキリスト教の拡大と五賢帝時代の終焉を招き、ローマ帝国の衰退につながったと見られています。その後もいくつかの大きなパンデミックを経て、中世の暗黒時代が訪れ、そこから人間を解放するルネサンスが起きました。もともと彼らの文化の根幹を成すギリシャ・ローマ時代の精神を再生し、人間性を取り戻そうという動きが1300年代のペストの大流行の後、大きく花開いたわけですよね。人口の半数から6割が死滅したと言われる絶望的な疫病のもたらした危機が、メンタル内の保守的で余剰なレイヤーをこそぎ落としたことで、斬新な表現に対するエネルギーが生み出されたのではないかとも考えられます」と語っています。

また、山口氏が「ルネサンスがもう一回来るといいなということを書きました。その頃には予想もしていなかったコロナ禍ですが、20世紀の経済発展の中で置き去りにされてきた人間性というものを、取り戻すきっかけになるかもしれないという期待もあります」と言えば、ヤマザキ氏は「今回のパンデミックが、暗黒時代への入り口になるのか、それともルネサンスがもう1度起きる光明となるのか、私たちはいまその岐路に立たされているとも言えるでしょう」と語ります。

ヤマザキ氏との対談後、山口氏はこう述べています。

「考えてみれば、欧州の上流階級の子弟の教育では、しばしば最終段階の仕上げとしてグランドツアーと呼ばれる大旅行が行なわれました。哲学者のトマス・ホッブズも家庭教師としてグランドツアーに同行していますし、あのアダム・スミスも『一生分の年金』を報酬として有名貴族の子弟が赴く1年のグランドツアーに同行しています。これは、言うなれば『人と話す』の1.5次情報と『本を読む』の2次情報で得た知識を、実地に赴いて1次情報とつなぎ合わせて考えるということをやっているわけです。だからこそ、教育の最終仕上げに『旅』というステップが置かれているわけです。そしていま、新型コロナウイルスの影響で、世界から『旅』が失われています。厳密な統計はわかりませんが、近代が始まって以来、おそらく最も『旅』が少なかったのが2020年だったのではないでしょうか? このまま、旅が厳しく制限される世界が続けば、私たちは『自由に考えるための思考の翼』を失い、ますます狭量で、不寛容で、共感する力を持たない社会を生み出していくことになります。そのような世界にあって、どのようにして私たちの知性を守り、育んでいくか。これは私たちに投げかけられた大きな問いです」

終章「武器としてのリベラルアーツ」では、著者は「現代をしたたかに生きていこうとするのであれば、リベラルアーツほど強力な武器はない。何らかの形で組織やシステムに関わる立場にある人であれば、リベラルアーツを学ぶことは、おそらく人生において最も費用対効果の高い投資になるであろう」と述べています。また、「『ソーシャルイノベーションを起こす武器』としてのリベラルアーツ」では、著者は「リベラルアーツを、社会人として身につけるべき教養、といった薄っぺらいニュアンスで捉えている人がいますが、これはとてももったいないことです。本書で再三にわたって指摘してきた通り、リベラルアーツのリベラルとは自由という意味であり、アート(アーツ)とは技術のことです。改めて確認すれば『リベラルアーツ』とは『自由になるための技術』ということ」と述べます。

では、「自由になるための技術」の「自由」とは何か。もともとの語源は新約聖書のヨハネ福音書の第8章31節にあるイエスの言葉、「真理はあなたたちを自由にする」から来ているとして、著者は「『真理』とは読んで字のごとく、『真の理(=ことわり)』です。時間を経ても、場所が変わっても変わらない、普遍的で永続的な理(=ことわり)が『真理』であり、それを知ることによって人々は、その時、その場所だけで支配的な物事を見る枠組みから、自由になれる、と言っているのです。その時、その場所だけで支配的な物事を見る枠組み、それは例えば『金利はプラスである』という思い込みです。つまり、目の前の世界において常識として通用して誰もが疑問を感じることなく信じ切っている前提や枠組みを、一度引いた立場で相対化してみる、つまり『問う』ための技術がリベラルアーツの真髄ということになります。これがなぜ社会を生き抜くための功利的な武器となりうるのでしょうか? 答えは『なぜならイノベーションには”相対化”が不可欠だから』ということになります。過去のイノベーションを並べてみると、そこに何らかの形で、それまでに当たり前だと思っていた前提や枠組みが取り払われて成り立っていることに気づきます」と述べます。

そして、「どうせ買うなら長持ちする武器」として、経営学をはじめとした世知辛い学問の多くがせいぜい数十年の歴史しか持たないのに対して、リベラルアーツはすでに数百年、科目によっては数千年という時間のヤスリにかけられて残っている「人間の叡智」なのだということを忘れてはならないと訴え、著者は「そしていま、私たちはおそらく数世紀に一度あるかないか、という大転換を生きています。このような時代にあって、したたかに、かつ自由に思考し、行動するためにもリベラルアーツは必須の素養と言えるでしょう」と述べるのでした。本書は、これまでの山口周氏の一連の著書と同様に非常に刺激的で面白い本でした。最後に、リベラルアーツについてのわたしなりの考えを述べたいと思います。

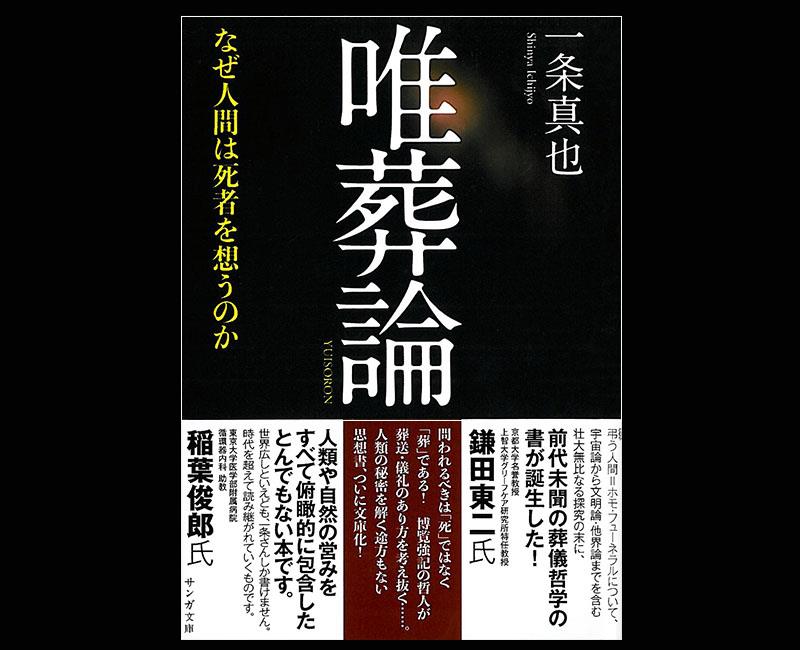

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

リベラルアーツが「自由になるための技術」であるということはわたしも著者と同意見ですが、「自由」について深く考えた場合、反対の「不自由」とは何かを考えざるをえません。そして、人間にとって最大の不自由とは「死」であることに気づきます。ならば、究極のリベラルアーツとは「死から自由になるための技術」、さらに言うならば、「死の不安から自由になるための技術」だと言えないでしょうか。もともと、哲学・芸術・宗教といったリベラルアーツの主要ジャンルは「死の不安からの自由」をメインテーマとしています。拙著『唯葬論』(サンガ文庫)は、〈宇宙論/人間論/文明論/文化論/神話論/哲学論/芸術論/宗教論/他界論/臨死論/怪談論/幽霊論/死者論/先祖論/供養論/交霊論/悲嘆論/葬儀論〉全18章の構成となっていますが、同書の文庫版解説を書いて下さった「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二氏は、わたしとのWEB往復書簡である「シンとトニーのムーンサルトレター第126信」で、同書について「この体系性と全体性と各論との緊密な連系は目を見張ります。この全18章の前半部は、宇宙論から哲学・宗教・芸術論で、まさに全リベラルアーツ大特集です」と書かれています。過分なお言葉には恐縮するばかりです。

『死を乗り越える』シリーズ

『死を乗り越える』シリーズ

さらに、わたしは、「一条真也『死を乗り越える』シリーズ」として、『死を乗り越える読書ガイド』、『死を乗り越える映画ガイド』、『死を乗り越える名言ガイド』の3冊を現代書林から上梓しました。これらは、いずれもグリーフケアの書として書きました。わたしは現在、グリーフケアの研究と実践に取り組んでいるのですが、グリーフケアという営みの目的には「死別の悲嘆の軽減」と「死の不安の克服」の両方があります。後者である「死の不安の克服」とは「死の不安からの自由」というリベラルアーツの本質と同じです。もともと、グリーフケアの中には哲学も芸術も宗教も含まれており、ほとんどリベラルアーツと同義語と言ってもよいでしょう。リベラルアーツ=グリーフケアこそは、現在の超高齢社会および多死社会における最重要の「知」ではないでしょうか。