- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.06.21

『ノアの箱舟の真実』アーヴィング・フィンケル著、宮崎修二訳、標珠実訳(明石書店)を読みました。「『大洪水伝説』をさかのぼる」というサブタイトルがついています。わたしは、子どもの頃からノアの箱舟の物語に魅了されていますので、非常に興味深く本書を読みました。著者は、大英博物館・中東部門副館長。同博物館の楔形文字文書をはじめとするメソポタミアの古代文書の総責任者。博物館の展示や公開講座、テレビ番組などを通じて、広く一般に古代メソポタミアの文化を紹介しつつ、第一線の研究者として研究論文を多数発表。

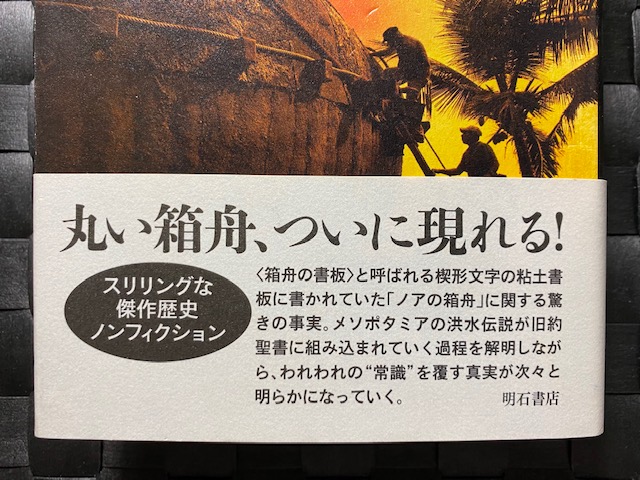

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には箱舟らしきものに乗り込む人々のシルエット写真が使われ、帯には「丸い箱舟、ついに現れる!」と大書され、「〈箱舟の書板〉と呼ばれる楔形文字の粘土書板に書かれていた『ノアの箱舟』に関する驚きの事実。メソポタミアの洪水伝説が旧約聖書に組み込まれていく過程を解明しながら、われわれの”常識”を覆す真実が次々と明らかになっていく」「スリリングな傑作歴史ノンフィクション」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「センセーショナルに扱われることの多い『ノアの洪水』『箱舟』をめぐる探訪は『聖書』の記述をもとにすれば……」という一定の留保をもって進められる。しかし、十分に信頼できると思われる前提の蔭にこそ、突破の糸口があることを本書は示している。ひとつひとつは小さい偶然のあつまりが〈箱舟の書版〉という縦糸の出現によって大きな物語を織りなしていく。華やかな大発見よりも、小さな発見が既成の概念を大きく変えるときの方が喜びは大きいかもしれない。〈箱舟の書版〉からもたらされたのは既存の設計図の『正しい』読み方という小さな事実だけである。それによって、様々な関連事項に新しい解釈の可能性が示され、古びて見向きもされなかったような既成の説明に新たな一文が書き足された――――訳者あとがきより」と書かれています。

さらに、アマゾンの「内容紹介」には、「大英博物館に持ち込まれた楔形文字の小さな石板。そこには古代バビロニアの大洪水と巨大な船の作り方が書かれていた。しかもそれは創世記の『ノアの箱舟』伝説とは全く異なるものだった。メソポタミアの洪水伝説が旧約聖書に組み込まれていく過程をたどるうちにノアの箱舟の驚くべき形が明らかになる」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

第1章 この本について

第2章 現代に打ち込まれた楔

第3章 言葉と人々

第4章 洪水物語

第5章 箱舟の書板

第6章 洪水の予告

第7章 箱舟の形

第8章 箱舟をつくる

第9章 舟に乗せられた生き物

第10章 バビロンと聖書の大洪水

第11章 ユダ人の経験

第12章 何が箱舟に起こったのか

第13章 〈箱舟の書板〉とは何か

第14章 結論

──洪水物語と箱舟の形

第15章 円形の箱舟、あらわる

補遺1 亡霊、魂、輪廻

補遺2 〈ギルガメシュ第XI書板〉を精査する

補遺3 箱舟建造 技術報告書

補遺4 〈箱舟の書板〉を読む

第1章「この本について」の冒頭を、著者は「1872年、イギリスから遠く離れたニネヴェで新たに発掘された『楔形文字の粘土書板』に創世記の洪水物語と酷似した物語を発見し、世界中を驚かせたのは、紙幣原版の彫り師から大英博物館の助手に転職するという変わった経歴をもつジョージ・スミス(1840-76年)という人だった。その新しく発見された物語には、人間の行いゆえにバビロニアの神々が大水を起こして人類を滅亡させようとし、その寸前にひとりの男によってすべての生物が全滅を免れるという聖書の『ノアの洪水』とよく似た物語が語られていた。その男は大水が引いて世界が元に戻るまで、すべての種の雄と雌をひとつがいずつ住まわせる『箱舟』をつくる。この発見はもちろんジョージ・スミスにとっても驚くべきことであったが、これによって楔形文字の裏方研究者であった彼が一躍世界中に名を知られる存在となった」と書きだしています。

その後、著者はその書板と差し向かいで、電灯とレンズと先の尖った鉛筆を手に解読作業に取りかかります。解読は途切れ途切れにしか進まなかったとして、著者は「私は呻き、罵りの言葉を洩らし、ますます興奮しながら――服は脱いだりせず――作業を進めた。数週間後、私は突然光が差したような感じがして、書板から目をあげて瞬きをした。後に〈箱舟の書板〉として知られるようになるシモンズの粘土書板は事実上、箱舟のつくり方を記した詳細な説明書であったのだ。私は1文字1文字、こつこつと解読し続けた。徐々に内容が明らかになってきたので、私は時折、解明されつつある内容をダグラスに知らせていた。当時ブリンク・フィルム社と制作していた大掛かりなドキュメンタリー番組で書板のことが取り上げられ、私がこの本を執筆することになったのをダグラスはとても喜んだ。しかし、悲しいことに、2011年3月に彼は亡くなった」と述べています。

この本を執筆するにあたっては文献学、考古学、心理学、民族学、造船技術、数学、神学、聖書釈義、美術史等の知識が必要であったという著者は、「そうした知識を通して私たちは胸躍る探検の旅へと誘われるのだ。そもそも『楔形文字』とは何なのか。それを記したバビロニア人とはどのような人々であったのか、それを理解することはできるのだろうか。本書はシモンズの粘土書板に書かれていることを正確に説明し、すでに知られている洪水物語と比較しながら検討した上で、洪水物語がどのようにしてバビロニアの楔形文字からヘブライ語のアルファベット文字へと変換され、創世記の中に組み込まれることになったのかを検証していく」と述べるのでした。

第3章「言葉と人々」では、古代メソポタミアで発展した大いなる文化は尋常なものではないが、現代社会がそこから被っている恩恵にはほとんど気づかれることがないとして、著者は「聡明な子どもは一度ならず、10進法の方がわかりやすいのに、なぜ分や秒などの時間の単位は60進法なのか、円はなぜ360度に分けられるのかといった質問をするものだ。その答えは古代メソポタミアにおいて文字体系とともに発展し、10進法に脅かされることなく、60進法が好んで使われていたことに見出される。60進法はメソポタミア人から、ギリシャの真面目な数学者を経由して今日に伝えられた。ギリシャの数学者たちは前1000年紀末にバビロンの町とその記録に接し、あらゆることに60進法が使われているのを見て、60進法の潜在力に気づき、進んでそれを取り入れた。その結果が今日、私たちの手首を飾る腕時計というわけである。メソポタミアにおける考古学の功績には今後も高い地位が与えられるだろう。車輪や土器、町や宮殿、青銅器や黄金、美術品や彫刻などが地中から出土している。しかし、文字はすべてを変えたのである」と述べています。

著者は、古代人と現代人について、こう述べています。

「古代の人々のことを同じ人間として身近に感じ、理解できると思えるかどうかは、彼らが残した文書に対する解釈の仕方に多大な影響を及ぼす。古代メソポタミア人の考え方は遠い昔の理解し難いことと決めつけてしまうようなことはしたくない。しかし、古代との距離はたびたび強調される。それは宗教に関してとりわけ顕著である。私は人間が生まれつきもっている”ソフトウェア”は共通しており、その表面が地域性や伝統などの様々な化粧板で飾られているだけで、それは現代の人々と全く同様に、古代中近東の人々にも当てはまると思っている。生きていく環境はその人の人間形成に大きく関わり、場合によっては圧倒的な圧力にもなる」

生活する共同体が閉鎖的であればあるほど、そこに暮らす人々は共同体の意向に従っているように見えますが、大きく見れば、そのような違いは上辺のもので、儀礼的で、ある意味、皮相的なものであるとして、著者は「人間は表面的には無数の姿をしているとしても、ひとつの種族なのである。私の考えでは、古代に楔形文字を書いた人のことは、その人を近く感じられる正しい向きで望遠鏡を覗かなくてはならないのである」と述べています。

また、著者はメソポタミアのウル第三王朝における埋葬の習慣について、「前2400年頃、ウルの最上層の人たちは永遠の眠りにつくとき、望む限りの貴重な財宝だけでなく、忠実な僕たちもともに埋葬させた。そのような墓は3、4基、発見されているが、「死の大穴」と呼ばれている墓は特に規模が大きく、72体もの遺体が整然と横たえられていた。死んだ王族に仕えた僕たちが主人とともに埋葬されるという考えは衝撃的であり、非常に原始的である。エジプトでも前王朝時代にそうした埋葬が短期間行われていたが、すぐに『ウシャブティ』というファイアンス〔ス石英を主原料とした焼き物。ガラス質の光沢がある〕製の人形が考案され、必要なときには奉仕できるよう、死者とともに埋葬されるようになった。ウルでの発見については、毒を盛られたのではないか、戦争の捕虜ではないか、死んでから埋葬されたのではないかなど、様々な解釈が飛び交った。このような疑問と並んで、より大きな疑問も浮かび上がる」と述べます。

死後の世界で必要になるからといって、大勢の若く美しい宮廷の使用人たちをともに埋葬するということは容易に納得できることではないと指摘し、著者は「賢明なことに、この習慣はその王朝の終わりとともに完全に消滅し、再び行われることはなかった。このような展開は理解できないことではないが、そもそも従者を捧げるという習慣は、どのようにしてウルにもたらされ、その社会に根づいたのだろうか。これについては2とおりの解釈しか考えられない。この埋葬法は古くからの習慣で、たまたま他の例が古代中東世界で発見されていないだけということか、特定の歴史的重要人物にまつわる出来事から、このような埋葬法が着想されたかである。そのような人物の候補として挙げられるのは、メソポタミアではギルガメシュしかいない」と述べています。

残されている伝承を総合すると、ギルガメシュは権力とカリスマを備えた人物であったとして、著者は「その影響力は死後も長く続いた。その名を広めることになった一連の物語がそれを証明しており、アレクサンドロス大王と同じレベルの人物であったのではないかという印象を受ける。アレクサンドロス大王については、その死があまりに衝撃的であったため、当初その生涯や時代については歴史家の冷静な判断とは思えない様々な物語が生み出された。このような観点からすれば、ギルガメシュの死に際し、『ハムレット』のレアティーズのように未来に絶望した忠実な臣下が墓に身を投げ出し、その埋葬法のきっかけとなったと考えられないこともない。ギルガメシュの死を語るシュメール語の文書はウルの王墓から復元される埋葬の様子としばしば比較されてきた。この原始的な習慣は文字どおりギルガメシュの死を起源とし、かなり後になるまでウルクの習慣であったのではないだろうか」と述べるのでした。

第4章「洪水物語」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「洪水によって世界が滅ぼされようとしているとき、舟に乗った英雄が人間と動物を絶滅から救うという物語は、世界各地の文学に見られる。(地球規模の)洪水物語の中心テーマは人間存在の弱さ、神の摂理の不確かさであり、もし火星人が「人間百科」を編纂したら、洪水物語は非常に興味深い項目として大きく扱われることだろう。この物語の豊かなテーマは多くの思想家、作家、画家の感性を刺激し、聖書や宗教を超えて、文学だけでなく現代オペラや映画にも影響を与えている」

また、著者は「多くの学者があらゆる種類の洪水物語を虫取り網で捉えては標本にし、科や種属ごとに分類しようと試みてきた。広義の洪水物語(天災は洪水とは限らないので、”大災害物語”としてまとめられることもある)はメソポタミア、エジプト、ギリシャ、シリア、ヨーロッパ、インド、東アジア、ニューギニア、中央アメリカ、北アメリカ、メラネシア、ミクロネシア、オーストラリア、南アメリカの各地で記録されている」

第10章「バビロンと聖書の大洪水」では、「なぜ洪水が起きるのか。主人公は何者なのか」として、著者は「バビロニアの物語がヘブライ語聖書に移植されたことは確かだが、バビロニアの物語の筋とユダにおけるその再利用の間にある重要な違いがここに凝縮されている。楔形文字での物語では神々の都合のみが洪水の原因とされているが、聖書では人間の道徳性が問題とされている。至高の被造物である人間が悪しき行いゆえに創造主の不興を買ったのである。この大災害の理由がメソポタミア文学の中で最も重要な『ギルガメシュ叙事詩』に一切記されていないのは大きな驚きであろう」と述べています。

第11章「ユダ人の経験」では、ユダ人が楔形文字伝承と出会った”時”と”場所”はバビロン捕囚時代のバビロンであったはずであるとして、著者は「この基本的な考えはすでに多くの人によって提案されてきたことであり、はっきりさせるべき新たな留意点はあるが、そのものとしては驚くようなものではない。バビロニアの洪水物語からの借用が起きたのは、すでに存在していたユダの資料をもとにヘブライ語聖書が最初にまとめられたときのことであり、借用の理由はそのとき初期の物語が必要とされたからと”説明”されるはずである。私が知る限り、これは今までにない新しい考え方である」と述べています。

続けて、著者は「伝達の”仕組み”は、ある重要な地位にあったユダ人が楔形文字の読み書きを学んで、バビロニアの物語に直接親しむようになり、自分たちの目的に沿うように新たな指針を付け加えて再利用したということであろう。私の知る限り、これもまた今までにない考えである。この”時””場所””説明””仕組み”という4部構成の推論の妥当性と一貫性を確実に立証することは可能だろうか」と述べます。

箱舟と洪水の関連で重要なのは、少なくとも聖書の一部はすでに存在していた他の文書資料から抽出されたものであり、それが聖書の文脈に沿った新しい意味の中に置かれたということであると指摘する著者は、「総じて聖書本文の作成の背景には、このような編集の過程がある。口承にせよ書かれたものにせよ、”偉大なる作品”の編者が手にすることのできた様々な記録で聖書の物語は構成されている。洪水物語にも同じことが言える」と述べています。

第12章「何が箱舟に起こったのか」では、箱舟はどの版の物語でも、洪水が引いた後、貴重な荷を積んだまま無事に山の頂に着いたとされているとして、著者は「地上の生き物はどうにか洪水を逃れ、人間と動物の世界は立ち直り、新たな活力を得て、以前どおり存続することができた。これ以降、この巨大な舟が実際に着いた場所と、それに何が起こったのかが重要になった。舟が着いた山については様々な伝説が生まれた。この古代バビロニアの物語はユダヤ教、キリスト教、イスラム教において常に重要であり続けたからである」と述べます。

第14章「結論――洪水物語と箱舟の形」では、最も重要なのは箱舟の形が変化したにもかかわらず、船底の面積がほぼ変わっていないという事実であることを指摘し、著者は「ウトナピシュティムの箱舟は平面図が円形から正方形に変わったにもかかわらず、はじめにエンキ神からアトラ・ハシースに伝えられた”最初の”床面積を維持している。これは参考にした古バビロニア時代の文書では常に面積が同じだったからに違いない。形が円形から正方形へと変わったことについて、当初はボタンを掛け違えたような違和感があり、その解消は困難と思われたが、最終的にはそれほど劇的な変化とはならなかった。古バビロニア時代の舟の「長さ」と「幅」が円を定義する文脈から切り離されれば、それを正方形の辺と考えるのは自然なことであり、1万4400平方アンマという舟の底面積はそのまま維持されたのである」と述べています。

第15章「円形の箱舟、あらわる」では、大きな洪水が起こった場合、生き残る可能性が最も高いのは舟に乗っている人であり、メソポタミアに地球規模の大洪水があったとすれば、救いは舟によってもたらされると考えるのは当然であったとして、著者は「伝統的な物語の中では舟が中心的な役割を果たし、常に変わらず物語の主要な構成要素であったが、時とともにその舟が話題として文学上の発展を見せ、拡張していった。さらには、救いのための最終手段として登場したメソポタミアの箱舟には、未来においても同じ役割を果たすという意味が込められるようになる。つまり、洪水が再び起これば、いつでも新たな箱舟が登場すると考えられた。ヘブライ語聖書では、もう二度とこのような洪水は起こらないという全く異なる絶対的に確かな約束となり、象徴的な虹が架けられることでそれが保証された」と述べるのでした。

「訳者あとがき」の最後には、宮崎修二氏が「古くから繰り返し論じられてきたメソポタミア神話と聖書の関係が『箱舟の形』を通じて再認識され、それをきっかけとしてメソポタミア文学と聖書、ユダヤ教、キリスト教、あるいはギリシャ神話との関連について、思索の可能性が活性化されたように思う。〈箱舟の書板〉は今後、聖書の入門書や概説書で必ず取り上げられる話題となっていくだろう。聖書研究の新常識となるような発見を日本語で紹介できたことを静かに喜びたい」と述べています。

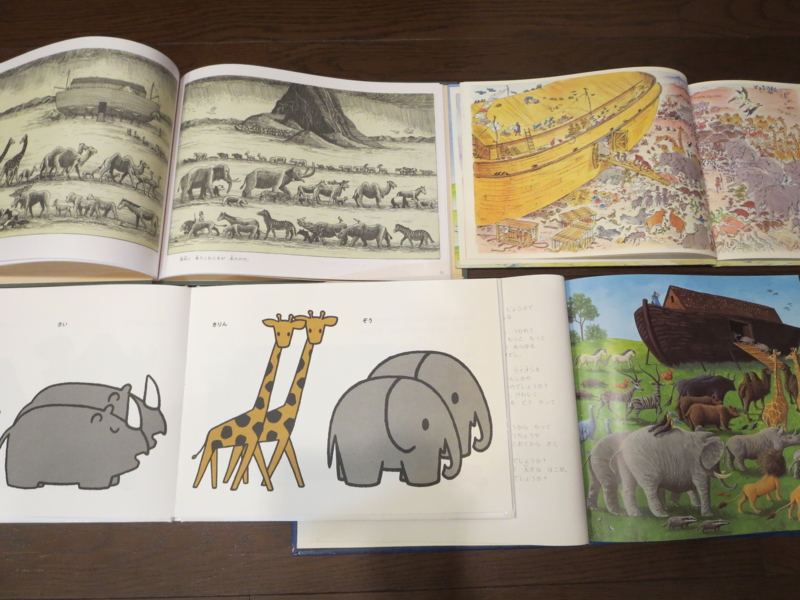

さて、一条真也の新ハートフル・ブログ「ノア 約束の舟」にも書きましたが、わたしは、子どもの頃から「ノアの箱舟」というものに心惹かれて仕方がありませんでした。小学校低学年の頃は、父がプレゼントしてくれた『原色 聖書物語』サムエル・テリエン編、高崎毅・山川道子訳監修(創元社)を愛読していました。全3巻ですが、1・2巻が「旧約聖書」、3巻が「新約聖書」でした。とても絵がきれいで、すぐさま「旧約聖書」の幻想的な世界に惹かれました。ここに、わたしのファンタジー好きの原点があるように思います。その中でも「ノアの箱舟」の描写に特に心がときめきました。

ノアの大洪水(『原色 聖書物語』第1巻より

ノアの大洪水(『原色 聖書物語』第1巻より

わたしは「ノアの箱舟」に関する絵本を買い集めて、それらを何度も読みました。特に、つがいの動物たちが行儀よく整列して箱舟に乗り込む場面、または箱舟から降りる場面が大好きでした。クリスマス用のショップで「ノアの箱舟」の木製玩具を見つけたときの喜びは言葉では表現できません。毎年クリスマスの時期になると、わが家のリビングルームのピアノの上では、つがいの動物たちが箱舟から陸地へ降りる場面が再現されます。

「ノアの箱舟」の絵本各種

「ノアの箱舟」の絵本各種

箱舟に乗り込む場面各種

箱舟に乗り込む場面各種

ピアノの上の「ノアの箱舟」

ピアノの上の「ノアの箱舟」

長じて、キリスト教関係の専門書や大洪水についての考古学の本なども読み漁るようになりました。ずっとノアの箱舟に魅了され続けてきたわたしにとって、本書は本当に素晴らしい読み物でした。訳者の宮崎氏は「聖書研究の新常識となるような発見を日本語で紹介できたことを静かに喜びたい」と述べていますが、わたしはこんな興味深い本が読め、刺激的な知識を得ることができたことに静かに感動しています。