- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.06.23

『書き替えられた聖書』秦剛平著(京都大学学術出版会)を読みました。「新しいモーセ像を求めて」というサブタイトルがついています。一条真也の読書館『異教徒ローマ人に語る聖書』で紹介した本の続編です。イエスと同時代の人物が『旧約聖書』の「創世記」を異教徒であるローマ人に再話した内容をもとにした興味深い本で、わたしが執筆準備中の『聖典論』のための参考文献です。著者は、1942年生まれ。国際基督教大学、京都大学大学院修士課程修了後、博士課程へ進学、後に退学、ドロプシー大学大学院(フルブライト、1970年-75年)、ペンシルバニア大学上級研究員(1989年-90年)、オックスフォード大学客員教授(1999年-2000年)。現在、多摩美術大学教授(1984年以降)、同大学新図書館館長。専攻はヘレニズム・ローマ時代のユダヤ教。

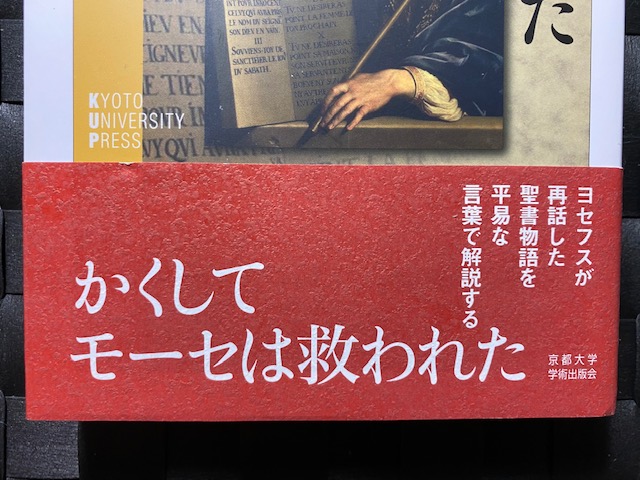

本書の帯

本書の帯

帯には、「ヨセフスが再話した聖書物語を平易な言葉で解説する」「かくしてモーセは救われた」と書かれています。カバー裏表紙には、「旧約聖書のモーセは、イスラエルの民を引き連れエジプトから脱出する出エジプト、神より授かった”汝殺すなかれ”等の戒律を含む十戒などの話で名高いが、物語はモーセによる大量虐殺などの事件を含み、矛盾に満ちあふれる。ヨセフスによる再話は、巧妙に改変して聖書とは異なった歴史物語にしている。ユダヤ教・キリスト教研究の世界的権威が、聖書がどのように理解され読まれたかを、軽妙な語り口で紹介する」との内容紹介があります。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 モーセ誕生の前史

第2章 モーセの誕生

第3章 成人後のモーセ

第4章 エジプトに戻ったモーセ

第5章 エジプト脱国と

エリュトラ海での奇跡

第6章 シナイ山への行進

第7章 シナイ山での十戒の授与

第8章 シナイ山からカナンの地へ

第9章 モーセの最期

「あとがきに代えて」

「参考文献」

「索引」

「図版一覧」

「はじめに」の冒頭を、著者は「旧約聖書の出エジプト記は、創世記と同様、イスラエル民族の建国物語、というよりは建国神話の大きな一翼を担う書物であるが、その出エジプト記の大きな部分を占める『モーセ物語』は、単純であると同時に複雑である」と書きだしています。

出エジプト記によれば、モーセは「神の山」ホレブ山で神から「十戒」の刻まれた石板を授けられましたが、著者は「わたしたちはすでに創世記で神が人語を発する者であることを知ったが、わたしたちは出エジプト記ではじめて、神がヘブル文字を石板に刻む芸達者な方であることを知るが、人語を口にし、文字を書くのであれば、神は『神』(テオス)ではなくて、『職人』(デーミウルゴス)あるいは職人衆の『親方』となる。神が職人であっても、職人の親方であっても構わないが、もしそうならば、神は信仰の対象になり得ないと思われるが、人類の一部はそれを、一神教の神として信仰の対象にし、他の神々を多神教の神として排除・排斥してきたのである」と述べます。

モーセ物語の理解を複雑にするのは、その後のユダヤ民族の歴史の中でこの物語がフィクションから「史実」へと格上げされて信仰と絡まったからであると指摘し、著者は「その結果、モーセが出エジプトの出来事でイスラエルの子らを救い出した民族の英雄とされたからである。英雄にされれば、その英雄のもつ暗い部分は問題にされなくなる。出エジプト記によれば、歴史と思われるものへのモーセの登場は、彼によるエジプト人監督官の『殺人』と『死体遺棄』と『逃亡』という『犯罪の三点セット』にはじまる。モーセ物語を建国神話のフィクションと見なす者にとっては、この『犯罪の三点セット』などはどうでもいい話になるが、そうでない者たちはこの三点セットを問題にしなければならない。しかしそれが取り上げられることはない。不思議である」と述べています。

著者は、これまでに出版した『旧約聖書を美術で読む』や『あまのじゃく聖書学講義』(青土社刊)その他で、出エジプト記の物語を評して「壮大ではあるが、出来の悪いフィクションである」とくさしてきたそうです。「壮大である」というのは、出エジプトを試みた者たちの数が女子供を入れれば100万とか200万というとんでもない数になるかもしれない大群が、エジプトから脱国したとされるからであるとして、著者は「何とも壮大な話ではないか? 腰を抜かしてもおかしくない壮大さである。しかもこの大群は、エジプト脱国後、昼は灼熱の、夜は零度近くにまで冷え込むシナイの荒れ野を40年にわたって彷徨したというのである。40日ではない。400日でもない。40年である。思わず絶句するほどの壮大さである。眉に唾する暇などない、目眩を覚えてしまう壮大さである。しかも彼ら一行を率いるのは80歳のモーセである。彼は気息奄々たる老人ではなく、生気みなぎる80歳の老人なのである」と述べています。

では、なぜ著者は出エジプトの物語を出来の悪いフィクションとくさすのか? その理由は簡単明瞭であるとして、著者は「それはこの物語のどこからも、モーセが率いた100万以上の民の生活臭が漂ってこないからである。100万を超す民族の大移動であれば、毎日のように何十、何百という新しい生命の誕生があり、また毎日のようにそれ以上の数の者が荒れ野の自然の厳しさの前にばたばたと倒れていかねばならないが、生命の誕生に伴う喜びの光景や死に伴う悲しみの光景は出エジプト記のどこにも描かれてはいないのである」と述べます。

これだけの途方もない数の彷徨であれば、小は窃盗事件から大はレイプや殺人事件にいたるまでのさまざまな事件が日常茶飯事的に天幕の内や外で起こってなければおかしいが、その描写はどこにもないのであるとして、著者は「40年の彷徨であればまた、そこには日の落ちた荒れ野の岩場の陰や天幕の中で売春行為や買春行為があり、後家になっても男をもとめる創世記のタマルのような女も続出したと想像しなければ不自然であるが、その記述はどこにもないのである。わたしはこの『ない』という事実の連鎖から、『出エジプト記』を『出来の悪いフィクション』であると断じるのである」と述べるのです。なるほど、言われてみれば、そうですね。

第9章「モーセの最期」では、「モーセの告別の挨拶」として、著者は「ここでは『全人類にとっての繁栄の唯一の源が恵み深き神』であることが強調され、その恵み深き神から幸福を得る唯一の方法は神の戒め(である律法)を守ることであり、徳行に励むことだと強調されております」と述べます。ここで、『ユダヤ古代誌』第1巻の「はしがき」に書かれてあったヨセフスの言葉を想起するはずであるとして、著者は「彼はそこで『古代誌』執筆の目的を読者に向かって次のように述べているのです。『ところで、一般的に言って、この歴史物語を読んでくださる方がそこから学ばれる大きな教訓は、およそ次のことであろう。すなわち、神のご意志に率直にしたがい、(わたしたちの)すぐれた律法に違反すまいとつねにおそれ慎んでいる者は、すべてにおいて自己の期待以上の成果をあげ、同時に神からその褒賞として祝福をたまわるということ、これに反し、(万一にも)律法の遵守をおろそかにすれば、その人は、実現できることも実現できなくなり、また、追い求めるせっかくの幸福も、結果的にはすべて取り返しのつかない災禍となって返ってくる、ということである」と(『異教徒ローマ人に語る聖書』の第2章参照)。

著者によれば、モーセの告別演説のこの部分はまさに『古代誌』の「はしがき」部分でのヨセフスの宣言に見事に対応するものであり、ここでのその宣言の繰り返しは、ヨセフスの「律法の目的」理解を如実に物語るものとなっているのだといいます。「ユダヤ民族の者たちよ、幸福を手にしたかったら、律法を守るのだ。律法を守ることで手にした幸福こそ真の幸福だ」というわけです。

「あとがきに代えて」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「本書は、先行した拙著『異教徒ローマ人に語る聖書――創世記を読む』に接続するもので、紀元後1世紀のユダヤ人の物書きフラウィウス・ヨセフス(37年-100年ころ)がその著作『ユダヤ古代誌』全20巻(拙訳、ちくま学芸文庫所収)の最初の第2巻、第3巻、そして第4巻を費やして再話した『モーセ物語』を取り上げたものである。この『古代誌』の前半の11巻では天地創造にはじまりヨセフスの時代にまでつづくユダヤ民族の歴史が聖書(旧約聖書)の正典や外典文書にもとづいて再話されているが、そこで再話されるモーセ物語こそ、ヨセフスにとっては、もっとも重要なものであったに違いない。なぜならば、ヨセフスがその読者と想定する彼ら異教徒たちは、ユダヤ民族の英雄モーセをレプラ患者であったとか、エジプトを追放されたレプラ患者の群れを率いた人物であるとさんざんなことを口にしていたからである」

また、著者は「なぜヨセフスはモーセ物語を大胆に語り直すことができたのか?」と問いかけ、「それには2つの理由があるように思われる。ひとつは彼の語りかける異教徒たちがユダヤ民族の五書などを知らず、知ろうともしなかったことである。もしそうであれば、ヨセフスは五書で語られている世界を大胆に単純化し、そこにモーセを登場させるしかない。彼はそれをしたのである。もうひとつの理由は、ヨセフスが『古代誌』を著作していた時代、五書の正典化が進行しつつあったとはいえ、ユダヤ教徒の間での合意は緩やかな合意でしかなかったことである。よく知られていることだが、神殿の祭司階級の大半を占めたサドカイ派の者たちは五書しか認めていなかったが、70年秋の神殿炎上後は、エルサレムの神殿に寄生していた祭司たちはすでにいないのである。五書だけの重要性を声高に叫ぶ者たちはもはやいないのである」と述べます。

さらに、著者は「パレスチナのユダヤ人たちを襲った民族の災禍を生き延びたパリサイ派の者たちは、神殿なきユダヤ教の再建のために彼らの日常はそれなりに結構忙しかったが、彼らはサドカイ派の者たちとは異なり、五書以外の書物の重要性を最初から認めていた。とはいえ、彼らの間でも正典文書の重要性に関してはさまざまな見解があったであろうし、それらの見解がパレスチナの外のディアスポラのユダヤ人たちにどこまで共有されていたのかはよく分からない事柄である。ヘレニズム・ローマ時代のユダヤ教を、正典文書や、外典文書、偽典文書、死海文書、フィロンの著作など介して学ぶ者は、そこにはもはや規範的なユダヤ教とか、規範的なユダヤ教理解などが存在しないことを承知する。彼らはまた、この時代の正典文書のテクスト史(テクストの伝承史)に関心を払えば、絶対的な規範となりうる正典文書のテクストなどはもはや存在しないことを承知する」と述べています。

そして、著者は「ヨセフスは規範的ユダヤ教などが存在しないことを知っていた。それを知るに至ったのは多分ローマにおいてであり、ローマのユダヤ人共同体に出入りして彼らの理解するユダヤ教を知り、さまざまなギリシア語訳が出回っていることを知ったときであろう。彼は対ローマの戦争で敗北し、ユダヤ教の象徴である神殿を失ったとき、パレスチナのユダヤ人たちがさまざまな仕方で『神殿なきユダヤ教』を定義しようとしていたことをローマにおいて知っていたであろうし、そのためには正典文書として括られる文書や、外典文書、偽典文書――もちろん、その当時には『外典文書』や『偽典文書』などという言葉は存在しなかった――に分類されるさまざまな文書を熱心に学び、そこから多くを学び、そこからも規範的ユダヤ教などがもはや存在しないことを確認していたであろう。ローマでのヨセフスは、自分たちの民族が生み出したさまざまな文書に取り囲まれていたばかりでなく、異教徒の物書きたちが残したさまざま歴史資料や文学資料などをも収集し、彼らには彼らの世界があることを知るようになると同時に、そこからも多くのことを学んだのである」と述べるのでした。本書を読んで、ユダヤ教の本質、モーセの正体がわかったような気がしました。