- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2057 論語・儒教 『「孟子」の革命思想と日本』 松本健一著(昌平黌出版会)

2021.07.29

『「孟子」の革命思想と日本』松本健一著(昌平黌出版会)を紹介します。「天皇家にはなぜ姓がないのか」というサブタイトルがついており、2014年6月に刊行された本です。著者は思想家。麗澤大学教授、東日本国際大学客員教授。1946年群馬県生まれ。東京大学経済学部卒業。主な著書に『近代アジア精神史の試み』(岩波現代文庫、アジア・太平洋賞受賞)、『日本の近代1 開国・維新』(中公文庫、吉田茂賞)、『評伝北一輝 全五巻』(中公文庫、毎日出版文化賞・司馬遼太郎賞)など多数。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「日本国家の成り立ち、天皇制のかたちに『孟子』はどのようにかかわっているのか」「古代より現代に至る政治思想史を〈革命〉の視点から読み解く驚異の書!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

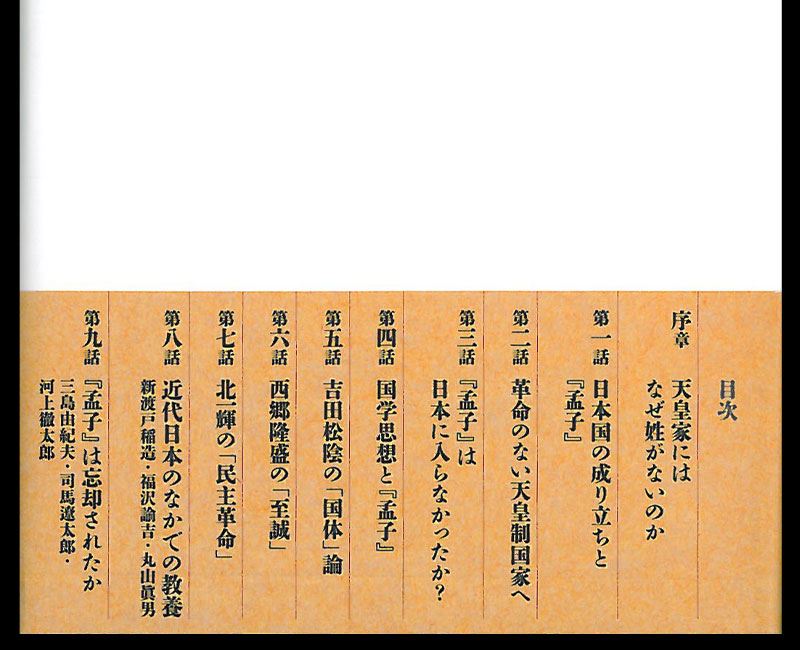

本書の「目次」は、以下の通りです。

序章 天皇家にはなぜ姓がないのか

第一話 日本国の成り立ちと『孟子』

第二話 革命のない天皇制国家へ

第三話 『孟子』は日本に入らなかったか?

第四話 国学思想と『孟子』

第五話 吉田松陰の「国体」論

第六話 西郷隆盛の「至誠」

第七話 北一輝の「民主革命」

第八話 近代日本のなかでの教養

――新渡戸稲造・福沢諭吉・丸山眞男

第九話 『孟子』は忘却されたか

――三島由紀夫・司馬遼太郎・河上徹太郎

「あとがきに代えて」

序章「天皇家にはなぜ姓がないのか」の「天皇家には姓がない」で、著者は「現在、日本の皇室、天皇家には姓がありません。姓は、もともと古代豪族の私的な尊称、姓でした。天皇家はいつからか、その姓を持たないのです。その結果、いまでも名字がないのです」と書いています。なぜか。著者は、「ひと言でいえば、天皇家は姓を持たないで、姓を与える役なのです。蘇我、物部、藤原、そうして源家、平家といった氏族の姓、それにたとえば、下野(栃木県)の佐野出身の藤原が佐藤とか、そういう経緯で日本人は、『百姓』という言葉があるように、たくさんの姓を持つようになりました。実際には30万あまりの姓があるといわれています。よく使われる姓は1万ほど。中国では総数1万弱、多く使われる姓は100ほどしかないのですが、とにかく日本人はたくさんの姓を持っている。ですから、われわれのことは『百姓』というのですね、たくさんの姓を持っているという意味です。『百姓』は農民という意味ではありません」と説明しています。

江戸時代の官学となった朱子学においては「四書五経」が基本的古典、テキストでした。儒学などを学ぶ足利学校ができた時代には、まだ「四書五経」の定義づけはされていませんでしたが、江戸時代になって、『論語』『孟子』『大学』『中庸』という四つの書が「四書」といわれ、ほとんどの武士はこれを勉強しました。著者は、「『論語』と『孟子』は対等の役割を持っている、そういう重いものでした」と述べています。

「『孟子』の思想の核心にあるもの」では、『孟子』が江戸時代なかごろまで日本に伝わってこなかったという有名な話を取り上げ、著者は「そんな事実はないのです。実際には伝わっている。ですから、『論語』と『孟子』は江戸時代の武士はみんな必ず勉強していたのです。勉強をするのにテキストの四書の『孟子』がなければいけないわけですから、伝わっていたはずですが、伝わらなかったという説が大きく立ちはだかっているのです。それはなぜかと言ったら、『孟子』は革命思想を説いている」と述べます。

われわれが『論語』という書を読むときには、一番の徳は何かというと君子にとっては仁であり、人間としては「中庸」という精神であるとして、著者は「人間が心を平安に、社会の調和を保って生きていくためには、中庸という精神が必要です。右に走らず、左に寄らず。上に阿らず、下を蔑まずという中庸の精神を持っていれば、心は平安に保たれ、社会には調和が訪れる、そういう秩序思想が儒学の根本の『論語』の中にあり、『論語』の中核思想はこの『中庸』にあります。これに対して補完をする役割をしたのが『孟子』なのです。『孟子』は上者(君)の『仁』に対して、下者(臣)の『義』を強調します。しかし、『孟子』の中には『論語』の秩序思想になかったような新しい思想があります。それが革命思想と呼ばれるものです」と述べています。

『孟子』の思想の核心は「民を貴しと為し、社稷之に次ぎ、君を軽しと為す。是の故に丘民(衆民)に得られて天子となり……」とあります。すなわち、一番尊いのは民であるとして、著者は「今日の言葉で言うと民主思想、一応、日本には天皇=君主がおられるから、デモクラシーも明治時代は民権思想、大正時代には民本主義というかたちで広められましたが、その民本主義に近い考え方ですね。デモクラシーの江戸時代の訳は、『下克上』でした」と述べます。また、「天子がその民を愛し慈しむ仁という徳を失って、民衆の信頼を得ることができなくなれば、天子は天子でいられないのです」とも述べています。

現在の体制では、中国共産党の習近平国家主席は選挙で選ばれていないから非民主的だと欧米が批判したりします。中国は一党独裁支配の国家です。しかし、その国家指導者である国家主席は、民衆の、「丘民(衆民)」の信を得られなくなれば、その瞬間に地位を追われるという国柄です。選挙で大統領などが選ばれるのではなく、民衆の信があることによって、まさに天子は天子でいられる、つまり国家指導者は国家指導者でいられるという思想です。これは『孟子』の中に2000年以上前から書かれている言葉であるとして、著者は「そうだとすると、『孟子』の思想は現在の民主主義に近いのだなと思われるでしょう。そのとおりです。儒教では、天子や国家指導者は仁という徳をもって、国家指導者でいられるのです」と述べます。

しかし、その『孟子』が、平安時代から江戸時代、日本には入ってこなかったという説があるのです。宋代の朱子の規定した四書には『孟子』は当然入っているわけです。孔孟、つまり孔子・孟子というふうに並称されていました。しかし、その『孟子』が、江戸時代なかばまで日本には入ってこなかったという説があるとして、そのことをはっきりと書いているのが、上田秋成(1734~1809)の『雨月物語』(1776年)だといいます。怪異物語集である『雨月物語』の最初に置かれた「白峯」の中に、日本に『孟子』という本が入ってこなかったとはっきり書かれているのです。

「国学者・上田秋成の『孟子』像」では、天子と皇帝の差を簡単に言えば、天子とは天の声を聞く人(多く女)、皇帝とはその声を受け取って地上に政治を行なう人ですから、本当は二つの、別な存在であると示されます。これを一人にしてしまったのが日本であるとして、著者は「天子の天と皇帝の皇の字を合わせて、天皇という字、称号をつくったのです。中国の場合には、本当は二つあったのです。二つの役割を一人で天子=皇帝がするという形をとっていたが、もともと別のものであったと言えます」と述べています。

君子、皇帝はそのように、民に対する憐れみの心を含めた仁という徳を持って政治を行なわなければなりません。ところが、殷の紂王は勝手なことをして、庶民に対する憐れみどころか暴君として振舞っている。それでは君子、国王とは言えません。天子とは言えません。単なる「匹夫」であり、無謀な普通の男です。「だから殺してもいいのだ、それは臣下が主君を討ったことにはならない」と孟子が答える場面があります。著者は、「そうすると、孟子という思想家は、仁という徳を持っていない皇帝は『民』を貴しとしないので、殺していい、という革命思想を言っている。そういう王や皇帝は弑される、つまり殺されるわけですから、そこで王や皇帝の姓が変わり、別の姓を持った王朝が建てられる」と述べます。

殷という王朝に対して、姫の姓を持つ周という王朝が建てられるということで、まさに易姓革命、易世革命が起きます。皇帝の姓が変わり、中国の国の名前が変わります。王朝の名前が変わるときは、必ず中国に革命が起こっているわけです。けれども、日本は国の名前が変わったことはないと指摘して、著者は「ということは、革命がない。日本を革命のない国にするためにはどうしたらいいかということを、考えに考え抜いた人が日本史の中で誰か、いたのですね。どこにも書いていないから誰か、いつからか分からない。つまり、中国の易姓革命、革命で天子の姓が変わるような、その姓それ自体を持たなくしたら、皇帝が殺されることもないし、革命が起きることもないと考えた人が、日本で誰かいるのですね。そこから日本の皇室、天皇家には姓がなくなっている、と私は考えているのです」と述べるのでした。

「『孟子』を愛読した日本の革命家」では、江戸時代の武士はほとんど、「四書」の1つである『孟子』を、『論語』と同じように読んでいたことを指摘し、著者は「私が『孟子』の愛読者を幕末から明治期においてとくに三人挙げよと言われたら、日本の革命家2人が出てくるのです。1人は吉田松陰(1830~59)、松陰寅次郎です。彼は革命家です。この人が何の書を一番大切にしていたのか、どういう思想を一番頼りに自己形成していったのか。吉田松陰の主著、思想的な中心を占めた著作は『講孟餘話』です」と延べています。『孟子』が吉田松陰の国体論・討幕思想の中核を形づくり、それについての講義録が主著となりました。その結果、自分たち「草莽」は、もしも君子が仁を持たなくなったら、その首を切ってもよい、幕府が間違った政治をしたら放伐してもよい、という革命思想になります。その考え方が、吉田松陰そしてその弟子の松下村塾生の中には根付いていきました。そしてそれが、革命家松陰の「忠義」だったのです。

もう1人は西郷隆盛(1827~77)です。西郷隆盛が残した『南洲翁遺訓』の中には『論語』とともに『孟子』の言葉が出てきます。さらにもう1人は北一輝です。著者が40数年間、大学生のときから研究している二・二六事件(1936年)の思想的指導者といわれたロマン主義的革命家です。北一輝が一番好きだったのが孟子で、「孟子は『東洋のプラトン』である」という言葉を残しています。プラトンは古代ギリシャで「国家論」、それも「理想国家論」を書いた哲学者です。つまり、北一輝は、東洋における「民主主義」の「理想国家」について書いたのが『孟子』であると言いたいわけです。

姓を持たない天皇家が日本の中でずっと文化的な永続性を保ってきたのは、実は、日本を易姓革命のない国にしようとしていたということではないか。北一輝は「日本では易姓革命が起こせない」と断念していましたが、その理由がこれです。著者は、「若い人たちは、日本に革命がないなんて寂しい国だなと思うかもしれません。私も若いときにはそう思いました。しかし、日本人がどこかで、自分の国を革命の国にしない、中国のような革命のない国にしようと考えたために、皇帝が永遠に仁という徳を持てばよいのだと思い付いたのですね。もっと具体的に言えば、姓が変わるような革命が起きないように、天皇家から姓を取ってしまえばよいという考え方が、いつからか誰の手によってか、生まれてきているわけです」と述べています。

「日本人が考え出した『維新』という方法」では、革命のない国に生きる日本人が考え出したのが、「維新」という変革方法でした。もともと中国の五経の1つ『詩経』は古代の詩や歌謡を集めた本ですが、この中に、「維新」という言葉があります。「周は旧邦なりといえども、その命維れ新たなり」と書かれています。殷という国の紂王が武王によって殺されて、周という国ができました。周という国は、その後、600年、700年と続く、長い歴史を持った国(旧邦)です。ずっと姫姓の王が支配して、続いてきました。著者は、「それは孔子の理想社会だともいわれます。もともと孔子が編集したといわれている、当時の言葉(歌)を集めた『詩経』、『四書五経』のうちの一つですけれども、そこにこの旧邦の周が長くつづいたのは、その命を『維れ新た』にしたからだ、と『維新』という言葉が出てくる」と述べます。

また、著者は「明治維新だって、江戸時代は士農工商といって、四つの身分制度があったわけです。しかし、それを全部、同等の、四民平等の『国民』にしていく。それまで『国民』という概念、その母体としての『国民国家』は存在しなかったのです。ですから、その国民国家の前提としての四民平等は、これはまさに革命ですね。しかし、そのときに革命(レボリューション)という言葉を使わずに、維新(レストレーション)という言葉を使う。これが日本の、革命のない国の変革という文化(民族の生きる形)である、と言えます」と述べています。

しかし、『孟子』はそういった日本の文化である「維新」と大きく異なる「革命」、その変革の方法を見事に表現しました。もし紂王のような暴君が存在したら、三つの方法をとってよいのです。1つは「そういう国にはいたくない」と言って「去」ってもよい。2つ目は「君主あるいは皇帝、そんなことをしてはいけませんよ」と言って、諫め、諫め、諫めて、そしてそれでも君主や皇帝や殿様が改めてくれなければ、「私は三度諫めました、ですからこれ以上は諫めませんから」と言って死んでいきます。これを「諫」と言います。諫死する、諫めて自ら死んでいく、この2つ目の方法があります。これでも改まらない暴君が現れた場合は殺しても構いません。中国には皇帝や主君を殺すという意味の「弑す」という言葉があります。

皇帝や王を弑すような革命は、日本にはありません。つまり、易姓革命のない国です。そのために日本は維新という変革をするのです。著者は、「これが日本の、天皇家が姓を持たず、天皇制という国家統治システムをつくってきた国の国柄だ、ということだろうと思います。そうすると、たぶん日本の天皇制をつくった人びとは、『孟子』の思想、その革命の思想は十分に知りながら、そのことを反面教師にして、革命をつづけてきた中国とは違う、非革命の国づくりをしていこうとした。中国の王朝の皇帝には、周には姫、秦には嬴……と歴代全部姓がある。日本の王朝の天皇家はその姓をなくしてしまう。そのことによって、易姓革命、易世革命の起こらない国づくりをした。中国では革命を何回でも起こして易姓革命を行なってきた。それに対して、日本には革命自体がないという国柄にするために、天皇家から姓をなくしたり、弑という字の音読みだけにして、訓読みをなくしてしまう、という文化の方向性をとってきた、ということです」と述べます。

吉田松陰、西郷隆盛、北一輝という近代日本の革命家は、いずれも『孟子』の愛読者であり、圧倒的な支持者でした。日本近代の革命思想を代表する三人の人物は、孟子の説く革命思想の熱心な信奉者であったのです。しかし、その易姓革命のない日本は「維新」という形で国をつねに変革していく、「維れ、新たに」していく方向性をとってきました。著者は、「孟子はどういう思想を持っていたのか、どういうことが『孟子』には書かれているのかを十分に知らないと、社会を安寧に導き、人の心を平安に保つ『中庸』という精神も、また活きないのです。人心を安定させて社会を調和させる、『中庸』という精神を尊ぶ秩序思想の孔子が、なぜ現代中国の共産党一党支配の下で国家統治者に用いられるのか。そのことは、『孟子』の革命思想という補助線を引くことによって、その革命思想の光を当てることによって分かってくる」と述べるのでした。

第一話「日本国の成り立ちと『孟子』」の「日本という国号の確立」では、豪族はみんな一族の姓をもらい氏族の名も持っていたことを指摘し、著者は「たぶん皇室もはじめは豪族の一つであって、その諸氏族のリーダーを『大君』という形で呼ぶまえには、天皇家も実は、姓があったという気がしますね。聖徳太子だって母親は蘇我氏の出であり、その当時は蘇我氏が最大の豪族の1つだったのです。蘇我馬子は側近の東漢直駒に命じて、崇峻天皇を弑殺しています。しかし、「大化の改新」のクーデターによってその蘇我(大臣)家が滅ぼされ、その後、天皇家が中心になった古代中央集権制が形づくられます」と述べています。

大君がひとり、諸豪族のなかで覇権を握った天皇のことだけを言うようになりますが、そのとき天皇号を使い始めたようです。これは上田正昭の新潮選書の『私の日本古代史』(2012年)という本に書かれているとのことですが、その中に、蘇我氏がいちじ覇権を握ったということが書かれています。どうやって権力を握っていったのかというと、大王家、すなわち天皇家の宗教儀式、先祖をまつる儀式と、それによってどういう形で自分たちを位置づけるかということでした。たとえば、必ず古墳がつくられます。神武天皇陵みたいなのがつくられるのですが、そういうものを全部取り仕切るのが蘇我氏になっていったといいます。お墓に関するものの式典、礼典は蘇我氏の指導のもとに行なわれました。

「大化の改新」には藤原鎌足が宮廷クーデターに関わるのですが、その時点での名前は中臣鎌足でした。中臣というのは官職名です。つまり天皇という支配する側と、支配される側の間にいて、中の臣下ですから、つなぎ役だったのです。中臣が宮廷クーデターによって蘇我氏を倒していき、天皇から藤原の姓をもらうという構図になります。著者は、「その構図をつくったのが、藤原鎌足と不比等(次男)でしょう。ともかく、蘇我氏が会葬典礼を取り仕切っているのですが、それを国の歴史として編集したのが『天皇記』という書なのです。『天皇記』という書名自体は後から付けられたのですが、その天皇号は『天皇記』という書籍がつくられたことによって明らかにされます。これは7世紀後半なのです。その時点で、天皇という称号は確立したことになります」と述べます。

「宮廷神話体系化の始まり」では、大和朝廷は、日本国内の豪族たちを広範囲に序列化するために、氏や地名をもとにした姓を与える官僚組織として、治部省をつくったことを紹介し、著者は「この治部省は、姓を与える役をつかさどるばかりでなく、その姓氏を正し、五位以上の継嗣(後継ぎ)、婚姻、祥瑞、喪葬、外交などもつかさどりました。また、被官として雅楽寮、玄蕃寮、諸陵司、喪儀司がこれに所属しました。なお、玄蕃寮とは『皇室事典』(角川学芸出版・2009年)によれば、玄=僧、蕃=外蕃を意味し、仏寺や僧侶の名籍、外国使節の接待などにあたる官庁でした」と述べています。では、天皇制国家はなぜ、姓を与えるための治部省までつくるシステムを考えたのか。著者は、「それは、――天皇は人民=大衆ではなく、神の子孫である。もっといえば『現神』である。神は要するに、私有の土地を持って『一所懸命』に働く臣下であるわけではない。神の子孫なのだから姓はいらない、と」と推測します。

天皇が神そのもの、あるいは神の子孫と位置づけられるのは、どの時期だったのでしょうか。それは、まさに天武天皇の時代でした。著者は、「天武天皇が自分で天皇と名乗り始めるのは、それはなぜなのかといったら、それは神の子孫であると。あるいは天つ神であり、現神、現人神であると、自分で言うようになるわけです。天武天皇の14年(685年)、その11月24日には天皇のための招魂(みたまふり)の祭りがなされています。招魂祭とは、魂が遊離していかないように、魂を体の中に鎮め長寿を祈る行事です。これによって、天皇が人間ではなく現人神であることが明らかにされているわけです。そのことが『日本書紀』に載っているのです。そういう宮廷の鎮魂祭がなされるしきたりというものが『大宝令』、あるいは『養老令』に載っているのです。なお、律とは刑法のことで、令は民法・行政法にあたります。そして、この律令制度ができると同時に、その制度の中で宮廷の鎮魂祭儀が正式に位置づけられたのです」と述べます。

第二話「革命のない天皇制国家へ」の「『十七条憲法』の統治思想」では、最初に「十七条憲法」の第一条「一に曰く、和を以て貴しと為し、忤らうこと無きを宗とせよ」が紹介されます。この第一条の「和を以て貴しと為し」は、『論語』の学而篇の一節であると同時に、「四書五経」の五経の一つの『礼記』の儒行篇、これは孔子学派から別れた紀元前の儒者一派の行動に関する記録です。著者は、「それは『礼記』を重要視するということです。『礼記』には、まさに『和を以て貴しと為す』という言葉が出てくるのです。ところが、『論語』の中の、同じ『和を以て貴しと為す』という言葉は、もっと正確に言うと、『礼の用は和を以て貴しと為す』。つまり、『十七条憲法』は『礼の用』という条をすっと取ってしまっているのです。

『論語』では、孔子が「徳によって世の中を治めていくのですね」と問われたとき、「徳といっても形がないのでなかなか分からないから、『礼記』に定めてあるような礼で治めていく、これが大切なのだ」と言っています。著者は、「『礼記』のみならず、儒教の中の『論語』の位置づけとすると、礼を非常に重んじる。ところが、『礼の用は和を以て貴しとする』、その『礼の用』を取り外してしまう。ということは、これは、儒教の教え自体は入れるけれども、儒教そのものの導入ではない。聖徳太子が国家統治のために、『論語』なり、儒教なりを使っていく、という国家意思の表明ですね」と述べます。余談ですが、わたしは「令和」という元号は「礼和」であるべきであったと今も思っています。

聖徳太子は日本に仏教を入れた人であるとして、著者は「一番中心になって入れた蘇我氏の一族で、その結果、第二条として、『二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。則ち四生の終帰(よりどころ)、万国の極宗(おおむね)なり』という条文にも明らかなように、三宝、つまり仏・法・僧を三つの宝として敬え、そういうふうに仏教を取り入れている。儒教の教えも当然、入れるけれども、仏教も入れて国家統治の心得とする。第三条の『天は覆い、地は載す』は『老子』ですね。これが天=君、地=臣の概念規定になります」と説明し、「このように『十七条憲法』は、儒家も、法家も、道家も、仏教も入れて、国家統治をする支配者の思想が表れています」「聖徳太子は天皇になりませんでしたが、推古天皇の摂政として天皇中心の国家統治をしていく役割を担いました。その、国家統治の方法として、儒家も、法家も、道家も、仏教も入れ、場合によっては『孟子』さえも採用していった、ということが分かります」と述べるのでした。

「天皇は神であるという意識の確立」では、社会秩序が保たれ王朝が続くためには、仁という徳を君主や皇帝は持っていなければいけないけれども、君子がもし仁という徳を持っていなかったらどうするかという仮説、あるいはその論理設定は『論語』の中にはないと指摘し、著者は「君子は仁という徳を持つべきだ、またそれによって国家統治をすべきである、ということは書かれている。しかし、もし君主や皇帝に仁徳がなかったらどうするのか、王朝は倒れ易えられることがある、というふうに書かれているのが『孟子』なのです」と述べています。

中国の王朝は、王の姓がありますから、そこで姓が変わります。そして国の名前が変わります。ゆえに、易姓革命というのは姓が変わるとして、「こういう革命の論理が書かれているのが、『孟子』です。もちろん聖徳太子の時代には、もうすでに『孟子』という本はできている。あるいは律令制度の国家体制が日本で始まっているときには、『孟子』もできているのです。これはしかし、どちらかというと、国家統治のための密教であって、国民に開示して教え諭すべき顕教ではない。もしこれを表に出していったら、先ほどの毛沢東の文化大革命ではないけれども、国家統治者を倒して革命を起こしてよろしいという論理が、人民の側に出てくるわけですね。仁を持たず間違っている国家指導者、あるいは王朝ができたら、それを倒してよろしいという革命のすすめになってしまう。そこで、革命が起きないような国づくり、秩序形成をするためには、『孟子』は表に出さないという密かな合意が、律令国家の中でできあがっていたのだろう、ということです」と述べます。

「代表的日本人としての天武天皇」では、著者は、実際に国家統一を完成させ、国内を律令によって統治するという国家意思を明確にし、もう一回大きく法律制度から、位階まで、そしてまた日本のアイデンティティーとしての歴史を書かせること、皇室の私的伝承としての『古事記』をつくらせ、天皇制国家の歴史としての『日本書紀』を編纂させるという仕事をしたのは天武天皇であると推測し、「天武天皇は、天智天皇の第一皇子の大友皇子を倒して、即位する。世襲制に対する革命ともいえます。近江朝廷に対して壬申の乱(672年)を起こしていくわけですから、後継ぎではなく、最初から国家支配者の天皇という意識を明確に持って、国内統治をしていった、ということです。飛鳥に都を移し、飛鳥浄御原令で『日本』という国号を使う。もちろん、そのときに突然、日本という国号を使うわけにはいかないから、それ以前に長い、ある程度の前提というか、聖徳太子以来の中華文明からの自立の伏線があるのですね。壬申の乱に勝利した天武天皇が即位したのが、672年です。ですから、7世紀の終わりごろに『日本』という国号も確立し、天皇号も確立し、日本の来歴を『神』の子孫としての天皇のもとに語る『古事記』も、王朝の歴史の『日本書紀』も編纂され、そうして、国家統治のための律令も整えられていったわけですね」

さらに著者は、「天皇制国家を、革命のない国にしてゆく。そのためには、革命思想を肯定する『孟子』をいわば密教とし、『論語』をはじめとする儒教を顕教にしていった、ということです。『論語』と『孟子』が、古代国家の顕教と密教、統治思想の表と裏の関係にあるという考え方は、この辺にもうすでにできあがっていたのだろうと思います。だから律令国家の官吏などを養成する大学で、『孟子』だけは表のテキストとして取り上げられることはなかった。しかし、たぶん読んでいたろうということは分かります」と述べるのでした。

第三話「『孟子』は日本に入らなかったか?」の「巧妙に排除された『孟子』」では、日本に儒教が入り始めるのは応神天皇のころ、4世紀の終わりぐらいであるとして、著者は「そのあたりから、わが国には中国のみならず、東洋の文物がたくさん入ってくる。とくに、聖徳太子の時代になると、儒教や法家の思想が入っている、仏教も入っている。物部氏は姓は連で、饒速日命の子孫と称していることもあって、神道を超えるかもしれない仏教を脅威と感じ、その導入に反対した。その仏教を、幼少の応神天皇を助け偉功があったといわれる武内宿禰を祖とした、蘇我氏の一族が導入しようとした。蘇我氏の系類で、母親が蘇我氏の出である聖徳太子が、仏教を日本に積極的に入れました。太子は『十七条憲法』をつくりましたけれども、その中には儒教の言葉も、仏教の言葉も出てくる。つまり、それら進んだ外来文化を積極的に受け入れるという、日本文化の型がここに出てくるわけですね」と述べています。

秩序の安定的持続のためには『孟子』は排除していくという方法で、そのまま江戸時代まで『孟子』の影響は、道徳的な「義」の強調以外に日本にはほとんどありませんでした。もちろん、戦国時代に「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」などという『孟子』のエピグラム(警句)は、武田家(信玄)の『甲陽軍鑑』(成立は江戸時代)に採り入れられた形跡があります。それに、戦国時代も終らんとする関ヶ原の戦い(1600年)で、石田三成の西軍に加わった敦賀城主の大谷刑部吉継は、その戦いを『孟子』の『義』と捉えていました。しかし、著者は「いずれも江戸時代がま近に迫っている時期である」と述べます。徳川時代が安定した秩序になると、『孟子』ではなく、『論語』が儒学の代表になります。まだ乱世が終わったばかりで、家康が新しい権力を握り、その革命的権力の正当性を主張するためには、『孟子』が一番役に立つという思考が家康の心理にはあったのでしょう。

第四話「国学思想と『孟子』」の「賀茂真淵と本居宣長の『孟子』批判」では、真淵は儒教に対する徹底的批判を展開しているけれども、実は、これは儒教といっても最大の批判の対象はやはり『孟子』の易姓革命論であると指摘し、著者は「わが国にはそういう、王室の転覆とか天皇家内の権力闘争とか親兄弟で殺し合うとか、それによって皇位を奪ったりするみたいなことはない、歴史上も壬申の乱以外にない、という主張になっているわけです。崇峻天皇の弑逆や、崇徳院の保元の乱もあるのですがね……。ともあれ、賀茂真淵が批判していた漢意は易姓革命論そのものと置き換えてもいいのです。つまり、わが国古来の直き心、大和心は易姓革命の論理=漢意が到来したことによって失われたのだと批判しているわけです。それはしかし、『四書五経』のうちの『孟子』だけが言及していることです。ですから、真淵というより国学者の直接の排撃の対象は、『孟子』、そして批判の対象は『孟子』になっている」と述べています。

一方、宣長は、中国文明にはこの、君を殺したり父を殺したりした類いの歴史はいっぱいある、唐土の国の文明は本来そうなのだ、と批判しました。これは、『孟子』の中の革命論理に対する批判でした。一方、『論語』については本居宣長はそれほど批判していません。宣長の著書『玉勝間』には、「論語にもまた」とあり、「論語の中にも堯、舜、禹、泰伯、文王をばいみじくほめたれども、湯王、武王をほめたることは一言もなし。意あるにや」と、湯武の易姓革命がただ『孟子』によって代表されています。著者は、「ですから、上田秋成だけが『孟子』を否定的に捉えているというのではなく、当時の国学者は、そういう意味ではみんな儒教批判、もっと言えば『孟子』批判をやっていたわけです」と述べています。

これが荻生徂徠になると、徂徠は道(=政治の正しいあり方)というものは天がつくったのではなく、「先王」がつくったのだといいます。のちに聖人と神聖化されますが、「先王」は堯、舜、禹、そしてせいぜい孔子の時代までであるというのです。著者は、「徂徠はそういう形で、その歴史的な現実と、それを言葉で表すという学問・イデオロギーの違いを峻別しました。そして、事と言葉、これを学べと。古代に行なわれたことと、それを言葉で表したことを学べ、と言うのです。ですから、『四書五経』という、それから1000年も後の儒教イデオロギーの言葉で語られた学問ではなくて、せいぜい孔子が編纂したといわれる『書経』や『詩経』とか、そういう古代の事実と言葉から学べ、と言っているわけです」と述べます。

吉良邸への討ち入り、つまり「忠臣蔵」事件のときに、徳川の武士までを含めて世の中の人々は拍手喝采をしましたが、徂徠は違いました。彼は、それでは「理」や「義」のためなら、国の法律(=法度)を破ってもいいということになると考えたのです。つまり、城中で刀を抜き、刃傷に及んだ主君・浅野内匠頭のかたきを討つのだといって吉良家に討ち入る「義士」を称賛するのは、法や掟を破った行為を肯定することであり、また敵を殺すということであるから、それを認めて温情を与えなどしたら、「義」のために徳川幕府の「法度」は破ってもよろしいということになってしまうと考えたのです。著者は、「徳川幕府が元和元年(1615年)につくった『武家諸法度』には、『理をもって法を破』ってはいけない、とあります。破っていいのなら、私情で動いていいのだということになるではないかと、断罪したのが徂徠です」と説明します。

徂徠は中国の歴史書である『資治通鑑』を愛読しました。文化大革命を指令した毛沢東が生涯で一番読んだ本が何かといったら、『資治通鑑』だといいます。17回読んだそうです。著者は、「そうだとすれば、政治をやろうという人は、具体的に目の前に生起してくる課題に対処して、どちらかというとそういう判例集みたいなもの、歴史的事件例というもの、政治的な事態に対してどういう対処の仕方をしようかと考えるばあいは、『資治通鑑』を使ってきた。こういう歴史書を材料にしながら目の前の政治をやっていたわけですが、道すなわち理想の政治は何かといったら、原則は『六経』のうちに書かれている、というのが徂徠の考え方でした」と述べます。

「天武天皇の国家統治と『孟子』」では、水戸学の『大日本史』のみならず、賀茂真淵をはじめとして上田秋成をふくむ当時の国学者は、だいたい壬申の乱(天武元年=672年)、つまり天武天皇の時代から世の中は乱れはじめたと言っていることが紹介されます。そこでは、「皇位簒奪」とか「弑逆」のようなことが行なわれました。しかし、著者は「国学者たちはそれを見ないようにして、ひたすら天皇家の存在を天つ神の子孫で『万世一系』であるがゆえに尊いとみなし、日本の天皇家は天つ神の子孫であるから革命は起きない、と言うのです。そういうために、『孟子』の易姓革命論=儒教批判を行ない、神道の『神』の権威を認めない仏教の批判を行ないます」と述べるのでした。

第五話「吉田松陰の『国体』論」の「松陰の行動指針としての『至誠』」では、明治国家が安定してくると、『孟子』の革命思想や、幕末の変革者たちの勇気を表現する「浩然之気」に対しての評価が低くなったとして、著者は「この『浩然之気』という言葉は、『孟子』の中に出てくる大丈夫=志士の根本的精神で、武士たちを変革へと立ち向かわせた気概です。この精神は、天地の間に充満している『至大至剛』の気で、これを身につければ自分の行動が正しく天地に恥じるところがなくなり、どんな困難にも屈しない。武士的『大丈夫』の精神といってもいいでしょう。『論語』にはそのような武士的『大丈夫』の気概にあたる精神(エートス)はありません。君子が秩序を維持するための『仁慈』の徳のほうが、におい立ってくる。そういう孔子と孟子の違いは一応みんな知っていながら、国家統治の思想としての『徳』の孔子のほうを重要視するようになるのです。保守的な秩序思想の『中庸』の精神(エートス)を重要視する方向になって、それは新渡戸稲造(1862~1933)の『武士道』や、渋沢栄一(1840~1931)の『論語と算盤』でも、ともかく革命よりも保守が重要になるのです」と述べています。

吉田松陰の精神形成と行動規範の中で、『孟子』が果たした役割は非常に大きいです。著者は、「観念論的な『知行合一』の陽明学よりも大きいかもしれない。なぜなら、松陰の国体論の独創にも関わっているからです」と述べ、さらに「安政6年(1859年)10月27日、松陰は安政の大獄で死罪になるのです。死罪になるまえ、10月26日に、1日をかけて『留魂録』を書き終えました。死刑の予感があったのでしょう。1500字ですからそんなに長くはないですが、遺言書のようなものを書いています。冒頭に、『身はたとひ武蔵の野辺に朽ぬとも留置まし大和魂』という、吉田松陰の意志的な生涯を象徴するような歌が書かれます。この場合の『大和魂』という魂と、死のまえに彼が一人自ら崛起していった『草莽崛起』の精神、それから『孟子』の中に初めて出てくるともいえる『至誠』というエートス、これはほとんど全部同一の意味をもっています。『大和魂』にしても、『草莽崛起』の精神にしても、『至誠』というエートスにしても、ほとんど吉田松陰の生き方を象徴するような言葉になりますが、三つはほぼ同じ意味だと考えていいと思います」と述べます。

自分の志は、この「至誠にして動かざるものは、未だ之れあらざるなり」という『孟子』の言葉にある。つまり、孟子のいうように「至誠をもって行動すればその心は必ず天に通じる」という意味です。松陰は死地に臨んでも、それぐらいこの孟子の思想、ひと言で言えば「至誠」を自らの行動の指針にしていったということであろうとし、さらに「至誠」という言葉が『孟子』の離婁章句上の第十二章、「至誠にして動かざる者は未だ之れ有らざる也。誠ならずして未だよく動かす者は有らざる也」によっていると指摘して、著者は「松陰の行動の中核的なエートスは、この『至誠』である。これは『孟子』の中で、一番のキーワードになって出てきていたものです」と述べます。

『論語』の中に「至誠」という言葉は出てきません。なぜかと言うと、自らの真実の心で世の中を動かし、社会を変えていくというのが『孟子』の行動規範だとすると、『論語』における孔子の場合には、「天の命に従う」という精神のあり方、エートスであるから、みずから社会を変えようとは考えない。そこが、孔子と孟子の大きな違いであるということになると指摘して、著者は「『孟子』の精神の一番中核にあるのは、『至誠』という精神(エートス)、あるいは『誠』という言葉で、その誠の心によって世の中を動かし、社会を変えていく、という思想です」と述べます。

「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留置かまし大和魂」という精神は、これまで陽明学によって形成されているといわれてきたとして、著者は「とくに、三島由紀夫事件(1970年)直後の司馬遼太郎などは、三島由紀夫にも吉田松陰にも共通する批判として、あれは陽明学の観念主義的な『知行合一』という考え方で、おおいに間違っている。つまり、自分が正しいと思ったら、それは直ちに行なわなければ、知ったことにはならないのだ、という陽明学の『狂』的な考え方に対する批判です。『知行合一』、あるいは『知行一致』という精神で、これが人を誤らせるのだというふうに、司馬は批判していました」と述べるのでした。

第六話「西郷隆盛の『至誠』」の「西郷隆盛と『孟子』の精神」では、『西郷南洲遺訓』(死後の明治23年=1890年にまとめられた)の中に一番多く出てくるのは、『論語』と『孟子』であることを指摘し、著者は「二つとも出てきますけれども、西郷隆盛が自分の生き方の指針として大事にしているのは、『至誠」という言葉です。中国古代思想史の中で『孟子』に初めて出てくるというか、一番大きなキーワードとして出てくると言いましたけれども、『西郷南洲遺訓』の中に『至誠』という言葉が何回出てくるか。たとえば、『事大小と無く、正道を踏み至誠を推し、一事の詐謀を用可からず』とあります。まさに自分の生き方は『至誠』をモットーとしている、ということでしょう』と述べています。ただ、注意すべきことに、西郷隆盛の中では、孔子と孟子はそれほど区別されていません。彼は朱子学の「四書五経」を教養としていたわけですが、『論語』の中で西郷が一番好んだ言葉は、「敬天愛人」でした。

『西郷南洲遺訓』(岩波文庫)の21番目に、「道は天地自然の道なるゆえ、講学の道は敬天愛人を目的とし、身を修するに克己を以て終始せよ」というものがあります。私を超えるということ、私に克つということをもって始終せよというのです。「己に克つの極功は『毋意毋必毋固毋我(意なく、必なく、固なく、我なし)」、これは『論語』です。私意、私欲をいだいてはいけない。私を捨てていけ、私心に克っていけ、ということです。それを『論語』から引用しています。「総じて人は己に克つを以て成り、自ら愛するを以て敗るゝぞ」、近代の自己実現の弊害ともいえる自己愛ではいけない、ということです。「敬天愛人」、天を敬い人を愛する、という道を究めることが人生の、そして文明の目的である、ということです。

著者は、幕末の開国・維新期のような「常ならざる時」つまり「非常の時」には3種類の「常ならざる人」つまり「非常の人」が現れてくるとして、「最初は、いま世界はどうなっているのか、そして日本はどのような変革をすべきかを『よく見る人』、つまり予言的な思想家が現れる。この代表は、幕末・明治の開国・維新期にあっては、佐久間象山(1811~64)と横井小楠(1809~69)が代表です。吉田松陰もいくぶんかはその要素を持っていますが、松陰のばあいは、次の『行動的な志士』の要素をより大きく持っている。この『行動的な志士』は、松陰もふくめて、ほとんどすべて佐久間象山か横井小楠の弟子です。あるいは坂本龍馬のように双方の弟子なのです」と述べています。

開国・維新の「非常の時」に現れる第2の「非常の人」は行動的な志士であると指摘し、著者は「象山や小楠のような予言的な思想家が『よく見る人』だったのに対し、『見て、すぐに行う人』です。師の言葉=思想を聞いて、よし分かった、その変革はじぶんがやる、というタイプです。下田踏海をあえてする吉田松陰をはじめとして、その弟子で奇兵隊をつくる高杉晋作、蛤御門の変で戦死する久坂玄瑞、それに海援隊をつくる坂本龍馬などが、これです」と述べます。

そして、第3のタイプの「非常の人」が、行なうときは「果決」する人。つまり変革が後戻りしないために果断に実行し、その責任を負ってゆく、いわば政治的人間であると指摘し、著者は「廃藩置県を行なう西郷隆盛や、武士制度に代えて徴兵制を導入する木戸孝允や、近代的な国家経営のために内務省をつくり、それを中心に官僚制度を整備していった大久保利通らです。江戸無血開城をして、徳川幕府から明治政府に海軍など国家財産を譲り渡していった勝海舟を、ここに加えてもいいでしょう」と述べるのでした。

「明治天皇の『広き』心へ」では、明治国家にあって、天皇は「万世一系」(憲法第一条)の「天つ日嗣」であるとともに、近代国家の「元首」(憲法第四条)として位置づけられていたことが紹介されます。それに、天皇は統治大権をもつ君主であるとともに、統帥権をもつ大元帥でもあったとして、著者は「しかし、その天皇の帝王教育は、それまでの京都御所内での国学的な教養に代えて、江戸城内での儒教的な天子=皇帝たれ、というものでした。そのために西郷隆盛は、天皇の侍従(番長)として、旧幕臣の山岡鉄舟や、薩摩藩の村田新八と高島鞆之助、そうして熊本藩の米田虎雄などを選び、侍講に熊本藩士の元田永孚(のち『教育勅語』の草案を作成)を据えたのです」と述べています。

もっとも、明治天皇は侍講の元田永孚によって、『論語』や『史記』などは講義されていますが、『孟子』の講義は受けていないとして、著者は「少なくとも、元田永学の『進講録』を見るかぎりにおいては、そう理解せざるを得ない。しかし、美子皇后のほうは、当時12歳の岸田俊子からちゃんと『孟子』の講釈を聞いています。岸田俊子が講義しているぐらいだから、明治天皇も『孟子』について聞いているのではないかと思います。それは、誰から聞いているか、誰から受け継いでいるかといったら、これが西郷ではないかというのが、私の推測なのです」と述べます。

西郷隆盛から明治という時代の中に、『孟子』の精神が着実に伝わっていったろうと考える著者は、「それは西郷が倒幕を行なったけれども、それを”革命”と呼ばずに、どちらかというと”維新”という言葉で、『維新革命』という言葉も当時は使いますが、その維新革命という形で考えていたと思われます」と述べます。そのことは、内村鑑三の『代表的日本人』(明治41年=1908年)の「西郷の維新革命は」という言葉に受け継がれているだろうと推測しています。たとえば『代表的日本人』には、『西郷南洲遺訓』の「天を相手にせよ」などを引いたあとで、「ある意味で1868年の日本の維新革命は、西郷の革命であったと称してよいと思われます」と記されているからです。

しかし、明治維新という、実質的には革命を行なってしまった後では、できるだけ革命というものがないような国をつくっていきたいと考える天皇制国家とすれば、やはり、”維新”と主張したわけだとして、著者は「日本の形を『維れ、新たに』していくということで、天皇を上に戴いた国民国家が西洋近代文明を受け入れて国家統治する構造に作られたわけです。それは、一般的には『王政復古』したということで、記紀に書かれているような神の子孫である天皇が、もう一度国家権力を取り戻し、天の下をしろしめしたというたてまえでした。そこで、日本の国家体制を『万世一系』の天皇の下に『維れ、新たに』していったというのが、明治国家の顕教、国体論というイデオロギーになっているのです。明治国家を作った権力中枢の人びとの密教は、改めていうまでもなく、天皇を近代的国家統治の”機関”として使ってゆく『天皇機関説』でした」と述べるのでした。

第七話「北一輝の民主革命」の「北一輝の独創性」では、明治の半ばになると、西郷隆盛の「維新革命」はまだ未完だったと考える北一輝(1883~1937)のような革命思想家が出てきたとして、著者は「北は、じつは青年時代内村鑑三を崇拝していたのですが、北にとって維新革命は国民国家を志向する『民主革命』であり、西郷隆盛の西南戦争(明治10年=1877年)はいわばその『第二の維新』の試みであり、未完の維新革命を完遂しようとするものであったと捉えるのです。そのさい、北が考える『民主革命』とは西洋のデモクラシーである以上に、『孟子』の『民主』的革命思想を全面的に受け継ぐものでした。明治時代、『孟子』を一番高く評価したのは、たぶん北一輝だろうとおもわれます」と述べています。

北一輝の大正8年(1919年)の『日本改造法案大綱』は、「二・二六事件」(昭和11年=1936年)の革命バイブルとも呼ばれましたが、そこには、孟子の名前は直接的には出てきません。著者は、「出てきませんけれども、ここには北一輝がどのように『孟子』を読んだか、『孟子』をどのように受容して民主革命を志向したのか、という思想の痕跡がうかがえます」として、「私の考えるところでは、北一輝の思想の独創性は『万世一系』の国体論、つまり天皇制神話への徹底した批判であり、これはまさに北一輝の独創性であると考えられます。幕末・明治時代につくられた国体論からは、屹然と自立していると思います。北のこの、万世一系の天皇制神話への批判というものは、それに重ねられる北の『孟子』評価というものにありました。そこに、北の、もう一つの独創性があるといえます」と述べます。

北一輝によれば、昭和維新運動も、「近代的な民主国」をもう一度つくりなおそうという革命思想でした。これは、儒教というより『孟子』にある民主思想というものが、一度儒教的な「公民国家」という理念として言い直されていたのであり、そのうえで、日本が維新革命によって「近代的民主国」になったのだと指摘し、著者は「それは、北によれば明治維新が『孟子』の思想にもとづく『民主革命』だったということであり、べつに『欧米のデモクラシーを直訳して』、日本に導入しようとしたものではない、ということになります」と述べます。

その後、北は『孟子』の革命思想を駆使して、『国体論及び純正社会主義』を書きました。北にとって、孟子は「東洋のプラトー」であるという言葉が出てきます。著者は、「プラトンであるということですけれども、それは、孔子がソクラテスに当たるからなのです。つまり、孔子は認識論で、世界はどうなっているか、そしてまた、何が正義なのかという弁証法で、これらを語るソクラテスであると。ところが、孟子は東洋のプラトンであると。なぜならば、孟子には理想国家論があるからなのです。進化論者で、近代主義者でもある北は、『維新革命を以て王政復古と云うことよりしてすでに野蛮人なり』と言っていますが、これは孟子にある民主主義国家の理想を実現したのが『維新革命』だ、という意味ですね」と述べています。

北一輝の独創性とは、『孟子』の革命思想を利用しながら、「万世一系」神話を形づくった日本もじつは中国と同じように朝廷内で宮廷クーデターや王権をめぐっての権力闘争が行なわれていたと看破したところであると指摘し、著者は「ただ、日本のばあいは、まず天皇家が姓をなくすことによって易姓革命の可能性を封じたのです。それゆえ、後の覇権者たちは王朝を倒すのではなく、天皇=朝廷をみずからの『権威』として利用するために残しつづけたのです。その、易姓革命を不可能にした日本の支配原理をふまえると、北のばあいも、『天皇ヲ奉ジテ』の軍事クーデターによる『民主革命』方式にならざるをえない、と考えたところに『日本改造法案大綱』の独創性が生まれたわけです。ともあれ、『国体論及び純正社会主義』の時点で、北は明治維新も『王政復古』ではなく、『孟子』の理想国家論に立脚した『民主革命』の実現を図ろうとしたものである、というところに踏み込んでいったわけです」と述べるのでした。

第八話「近代日本のなかでの教養――新渡戸稲造・福沢諭吉・丸山眞男」の「新渡戸稲造『武士道』に見る『義』」では、明治国家が、西洋文明に範をとりつつ、西洋近代の国民国家を形成しようとしていたわけだから、そこで学ぶべき哲学、あるいは学問も、当然西洋の学問を主に、とくに日本では実務的な法学と工学の科目を重んじることになり、必然的に、孔子・孟子などの東洋哲学、孔孟の思想、あるいは儒学は、だんだん学問的価値を下げていったとして、著者は「ただ、それは若干おかしいのではないかというか、いやいやもっと日本人の、徳川時代だけではなくて、日本人の思想・精神の土壌は、実は儒学や老荘、あるいはインド哲学などによって形成された部分が多いのだという反省が生まれてくる。それらにはまだ学ぶべき価値がある、あるいは自分たちが保守すべき道徳であるという考え方を明確に打ち出していったのが、新渡戸稲造(1862~1933)の『武士道』であろうと思います」

『武士道』では、神道についても言及されています。

「神道の中に、神道の教義に――いや神道にはもともと教義はなく、仏教から学んだのですが――主君に対する忠誠などがあるのかと言ったら、これはちょっと怪しい。神道は本来、祖先崇拝と自然崇拝だけでしょう。むしろ、主君に対する忠誠は、儒教からの導入でしょうね。それにどちらかというと、明治になってからの国家神道は、確かに主君に対する『忠』の性格を持ちましたけれども、それ以前の神道、とくに神社神道は、神(本居宣長によれば「畏きもの」)に対する崇拝と恐れの感情が主であり、主君に対する忠誠なんていう道徳規範はなかったと言っていいと思います。ちなみに、これは小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が言っていることですけれども、神道とは何かといったら、一つは、祖先崇拝。もう一つは、自然に対する愛というか、アニミズムですね。この二つが神道の根幹であると言っています」

新渡戸稲造の『武士道』には、孔子の言う、君子=統治者の持つべき「仁」よりも、治者階級ではあるけれども、どちらかというと、臣下=武士のほうの「義」を重んじる趣があると指摘し、著者は「総論の第一章『道徳体系としての武士道』、第二章『武士道の淵源』につづいて、本論がまず第三章は『義』というタイトルになっています。『義は武士の掟中最も厳格なる教訓である。武士にとりて卑劣なる行動、曲りたる振舞いほど忌むべきものはない』というように、武士道がまさしく『武士』の道徳規範であり、その第一が『義』だ、と言っています。その義という観念を明確にしたのはやはり『孟子』ですね。孔子も、『義を見てせざるは勇なきなり』というように義を問題にしないわけではないけれども、孔子はどちらかというと、君子=統治者の道徳である『仁』を非常に重んじて、これを第一にしたわけです。しかし、これを受け継いだ孟子のほうは、どちらかというと臣下=武士の義という道徳、こちらを重んじています」と述べます。

「義士」などという概念は、孔子の時代には存在しませんでした。日本にも戦国時代にはほとんどありません。中国では、義を重んじた孟子の時代になって生まれるし、『孟子』を非常に重んじるような江戸時代の武士道で、初めて「義士」という概念が出てきます。『論語』の中にも、「義を見てせざるは勇無きなり」という言葉が出てきますが、著者は「そこは強調されるわけではなくて、仁という治者の、それも君子の『徳』ということが一番重要視され、その仁が生かされる『王道』の政治を説きつづけました。『政を為すに徳を以てす』と。しかし、それを生かす為政者は、春秋という時代にはいなかった。孔子が編集したともいわれている『春秋』は魯の国(紀元前722年から242年間)の編年体の歴史書ですが、ここには『義戦』はない、と孟子が言っています。「春秋に義戦なし」とはそういう意味で、だから、孟子は社会秩序維持のためにことさらに『義』を強調したという評価になってくるわけです」と述べます。

「福沢諭吉と丸山眞男」では、新渡戸が『武士道』を書いた明治中期には、革命の時代はもう終わっており、むしろ、近代国家の建設のためには西洋の文明を積極的に入れなければならないという時代が始まっていたと指摘し、著者は「その嚆矢ともいうべき福沢諭吉の『文明論之概略』(明治8年=1875年)では、独立を保つには西洋に学ぶべしというテーゼでした。そこでは、孟子の言葉も出てくるけれど、東洋の儒教それじたいに否定的になり、やはり教養科目にしかすぎなくなっています」と述べています。

また、丸山眞男の『「文明論之概略」を読む』(岩波新書・全3巻・1986年)でも、孟子は何度も出てきます。著者は、「その引用の仕方は孔子とそれほど変わらない。つまり、孔子も孟子も出てくるけれども、その秩序思想である『中庸』の精神が強調されていて、たとえば、『文明論之概略』では、儒学と、孔孟の学を基本的に批判していますね。これは、中国、韓国、日本、当時の言葉で言うと、支那、朝鮮、日本という東洋が西洋列強に比べて文明が遅れたのは儒学のせいである。儒学や五行説のような”迷信”に『惑溺』したからだ、としてすべて批判の対象になっています」と述べます。

福沢にとってみれば、孔子の思想はただ道学、つまり道徳の教えであって、合理主義的な学問、現実に即した実学ではないという考えでした。著者は、福沢の「畢竟孔子も未だ人の天性を究るの道を知らず、唯其時代に行はるゝ事物の有様に眼を遮られ、其時代に生々する人民の気風に心を奪はれ、知らず識らず其中に籠絡せられて、国を立るには君臣の外に手段なきものと臆断して教を遺したるもののみ」という言葉を取り上げ、「つまり、儒学の最高道徳は父子の『孝』で、これにつづくのは君臣の『忠』ですが、日本では徳川幕府が儒学を官学とした江戸時代も、明治の『教育勅語』も、最高道徳は『忠』でした。しかし、『忠』を君臣間の道徳として考えるのは、世の始めから君と臣の序列関係があった、と設定しているからですね」と述べます。

第九話「『孟子』は忘却されたか――三島由紀夫・司馬遼太郎・河上徹太郎」の「三島由紀夫と司馬遼太郎」では、三島由紀夫は「行動哲学」「革命哲学としての陽明学」という観点から、「知行合一」の陽明学を非常に高く評価したので、『孟子』についても、ある種直接行動をうながすような、武士は「義士」でなければならないとか、そして「浩然之気」をもって、千万人といえども音往かんというような、実銭や行動の原理をうながすものでありながら、やはり認識論であり、行動哲学ではないと考えるようになったと指摘し、著者は「三島は、その末期は陽明学のことをとくに強調しましたけれども、『孟子』については特に言及していません。三島の最後の本になったのは、『革命哲学としての陽明学』でした。この『革命哲学としての陽明学』に立脚した三島に対して、徹底的な批判をしたのが、司馬遼太郎でした」と述べています。

三島由紀夫が1970年11月25日に、自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入し、「天皇陛下万歳」と叫んで自決する行動を起こしましたが、それはまさに陽明学徒としてなされていたのでした。司馬遼太郎もそのように受け取って、「三島をふくむ陽明学徒は嫌いである」と激しく批判しています。その代表例が吉田松陰であり、もともとは大塩平八郎から始まるような、陽明学の系譜があるわけです。著者は「陽明学徒というのは、どちらかというと、『孟子』の革命思想の実践に近いことを考える人であった」と考えます。また、三島は、陽明学は大好きだけれども、革命思想の『孟子』についてはひと言も言及していません。この点においては司馬遼太郎も同じで、彼は陽明学は嫌いだと言っていますが、『孟子』も同じように嫌いでした。革命を肯定するからです。著者が『三島由紀夫と司馬遼太郎』(新潮社・2010年)の中で書いていますが、三島も司馬も、北一輝が大嫌いでした。北一輝が大嫌いという理由は、北一輝が革命思想の『孟子』を肯定していたからでしょう。

三島が傾倒した陽明学の「知行合一」という考え方は、知ったら、それを直ちに行なわなければ本当に知ったことにならないという観念主義です。それは主知主義者で、現実主義的な保守家だった司馬にとっては、容認できないものでした。著者は、「金閣寺は、あれは美ではないのだから、滅ぼしてもいいのだ、放火してもよいのだという認識を持ったら、放火という行為をしようがしまいが、同じである、というのです。その、真実の美は私の観念の中にあるという考え方に立つならば、それはもう放火という行為をしたも同然である、認識が一番重要である、ということです。この時点では、三島だってまさに、認識の徒なのですね。ということは、司馬と同じような形での、認識が重要であると、そういう主知主義的な朱子学の徒です。『知先行後』という考え方に立っている。この時点までは、三島と司馬はいささかも敵対関係ではないし、当時の三島の『午後の曳航』という作品など、司馬は芸術至上主義的な『名作である』と評していますね」と述べています。

認識が先であるという意味では、三島と司馬は、純文学と大衆文学の分野の違いはありながら、戦後の一時期、並行して歩いていたということになるとして、著者は「しかし、三島が11月25日のような行動をとった時点では、それは三島が『知行合一』という考え方、陽明学徒になっていたということです。それは、司馬によれば、三島が『狂』を発したという理解になります。その『狂』を発したという言葉は、すでにふれたように吉田松陰の中に出てくるわけです。『狂』を発して、行動に移さなければいけないというのが、陽明学的な考え方になります。この吉田松陰の考え方は、司馬は毛虫ほどに嫌いだ、と言っています」と述べます。

「石田三成の『義』」では、著者は「三島事件は1970年ですけれども、司馬がそのあたりから陽明学批判を始めたのかなと思っていたら、実は、かなり早いところから、『義』によって行動するという人物、つまりイデオロギーのように『しんこ細工』を頭の中でこね上げて、そのイデオロギーに殉じていく人々というのに対して、きわめて批判的だったのです。たとえば、司馬は『関ヶ原』という1966年刊の作品の中で、義に殉じる石田三成への批判をかなり明確に打ち出していました」と述べます。

『関ケ原』で、司馬は、孔子の思想はとどのつまり仁であり、孟子は義である、と明確な規定をしているとして、著者は「秀吉の縁戚であり、養子にもなった小早川秀秋――その後、毛利の小早川隆景の養子となった――などは、関ヶ原の合戦の最後のところで家康側に寝返るわけです。豊臣家を守るというのが義の戦いであるならば、小早川秀秋などは、本来的に言うと、その『義』を守って三成に協力しなければならない。にもかかわらず秀秋は、隆景から受け継いだじぶんの領地を『安堵』する『利』のために、家康に内通して裏切るわけです。戦国時代には所詮、義がないと三成も悟らざるを得ない」と述べます。

けれど、家康にとってみれば、われわれは孔子と同じように末世=乱世を生きているのだ、「春秋に義戦なし」というのと同じ乱世を生きているのだということだから、孟子の中の革命思想、革命して覇権を握った、覇王になった自分の権力を肯定してくれるものとすれば、『孟子』しかないという形で、家康は孟子の革命思想を使っていくとして、著者は「その結果、関ヶ原の戦いで小早川秀秋などが寝返ったために敗れた石田三成は、義で戦えば勝つと思っていたけれども、義なんて戦いには役に立たなかったと悟る」と述べるのでした。

孟子思想の研究というよりも、吉田松陰が孟子をどう読んでいたのかを書いたのが、河上徹太郎の『吉田松陰 武と儒による人間像』(文藝春秋・1968年)でです。この本には、吉田松陰の思想の根幹はこの『孟子』によってつくられているという考察が書かれています。吉田松陰の著作の主著も、実は、『講孟餘話』が一番まとまった、松陰の思想形成に関わる本として指摘されています。河上徹太郎は、吉田松陰の革命的イデオロギーの根底に陽明学ではなく、『孟子』があると看破したとして、著者は「松陰には私心がない。尊王家であり、天子に対して忠義をするつもりである。ただ松陰は、日本ではこの孟子の湯武放伐の革命論理は成り立たないと考えている。なぜなら、天子はまさに天、神の子孫であるという国体なのであるから、という考えですね。そこに、易姓革命論を反面教師にしながら、松陰の尊王論が出てくる、あるいは国体論が出てくるということです。そして、実質的には幕府放伐の革命をするのだけれども、それは天皇に対して忠義をすることなのだ、という考え方で、松陰は天皇は神であるという国体論にのっとって革命を遂行する。それが、国体論=革命論という松陰の独特な思想を生むわけです」と述べます。

中国でも今、『孟子』を教えなくなっているとして、著者は「中国は今、孔子学院をつくって世界に孔子の国であることを発信しています。40年まえに『批林批孔』といって孔子(=儒教)を批判していた共産党が、いまは孔子学院で文明の中国をアピールしようとしている。これは今、中国共産党が孟子の革命思想より、孔子の秩序思想を重んじている、ということでしょうね。なぜならば、中国は今、国家秩序はこのようにできあがっている。世界はこのような仕組みになっている。だから、その現実の中で中国国民はこのように行動しなさい。こういう道徳を守りなさいという教えを尊ぶべきであって、仁義の徳をもたないような国家指導者が出てきたら、これを倒してもよろしいとか、民主革命を肯定するような思想を教えてはまずい、と考えているからでしょう。今の中国の指導者は、そう考えている。だから、中国の大学生なども、孟子の名は知っていても、その思想についてはほとんど教えられていないのです」と述べます。

「あとがきに代えて」では、日本に中国のような「易姓革命」を起こさないためにはどうしたらよいかという問題について、著者は「日本の皇室、つまり天皇家から姓をなくしてしまえば、『易姓革命』はついに起こらない。そのように考えた誰かがいたことは、たしかである。そのことと、日本という国号を考え、その国の統治者に天皇という、秦の始皇帝が使いはじめた皇帝と天子(天の声をきく人)とを一体化した称号をつくり出した誰かとは、同じ人物のような気がする。これが、『日出づる国』の天子、という名乗りを考えだした聖徳太子なのか、それとも公式に天皇と名乗りはじめ、『日本書紀』の編さんを命じた天武天皇なのか、そのあたりの誰かなのか、それが分からない。分からないけれど、日本の古代国家において、そういう虚構をつくりあげた人物(もしくは組織)があったことは、たしかである(現在の私は、その人物が天武であり、その協力者が藤原不比等――藤原鎌足の次男――だったのではないか、と考えている)と述べるのでした。

本書を読んで、わたしは、日本の天皇制がいかに儒教の影響、それも『孟子』の影響を大きく受けているかが理解できました。本書には、ミステリーのような謎解きの楽しみがあります。それにしても、「天皇=天子+皇帝」というのはインパクトがありました。限りなくイマジネーションが拡がってゆきます。だから、読書はやめられませんね。