- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2021.08.20

『美しく、狂おしく 岩下志麻の女優道』春日太一著(文藝春秋)を読みました。時代劇・映画史研究家の著者が、2018年に女優生活60周年を迎えた岩下志麻さんにインタビューし、岩下さんが出演してきた数々の作品について自ら詳細に語り下ろした内容です。一条真也の読書館『岸惠子 自伝』で書いたように、わたしは日本の女優では、岸惠子さんの大ファンなのですが、岸さんとともに岩下さんの大ファンでもあるので、本書を興味深く読みました。

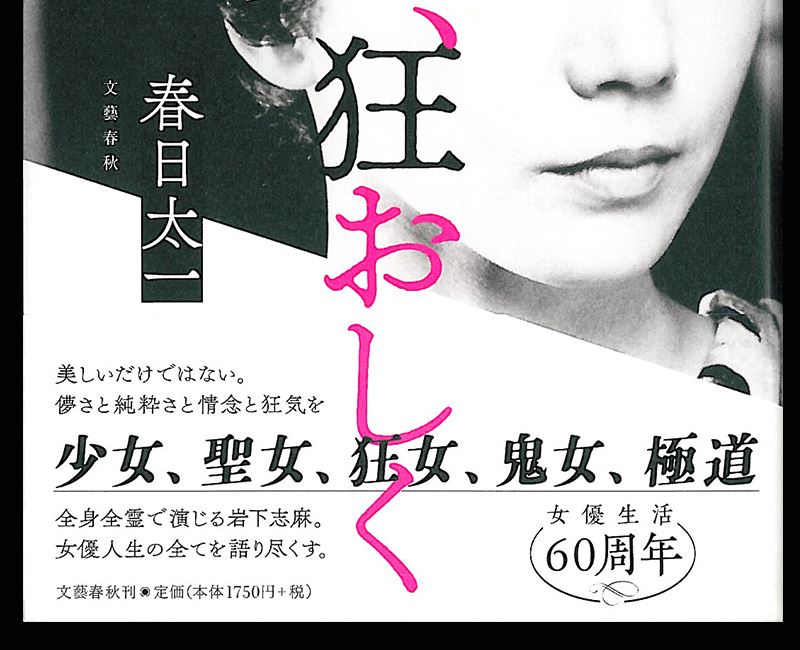

本書の帯

本書の帯

カバー表紙は岩下志麻さんの顔写真が使われ、帯には「少女、聖女、狂女、鬼女、極道」「美しいだけではない。儚さと純粋さと情念と狂気を全身全霊で演じる岩下志麻。女優人生の全てを語り尽くす」「女優生活60周年」と書かれています。

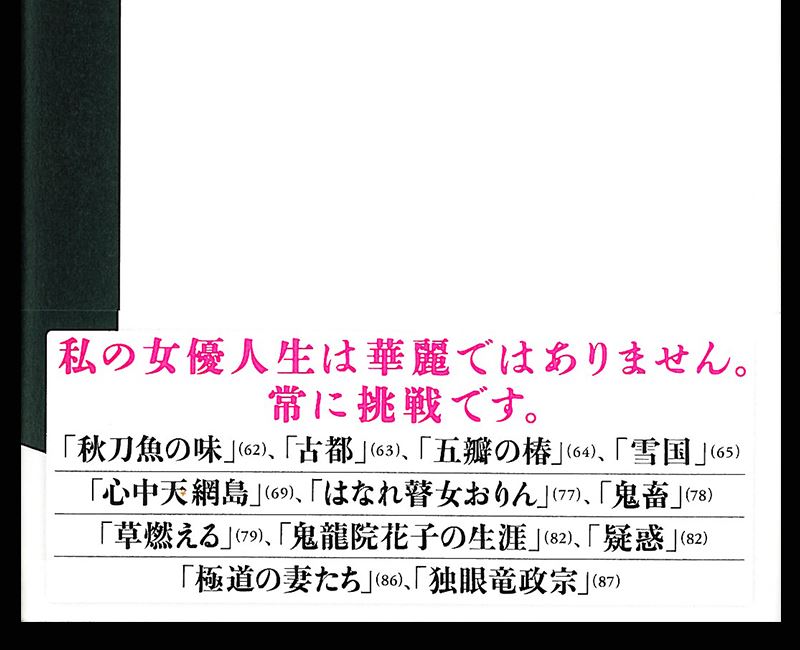

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「私の女優人生は華麗ではありません。常に挑戦です。」と書かれ、「秋刀魚の味」(62)、「古都」(63)、「五辨の椿」(64)、「雪国」(65)、「心中天網島」(69)、「はなれ瞽女おりん」(77)、「鬼畜」(78)、「草燃える」(79)、「鬼龍院花子の生涯」(82)、「疑惑」(82)、「極道の妻たち」(86)、「独眼竜政宗」(87)と、女優・岩下志麻の代表作が並びます。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 誕生

~女優デビューと木下恵介、小林正樹~

『バス通り裏』『笛吹川』『切腹』ほか

第2章 開眼

~小津安二郎と川端康成と文芸映画~

『秋刀魚の味』『古都』『雪国』ほか

第3章 邂逅

~篠田正浩との出会い~

『乾いた湖』『夕陽に赤い俺の顔』『暗殺』ほか

第4章 覚醒

~野村芳太郎と松本清張~

『五辨の椿』『鬼畜』『疑惑』ほか

第5章 独立

~表現社の設立~

『心中天網島』『無頼漢』『沈黙』ほか

第6章 円熟

~女優、妻そして母~

『はなれ瞽女おりん』『悪霊島』『鑓の権左』ほか

第7章 凄味

~五社英雄との30年~

『獣の剣』『鬼龍院花子の生涯』『極道の妻たち』ほか

第8章 大河

~母と子の相克~

『草燃える』『独眼竜政宗』『葵 徳川三代』

第9章 多彩

~岡本喜八、今井正、増村保造~

『赤毛』『婉という女』『この子の七つのお祝いに』『魔の刻』ほか

第10章 狂気

~岩下志麻の演技論~

「おわりに」

本書には、岩下志麻さんの女優人生があますところなく語られていますが、「おわりに」に書かれた岩下さん自身の言葉がその見事な要約となっています。

「女優として欲のなかった私ですが、松竹という映画会社に入社し、当時松竹にいらした小津安二郎監督、木下惠介監督をはじめ大勢の巨匠の作品に出演させていただいてその度に鍛えられ一歩一歩前進しながら育てていただきました。また、篠田正浩という気鋭の監督との出会い、そして一緒に独立プロ『表現社』を設立し、松竹の枠の中ではできなかった沢山の作品の中でいろいろな役柄を体験できる機会を得ることができました。特に『心中天網島』や『はなれ瞽女おりん』では沢山の主演女優賞を頂くことができ、これも大きな励みとなりました。40代後半からは、東映というそれ迄とは全く異質な映画会社の映画に出演できるようになり、しかも『極道の妻たち』というシリーズを持つ事ができました。振り返りますと、大変、運の良い恵まれた女優生活だったと思います」

「はじめに」で、岩下志麻という女優について、著者は「何より感じたのは、その役柄の広さだ。岩下さんのイメージというと、80年代以降に映画を観始めた世代は『極妻』の凄味と貫禄、それ以前の世代だと松竹時代の楚々とした感じをそれぞれ思い浮かべる人が多いのではなかろうか。その両極端なイメージだけでも凄いことではあるのだが――実際には、60年の役者生活において演じてきた役柄はさらに多岐にわたり、同時に岩下さんご本人もイメージが固定されることを嫌って、いつも新しい刺激を求めてきたのだ。その千変万化の多彩な役柄は、本書を読まれた読書の多くも改めて驚かれるのではなかろうか」と述べています。わたしも、まったく同感です。

一条真也の新ハートフル・ブログ「松本清張の原作映画」で紹介したように、わたしは昨年2月10日にDVD-BOX「松本清張セレクション」全3集、全15本を観終わったのですが、名作揃いの清張原作映画の中でも特に「影の車」(1970年)、「内海の輪」(1971年)、「鬼畜」(1978年)、「疑惑」(1982年)といった岩下志麻さんの主演映画に魅了されました。その後、「極道の妻たち」を除くさまざまな岩下さんの主演映画を観ましたが、若い頃の可憐さから大ベテランになってからの凄味まで、あまりにも多彩な役柄に感嘆しました。NHK大河ドラマ「草燃える」や映画「鑓の権左」「聖女伝説」で岩下さんと共演した郷ひろみのヒット曲「How many いい顔」には「処女と少女と娼婦に淑女♪」という阿木耀子作詞の歌詞がありますが、まさに岩下志麻さんのことだと思います。

岩下さんの映画人生は、松竹でスタートしました。60年代前半は巨匠・小津安二郎監督の「秋刀魚の味」に主演し、「古都」「雪国」など川端康成原作の作品では可憐な演技を見せて松竹の清純派看板女優として活躍しました。松竹といえば、一条真也の新ハートフル・ブログ「キネマの神様」で紹介した山田洋次監督の映画は松竹映画100周年を記念して製作されました。この映画の中に、北川景子が演じる園子という松竹の看板女優が登場します。明らかに小津安二郎をモデルにした小田監督の映画に出演していることから、園子のモデルは原節子だとばかり思いこんでいたのですが、本書を読んで、じつは園子のモデルは岩下志麻ではないかと思いました。というのも、園子は視力が悪いこと、酒豪で日本酒を好むことなどが「キネマの神様」のシーンからわかりますが、岩下さんは本人いわく「ド近眼」であり、後に夫となる篠田正浩監督との初デートでは2人で日本酒の1升瓶を2本も明けたほどの酒豪であるというエピソードが本書に書かれているからです。新型コロナウイルスが猛威を奮っている現在の時点で78歳の主人公ゴウ(沢田研二)が50年前(菅田将暉)に親しくしていた花形女優という設定の点でも、岩下さんなら当てはまります。そうなると、北川景子が若き日の岩下志麻に見えてきました。

第1章「誕生」では、著者が「松竹大船撮影所で作られる文芸映画やメロドラマといった現代劇では、原節子、田中絹代、高峰秀子、岸惠子、岡田茉莉子、有馬稲子、嵯峨三智子、高千穂ひづる、久我美子ら、錚々たる女優たちが主演を張っていた。岩下はデビューして早々に、その陣容の中に組み込まれて次々と映画出演を重ねていく」と紹介してから、岩下さんに「当時の大船撮影所の雰囲気はいかがでしたか?」と質問します。岩下さんは、「『女優王国』と言われただけあって、女優さんたちが凄かったです。嵯峨三智子さん、高千穂ひづるさん、岡田茉莉子さん、有馬稲子さん。そういった方々がしょっちゅう、衣裳をとっかえひっかえしながら廊下を歩いていらして。私は近眼なので挨拶し損なっちゃいけないと思って、いつも目を凝らして廊下を歩いていた記憶があります」と答えています。

1941年生まれの岩下さんは1960年、19歳のときに松竹に入社。その年には早くも日本映画界を代表する巨匠・小津安二郎監督の「秋日和」に端役で出演します。そして62年には小津監督の遺作となった「秋刀魚の味」のヒロイン役に抜擢されました。「出演される経緯は、どのような感じだったんですか?」という著者の質問に対して、岩下さんは「会社から突然お話がありました。大巨匠の小津先生の作品に主演というのは大変なことなので、『私で大丈夫かしら』と思いました。原節子さん主演でずっとやってこられたのが、今度は新人同然の私ですからね。たじろぎました」と答えています。

「監督からは事前に役作りとかに関して何かお話はありましたか」という著者の質問には、岩下さんは「あんまりそういう細かいことはなかったですね。ただ、小津先生は衣装合わせがもの凄く細やかで、生地から選ばれるんです。銀座に森英恵先生のお店があって、そこで生地を先生ご自身が選ばれていました。『これでブラウス、あれでスカート』という感じで、そのあと森先生がデザインを描いて、監督にオッケーをいただき、監督が決められた生地でそれを作るのですが、仮縫いもありました。着物もそうです。鎌倉に小津先生が懇意にしていらした浦野さんという呉服屋さんがありまして、そこで反物から選んでいきました。反物を合わせて『あ、それやめて、ちょっとこっち合わせてみて』みたいに、いろんな反物を合わせて一点を決められて、帯も同じです」

また、小津映画について、岩下さんは「小津先生の映画って1枚の絵なんです。必ず画面のどこかに赤が入っています。ゴルフバッグだったりネオンだったり街頭のポスターだったり。私も赤のスカートを穿きました。私は24歳の役だったんですけど、『先生、24歳になって、赤いスカートなんか穿きますか?』と先生にうかがったんです。そうしたら、『いや、赤なんていくつになったって着るんだよ。還暦になったって着るんだよ』って。たしかに、そうなんですよね。私、今は還暦過ぎていますが、たしかに赤を着ていますからね」と語っています。著者が「配色もかなり細かく考えていたんですね」と言うと、岩下さんは「それだけではなく、セットにかかっている絵もすべて本物です。何百万円もするような。盗まれたら大変なので、小道具さんがカギを持って保管していました。料亭の場面の食器も、先生が懇意にしていた赤坂の料亭から取り寄せていました。借り物なので割ったら大変だから、撮影が終わるまで小道具さんが『触らないで、触らないで』ってみんなに言って、もう大事に大事に金庫に入れていました」と語ります。小津組の凄味が伝わるエピソードですね。

その後、岩下さんは「古都」や「雪国」などの川端康成の小説を原作とする映画のヒロインを演じます。当時すでに文豪として知られた川端の印象について、岩下さんは「先生、初対面の時はじっと私の目を見て。あの大きな目で私の顔を見たままで、何か話しても何もお返事ないんです。穴の開くほど近くで見るだけでした。最初は怖かったです」と回想しています。一条真也の読書館『岸惠子自伝』にもまったく同じようなエピソードが紹介されていましたが、女性をじっと見つめるのは川端康成の性癖だったようです。あるとき、石原慎太郎氏が母上と一緒に列車に乗ったとき、川端康成と向い合せに座ったそうですが、文豪は石原氏の母上からまったく視線を外さなくて気味が悪かったとか。

霊感も強いという岩下さんは完全に憑依型の女優であり、その役になり切ることで知られています。「よく錯覚するんですよ。自分が強い役をやると、強い人間になったような気持ちになるし」と言う岩下さんに対して「それですと、狂気の役をやっている時というのは、役から抜けるのは大変ですよね」と著者が問うと、岩下さんは「そうですね。抜けるのはやっぱり日にちが要りますね。入り込み過ぎた映画はなかなか抜けないですね。1カ月以上かかる時もあります」と答えます。「そういう時は日常生活もなかなか大変ですよね」という著者の言葉には、「旦那さんが映画監督だから納得してくれていますけど、これが一般の方だったら『なんだおまえ』っていうことになって、とっくにもう追い出されていますね」と語っています。

第3章「邂逅」では、その旦那さんである篠田正浩監督との出会いと結婚について語られます。松竹の若手看板女優として順風満帆の人生を送っていた岩下さんは、67年、篠田正浩監督と結婚します。しかし、当時は女優と監督の結婚と言うのはタブーであり、会社からは猛反対されます。みんなが「1人の男の所有物になったら女優は終わりですよ。ファンは誰も居なくなりますから。それでもあなたは結婚するんですか?」というふうに周囲の人の99パーセントから反対された結果、岩下さんは意地になって逆に「結婚してみよう」「結婚してダメならもともとそこまでの女優よ」と思ったそうです。

(本書より)

(本書より)

篠田監督は「結婚が肥やしになって、さらに大きな女優に君はなっていくべきだ」「女は一番きれいな時に結婚するのがいいんだよ」「花嫁姿が似合う時に結婚しなきゃ駄目だよ」と言ったそうです。岩下さんは、「それでも、1年は同棲しました。同棲している間に篠田の本質みたいなものもよく分かってきたし、この人となら暮らしてもいけるなと思って結婚に踏み切ったわけです」と語っています。

(本書より)

(本書より)

第4章「覚醒」では、野村芳太郎監督の時代劇映画「五辨の椿」(1964年)への主演が取り上げられます。非業の死を遂げた父親の復讐のために、父を捨てて浮気を続けてきた実母やその愛人の男たちを次々に殺害していく娘の役を演じてブルーリボン賞の主演女優賞を受賞、岩下さんは女優としての評価を一気に高めることになりました。左幸子、西村晃、伊藤雄之助、小沢昭一、岡田英次など共演者も名優揃いで、岩下さんは「錚々たる超芸達者の方たちばかりですから、その方たちに引っ張ってもらって演じさせてもらえました。みなさんのおかげでブルーリボン主演女優賞をもらえたと思います。そういった意味でも、私にとって大きな節目になった映画ですね」と語っています。なお、「五辨の椿」が終わったときに、岩下さんは初めて「この職業をやっていこう」と決意したそうです。

第4章「覚醒」には、わたしが魅了された一連の松本清張原作映画についても語られています。特に強烈な印象を残した野村芳太郎監督の「鬼畜」(1978年)について、岩下さんは「この時、私の子供が4つか5つくらいだったと思います。ですから、可愛い盛りの子供を殺すという役に躊躇しました。でも、野村監督が『今こういう激しい約をやっておくと節目になる』とおっしゃって。それで『相手役はどなたですか』とうかがったら緒形拳さんと交渉している、と。それで『緒方さんとなら演じたい』と思って、出演する覚悟を決めました」と語っています。しかし、その緒方は出演を渋り、「映画はあんまり興味ないんだ。申し訳ないけど舞台に賭けたいんだよね」と言っていたそうです。そこを岩下さんが粘り強く説得したのだとか。岩下さんは、「緒方さんにとっては『映画の入口』になったと思います。あれで主演男優賞を総なめにして、そこから映画にのめりこんでいきましたから」と語っています。この後は主な日本映画はすべて緒形拳主演という時代が続きましたが、岩下さんが火付け役だったのです。

野村監督は、岩下さんが初めて人を殺す役を演じた「五辨の椿」、初のラブシーンがあった「影の車」、そして猛烈な悪女を演じた「鬼畜」と、岩下さんの人生のポイントポイントで全く異なった役を与えました。1982年の「疑惑」では、保険金目的で夫を殺害した容疑をかけられマスコミや親族から「悪女」と呼ばれる女(桃井かおり)を弁護するエリート弁護士の役を与えました。どの役も、その人物になり切って演じる岩下さんですが、「そうした芝居の引き出しはどうやって作っていますか」という質問に対して、「引き出しっていっても自分ではよくわからないです。その役になっているうちに自然と出てくる感じですね。ただ原点にあるのは小津安二郎先生の『悲しいときに悲しい顔をするんじゃないよ。人間の喜怒哀楽はそんな単純じゃない』というお言葉ですね。その言葉を原点に、『こう来たらふつうはこうだけど、反対にこう受けたらどうなるか』ということを考えたりもします。『こんなことを言われたら普通なら怒る表情するけど、笑って観たらどうなるだろうか』とか」と語っています。

第5章「独立」では、篠田正浩監督が松竹を退社してからの第1回作品となった「処刑の島」(1966年)に出演しています。少年時代に離島で憲兵(三國廉太郎)から苛烈な暴力的教育を受けてきた男(新田昌)が、戦後になって成長して復讐するという物語です。岩下さんは元軍人の娘でありながら主人公と恋に落ちる女性役で出演。この映画は大映配給で、松竹に所属していた岩下さんは「五社協定」を破るという珍しいケースとなりました。低予算ゆえに撮影そのものも過酷だったようですが、この作品に参加した理由について、岩下さんは「他社の作品に出演するのも私にとって1つの歓びでしたから。常に挑戦し続けることが好きなんですよ。例えば後になって東映で『極道の妻たち』(86年)に挑戦した時もそうでしたが、これまでと違ったものに導かれていく時、それに挑むのが好きなのね。『処刑の島』は、そんな他社作品の第一作でした」と語っています。たしかに、岩下さんの女優人生には、チャレンジ精神の存在を強く感じます。

第6章「円熟」では、1975年の篠田監督の「桜の森の満開の下」が取り上げられます。平安時代、狂気に憑かれた魔性の美女に惚れたために、命じられるままに街に出ては人間の生首を狩ることになる山賊を描いた、坂口安吾原作の物語です。岩下さんは魔性の美女を、山賊を若山富三郎が演じました。「段々と狂っていくのではなく、最初から最後までずっと狂気の役ですが、その狂気にはどのように入っていきましたか」という著者の質問に対して、岩下さんは「生首遊びのところは、前進座の座長の河原崎長十郎さんがご健在でいらしたので、長十郎さんに『歌舞伎的にやるとここはどういう感じになりますか』ということをお尋ねして、セリフをテープにとらせて頂いたんです。それを何度も聞いて自分の中で消化していって、あのセリフを言えるように狂気を作りました」と答えます。それを聞いた著者が「ああいう理屈を超越した狂気は、確かに歌舞伎で描かれてきた世界ではありますからね」と言えば、「とにかく気位が高いし、わがままだし、命令調だし。しかも、きらびやかなことが好きという女で。逆に、若山さんの演じる男は物凄く律儀でひたむきで、かわいそうになるぐらい純真じゃないですか。あそこに男と女の本質を見たような気がしました」と語っています。

1977年、篠田監督と岩下さんの夫婦コンビは、日本映画史に残る名作「はなれ瞽女おりん」を世に送り出します。水上勉の原作で、昭和初期、盲目の三味線弾き「瞽女(ごぜ)」の「おりん」が男と関係を持ったために組織を追放されて「はなれ瞽女」となり1人旅を続けるうちに脱走兵と知り合い、2人で旅をするという物語です。岩下さんがおりんを、脱走兵を原田芳雄が演じました。当時は瞽女の女性がまだ3人ほどいたということで、役作りとして岩下さんは彼女たちに会うために新潟まで行き、草履の履き方とか傘のかぶり方、門付けするときの三味線の持ち方とか全て習ったそうです。セリフと三味線と唄は、実際の瞽女が聴いて確認したとか。岩下さんは「あと、役作りでは盲学校へ行きました。幼い人からお年寄りまで目の見えない方が500人くらいいました。私は自分が暗闇恐怖症なものですから、目が見えないというのはもの凄く恐怖だったわけです。そこにいる皆様はずっとその状態なわけですよね。それでその方たちが目の前に座っただけで涙が止まらなくなってしまいました」と語っています。

第7章「凄味」では、岩下さんにかなり惚れ込み、篠田監督と結婚したときは「なんで俺じゃないんだ」と悔しがったという五社英雄監督との仕事が取り上げられます。「獣の刻」(1965年)、「雲霧仁左衛門」(1978年)、「鬼龍院花子の生涯」(1980年)、「北の蛍」(1984年)を経て、1986年の五社作品「極道の妻たち」に岩下さんは主演。組長の夫が刑務所にいる間、代わりに組をまとめる妻役を演じました。対立するやくざと恋に落ちる妹をかたせ梨乃が演じ、両者は終盤に壮絶なアクションシーンを見せています。真夏に家族で海水浴に行ったとき、隣のパラソルに本物の極道がいて凄い刺青だったそうで、それを見た岩下さんは「ああ、そうか、この世界をやるのか」と躊躇したといいます。それを五社監督の「岩下志麻は今まで粋と婀娜(あだ)っぽさが役柄の中になかった。この作品で僕がそれを絶対に作ってあげる」という口説き文句が岩下さんを揺さぶり、それで即座に出演を決断したそうです。

「五社監督は『粋と婀娜』という言葉を使っていましたが、衣装選びにもその辺は出ていましたか」という著者の質問に対して、岩下さんは「縦縞が多かったですよ。縦縞を着るとすぐ『オッケー』でした。やっぱり衣装も粋でないと、というのがあったのでしょう」と答えています。「岩下さんの中では『粋と婀娜』というものはどう解釈されて演じました?」という質問には、「そこには潔さと色気が必要だなと思いました。色気っていっても難しいんですけど。ただ、あの極妻は一本気で潔くて、それに優しさもある女性だと思います。そして夫一筋、夫に対して律儀な女です。自分の立場をきちんと守って、夫のために頑張る」と答えています。五社監督の心遣いはかなりのもので、いつものように「志麻ちゃん」ではなく「姐さん」と呼び、撮影所に行くと俳優会館の入口に子分役の俳優たちがずらっと並んで「姐さん、おはようございます」と迎えたそうです。岩下さんは「それで私も『姐さん』の気分になることができました」と語っています。

東映京都の日下部五朗プロデューサーはその後、「極妻」をシリーズ化していきました。2作目で十朱幸代、3作目で三田佳子が主演した後、1990年の4作目「最後の戦い」で再び岩下さんが主演することになります。さらに翌年には岩下さん主演で5作目「新・極道の妻たち」が作られ、いずれも大ヒットします。最終作となる第10作「決着」(1998年)まで、年に約1本のペースで作られる東映の看板シリーズとなりました。なお、4作目以降は全て異なる設定ですが、主演は全て岩下さんです。岩下さんが主演にカムバックした「最後の戦い」のメガホンを取った山下耕作監督について、岩下さんは「『緋牡丹博徒』をやられた方ですから、ああいう世界をお撮りになるのはさすがにお上手でしたね。とても優しい監督さんで、最初の記者会見の時に、記者さんから『今回のテーマは何ですか?』って聞かれた時、監督は『テーマは岩下志麻です』とおっしゃいました」と語っています。それを聞いて感動した岩下さんは、「よほど私もきちんとしなくては」と思ったとか。それにしても、篠田監督と言い、五社監督といい、山下監督といい、粋なことを言うものですね。

第8章の「大河」では、岩下さんが出演したNHK大河ドラマ「草燃える」(1979年)、「独眼竜正宗」(1987年)、「葵 徳川三代」が取り上げられています。中でも、日本中の視聴者に大きなインパクトを残したのが最初のNHK大河出演となった「草燃える」です。源頼朝の妻・北条政子の生涯を描いた作品で、岩下さんは主役の政子役を演じました。頼朝は石坂浩二、長男の頼家は郷ひろみ、弟の北条義時は松平健がそれぞれ演じています。岩下さんの政子役は大迫力で、大変な反響がありました。岩下さんは「ファンレターもいっぱいいただきました。『あなたは北条政子の生まれ変わりではないか』というのも何通か来たんですよ。私もその頃は本当にそう思っちゃったりして、鎌倉やイズが恋しくなって、伊豆の温泉には何度か行きましたよ。修善寺の頼家のお墓にも行きましたし」と語っています。頼家の墓は三度ぐらい行ったそうで、行くたびに頼家に申し訳なかったという気持ちになったとか。

第9章「多彩」では、岩下さんのフィルモグラフィで大きな位置を占める松竹作品、表現社作品、東映京都作品の3つ以外の単発の付き合いでありながら、岩下さんの女優人生を語る上で決して外すことのできない映画が取り上げられます。その中でも異色なのが1985年のセントラル・アーツ製作、降旗康男監督「魔の刻」です。母子相姦が題材で、母親役の岩下さんと、その息子役の坂上忍が濃厚なラブシーンを展開しました。公開当時、わたしは「なぜ、天下の岩下志麻がこんなアンモラルな映画を!」と疑問を感じたものですが、相手役の坂上は17歳でしたが、撮影現場に付いてきた彼の母親は岩下さんと同い年だったそうです。岩下さんは、「とにかくあの時は凄くエキセントリックな役を凄くやりたかった。でも私が息子を産んでいたら多分やれなかった。娘だから大丈夫だったのかもしれません。ところが、その娘が息子を産んだんです。つまり孫が男の子なのですが、そうなってから考えると改めてあの企画はとんでもないと思いました」と語っています。

第10章「狂気」では、岩下さんの役者論や演技論が語られます。岩下さんは、「女優としての最大の楽しみは他の人間になれることだと思っています。錯覚の中で生きていられる。それがやれるということは、苦しさもありましたが、喜びや達成感が大きかった。それの繰り返しがあったからこそ、今まで来れたのかなという感じがします」と語っています。また、岩下さんは狂気に陥った人間を演じたことが多いですが、「おわりに」で「実は、私は精神科医になりたくて猛勉強した時期があり、体調を壊して精神科医は断念しましたが、人間の精神が壊れていく様には関心がありますので、狂気の役では興味深く役作りができました。女優は人物の心理を分析することから役作りに入ります。ですから、高校時代の夢であった精神科医と女優という職業もそんな所で繋がっているのかもしれません」と述べるのでした。

本書では、著者の春日太一氏が的確な質問を岩下さんに礼儀正しく投げかけていき、それに岩下さんが真摯に答えることで、岩下志麻の女優人生が俯瞰できるようになっています。通読して思ったことは、岩下さんの本質は巫女ではないかということ。岩下さんは「卑弥呼」(1974年)で白塗りメイクで邪馬台国の女王・卑弥呼を演じていますが、実際に卑弥呼と同じようなシャーマン体質であるような気がします。卑弥呼にしろ、額田王にしろ、北条政子にしろ、岩下さんは歴史上の人物を演じるたびに観客や視聴者に「その人の生まれ変わりではないか」と思わせてきました。また、岩下さんは霊感が非常に強く、松竹の若手女優時代にはよく幽霊を見たそうです。「お墓がない!」(1998年)でも、お墓のロケに行くと霊的なものをもらって体調を崩し、撮影中止になったこともあるそうです。今は亡き丹波哲郎さんとも親しかった岩下さんですが、霊媒体質というか巫女のような方なのだと思います。わたしは若い頃に丹波さんの薫陶も受けていますので、機会があれば、ぜひ岩下志麻さんにお会いして、そのへんのお話をさせていただきたいです。

最後に、現在の岩下さんは旦那さんである篠田監督の介護をされていて女優業はセーブされていますが、けっして引退はしていません。それどころか、最後に「サンセット大通り」のグロリア・スワンソンが演じたような老女優の役を演じたいと語られています。「サンセット大通り」は1950年のアメリカ映画で、ビリー・ワイルダー監督作品。ロサンゼルス郊外の豪邸を舞台に、ハリウッドの光と影、サイレント映画時代の栄光を忘れられない往年の大女優の妄執と、それがもたらした悲劇を描いたフィルム・ノワールです。じつは、わたしは往年の名女優ばかりが入居している老人ホームを舞台にした映画を作りたいと考えています。キャストには岩下志麻さん(80歳)をはじめ、有馬稲子(89歳)、香川京子(89歳)、岸惠子(88歳)、岡田茉莉子(88歳)、若尾文子(87歳)、司葉子(86歳)、佐久間良子(82歳)、浅丘ルリ子(81歳)、倍賞千恵子(80歳)、山本陽子(79歳)、十朱幸代(78歳)、松原智恵子(76歳)、吉永小百合(76歳)といった面々を考えています。この企画が実現すれば、日本版「サンセット大通り」が実現できるという、途方もない妄想を抱いています。念ずれば花開く?