- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2069 オカルト・陰謀 『熊楠と幽霊』 志村真幸著(集英社インターナショナル新書)

2021.09.21

9月21日は満月、それも十五夜、中秋の名月です。満月の夜は、幽霊を見やすいといいます。『熊楠と幽霊』志村真幸著(集英社インターナショナル新書)を読みました。著者は、南方熊楠研究会運営委員、慶應義塾大学非常勤講師。1977年、神奈川県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。専攻は、比較文化史。2020年、『南方熊楠のロンドン』(慶應義塾大学出版会)でサントリー学芸賞受賞(社会・風俗部門)。著書に『日本犬の誕生』(勉誠出版)、共著に『熊楠と猫』(共和国)、共訳に『南方熊楠英文論考[ノーツ アンド クエリーズ]誌篇』(集英社)など。

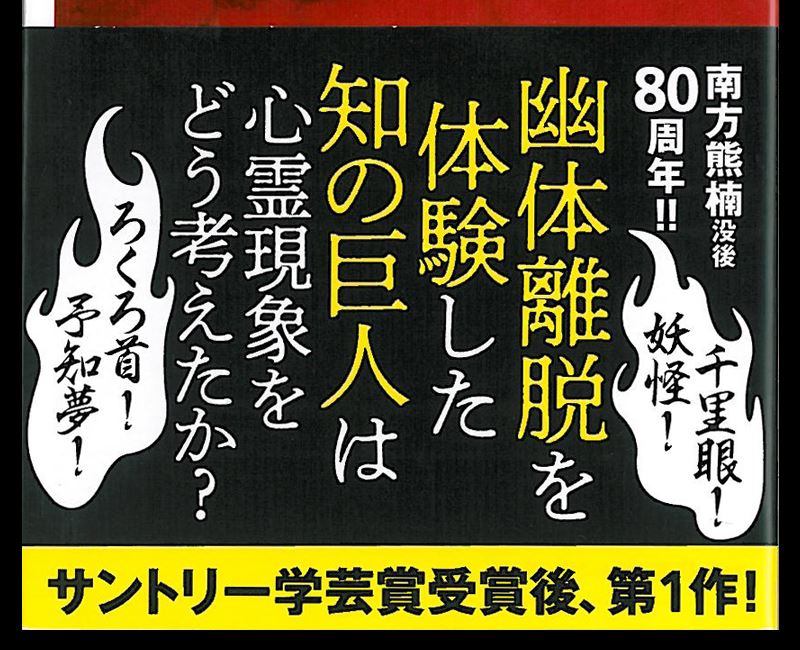

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「南方熊楠没後80周年!!」「千里眼!妖怪!」「ろくろ首!予知夢!」「幽体離脱を体験した知の巨人は心霊現象をどう考えたか?」「サントリー学芸賞受賞後、第1作!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「19世紀後半から、世界各地で民族誌的調査が行なわれ、民話や説話が収集され(中略)民族学や民俗学が学問として整備されていきます。熊楠は、当時最新のその方法論に飛びついたのでした。そして古今東西の文献を渉猟することで、自身の体験を解き明かす手掛かりを探そうとしました。(本文より)」と書かれています。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「博物学、民俗学の分野で多大な功績を残した知の巨人・楠方熊楠は、心霊現象の体験者だった。熊野の山中での幽体離脱や、夢で父親に珍種のキノコが生えている場所を教わるなど、奇妙な体験をくりかえしては日記に綴った。彼の論考や雑誌記事には、世界各地の妖怪の比較、幽霊について、魂の入れ替わりなどの文章が多数ある。それらの資料から、熊楠ほどの知性が幽霊や妖怪をどう捉えていたのかを探る、渾身の意欲作」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 幽体離脱体験

第二章 夢のお告げ

第三章 神通力、予知、テレパシー

第四章 アメリカ・イギリスの神秘主義と幽霊

第五章 イギリス心霊現象研究協会と帰国後の神秘体験

第六章 熊楠の夢

第七章 親不孝な熊楠

第八章 スペイン風邪、死と病の記

第九章 足跡を残す幽霊と妖怪

第一〇章 水木しげる『猫楠』と、熊楠の猫

「おわりに」

「あとがき」

「参考文献」

「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「今年(2021年)で没後80周年を迎える南方熊楠(1867~1941年)は、生物学や民俗学の分野で活躍し、近年では神社林保護運動にとりくんだことで、『エコロジーの先駆者』としても知られるようになった人物です。ところがいっぽうでは、幽体離脱体験をくりかえしたり、『夢のお告げ』で新種を発見したりといった神秘的なエピソードがあることをご存じでしょうか。水木しげるにも、熊楠を主人公とした『猫楠』という漫画があり、そのなかでは熊楠が幽霊たちと宴会をしたり、夜中に魂が身体を抜け出して遊びに出たりします」

しかし、若いころの熊楠は、むしろオカルト的なものに否定的な態度をとっていたとして、著者は「ロンドン遊学時代には『オッカルチズムごとき腐ったもの』と罵倒していますし、降霊術や行者の秘術といったものも信じていませんでした。ところが、帰国後に採集・研究活動にうちこむなかで神秘体験をくりかえした熊楠は、態度を一変させます。ブラヴァツキー夫人の『ベールをとったイシス』や、イギリスの心霊研究者であるフレデリック・マイヤーズの『人間の人格とその死後存続』を熟読し、以後は『魂の入れ替わり』や『幽霊の足跡』についての論考を量産していくのです」と述べています。

熊楠は江戸末に生まれ、第2次大戦中まで生きましたが、著者は「大きく社会や環境が変化し、科学や合理主義が急激に発達した時代です。そんななかで熊楠は、父親と息子の関係に悩み、自身の精神状態に不安を抱え、スペイン風邪の流行といった破滅的な状況にも遭遇しました。熊楠というと、オランダ人東洋学者に論争を挑んで打ち負かしたり、神社合祀反対運動で国の政策に敢然と立ち向かったり、はたまた酒に酔って暴れたりと、豪放磊落な人物と思われがちです。しかし、熊楠は自身の生き方に悩み、みずからの存在価値を問いつづけた人間でもありました。現在のわたしたちとも共通するアイデンティティの不安を感じていたのです」と述べます。

そして、熊楠の日記が謎めいた夢の記録であふれていることを指摘し、著者は「死や病気についての記録もおびただしく、強い関心をもって書き留めていたことがわかります。論考では、幽体離脱体験のほか、寝ているあいだに魂が入れ替わったという説話が世界じゅうにあることが示されます。柳田国男への書簡では、河童の正体が考察されました。いずれも、熊楠だけが思考し、語りえたものです」と述べるのでした。

第一章「幽体離脱体験」の「那智での幽体離脱体験」では、「14年近い海外遊学を終えて帰国した熊楠は、1901年11月から和歌山県南部の那智にこもり、地衣類や菌類の採集、論考執筆に明け暮れていました。そんななか、1904年に幽体離脱体験をするのです」と書かれています。また、「熊楠は何を見たのか?」では、自身が体験した幽体離脱について知るために、イギリスの心霊学者であるフレデリック・マイヤーズの『人間の人格とその死後存続』やイギリスの民俗学者であるジェームズ・フレイザーの『金枝篇』などを読んだことを紹介し、「心霊学と民俗学は現在では遠く離れた学問分野ですが、当時はこうしたものが地続きであり、熊楠もそれらを総合して思考を試みていたといえます。これらの研究書を通して、熊楠は自分の体験を解釈し、一般化しようとしていたのでした」と述べています。

「魂と身体が紐でつながった状態」では、熊楠と文通を通して議論の相手となった真言僧・土宜法龍(1854~1923年)に宛てた書簡(1904年6月21日)に、臨死体験に関する以下の一文が紹介されます。

「ひとが死んだあとも存続するものがあります。わたしも柔術などで気絶し、しばらくして活を入れられて蘇ったことがあります。[いろいろなひとに]そのときの状況を聞いてくらべると、たいてい自分のと同じなのです。川原のようなところを歩いており、悠々自適、何の気がかりなく小唄でも出そうになります。はるかうしろから、誰かに呼ばれていると思ってようやく気づくものなのです。もっとも川原を歩いたことがないひとは、そんなふうに思わないかしれません。しかし、だいたいは同じだろうと思います。また魂遊というものがあります。わたしも今春、自身でこれを体験しました。糸で自分の頭をつなぎ、俗にいうろくろくびのように、部屋の外に遊び、そのありさまを見るものでした。このこともまた寒さの厳しい山中などで、「ひとびとに]こうした話を聞き合わせると、誰もが同じでした。(『和歌山市立博物館研究紀要』25号、2010年)」

熊楠の関心は魂と身体の関係性にあったと指摘する著者は、「現在の科学では魂の存在を想定していません。心や精神といった目に見えないものがあるのはまちがいありませんが、身体から独立したものではなく、脳の働きによるものと考えられています。身体を離れた状態で精神は存在できず、熊楠の体験のように、魂が身体を抜け出して遊びに行くということは、ありえないのです。とはいえ、多くの宗教では魂の存在を認めており、わたしたち現代の日本人も、魂のようなものがあることをなんとなく信じています。もちろん正面きって『存在する』と言うひとは多くはないでしょうが、水子供養をしたり、お盆に先祖供養を欠かさなかったりというのは、広く見られることなのです。あるかないかわからない、魂というものの正体に迫る。熊楠が関心をもち、切りこもうとしたのは、そうしたテーマだったのでした」と述べています。

「身体から抜け出る霊魂」では、魂についてのアプローチにはさまざまな方法がありえるとして、著者は「科学者たちは、機械を使った記録・測定を試みました。写真に撮ろうとしたり、死の前後で体重を量って魂の重さを計測しようとしたり。あるいは、降霊術に頼って死者たちから直接的な証言を引きだそうとしたひとたちもいました。そのなかで熊楠が特異だったのは、説話・民話・伝説・フォークロアのなかに類似の体験を探ろうとした点です」と述べ、さらには「熊楠の方法論は、古今東西から類例を集めることにありました。睡眠中に魂が抜け出る説話も、ひとつしかなければ信頼度が低いでしょうが、あちこちの国・地域・時代によく似た話があるならば、もしかしたら何らかの真実につながるかもしれません」と述べています。

もちろん、熊楠は伝播説をよく知っていました。伝播説とは、当時の民俗学やフォークロア研究で流行していた学説です。どこか1ヶ所で発生したものが長い時間をかけてあちこちに広まったとするものですが、著者は「とくに説話の場合に顕著に確認でき、たとえばヨーロッパの『シンデレラ』によく似た『葉限』という話が中国にあります。継母にいじめられた娘が不思議な金の靴を落とし、それを手に入れた王様が、ぴったり合う足の持ち主を探すという筋立てのものです。熊楠がイギリスの総合人文科学誌である『N&Q』に報告した論考は、かなりの割合がこうした類例を紹介する内容となっています。しかし、伝播説だけでは説明しきれない事例が多いのも事実であり、その狭間で熊楠は研究をつづけたのでした」と述べるのでした。

「魂の入れ替わりと『和漢三才図会』」では、熊楠は『和漢三才図会』を愛用し、その論考にしばしば引用していることを紹介し、著者は「幼いころ、近所の家で『和漢三才図会」を暗記したあと、帰宅してそらで書き出してみせたという逸話も有名でしょう。『和漢三才図会』は全部で105巻81冊にもなり、この逸話は熊楠の驚異的な記憶力を示すものとされてきましたが、近年の研究では、まったくの法螺ではないにせよ、かなり誇張がふくまれていることが判明しています。熊楠が初めて『和漢三才図会』を目にしたのは近所の佐竹という産科医の家で、このときは目次の一部を写すに留まりました』と述べています。

続けて著者は、熊楠と『和漢三才図会』について、「10歳ごろ、近所の本屋で7円で売りに出たことを知って母親にねだったものの、父親に強く叱られたといいます(「南方熊楠辞」)。やがて小学校の友人である津村多賀三郎の家にあるものを借り出し、13歳の正月から15歳の夏までかけて通読し、一部を書写しました。現在は顕彰館と記念館にこのときのものと考えられる写本が残っており、それを見ると、原本のおよそ3分の1ほどが写されています。やがて中近堂から1884~88年に活字本が出ると、熊楠は予約購入しました。一部は渡米後の出版となったため、弟の常楠に送ってもらい、在外中はずっと手元に置いて参照していたようです」と述べます。

『人類学雑誌』に多くの寄稿をした熊楠ですが、興味深いのは、『和漢三才図会』を参照しながら古今東西から魂にまつわる類話を見出し、並べ立てていったことです。中国の葬式に「復」の式というものがあります。復とは、魂を取り戻すことを意味します。死人の衣を替えるのにさきだち、浄めた衣を持って屋根に上がり、北に向かって「還りたまえ」と3度呼びかけ、それから魂を包むための衣を持って下り、絹紐でくくって魂が去るのを防ぎ、生前と同じように飲食を供し、何日か経ってから遺体を葬る。この儀式なども、熊楠は紹介しています。さまざまな死者儀礼を紹介し、儀式の百科全書的な側面を持つ拙著『儀式論』(弘文堂)など、熊楠が生きていたら意外と気に入ってくれたかもしれません。

第二章「夢のお告げ」の「ピトフォラ・オエドゴニアの発見」では、アオミソウ科という淡水に分布する緑藻の一種であるピトフォラを熊楠が「夢のお告げ」で発見したことが紹介され、それが記された書簡には有名な南方マンダラが図示されていることも紹介されます。著者は、「熊楠の世界認識を立体的な図にしたもので、真言密教と西洋の認識論が混じりあったものと考えられていますが、いまだ充分には解き明かされていません」と述べます。

「『夢のお告げ』で植物のありかを知る」では、熊楠がピトフォラを探していたところ、夢に父親があらわれ、その教えにしたがって行動したら、見事に発見できたとして、著者は「土宜法龍宛の書簡では、夢で見たとのみ述べられていたのが、こちらでは父に教えられたことになっています。ちなみに、わたしの夢にもたまに亡父が出てきますが、役に立つ情報を伝えられたことは1度もありません。熊楠の亡父のお告げは、ピトフォラの1回かぎりではありませんでした。那智に移ってからも、珍しい植物のありかを教えてくれています。ナギランの発見がそれで、これも『千里眼』で語られているものです」と述べるのでした。

第四章「アメリカ・イギリスの神秘主義と幽霊」の「ブラヴァツキー夫人を読む」では、熊楠に神秘的なもの、心霊学的なものへの関心があらわれたのは、アメリカ時代のことだとして、著者は「1888年6月20日に、ニューヨークの古書店からブラヴァツキー夫人(1831~1891年)の『ベールをとったイシス』(1877年)をとりよせたのです。2冊組で代金は7ドル半でした。このころ、ほかにもホレス・ウェルビーの『生命、死、未来の謎』(1861年)、イギリスのフリーメーソン系のオカルティストであったジョン・ヤーカーの『古代の科学と宗教の謎――グノーシスと中世の秘教』などを入手しています(すべて顕彰館に現存)。いずれも心霊主義、神秘主義、スピリチュアリズムに分類される書籍です。スピリチュアリズムとはスピリット、すなわち霊的なものの存在を信じる思想で、とくに19世紀後半以降に、霊的なのとの交信によって神秘的な体験を得ようとする動きが広がりました。その代表がブラヴァツキー夫人と、彼女を中心に結成された神智学協会だったのです。これらと熊楠との関係については、桐生大学短期大学部の橋爪博幸が研究しています」と述べています。

著者は、「ブラヴァツキー夫人はもっとも成功した霊媒で、アメリカとイギリスをまたにかけて活躍し、主著である『ベールをとったイシス』では、ブッダ、プラトン、モーゼ、イエス、ヘルメス主義、グノーシス、カバラなどをとりいれつつ、古代の叡智や神聖な真理への信奉を説きました。この本がベストセラーとなったことは、当時の心霊ばやりを証明しているでしょう」と述べます。アメリカ時代の熊楠は、『ベールをとったイシス』を購入してはみたものの、あまり関心がもてなかったようで、やがて和歌山の実家へ送ってしまったことが紹介されています。

「イギリス時代の熊楠とオカルチズム」では、アメリカで始まった心霊主義は、イギリスでも大流行となり、さらに大陸のヨーロッパ諸国へも波及したことが紹介されます。著者は、「1860~70年代に最高潮に達しますが、熊楠のいたころもまだまださかんで、『降霊会の開かれない晩はない』といわれるほどでした。これほどまでに人気となったのは、ひとつにはキリスト教離れが急速に進んだためです」と述べます。

また、あくまで著者の私見だと断りながら、「19世紀の心霊主義の本質は社交にあったと思います。このころのイギリスでは、社会の新たな担い手であるミドルクラスが勃興し、上流階級を包含した巨大な社交文化が形成されていました。夜ごとパーティが開かれ、ひとびとが社交に精を出していたのです。そのなかで、降霊会は格好の娯楽として受け入れられたのでした。降霊会のひとつの定型は、真っ暗にした部屋のなかで、集まったひとたちに手をつながせ、霊媒が霊を呼び出すというものです。手をつながせるのは、不正がないことの証明であるとともに、貴重な男女の交流の機会ともなっていました」と述べます。これには目から鱗が落ちました。確かに、そうだと思います。

続けて、著者は「神智学協会をはじめ、多数の協会や団体がつくられたのも心霊主義・神秘主義の特徴で、そこには多くの著名人や貴族が顔を揃えていました。さらに、神秘主義やスピリチュアリズムには、医療や心理学へとつながる側面もありました。心霊主義団体の多くは『病気を治す』ことをうたい文句にしましたし、『精神的に敏感すぎる』ひとたちが霊媒になるケースも多かったのです。霊の正体を、霊媒本人の無意識だと解釈する医師もおり、同時代のフロイトらの思想と共鳴しつつ、やがてユングの精神分析(深層心理学)へ発展していった側面もあります。ただ、降霊会や霊媒のほとんどはトリックだったとされます。奇術が発達したのもこの時代で、舞台や社交会での出しものとなっていました」と述べています。

「幽霊の町、ロンドンと怪奇小説の黄金時代」では、ロンドン時代の熊楠は心霊主義や神秘主義には心ひかれたものの、生来の人見知りもあって、降霊会などには出入りしなかったことが紹介されます。とはいえ、熊楠が後年にあれほど心霊現象に入れあげたのは、この時代にロンドンで暮らしたからにほかならないとして、著者は「19世紀末から20世紀初頭にかけては、イギリス怪奇小説/恐怖小説の黄金時代として知られ、M・R・ジェイムズやアルジャナン・ブラックウッド、J・S・レ・ファニュなどがさかんに小説を発表していました。もちろんここまで述べてきた心霊学や降霊会の流行と結びついて人気となったもので、霊媒や日本のこっくりさんのもとになったとされるテーブル・ターニングなどは、怪奇小説においても欠かせない要素です。ただし、熊楠は同時代の小説/フィクションにはほとんど関心を示さない人間でした。顕彰館に残された膨大な蔵書にも、みずから購入した近現代の小説は数えるほどで、夏目漱石『吾輩は猫である』があるくらいです」と述べています。

恐怖小説の流行と表裏をなしていたのが、探偵小説の人気と、スコットランド・ヤードを始めとする犯罪捜査制度の整備でした。熊楠がロンドンに滞在していた1890年代は、探偵小説の勃興期で、たとえばシャーロック・ホームズは1887年の『緋色の研究』でデビューし、1890年代に『ストランド・マガジン』で連載されて大人気を博したことが紹介されます。著者は、「ホームズと熊楠は『同時代人』だったのです。熊楠はリージェンツ・パークや同園内の動物園の行き帰りに、しばしばベイカー街に立ち寄っており、もしかしたら、221Bの窓からホームズに『怪しい東洋人が歩いている』と注視されていたかもしれません。グラナダTVが制作し、日本でも放映された有名なドラマ・シリーズがありますが、あそこに出てくるガス灯や馬車といったイメージが、まさに熊楠の生きていたロンドンの景色だったのです」と述べています。

レディ・グレゴリー『アイルランド西部の幻想と俗信』と、W・クルック『北インドの俗信とフォークロア』は、当時のイギリスでさかんに出ていた民俗学/フォークロア研究の出版物で、熊楠の書架には、こうした書物がぎっしりと並んでいたことを紹介し、著書は「これらは風習や習慣に並んで民話を収録しており、そのなかには怪談・奇譚の類いも相当数ふくまれていました。日本でも大正から昭和にかけて、各地の民話・伝説集が次々と出ましたが、それに相当するものです。本書を読んでいる方なら、柳田国男の『遠野物語』に奇譚があふれていることはよくご存じでしょう。こうしたところから熊楠はネタを仕入れていたのです」と述べます。

民俗学の書物や民話集は、日本でもイギリスでも、専門の研究者だけが読んでいたわけではないと指摘し、著者は「むしろ、興味深い読みものとして楽しまれ、娯楽として消費されていたのです。そうでなければ、あれだけたくさんの本が出版され、売れたことが説明できません。現在の日本でも、フィクションとしての怪談・怪奇小説があるいっぽうで、実話・実体験として語られる恐怖譚があるのに似ています。怪奇小説の黄金時代のひとびとも、いつもW・W・ジェイコブズやレ・ファニュばかり読んでいたわけではなく、多様な語りを楽しんでいたというべきでしょう」と述べています。

「妖精と鬼」では、イギリスにおいて妖精などの存在が一般に広まり、全国で均一のイメージをもつようになるのは、19世紀後半のことであるとして、著者は「そこには各地で民話を収集、出版したフォークロア研究者や民俗学者の仕事がありました。またヴィクトリア時代の美麗で上品なイラストが添えられたことで、妖精のイメージが美化され、われわれがいま想像するような美しい姿に固定されたのも事実です」と述べています。

これは日本でも同じで、著者は「江戸期以前から妖怪の存在は知られていたものの、柳田国男らの調査によって河童のイメージが固定化、全国化され、それまで多様な呼び名があったのが、『河童』という言葉で統一されました。そしてさらに鳥山石燕の妖怪画を水木しげるが再イメージ化したことで、現在へとつながるのです。しかし、熊楠は差異を強調するよりも、共通点を見出すタイプの論者でした。河童もコボルトも、雪女もエルフも、熊楠には似たようなものに見えていたのかもしれません」と述べます。

「ピーター・ラビットとの縁」では、熊楠が訪れたブロンプトン墓地というスタンフォード・ブリッジの隣にある広大な墓地がピーター・ラビットのゆかりの地としても知られるとして、著者は「生みの親のビアトリクス・ポターが近所に住んでおり、しばしば構想を練りながら散策し、ピーター・ラビットの名前も、ここで見かけた墓碑からとられました。ただし、墓碑の綴りはRabbettだそうです。そのほか、ナトキン、マクレガー、ジェレミー・フィッシャーなども埋葬者の名前に由来します。ナトキンはリスのキャラクターで、そのせいか園内ではリスたちが我が物顔ではねまわっていました」と述べます。

著者は、以下のように述べています。

「ピーター・ラビットの原型となる物語が描かれたのは1893年とされ、シリーズの最初の1冊である『ピーター・ラビットのおはなし』は1902年の出版ですから、もしかしたら熊楠とポターはここですれちがっていたかもしれません。またポターは1866年生まれで熊楠とはほぼ同年代で、しかも、ポターも若いころはキノコの研究者をめざし、多くのキノコの絵を残しています。不思議な偶然の一致もあるものです」

第五章「イギリス心霊現象研究協会と帰国後の神秘体験」の「欧米における心霊主義の流行」では、降霊会が流行した原因として、著者は「科学技術の急速な発展への反発が指摘されがちなのですが、実は科学と神秘主義は対立するだけではありませんでした。むしろ、科学的な手法によって魂や死後の世界を解明できるのではないかとの期待も出てきており、降霊会は一般のひとびとの娯楽だけではなく、科学者たちによる研究対象ともなっていたのです」と述べています。

その結果、心霊現象研究協会(The Society for Psychical Reseach)が、1882年にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジの(フレデリック・マイヤーズを含む)心霊主義に関心のあった3人の学寮長によって設立されました。この組織は頭文字をとって SPRと略称されますが、著者は「熊楠が心霊現象に対してとった態度は、SPRに近いものでした。霊魂や予知、『夢のお告げ』などを頭から信じこんでいたわけではなく、『千里眼』では『みずから経験した神通力、千里眼などの諸例を、心にわだかまりなく落ち着いて考察すれば、けっして解説できないような不思議はひとつもない』と言い切っています。考察によってすべて解明できるというのです」と述べています。

「熊楠の『不思議』」では、著者は、熊楠の中では確かな一線が引かれていたようだと述べます。熊楠は科学的研究には有望な可能性を見出し、霊媒や心霊術師は詐欺と退けていたと指摘し、続けてイギリスの探検家ウォルター・ローリーの逸話を紹介する著者は、「あるとき喧嘩でひとが死んだのを目撃したが、翌日になってその場に居合わせたひとと話すと、おたがいに食い違うところが多かった。むしろ相手の言うことに根拠があり、自分が見たことに自信がもてなくなったというものです。そして『自身目前のことすら、このとおりまちがいの多い世の中だから、千里眼、幽霊などの珍事は他人の手記など、なかなか当てにならないと重ねて言っておこう』とします。きわめて懐疑的で科学的な態度を示しているのです」と述べています。

「マイヤーズの心霊研究」では、イギリスの心霊研究者で、古典学者、詩人でもあったフレデリック・マイヤーズ(1843~1901年)が取り上げられます。彼は1865年にケンブリッジ大学の講師となり、のちには視学官として籍を置きました。1873年頃から降霊術にしばしば参加するようになり、オクスフォード大学出身の霊媒ウィリアム・スティントン・モーゼスの降霊実験に関わったことでも知られます。主著である『人間の人格とその死後存続』は、死後の1903年に刊行され、心霊研究の記念碑的な存在として知られています。また、マイヤーズが提唱した潜在意識という考え方は、フロイトの無意識にさきがけるものとして評価されることもあります。

帰国した熊楠は、和歌山で「夢のお告げ」などを体験するなかで、さまざまな文献にあたって理解と解決をはかろうとしていきます。最初に、アメリカ時代に購入し、実家に送ってあったブラヴァツキー夫人の『ベールをとったイシス』を読みますが、「オッカルチズムごとき腐ったもの」と感じ、すぐに放棄してしまいます。続いて、マイヤーズの『人間の人格とその死後存続』でした。著者は、「ピトフォラ・オエドゴニアやナギランの発見についても、亡父を登場させることで魂の不滅性を示そうとしたのにくわえて、マイヤーズらが予知などの心霊体験を「天才の証拠」としていたこともあり、気をよくした熊楠がうまく乗っかろうとしたのかもしれません」と述べます。

というのも、熊楠の体験したというテレパシーや死の予知も、実は『人間の人格とその死後存続』に出ている例によく似ているというのです。著者は、「ただ、熊楠はスピリチュアリズムの方法もとりませんでしたし、マイヤーズのような手法、すなわち科学的な検証もしませんでした。熊楠が採用したのは、人類学、民俗学、説話学でした。世界各地、それから過去の世界に類例を求め、それらを蓄積することで、魂の問題に迫ろうとしたのです。これは熊楠に独自のものであり、現在も評価されるポイントだと思います」と述べています。

精神科学や心理学は、脳科学と密接なつながりをもちつつ発達していきました。当時の脳科学の代表的な人物として、著者はスペインのサンティアゴ・ラモン・イ・カハールを挙げ、「ニューロン説を唱えた神経科学者として知られ、1906年にはノーベル医学・生理学賞を受賞しています。ラモン・イ・カハールらの研究によって、人間の心が脳の神経組織を伝わる電気信号から生み出されることがわかり、魂の存在自体にも強い疑いが投げかけられました。熊楠は、まさにこうした分かれ目に生きていたのです。このような研究成果は『ネイチャー』にもさかんに出ており、熊楠も目にしていたはずです」と紹介します。

「20世紀初頭の日本での心霊研究」では、日本では、1910年に東京帝国大学の福来友吉(1869~1952年)が心霊研究の実験を始めたことを紹介し、著者は「福来は熊楠の2つ年下で、ほぼ同年代といえます。その2人がいずれもテレパシーといった超能力に関わっていた点は見すごせません。しかも、福来は大学院で変態心理学を研究しており、1906年に得た文学博士号も、『催眠術の心理学的研究』によるものでした。前述のように熊楠も『変態心理』という雑誌に投稿しており、共通の関心があったのです」と述べています。

福来友吉は千里眼の研究に心血を注ぎました。「千里眼」では、著者は以下のように述べています。

「日本語の千里眼という言葉は、厳密にいえば、遠方のものを見ることができる能力のことです。故事成語のひとつで、『魏書』の「楊逸伝」から生まれたとされます。魏の楊逸がある地方に赴任したとき、配下の役人たちの行動を戒めるため、監視網をはりめぐらすことにしました。やがては、かつて宴席や賄賂を要求するのがつねだった役人たちが、みずから弁当を持参するまでになります。疑問に思ったひとが尋ねたところ、揚逸が千里の果てまで見える目を名っているから、怖くて不正ができないのだと答えたのが『千里眼』の由来です」

第六章「熊楠の夢」の「日記に記録された夢の数々」では、熊楠の夢の特徴のひとつは、しばしば死者があらわれることであると指摘されます。父だけではなく、多数の故人が出てきます。たとえば、1888年10月31日に「暁、故谷富次郎氏を夢に見る」、1889年4月11日に「夢に母および故藤枝と延命院に参詣する夢みる」、1902年2月24日に「故羽山蕃次郎を闇いところに訪ねると夢に見る」といった具合です。これは晩年までずっと変わりませんでした。

わたしは、夢とはもともと死者と会うためのものなのであると考えています。そのことを、わたしは一条真也の新ハートフル・ブログ『原始文化』 で紹介した文化人類学者エドワード・タイラーの名著で知りました。タイラーによれば、古代人は夢、とりわけ夢の中で死んだ親族と会うことに深い意味づけをしたと述べています。古代人の心と現代人の心は、いろんな意味で違うと思いますが、夢をみることは共通していると思います。実際、祖先すなわち死者と会う方法を考えた場合、「夢で会う」というのが、一番わかりやすいのではないでしょうか。熊楠もこのことに気づいたのではないかと思います。あるいは、タイラーが『原始文化』を英語で書いたのは1871年なので、熊楠はこの本をロンドンで読んでいた可能性も高いと思います。

夢といえば、熊楠がイギリスに滞在した時期は、ウィーンのフロイトが夢分析を試みていたころでもありました。フロイトは無意識や記憶との関係から夢の説明を試み、精神的治療にも役立てようとしました。その結果としてまとめられたのが、『夢判断』(1900年)です。著者は、「熊楠がフロイトを読んだことはなかったようですが、こちらも『ネイチャー』などでさかんに話題になっていましたから、おそらく名前くらいは知っていたものと思われます。ただ、熊楠がフロイト流の精神分析を、みずからの夢に適用したようすはありません」と述べています。

熊楠は夢についての文章をいろいろ残していますが、その中に「夢を買う」というものがあります。そこでは、ホーンゲイトという投稿者による「夢と文学」というタイトルの質問に答えています。ホーンゲイトの投稿は、スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』やコールリッジの『クブラ・カーン』は夢で見た内容を文学作品にしたことで有名だが、そのようにして生まれた作品がほかにないかという質問でした。著者は、「まず出たドッズの回答では、古代の詩人ケドモン、ルイス・キャロルの『シルヴィーとブルーノ』などをあげたうえで、熊楠の『夢を買う』に言及されています。ほかにも、ギリシア・ローマ文学の例やラドクリフ夫人『ユードルフォの謎』など、多数の例が寄せられており、存外にこうした作例は多いようです」と述べています。

熊楠は、このように近代以前の文学や世界各地の民族誌から、夢に関する話題をいろいろ集めていました。著者は、「それに対してフロイトは、精神や心の研究の一環として夢分析を試み、いっぽうで熊楠は世界中から夢のテーマを集め、総合的に解釈しようとしたのです。とくに中世や近世の説話、各地の民俗、アジア、アフリカ、オセアニアなどの民族誌を対象としたのは、近代の思想や文化に染まっていない、人間の夢の本質的な部分が見えてくるはずだと期待していたのではないでしょうか」と述べるのでした。

第七章「親不孝な熊楠」の「親不孝者の息子」では、熊楠が恩返しをしないうちに父親の弥兵衛が亡くなったのは、とりかえしのつかない悔恨事であったとして、著者は「もう1度会いたいという気持ちが夢に父親を登場させ、さらには魂の死後存続の問題を追究させたのでしょう。夢の父親が、ただの夢、すなわち熊楠自身の脳内での現象にすぎないのであれば、本物の弥兵衛に言葉を伝えることはできません。そのために、夢が夢を越えた何かである可能性を追究したのです。いっぽうで、そんな思いを抱いていたからこそ、熊楠は『夢のお告げ』というかたちで父親に花をたせた可能性もあり、一種の罪滅ぼしだったのかもしれません。父親のお告げで珍しい植物を発見したということは、父親の偉大さの証明ともなり、実際に弥兵衛の名は熊楠の文章を通して永遠に語り継がれることとなったのでした。魂の存続という問題は、熊楠自身の魂にかかわることであると同時に、家族の問題としても重要だったのです」と述べています。

「変態心理への関心」では、19世紀は死者の蘇生が流行った(?)時代でもあったと指摘し、著者は「いったん息をひきとり、埋葬されたものの、何かの拍子に生き返り、家に戻ってきたという話がいくつも伝えられています。日本だけではなく、アメリカなどでも報告されており、とくにキリスト教圏は土葬のため、万が一時生したときのためにと、棺のなかに伝声管を設置した人物もいたそうです」と述べ、さらには「死者への愛もまた、熊楠にとって重要な課題だったのだと考えられます。こうした論考が『変態心理』という精神医学の雑誌に掲載されたという点も重要でしょう。死者との交わりというテーマは、広く同時代的に共有された問題であり、精神医学や民俗学といった多くの分野からアプローチされていたのです」と述べます。

「おわりに」では、著者は以下のように述べています。

「熊楠は若いころから不思議な夢を見ることがしばしばあり、それを日記に書き留めていました。死や病について記録することにも熱心でした。同時に脳機能的・精神的な問題から、いつ自分が正気を失うかという不安に怯えており、これらが魂への関心を発生させます。さらには父親の期待に応えることができず、親不孝者の息子となってしまったことを後悔していました。そんななかで遊学したアメリカ・イギリスでは、神秘主義やスピリチュアリズム、心霊科学が大流行していました。熊楠はブラヴァツキー夫人や心霊現象研究協会に興味をもちますが、全体としてはオカルチズムに否定的な態度をとります。ところが、帰国後に幽体離脱や『夢のお告げ』を体験し、また精神状態が悪化したこともあり、人間の精神や魂の問題に関心を高めていくことになったのです」

こうした不安や悩みに対して、熊楠はいくつかのアプローチで解決を試みたとして、著者は「まず手にとったブラヴァツキー夫人の著書はオカルトの域を出ておらず、すぐに放棄します。つづいて接近したマイヤーズらの心霊科学にはのめりこみ、これが夢をはじめとする神秘体験を昂進させていくこととなりました。この段階に至り、おそらく熊楠は、魂が実在し、死後も存続する可能性について、とくに夢という側面から研究する決意を固めたのでしょう。具体的に熊楠がとった方法は、文献の渉猟でした。古今東西の古典籍、フォークロア集、民族誌などから魂に関する記述を集め、それらに共通する特徴を探ることで、真理へ迫ろうとしたのです。さらに変態心理に関心をもち、精神医学へも接近します」と述べます。

「方法論としての民族学・民俗学研究」では、19世紀後半から20世紀初頭にかけては、西洋においても日本においても、魂や死後の世界、超能力といったものへの関心が高まったと指摘し、著者は「科学の進歩と呼応して、キリスト教や仏教が力を失い、ひとびとは自分という存在に不安を感じ、さまざまな方法で精神や魂についてあきらかにしようとしたのです。科学者たちは実験をくりかえし、精神医学が生み出され、脳科学・神経科学が発達し、スピリチュアリズムや心霊科学が出現します。現在では、精神医学と脳科学と心霊科学は別々のものとみなされていますが、問題の根源は同じところにあったのです。同様に夢についても、科学、精神医学、民族学・民俗学のそれぞれからアプローチ法が生まれつつありました」と述べます。

さらに、著者は「心霊科学も民族学・民俗学精神医学も、19世紀後半に新しくあらわれた、確立されつつあった科学・方法論であり、それによって従来は扱いえなかった問題を解き明かせるのではないかと期待されたのです。しかし、心霊科学のように機械で測定したり、実験で魂の存在を確かめようとするのは、熊楠には技術的に考資金的にも不可能でした。脳神経科学も分野外です。そこで熊楠が方法論として採用したのが、民族学・民俗学だったのです。19世紀後半から世界各地で民族誌的調査が行なわれ、民話や説話が収集され、それらをまとめた文献が大量に出版されていました」と述べています。

それにともない、タイラーやフレイザーによって民族学や民俗学が学問として整備されていったとして、著者は「熊楠は、当時最新のその方法論に飛びついたのでした。そして古今東西の文献を渉猟することで、自身の体験を解き明かす手掛かりを探そうとしました。結果として、睡眠中に魂が抜け出るというような件について大量の類例が出てきたことは、熊楠の思考を深め、またある種の安心感を与えたことでしょう。そのようにして収集された資料は、論考や書簡にも使われました」と述べています。

そして、熊楠の生きた時代には、魂や死後の問題にくわえて、妖怪や幽霊といった、存在のあやふやなものに注目が集まったとして、著者は「たぶん存在しない、でも、もしかしたらあるかもしれない。そこにひとびとは惹かれ、また議論する場があったのです。それらはいっぽうでは真剣な問題としてとりくまれましたが、他方では娯楽・読みものとして色人気になりました。熊楠が特異な文章家として重宝されたのは、熊楠がそうしたテーマを得意としていたからでもありました。時代にとって重要で普遍的なテーマは、あらゆる場所に姿を見せるものなのです。さらにいえば、熊楠が今日まで多くのひとを魅了しつづけているのは、その問題意識が根本的に現代人にも通じるものだからです。魂の存在は科学的にはほぼ否定されたとはいえ、まったく『ない』と言い切ってしまうのには躊躇があり、不安に感じますし、また夢の仕組みや意味はまだまだ解明されていません」と述べるのでした。熊楠の心霊体験については、わたしも拙著『ロマンティック・デス』(国書刊行会・幻冬舎文庫)、あるいは『唯葬論』(三五館・サンガ文庫)で言及しました。しかし、本書では詳しく考察されており、非常に興味深く読みました。

「あとがき」では、著者は「南方熊楠旧邸/顕彰館に20年通いつづけ、熊楠の暮らしたのと同じ空間で過ごしていると、熊楠という人間が身近に感じられてきます。調査にくわわったころには、超人、偉人、奇人といったイメージが強かったのですが、その生き方を深く知るにつれ、等身大の熊楠が見えるようになりました。華やかな名声や世界的な研究の裏で抱えこんでいた、苦しみや悩みへと目が向きはじめたのです。そして、熊楠は自身の存在そのものに関わる重大な問題を抱えており、それを解決するために、神秘的なものへの関心を高め、幽体離脱、夢、超能力といったテーマを扱うようになったのではないかと考えるようになりました」と書いています。本書を名著たらしめているのは、何にもまして、著者の南方熊楠に対する愛情にも似た情熱ではないかと思います。