- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2076 芸術・芸能・映画 『すべての道は役者に通ず』 春日太一著(小学館)

2021.10.13

『すべての道は役者に通ず』春日太一著(小学館)を読みました。一条真也の読書館『役者は一日にしてならず』で紹介した名優たちへのインタビュー集の第二弾で、総勢23名の名優たちから役者人生と演技論をじっくりと聞き出した一冊です。著者は1977年、東京都生まれ。映画史・時代劇研究家。日本大学大学院博士後期課程修了(芸術学博士)。著書に、一条真也の読書館『美しく、狂おしく 岩下志麻の女優道』で紹介した本など多数。

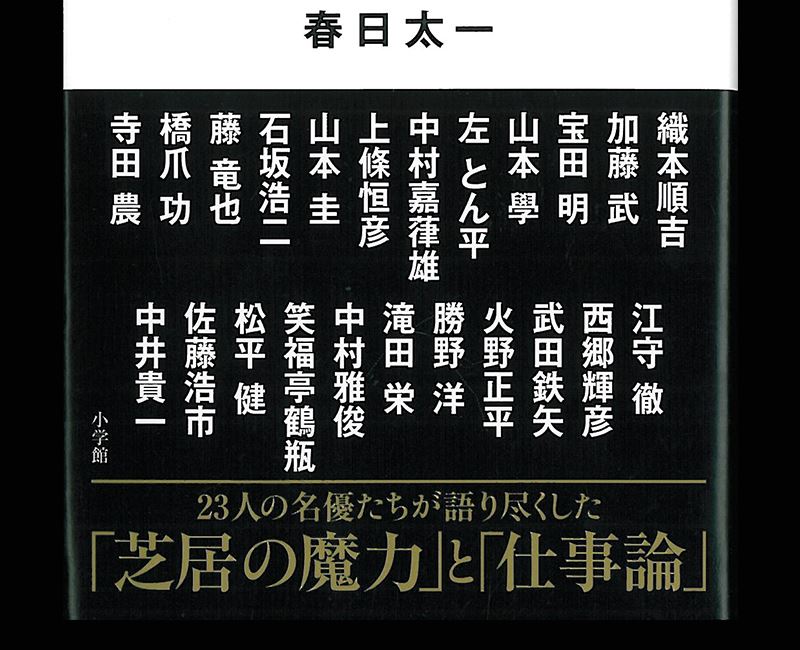

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「織本順吉、加藤武、宝田明、山本學、左とん平、中村嘉葎雄、上條恒彦、山本圭、石坂浩二、藤竜也、橋爪功、寺田農、江守徹、西郷輝彦、武田鉄矢、火野正平、勝野洋、滝田栄、中村雅俊、笑福亭鶴瓶、松平健、佐藤浩市、中井貴一」と名前が並び、「23人の名優たちが語り尽くした『芝居の魔力』と『仕事論』」と書かれています。帯の裏には、23人の顔写真が並んでいます。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の前そでには、「『週刊ポスト』連載の人気コラム『役者は言葉でできている』の書籍化第2弾。前作『役者は一日にしてならず』を超えるボリュームと熱量で、映画史に輝く演技論や仕事哲学を浮き彫りにする」とあります。

最初は、1954年に新協劇団の同僚だった岡田英次、西村晃、それに木村功、金子信雄らと新たに劇団青俳を旗揚げした織本順吉へのインタビューです。70年代にテレビ時代劇などを中心に悪代官などの悪役を多く演じた織本は、「僕は若くして頭がハゲてきました。だからといって、髪を植えるわけにはいかない。それなら、太ったら悪役ができるんじゃないかと思って、太りました。ですから、若い時の作品を観ると、自分だと気づかないくらい太っているんです。それで悪役に向くようになっていきました。悪役というのは、条理に適わないことを無理に人に押しつける役だとおもいます。ですから、押しつけがましい芝居をしていたと思います」と語っています。

織本は2019年3月18日に老衰で死去しました。92歳でした。2014年12月11日時点のインタビューでは、「最近になって思うのは、呼吸の合間に言う言葉がセリフなんだということです。ですから、僕が今一番大事にしているのは、セリフを言う時の呼吸法です。息を吐いてセリフを言うと、感情が体の中に染み込んでとないんですよ。でも、息を吸ってからセリフを言うと、大したことを考えていなかったとしても、その吸い込む間に観る側が勝手に想像してくれるんです。『この人には厳しい過去があったんじゃないか』とか。ですから、想いを託してセリフを言う時は、その前に息を吸い込むことにしています。あるいは、セリフのない場面、たとえば英雄とか哲学者が高尚なことを頭の中で反芻するというような芝居でも、そうです。そういうのは表情だけでできるわけではないので、グッと息を引いて止まると、そういう風に見えてくる。息を吐く時は、極端に言うと『てめえ、この野郎』と喧嘩をする芝居ですね。とういう時は、頭の中に知恵は働いていませんから」と語っています。含蓄のある言葉ですね。

文学座の出身である加藤武へのインタビューでは、加藤が『蜘蛛巣城』(57年)、『隠し砦の三悪人』(58年)、『悪い奴ほどよく眠る』(60年)、『用心棒』(61年)、『天国と地獄』(63年)……、50~60年代、黒澤明監督の映画に数多く出演していることが紹介されます。加藤は、「きっかけは『蜘蛛巣城』。文学座に入ったばかりの頃で、若手の俳優はみんな『オーディションがあるから行ってこい』と撮影所に行かされたんだ。そこで黒澤さんが優しい顔でニコニコしていて、一人ずつに鎧を被せながら見ていく。その瞬間、目がズームしてくる。あの目は厳しくて怖かった」と回想します。

名作「蜘蛛巣城」での加藤の役は、三船敏郎さんが殺す殿様の宿直の侍という小さな役でした。加藤は、「鎧の扮装テストが凄かった。普通、衣装合わせって1日だけで終わるんだけど、黒澤さんはそうじゃない。鎧を着て写真を撮ったら、そこに赤を入れていくんだ。『鎧のここのところはもう少し下に下げる』とか。それを一人一人にやるから、侍が1から3までいたら、みんな規格が違うんだ。それでまた作り直してから着る。それと、『鎧に慣れろ』と言うんだ。だから撮影所の中ではいつも鎧を着ていました。俺の役は座っているだけなんだけど、鎧の着こなしを身につけさせるためにずっと歩かされた」と語ります。

宝田明へのインタビューでは、宝田が舞台に立ち始めた1960年代初頭、長谷川一夫がトップスターに君臨していたことが紹介され、宝田は「長谷川さんには『演技とは重心の移動だ』と言われました。長谷川さんの重心の移動を拝見していると、本当に綺麗なんです。人間の動きって、芝居となるとどうしても、とってつけたように変な動きになる。普段は何気なくやっている『止まって振り返る』という動きも、いざ芝居となると、手も足も切りたくなるくらい邪魔になるんです。長谷川さんはご自分が実際に動いてお手本を見せてくださるので、ご一緒すると大体みんな上手くなるんですよ」と語っています。

また、宝田は「山田五十鈴さんも、長谷川さんから全て教わっているんです。長谷川さんはあまり背が高くないので、山田さんは並列に並ばないで、大きく見せないようにするため、少し下がるんです。それで着物の中で足をクッと曲げる。そうすると京人形みたいに色っぽくなるんですよ。初めての女優さんには『あなた、ちょっと後ろにお下がり』って言うこともありました。我々の動きに関しても同じです。ですから、大変勉強になりましたね」とも語っています。名優からの学びは大きいのですね。

宝田明は、ミュージカル・スターとしても有名です。最初に出演したミュージカル作品は、64年の「アニーよ銃をとれ」。当時人気絶頂の江利チエミと共演しましたが、宝田は「幕が開けたら、そこが新天地でした。映画は演技してからしばらくしないと映画館にかかりませんが、舞台はその日その日の幕が開く。しかもミュージカルは3時間強、生のオーケストラを前にして観客の前で直に演じるわけですからね。なんとも心地よい快感でした。当時の映画評論家や演劇評論家は『宝田は口パクで、誰か代わりに歌っているんだろう』って言っていました。そのくらい見事に歌っていたんでしょうね。ちょうど映画の状況が落ちていった時期でもあったので、映画からフェードアウトしながら舞台に立つようにしていったんです」と回想します。

山本學へのインタビューでは、自分ぐらい、いろいろな女優さんと共演している役者はいないとして、山本は「山田五十鈴さん、杉村春子さん、森光子さん、当時の大女優さんはほとんど絡んでいるんですよね。僕が意識してきたのは『目立たない』ということです。個性的な役者ではないので、出っ張った芝居はしないで相手役に合わせて、相手役をどう立てるかということだけを考えてやっていました。でも、全く目立っていなかったら、それも駄目なんですよね。ただ、こちらの役割は基本的には『支える』ということですから、余分に目立つことはしない。すぐ目立とうとして笑わせたりしようとする人が今はいますが、僕にはとてもできません。もちろん、役割として『ここは出っ張ってくれ』と言われた時はやりますよ。相手役との関係を考えながら、そういう程合いを作るようにしています」と語っています。

山本學の弟である山本圭へのインタビューでは、彼が仲代達矢とその妻・宮崎恭子が主宰する劇団・無名塾の公演にも数多く出演してきたことが紹介され、「40になった時に『ハムレット』をやりまして、それを最後に俳優座を辞めました。その際、仲代さんから『ちょっと手伝ってほしい』と。仲代夫妻は私の仲人なんですよ。頼まれたら、もちろん嫌とは言えません。演出は宮崎さんがされてきましたが、非常に優れた方でした。いかに俳優をリラックスさせるか。いかに俳優が前向きになって自分の良さを見せていくか。そういう技を持っていました。たとえば、『映画の本番前は緊張します。あの緊張をとる良い方法はないですか』と相談したことがあります。すると宮崎さんは、『「はい、本番よーい」と言われた時に息を吐いてから始めてごらん』と。たしかにそうすると、集中力が出るんですよ」との発言が紹介されています。

俳優という職業について、山本圭は「あくまで、俳優は台本ありきの存在です。その中で、自分はどういう役割を担えばいいのか、そしてその役割をどう果たすのか。それだけなんですよね。『自分だけ良ければそれでいい』という人もいます。でも、俳優の役目というのは、自分を必要以上に売り出そうとしたり、自分のことを声高に主張したり、ということではありません。演出家が俳優に望んでいるのは、『この話のこの部分を埋めてくれればいい』ということです。ですから、それに合うように自分なりのやり方でやれば、その役目を果たせると思います。もちろん、主役の時は周りから支えられていますから、その人たちにお任せする部分はあります。一方で、脇に回る時は主役を支える側になるわけですから、どうすれば彼や彼女がやりやすいかということが、大事な要素になってくるんじゃないでしょうか。ですから、やはり演技というのは一つのチームプレーなんだと僕は思っています」と語っています。

石坂浩二へのインタビューでは、市川崑監督の名作「犬神家の一族」(1976年)をはじめとする一連の横溝正史シリーズで主人公の金田一耕助を演じて人気を博した石坂が、「監督は金田一を神様や天使のような存在だと言っていました。たしかに彼は傍観者だとは思うのですが、僕はそれだけでなく運命論者とも思います。先祖からの血の流れに起因した事件は、あるところまで行かないと片が付かないと思って、金田一はあえて見過ごしている。だから、全てが終わってから解答を出す。同時に、普通は事件が起きてから探偵が来ますが、金田一の場合は、彼が来てから事件が起きます。それはお客さんの目でもある。ですから、彼は決して物語の中には入れません。だから、他の探偵と違って未然に防ごうとしない。止められなくて悔しがるけど、その一方で止めちゃいけないとも思っているんです。普通の探偵だと事件が起きてもそんなに苦しまないんですが、彼は苦しむ。その結末はどうなるかを既に知っているのに、何もできないから」と語っています。

藤竜也へのインタビューでは、76年に大島渚監督の「愛のコリーダ」に藤が主演したことが紹介されます。この映画における疑似ではない本番によるセックスシーンは日本初で、センセーショナルな話題を呼びました。フジは、「大島さんの作品は見てきましたから、本当に本番をやるんだろうなという感じはしていました。大島監督はそのことに関して撮影まで何も言わなかったし、僕も何も聞きませんでした。一種の同志的というか、共犯関係にあったんだと思います」と述べ、さらには「監督は一種の神様です。そうしないと、映画の現場って回らない。監督を好きになることも、そこの組に参加している人間の仕事の一つだと思っています。オファーが来るとその監督の作品を集めて見ることにしています。それで『この人の世界は分からない』と思ったり、ホンを読んで役がつまらなかったら断ります。女性と同じです。上手くいきそうなタイプ、ダメそうなタイプがあるんですよ」と語っています。

文学座出身の橋爪功へのインタビューでは、若手の頃から悪役を数多く演じてきたという橋爪が「嫌な奴を嫌な風にやりたいんだ。嫌われるのが好きだから、燃えるんですよ。単なる小悪人をやるにも、『そんなのがいたら、それは斬られるよ』と思われるぐらいになりたい。人に『うわあ、嫌な奴』と言われると『やったー』と思うんですよ。目のことはよく言われるんですよね。石倉三郎にまで『オッサンの目、怖いよ』と言われました。あいつの方がよっぽど怖いと思うんだけどさ。悪い奴をやる時、どこかに救いがあるというのは潔しとできないんですよ。どうしても大抵そこへ持っていっちゃう。何もしなきゃいいのにと思う。みんな、なるべくは自分と違う役をやりたいんですよ。自分の側から飛べるから。その方が役者として楽しい。『そのままでいいんだ』なんて言われると『俺で大丈夫?』って心配になります。ですから、老人役よりも極端にいうと女性とか、そういう明らかに外面も含めて違う役の方が楽しいし、楽ですね」と語っています。

これまた文学座出身の寺田農へのインタビューでは、1961年に文学座の研究所に入所したときのことを振り返り、寺田は「当時は芝居を教えることもシステムが確立されてなかった。特に新劇は見よう見まねだったからね。その時の先生は芥川比呂志さん。でも、難しかったんじゃないかな。向こうも教えたことがないんだから言われたのは『本を読まなきゃダメだ』と『恋をしろ』ということ。でも、なぜそれがどう影響して何の芝居に意味があるのかは教えてくれなかった。それは後になって分かったのね。演技というのは、その役を生きていくこと。でも、いくら波瀾万丈の人生を送ったとしても自分の経験値だけでは間に合わない。本の中にはありとあらゆる人生があるから、それを想像するのが大事なんだ。恋には人間の感情の全てがある。愛すること、憎むこと、悲しいこと、寂しいこと、それに嫉妬。喜怒哀楽が全て凝縮されている。だから恋をすると芝居がよくなるんだよ。でも、お互いに傷つかないような、つまらない恋じゃ意味がない。心中してやろうかというくらいに、のたうち回るような恋じゃないと」と語っています。文学座出身の俳優らしい言葉ですね。

武田鉄也へのインタビューでは、1991年の「101回目のプロポーズ」(フジテレビ)では浅野温子を相手にトレンディドラマに初主演して話題を呼んだことが紹介されます。ロケ撮影でトラック前に飛び出す場面に野次馬が集まってきて、暴走族とかが邪魔しそうだったそうです。武田は、「それで、『一発かましたれ』と思って、トラックの前に飛び出したんです。ロケ撮影って、一種の路上パフォーマンスなんですよ。そこで見ている人たちを巻き込むくらいの覚悟でやっています。それで、トラックの前に飛び出して『僕は死にません!』って言ったのよ。そしたら暴走族もフリーズしている。で、今度は切り返しじゃなくて2台のカメラで、僕を見ている浅野さんも撮っている。そうしたら浅野さん、わんわん泣いて、へたり込んだの。彼女が僕の芝居に付き合ってくれたんだ。それで照明さんも音声さんも泣いてくれた。そのあたりから、木目が揃い始めていった気がします」と回想しています。

火野正平へのインタビューでは、稀代のプレイボーイとして名を馳せた火野が「お客さんに飽きないで見てもらうためには、俺が飽きないことだと思う。画に出るのさ、そういうのは絶対にね。自転車の番組もそう。飽きてないんだ。自分は先天的に引き出しが山盛りある人だよな。そう思わなきゃしょうがないじゃないの。今はここを歩ける。それでも、まだこっちの道もある。そういう風に自分自身で思っていかなきゃ、俳優なんてできないよ。これが最後の引き出しとか一度でも思ったら、もうやれない。思い込むしかないんだ。まだまだ引き出しはある。あるように見せていくんだよね」と語っています。

滝田栄へのインタビューでは、彼が俳優界でも屈指の剣術・武術の使い手として知られており、特に居合いの腕前は達人の域であることが紹介されます。滝田は、「時代劇をやるからには刀と槍と弓と馬は必須と言われていました。ですから、なけなしの金をはたいて乗馬クラブにも通いましたし、初めて家を作った時は40畳の稽古場を作って6尺の槍が振れるようにもしました。一番力を入れたのは刀です。刀鍛冶を訪ねて自分用の刀を打ってもらって、実際に物を斬って、稽古しました。20代前半の頃に抜刀術の4段の試験を受けた時は先生から生き物を斬ってこいと言われました。抜刀術というのは、剣道と違ってルールはありません。殺した方が勝ちという、殺人の技です。それを一生懸命に練習しました。急所の狙い方、当て方、後からの殺し方も教わっています」と語っています。

佐藤浩市へのインタビューでは、名優・三國連太郎の息子である佐藤がNHKドラマ「シャツの店」で鶴田浩二の息子役を演じたことが紹介されます。佐藤は、「鶴田さんと三國って凄く仲が悪かったんですよ。ある作品で、本番で三國が鶴田さんに痰を吐きかけるという芝居をしましてね。『復讐するは我にあり』(79年)で緒形拳さんにも使っているテクニックです。ずるい男だと思います。それで、カットがかかった時に鶴田さん、止められないくらい怒ったみたいで。それ以来、絶対に組み合わせられなかったんですよ。僕はそれを知っていたので、鶴田さんの息子役と知って『どんな酷い目に遭うんだろう』と思っていたら、凄く優しくしてくれたんです。若山さんとはまた違う優しさで、いつもにこやかで。本当に感謝しました。だから、僕も嫌いな役者さんの息子さんとやる時は優しくしますよ」と語っています。

名優・佐田啓二の息子である中井貴一へのインタビューでは、中井が1988年、NHK大河ドラマ「武田信玄」で主人公の信玄役を演じたことが紹介されます。ちなみに、大河第1作「花の生涯」(1963年)は、父・佐田啓二が主演しています。中井は、「『信玄』は26作目なんですが、綺羅星のごとく素晴らしい俳優さんが出てきた中で、26名しか主役を演じた人はいないわけですよね。その最初を父がやり、26本目に話をもらったということだけで光栄な気がしました。しかも、父は山梨の韮崎で亡くなっているのですが、その父が亡くなった土地の、武田信玄という役が僕のところに来たというのも大きな因縁だと考え、引き受けました」と語っています。

ということで、前作『役者は一日にしてならず』に続いて、本書『すべての道は役者に通ず』は大変興味深い内容でした。アマゾンの【編集担当からのおすすめ情報】には「雑誌連載では掲載できなかった未収録分を加え、大幅改稿しています。仕事への向き合い方、家族との葛藤、コンプレックスとの対峙……俳優たちの言葉は、多くの人にとって『生きるための勇気』となるはずです」と書かれていますが、その通りだと思いました。じつは、拙著『愛する人を亡くした人へ』を原案とするグリーフケア映画「愛する人へ」の製作が決定しています。監督は、1990年大阪府生まれの作道雄氏。監督作品に「神様の轍」(2018年)、脚本作品に「いのちのスケッチ」(2019年)、「鬼ガール」(2020年)、「光を追いかけて」(2021年)がある日本映画界の期待のホープです。「愛する人」のキャスティングを考える上でも、本書は大変参考になりました。