- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.01.21

『天才 富永仲基』釈撤宗著(新潮新書)を紹介いたします。「独創の町人学者」というサブタイトルがついています。富永仲基は、江戸中期の大坂の醤油店の息子として生まれ、独自の立場で儒教や仏教を学んだ哲学者、町人学者、思想史家です。主著『出定後語』では、世界に先駆けて仏教経典を実証的に解読。「加上」という独創的な方法論を用いるなどして、その成立過程や思想構造を論じました。その結果導いた「大乗非仏説論(「大乗仏教は釈迦の直説に非ず」)」は、それまでの仏教体系を根底から揺さぶり、仏教界を巻き込んだ〝論争〟を引き起こしました。その仲基の論説を、本居宣長や平田篤胤らが絶賛、近代になると内藤湖南や山本七平らによって再評価されるなど、日本思想史に大きな爪痕を残しています。

著者は1961(昭和36)年大阪府生まれ。僧侶。宗教学。相愛大学副学長・人文学部教授。論文「不干斎ハビアン論」で涙骨賞優秀賞(第5回)、『落語に花咲く仏教』で河合隼雄学芸賞(第5回)、また仏教伝道文化賞・沼田奨励賞(第51回)を受賞している。著書に『不干斎ハビアン』『死では終わらない物語について書こうと思う』『法然親鸞一遍』など。

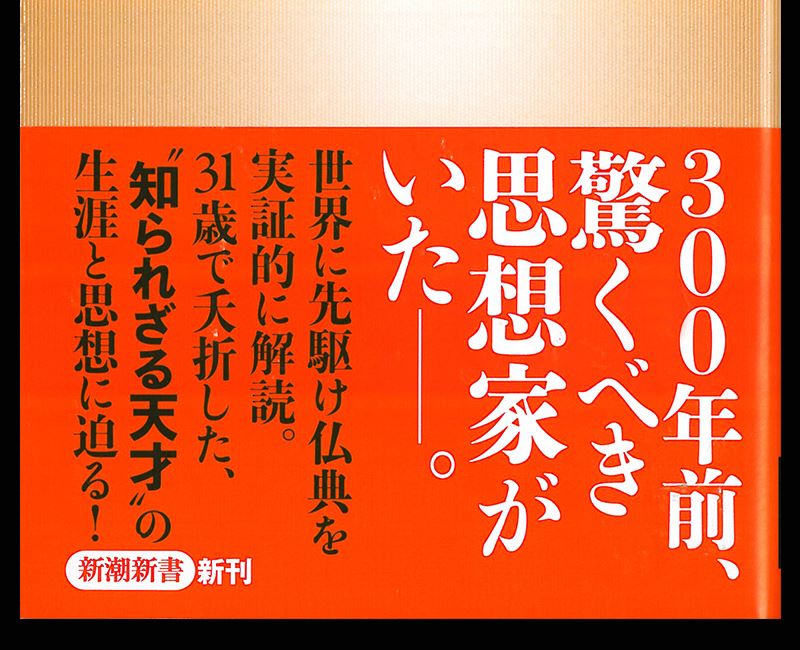

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「300年前、驚くべき思想家がいた――。」「世界に先駆け仏典を実証的に解読。31歳で夭折した、”知られざる天才”の生涯と思想に迫る!」と書かれています。

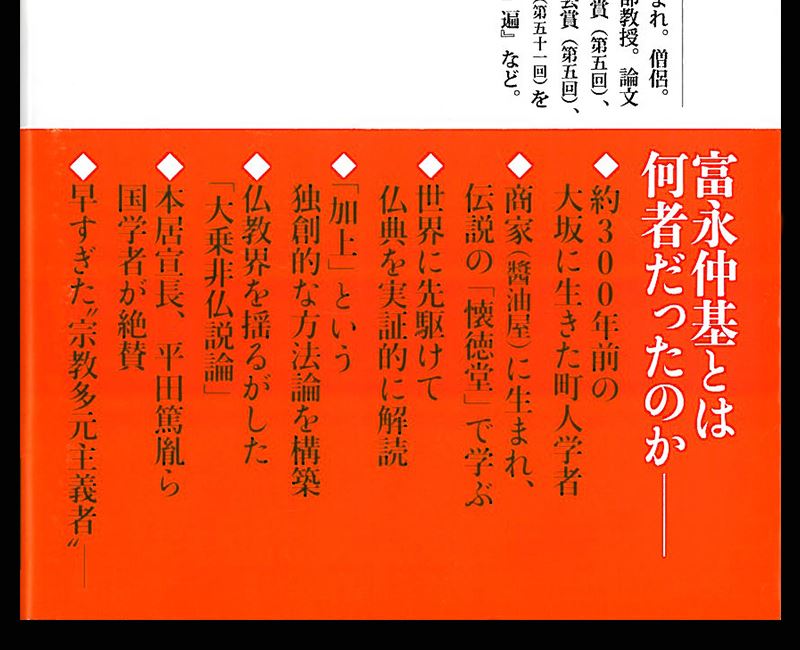

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「富永仲基とは何者だったのか――」として、以下のように書かれています。

●約300年前の大坂に生きた町人学者

●商家(醤油屋)に生まれ、伝説の「懐徳堂」で学ぶ

●世界に先駆けて、仏教経典を実証的に解読

●「加上」という独創的な方法論を構築

●仏教界を揺るがした「大乗非仏説論」

●本居宣長、平田篤胤ら国学者が絶賛

●早すぎた〝宗教多元主義者〟――

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「江戸中期、驚くべき町人学者が大坂にいた―。醤油屋に生まれ、独自の立場で儒教や仏教を学ぶ。主著『出定後語』では、世界に先駆けて仏教経典を実証的に解読。その成立過程や思想構造を論じ、結果導いた「大乗非仏説論」は、それまでの仏教体系を根底から揺さぶり、本居宣長らが絶賛するなど、日本思想史に大きな爪痕を残した。生涯独立不羈を貫き、三十一歳で夭折した”知られざる天才”に、僧侶にして宗教学者の著者が迫る」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序 早すぎた天才

第一部 富永仲基とは

何者だったのか

1.富永仲基略伝

2.懐徳堂

第二部 『出定後語』上巻を読む

第三部 『出定後語』下巻を読む

第四部 『翁の文』と『楽律考』

1.『翁の文』

2.『楽律考』

第五部 富永仲基は

どう語られてきたか

終章 近代への〝道〟

「あとがき」

「引用文献・参考文献」

序「早すぎた天才」の「天才の条件」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。 「富永仲基は天才である――。それを最初に言ったのは内藤湖南でしょう。内藤は仲基のことを『日本が生み出した第一流の天才』と評しました。内藤湖南は、漢学・儒学の流れを汲む東洋史研究者です。埋もれていた典籍を発掘・研究した人としても知られています。大正14(1925)年、内藤は『大阪の町人学者富永仲基』という講演において、仲基を稀代の天才であると紹介し、仲基の研究がどれほどすごいものであるかを述べています。この講演は、大阪毎日新聞が1万5000号を発行した記念に行われたものでした。今日にも伝わる名講演であり、富永仲基を大いに顕彰する内容となっています。内藤はすでに明治中頃から富永仲基についての文章を何度か発表しており、歴史に埋没しそうになっていたひとりの町人学者へ光をあてることに成功したと言えるでしょう。内藤湖南だけではありません。東洋史学者の石濱純太郎、評論家の山本七平、日本文学者の水田紀久、宗教学者の姉崎正治、哲学者の井上哲次郎、仏教学者の村上専精、インド思想学者の中村元など、多くの人たちが富永仲基の天才性を高く評価しています」

また、「仲基のオリジナリティ」では、著者は「富永仲基は18世紀を生きた大坂の町人であり、市井の学者です。正徳5(1715)年に生まれ、31年ほどの短い生涯でした。はじめに儒教を学び、独自の手法で仏教経典を解読しました。そこで展開された加上説は今なお輝きを失っていません。他にも言語論や比較文化論などを駆使したオリジナリティの高い思想で、儒教・仏教・神道を批評しています」と述べます。1.「加上」では、「思想や主張は、それに先行して成立していた思想や主張を足がかりにして、さらに先行思想を超克しようとする。その際には、新たな要素が付加される。それが仲基の加上説です。つまり、そこにはなんらかの上書き・加工・改変・バージョンアップがなされているとするのです」と述べられます。

2.「異部名字難必和会(異部の名字は必ずしも和会し難し)」では、「同じ系統の思想や信仰であっても、学派が異なると用語の意味や使い方に相違が生じ、所説も変わる、そのつじつまを無理に合わせようとすると論理に歪みが生じる、とする立場です」と述べられています。3.「三物五類」では、「言語や思想の変遷に関するいくつかの原則です。三物とは、(1)言に人あり、(2)言に世あり、(3)言に類ありの三つを指します。(1)学派によって相違するということ。(2)は時代によって相違するということ。(3)は言語の相違転用のパターンを五つに分類したもので、”張””泛””磯””反””転”を挙げています。これが『五類』です」と述べられています。

4.「国有俗(国に俗あり)」では、「思想や信仰には文化風土や国民性が背景にあることを指摘したものです。仲基は『くせ』とも表現しています。言葉には三物五類の諸条件があって、思想や教えが分かれる。さらに、国ごとに民俗・文化・風土の傾向があって、そのために説かれる思想・教えが異なっていく、ということです」と述べられています。そして、5.「誠の道」では、「どの文化圏や宗教においても共有されているもので、人がなすべき善を実践していく道を指します。『道の道』とも表現しており”人が道として歩むべき真実の道”だと仲基は考えました」と、著者は述べるのでした。

「大乗非仏論」では、著者は「富永仲基と言えば『大乗非仏説論』の先駆者として知られています。『大乗非仏説論』とは、大乗仏教の経典は釈迦が説いた教えではないとする説です。江戸時代の半ばにおいて、仏教の思想体系を根底から揺さぶる立論を、世界に先駆けて世に出した人物が富永仲基です。しかも、それを独力で成し遂げたのですから、内藤湖南をはじめ、数多くの人たちが”天才”と評するのも無理はありません」と述べています。

仏典を思想史的に解明するという方法論をとったのは富永仲基が世界で初めてだとして、著者は「仲基が蒔いた種は、その後、国学者たちの仏教批判を生み出し、近代における大乗非仏説論争の源流となりました。哲学者の井上円了や宗教学者の姉崎正治、真宗僧侶の村上専精らによる近代知性と仏教学の展開によって、大乗非仏説問題は今日においてもしばしば俎上に載せられています。そして、今日の議論を通して考察しても、仲基の立論は色あせるものではありません。

仲基の眼力がいかにすごかったかがわかります」と述べます。 仲基は加上説によって、「阿含」→「般若」→「法華」→「華厳」→「大集・涅槃」→「頓部楞伽」→「秘密曼陀羅」といった仏教思想の展開を推論したことを紹介し、著者は「簡単に説明すると、最初は釈迦の直説(直接説いた教え)から始まったものが、文字化されずに口伝だったので、いろいろ加上や分派があって、阿含経典群が成立。そこから空を主張する般若経典や『法華経』(今で言うところの初期大乗経典群)、そして『大集経』や『涅槃経』(中期大乗経典群)や『楞伽経』(禅宗を指します)、最終的に密教経典群(後期大乗経典)が生まれたと考えたのです。これは、おおよそ現代の研究結果と符合しています。他にも、「大乗仏典にも異なる系統がある」といった慧眼や、宗教聖典の権威性に足をすくわれることなく読みこんでいく姿勢や、荒唐無稽な話を単に揶揄するのではなく文化という側面からアプローチするところなど、注目すべき点はいくつもあります」と述べるのでした。

第一部「富永仲基とは何者だったのか」の1「富永仲基略伝」では、「満31歳で病没」として、仲基は延享3(1746)年8月28日に逝去したことが紹介されます。同年6月3日に娘の栄が3歳で亡くなっているのですが、年来の病に加えて、娘に先立たれた苦しみもあったのでしょう。「仲基の影響」として、著者は「国学者の本居宣長が『玉勝間』(第八巻、1799年)で『出定後語』を絶賛するのですが、これを読んだ平田篤胤は懸命に『出定後語』を探し出します。当時すでに入手し難い状況だったようです。篤胤は『出定後語』に感銘を受けて、『出定笑語』(1817年)を世に出しています。この書は篤胤による徹底した仏教批判書です」と述べています。

「いかにして仏典を学んだのか」では、仲基が田中桐江の住む池田に通っていた際、黄檗宗のお寺から大蔵経校合に雇われたという伝承があることを紹介し、著者は「大蔵経は仏教経典を総集したもので、一切経とも称します。経蔵・律蔵・論蔵を中心として編纂された、膨大な叢書です。それを校合するわけです。校合とは、いわば校正作業です。経典は書写されているものなので、誤写の他、誤字・脱字などがあります。そこで同じ経典の書写本を複数照合し修正します。仲基はその仕事をしていたというのです」と述べます。

第二部「『出定後語』上巻を読む」では、『出定後語』の序文の現代語訳として、仲基は「わたし(仲基)は幼いころ、ひまであったから、儒教の典籍を読むことができた。そして少しく長ずるにおよんで、またひまがあったから、仏教の典籍を読むことができたが、これによって、『儒・仏の道もまたやはり同じようなものだなあ、みな善を樹立することを目的としているだけだ』と思った。しかしそれにもかかわらず、この考えについて、道の心(義)を詳細な例証に求めるという段になると、そのときはなにも説明を要しないとは限らない。そのときは関係の出典を示さないわけにはいかない。こうして、『出定後語』が出来あがったのである」が紹介されています。

また、同じく序文の現代語訳として、仲基は「願いとするところは、わたしが伝えるときには、さらにその人がこれを広く都の人たちに伝え、それからさらに韓国あるいは中国に伝え、それからさらにこれを西域の国々に伝え、それによってこれを釈迦牟尼誕生の地に伝えて、世の人をしてみな道において光明を見いださせることができれば、それで死んでも、朽ちはてることはない」とも述べています。

「釈迦による上書き」では、「仲基は、釈迦の時代には約96種もの宗教思想や哲学が展開されていたことを紹介しています(これは第二十二章にも詳述されているのですが、龍樹の『大智度論』をもとにした見解です)。そして、釈迦(ゴータマ・ブッダ)が出家して最初に学んだ阿羅邏迦羅摩(アーララ・カーラーマ)と、次に学んだ鬱陀羅羅摩子(ウッダカ・ラーマプッタ)の二人を取り上げ、前者は無所有処天を目指す教えを説いたが、後者はさらに非想非非想処天が究極であることを主張した、これは前者に『加上されたものである』と述べています」とあります。

そればかりではなく、無所有処天は、識無辺処天に加上されたものであり、識無辺処天は空無辺処天に加上されたもの、さらには空無辺処天もまた色界に加上されたものであるとして、著者は「こうしてヒンドゥー宗教哲学は、天を目指すことでは共通しているものの、その天の理念は加上に加上が重ねられて、”その上の世界”が説かれてきたのだと言うのです。そして、釈迦はさらに加上しようとしたが、これ以上天を重ねるのはもはや困難なので、そこから離れた世界を説いた――このように仲基は仏道の成立経緯を推理しています」とも述べています。

「全てが釈迦の教えではない」では、第一章では、釈迦入滅後の三蔵(仏教の典籍の総称で、経蔵・律蔵・論蔵の三つを指します)の編纂や、根本分裂(上座部と大衆部の二分裂)および枝末分裂(約18~20の部派に分裂)について述べられていると指摘し、著者は「このあたりは仏教史概説といったところです。また『有(存在)を前提とする立場は小乗とされた』ことに言及して、これに対して『空』を加上したのが『般若経』を制作したグループであると述べています。これも今日の仏教史を知っている者だと違和感なく読めますが、すべての経典は釈迦が説いたとする立場の人が大半であった当時としては、実に卓見と言わざるを得ません」と述べています。

近代の仏教研究によって、原始経典と言われる阿含経典類の古層部分でも釈迦滅後200~300年以上を経て現在の形に整えられたものであり、大乗経典は仏滅後500年もたってから現われ始めたことがわかっていると指摘し、著者は「しかも広範囲に仏教が展開した結果、さまざまな部派や系統がそれぞれに経典を伝承してきたわけで、それらをすべて釈迦へと収斂することはできません。近代以前の日本では、漢訳経典で仏教思想を学ぶのですが、これは2世紀の後漢時代から元の時代まで1000余年にわたって翻訳され、7500巻を超える膨大なものです。そして、それはすべて釈迦の教えであり、釈迦の教えに基づいて論じられたものというのが前提となっていました。そうなるといろいろ齟齬が生じてくるわけです。かなり異なる教えが混在しているため、時にはまったく正反対のことを主張する経典が、同じ仏説として併存することとなります。そのため近代以前の仏教研究は、この齟齬のつじつまをどう合わせるかに腐心してきました。かなり牽強付会な論もあって、『出定後語』はこの後、何度もそこをシビアに指摘していきます」と述べます。

「仏典はいかにして編纂されたのか」では、釈迦が入滅直後、主な弟子が集まって第1回の結集が行われたことが紹介されました。釈迦の教えを互いに確認し合うためですが、著者は「この時にリーダー役をつとめたのが摩訶迦葉です。ただその後、少なくとも200年以上、経典が文字化されることはありませんでした。すべて誦出(声に出して唱えること)され伝えられてきたのです。第2回の結集は釈迦滅後100年ほど経過してから開かれています。その後、計3~4回の結集が行われたのですが(部派によって伝承が異なります)、仏教教団が拡大するにつれて『主要メンバーが集まって確認作業をする』ということが無理になります」と説明します。

やがて仏教教団は立場や学説によって、おおよそ18~20派へと分裂を続けましたが、著者は「これを部派仏教と呼んでいます(この章で仲基は部派仏教を十八部としているのですが、これは『文殊師利問経』に拠ったようです)。諸派の中でも、『上座部系』の上座部・説一切有部・正量部・経量部、『大衆部系』の大衆部などが優勢であったようです。このような経緯の中、経蔵(釈迦の直説とされているもの)・律蔵(僧侶たちの集団生活の規則に関わるもの)・論蔵(教義や教理について解釈解説を施したもの)が確立していきます。つまり、三蔵はかなり長い時間をかけて成立したものです。しかし、仲基の時代には、このような仏典成立の史学研究自体がまだありませんでした」と述べています。

また、仲基は自らを「出定如来」と称して、「この誤りを指摘し正す者は、私しかいない」という強烈な自負心を吐露しています。出定とは「禅定(真理を悟っている状態)から出る」ことを指しますが、著者は「ですから、夕イトルの『出定後語』は『釈迦が禅定によって悟りを開いた後に語った教え』の意だと思われます。仲基は『自分は釈迦が出定後に説いた教えとは何であったかをきちんと見抜き、把握している』と考え、『出定如来』を自称したのでしょう。このあたり、なんだかニーチェを連想させる人物ですね。アイロニカルなところも似ています。このような態度を西教寺の慧海潮音は『掴裂邪網編』で、『出情狂癲だ』などと強く揶揄しています」と述べます。

「第三章『如是我聞』」では、仲基は鳩摩羅什の翻訳による『大智度論』を精読していることを指摘し、著者は「これはインド仏教の初期から中期にかけての百科事典的内容となっており、『出定後語』でも繰り返し引用されている書です」と述べます。第三章では、その『大智度論』の中にある「なぜ迦葉や阿難は『般若経典』を説かなかったのか」という問いと答えに注目しているとして、著者は「このような問いが記述されていることは、とりもなおさず『当時すでにこの疑い(『般若経典』群は釈迦の直説ではない)があった』ということだと断じています。そして、『その実、阿難集むる所は、則ちわずかに阿含の数章のみ(実際に阿難が集めたところは、わずかに阿含経の数章だけである)』と語るのです。これは現代の仏教研究と合致しており、推論の正しさに驚くばかりです」と述べています。

「宗教聖典としての仏典」では、仲基が各経典の世界の説明が異なることを列挙することで、いずれも元はシンプルな世界観であったものが、順次加上されていったとしていることを紹介します。著者は、「たとえば、この世界の構造については、『倶舎論』と『首楞厳経』とでは異なっている。生天の順番も『長阿含経』と『増一阿含経』とは異なっている。天の数は、説一切有部・経量部・上座部・『大毘婆沙論』と、それぞれ数が違う。このような事例を列挙しています。経典によって異なる理由について、『明代の(引用者註・宋代の誤り)志磐は三つの視点から解釈している。つまり、(1)聞く人の能力・素質に合わせて説いた仏の教えだから(いわゆる対機說法)、(2)経典編纂の部派が異なるから、(3)中国に伝えられ翻訳された時代に差があるから、ということである。しかし、これではどれも信用できないではないか』と仲基は書いています」と述べます。

「第十三章『四諦・十二因縁・六度』」では、著者は、仲基が仏教の骨子を全般的に語ったくだりを紹介し、「特に、仏教の根本教説である四諦について述べるくだり。「諦」とはあきらかにすることであり、『道』と同じ意味であると述べているところは要注目です。仲基は『翁の文』において『誠の道』を主張するのですが、”あきらかにすることが即ち歩むべき道である”といったとらえ方は、彼の思想的感性の軸にあると思います」と述べます。

「聖書批評にも先んじて」では、仲基の仕事は、ドイツの聖書学者であるユリウス・ヴェルハウゼン(1844~1918)やヘルマン・グンケル(1862~1932)が旧約聖書の文献批評を行い、ルドルフ・カール・ブルトマン(1884~1976)が新約聖書の批判的研究を行う1世紀以上前の研究なのであることを指摘し、著者は「聖書のもつ権威性をはぎ取り、文献批評の俎上に載せる営みは、19世紀後半にドイツで本格化します。それはアメリカの各神学校で教えられるようになるほど興隆し、20世紀初頭にはキリスト教文化圏において顕在化していきます(小原克博ほか『原理主義から世界の動きが見える』)」と述べます。

続けて、著者は「もちろん、聖書批評の源流はもっとさかのぼることができますが、合理主義的解釈の先駆者であるドイツの哲学者H・S・ライマールス(1694~1768)やドイツの神学者J・S・ゼムラー(1725~1791)などと比較しても、仲基の仏典研究はほぼ同時代の取り組みであると言えます。しかもドイツには、宗教改革やルネッサンスなどに聖書を批評する研究や方法論のルーツがあったのですが、仲基にはそれもありません。にもかかわらず『出定後語』のような書を生み出したのですから、見事と言うより他ありません」と述べるのでした。

第三部「『出定後語』下巻を読む」の「仏教経典の成立」では、そもそも仏教経典が文字化されたのは、釈迦滅後、200~300年経てからだと考えられていると紹介し、著者は「それまでは口伝でした。初期の教えを伝えているパーリ語経典や阿含経典も、紀元前3世紀あたりから紀元後5世紀くらいまでかけて編纂・体系化されています。一方、紀元前1世紀あたりから興隆する大乗仏教は、紀元後1世紀あたりから大乗仏教経典を編纂し始めます。大乗仏典は初期・中期・後期に分類されており、後期に大きな展開を見せる密教経典は紀元後10世紀くらいにまで至ります」と述べています。

続けて、著者は「今日まで初期からの経典をきちんと残しているのは、上座部(テーラワーダ)で、この派の仏典はパーリ語で書かれています。次によく残っているのが漢訳仏典です。これはサンスクリット語を漢訳したものなのですが、元となったサンスクリット語の仏典はまとまって残っていません。原典が残っている経典もあれば、残っていないものもあり、断片や引用でしかその姿がわからない経典もあります。いずれも長い間かけて集成・編纂されてきたので、古い部分と新しい部分が混在しています」と説明しています。

「三蔵について」では、仏教経典の集成は「三蔵」として構成されているとして、著者は「現在、仏教経典の最古層だとされているのは、『スッタニパータ(経集)』の中の第四章である『八の詩句の章』、そして同じく第一章『蛇の章』や第五章『彼岸に至る道の章』あたりです。次いで『スッタニパータ』の他の部分や、『ダンマパダ(法句経)』などが古いものであるとされています。いずれも『クッダカ・ニカーヤ(小部)』におさめられている経典です」と説明します。

「大乗経典について」で、著者は以下のように説明します。

(1)初期大乗仏教(紀元前後~3世紀)

初期大乗経典には、『八千頌般若経』をはじめ、『大品般若経』『法華経』『般舟三昧経』『無量寿経』『華厳経』『維摩経』などの経典が編纂されました。初期大乗仏教における巨人は龍樹です。「空」の論理を構築した人です。龍樹による『大智度論』は『出定後語』でも繰り返し取り上げられており、仲基は立論する際にかなり活用しています。また、仲基は『大毘婆沙論』(部派仏教の論書)も精読しているのですが、これも紀元2世紀頃に成立したとの伝承があります。

(2)中期大乗仏教(4世紀~7世紀)

中期大乗経典には、『涅槃経』(初期仏典にも同じ名称の経典があります。しかし、これは大乗経典の方です)『勝鬘経』『如来蔵経』『解深密経』『大乗阿毘達磨経』『金光明経』などがあります。中期大乗仏教では唯識思想が発達します。無着の『摂大乗論』や、世親の『唯識二十論』『唯識三十頌』あたりが知られています。世親は部派仏教の大論書『倶舎論』を書いたとも言われています。

(3)後期大乗仏教(7世紀~13世紀初頭)

密教が発達します。後期大乗経典には、『金剛頂経』『大日経』『理趣経』『密厳経』などがあります。

「大蔵経について」では、大蔵経は私家版も含めていくつか開版されており、明代では4度も刊行されたとして、著者は「4回目の『万暦版』にもとづいて、日本の僧・鉄眼の『黄檗版大蔵経』が刊行されることとなります。黄檗宗の鉄銀(1630~1682)は、日本仏教界のために大蔵経刊行を目指します。諸国を巡って寄付を募るのですが、途中で大きな飢饉が発生して、その募財を窮民救済に投げ出します。一から寄付を集め、人々のために募金を投じ、それを3回繰り返し、1678年、『黄檗版大蔵経(一切経)』の刊行に成功するのです」と述べます。

富永仲基は、この「黄檗版」を使って仏典研究をしたと考えられています。松岡正剛は、著書『遊学Ⅰ』に「内藤湖南による考証研究によれば、仲基がこれほどまでに仏教思想史を渉猟しえたのは、どこかの寺の蔵かなにかで鉄眼禅師の黄檗版一切経を耽読したかららしい。もしもそうだとするならば、これは仲基には鉄眼の気魂ものりうつっていたと考えねばならず、この鉄眼のエートスとパトスをとおして達磨への思慕名昂ったにちがいない」と書いています。

さらに、著者は以下のように述べています。

「しばしば富永仲基は、徹底した俯瞰者であり、文献分析者だと評価されます。確かに『出定後語』はその性格が強いと言えます。他方、後述する『翁の文』には、もっと思想家・富永仲基の面が出ています。ただ『出定後語』を精読すると、ときどき仲基の思想性・宗教性を垣間見ることができます。ここでの『戒』に関する記述には、それを感じます。さらに、『仏教の戒律は儒教の礼のようなもの。礼なくして儒教はない。戒律なくして仏教はない』と続けています。仲基は釈迦の教えの本質に戒律があると見たのです。『遺教経』に『戒律こそがこれから君たちの師だ』と説かれていることを取り上げ、般若経系・頓教系の者の中に戒律を軽視するものがいるが、それは釈迦の真意ではない、と断じています」

「第十七章『有宗』」では、仲基は仏教経典をとにかく宗教聖典として読むのではなく、テキストとして読むべきだとする立場なのであるとして、著者は「だから、仲基はどんな聖典も特別扱いすることなく、他の文献と照らし合わせて点検します。矛盾や誤謬を見つければ、そこから文献の成立経緯を類推するのです。これは宗教の原理主義者とは正反対の態度です。原理主義者(ファンダメンタリスト)は、聖典は無謬であるとする立場に立脚します」と述べています。

「第十八章『空有』」では、”孔子の本意と釈迦の本意”を並べて論じています。仲基は「孔子は生来の性質で善悪を考えるのではなく、習慣やしつけや学習によって善悪が生じるととらえた。一方、釈迦は『諸悪莫作・衆善奉行・自浄其意・是諸仏教』(七仏通戒偈)とあるように、みずからの精進と実践で善悪をとらえた。つまり両者の主張は同じだ」と言います。そして、もともとの釈迦の教えとは、とても実践的なものであって、空だの有だのというのは後世の議論だとしています。著者は、「仲基は、釈迦の教えの原型はそのようなプラグマティックなものであったと推論したのです」と述べています。

「第二十章『禅家祖承』」では、著者は「仲基は達磨に対して何らかの共感があるのでしょうか。達磨は、古今を通じて、特筆すべき気の毒な人だと書いています」と述べます。仲基は「ああ、達磨、その道法のために、遠く遼絶の地に入り、もつてこれを播めんと欲するに、その言至つて高く、また、人の信受する者なくして、つひに極悪闡提小人の手に死す。われ、達磨をもつて天下古今一人可隣の者となせるなり」と書いていますが、著者は「例によって皮肉で書いているのかもしれませんね。あるいは、意外と『達磨の孤独』『達磨の純粋な心』『悲しむべき後世の誤解』とでもいうようなものに思いをはせていたのでしょうか。「われ、達磨をもつて天下古今一人可憐の者となせるなり」という文を、2度繰り返して書いています。道を求め、真実を伝えるため、はるか異国へと歩みを進めたにもかかわらず、その真意は伝わっていない(と仲基は解釈しています)、その悲しみに共感しているような筆致なのです。ここには、天才の苦悩が投影されているのでしょうか」と述べます。

「加上が重ねられた仏典」では、仲基は「阿含部」「般若部」「法華部」「華厳部」「大集涅槃部」「楞伽部」「秘密部」の順序で仏教教理が発達したものと推論しているとして、以下の点が指摘されます。

1.阿含部、すなわち小乗経典・有部経典。最も古いものである。

2.般若部では、一切の現象は実在するのではない。

3.『法華経』になると、一切の現象は存在するものでもなく、また空でもない。

4.『華厳経』は、天台によれば、釈迦が成道した直後に説かれたことになっている。

5.大集涅槃部は、小乗・大乗を折衷したものである。

6.楞伽部は禅宗が依拠する経典である。

7.秘密部は、密教が依拠する経典であり、釈尊は大小二乗等さまざまな方便を説いたが、畢竟阿字を出ないとする。

著者は、「仲基がこうして順を追って仏典の成立年代を検証するまでは『すべて釈迦の説であり、聞く人の相違があるので諸説に分かれている』と捉えてきたのですが、仲基の『出定後語』はこれを根底から覆す理論でした。それを世界に先駆けること18世紀にやってのけたのです」と述べています。

「第二十四章『三教』」では、仲基の「儒教は人倫のための教えであり、文飾に耽る傾向が強い。道教は養生・摂生の教えであり、天を宗としつつ、海の彼方の神仙を語り、幻説があって、もっとも劣っている。道教が語る蛮族教化や三十六天や大羅天帝などは、仏教の加上である。そして仏教は、生死の迷いを離れるための教えであり、幻説に溺れている」という考えが紹介されています。

また、仲基は「中国が仏説をダメにした要因は、インドは幻説を貴ぶ風土であるためだ(中国とは気質や風土が異なる)。同様に、私、仲基は『儒教も聖人(孔子)の教えであり、西方の教えだ。それを日本が汚した』と言った。それは、文飾は中国の風土だから。日本とは異なる。そんなわけで、言葉にはそれに応じた事物があるのだ(「言に物あり」)。道はこのために分かれる。国には習俗があって、そのため道は異なる。だから、仏教から幻説を除き、儒教から文飾を除くと、真実の姿が現れる」と書きます。

仲基は、「われ、儒の子にあらず。道の子にあらず。また仏の子にあらず。傍らその云為を観て、かつひそかにこれを論ずること、しかり(私は、儒教を奉ずるものではなないし、道教を奉ずるものでも、また仏教を奉ずるものでもない。これらの傍らに身を置き、これらの言行を観察しながら、ひそかにこのように論じているものである)」と、この章を結んでいます。著者は、「この章では、三教(特に仏教と儒教)をばっさり仕分けして、認めるところは認め、ついでに儒学者の伊藤仁斎も批判するというアクロバティックな論を展開しています」と述べるのでした。

「第二十五章『雑』」では、仲基の「多くの教えは互いに対応するのだが、その要は善を行うことに帰する。その教えをよく守ってそれぞれに善を行うことに真剣であれば、あちらこちらと選択する必要はない。仏教もよく、儒教もよい。真摯に善をなそうとするのであれば、それはひとつの体系となるのである。まして、同じ仏教であるならば、単に学派の相違というだけなのである。いたずらに宗派の違いを争って、善を行わないもののことなど、私には関係ない。文飾もよし、幻説もよし。その志が善をなそうとするものであれば、どうしてダメなことがあろうか。いたずらに幻説と文飾にふけって、善をなそうとしない者のことも、私には関係ない」という考えが紹介されています。

「世界最初の書」では、『出定後語』が提示した主題について、「仲基は、ある思想が成立する際は、それに先行して成立していた思想を足がかりにして、さらに先行思想を超克しようとする、その際に新たな要素が付加されることを明らかにしています。それゆえに、ひとつの思想体系を論じるのであれば、その思想の歴史性を考慮せねばならないと主張しています。さらに歴史性のみならず、その風土や文化背景や言語の傾向まで視野に入れるべきだと言うのです。そして、その際、どれほど権威がある人物であっても、どれほど信仰されている文献であっても、ひとつのテキストとして対峙すること。それが思想研究者の態度だと示して見せたのです。『序』でも述べましたが、『出定後語』は学術的に大乗非仏説を論じた世界最初の書です。仏教辞典にも、大乗非仏説論は「大乗経典は仏(釈尊)の説いたものではないという説。すでに古くインドや中国において見えているが、客観的・実証的に大乗非仏説を唱えたのは、日本近世の富永仲基に始まる」(『岩波仏教辞典 第二版』)と掲載されています」と述べるのでした。

第四部「『翁の文』と『楽律考』」の1.「『翁の文』」の「誠の道とは何か(第六~七節)では、著者は「誠の道というのは、確かにシンプルな真理といった様相ではありますが、なにやらありがちな人生訓のようでもあります。文献を解読して比較検討する能力は天才であっても、仲基自身の思想を構築することはできなかったのでしょうか。あるいは、年齢から考えて、まだこれから、ということだったのかもしれません」と述べています。

「実践を説く(第八~九節)」では、誠の道のエビデンスを諸教に見ていくこととなるとして、「翁は、仏教・儒教・神道が説いている内容が、誠の道と共通していることを語ります。『誠の道以外に、何か新しく別の道を創造することは困難であって、その証拠に仏教では五戒・十善・三毒・三福・七仏通戒偈、儒教では孝弟忠恕・忠信篤敬・知仁勇の三徳、神道では清浄・質素・正直を説いており、いずれも道理にかなった教えだから共通する内容となっている』」と述べます。

「仏教・儒教・神道の加上(第十~十三節)」では、仲基の仏教思想史的観点が端的に述べられているとして、「釈迦は先の六仏や非想非非想処や無所有処の上に出た」「文殊菩薩信仰系が般若部の大乗経典をつくって”空”を展開」「摩訶迦葉系が阿含部の小乗経典をつくって”有”思想を説く」「普賢菩薩信仰系が『法華経』『深密解脱経』をつくって”不空実相”を主張」「『華厳経』『涅槃経』密教いずれも加上されたものであること」が遂一述べられていることが紹介され、そしてこのこと(加上)を知らずに、『維摩経』では一音説法と述べられたり、天台では五時の説を立てたり、賢首大師の「根機によって変わる」といった主張は、いずれも誤解であると語ったことが紹介されます。

第十一節では、「儒教における加上」について、「孔子が、当時の斉の桓公・晋の文公に対して、堯・舜による文武の道・王道を説いたのも加上だと言うのです。また、『墨子が堯・舜を尊び、夏の道を主張したのは、孔子の加上である。楊朱が、帝道と黄帝を言うのは、孔子・墨子の加上。許行が神農について説き、荘子や列子の一派が無懐・葛天・鴻荒の世について説くのも、みんな加上だ』としています。『「儒は分かれて八つとなる」などと言うが、いずれも孔子に加上したものである【儒分れて八となるとあれば、さまざまに孔子にかこつけて、皆その上を出あひたるものなり】。告子が『性は善なく不善なし』と主張するのも、世子が『性には善あり悪あり』とするのも加上である。孟子の性善説も、告子の加上。荀子の性悪説は、孟子の加上。楽正子春が『孝経』をつくったのも、いろいろな道を捨てて孝に的をしぼったものであり、加上の構図なのだ。伊藤仁斎は『孟子ひとりが孔子を理解している。その他は邪説』とし、荻生徂徠は『孔子の道は直接先王の道に通じている。子思・孟子などは道にそむいている』などと主張しているが、いずれも間違いである【又徂徠は、孔子の道はすぐに先王の道にて、子思・孟子などはこれに戻れりなどいひしは、皆大なる見ぞこなひの間違たる事どなり】。この点について知りたければ、『説蔽』を読むとよい』と、翁は語ります」とあります。

第十二節では翁による「神道の加上」論へと話が進み、「神道と言っても、神代からあったわけではない。中古代の人々が、神代にかこつけて、これが日本の道だと名づけ、儒教や仏教の上に出ようとした(加上)ものである【扨又神道とても、みな、中古の人共が神代の昔にかこつけて、日本の道と名付、儒仏の上を出たるものなり】。最初にできた両部習合(真言宗系の神道で、本地垂迹説に基づいている)は、儒教・仏教がよい具合に加減されてつくられていた。次に本迹縁起(吉田神道系)ができたが、これは仏教側が神道を仏教におとしこんでつくったものである。そして唯一宗源が登場する。これは儒教・仏教から離れて、純一な神道を説こうとしたものである」という仲基の考えが示されます。さらに、「最近では王道神道(林羅山の提唱による神道)が出てきて、王道すなわち神道なりと説いている。あるいは、表向き神道で、実は儒教みたいなものもある。こういう構図を知らずに、世間の人はどちらが正しいとか、道理が通るの通らないのなどと争っている。実に気の毒であり、愚かである」と、このように翁は持論を展開しています。これが仲基の神道論です。

「仏教・儒教・神道の”くせ”(第十四~十六節)」では、仲基は、翁の語りを借りて「仏道のくせ・傾向は、幻術である【仏道のくせは、幻術なり】。幻術とは飯縄(魔術・手品)のことである。インドは幻術好きの国であり、道を説き人を導くにもこれを使う。そうでなければ皆が信じない。釈迦は飯縄が上手だった。6年間の修行期間も、これを学ぶためだったのだ。経典の神変・神通・神力などというのもこれだ。白毫から光を放って三千世界を現し、広長舌を梵天世界まで届かせたことや、維摩が方丈(小さな部屋)の中に八万四千の獅子座を設けたり、神女が舎利弗を女性に変えたりしたというのも、すべてこの飯縄(魔術)である」としていることが紹介されます。

儒教のくせ・傾向については、「儒道のくせは文辞(文章の言葉)である【又儒道のくせは、文辞なり】。文辞とは、今で言うところの弁舌だ。中国はこれが好きな国柄なので、これがないと信じてもらえない。たとえば『礼』はもともと冠婚葬祭の礼式なのに、人の道や天地の列にまで言及する。『楽』はただ鐘や太鼓を鳴らして心を慰めることなのに、天地の和なり、などと言う。『聖』の字は、知恵ある人のことなのに、拡大して、人間の最上のもので神変さえあるかのように言う」と、儒教が言葉を飾り立て、大仰に表現することについて言及しています。礼や楽や聖も、その内容自体は平易なものなのだと解説します。そして、「孔子が『仁』を主張して、曾子が『仁義』を主張。子思が『誠』を主張して、孟子が『四端性善』を説く。荀子が『性悪』を説き、『孝経』が『孝』を説く。『大学』が『好悪』を説き、『易経』が『乾坤』を説いた。いずれも、本当はたいしたことのない平易な内実を、大げさに語り、人の気を引く方便である。それが文辞である。インドの飯縄と同じだ。これも日本ではそれほど必要ない【漢の文辞は、すぐに天竺の飯縄にて、これもさのみ日本にはいらざる事なり】としています」と、仲基の儒教論を紹介。

翁は神道について、「神道のくせ・傾向は、神秘・秘伝・伝授と言って、ただ物を隠してばかりいることである【扨又神道のくせは、神秘・秘伝・伝授にて、只物をかくすがそのくせなり】。そもそも隠すという行為は、偽りや盗みのもとである。幻術や文辞は見ていてもおもしろく、聞いていても聞きがいがあるので、許されるところもあるが、これはとても劣っている【ひとり是くせのみ、甚だ劣れりといふべし】。昔は人の心が素直だったので、隠す効果があったものの、今は道理にもとることだ。猿楽や茶の湯にいたるまで、伝授印可を作り、値段を決めて、生計のためにやっている。誠に悲しむべきことだ。能力が熟していないからすぐには伝授できないというのは一理あるが、ひたすら隠して、値段を定めて伝授するなどということはすべて誠の道ではない【皆誠の道にはあらぬ事と心得べし】」と結んでいます。著者は「神道への物言いが、一番辛辣です」と述べます。

「理知の要請」では、比較宗教思想の研究者として、著者が『翁の文』に強く惹かれていることが明かされます。また、仲基は仏教・儒教・神道が及ぼす力の外に立脚して、思想を展開した人物であったことがよくわかるとして、著者は「それは彼が『宗教的関心』と『理性や知性への信憑』の双方をもつ人物だったからでしょう。仲基は間テクスト性を見通す能力に関しては、類まれな人物です。しかしそれだけでなく、人間のもつ宗教性への高い関心があり、同時に人間の理知への信頼・信憑があります」と述べています。

仲基は「行はれざる道は道にあらざれば、三教はみな誠の道に叶わざる道なりとしるべし」と語りました。形骸化された宗教ではなく、まさに今、実践されるべき教えでなければならないと主張しているわけで、著者は「合理的思考に長けており、プラグマティックな仲基にとっては、『実践されるべき教え』という点が重要なのです。そしてその実践の方向性を定めるのは、人間の理性や知性となります。いわば仲基は、読者に強靱な理知の喚起を要請しているのです」と述べます。ここで、宗教学者の島薗進氏が「『翁の文』と『出定後語』は、東アジアにおいて宗教学的な思考のある種の側面が世界に先駆けて発達していたことを教えてくれている」「特定の宗教伝統を超えて思索しようとした富永の仕事を宗教学の先駆的業績として評価することは、けっして突飛なことではないだろう」と評しています(「宗教学の成立と宗教批判―富永仲基・ヒューム・ニーチェ―」)と述べていることを紹介し、著者は賛同しています。

しかし、仲基が考えたほど人知の進歩は楽観的なものではなかったとして、著者は「仲基没後、日本では次第に啓蒙主義が展開されていきます。二宮尊徳などにもその傾向を見ることができます。そして、近代へと突入した後は、合理性が尊ばれる流れが主流となっていきます。ところが、近代後半になるとむしろ理性の限界が強く意識されるようになります。そしてはるか昔から人間の理性に懐疑の目を向け、人間が自分自身では扱えない奥底のドロドロした陰の部分と対峙してきた宗教が繰り返し浮上することとなりました。その点においては、仲基が言うように『これからは人間の理性と徳でやっていけばいいのだ』とはならなかったのです」と述べています。

「メタローグとしての『翁の文』」では、人間の精神の病理や生物の生態など広範な研究を行ったグレゴリー・ベイトソンが、”メタローグ”という奇妙な記述方法を用いたことを紹介し、著者は「それは自分の娘を架空の対話相手に設定して、想像上の対話を記述していくという手法です。モノローグ(一人語り)でもなく、ダイアローグ(対話)でもなく、架空の相手との対話です。そうすることによって、単に問題を論じるだけでなく、その議論を構築している構造自体が映し出されるというのです」と説明し、さらに「『翁の文』は、このメタローグ的テクストです。ベイトソンの娘のように、翁が実在していたかどうかは不明です。そこは実際に娘のいたベイトソンのメタローグとの相違でしょう。でも『翁の文』の翁には、仲基の老賢者のイメージが投影されていることは間違いありません。その翁との架空対話によって、仲基の中にある複雑な感情や思考の骨組みをうまく提示することに成功しています」と述べています。

2.『楽律考』の「世界を統べるハーモニー」では、仲基の『楽律考』には、正しい度量衡に基づかねば、すべてのハーモニーが歪む、そうなると世間の基準が歪む、このことが詳述されていると指摘し、著者は「これを読むと、なぜ儒教思想の行きつく先に『礼楽』が設定されているのかが理解できます。『論語』には『詩に興り、礼に立ち、楽に成る』(泰伯)とあります。儒教において礼や楽は、思想体系の中軸なのです。また『礼記』の中の『楽記』には、楽は倫理に通じることが説かれています。音楽は、芸術であると共に、娯楽でもあり、表現方法でもあり、人間形成や倫理の問題にも関わり、度量衡の問題を通して社会の運営にも関わる重要な案件です」と述べています。非常に興味深いですね。

第五部「富永仲基はどう語られてきたか」では、国学者の平田篤胤が本居宣長に私淑していたのですが、宣長が儒教に強く反発していたのに対して、篤胤は仏教を排撃する傾向があることなどを紹介します。「”天才”を理解した内藤湖南」では、内藤が仲基のことを「この人の研究方法は時代を超えるもの。このような研究方法はこの人から始まった。日本が生み出した天才だ」と断じ、「先生は、孔孟からも解放されて、道の歴史から見るに至った。徂徠は古文辞の立場から、諸子を異端から解放したが、それでも、先王、及び孔子からは解放されなかった。先生は凡てから解放されている。独創たる所以である(大意)」と激賞したことを紹介します。著者は、「ここで言う荻生徂徠の古文辞学は、後世の解釈を通さず原典を読む、中国語の特性を理解した上で読む、といった姿勢を指します。山鹿素行の古学や、伊藤仁斎の古義学は、『孔子にもどれ』という傾向をもっていましたが、古文辞学では、『孔子が理想とした堯や舜といった先王にまでもどれ』とします。しかし、それは先王や孔子の縛りから脱却できなかったわけで、ただひとり富永仲基が儒教の枠組みから自由であった、と言うのです」と述べます。

「日本教として――山本七平の評価」では、山本七平が、仲基の説をキリスト教に置き換えれば「新約聖書の『ペテロ第二の手紙』はペテロが書いたものではない」「イエスの言葉とされているものも、ユダヤ教からの引用だったり、後世の人の挿入句だったり、編集者の手が入っている」ということになると言います。「現代でもファンダメンタリストは、以上のような言説を許さないであろう」と書いていることを紹介し、著者は「その通りだと思います。山本によれば、現代では「加上」的な分析は行われているが、それらは(西欧キリスト教社会においては)20世紀に入ってからであり、どうにか公認されたのは第2次世界大戦後であり、それでもファンダメンタリストからの風当たりは強く、聖書学者はしばしば『悪魔の手先』と非難されるそうです。そしてさらに、『これがイスラム圏となると、一体どうなるか』『コーランは異教の諸説の加上でこの部分は実は……などと言ったらどうなるか。ラシディの『悪魔の詩』以上に糾弾され「死刑」を宣告されるかもしれない』と書いています。いずれにしても、山本は仲基を『不世出の天才』と呼び、『聖書よりはるかに膨大で複雑な仏典に対して、彼はどのような原則で前記のような把握へと進んだのであろうか』と驚嘆しています」と述べます。

終章「近代への”道”」では、著者はこう述べます。

「仲基はいったいどのようにしてこの理論に行き着いたのでしょうか。おそらく、儒教の研究から発想したのだと私は考えています。それは『翁の文』の第十一節から類推できます。第十一節は、『説蔽』の内容が書かれていると推測できます。そこには、『孔子が、当時の斉の桓公・晋の文公に対して、堯・舜による文武の道・王道を説いたのも加上だ』と書かれています。そして、『墨子が堯・舜を尊び、夏の道を主張したのは、孔子の加上である。楊朱が、帝道と黄帝を言うのは、孔子・墨子の加上。許行が神農について説き、荘子や列子の一派が無懐・葛天・鴻荒の世について説くのも、みんな加上だ』と言い、孟子の性善説は告子の加上、荀子の性悪説は孟子の加上だとします。これが『説蔽』の内容の一部だとすれば、仲基は15歳くらいで加上構造を使って儒教を考察していたことになります。儒教を学ぶうちにこの図式を実感したのです。その後、仏典を精読する機会を得て、加上の論理を仏典解読に駆使して『出定後語』を完成させたのでしょう」

仲基の人生は、実家や懐徳堂での不遇、病気を抱えながらの暮らし、死の影、そして娘に先立たれるなど、辛苦と向き合い続けながらの歩みであったとして、著者は「天賦の才能によって生み出されたいくつかの著作も、きちんとその真価が認められたのは近代になってからです。仲基の研究結果が世に出た直後は、バッシングや誤読の方が多かったのです。そんな中、なお人間の理性を信じ続け、『誠の道』『道の道』という、いわばメタ倫理の道筋を提示したのは、あっぱれと言うべきでしょう。仲基は、仏教・儒教・神道の三教から聖性を剥ぐことで抽出したもの、それは善への志向でした。しかもその思想は、その当時、世界の誰一人として見えていなかった『仏教経典の変遷経緯を喝破する』という偉業に支えられたものだったのです」と述べます。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

仲基が生きた18世紀前半という時代を考えると、これほどの独創性と慧眼に感嘆せずにはおれません。まさに無人の荒野を独り行くといった観があります。当時の宗教を相対化した上で、さらに何らかの道筋を提示しようと努めた姿勢には敬意を表したいところです。比較思想研究に携わったことがある人は、この困難さが実感できるはずです。仲基には、やがて来る近代が見えていたのです。明確に行く末のビジョンをもっていました。それは”世俗化した社会”であり、”各個人の理性を根拠として善を目指す道”でした。そこはドイツの哲学者で義務論を構築したカント(1724~1804)や、同じくドイツの哲学者で弁証法による進化を説いたヘーゲル(1770~1831)なども見据えていた方向性だと言えるでしょう」

わたしは、いずれ拙著『儀式論』(弘文堂)の姉妹本となる『聖典論』を書きたいと持っています。その意味でも、本書は大変参考になりました。わたしは、江戸の思想家としての「富永仲基」という名前だけは知っていましたが、これほど凄い思想家であるということは知りませんでした。本書を読んで、仲基の天才ぶりに仰天した次第です。本居宣長や内藤湖南も仲基の天才に気づきましたが、新書という手に取りやすいスタイルで仲基の思想を令和の日本で紹介してくれた著者に深く感謝いたします。