- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.03.06

これから、わたしの好きな女優の本を4冊連続で紹介したいと思います。最初は、『映画女優 若尾文子』四方田犬彦・斉藤綾子著(みすず書房)からです。

若尾文子という日本映画史に輝く名女優を哲学的に考察した本です。2003年に初版が、2016年に新装版が刊行されています。共著者の1人である四方田氏は1953年、西宮生まれ。東京大学文学部で宗教史を、同大学院で比較文化を専攻。中央大(ソウル)、コロンビア大(ニューヨーク)、ボローニャ大などで客員教授・客員研究員。明治学院大学文学部芸術学科で教授として映画史を教えた後、現在は文筆に専念。『映画史への招待』『日本の女優』(ともに岩波書店)など著書多数。『ルイス・ブニュエル』(作品社)で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。斉藤氏は上智大学文学部心理学科卒、会社勤務を経て米国留学。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)映画テレビ学部大学院博士課程修了、哲学博士(映画学)。明治学院大学文学部芸術学科教授。編著に『映画と身体/性』(森話社)、共著に『映画の政治学』(青土社)など。

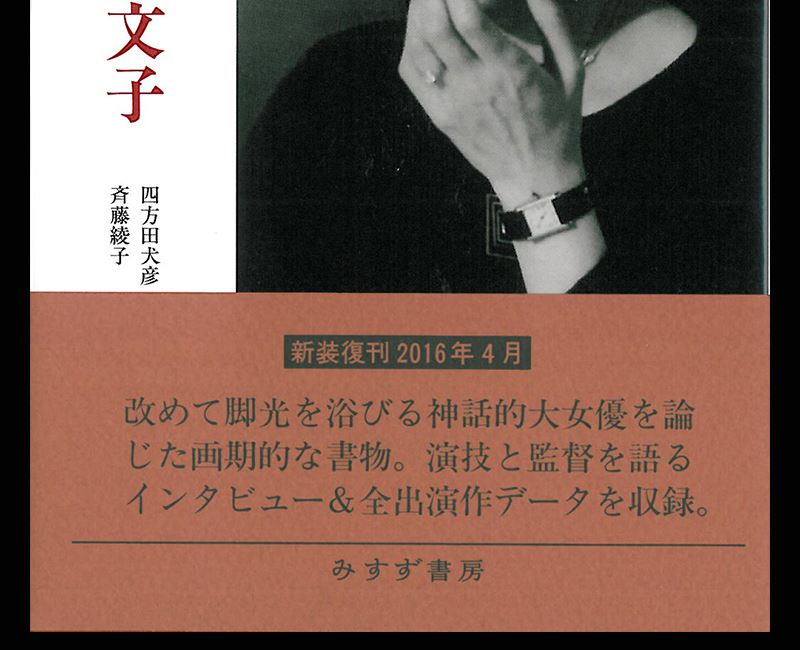

本書の帯

本書の帯

本書の表紙には若尾文子の写真が使われ、帯には「新装復刊2016年4月」「改めて脚光を浴びる神話的大女優を論じた画期的な書物。演技と監督を語るインタビュー&全出演作データを収録」と書かれています。また、カバー裏表紙には、「若尾文子は日本映画がもっとも頂点に到達したとき、そのまさに頂点に位置していた女優である。彼女は可憐な女学生を演じ、悪の化身として男たちを破滅させる魔性の女を演じ、そして激情に我を忘れる人妻を演じた。」(はじめに)として、「1950年代から60年代にかけて、日本映画の最盛期に大映の看板女優としてスクリーンを駆けぬけた若尾文子。とくに増村保造監督とコンビを組んだ数々の名作で、みずからの欲望にどこまでも忠実に自己決定を貫くヒロインを演じ、高度成長期の新しい女性を強烈に印象づけた。本書は、再上映などであらためて脚光を浴びているこの神話的大女優を、二人の映画研究家が真っ向から論じる画期的な女優論である。個人の原理である欲望と、共同体を支える民主主義が結合した希有な女優として若尾を位置づける四方田論文、男性の視点から撮られたヒロインが女性をも魅了する〈若尾文子的問題〉を探る斉藤論文に、女優みずからが演技について、監督について縦横に語ったインタビュー、さらに160本にもおよぶ全出演作のフィルモグラフィを付した、映画ファン待望の一冊」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

欲望と民主主義 四方田犬彦

第1章 監督と女優

第2章 増村保造の日本映画批判

第3章 スター、若尾文子

第4章 『青空娘』から『妻は告白する』まで

第5章 増村保造の女優観

第6章 後期の作品

第7章 欲望と民主主義

女優は抵抗する 斉藤綾子

Ⅰ 不穏な瞬間

Ⅱ 文子は告白する

Ⅲ スターから女優へ

Ⅳ 若尾文子の重力

Ⅴ 愛を身体化する『清作の妻』

若尾文子インタビュー

自分以外の人間になりたい

若尾文子フィルモグラフィ―

[志村三代子・作成]

「あとがき」

「はじめに」の冒頭を、四方田氏は「若尾文子は日本映画がもっとも頂点に到達したとき、そのまさに頂点に位置していた女優である。彼女は可憐な女学生を演じ、悪の化身として男たちを破滅させる魔性の女を演じ、そして激情に我を忘れる人妻を演じた。にもかかわらず、彼女を本格的に論じた書物はこれまで一冊も存在せず、わずかに断片的なインタヴュウ記事が散見されるに留まっていた。いや、それどころか、写真集さえ刊行されていなかった。これは日本映画を考えるうえで、きわめてゆゆしきことではないだろうか。本書はその意味で、若尾文子についての最初の研究書となることだろう」と書きだしています。

本書が生まれたきっかけは、以下のようなものでした。1994年にイタリアに留学していたとき、四方田氏は増村保造監督の日本映画史に関する書物を見つけました。それが契機となってイタリアで増村監督の回顧上映を企画して成功したのですが、その延長で大映をめぐるシンポジウムを明治学院大学で開催、さらに大映で増村監督と組んだ代表的女優である若尾文子に関する本を書くことを思い立ったのです。

本書の第一部「欲望と民主主義」で、四方田氏は若尾文子が増村保造監督と組んでつくった20本の映画を前半と後半と分け、さらに後半を3系列に整理して論じます。前半の映画は『青空娘』(1957年)、『妻は告発する』(1961年)、『燗』(1962年)などで、後半は『夫が見た』(1964年)から『千羽鶴』(1969年)です。この後半は、『卍』(1963年)、『刺青』(1966年)などの谷崎もの、『清作の妻』(1965年)、『赤い天使』(1966年)などの戦争もの、『妻二人』(1967年)、『華岡青洲の妻』(1967年)などの家族メロドラマものなどの系譜があります。この他、水上勉の小説を映画化した『雁の寺』(1962年)、『越後竹人形』(1963年)などがあります。

第1章「監督と女優」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「誰もがスクリーンの若尾文子を憶えている。『祇園囃子』のなかで、幼げではあるが健気に自分を守ろうとする舞妓。『処刑の部屋』の、知性と強いプライドをもった女子大生。『青空娘』では、女中の娘と貶められながらも明朗にわが道を行こうとする娘。『妻は告白する』で、額に紅蓮の執念を燃やしながら、なりふりかまわず若い男を追う未亡人。その鶏のように苦悶に満ちた両手の指。『しとやかな獣』の、平然と男たちを手玉にとり、堂々と館を構えてしまうOL。『雁の寺』では、少年僧を姉のように優しく見守る住職の妾。『卍』と『刺青』では、谷崎潤一郎が長らく夢見てきた、危険にして運命的な美女。そして『赤い天使』では、悲惨な戦場にあってエロティックな献身をも厭わぬ従軍看護婦……。彼女は庶民的で可愛らしいかと思えば、気位が高く、不機嫌そうである。愛する男のためにはいかなる自己犠牲も辞さないかと思えば、並みいる男たちを食いものにして、いっこうに悔いるところがない。みずからの欲望にどこまでも忠実に、ただ本能が命ずるままに、世間と常識を無視して生きようとするその姿勢には、一種壮絶な雰囲気が漂っている」

もとよりここで語られている若尾文子とは、現実に実在している若尾文子その人ではない、と著者は言います。それはどこまでもスクリーンのうえで形成されてきた神話的映像であって、それが構築されるためには映画会社の制作体制から監督の個性、観客の要請、そして大きな意味での時代の原理的選択といった諸要素が複雑に働いているとして、著者は「1本のフィルムを例にとるならば、まず物語の根本にあたる行為者のそれぞれのあり方が定められたのち、脚本の段階で登場人物に性格づけが与えられる。現実に肉体をもった俳優が映画に関わるのはその次の段階であって、観客が手にすることのできるフィルム体験は、ここから開始される。こうしたフィルム体験の積み重ねを通して、俳優のもつ神話的映像が徐々に構築されてゆく。もっともそれは香水のように実体もなく、手にとろうとするとたちまちのうちに蒸散してしまいかねない微妙なものであって、分析的言語で語ることがきわめて難しいものである。だがそれこそが、映画的身体の真性のあり方であって、それを不用意になにかに還元することは慎まなければならない」と述べています。

第3章「スター、若尾文子」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「若尾文子が1951年、長谷川一夫の紹介で大映に5期ニューフェイスとして入社したとき、社長であった永田雅一が『ヒク嶺の花』といったことはつとに知られている。一般的に映画スターが観客から『高嶺の花』だと信じられているのに対して、若尾は『だれにでも手の届きそうなところが身上だ』というわけである。この時点では、山本富士子はまだ大映に入社していなかった。ミス日本であった山本が同じ永田のもとでスターとしてデビューし、その高貴な雰囲気の容貌を生かして、衣笠貞之助の新派映画などで零落した令嬢の役を演じたりするのは、1953年以降のことである。だがそれは別にしても、若尾を『ヒク嶺の花』と端的に見抜いて大映に迎えいれた永田には、制作者としての独特の直感がはたらいていたというべきであろう。彼は観客から隔絶したところで神聖な存在としてあるスターを理解しながらも、同時に『隣のお姉さん』として、容易に観客が心理的同一化を計ることのできるスターの大衆的な側面を、見落としてはいなかったのである」

第6章「後期の作品」では、谷崎潤一郎の小説を映画化した「卍」(1964年)が取り上げられます。増村保造監督が若尾文子を主演に、岸田今日子と船越英二をともなって撮った作品です。『卍』の映画化は、公開当時、観念的すぎて谷崎の原作から離れ過ぎているという批判を浴びたと、増村は述懐していたことを紹介し、四方田氏は「もっとも現実にフィルムを観る観客は、そこにかならずしも増村が当初に意図した論理的図式が計画通りに実現されているという印象は受けないかもしれない。なるほど最後に近付いてくるにつれて、岸田と船越が演じる夫婦がいかにも滑稽かつ悲惨に思えてくることは事実である。だが、それだからといって、このフィルムにおいて原初のギリシャ的肉体美が欧米文明の原点として賞賛されているかというと、かならずしもそうとはかぎらない。監督が制作した細かな図式のいっさいを越えて、このフィルムでは若尾文子の肉体が恐るべき過剰さのもとに、いたるところに転がっているのであって、彼女が現われるたびに口にする、ドグラマグラにも匹敵するような虚言と手練手管は、もはや観客に明晰な分析的認識など許さないように思われる」と述べています。

続いて、同じく谷崎作品の映画化である『刺青』(1966年)が取り上げられます。『卍』と比較してみたとき、『刺青』にはそれ以前から若尾文子が携えてきた、通過儀礼の物語構造が強固に存在していると指摘することができると指摘して、四方田氏は「原作は谷崎潤一郎の処女作ともいうべき同名の短編であるが、そこに中編『お艶殺し』が接合されている。若尾が演じている主人公は、もとは日本橋の質屋のひとり娘であったが、意に添わぬ結婚を蹴って手代と駆落ちし、船頭に騙されて刺青を背中に彫られたあげくに、深川に芸者として売り飛ばされたという経歴の持ち主である。彼女はやがて芸者として大評判になり、自分を罠にかけた男たちに次々と破滅させてゆく。元は素人娘だったとは思えないほどの魔性の女となり、その所業はもはや復讐の域を越えて、悪という概念そのものに魅惑されたものへと化してゆく」と述べています。

『華岡青洲の妻』(1967年)も取り上げられ、四方田氏は「『華岡青洲の妻』では、若尾はさらに多くの女優たちのなかに飛び込み、彼女たちが築き上げる関係の網の目のなかで自己実現を果たそうと腐心している。浪速千栄子から渡辺美佐子まで、また語り手である杉村春子までを含め、多くの女たちに取り囲まれたなかでの彼女のあり方は、同じ前近代の日本の田舎を舞台にした『清作の妻』と比較すると、きわめて錯綜したものである。とりわけ高峰秀子と若尾との競演は、この作品をユニークなものにしている。それは『妻は告白する』で女優開眼をはたしたといわれる若尾にとって、はじめて本格的に訪れた、偉大なる先行者との対決であり、模倣と反復というこれまでになかった主題への挑戦でもあった」と述べています。

『華岡青洲の妻』で、若尾文子は日本を代表する名女優であった高峰秀子と共演しました。年齢が大きく違いながらも、それぞれに独自の神話を形成してきた2人の女優が共演するとき、そこでなんらかの意味で先行者から後続の者への譲渡と引継ぎがなされることは、映画史において珍しいことではないと指摘し、四方田氏は「入江たか子から原節子へ、またダニエル・ダリュウからドミニク・サンダへ、彼女たちはあるフィルムで共演することで、この儀礼的行為を遵守してきた。後続の者はそれを通して、ある意味で先行者のオウラの分有を許され、力を得てよりいっそう光輝くことになった。もっとも『華岡青洲の妻』における高峰秀子と若尾文子の場合を考えてみると、物語の水準においては継承と反復が主題化されているにもかかわらず、けっして先に挙げたような形でも女優のアウラの継承がなされているとは思われない」と述べています。

なぜ、『華岡青洲の妻』では高峰秀子から若尾文子への女優のアウラの継承がなされなかったのか? 四方田氏は、「これはどこまでも競演であって、共演ではないのだ。若尾文子は『妻二人』で岡田茉莉子に対して自己牽制を課したのとはうってかわり、ここでは周到に計算された演技のもとに、高峰秀子を迎え撃とうとしている。女優の継承という表現が不適当であるのには、もうひとつ理由がある。このフィルムで主演してしばらく後に、若尾がスクリーンから引退してしまったためである。一方の高峰秀子にそのような事態が訪れなかったことを考えてみると、そこには皮肉めいたものが感じられなくもない」と述べます。

四方田氏は、他の共演した女優、岸田今日子、岡田茉莉子、高峰秀子らと、あるいは共演はしていないが吉永小百合、京マチ子、山口百恵などと比べながら論じています。第7章「欲望と民主主義」で、四方田氏は「1930年代から50年代にかけて、日本映画のなかで際だった対照を見せていたのは、原節子と李香蘭(山口淑子)という、ともに1920年生れの女優であった。彼女たちはみごとに正反対の神話的映像のもとに観客を魅了し、その偶像として君臨した。

原節子は西洋人の血が混じっていると噂されるほどに清楚にして高貴な雰囲気をもち、誇り高き令嬢から軍国主義の国策女優までを演じたのち、戦後は喪れた美しき日本を代表する「永遠の処女」として、特権的なノスタルジアの対象となった。一方で李香蘭はダニエル・ダリュウを思わせる謎めいた媚態と国籍不詳の神秘的装いのもとに、植民地主義を国是とする日本にとって、つねに好ましい異邦人の女性を演じ続けた。この2人の女優が神話化されるにあたってもっとも大きな役割を果たしたのは戦前日本の軍国主義であり、戦後のアメリカ統治下における民主主義とその反動としてのナショナリズムであった。

続けて、四方田氏は「山本富士子は同じ大映で50年代に一世を風靡した女優であったが、60年代のはじめに早くも映画界を去ってしまったので、比較の対象とはならない。久我美子、香川京子、有馬稲子、岡田茉莉子、南田洋子、司葉子といった女優たちは、ほぼ若尾文子と同年齢といえ、美貌と演技においてそれぞれに傑出したものをもっているが、若尾ほどに国民的な規模で神話化されてきたわけではなかった。7歳年下の浅丘ルリ子にしたところで(きわめて残念なことであるが)どこまでも男性アクション路線中心の日活でスターとなったことが手伝ってか、若尾ほどに女性の欲望と意志とを、かくも長期間にわたって全面的に開花させ、男女双方の観客から熱狂的な支持を受けてきたわけではなかった」と述べます。

その意味で、若尾文子と比較しうる女優は吉永小百合であると指摘する四方田氏は、「若尾文子の次の世代で、彼女に匹敵するほどの神話的威光を放つ女優を探すとすれば、それは戦後民主主義のただなかに生まれ落ち、まさにそれを体現する存在として国民的に支持された吉永小百合を待たなければならない。吉永の明朗さ、都会的な近代性、社会的矛盾への開かれた態度は、若尾文子とはまさしく対照的であり、それは同じメロドラマにしても『キューポラのある町』と『青空娘』の貧しい娘、『あいつと私』と『偽大学生』の女子大生を比べてみるだけでも、瞭然として理解できることだろう」と述べています。

吉永小百合が60年代、すなわち高度成長期に日本を代表した神話的女優であったとすれば、70年代、すなわち政治の時代の興奮が過ぎ去り、日本映画において撮影所体制が機能しなくなった時期に唯一の神話的威光を発揮できたのは、山口百恵であったと、著者は指摘します。そして、「山口百恵が東宝のスクリーンで活躍したのは、1975年の『伊豆の踊子』から80年の『古都』まで、わずか5年間にすぎず、それをそのまま若尾や吉永と比較することは、あるいは慎まねばならないことかもしれない。だがこの短期間において彼女が醸成した女優神話は、それ以前のいかなる女優もが体現できなかった、ある不思議な倒錯性を帯びている。東宝がスターとしての彼女に与えた女性主人公の役は、いくつかの例外を別とすればことごとくが60年代に吉永小百合をはじめとするスター女優が演じた、近代日本文学の名作であり、それを演じる彼女の周囲には民主主義に対する深い懐疑が漂っていた」と述べます。

さらに、四方田氏は「この時期に唯一、神話的事件となりえた女優は山口百恵であったといえる。だが彼女は、若尾文子のような欲望のまったき噴出を体現するにはあまりにも重すぎる抑圧に縛られており、若尾における『妻は告白する』に匹敵する決定的作品に出会うことなく、増村保造の言に従うならば『アイドル』のままで引退してしまった。山口百恵が80年代に生き延びることができなかったという事実は、ある意味で60年代まで若尾や吉永を支えてきた撮影所体制の終焉とも、軌を一にしている。国民的な意味でのスター女優が出現する前提としての大手映画会社の制作配給システムは、70年代に疲弊の極致にあり、もはや百恵を支え続けることが困難となっていたのだ」と述べています。

日本映画が戦後の復興の中で、日本映画が再び大衆的人気の獲得を成功した50年代初頭に女優としてデビューした若尾文子は、溝口健二や小津安二郎といった戦前からの巨匠の最晩年のフィルムに出演するという幸運に恵まれました。四方田氏は、「彼女は日本映画がもっとも大きな規模にまで発展し、最高の興行成績をあげていた時期に、スターから女優への転身に成功し、しだいに製作本数が減ってゆく撮影所体制のもとで、質的に高い作品に出演作を絞っていった。この時期に増村保造という監督に出会い、12年間にわたってその女性の観念を体現する役割を務めたことは、大きな意味をもっている。このように回顧してみると、若尾文子は日本映画史において、きわめて幸運かつ幸福な女優であったことがわかる」と述べています。

増村=若尾のコンビがスクリーンで実現させたものとは何であったのか。端的にいって、それを欲望と民主主義の原理であったといってみたい気持ちに駆られているという四方田氏は、「欲望とはどこまでも個人の原理であり、共同体からの離反を前提としている。『清作の妻』のお兼が前近代と近代の狭間にあってどこまでも個人を抑圧する村落共同体と、さらにその背後にある国家に対して、どこまでも女としての欲望に忠実に夫を傷つけたように、また『妻は告白する』の彩子が法廷において旧道徳に基づく家族意識を堂々と拒否して、激情の発作に身を任せたように、若尾文子はつねに抑圧されてきた欲望の、突然の噴出を劇として演じてきた。そしてそれは、徹底した近代主義者であった増村保造の手で、自立した意志という形を与えられ、日本映画における新派的な感傷性への激烈なまでの批判として現われた。日本映画の脆弱な伝統から離反することを恐れなかったという点で、増村の監督としての生涯の一貫性には、注目すべきものがある」と述べます。

若尾文子の顔が生来的にもっている透明感は、彼女をそれ以前のスター女優、すなわち原節子や李香蘭とはまったく異なった神話の主人公たらしめたとして、四方田氏は「彼女は西洋人の血が入っているとも、実は外国人であるとも噂されることもなく、まったき無地の場所に立ちながら、観客たちが理想とする日本人女性を演じ続け、そこにはいささかも特権的な逸脱というものが感じられなかった。身近のどこにいても不思議ではない「青空娘」を演じるかぎりにおいて、若尾は今日的な意味で充分にポップな存在であり、自在に何者にでも変化することのできる力を備えている。この欲望と民主主義の結合こそが若尾の本質であり、それを他の神話的女優に求めることは、日本映画史では不可能なことといえる。原節子はこのいずれをも所有していない。吉永小百合には民主主義はあっても、欲望がない。山口百恵は鬱屈した欲望を隠しながらも、民主主義の無力を知り抜いている。ただひとり若尾文子だけが、この2つの要素を合わせもちながら、みずからの神話化に成功したといえるのだ」と述べます。

そして、四方田氏は「女優とは、どの時点をもって女優として完結するものだろうか。本稿で述べたように、増村保造はスター(アイドル)が『時分の花』を捨て、いかに女優として演技を構築してゆくか、その始まりの地点について考察をしたことがあった。ではその延長上に、女優が完結する時点についても、われわれは考えをめぐらさねばならない。端的にいってそれは、老女として主演を張ったときであると、わたしはいいたい。おしゃまな小娘から始まって、結婚物語に出演し、不倫の人妻を演じてきた女優が、時満ちて老いた身体をその老いゆえに肯定するようなフィルムに登場すること。だが、今日の日本映画が、こうした女優の成熟に力を借していると、はたしてどこまでいえるだろうか」と述べるのでした。

第2部「女優は抵抗する」は、女性が女優若尾文子をどのように観るのか、男性の側から描かれた増村監督の映像のなかで彼女はどのような演じ方をしたのかという問題意識のもとに論旨を構築しています。斉藤氏はこの問題意識<若尾文子問題>と呼んでいるのですが、ここでは「ホモエロチックな欲望」「両性的オマージュ」「家父長制における女性の抵抗」「ジェンダーコード」「共同体と個人」「折衝」「重力」といったタームを駆使して哲学的な考察がなされています。

Ⅱ「文子は告白する」の冒頭を、斎藤氏は「若尾文子は、1951年に大映演技研究所に入り、52年『死の街を脱れて』で本格的デビュー、87年『竹取物語』に最後の映画出演をするまで159本の映画に出演している。デビュー1年目にして8本に出演、その庶民的な親しみやすい容貌が注目され、53年『性の目ざめの年頃の女子高生』を演じた『十代の性典』に出演、人気を博した。54年から62年までは年平均10本以上に出演し(最高は56年の14本)、それ以外の年でも66年頃までは年7本ほどのペースでこなし、5本以下になるのは66年以降のみ。大映が71年に倒産し、活躍の舞台が本格的にテレビに移った1970年代以降の出演作がわずか6本であることを考えると、若尾文子は映画女優として、52年から69年までの18年間でなんと153本の映画に出演していることになる。単純に平均しても年に9本の割合である。実に驚異的な仕事の量だ。その上、大映の看板スターとして他社の出演作はわずか4本にすぎない。若尾文子は、まさに撮影所のスター・システムによって生み出され、育てられた正統的な系譜の上に立つ女優と言えよう」と書きだしています。

増村保造は、本来的に女優は「巫女」であると定義し、自分も女優にそのような役割を望むと言明したことを紹介し、斉藤氏は「増村のヒロインは先ず第一に『巫女になって、神(監督)の託宣、人生の真実を物語る』ために存在するのだ」と述べています。また、この時期の若尾文子は男性観客にとっての「代償満足」の対象であっただけでなく、「変身願望」、つまり女性の同一化の対象としての存在でもあったと考えられるとして、斉藤氏は「アイドル・スター時代の若尾文子は、明らかに女性ファンと高い親和性を持っていたのだ。そして、田中絹代や吉永小百合の場合を考えても判るように、スターとしての地位を何年も維持させるのは、女性ファンの支持がなければできないことである。イメージは変遷したが、また、長い間〈男性のアイドル〉と言われてきた若尾文子も、実は、田中絹代などと同様に女性ファンの支持を獲得した女優なのである」と述べています。

若尾文子について、『からっ風野郎』(1960年)で共演した三島由紀夫は、「今まで若尾さんは、ともすると可憐な娘役のまま成長したように世間から思われてきたが、その役者魂といい、俳優としての技術といい、そこらの演技派気取の俳優の遠く及ばぬものを持っているのを、僕は共演してみて初めて知った。」と述べています。斉藤氏は、「三島がこのような発言をしたのは、彼女が撮影現場での大変な苦労を思いやったというためだけではないだろう。一人の職業人としての若尾文子という女優の〈ありよう〉に対する一種の敬意が込められている」と述べます。ちなみに、映画撮影時の三島は増村にさんざんしごかれたそうですが、若尾文子は「あの大作家が…」と気の毒に思い、三島が増村の指導を受けているときは目を逸らしていたといいます。

第三部は若尾文子へと両著者とのインタヴュー「自分以外の人間になりたい」(2002年9月26日、於:プリンスホテル)ですが、とりたてて興味を引く箇所は少なかったです。ただし、「映画界に入られる前からずっと映画はご覧になってましたか」という質問に対して、若尾文子が「好きでした。私は、終戦の時はちょうど疎開してたんですよ、仙台に。母は仙台で死んだし。兄も死んだし。姉もいましたけど、姉はすぐに東京に帰りまして、私ひとりだから淋しいのよね。本来はね、映画なんて見ちゃいけないんですよ。学校にわかったら大変なんですよ。でも、なぜか見てましたね。だから、アメリカ映画はほんとに最初から。それで、最初にもう夢中になって、とにかくもう、毎日毎日そのことばかり考えて。4回、どうやって通ったのかわかんないんだけど、4回劇場に通ったのは、ローレンス・オリビエの『ハムレット』。これはもう……」と語っています。 ここだけは非常に興味深く読みました。

また、「中学生くらいの年頃で、堅い学校だから、髪の毛だって、1年生はどのくらい、2年はなんとか、3年は編んで、4年はどうとかって決まってるんですから。そのくらい堅い。まして、洋画なんて見に行ったら、どうなるかかわんない。不良の烙印を押されて」と語っています。それにしても、中学生でローレンス・オリビエに魅せられるとは早熟ですが、まるでオリビエ夫人になったヴィヴィアン・リーのようではありませんか。そう、若尾文子の可憐さ、妖艶さは「風と共に去りぬ」でスカーレット・オハラを演じた大女優に通じるものがあります。つまり、若尾文子とは日本のヴィヴィアン・リーなのかもしれませんね。

最後に、わたしが若尾文子の魅力に取りつかれたのは「花実のない森」(1965年)という松本清張原作のミステリー映画を観たときです。一条真也の映画館「松本清張の原作映画」に書いたように、2020年の初頭、わたしは清張ミステリーを映画化したDVDにドはまりし、一気に全作品を鑑賞しました。その頃、北九州市にある「松本清張記念館」で求めたDVDの中に「花実のない森」があったのです。早速観ましたが、若尾文子のあまりの美しさに陶然となってしまいました。1965年といえば、わたしが2歳の頃ですが、当時の彼女の美しさは神がかっています。その後、彼女のDVD―BOXを速攻でアマゾンに注文しました。なお、一連の清張原作映画でもう1人、その美しさに魅了された女優が岩下志麻です。詳しくは、一条真也の読書館『美しく、狂おしく 岩下志麻の女優道』をお読み下さい。