- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.03.09

『愛し続ける私』十朱幸代著(集英社)を読みました。

昭和を代表する名女優の初の自伝です。著者は、1942年11月23日、東京・日本橋生まれ。俳優・十朱久雄と、母・光子との間に生まれる。中学生でモデルを初め、見学に訪れたNHKでスカウトされ、『バス通り裏』の「元子」役に抜擢。以降、テレビ、映画、舞台、ラジオに活躍。小坂一也氏との事実婚と別れを端緒として、華やかな恋と結婚の噂は常に話題の的となる。1980年「第23回ブルーリボン賞・主演女優賞」受賞、2001年度「第27回菊田一夫演劇賞・大賞」受賞。1984年~1996年「日本アカデミー賞優秀主演女優賞」を4度にわたり受賞。2014年「旭日小綬章」受章。本書は、2018年9月に初版が刊行されました。

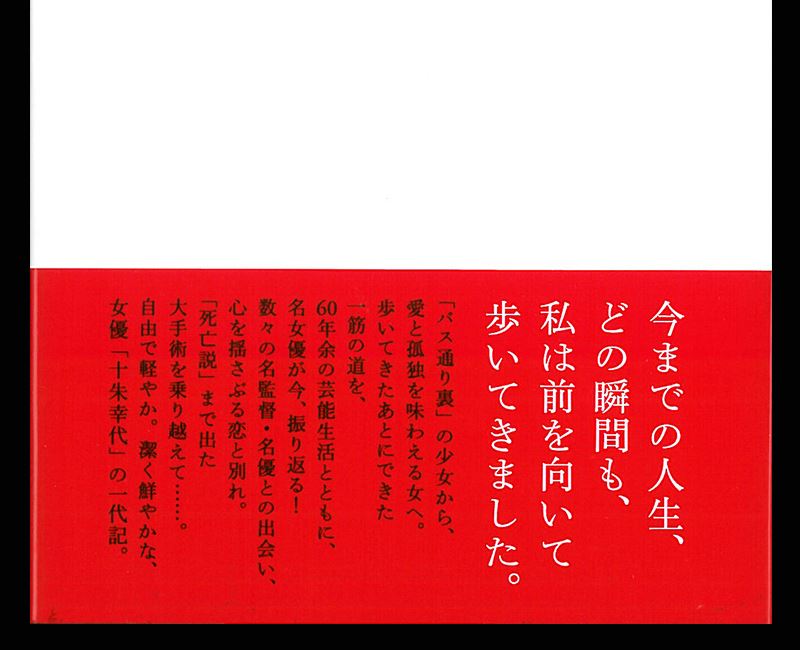

本書の帯

本書の帯

表紙カバーには、若き日の著者の顔写真が使われ、帯には「仕事、恋、別れ、痛み…すべてを愛して『今』がある。」「大反響 重版!」「女優生活60年、初めての自伝」と書かれています。帯の裏には、「今までの人生、どの瞬間も、私は前を向いて歩いてきました。」「『バス通り裏』の少女から、愛と孤独を味わえる女へ。歩いてきたあとにできた一筋の道を、60年余の芸能生活とともに、名女優が今、振り返る! 数々の名監督・名優との出会い、心を揺さぶる恋と別れ。『死亡説』まで出た大手術を乗り越えて……。自由で軽やか。潔く鮮やかな、女優『十朱幸代』の一代記」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「芸能生活60年を迎えて、ますます輝く、日本の映画・TV・演劇界を代表する女優・十朱幸代の初の自叙伝。若くして黎明期のテレビ界に飛びこみ、絶大な人気を誇って以来、ずっと演じることを第一に生きてきた彼女。その、青春、昭和のスタアたちとの交友、熱く枯れない芝居への想い、病との闘い、そして数々噂されてきた恋の真実とは……!? 死亡説も流れたほどの大手術を経て、75歳を迎えた今思う『孤独と自由の楽しみ方』、『美と健康のための秘訣』など、人生100年時代の知恵も充実。今だから明かせる話が満載!『ひたむきな女』の生き方を、瑞々しく記した一冊」

また、「この本の見どころ」として、「豊富な写真と文章で昭和~平成のテレビ界、映画界、演劇界とその内幕が体感できる」「『私』と『恋』と『結婚』と。取捨選択に悩む女性の姿は、世代を超えて共感!」「『みんな最後はひとり』。人生100年時代を明るく生きるヒントと勇気が湧いてくる」「あの人とのことは……真実? 気になる恋愛、ビビッドな思い出を、初めて自分の言葉で振り返る」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 「バス通り裏」を通り抜けて

第二章 駆け出し女優

第三章 ひとつひとつ階段を上る

第四章 脱皮

第五章 ひたむきに愛して悩んで

第六章 痛みと怖れに勝利

第七章 自由と孤独を愛して

「おわりに」

「はじめに」の冒頭を、著者は「ひとつの役を演じ終えると、人として、ひとつ生まれ変わった気がします。私は仕事を始めるのが早かったので、高校もろくに通えず、きちんと勉強できませんでした。ただその分、仕事を通してたくさんのことを学び、成長してきた。そんなふうに思っています」と書きだしています。女優としての忙しさに追われる一方で、著者にとってのもうひとつの学びの機会は、「恋」だったそうで、「ひとつ恋をすると、やはりひとつ、女として成長したように思います」と述べています。

また、著者は「好きになったら、一途に愛してしまいます。隠しごとは嫌いですし、こそこそするのも苦手なので、なるべくオープンにしてきました。そのせいか、マスコミには〈恋多き女〉というレッテルを貼られました。言われてみれば、その通りなのかもしれません。ただ、結婚はしませんでした。いつも私は、結婚よりも仕事を選んできたんです。結婚して子どもを産んで……、と考えたことがなかったわけではありませんが、その時々で私はいつも、悩み、迷い、結局、自分が女優であることを、選んできました」と述べています。

第一章「『バス通り裏』を抜けて」では、著者が少女時代、家族で赤坂に住んでいたことがあったことが書かれています。新坂町と呼ばれていたあたりで、すぐそばにプロレスラーの力道山が建て高級マンションがあったとして、「力道山さんご自身もその”リキ・アパートメント”にお住まいで、マンションにはプールがありました。あの頃、プールがついたマンションなんて、本当に珍しかった。そんな最先端の豪華マンションのプール開きに、近所の子どもたちと一緒に私も呼んでくださいました。まだ芸能界に入る前でしたが、大人気者の力道山さんが私のことを可愛い可愛いと言ってニコニコしていらしたのを覚えています。強くて優しくて。理想の男性像ってこういう人だ……、と思って見ていました」と書いています。これは初めて知りました。なんだか、力道山に対する見方が変わる良いエピソードですね。

「スタジオ見学からチャンス到来!」として、著者は「父にくっついて映画の撮影所に遊びに行くのも、大好きでした。そういうときに喜んで行くのは、兄妹の中で私だけ。撮影所には、岸惠子さんや有馬稲子さんのような絶世の美女が、オシャレなお洋服を着てすぐ側を歩いているのです。そのあまりの美しさに、私はうっとりしたものです。いつか自分も女優になりたい、と、憧れる気持ちはふくらむ一方でした」と述べています。

「『公認のカップル』誕生」では、小坂一也との恋愛に言及し、「小坂さんはもともと歌手として活動し、そこから俳優に転身したので、すでに私より7歳年上。私から見るとすごく大人に見えたのですが、そばにいて話しかけてくれたり、何をするにも子ども扱いしませんでした。それが妙にうれしかったのです」と述べ、さらに「デートの後、私を家に送り届けてくれると、そのまま兄や妹と一緒にゲームをしたり、おしゃべりしたり。そのうち遅い時間になってしまい、湘南の鵠沼に住んでいた彼はたびたび、泊まっていくようになりました。そんなことが続いて、だんだん家族の一員のようになり、もうひとりの兄のようになり、公認の恋人として、マスコミにも紹介されるようになりました」と述べています。

「映画に夢中」では、幼い頃から映画が大好きで、物心ついたときは戦後間もない時期で、ディズニー映画を観て育ったようなものだと告白し、少し清張してからは「ハリウッド映画の素晴らしさに、私は夢中になりました。あのころは素晴らしいミュージカル映画がたくさん入ってきたのです。ミッチー・ゲイナーとかレスリー・キャロン、ドリス・デイ、本当に素敵な人たちでした。10代も半ばになって女優になるころは、オードリー・ヘプバーン、グレース・ケリーが登場」と述べます。

フランス映画にも夢中だったそうです。ヌーヴェルバーグの時代で、「アンニュイで可愛かったブリジット・バルドーの『素直な悪女』(1956)。『死刑台のエレベーター』(1958)のジャンヌ・モローが大人でカッコ良くて。イタリア女優も素敵でしたね。『島の女』(1957)のソフィア・ローレン、『太陽はひとりぼっち』(1962)のモニカ・ヴィッティ、『わらの女』(1964)のジーナ・ロロブリジーダも、すごいすごい、と思いながら見ていました。手探りで女優を始めて、何かしら吸収できないかと思いながら見始めたのに、いつのまにかそんなことを忘れて、夢中になって見ていました」と述べています。

さらに、著者は「もちろん男優も、素敵な人がいっぱいいましたよね。『太陽がいっぱい』(1960)の、アラン・ドロンはその代表格でしたけど、私は彼よりも、彼と一緒に『地下室のメロディー』(1963)に出ていたジャン・ギャバンがすごく好きでした。『北北西に進路を取れ』(1959)のケーリー・グラントも大好きです。兄の影響で、ウエスタンのジョン・ウェインもファンでした。友だちには「渋好みね!」って言われて、あまり共感は得られませんでした。でも、大好きな男優と言えば、なんといっても、クラーク・ゲーブル! 私のナンバーワン映画は、10代の初めに見た『風と共に去りぬ』(1939、日本公開は1952)なんです。あのレット・バトラーの素敵さは、忘れられません」と述べるのでした。

第二章「駆け出し女優」では、著者の憧れの女優が杉村春子だったことが明かされます。「杉村春子先生との一度だけの共演」では、大御所の杉村春子が若かった著者に親切に演技指導してくれたことが紹介され、「私が、杉村先生のいらっしゃる文学座の劇団員だというなら、教えてくださるのもわかりますが、わざわざ貴重な休憩時間を削ってまで、親切にていねいに教えてくださったのには、感激しました。ですから私はそれ以来、杉村春子先生、とお呼びしています」と述べています。

また、杉村春子について、著者は「本当に器の大きい、大女優でした。杉村先生はそれほど身長もお高くありませんし、目立つ風貌をなさっていたわけではないのに、舞台に立つとあのお小さいお身体に迫力が漲り、私の目は釘付けです。映像ではまるでその中で生きているかのようなリアリティがあり、存在感があります。当時の俳優さんには珍しく、杉村先生はジャンルを超えることに躊躇なく、舞台でも映画でもテレビでも、役者として胸を張って演じていらっしゃいました。杉村先生のようになりたい、とは、畏れ多くて言えませんでしたけれど、目標にして頑張ろうと思いました」とも述べています。

「石原裕次郎さん」では、著者が20代初めの頃に裕次郎と初めて共演したことに触れ、「ある時、日活作品、『光る海』に、主演の吉永小百合さんの友人役で呼ばれて出演しました。そのときの様子をご覧になっていた、有名なターキーさん、水の江瀧子プロデューサーが、私を裕次郎さんの相手役に抜擢してくださったのです。当時裕次郎さんは29歳、私は21歳でした」と書いています。撮影の前に、著者は他の作品の撮影中のセットに裕次郎に挨拶に行ったそうです。すると椅子にかけていた裕次はぱっと立ち上がり、著者に向かって、「よろしくお願いします!」と、きちんとお辞儀をしたそうです。

思いがけない裕次郎のお辞儀に、著者は「あの、大スタアさんが! ぺえぺえの私に! 冗談じゃなく、本当に礼儀正しい方なんです。それでいて、ふだんはフランクに話しかけてくださる」「いつも気さくで、気持ちの温かい方なので、撮影所で、裕ちゃんが嫌いな人はいませんでした。誰に聞いても裕ちゃんの話をすると、みんなうれしそうに話すのです。テレビ局の廊下なんかで久しぶりに偶然会ったりすると、『あー、裕ちゃん!』って自分から抱きついてしまう。自然にそうなってしまうような人なんです」と述べています。裕次郎の人間性がよく伝わってきますね。

「高倉健さん」では、著者が20代後半の頃に「地獄の掟に明日はない」(1966年・東映・降旗康男)で高倉健と初共演したことに触れ、「健さんはあまりご自分から口をきいたりはなさらないけど、周りにはとても細やかに気配りができる方でした。私が現場で立っていると、ご自分の椅子をこちらまで、付き人さんに運ばせてくださるんです。私は恐縮してしまって、『大丈夫です、結構ですから』ってお断りするんですが、付き人さんは『いえ、座ってください、高倉に叱られますから』って」と紹介し、「お酒をめし上がらないようで、タバコとコーヒーばかり飲んでいらっしゃった姿が思い出されます。いつもラフにお召しのふだん着にも、高級な質の良い物を、さりげなく着こなしていらっしゃって、とてもオシャレな方でした」とも述べています。

「全身全霊で舞台に挑む」では、事実婚の小坂一也と別れて傷心の著者が芸術座お正月公演で「史上最年少座長」として抜擢されたことに言及し、「映画の世界はやっぱり、美男美女の世界です。どこか、自分の居場所じゃないような気がしていたので……。それに、映像では、カメラや照明の力を借りて、いろんな演出法で、カバーもしてくださいます。フィルムは編集ができます。しかし舞台は、一旦舞台の上に放り出されてしまうと、その役者の実力が丸見えです。何もできない人は、何もできないことが丸見えなんです。いったん舞台に上がったら、はじめからしまいまで、あらゆる方向からすべてを見られてしまう。嘘も誤魔化しも効かない、実力勝負の場です。だからこそ面白いのだと、あらためて知りました。俳優であるからには、私もこの舞台で大きく咲き誇れる女優になってみせる、という強い気持ちが湧き起こってきたのです」と述べています。

「『男はつらいよ 寅次郎子守唄』」では、寅さんの映画(1974・松竹・山田洋二)に出たのも、小坂一也と別れる前後のことだったとして、「寅さんのマドンナの、健康的で明るい看護師さんの役です。渥美清さんは小坂さんとも仲が良かったので、結婚したときにはお祝いだからと、何人かでお食事をご馳走してくださったこともありました。私のほうは、渥美さんとは以前、連続ドラマ『おかしな夫婦』の棟方志功夫妻役で1年間、ご一緒したこともあります。だからこそ、沈んでいる姿を見せたくない、と空元気で明るく振る舞いながら、胸の痛みを隠して撮影に向かいました。そのとき私を見て、山田洋二監督はこうおっしゃっていたんですって。『十朱幸代というのは、本当に明るい女優だね。心底明るい人なんだね!』って。生涯で一番沈んでいた時期なのに」と述べています。

第四章「脱皮」の「『魚影の群れ』」では、「30代の終わりに、転機となる作品に出逢いました。映画『魚影の群れ』(1983・松竹富士・相米慎二)です。

もう十二分に大人の年齢にさしかかっているのに、相変わらず私の役は、清く正しく明るい、隣のお姉さん的な役柄ばかり。同年代の女優さんたちはもっと大人の女の深い演技で評価されているのに、私にはなかなか大人の役が来なかった。やりたいのに、できるはずなのに、と、ジレンマを抱えていたのです。そこに突然舞い込んだのが、相米慎二監督の『魚影の群れ』でした。主役の緒形拳さん演じるのが、大間のマグロの一本釣り漁師。夏目雅子さん演じる娘と2人で暮らしています。私はその家庭を捨てて若い男と逃げ出した女房の役でした。脚本を読むと、それまでやったことのない濡れ場があるし、当然ヌードにもなる、しかも汚れ役です」と述べます。

「『夜汽車』」では、『夜汽車』(1987・東映・山下耕作)で、著者が扮する主人公の露子が、やくざたちの前で指を詰めるシーンがあることが紹介され、「この場面は映画のクライマックスですから、どう演じたものか、考えました。でも、どうもひっかかります。女性がいくら力を入れても、指の骨まで一度に断ち切ることは普通ではできません。そもそもいわゆる『やくざ映画』を見たこともありませんでしたし、男性の力は強いので、同じようなシーンでも参考になりません。女性なら、自分ならどうするか……。考えに考えたあげく、本番では足を使って自分の身体を小刀に乗せて演じました。結果、儀式のような形になり、迫力も増して、話題を呼ぶシーンになりました」と述べています。

「京都・太秦で過ごした夏」では、『極道の妻たち Ⅱ』(1987・東映・土橋亨)出演時のエピソードが語られます。著者は、「自分とかけ離れた役柄ほど扮するのが面白い……等と豪語していた私でしたが、それにしてもどう逆立ちしても、私が極道の妻には見えないでしょう? 悪戦苦闘しつつ、いよいよクライマックスシーンの撮影に。親分だった夫が死んで借金が膨れ上がり、女ひとりで敵方に乗り込み、居並ぶ組長たちを前に啖呵を切って大金を返すくだりです。……しかし、啖呵の台詞だけではインパクトが足りない。そこで、考えに考えた末、閃きました。札束の山を包んだ風呂敷包みを四方に開いて中身を見せ、そこで啖呵を切る。『ほな、これで失礼さしてもらいます』と背にしたドアに向かい、ちょっと立ち止まり、再び元の位置に戻る。そして風呂敷の端をつまむと、サーッと札束の山の下の風呂敷を引き抜き、踵を返して引き上げたのです」と述べます。

第五章「私を成長させた恋」では、「私、若いころは〈恋多き女〉なんて言われました。否定はしません。だって私の周りには素敵な男性がたくさんいましたし、私は誰とも結婚していないから、自由でした。恋愛したって、誰にも迷惑かけるわけじゃない。素敵な恋、いっぱいしました。でも恋愛すら、仕事をするうえで、本当は邪魔だったんです。私はすぐに夢中になってしまうから。ひと筋だから。心がそっちに行ってしまうんです。撮影の最中にも、『早く終わらないかな~』なんて、思ってしまう。困ったものです」と述べています。

「身を投げ出してくれた人」では、有名な西城秀樹との恋愛が語られます。著者は、「彼とは、婚約寸前まで行きました。私が結婚というものに一番近づいたのは、あのときだったように思います。そのころには仕事にも少し余裕が生まれていて、『今なら結婚という選択肢もあるのかもしれない』、と思ったのです。実は婚約発表会見を1週間後に準備する、というところまで、行きました。それでも、ふたりの周囲には、反対する方がたくさんいました。自分の親、兄弟、彼のご家族の反対を前にしたら、私はそこから先に進めなくなってしまい……」と述べます。

さらに、著者は西城秀樹との破局について、「迷いを振り切っても結婚する、という覚悟が私にないと知って、彼は去って行ったのです。そもそもこの結婚は無理なのでは、という思いが、私にはやはりあったんですね。私は年齢的に40代も半ば過ぎでしたから、彼の子どもを産むことは難しかったですし。あのとき結婚していても、結局はだめだったのかもしれない。きっとどこかで壊れてしまったような気がします」と述べています。

第七章「孤独と自由を愛して」では、よく「一番好きな役は?」と聞かれることがあり、「どれが好きとか、どれがどうだったとか、後で語るのは、意味がないような気がします」と述べます。「では、どういう役が好きなの? どんな役がやりたいの?」という質問なら答えられそうだとして、著者は「……そう、昔見たイタリア映画『道』(1954、日本公開は1957)。男はたしかアンソニー・クインが演じ、女はジュリエッタ・マシ―ナ。うろ覚えですが、ふたりは夫婦でも恋人でもなく、馬車で旅をする生活です。そう、娘の名はジェルソミーナ。貧しくてつらい生活。でも、彼女には彼しかいないのです。酒飲みの彼の機嫌次第で幸せだったり、ひどいめにあわされたり……。それでもジェルソミーナは、泣いたり笑ったりしながら彼を追いかけ、彼についていくんです。報われることは少ないのに、彼を愛しているんです。そういう一途さを、演ってみたいですね。切なく哀しい女」と述べています。

そして、最後の「自由で孤独な私を楽しむ」では、著者は「私は女優ですから、つらいことや心の葛藤は、演じればいい。演じるだけでいい。泣いたり怒ったり、悲しんだり悔やんだり、そういうネガティブな感情はお芝居で使いきる。そしてふだんの生活では明るい面だけ見て、暮らしています。仕事も、恋人も、家族も、友達も。その時その時で大事なものをちゃんと愛してきた。そして今も、愛し続けている。それだけは誰にも奪えない、私の中に輝き続ける大切な炎のようなもの。エネルギーの源です。そんな『愛』に支えられながら、これからも私は、まっすぐ前を向いて、ワクワクできる次の仕事に向かって、歩いていこうと思っています」と述べるのでした。本書は、恋多き女優の人生を垣間見ることができて興味深かったです。