- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.03.13

岸惠子、岩下志麻、若尾文子、浅丘ルリ子、十朱幸代ときた女優本の読書も、いよいよ大トリの登場です。そう、日本映画界が誇る大女優・吉永小百合の本を紹介いたします。『吉永小百合 私の生き方』NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」制作班 築山卓観著(講談社)です。吉永小百合は、3月11日に授賞式が行われた「第45回日本アカデミー賞」の優秀主演女優賞を受賞しました。有村架純、永野芽衣、松岡茉優、そして、一条真也の映画館「最高の人生の見つけ方」で紹介した映画で共演した天海祐希らとの同時受賞です。76歳にして、レジェンドというよりは現役。まさに、女優の中の女優。吉永小百合こそは、昭和・平成・令和の三時代を生き抜いた日本映画界の至宝です!

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、吉永小百合の着物姿の写真が使われ、帯には「吉永小百合が今『仕事』『人生』悔いなく生きる日々を語る」「素敵な女優はたくさにるけれ、小百合さんは別格の存在。そのプレッシャーを思うと気の毒になるけど、小百合さんが小百合さんであり続けることは、もはやあの人の任務だと思う。――映画監督 山田洋次」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

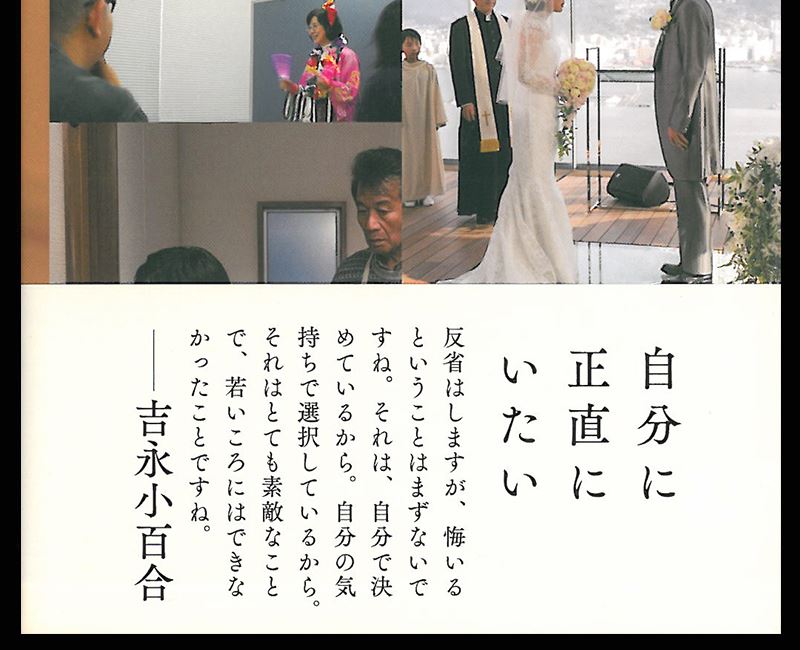

帯の裏には、「自分に正直にいたい」「反省はしますが、悔いるということはまずないですね。それは、自分で決めているから。自分の気持ちで選択しているからそれはとても素敵なことで、若いころにはできなかったことですね。――吉永小百合」と書かれています。また、カバー前そでには、「いつ死ぬかわからないから、撮っていただいて本当に幸せでした」というNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」による人生初の長期密着取材を終えた吉永小百合のコメントが記されています。

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「今、出演する映画でつねに主役をはる俳優が、吉永小百合さんその人。山田洋次監督は、『高倉健さん亡きあと、小百合さんは「最後のスター」になってしまった。素敵な女優さんはいるけど、小百合さんは別格の存在』と評します。なぜ、密着取材を引き受けたのかと問われて、吉永さんは笑顔でこう答えました。『いつ死ぬかわからないから、撮っていただいて幸せでした――』121本目にあたる出演映画の制作現場に初めてカメラが入り、そこで吉永さんが見せてくれたのは、他人を演じるという俳優の得がたい特権と、そのための挑戦。今『自分に正直に生きたい。難しいことはありますけど、悔いはなくなりますね』と述べる吉永さんのその生き方は、豊かな人生に欠かせない秘訣でもあります。そんな名言も飛び出すインタビューでは、放送では紹介しきれなかった、樹木希林さんとの友情、年齢の受け止め方などなど、その素顔と潔い生き方が文字に鮮やかに刻まれています」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロローグ 映画に魅せられて

第一章「最後のスター」の素顔

第二章 スター誕生

第三章 第2の映画人生へ

第四章 吉永小百合を、生きる

エピローグ 風に吹かれて

「おわりに」

「吉永小百合122本出演作リスト」

「参考資料」

プロローグ「映画に魅せられて」には、2019年10月26日、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀~吉永小百合スペシャル~」が放送され、吉永小百合が初めて見せた俳優としての生き方、人生への向き合い方が大きな反響を呼んだことが紹介されています。そして、俳優人生初の長期密着取材の詳細と「最後のスター」の軌跡を書籍として残すことになり、番組を担当したディレクターの築山卓観が書籍化に際し、彼女に話を聞いています。

「思い描く映画俳優としての締めくくり方は?」という質問に対して、吉永小百合は「それは全然わからないですね。仕事を続けていて、途中でパッと出られない状況になるのか。セリフが覚えられなくなって、じゃあやめようかと決断してやめるのか。あるいはぷつんと命が終わるかもしれないし。それがわからないから面白いというのはありますけどね。以前は『どこでピリオドを打つか』という思いはあって、120本(出演作品数)という区切りがありました。でも、もう少し歩きたいと今では思っています」と述べます。

また、「それは樹木希林さんがね、亡くなったこともあるかもしれません(2018年9月15日没・享年75)。彼女も自分のことをちゃんと知ってて、その年にたくさんの映画に出て、私たちにいろんなものを残して亡くなっていきました。見事ですよね。あんなふうに私はできないですが、彼女がある時期から映画をすごく愛して、『おたがいにまた一緒にやろうね』という言葉を残して亡くなった。それがとても心残りというか残念なんですけど、彼女のそういう思いを受け止めて、自分でどこまでできるか――本当に見当がつかないけれど、もうちょっとやろうかしらと今は思っています」と述べます。

「吉永さんにとって映画俳優とは何でしょう?」という質問に対しては、「映像の世界が好きだから、私にとっては究極の職業だと思ってるんですよね。自分が選んだわけじゃなかったんだけど、気がついたら60年もやり続けてこられたし、すごく大事な好きな仕事」と答え、「『演じる』とはどんな行為なのでしょうか?」という質問に対しては「ほかの人になる、自分を置いて、自分が向き合う人になるということです。偽りなんだけど、その人になれる、疑似体験というか。だって1回しかない人生で、いろいろな役、人生をやれる、こんな贅沢な職業はないと思う。だからやめられないということもあるかもしれない」と答えています。

「その役を生きるということですか?」という質問には、「そうですね。生きられる場合と、全然生きてない場合もありますけども。でも、それは俳優だけが持つ『特権』ですよね。ほかの人になるというのは、それも極上の特権です。それはとても幸せなことです。だって、人生は1回ですよね。私は、どちらかといえば平凡に生きたいというほうなんだけど、いろんなシチュエーションのいろんな考えを持った人に出会って、その人になれるというのは、私たち、俳優のいちばん素晴らしいことだと感じていますね」と答えます。

「いろんな役を演じることで人生そのものが深まりそうですね」という問いかけに対しては「全然深くはないですよ、まだまだ。でも、そういうものに触れて、まったく違う考え方に出会って、『学校の先生って、こうやって自分の生きる道を選択するんだ』と思ったり……。職業だけじゃなくて、演じる役のその人の生き方、生き様というのは疑似体験する中でどんどん貯金になっていく、そういう素晴らしさがありますね」と答えます。そして、吉永小百合は「私はやはり映画が大好きで、映画が教科書だったから、自分の出演した映画が、数年後、何十年後に、若い人、世代の違う方が観て何かを感じてくれれば最高ですね」と語るのでした。

第一章「『最後のスター』の素顔」の「初めての長期密着取材」では、吉永小百合について、以下のように書かれています。

「1959年『朝を呼ぶ口笛』で銀幕デビューし、以来『キューポラのある街』『若い人』『青い山脈』『愛と死をみつめて』『動乱』『細雪』『華の乱』『長崎ぶらぶら節』『北の零年』『母と暮せば』など数々のヒット作、実に120本(18年当時)の映画に出演し、その多くで主演を務めた、『最後のスター』と呼ばれる人である。吉永は、この国において唯一無二の映画俳優とされる。演じるのは主役のみ。企画も吉永に合わせて作られる。74歳にして主役を張る女優はほかにいない」

一条真也の映画館「最高の人生の見つけ方」で紹介した2019年公開の映画では、吉永小百合は天海祐希とダブル主演しました。「天海祐希さんを幸せにした瞬間」では、「吉永さんの映画俳優としてのすごさとは?」という質問に対して、天海祐希は「まず、これだけの年数、ずっとトップを走り続けていること。それから、吉永さんご自身が『女優・吉永小百合』という人物を一切邪魔してないっていうんですかね。みなさんが映像を通して吉永さんに抱くイメージをそのままお持ちの方ですね、本当に。そこにプラスするならば、もうちょっとお茶目で、もうちょっと可愛いらしい。それってすごいことだと思うんですよね」と語っています。

「吉永さんは映画界にとってどんな存在ですか?」という問いには、天海祐希は「ああもう、レジェンドでしょうね。レジェンドでありながら、バリバリの現役でみんなを引っ張ってる感じ。もうこういう方は出てこないと思います。それは小百合さんが歩んでこられた時代や状況もあるでしょうけれど、小百合さんのような方はもう二度と現れないと思います。今年74歳になられるなんて、信じられますか? あんなに可愛くてあんなに綺麗なんですよ? 小百合さんを見てると、人間って心の美しさが出るんだなって思います。そこに気がつくことができた自分も幸せだなって思いますね」と答えています。

「10日に一度は引き際を考えます」では、「吉永さんにとって、映画って何なんですか?」という問いがあります。それに対して吉永小百合は、「映画……子どものころはバイブルだったんですね、映画は。今は、ちょっとこういう言葉を使うとまずいのかもしれないけど、麻薬、かもしれない。なんか自分を酔わせてくれるものっていうか、うん、夢中にさせてくれるもの……。酔いしれたいというか、そういう陶酔できる作品を作りたい――」と語っています。

「笠智衆さんのようになりたかった」では、「演じることの最高峰とは何ですか?」と問われます。それに対して、吉永小百合は「『演じてるけど、演じてないように見える』と『演じてないけど、演じてるように見える』、どっちなんでしょうね。でも、『演じてるけど、演じてないように見える』のがやっぱり最高なんでしょうね。山田洋次監督にうかがったことがあります。私が「笠智衆さんはポンと自然に立っているだけで、後ろ姿が素敵なんですね」と言ったら、山田監督が「演じてないように見えるけれど、彼はそうじゃないんですよ。もう、とても考えてらっしゃる」と。

笠智衆についての山田監督の言葉を紹介した後、吉永小百合は「だから、それはとても素晴らしいことだと思いましたし、ああいうふうになれたら、と思いましたね。私が若いころは、やっぱり演じてなかったんじゃないかと思います。あれは、自分のその時々の気持ちでボンボン言ってて。それが逆によかったんでしょうね。いろんな時期がありますから。だから今、『演じていて演じていないように受け止めてもらえるような芝居』ができたらいいですね」と述べています。

「最高の人生の見つけ方」では、わが社のイメージキャラクターを務めていただいている前川清さんが吉永小百合の夫役を演じました。最後には熟年結婚式の感動シーンもありました。「出演オファーを断った前川清さん」では、「吉永さんとの結婚式のシーンを終えてどうでした?」という質問に対して、前川さんは「死にました。もう死んでおります(笑)。僕、吉永さんと初めてなんですよね、こうした映画で共演というのは。まあ、僕なんかからすると、夢のような、まずあの正直に言って、お断りしたんですよ。吉永さんから(オファーが来た)ということはすごい嬉しいことなんですが、いやあ、僕は迷惑をかけるなって思ったんです。で、監督とお会いして「僕はやらないほうがいいですよ。映画がぶち壊しになるから」と言ったところから始まって。自分の中で闘いはありました。僕も70歳という年齢になって、かえって恥をかくのもいいなとも思うようになって」と語っています。前川さんらしいコメントですね。

「山田洋次監督が知る吉永小百合」では、「吉永小百合さんはどんな存在なんですか?」という質問に対して、山田監督は「吉永小百合さんは、特別な存在ですね、日本の女優の中では。僕たちの目の前にいるのは、常に吉永小百合という人なんです。それはほかの女優さんにはまったくないものなんじゃないですか。その存在は、日本に『労働者』と呼ばれる若者がいっぱいいた時代、働く若者たちの大きな希望になっていたんじゃないでしょうか。汗水たらして働いて、なけなしの賃金を手にして映画館に行く。満員の場内のスクリーンで吉永小百合を観て、その輝く瞳にうっとりと見惚れて、よし明日も頑張って働こうという気持ちにさせる、本当に輝く星のような存在だったんだと思います」と語っています。

続けて、山田監督は「だから僕の『寅さん』シリーズでも、『いつかは吉永小百合をマドンナにしよう!』と、僕も渥美清さんもスタッフも全員が思ってましたね。それで72年についに吉永小百合さんの出演が実現したんだけれども、いよいよ僕たちの『寅さん』に吉永小百合が登場するんだと思って、みんなどんなに嬉しかったかわからないな。松竹撮影所じゅうのスタッフが興奮して彼女を迎えた記憶があります。だから本当に特別なんです、あの人は」と語ります。

「吉永さんとの映画作りではどんな喜びを感じられますか?」という問いには、山田監督は「彼女の素敵な人格に触れられるってことですかね。小百合さんの考え方、思想に触れられる。素敵な女優さんはたくさんいるけども、ちょっと別格の人ですかね。原爆の詩の朗読にしても、あの人は生涯の仕事として決めてらっしゃるでしょう。そういう小百合さんは、とても素敵だと思います。美しいって顔かたちだけじゃなくて、彼女の感受性、思想、生き方も含めてのこと」と語ります。

続けて、山田監督は「それから彼女の人間観察、人生観、そういうものすべて含めて現在の吉永小百合像があるわけで、小百合さんが小百合さんであることは日本中のファンが期待してるものだから、その小百合さんにスクリーンを通して逢ってもらえることが喜びです。僕は小百合さんの企画だったら、いくつでも持ち出せますよ。だって、小百合さんと一緒に仕事することは、大きな喜びですから」と語るのでした。大絶賛ですね。

第二章「スター誕生」では、映画俳優「吉永小百合」の誕生とその軌跡がたどられますが、「1万人のオーディション」では、小百合が小学生のときに観た映画『二十四の瞳』(54年、木下惠介監督、高峰秀子主演)に出合って感動を覚えたことが紹介され、彼女は「私と同じくらいの12人の子どもたちが、映画の中で躍動していて、戦争でたくさんの方が亡くなっているんだけど、子どもたちはどんどん成長していって、それをあの高峰秀子さん演じる大石先生がとっても温かく見守っている――。感動して、ずっとバイブルみたいになっています」と語っています。そして小学5年生のクリスマス・イヴの日、彼女はラジオドラマの『赤胴鈴之助』のオーディションに合格します。なんと1万人の中から選ばれたのは男の子ふたり、女の子ふたりでした。女の子で選ばれたのは、吉永小百合と藤田弓子でした。

そしてラジオ東京(現TBS)の連続ドラマ『赤胴鈴之助』の収録が始まります。月曜から日曜日まで毎夕放送される20分の放送劇で、1週間に2時間20分の分量を録音しなければなりません。毎週2回、夕方から夜中にかけて、子どもにとっては徹夜に近いかたちで収録は行われました。吉永小百合は「今なら許されないけど、深夜の2時、3時くらいまでかかったんですね。その当時、有名な忙しい俳優さんたちばかり(大平透、宝田明、山東昭子など)が出演してらしたんで、とにかくその方たちがほかの仕事を終えてからじゃないと始まらない。だから大変なんですね。それがいつも眠いな、って感じてました。次の日学校に行くのがとっても辛かった。でも母親に『行きなさい』と家を追い出されて泣く泣く登校してました」と言います。眠くても、収録のたびにソフトクリームを食べられるのは嬉しいことでした。時折、局のロビーに映画スターが座っているのを見るのも楽しかったそうです。「そうそう、赤いベレー帽をかぶった岸惠子さんの美しい姿は今でも、私の心に残っていますよ」とも語っています。

「映画デビュー、そして日活へ」では、小百合の映画デビュー作『朝を呼ぶ口笛』(59年、生駒千里監督)が紹介されます。中学3年のとき、小百合の知らないところで映画界入りの話が進み、日活に入社することになります。日活では月給が1万円で、映画1本に出演すると2万円の出演料という条件でした。当時のサラリーマンの平均月給が1万7000円ほどですから、普通の高校生ではとても稼げない額です。1960年に公開された小百合の出演映画は8本、61年にはなんと16本、62年10本、63年には11本の出演作が発表されています。まさに日本映画界の超新星ですね!

「『キューポラのある街』で人気絶頂に」では、1961年秋、小百合が運命的な映画『キューポラのある街』と出合ったことが紹介されます。この作品の大ヒットで、彼女の人気は絶頂となりました。このヒロイン役で62年、第13回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞。この受賞は、史上最年少記録でした。また同年、橋幸夫とのデュエット曲『いつでも夢を』が大ヒットし、「第4回レコード大賞」を受賞しています。一躍、小百合は「時代の寵児」となったのでした。

「この本をぜひ映画にしたい」では、1964年9月19日、東京オリンピックを3週間後に控えたこの日に公開された『愛と死をみつめて』が紹介されます。この作品は、日活史上、興行成績ナンバーワンを記録する大ヒットとなりました。原作は、63年に出版された大島みち子と河野実の同名の往復書簡集でした。軟骨肉腫に侵された大島みち子が、21歳で亡くなるまでの3年間、「ミコ」と「マコ」と呼び合って交わした400通に及ぶ手紙が収められています。この本の映画化には、小百合が大きく関わっていました。原作を読んで感動した小百合が、「どうしてもやりたいと会社にお願いした」のでした。

この『愛と死をみつめて』では小百合にとって、忘れられない出来事がありました。それは映画が公開された後で、亡くなった大島みち子の家に泊めてもらったことでした。小百合は「おうちにうかがうと、お母さんから『今日一日、みち子になってください』と言われて、お父さん、お母さん、妹さんとお食事をして。みち子さんが生前着ていらした着物を着て、みち子さんのお部屋で寝ました」と語っています。吉永小百合という人の人間性がよくわかる素敵なエピソードだと思います。彼女にとっての『愛と死をみつめて』への出演は、若くしてこの世を去った大島みち子の供養でもありました。

第三章「第2の映画人生へ」の「映画人生を変えた『動乱』」では、1979年3月に北海道の最北端に近いサロベツ原野で撮影が開始された映画『動乱』が紹介されます。1936(昭和11)年の2・26事件を題材にした作品です。高倉健が陸軍の将校、当時の貧しい農民たちを救うために立ち上がった宮城大尉に扮しました。吉永小百合の演じる薫は、寒村から借金のカタのため苦界に身を沈めた女でした。絶望の中、満州の娼館で自殺を図り、見せしめのために雪原にさらされていたところを、宮城大尉に救われます。撮影中、凍えるような寒さの中で、高倉健はけっして暖をとりませんでした。なぜ暖をとらないのか、吉永は不思議でなりませんでした。そして撮影を続けるうちに、「高倉さんは、酷寒の地に任務する将校になり切るために、一日中雪原に立っておられたんです。すさまじい役作り。その後も見事な集中力に、私は圧倒され続けました」ということに気づいたのでした。

そして『動乱』では、映画史に残るシーンが生まれました。ワンカットおよそ3分、2・26事件の首謀者として処刑される将校とその妻・薫……夫婦の永遠の別れ――。「監督の『カット』の声も聞こえず、私はただずっと泣き続けました」と語る吉永は、この『動乱』こそが俳優を続けていくうえで、大きなターニングポイントになったとして、「本格的な映画との出合い、本格的な俳優さんとの1対1の芝居、どう相手は喋ってこちらがどういうふうに受け止めるか――そのかけがえのない演技の時間というのは今も忘れられません。貴重なものですね」と語っています。

「市川崑監督の魔術」では、巨匠・市川崑監督との出会いが、さらに吉永にとって大きな影響を与えたことが紹介されます。文芸作品から娯楽作品、またドキュメンタリーまで幅広く手がけてきた市川監督の作品に初めて吉永が出演したのは、『細雪』(1983年)でした。撮影が始まり、最初のシーンから戸惑う出来事があったそうです。市川監督が、撮影した色が気に入らないと、何度も撮り直しになったのでした。

吉永は「市川監督の映画では、心を作ったりしなくていいんです。かたちで表す。かたちで表したものを、監督がご自分で積み重ねて編集していくわけですから。監督が俳優に注文されるときは、必ずそばに来て、ボソボソっとおっしゃるんです」と述懐します。その反面、監督は技術的なことにはとことんこだわっていたそうです。ルーペで明暗をチェックしたり、照明の光と影に関しては神経質そのもの。いろんなテクニックを駆使して、芸術作品を作っていこうという姿勢が伝わってくるのでした。

市川崑作品では、1987年1月に公開された田中絹代の伝記映画『映画女優』にも吉永は主演しました。その2ヵ月後に吉永は42歳になっていました。本書には、「42歳といえば、やはり美人女優として人気だった原節子が、最後の映画作品に出演した年齢である。田中絹代もその年齢でとても悩んだと聞いた。そして実際、吉永自身もやはりずいぶん悩んだ」と書かれています。吉永は、「舞台の女優さんだったら、年齢というのはそんなに関係ないですよね。たとえば杉村春子さんは年をとっても、10代の少女から歳を重ねたところまでひとつの舞台で演じられたわけです。もちろん演技力ということもありますけど、映画の場合は、なかなかそれは難しい。でも、この『映画女優』に出たことで、自然なかたちで映画にかかわっていくことが、自分にとっていちばんいい生き方だと思えるようになりました」と語っています。

「樹木希林さんが認めてくれた1つの台詞」では、『夢千代日記』(1985年、浦山桐郎監督)が紹介されます。兵庫県の温泉町(現・新温泉町)を舞台にしたドラマで、主人公の夢千代は母親の胎内にいたときに、広島で被爆した胎内被爆者です。原爆症を発症しており、余命3年と宣告されます。物語は、その夢千代を取り巻く人々の生き様を描いています。吉永小百合著『夢の続き』(集英社文庫)には、主演の吉永と共演者である樹木希林の対談が以下のように掲載されています。

樹木 映画版の『夢千代日記』は、『キューポラのある街』の浦山桐郎さんが監督されましたけど、あのときにも浦山さんとの間で、小百合さんが決して、譲らなかったことが1つあって。

吉永 「ピカが怖い」という台詞でしたね。

樹木 「ピカが怖い」という夢千代の台詞を、浦山さんは「ピカが憎い」といってくれ、と。でも、そのときに小百合さんは、「ピカが怖い」というのが夢千代で、「ピカが憎い」とはいえませんと、最後まで監督に対して譲らなかった。確かに「怖い」と「憎い」では、夢千代の人格が違ってしまいます。あそこで「ピカが憎い」といってしまったら、百戦錬磨、どこでもやっていける女なんです。だからあそこで、そのたった1つの台詞を譲らなかったのを見て、私は小百合さんのことを認めましたよ。撮影はストップして現場は混乱しましたけど。

「企画段階から参加した『北の三部作』」では、1998年の『時雨の記』(澤井信一郎監督)から、吉永が映画の企画段階から参加するようになったことが紹介されます。もっとも、映画化という意味では、自身で読んで感動した原作を会社(日活)に制作してほしいと懇願した64年の『愛と死をみつめて』が最初かもしれませんが、本格的にはこの作品からでした。本書には、「熟年男女の美しく切ない恋を描いて話題になった中里恒子の同名小説――。それを読んだ吉永が、ぜひ自分でやりたいと積極的に動いたのだ。そして、念願叶い実現。渡哲也と日活時代以来、29年ぶりに共演したのだった。それ以来、吉永と映画とのかかわり方が変化する。役を演じるだけでなく、企画段階から参加することが増えたのだ。『北の三部作』と称される『北の零年』(2005年、行定勲監督)、『北のカナリアたち』(12年)、『北の桜守』(18年)と続く北海道を舞台にした3作品がそうである」と書かれています。

「原爆詩の朗読」では、吉永のライフワークについて、「彼女が、原爆の地・広島を訪れたのは、21歳のときだ。『愛と死の記録』(66年・蔵原惟繕監督)という映画で、原爆症で死んでいく青年を愛し、初七日にあとを追う娘を演じたのだ。『そのころ、広島の地はまだ原爆の爪痕が深く残っていました。原爆病院でも撮影し、重い病気で治療を続ける人たちも出演してくださいました。彼らの瞳の中の悲しみの色を、今も忘れることはできませんね』広島や東京の中高生を中心に、原爆詩の朗読を続けて10年が経ったとき、吉永の朗読する原爆詩と村治佳織のギター曲を収録したCⅮ『第二楽章』も発表した。そして2011年の東日本大震災の原発事故後は、福島の詩人たちの作品も朗読するようになった。『広島、長崎、ふたつの被爆地が復興したように、福島の人々が再び故郷に戻れるように祈りながら活動を続けています』」とあります。

第四章「吉永小百合を、生きる」では、「吉永にとって、人生で最も大切にしていることは何なのか」という問いに対する「今日を生きるということ、今日を精一杯生きればそれが明日につながる。1日1日自分のできることを精一杯やっていくことが明日につながる。その日を精一杯生きようと思っています」という彼女の言葉が紹介されています。また、「年齢なりに生きる面白さ」として、彼女は「実年齢と、自分の精神年齢は違うし、ただ体力というのはね、自分できちんと把握してないといけないなというね」と語っています。

また、吉永は「以前、日野原先生(日野原重明、聖路加国際病院名誉院長、2017年没・享年105)と対談したときね、私があのとき60代だったかしら。そうしたら先生から「あなたはまだジュニアですよ。80代からシニアですよ」って。まだシニアになってないんだなって思ってます(笑)。岸惠子さんもね、時々お手紙いただいたり、私もお手紙を出したりするんですが。岸さんはもう常にいろんなものに対して興味を持って生きてらっしゃる。絶対ご自分は何歳だからこうしなきゃいけないって思わない方ですよね」とも語っています。岸惠子とは『歩いて行く二人』(世界文化社)というパリを舞台にした対談写真集を出していますが、知性と美貌を兼ね備えたこの2人は最高のコンビですね!

「過去のインタビューで『丁寧に生きたい』というようにお答えになっていますが、いつごろからそう思うように?」という質問に対して、吉永は「昔は全然そんなのなくて、そういう余裕もありませんでした。でも、やはり自分が俳優として変わった『動乱』以降、ひとつひとつ役に向かうときに『丁寧に』と思うようになりました。人生において自分で決めて自分で生きていくということは、『動乱』以前から思うようになっていましたけどね。その後も、市川崑監督、木下惠介監督たちと出会って仕事をする中で、映画作りの面白さとか不思議さを感じて『丁寧にひとつずつ役をやりたい』と思うようになりました。それは職業でもそうだし実生活でもなんかこう、もうちょっと深みのある生き方をしなければと思っていることは事実です」と語るのでした。

「おわりに」で、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」の担当ディレクターを務めた著者の築山卓観氏は、最後に「さまざまな言葉で形容され、評価も受けてきた吉永さんが、何者でもない33歳と真正面から議論している。決して偉ぶることなく、地に足をつけて人と向き合っている。それが、吉永小百合さんという人なのだと思います」と述べています。本書は、吉永小百合という偉大な人格に迫った一冊だと言えるでしょう。