- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2117 プロレス・格闘技・武道 『レジェンド』 大川昇著(彩図社)

2022.03.28

『レジェンド』大川昇著(彩図社)を読みました。「プロレスカメラ マンが撮った80~90年代外国人レスラーの素顔」というサブタイトルがついています。著者は1967年、東京都出身。東京写真専門学校を中退し、「週刊ファイト」へ入社。その後、「週刊ゴング」写真部で8年間、カメラマンとして活動。1997年10月よりフリーとなり、国内のプロレスだけでなく、年に3、4度はメキシコへ行き、ルチャリブレを20年間撮り続けてきたそうです。現在、東京・水道橋にてプロレスマスクの専門店「DEPO MART」を経営。

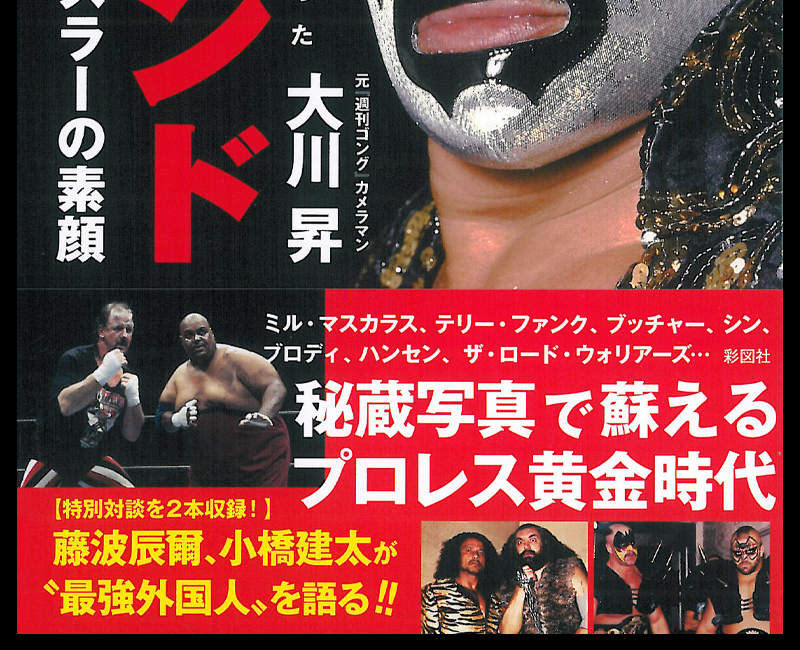

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には”仮面貴族”ミル・マスカラスの写真が使われ、帯にはテリー・ファンク&アブドーラ・ザ・ブッチャー、ブルーザー・ブロディ&ジミー・スヌーカ、ザ・ロード・ウォリアーズの写真とともに、「ミル・マスカラス、テリー・ファンク、ブッチャー、シン、ブロディ、ハンセン、ザ・ロード・ウォリアーズ・・・」「秘蔵写真で蘇えるプロレス黄金時代」「【特別対談を2本収録!】藤波辰爾、小橋健太が‟最強外国人”を語る!!」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、「伝説の名レスラーたちを、誰よりも近くで写真におさめてきた男がいる。元『週刊ゴング』のカメラマン・大川昇である。プロレスの巡業を追って日本全国を巡り、マスカラスを訪ねてメキシコに飛び、アメリカのテキサス州アマリロでテリー・ファンクの戦いを撮影する。昭和・平成を彩ったスターレスラーの素顔を、プロレス愛に溢れた秘蔵写真と秘蔵エピソードで振り返る。特別インタビューとして『藤波辰爾、小橋建太が語る最強外国人レスラー』2編を収録! 美麗写真多数! プロレスファン必携の一冊!」と書かれています。

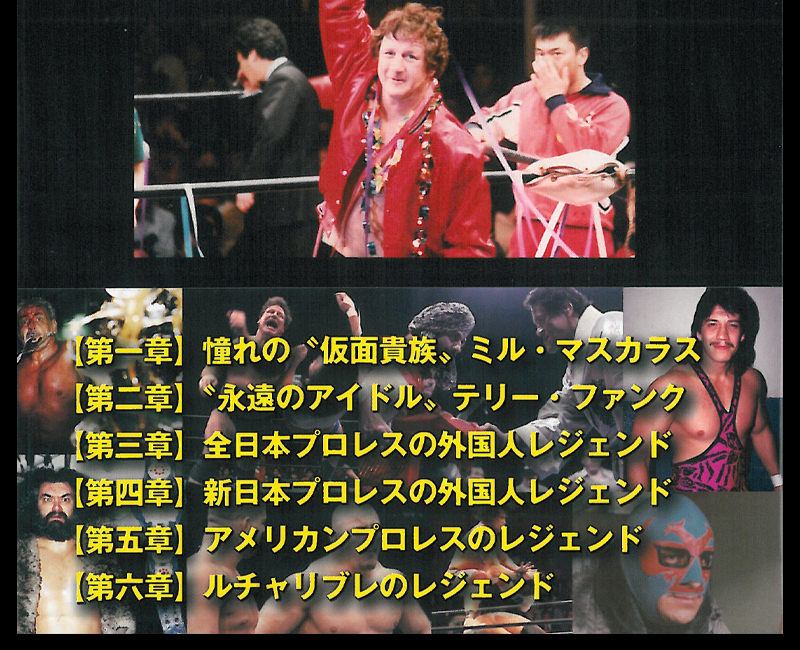

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下の通りです。

「はじめに」

【第一章】憧れの‟仮面貴族”ミル・マスカラス

【第二章】‟永遠のヒーロー”テリー・ファンク

【第三章】全日本プロレスの外国人レジェンド

アブドーラ・ザ・ブッチャー

ブルーザー・ブロディ

ジミー・スヌーカ

スタン・ハンセン

ザ・ロード・ウォリアーズ

パトリオット

スティーブ・ウィリアムス

【特別対談1】

‟鉄人”が見た、全日本プロレスの最強外国人レスラー

小橋建太

【第四章】新日本プロレスの外国人レジェンド

タイガー・ジェット・シン

マスクド・スーパースター

マーク・ロコ

ダイナマイト・キッド

ビッグバン・ベイダー

プリンス・デヴィッド

【特別対談2】

WWE殿堂入りレスラーが語る外国人レジェンド

藤波辰爾

【第五章】アメリカンプロレスのレジェンド

エディ・ゲレロ

ハルク・ホーガン

ジ・アンダーテイカー

ビル・ゴールドバーグ

アルベルト・デル・リオ

【第六章】ルチャリブレのレジェンド

ドス・カラス

ドクトル・ワグナー・ジュニア

ミスティコ

ドラゴン・リー

「我が思い出のルチャリブレ写真館」

「おわりに」

「はじめに」では、著者は以下のように書いています。

「高貴な香りをまとっていたミル・マスカラス。闘志剥き出しのファイトスタイルと笑顔にしびれた、テリー・ファンク。怖くて近づけなかった、タイガー・ジェット・シン。孤高の存在に見えたブルーザー・ブロディ。それら外国人レスラーの写真をとにかくカッコよく撮りたくて、僕はカメラを携えて、会場に通った。中学生になると、撮った写真を当時流行っていた写真投稿誌に送った。僕はやがてプロのプロレス・カメラマンを目指すようになり、奇跡的な縁があって「週刊ファイト」編集部に雇ってもらえることになった。その時、僕は20歳。その3年後に『週刊ゴング』に移籍したり、フリーランスになったりと紆余曲折があったが、以来、僕は35年近くもプロとしてプロレスを撮り続けてきた」

多くの外国人レスラーの中で、著者が最も心を奪われたのはミル・マスカラスでした。著者は無数のマスカラスの写真を撮影しています。第一章「憧れの‟仮面貴族”ミル・マスカラス」の「レスラーからもらった初めてのサイン」では、著者が初めてマスカラスと縁を持ったのはファンの時代であったとして、「当時、僕は小学5年生で、後楽園球場に野球を観にきていた。その帰り、後楽園ホールの裏を通りかかった時、試合を終えたマスカラスさんに遭遇したのだ。この日に試合があったことも知らない。本当に偶然の遭遇。運がいいことに、僕は野球選手のサインをもらうために色紙とペンを持っていた。マスカラスさんはたくさんの出待ちのファンに囲まれていたが、近づいて色紙を差し出すとなぜか僕にだけサインをしてくれ、おまけに握手までしてくれた。マスカラスさんの手は大きくて、とても分厚かった。これが僕がプロレスラーから初めてもらったサイン、そして初めてプロレスラーに触れた瞬間だった」

このマスカラスというレスラー、ルチャリブレを代表する選手としてあまりにも有名です。ルチャリブレといえば、飛んだり跳ねたりといった軽業的なイメージがあります。しかし、マスカラスは単なる子ども向けのショーマン・レスラーではありませんでした。プロレス史上最強の呼び声が高いレスラーにスタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディの”超獣コンビ”がいますが、マスカラスはなんとこの2人と不穏試合を行っているのです。プロレスにおける不穏試合とは、プロモーターがあらかじめ定めたブックに従わず、真剣勝負となってしまう試合のことです。

ハンセン、ブロディの2人にセメントを挑んだわけで、マスカラスのプライドの高さと実力の高さを窺い知ることができます。佐山聡の初代タイガーマスクは華麗なる空中殺法で魅せる一方でシュートの実力を兼ね備えていましたが、すべてのマスクマンの原点ともいえるマスカラスの正体も佐山タイガーと同じ人気と実力を併せ持っていたのです。実際、マスカラスは「わたしもシュートには自信を持っている」と語ったとか。わたしは少年時代にマスカラスの空中殺法の大ファンでしたが、彼のシューターとしてのエピソードを知り、ますます好きになりました。プロレス史を振り返る上で、ミル・マスカラスというレスラーを再評価すべきであると思います。

第二章「‟永遠のヒーロー”テリー・ファンク」の「‟オフ・ザ・リング”のテリー・ファンク」では、テリーとの縁が書かれています。著者は、「テリーさんが来日するたびに、僕は会場に行き、試合の写真をたくさん撮った。でも、マスカラスさんとは違って、出番前にテリーさんに目線をもらって写真を撮らせてもらうことはまったくなかった。僕の考えだが、そこにはメキシコ人レスラーとアメリカ人レスラーのスタンスの違いがあるような気がする。メキシコ人レスラーは、凝ったマスクやコスチュームを身に着ける選手が多い。彼らは試合前が一番見栄えがいいことを知っているので、その状態を写真に残しておこうとする。だから、僕らも試合前に写真を撮りやすい。一方、アメリカ人のレスラーは出番前、ピリピリしていることが多かった。ファンの前ではいつも笑顔なので意外に思うかもしれないが、テリーさんもそうだった。出番前、戦闘モードに入ると周囲の空気が変わるほどで、『テリーさん、1枚撮らせて下さい』など、とても言えた雰囲気ではなかった」と書いています。

マスカラス、テリーといったスーパースターだけでなく、本書には多くの外国人レスラーが登場します。‟殺人医師”スティーブ・ウィリアムスもその1人です。第三章「全日本プロレスの外国人レジェンド」では、「僕の理想のアメリカンレスラー」として著者はウィリアムスの名前をあげ、「アントニオ猪木さんと、ゴツゴツした試合を繰り広げ、ヒゲに長髪、アマレスとアメリカンフットボールという二大バックボーンを持ち、どこから見ても強そうなフォルム……僕にとって、‟これぞアメリカのプロレスラー”だった。新日本プロレス時代は、そのポテンシャルをもてあましているように見えたが、僕はなぜかその不器用な感じが好きだった。その後、全日本プロレスに移籍し、馬場さんの元で小橋建太というライバルを得たことで、ウィリアムスは見違えるようにその強さを発揮した。何度もタッグの頂点を極め、最終的には三沢光晴さんから三冠ヘビー級のベルトを奪取している。この全日本プロレス移籍は大成功だった」と書いています。

また、第四章「新日本プロレスの外国人レジェンド」ではビッグバン・ベイダーの名前をあげています。たけし軍団からの刺客という触れ込みでベイダーが日本初登場した1987年12月27日の両国国技館は観客の怒りから暴動が起こる騒ぎとなりました。ベイダー自身はそうした状況を変えようとしていたそうで、二度目に来日した際、関係者から「ベイダーが日本で成功した外国人レスラーの日本での試合を観たいと言っている。ウォリアーズとかハンセンとか、ブロディとか……大川くん、ビデオを持って行ってくれる?」と頼まれました。自宅で手持ちのビデオテープから良いシーンをダビングし、ベイダーが宿泊する新宿のホテルまで届けに行ったという著者は、「荒っぽい印象のあったベイダーだったが、すごく穏やかで優しい人だった。これまでたくさんの外国人選手に会ったが、ベイダーのようにビデオを取り寄せて学ぼうというレスラーはいなかった。‟日本で成功してやる”という決意の表れだったように思う」と述べるのでした。

本書には特別対談が2つ収録されています。特別対談1「”鉄人”が見た、全日本プロレスの最強外国人レスラー」では、小橋建太が全日本の最強外国人として”不沈艦”スタン・ハンセンの名前をあげています。まず、著者は「スタン・ハンセンというレスラーは、3回ピークがあったと思うんです。まず新日本プロレス参戦時代にアントニオ猪木さんを相手にした時期が第一のピークで、全日本プロレスに移籍してから馬場さんとPWFのベルトを巡って第二のピークがあった。そして、小橋建太というプロレスラーに出会ったことで90年代半ばに第三のピークがきました。これは凄いことですよね」と語っています。

この著者の発言に対して、小橋は「やっぱり、肘を22針縫った試合(1995年8月23日 秋田・大館市民体育館)は印象深いかな。あの時の傷は今でも消えない。あの試合、ハンセンが椅子を盾にして攻撃してきたんだよ。それで肘の皮膚が連結部分の金具で裂けてしまって。僕も冷静さを失って、試合後に控室を襲撃したら、ハンセンが扉の後ろに隠れていて、僕に襲いかかってきた。お互いに引退した後、仕事で会った時にその時の傷を見せたら、笑いながら『ソーリー』って言いやがってさ(笑)」と語るのでした。

特別対談2「WWE殿堂入りレスラーが語る外国人レジェンド」では、新日本プロレスで活躍した外国人レスラーについて、藤波辰爾が「ベイダーは粗削りだけど凄い迫力だった。僕が長期欠場する腰のケガの原因になったバックドロップは強烈だったね。シンなんて客席から乱入するという驚きの連続だったし、ハンセンもロープを振り回しながら入場してきて、『出てくるだけでいい』って満足感があったと思うし、それがプロレスラーとして魅力だったよね。そう考えるとやっぱり、プロレスはすべてアンドレ(ザ・ジャイアント)に尽きるよね!」と語っています。

藤波の発言に対して、著者は「たしかにそうですね。アンドレといえば、マスカラスさんが『どこにテリトリーでも自由に行き来できたのは私とアンドレだけだ。それだけ特別な存在なんだ』という話をよくされるんですね」と言います。さらに藤波は、「それはスターだからですよ。その2人は特別な大会にしかこないですよ。僕が1970年代半ばにノースカロライナにいた時、2万人規模の大会になると必ず出ていたからね。必ずお客さんを呼ぶわけだから。アメリカの興行はファイトマネーがその日の客入りによって決まるから、あの2人が大会に出場するのは大歓迎なんですよ、自分らも儲かるから(笑)」と語ります。

「最後になりますが、藤波さんに一番影響を与えた外国人レスラーって誰なのでしょうか?」という著者の質問に対しては、藤波はすかさず「やはり、カール・ゴッチですよ。僕は格闘技の経験がまったくなくてプロレス入りをした。プロレスのイロハをすべて教えてくれたのがゴッチさんだったから。技術だけではなく、レスラーの誇りとかも教えてもらったから」と答えます。「今なお語り継がれているほどですから、やはり、とても厳しかったですか?」と著者が問えば、藤波は「そりゃあ、もう厳しいなんてものじゃなかった。だけど、あのマンツーマンの特訓があったからこそ、僕はいろいろな選手と渡り合えたのだと思う」と答えます。

続けて、藤波は「たとえば、長州なんてオリンピックのアマレスの代表選手だったんだよ。そりゃ、強いなんてもんじゃなかった。でも、その長州とやり合えたのは、ゴッチさんの特訓があったからだね。そういう意味でも、やはり一番影響を受けたのはゴッチさんです」と答えるのでした。わたしは、この藤波の発言を読んで、ホッコリした気分になりました。純粋なプロレスへの愛情を持った著者だからこそ引き出せた言葉だと思います。プロレスラーやプロレス評論家が書いた本は数多いですが、カメラマンが書いたプロレス本というのは珍しいです。それだけに読んでいて新鮮な気がしました。あと、プロレス少年だった頃のピュアな気持ちを少しだけ思い出すことができました。