- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.05.19

『悼む力』阿刀田高著(PHP)を読みました。2013年6月に初版刊行された本で、「逝ったあの人へ、生きる自分へ」というサブタイトルがついています。著者は1935年(昭和10年)、東京生まれ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に司書として勤務しながら執筆活動を続け、78年『冷蔵庫より愛をこめて』でデビュー。79年「来訪者」で日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』で直木賞、95年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。「奇妙な味」の短編で知られ、93年から97年まで日本推理作家協会会長、2007年から2011年まで日本ペンクラブ会長を務めました。文化功労者。

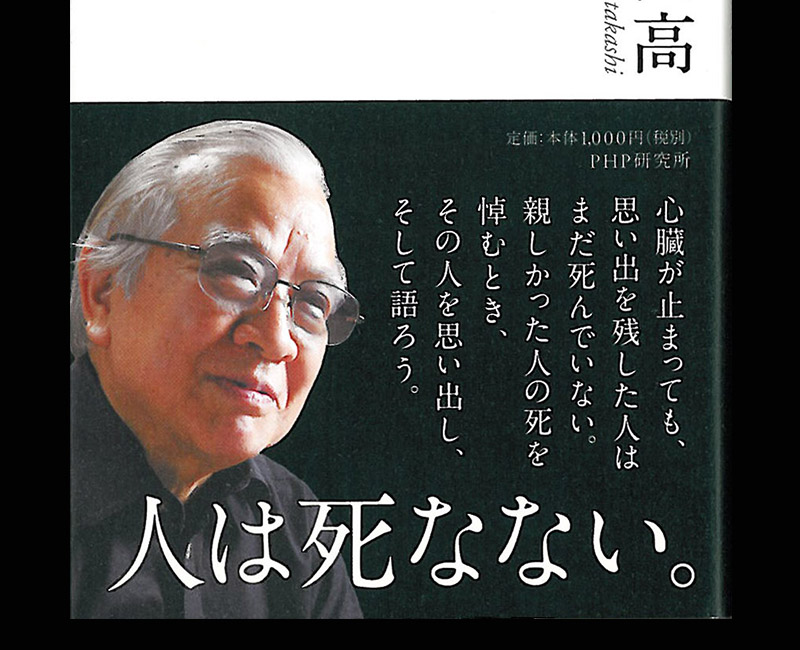

本書の帯

本書の帯

帯には著者の顔写真とともに「人は死なない。」「心臓が止まっても、思い出を残した人はまだ死んでいない。親しかった人の死を悼むとき、その人を思い出し、そして語ろう」と書かれています。

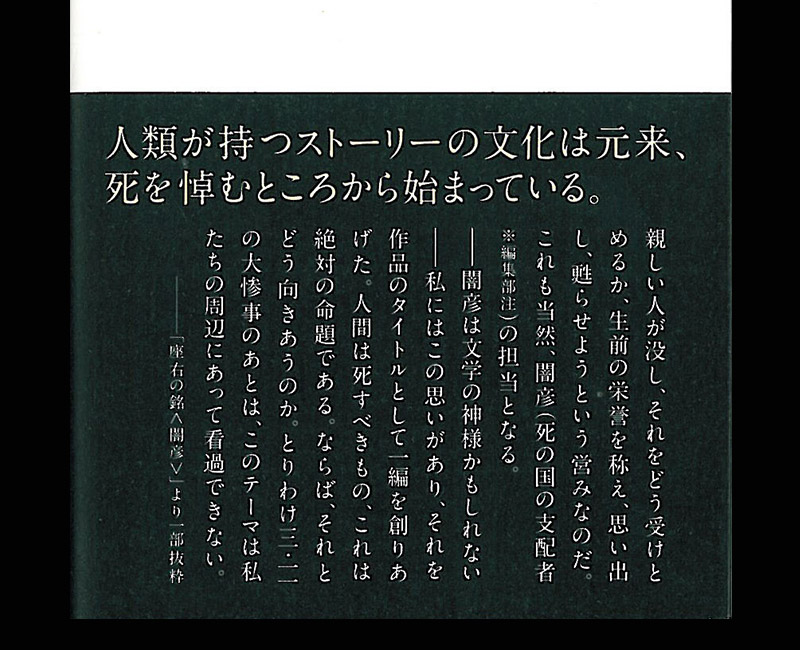

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「人類が持つストーリーの文化は元来、死を悼むところから始まっている。」として、「親しい人が没し、それをどう受けとめるか、生前の栄誉を称え、思い出し、甦らせようという営みなのだ。これも当然、闇彦(死の国の支配者*編集部注)の担当となる。――闇彦は文学の神様かもしれない――私にはこの思いがあり、それを作品のタイトルとして一編を創りあげた。人間には死すべきもの、これは絶対の命題である。ならば、それとどう向き合うのか。とりわけ3・11の大惨事のあとは、このテーマは私たちの周辺にあって看過できない。――『座右の銘〈闇彦〉』より一部抜粋」と書かれています。

アマゾン「内容紹介」には、こう書かれています。

「『悼む』という行為は人間だけが持っている。人間は必ず死ぬ。人間は死に向かって生きているのであり、人間にとって死ほど重大なテーマはない。歳を重ねるほどに悼む機会が増えてきた著者がたどり着いた哲学は、『死んだ人は、だれかがその人を思い出している限り生きている』ということであった。親しかった人の死に遭遇しても、いつまでもその人を思い出すことで、その人は生きていたときと同じようにイメージできる。多くの文学は死んだ後もその人を生きていることにできる唯一の方法なのだ。『いつのまにかずいぶん長生きをしてしまった。八十歳も近い』とつぶやく作家が、ここ十年にわたって執筆した追悼文を一章に、二章『よく生きて、よく死ぬ』では『悼む心』が自身の文学に影響している心情をまとめ、三章『読書が培う悼む力』では日本語と悼むつながりを考えたエッセイをまとめ、悼むことの重要性を再認識する一冊」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに――

マン・イズ・モータル」

一章 悼む心を明日の糧に

二章 よく生きて、よく死ぬ

三章 読書が培う悼む力

「初出一覧」

「はじめに――マン・イズ・モータル」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「マン・イズ・モータル。人間はかならず死ぬ。人間にとって、死ほど重大なテーマはほかに見当たらないのではあるまいか。なのに”太陽と死は直視するのがむつかしい”なんて……まことしやかな言葉があったりする。太陽のほうは直視できないが、おおよそどんなものか見当がつく。その点、死のぼうは、見当のつくところも少しあるけれど、やっぱりよくわからない。まったくの話、死については古来いろいろなことが語られ、思案されているけれど、決定的に不足しているのは、死者の側からの視点を欠いていることだ」

著者は、「死んだ人は、だれかがその人を思い出している限り生きているんだ」という考え方をとても気に入っているそうです。死という、まったく測り知れない重大事に対して現実に対処できるせめてもの理屈はこれしかないとして、「同じ考えを持つ人はけっして少なくない。少し吟味してみると、この考えに基づく風俗や生活習慣は、私たち生きている側の社会でよく見られることでもある。まったくもって一方的な視点なのだが、生きている側は慰められる。自分の死についても、これを思うとなにかホッとするものを感じたりする」と述べています。

親しかった人の死……。いつまでも、いつまでもその人を思い出す。すると生きていたときと同じように身近にその人のイメージを抱くことができるとして、著者は「それは、多かれ少なかれその人が生きていたときと似ているではないか。その人が生きているときも、長く会えなければあれこれ想像して存在を確認しているのだ。だから、死んだあともこれこそがその人を”生きていること”とする唯一の方法なのだ。自分が死んだあと、親しい人たちが、こぞって、あるいは一人でも二人でも、――私を思い出してくれればいいな――命のはかなさに立ち向かえるかもしれない。死の恐怖に少しは抵抗できるかもしれない」と述べます。

また、著者は作家についても言及し、「この仕事はもともと読者に多彩なイメージを与え、それによってみずからの存在を示す立場である。当人がいなくなってもイメージを与え続けることができれば、生きていたときと……似ている。しかも、作品が残るからそれをやりやすい。有利な立場と言えなくもない。さらに言えば、作家はその生き方自体が小説の気配を帯びている。追憶はその作品を解く鍵ともなる。私はだから訃報に接しては、しばしばその人柄を偲び、生涯に思いを馳せ、その作品を考えた。たったいま作家について”有利な立場”と記したが、それは作家の仕事が一つの典型として”イメージを見せやすい”からであり、作家以外の人の死についても、それを広げて考えればきっと同じことが言えるだろう。同じことを考えて、それぞれ意味がありうるだろう」とも述べています。

さらに、小説の誕生について、著者は「いつとは言えない遠い日のこと、だれかが死ぬ。悲しい。辛い。生き返ってはしい。そのためにその人を思い出す。その人を考える。エピソードが語られ、ストーリーとなる。これが小説の原点となった。原点の一つとなった。物語の発生において亡びたものへの哀悼が関わっていたことは疑いない」と、きわめて興味深い仮説を立てます。

そして、「よく生きるためには読書が役立つ」と強く、強く考えているという著者は、「読書はまずおもしろい。おもしろい本に出合えば、本当に楽しい。知識が広くなり、世界が広くなり、考えが多彩になり、深くなる。たった一人で楽しめる。いつでも、どこでも、楽しめる。加えて読書は廉価な趣味だ。図書館もあるし、古本屋もある。人から借りて読む方便もある。孤独がちの老後には向いている」と述べるのでした。

一章「悼む心を明日の糧に」は、亡くなった作家たちへの追悼文集です。「ショートショートは星新一とともに」は1997年12月30日に満71歳で没した星新一への追悼文ですが、著者は「まず初めに星新一が在った。しかる後にスオートショートが存在した。この逆ではない」と書きだしています。ショートショートは、ショート・ショート・ストーリーの略語であり、ショート・ストーリー、つまり短編小説の中で、特にシュートなものを指します。自身がショートショートの名手であった著者は、「定義は必ずしも明確ではないけれど、日本の小説界では”原稿用紙20枚以下で、小説のような気配を帯びているもの”と言って、当たらずとも遠からず。”小説のような”という表現は曖昧だが、これ以上細かく限定するのはむつかしい」と述べています。

また、小ばなし、コント、短いエッセイ風の小説、あるいは川端康成には『掌の小説』という作品集もあるとして、著者は「川端康成は少し措くとして、日本人にも馴染みの深い小ばなしやコントと比べてショートショートは、どこがちがうのか。ここに星新一のオリジナリティが大きく関わっている。まず文体の明晰さ、鮮やかなどんでん返し、人物像の明確さ、そして全体に漂う現代的で垢抜けた雰囲気、これが大切だ」と述べます。川端康成の『掌の小説』は、現在の目で眺めれば、まちがいなくショートショートに属するものですが、その作品集は100編を超える超短編を並べておきながらジャンルの確立にはたどりついていないと指摘し、著者は「作品の形成、品質、印象などにばらつきがあり、それよりもなによりも、作者自身が明確な意識をもって並べ揃えた作品群ではなかったために、そうならなかったのだろう」と推測します。

時間的には、『掌の小説』より2、30年遅れて星新一が登場し、ショートショートをジャンルとして確立し、――だったら川端康成の『掌の小説』もショートショートじゃないか――と、逆に分類されるようになった。そんな文学史を著者は頭に描いているといいます。また、「こうなると夏目漱石の『夢十夜』も見事なショートショートの連作集であり、ほかにも多くの作家が星新一以前からさまざまなショートショートを書いていることに気がつく」「星新一が存在しなければ『掌の小説』も『夢十夜』も、名人の余儀であり、ことさらにジャンルに分けて注目されることもなかっただろう。こういう意味を籠めて私は冒頭のテーゼを述べてみたわけである」と書くのでした。

二章「よく生きて、よく死ぬ」では、「死者を悼むこころ」が秀逸です。著者は、「死者に対してはひたすらの哀悼を捧げること、くやしいけれど、それよりほかになにもない。どう悼んでみても畢竟、生きとし生けるものの悲しさにたどりつくばかりだ」と述べます。帯の裏にも登場する「座右の銘〈闇彦〉」では、著者の『闇彦』という小説のタイトルが『古事記』に由来し、海彦と山彦の兄弟として闇彦という「死の国の支配者」であり、「物語の支配者」でもある神を考えたと告白します。そして、「人類が持つストーリーの文化は元来、死者を悼むところから始まっている。親しい人が没し、それをどう受けとめるか、生前の栄誉を称え、思い出し、甦らせようという営みなのだ。これも当然、闇彦の担当となる」と述べるのでした。

三章「読書が培う悼む力」の「おもしろい本が一番」では、日本人は生真面目だから、なにかと理屈をつけたがるとして、著者は「ただ”楽しいから””おいしいから”では、もの足りない。ゴルフだって”健康にいい””人間関係に役立つ”と、いろいろ理屈をつける。もちろん、そういう効能もあるだろうけれど”ひたすら楽しい”それだけでもいいじゃないですか。もう、おわかりですね。読書も同様です。知識を広くする、思案を深くする、人格を高める、そういうメリットも充分あるけれど、とにかく、『おもしろいんだよなあ』一生この喜びを享受するだけでも、すばらしいじゃありませんか」と述べています。

また、読書の素晴らしさについて、著者は「本は安い。図書館で読めるし、人から借りることもできる。古本ある。たいていの分野が初級・中級・上級、なんでもそろっている。そして、たった一人でできる。いつでも、どこでも、自由気ままに楽しめる読書という喜びを持っているかどうか、それだけで一生の損得にはずいぶんと差があるような気がするけれど、ちがうだろうか」とも述べます。

「日本語の底力を探して」では、経済大国と呼ばれ、経済はわたしたちの生活にとってとても大切なものであるけれど、この国はもともと物質的に豊かな国ではなかったと指摘し、著者は「だからこそ先人たちは、言葉の豊かさ、楽しさを訴えて文化としてきた。まったくの話、これはお金がかからない。識字率を高め、読書を尊び、和歌や俳句などの詩歌を創り、漢文を日本的に変え、しゃれ、数え歌、回文など、いろいろな言葉遊びを享受してきた。言葉の豊かさで生きる力を育んできたのである。とりわけ、学校教育の現場では、国語科だけではなく、この視点が肝要、と私は思う」と述べています。

最後に、著者は「私見を述べれば、――死者を語ることは文学の原点ではあるまいか――過去のくさぐさを甦らせるのは、まちがいなく文学の属性の一つと言ってよいだろう。童話から民話、シリアスな小説に到るまで、このパターンは多い」と述べるのですが、この意見には100%賛同します。拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館、サンガ文庫)で、わたしは人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったという仮説を提示しました。そして、葬儀とは人類の存在基盤であり、発展基盤であるという考え方を示しました。本書『悼む力』には、人間がもともと死者について想いを馳せるホモ・フューネラルであるという考え方があります。本書を読んで、わたしは自説が間違っていないことを確信した次第です。