- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2137 読書論・読書術 『読書とは何か』 三中信宏著(河出新書)

2022.05.30

『読書とは何か』三中信宏著(河出新書)を読みました。「知を捕らえる15の技術」というサブタイトルがついています。著者は1958年、京都生まれ。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境研究部門専門員、東京農業大学客員教授。専門分野は進化生物学・生物統計学。主著に『系統樹思考の世界』『読む・打つ・書く』があります。

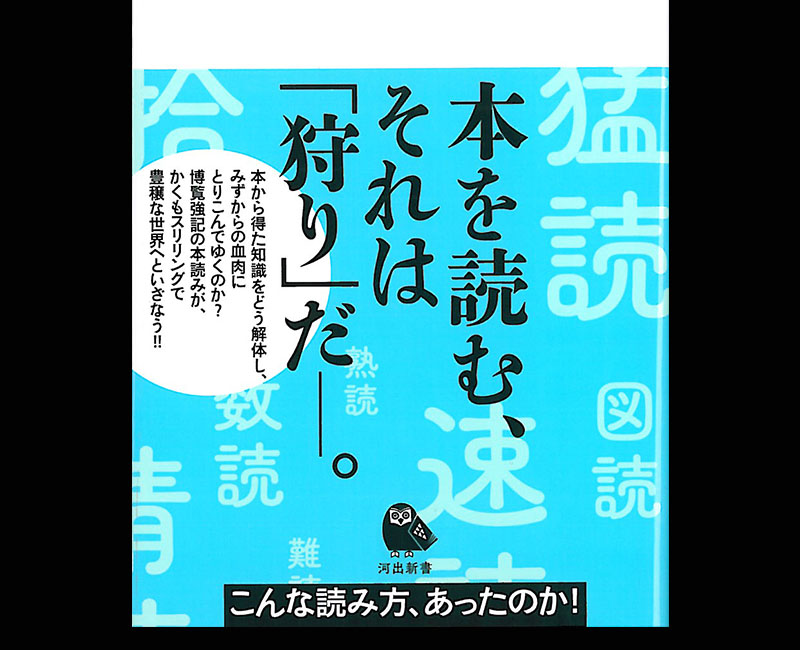

本書の帯

本書の帯

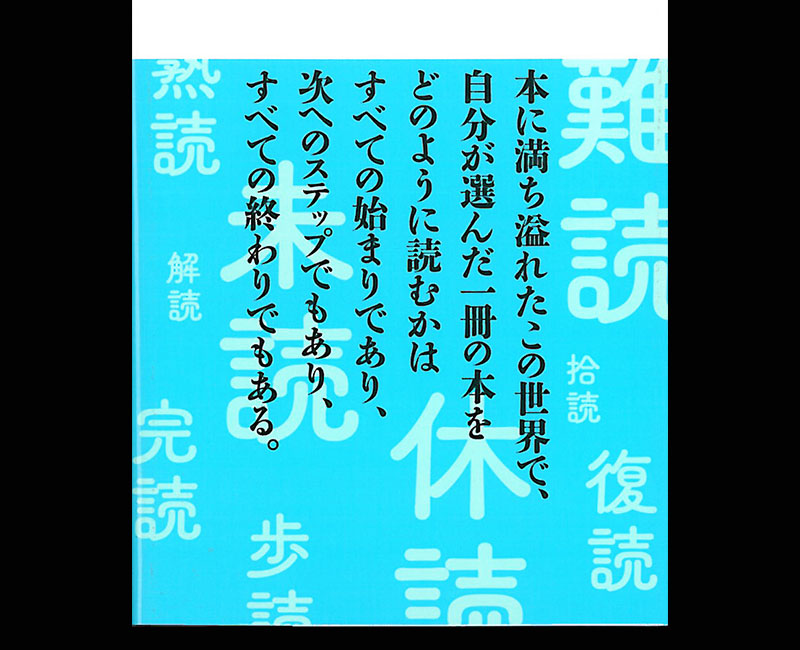

本書の帯には「本を読む、それは『狩り』だ――。」と大書され、「本から得た知識をどう解体し、みずからの血肉にとりこんでゆくのか? 博覧強記の本読みが、かくもスリリングで豊饒な世界へといざなう!!」と書いています。帯の裏には、「本に満ち溢れたこの世界で、自分が選んだ一冊の本をどのように読むかはすべての始まりであり、次へのステップでもあり、すべての終わりでもある」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー後そでには、以下の内容紹介があります。

「読書とはつねに〈部分〉から〈全体〉への推論」だ――仕事や勉強のため必要に迫られて読書するときでも、いったん本に没入すれば私たちはまちがいなく”狩猟者”の眼差しになり、言葉や文章を”狩って”いる――。本の中で出会う知識や情報の断片を、どのように捕らえ、体系化できるのか? 「読書効率主義」とは正反対のベクトルを志向する進化生物学者が本の山の奥へと分け入り、読書経験を通しものごとを考えぬく知力を養う術を伝える」

本書の「目次」は、以下の通りです。

プロローグ「世界は本に満ち溢れている」

第1章 知のノードとネットワーク

——読書は探検だ 1・1 手にする動機、読み通す技術

1・2 文字空間とその可視化

——インフォグラフィックスの視点から

1・3 狩猟者としての読者

——本を読む冒険の心構えは何か?

1・4 読書の往路——読み跡を「ノード」として刻む

1・5 読書の復路——ノードをつなぐ「ダイアグラム」

1・6 書き手と読み手を隔てるもの

——「わからない」は罪深いか?

1・7 既知から未知へ

——〝アブダクション?としての読書行為

第2章 読書術(基本篇)

——大技と小技のあれこれ

2・1【完読】足元を見よ、メモを取れ、時々休め

2・2【速読】自己加圧ナッジの術

2・3【猛読】アウェイな読書のトラブルシューティング

2・4【拾読】読み尽くさない術

2・5【熟読】深読みにハマらない

第3章 読書術(応用篇)

——冒険と危険は紙一重

3・1【難読】先入観で分類しない

3・2【精読】読書ノートをつくりこむ

3・3【数読】言葉として数式を読む術

3・4【解読】外国語の壁を越えて

3・5【図読】パラテクストの絵を読む

第4章 読書術(発展篇)

——読み終わらない本のためのパヴァーヌ

4・1【復読】読者としてアップグレードする

4・2【休読】途中で撤退する勇気と決断

4・3【歩読】移動読書に終わりなし

4・4【積読】積み上げれば漂う香気

4・5【未読】未来の境界知に触れる

エピローグ「一期一会の読書人生」

コラム1〈探書三昧〉本を狩りに行く

コラム2〈怪書三昧〉本が呼びに来る

コラム3〈崩書三昧〉壊れる本、壊す本

「謝辞」

「文献リスト」

「事項索引」

「人名索引」

「書名索引」

プロローグ「世界は本に満ち溢れている」では、著者はこれまで30年以上にわたって農学系研究者としての人生を歩んできたので、自分の仕事に直結する専門書や論文は山ほど読んできたとしながらも、「たまたま他の同僚たちと比べて”本の世界”に深く沈み込む傾向がもともと強かったのだろう。気がつけば研究室は床からうず高く本の山が積み上がり、地震でもあればすぐに崩れてしまい、そのたびに事務方から『何とかしなさい』と叱られる始末だ」と述べています。

現在の出版業界は前世紀末以来の長期にわたる売上低迷にもがいているとして、著者は「その一方で(だからこそと言うべきか)、新刊本の出版数は年間7万を超えるまでに増えているというから、これはもうひとりの読者がどんなに頑張っても読み尽くせはしない。読者のみなさんがリアル書店であれ、ネット書店であれ、店先をぶらぶら徘徊するだけで、山ほどの本が手招いてくる。世界は本に満ち溢れている。これはまぎれもない事実だ」と述べます。

第1章「知のノードとネットワーク——読書は探検だ」の1・3 「狩猟者としての読者——本を読む冒険の心構えは何か?」では、著者は読書を「狩猟」にたとえた上で、「獲物を追いかける”狩猟者”の攻撃的なイメージはひとり静かに本を読む営みにはふさわしくないのではないかという意見もきっとあるだろう。しかし、リラックスして心安らかに本をひもとくときでも、あるいは仕事や勉強のため必要に迫られて読書するときでも、いったん本に没入すれば私たちはまちがいなく言葉や文章を”狩って”いる」と述べています。

小説であれば登場人物がどのような言動をするのか、物語のプロットがどんな展開を見せてくれるのかを期待しながら煽られるようにページをめくるでしょう。また、専門的な学術書であれば、ある分野の専門知の体系がどのように組み立てられているのかを思い描きながらゆっくり読み進むでしょう。本を読んでいるときは、たとえ自分ではそうと気づかなくても、読者は”狩猟者”の眼差しになっているとし、著者は「本を読み始めるとともに読者が出会う数多くの”踏み跡”や”目印”や”痕跡”などなど、本の”文字空間”を構成する各『部分』で目に留まるあらゆる証拠の断片が、最終的にはひとつの『全体』像としてまとまって立ち上がってくる。そのときまで、読者は”狩猟者”であり続ける」と述べます。

1・6「書き手と読み手を隔てるもの——「わからない」は罪深いか?」では、著者は「本を読んで『わかる』とはどういうことだろうか。ある本を手にした読者はいったん読了すればその本が『わかる』のだろうか」と読者に問いかけ、「私はこの点についてはきわめて悲観的だ。ほとんどの本は読んでも『わからない』のではないだろうか。言い換えれば、本を読んで『わからない』と口にするのは何かしらの”罪悪”なのだろうか。『わからない』のはあくまでも読者側の責任であって、読んでも『わからない』としたらそれは単に読者の努力が足りないのだから『わかる』まで読むべきだ――そういう主張は単に読者を心理的に追いつめるだけではないだろうか」と述べています。

読書が文字空間を舞台とする”狩猟”であると考える著者は、逃げ回る獲物(すなわち本の内容)を必死でおいかける狩猟者(すなわち読者)は、あるときは狩りに成功したとしても、別のときには失敗したことで責められるいわれはないとして、「狩猟に出かけてもその獲物がすばしこく逃げ回ればぜんぜん仕留められないかもしれない。そのとき、猟師は失敗したことで責められなければならないかと問われたら、私はそんなことはぜんぜんないと答えるだろう。同様に、本を読んでも『わかる』必要はないのではないか。読んで『わからない』としても気に病むことはないのではないか」と述べます。

著者は、ある本の書き手と読み手の間にはもともと越えられない”溝”があるのではないかとつねづね考えているそうです。著者は本の読み手であると同時に書き手でもあるので、自分が書いた本が世間でどのように受け入れられ読まれているかはやはり気になるとして、「一般に公開されている書評記事やインターネットで拡散される感想コメントを読むと、ときに過剰な深読みもあれば明白な誤読や曲解も散見される。しかし、いったん本を世に出してしまえば、それがどのように読まれようとも著者がどうこう口をはさめることではない」と述べるのでした。

1・7「既知から未知へ——〝アブダクション?としての読書行為」では、ある一冊の本を読みとおすことはそれだけでも一仕事であるとして、著者は「自分で備忘メモから読書ノートを構築し、さらに全体を体系化するツリーやネットワークをつくるという作業は気力と体力を求められる。乏しい事前知識をよりどころとして、一冊の本を読み進み、新たに得られた情報なり知見をひとまとまりの体系的知識として吸収することが能動的行為としての読書といえる」と述べます。読書の技能訓練の1つのやり方は、その同じ本を他の読者がどのように読んだかを知ることです。もう1つの方法は、かなり手間はかかりますが、同じ著者が書いたほかの著書をひもとくことです。わたしもそうですが、1人の著者はある「つながり」の中で複数の本を書くことがあるからです。

探検的読書について、「探検的読書の次元を広げることにより、私たちは文字空間の中で獲物と格闘しつつ狩猟する読者としてしだいに鍛え上げられていくことになる。では、その修行にやがて終わりは来るのだろうか。それは期待しない方がいい。ある本に固有の究極的な『真の正しい読み方』はないからだ。たとえ同じ本であっても、読み返すたびに新たな知見や発見を体験したことはないだろうか。今から150年も前に書かれた『種の起源』が現在もなお読み返される理由はそこにある。本は変わらなくとも、読者は変わっていく。読者が変わるとは、時代によって読者層が変遷していくというだけの意味ではない。同一の読者個人であっても、知識や技能が身に付くにつれて、同じ本の読み方が変わっていくという意味でもある。読書に終わりはないのだ」と述べています。

第2章「読書術(基本篇)——大技と小技のあれこれ」の2・1「【完読】足元を見よ、メモを取れ、時々休め」では、著者は「私は大きな著作を読むにあたってはたえず目次を参照して、全体のどのあたりまで読み進んだかを確認するよう気をつける。私自身が著者の立場になるとき、目次は本の内容の概要を示すチャートの役割を担っている。目次と内容は緊密に対応しながらたがいを磨き上げていく。したがって、ある本の文字空間の全体像はまずはじめに目次を見ればわかるだろう。それを頭に入れておくと、自分のアブダクションを立てるときに意外に役に立つことがわかる」と述べていますが、この目次についての考え方と使い方は拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)の内容とも共通しています。

2・2「【速読】自己加圧ナッジの術」では、著者が一冊の本を手にしたとき、いつも”狩猟者”あるいは”登山家”の顔つきになるとして、「なぜ本を読むのか」と問われれば、すかさず「そこに本があるからだ」と答えると述べています。著者の”登攀記録”からわかるもう1つの点は、たとえ時間的余裕がなかったとしても、いわゆる「ななめ読み」とか「飛ばし読み」はしていないことだとして、「必ずすべて読んでいる。書評デッドラインが設定されていて締切は動かせないにもかかわらず書評本は途方もなく厚い――”速読術”のような神技があればすがりつきたいと、せっぱつまった読者ならそう夢想するかもしれない」と述べています。

そんな速読術のような神技は原理的には不可能なことではないだろうとして、著者は「文字空間からの情報サンプリングを効率化して、できるだけ少ないサンプルで最大の情報を得るようにすればいいわけだから。しかし、世の中はそうはうまくいかない。録画を”早回し”して見るように、本を”速読み”する技法がたとえあったとしても、それはそもそも『本を読んだ』といえるのだろうか。私自身はそういう”読まないための抜け道”をあれこれ考えるくらいなら、日々着実に読み進むことをかなり強く勧める」と述べます。

2・3「【猛読】アウェイな読書のトラブルシューティング」では、ある本を読み進む上でわかるかわからないかは、その舞台が読者にとって”ホームグラウンド”かそれとも”アウェイ”かは、論じられているテーマや内容に関する「事前情報」をどれくらいもっているかどうかの違いに帰せられると指摘し、著者は「もちろん、そのちがいは読んでわかるかわからないかという二者択一ではなく、連続的なスペクトラム上の”内分点”みたいな状況を想定すればいいだろう」と述べています。

本書には3本のコラムも掲載されていますが、コラム2「〈怪書三昧〉本が呼びに来る」では、本が人を”呼ぶ”のは、新刊書店よりも、古書店の方が多いかもしれないとして、著者は「年季の入った古書店の棚に安置されている古書たちは、文字通りの”付喪神”に変化し、手ぐすねを引いて自らがたどる運命を知らない哀れな読者をじっと待ち続ける。運悪く(運よく?)そこを通りかかろうものなら、もうおしまいだ。それはもはや”ささやく”というよりは”取り憑く”と表現した方がふさわしいだろう」と書いています。これは、わたしも何度も体験したことなので、よく理解できます。

本書より

本書より

あるとき、著者は神田小川町にある洋書専門店「崇文荘書店」の科学史棚で、深緑色の大きな本が強い秋波を著者に送ってきたそうです。著者ジェイムズ・フォーロング(James G.R.Forong)も書名『Rivers of Life(生命の川)』も初めて見る古書で、その内容は世界の宗教史を論じた2巻本計1200ページ超の分厚い大著だったそうで、著者は「いくら探書アンテナを幅広く張っていると自認する私でさえ、当時は比較宗教学にまで手を伸ばしてはいなかった。これはさすがにご縁がない本かなと元の棚に戻そうとしたら、付録として函入りの図表が添付されていることに気づいた。いったい何だろうかと中を開いてみたら、それは圧巻の「世界宗教系統樹」だった。あとで測ったらそのサイズは幅70cm×高さ2・3mもあった。このチャートは、人間の宗教思想の根源を太陽崇拝・火炎崇拝・樹木崇拝・祖先崇拝・性器崇拝というの5つのルーツにまでさかのぼり、現代の宗教に至るまでの道筋をネットワークとして描いたとびきり印象的な系統図だった」と書いています。

それだけの代価を支払った価値のある本でしたが、その後に著者が出した本や講演では何度も登場していただくことになったそうで、「この原本は、私が調べたかぎりでは、現在でも国内の公的機関では奈良女子大学にしか所蔵されていないきわめつけの稀覯本である。事前予約者にのみ頒布された限定的な出版物だったからだろう。あのとき、崇文荘書店で呼び止められなかったら、二度と本書と出会う機会はなかったにちがいない。本との一期一会は人生を変えることもある。いったん本に呼ばれたら人間は無駄な抵抗をしてはいけない。われわれ読者は偉そうな顔をしていてもしょせんは本の下僕であることを自覚しよう」と書いています。これを読んで、わたしは『Rivers of Life(生命の川)』が読みたくてたまらなくなりました。一条真也の読書館『原始文化』 で紹介した文化人類学者エドワード・タイラーの名著に似ている気もします。『原始文化』の翻訳本はずっと絶版でしたが、最近になって国書刊行会が「宗教学名著選」の新訳で出版してくれました。『生命の川』も国書刊行会が出してくれないでしょうか?

第3章「読書術(応用篇)——冒険と危険は紙一重」では、専門的な学術書であれ日記・小説であれ、”大作”にはそれを支えるだけの太い”幹”が全編を通っていて、その”幹”から四方に広がる。”枝葉”が作品全体の文字空間をつくりあげていると指摘し、著者は「もちろん、場所によっては大小さまざまな起伏があったり危険な崖や穴が待ち受けていたりすることもあるだろう。しかし、”大作”を特徴づけるのは何よりもその文字空間の広さだ。一般に想像される以上に、本を読むことは力仕事であり、疲労も溜まる。広いエリアを踏破するだけの気力と体力が求められることはもちろんだが、長丁場の”狩り”のペース配分や道中の備忘メモの取り方にも気をつけないといけない」と述べています。

3・2「【精読】読書ノートをつくりこむ」では、本の読みやすさや読みにくさは読者個人それぞれの感じ方があるだろうとして、著者は「読みやすい本には、読者を念頭に置いた内容のしばりこみと配置、さらに読者の関心を惹きつける語り口や導き方に『読みやすさ』を実現するための共通の方策があるようだ。しかし、読みにくい本については、その『読みにくさ』の原因がどこにあるのかはそれほど単純ではないかもしれない。ただ単に書き手の文体(スタイル)に癖があって読みにくいだけかもしれない。あるいは、読み手の側が十分な事前の予備知識をもっていないために、書き手についていけないことが読みにくい理由かもしれない」と述べています。

また、「わざわざ読みにくい本を無理して読まなくてもいいじゃないか」と考える人は少なくないだろうとして、著者は「そういう”やっかいな本”はもともと自分には関係がないのだから無視すればいいだろうという弁解だ。しかし、読みにくい本がほんとうに自分に関係ないかどうかは読んでみなければわからないではないか。読まなくてもそれがわかると言うのなら、アナタは私には想像もできない”超能力”の持ち主だろうから、この本もまたこれ以上読まなくてもいいだろう。とても賢いアナタの人生にはきっと何の関係もないからね」と述べるのでした。

第4章「読書術(発展篇)——読み終わらない本のためのパヴァーヌ」の4・1「【復読】読者としてアップグレードする」では、愛読書のような「ある本」にかぎっては、なぜ”リピーター読書”をするのだろうかと自問し、著者は「問い詰められても答えに窮してしまう。ただひとつはっきり言えることは、”リピーター”であるかぎり、その本はいつまで経っても読み終わることはないという事実である”リピーター”読者は、最後まで読み終えても、エンドレステープ(死語か……)のように繰り返し飽くことなく最初からまた読み返すからだ」と述べています。

その一方で、よくよく謙虚に考えてみると、「獲物を獲り尽くしてしまった本」という物言いはとほうもなく傲慢であるとして、著者は「読者はたった一回の読書でその本のすべての”獲物”を狩り尽くしたなどと強弁できるのだろうか。もう一回読んで初めて見つかる新たな”獲物”があるのではないか。さらにもう一回読めばまた新たな”獲物”をという新発見が繰り返されるだろう。言い換えれば、読者は読むたびに賢くなっているので、今日の私は昨日の私ではない。読書を”リピート”するたびに読者は着実に”アップグレード”されていく」と述べます。

現代の百物語である『新・耳・袋』木原浩勝・中山市朗著(角川文庫)を取り上げ、著者は「『新・耳・袋』に取り上げられている話のひとつひとつは、現代における都市伝説や学校怪談そして民間伝承と位置づけられる。『新・耳・袋』の読者が怖気づくのはそこに書かれている事象の得体の知れなさにある。白黒の区別がつかない未分別な状況では実体も名前も何もない。その不安定さに私たちは怖さを感じる」と述べます。以前、著者は「ある」と「ない」の境目が生み出す不安と恐怖について、「『ない』と断言できれば、私たちはもちろん安心できる。逆に、『ある』となれば、恐怖感は去らないのだが、その確かな怖さに対して私たちは裏返しの安心感を抱くことができる。やっかいなのは、その判断がつかないときだ。あるなしの境目のぼやけ方がさらなる怖さを煽ってくる」と書いています。つまり、ネーミングやヴィジュアルに先立って、存在論的な心もとなさが怖さの根源だというのです。

また、一条真也の読書館『怪異の表象空間』で紹介した横浜国立大学教授(日本近現代文学・文化史)の一柳廣孝氏の著書の内容に言及し、著者は「身体感覚としての”妖怪感覚”はごく個人的な体験であり、そのかぎりではまったく正体不明の”怪事”としか言いようがない。しかし、その”妖怪感覚”が共同体レベルで共有されると、それを指し示す「名前」が付けられることになる、つまり、公認されることになる。これらいくつかの段階を経たあとで、はじめて”ヴィジュアル化”という次の段階を迎えることができる。”怪異”ということばは私たちを不安にする。それらを非科学的な迷信と一言の元に否定する読者も少なくないだろう。しかし、わが国の歴史をさかのぼると、大々的に文明開化したはずの明治時代になっても奇談怪談は大流行し、さまざまな心霊術・催眠術・霊術が大流行した。”怪異”はけっして個人的な体験ではなく、社会現象としてあったということだ」と述べます。

大著『妖怪学全集』を書いた明治の妖怪博士・井上圓了が「人間の心こそ”真怪”である」と見抜いたことに言及する著者は、「こう考えてくると、『新・耳・袋』という現代怪談集は、単なる”ホラー本”ではなく、人間のもつ根源的な不安感がどのようにコミュニティーとして共有され、集団的な伝承として伝えられていくのかを考察するための格好の資料となる。それは、存在論・心理学・民俗学など幅広い裾野へと広がっていくポテンシャルをもつテーマだ。一回きり読んだだけでは汲めども尽きぬおもしろさがある。リピーターになるしかないではないか。言い換えれば、いつまで経っても読み終わらない本だ」と述べるのでした。本書は、理系の著者が書いただけあって、最初は文章が難くて読みづらいと思っていましたが、古本屋で『生命の川』に呼ばれた話あたりから大変面白くなり、最後は怪異論まで展開してくれて、大満足の一冊でした。やはり、本は最後まで読んでみないと真価がわかりませんね。