- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2147 プロレス・格闘技・武道 『王道ブルース』 渕正信著(徳間書店)

2022.07.03

『王道ブルース』渕正信著(徳間書店)を読みました。

著者は、1954年、福岡県北九州市出身。 デビュー以来、全日本一筋45年のレスラー人生を貫く”全日本プロレスLegend”。80年代後半からは世界ジュニアヘビー級王座を5度戴冠。第10代王者時代には14度の防衛を重ねるなど全日本ジュニアに一時代を築きました。2004年5月、天龍源一郎と組んでアジアタッグ王座を獲得し3度防衛。07年には西村修をパートナーに迎え「世界最強タッグ決定リーグ戦」に出場。14年12月には青木篤志が持つ世界ジュニアヘビー級王座に挑戦し、20分以上奮闘。 現在でも、時折「赤鬼」の片鱗をのぞかせることもあり、インサイドワークを活かした老獪なファイトで対戦相手を翻弄しているそうです。身長183センチ、体重105キロ。得意技はバックドロップ、首固め、各種拷問系関節技。入場テーマは「Danger Zone」。

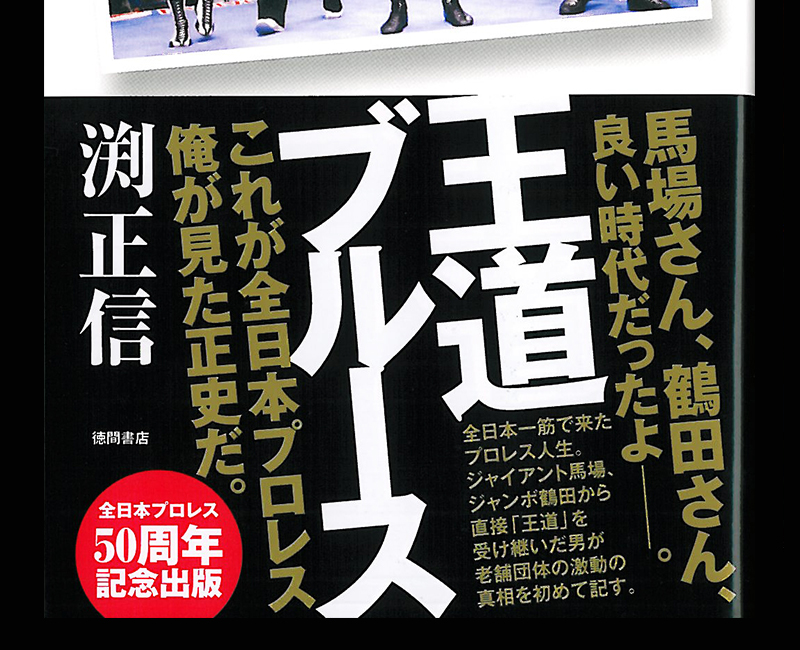

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田とともにリング上で勝ち名乗りを受ける著者の写真が使われ、帯には「馬場さん、鶴田さん、良い時代だったよ――。」「これが全日本プロレス 俺が観た正史だ。」「全日本一筋で来たプロレス人生。ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田から直接『王道』を受け継いだ男が老舗団体の激動の真相を初めて記す」「全日本プロレス50周年記念出版」と書かれています。

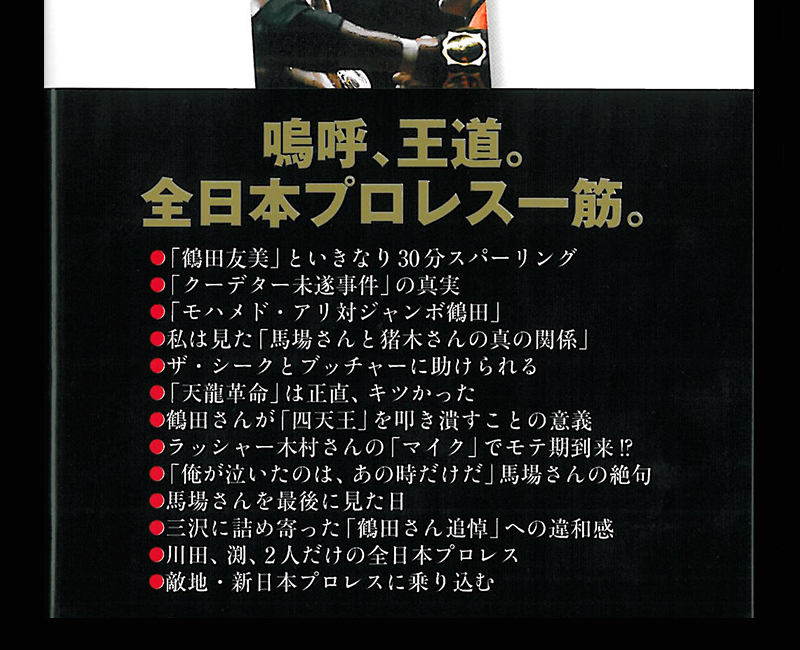

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「嗚呼、王道。全日本プロレス一筋。」として、以下のような項目が並びます。

●「鶴田友美」といきなり30分スパーリング

●「クーデター未遂事件」の真実

●「モハメド・アリ対ジャンボ鶴田」

●私は見た「馬場さんと猪木さんの真の関係」

●ザ・シークとブッチャーに助けられる

●「天龍革命」は正直、キツかった

●鶴田さんが「四天王」を叩き潰すことの意義

●ラッシャー木村さん「マイク」でモテ期到来

●「俺が泣いたのはあの時だけ」馬場さんの絶句

●馬場さんを最後に見た日

●三沢に詰め寄った「鶴田さん追悼」の違和感

●川田、渕、2人だけの全日本プロレス

●敵地・新日本プロレスに乗り込む

カバー前そでには、このように書かれています。

「『俺は悪口は言わない。死んだ人間を悪者にするような真似はしたくないからな。だから、全然面白くない本になると思うけど、それでよければ出してくれよ』俺は最初に出版社に言っておいたんだ。だからこの本は、あくまで俺から見えていたことを、俺の見方だけで書いたものだ。(「エピローグ」より抜粋)」

また、カバー後そでには、こう書かれています。

「俺は不思議と『ラストマッチの相手』を務めることが多かった。ザ・デストロイヤー、ザ・ファンクス、アンドレ・ザ・ジャイアント、スタン・ハンセンと彼らの「日本最後の試合」は俺。馬場さん、鶴田さんの最後の試合も俺だった。マシオ駒さんの最後の相手も俺だったな……。縁起の悪いレスラー? それは言いっこなし(笑)。(「エピローグ」より抜粋)

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

プロローグ「口外無用の『5分勝負』」

第1章 試練の再入門

第2章 道場の青春、そしてクーデター未遂

第3章 「馬場のボーイ」アメリカ武者修行へ

第4章 飛翔する鶴、昇りゆく龍

第5章 激動のヘビー級戦線

第6章 四天王プロレス激化の裏で

第7章 二巨星、墜つ

エピローグ「嗚呼、我が幸福のプロレス人生よ!」

プロローグ「口外無用の『5分勝負』」では、全日本プロレスの道場が舞台として登場します。そこには、柔道の全日本チャンピオンである岩釣兼生がいました。一条真也の読書館『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で紹介した本に詳しく書かれていますが、昭和51年(1976年)当時の全日本プロレスはライバルである新日本プロレスに大きく話題性で負けていました。アントニオ猪木が、柔道王ルスカやプロボクシング世界ヘビー級王者アリなどと戦う一連の「格闘技世界一決定戦」が大変なブームになっていたからです。その巻き返しとして、馬場は柔道日本一の岩釣兼生、そして大相撲関脇の天龍源一郎のプロレス転向を画策していたのです。ところが、柔道側が切り出した提案は途方もないものでした。なんと岩釣のデビュー戦はプロレスではなく「セメント」で行い、しかも相手は馬場か猪木に限るというのです。岩釣の後見人は、馬場に向かって師匠の木村政彦が力道山に騙し討ちにあった復讐を、弟子の岩釣がやるんだ。プロレスのストーリーとしては商品にしやすいでしょう。岩釣が負ければ木村先生の顔にまた泥を塗ることになる。岩釣が初戦は勝つ――それだけは曲げることはできない」と言うのでした。

話にならないと思った馬場は、岩釣に新人レスラーであった著者とのスパーリングを提案しました。当時の著者は体重80キロちょっと。岩釣は110キロはありました。しかし、著者は5分間のスパーリングを楽々とこなし、引き分けました。一方、岩釣の方は息が上がってスタミナ切れを起こしていました。著者は、「私は、スタミナに絶対の自信を持っていた。馬場さんは『プロレスラーはスタミナだ』と口を酸っぱくして言っていた。どんなに格闘技の練習をしようが、スタミナが切れたら何もできなくなる。リングの上で組み合ったり、投げたりするには、スタミナがなければできない。格闘技経験があっても5分間動き続けるとスタミナ切れでヘロヘロになるが、馬場さんは209センチ、145キロの大きな体で60分間闘い抜き、何度も時間切れ引き分けをやってのけている。これが超一流のプロレスラーと、一般の格闘技経験者の決定的な差だ」と述べています。

その後、岩釣は全日本プロレスのコーチだったコシロ・バジリ(アイアン・シーク)ともスパーリングしますが、バジリに腕関節を決められます。肩を落とした岩釣は弟子と共に帰っていきました。著者が「ちょっとやりすぎじゃないですかね。何か可哀想な気がしました」と言うと、ジャンボ鶴田が「渕、それは違うぞ。こういった時は徹底的にやらないといけないんだよ」と言いました。その理由について、大熊元司が「あのまま岩釣を帰したら、『俺は全日本プロレスに負けなかった。引き分けた』と言われるからな。完璧に勝って、挑戦してきたヤツに有無を言わせないことが大事なんだよ」と説明。さらに、鶴田が「いくら若手の渕だろうが、レスラーとやったことに変わりはない。決着がつかないまま帰すわけにはいかないさ。そうだろう? だから、別にやり過ぎでも何でもないってことだよ。何にしろ、お前が勝てなかったのがいけないんだよ」と言うのでした。

第2章「道場の青春、そして『クーデター未遂』」の「『ジャンボ鶴田はトレーニングしない』の嘘」では、今でもよく「鶴田さんはウェイトトレーニングを一切やらず、たまに自重トレーニング(腕立て伏せなど自分の体重を使ったトレーニング)をする程度だったというのは本当ですか?」などと聞かれることがあるとして、著者は「世間では『鶴田さんはろくに練習もせず、あれだけの強さを誇った』という話が独り歩きをしてしまっているようだ。それが『鶴田最強説』の根拠の1つになっているのかもしれないが、鶴田さんと年齢が近く、親しかった私からすれば、そんなことはない。鶴田さんはよく練習していたし、ウェイトトレーニングもしっかりとやっていた。道場が世田谷区の砧に移ってからは、鶴田さんを先頭に砧公園をよく走ったものだ。『自重トレーニングだけ』などということはなく、鶴田さんもウェイトトレーニングに励んでいた。練習やウェイトトレーニングもせずに、196センチ、127キロの大きくて、しっかりと筋肉のついたバランスのいい体をつくり上げたり、その体を維持することなどできるはずがない」と述べています。

「60分フルタイムを闘う『呼吸法』の奥義」では、ジャイアント馬場の脅威のスタミナについて言及します。プロレスラーのように体が大きい人が激しく動けば、スタミナの消耗は早い。しかし、馬場は「息が上がって、組んだ時に体勢が崩れてしまう姿ではなあ。息が上がってもしっかりバランスを保っておかないと、プロとしてみっともない」と言っていました。そんな馬場のスタミナとバランスは群を抜いており、馬場の生涯ベストバウトの1つと言われるジン・キニスキー戦(1967年8月14日・大阪球場特設リング)は、60分闘っても決着がつかず、特別に5分間の延長戦になりましたが、最後まで両者は譲らずに「65分フルタイムドロー」となりました。著者は、「この他にも、馬場さんは209センチ、145キロの大きな体で、世界の強豪レスラーたち、ブルーノ・サンマルチノやドリー・ファンク・ジュニア、ハーリー・レイスを相手に『60分フルタイムドロー』の試合をしている」と述べています。

本書には多くのプロレスラーの名前が登場しますが、著者が「最強」と認めたのはダニー・ホッジです。「ダニー・ホッジに学ぶ『壁への指立て伏せ』」では、レスラーの間に存在するという「誰もホッジには喧嘩を売らない」という伝説を紹介し、著者は「ハーリー・レイスも『喧嘩の強さ』では有名だったけれど、そのレイスが『ホッジがファイターのナンバーワンだ』と言っていたのだから、その強さは推して知るべし。鶴田さんもホッジと試合をして、その強さを体感していた。『いやー、ホッジは凄いよ。手首を摑まれただけでもしびれたよ』その鶴田さんにしても、全日本プロレスに入門後、アメリカ修行を経て、プロ2年目には馬場さんのタッグパートナーに抜擢されている。シングルマッチでも、ダニー・ホッジやビル・ロビンソンといった世界的な実力者と早くから渡り合っていたのだから、その凄さがわかろうというものだ」と述べます。

その鶴田にモハメド・アリとの対戦の話があったというのが、本書を読んで最も驚いたエピソードです。「モハメド・アリ対ジャンボ鶴田」では、1976年6月26日のモハメド・アリvsアントニオ猪木の「格闘技世界一決定戦」の前に「モハメド・アリvsジャンボ鶴田」という話があったとして、1975年に日本レスリング協会の八田一朗会長から馬場に「鶴田とアリをやらせたらどうだろう? 知名度も上がるぞ」と持ちかけたことを明かし、著者は「馬場さんは『鶴田とはやらせられない』と断った。おそらく、馬場さんはアリと試合をさせる大変さを知っていたのだろう。『できるわけがない』と。それに、もしアリを引っ張ってきたら、その後の全日本プロレスのスケジュールがぐちゃぐちゃになってしまう。馬場さんはアメリカのトップレスラーを来日させるために、年間のスケジュールをきっちりと組んでいたし、アリ戦によって外国人レスラーに払うギャラがなくなってしまったら、信用を失ってしまう」と述べています。

また、著者は「そうしたリスクを馬場さんは知っていたから、猪木さんがアリと闘って『世紀の凡戦だ』『莫大な借金が残った』と騒がれても、馬場さんだけは一切批判しなかった。『猪木は大したものだ。やったことは凄いことなんだよ』当時、馬場さんの言葉の意味をどれほどの人が理解できただろうか。ただ、私はあの当時、アリとエキシビションをやっておけば、鶴田さんは世界的なビッグネームになったのに、と惜しむ気持ちがあった。猪木さんとアリの試合から10年後、鶴田さんとこんな会話をしたことを思い出す。『俺がアリとやったら、俺の知名度は馬場さんを越えちゃうよ。それは許されないことなんだよなあ』『でも、もし鶴田さんがアリとやっていたら、もっと上手く試合ができたんじゃないですか?』『そりゃ、アリ次第だ。アリはプロレスが好きなようだしな』」と書いています。この鶴田と著書の会話はまったくもってナンセンスで、猪木はアリと真剣勝負をしたからあのような試合になったのであり、いくらアリとエキシビションをしても、アリとゴリラ・モンスーンとの絡みのようになり、所詮はプロレス村内の話題に留まって、鶴田が世界的なビッグネームになることなど有り得なかったでしょう。

「私は見た『馬場さんと猪木さんの真の関係』」では、1979年8月26日に日本武道館で開催された「プロレス夢のオールスター戦」の話題が出てきます。メインイベントは、馬場&猪木組vsアブドーラ・ザ・ブッチャー&タイガー・ジェット・シン組でしたが、著者は「控室には馬場さん、猪木さん、鶴田さん。猪木さんの付き人だったジョージ高野がいた。すると、馬場さんと猪木さんの間でゴルフ談義が始まったのだ。試合の時間が迫ってきているのに、実にリラックスした空気だった。不意に、猪木さんが鶴田さんにこう聞いた。『鶴田君もゴルフをやってるの?』鶴田さんが緊張気味に『はい』と答えると、馬場さんが付け加えた。『鶴田は結構、飛ばすんだよ』セミファイナルが終わり、いよいよメインが始まる。『よおし!』馬場さんが立ち上がり、大きな伸びをした。『お願いします!』猪木さんのほうから右手を差し出す。『おーっ!』馬場さんが応えて、猪木さんの右手を握った。私には2人がまるで5歳違いの兄と弟に見えたものだ」と述べます。

1979年秋、著者は念願の海外修行に出ます。ブッチャーの要請で、プエルトリコに飛び立ったのでした。その後、アメリカマットにも参戦しますが、試合をしても「全日本プロレスでやってきたことは間違いじゃなかった」と痛感させられる場面がたくさんあったそうです。第3章「『馬場のボーイ』アメリカ武者修行へ」の「『馬場のボーイ』という絶大な信頼」では、著者は「こちらは道場で受け身を散々やり込んできたから、相手のどんな攻撃でも受けられる自信がある。中には『コイツ、どれだけやれるんだ?』と腕試しで、キツい攻撃や関節技を仕掛けてくる相手もいたが、こっちはいつでも関節を取れる自信があるから動じることもなかった。馬場さんもアメリカでは何度かそんな目に遭ったそうだが、力道山道場でしごかれてきた上に、アメリカ修行中に鬼コーチとして有名なフレッド・アトキンスに鍛えられているから、自分の強さには絶対の自信を持っていた。『向こうから仕掛けてくるなら、やり返せばいいんだよ』こう言っていたものだ。実際、馬場さんは全く動じずにやり返したと聞いた」と述べます。

著者はアメリカで”プロレスの神様”カール・ゴッチの指導も受けました。当時のゴッチは新日本プロレスとの関係が良くなかった時期のようですが、トレーニングをしていると、ゴッチは「馬場のところのボーイは弱いな! フジナミ(藤波辰爾)やフジワラ(藤原喜明)はもっと強かったぞ!」と発破をかけたそうです。著者は、「ゴッチさんは関節技など、テクニックを教えてくれることもあったが、関節技なら私もたいていの技は知っている。『昔、ビル・ロビンソンさんに教わりましたから』などと言えば、ゴッチさんはたちまち不満そうな顔になる。『ロビンソンだと? 大したことはないだろう』強いレスラー同士、お互いに認め合っていないはずはないのだが、まあ、この種の言いっぷりはよくあることだ。思えば、ロビンソンは日本スタイルに順応して、いきなりビンタをかましてきたり、臨機応変なレスラーだった。猪木さんと対戦した時も、ロビンソンは猪木さんの卍固めを正面から受けたが、ゴッチはかたくなに卍固めを受けようとしなかった。『あれ(卍固め)は私が教えた技だから――』それもゴッチさんの個性。猪木さんも、それはわかっていただろう」と書いています。

著者がフロリダでゴッチの指導を受けている頃、ちょうどスタン・ハンセンが新日本から全日本に移籍した後で、両団体による選手の引き抜き合戦の最中でした。馬場は「カール・ゴッチ全日本参戦」を考えていたようで、著者が馬場がフロリダに来ていることをゴッチに話すと、ゴッチは「俺と馬場は、決して仲が悪いわけではないんだ」と言ったそうです。それで翌日、鶴田と一緒にゴッチのところへ行ったところ、東京スポーツの記者とカメラマンも同行しており、鶴田とゴッチの写真を撮りまくっていたとか。馬場は葉巻をくゆらせながら、「年末の『世界最強タッグ決定リーグ戦』は、ハンセン、ブロディ組、ザ・ファンクス、ゴッチが来てくれたら、パートナーはビル・ロビンソンかなあ」と言ったそうです。著者は、「おお、これは凄い!――私も興奮した。しかし、すぐに新日本サイドからストップがかかったようで、『カール・ゴッチ、全日本プロレス登場』は幻に終わったのだった」と述べます。ちなみに、タッグチームといえば、ゴッチの弟子として有名な藤原喜明が初めて全日本に参戦したとき、著者とタッグを組みましたが、じつにお似合いの実力者コンビでした。

「ブロディが語った『ライバル・鶴田』」では、”超獣”ブルーザー・ブロディが「ジャンボ鶴田」を最大のライバルと認めていたと明かします。ブロディは、「最初に来日した時、俺は『怪物的なイメージ』だたけど、あれは本来の俺のスタイルじゃないんだ。鶴田と激しくやり合って、互角の闘いをするのが俺のスタイルなんだ」と語っています。著者は、「ブロディは、初来日の時に鶴田さんと試合をして、鶴田さんのパワーとスタミナに驚き、強い危機感を持った。だから『再来日のオファーがあっても1年間は断っていた』という。体を絞って、スタミナをつけて、鶴田さんと互角にやり合えるように自分のスタイルを変えた。それほど、鶴田さんはブロディに強い影響を与えていたのだ」と述べています。

第4章「飛翔する鶴、昇りゆく龍」の「馬場、鶴田『規格外』の巨人」では、馬場の強さが語られます。著者は、「規格外の強さといえば、馬場さんの強さも忘れられない。スパーリングをした時にあの大きなテで頭を摑まれてパッと振り回されたら、私はそれだけで鼻血を出してしまった。『なんだ、鼻血なんか出して』馬場さんに呆れられながら、私は『世界のジャイアント馬場』の強さを体感して『やっぱり凄い』と感動したものだ。砧に道場ができた時は、馬場さんが突然やってきて、やおらリングに寝っ転がった。『渕、攻めてこい!』私は抑え込もうとしたが、馬場さんの足を動かすことさえ全然できなかった。馬場さんのあの大きな体を支える骨はとても太く、手足が重い。しかも筋力も強いから、どうにもこうにもできなかった。馬場さんの隠れた必殺技は、胴締めだ。あの長い足に挟まれて胴体を締め付けられれば、脱出は不可能。かつての日本プロレスの力道山道場では、猪木さんも大木金太郎さんも馬場さんに締められてギブアップしたという。実際に、私も目の前で鶴田さんが馬場さんの胴締めでギブアップしたのを目撃したことがある」と述べています。このエピソード、わたしは初めて知りました。

「ジャパンプロレス軍団の弱点を見た!」では、1984年に長州力が率いるジャパンプロレス勢が全日本に参戦し、両団体の間で激しい抗争が展開されます。小林邦昭と対戦した著者は、相手にスタミナがないことを見抜いたといいます。著者は、「連中は『ハイスパートレスリング』を標榜し、最初からガンガン攻めてくる。だが、こっちはスタミナに自信がある。まずは我慢して攻撃を受け切れば、ほんの数分で彼らの息は上がり、動きが落ちてくる。(なんだ、最初だけで、ジャパンプロレスの連中はスタミナがないじゃないか)そうなれば、あとはこちらの思い通りだ。全日本プロレスの外国人レスラーといえばハンセン、ブロディを筆頭に、超大型ばかり。試合をすれば、こちらは嫌でもダメージを食らう。大型外国人選手たちに比べたら、大して体格の変わらないジャパンプロレス軍団はむしろやりやすい。何よりスタミナ勝負になれば負けない自信があるから、余裕を持って試合ができた」と述べます。

全日本とジャパンの頂上対決が、ジャンボ鶴田と長州力の一騎打ちでした。1985年11月4日、大阪城ホールで両者の頂上対決は実現しますが、結果は60分闘って時間切れドローでした。著者は、「『判定があれば鶴田の勝ち』というのが大方の見方だったが、セコンドに付いていた私も同感だ。やはり身長、体格で鶴田さんがひと回り大きいぶん有利であったし、スタミナも無尽蔵なだけに、長州は得意のハイスパートレスリングに持ち込めなかったという部分もある。加えて、鶴田さんはここまでに至る過程で、世界のトップレスラーと厳しい試合を闘ってきた。その豊富なキャリアに裏打ちされた圧倒的な実力がある。長州がどんな攻撃を仕掛けてこようとも、まったく動じることはなかった。とはいえ、対する長州も凄かった。そんなジャンボ鶴田に60分対応したのだから」と述べます。

「『ジャンボ鶴田最強説』はなぜ語られるか」では、鶴田がふと漏らした「力道山、馬場、猪木は天才だよ」という言葉が紹介されます。偉大な3人のレスラーには時代も味方し、力道山は戦後復興のシンボルであり、馬場と猪木は高度経済成長期で、オリンピック開催後の「勢いのある時代の日本」を象徴する存在となりました。著者は、「プロレスラーとしての素質で考えれば、鶴田さんはあの3人と同等、あるいは上だと私は思う。ただ、鶴田さんには『時代』という味方があまりにも弱かった。高度経済成長が終わり、万博が終わり、かつてのような上げ潮の空気感は失せてしまっていたのだから。『いや、俺はいいんだよ』それも鶴田さんのくちぐせだ。恵まれた体格や強さへの自覚はあったと思う。機会を狙えば、いつでも取り返せる。いつか世界にその名を轟かせるレスラーになってやる、という思いは常に持っていただろう。当時は長州、藤波が話題になることが多く、次世代のエースとして『鶴・藤・長・天』(鶴田、藤波、長州、天龍)とも言われた。だが、鶴田さんにはこんな思いがあったはずだ。『だけど、俺はもっと上なんだよ』鶴田さんの素質、実力からすれば、当然のことだ。その自信は常に胸の中に持っていたようだ」と述べています。

第5章「激動のヘビー級戦線」の「鶴龍対決、そしてブロディの死」では、鶴田のライバルであった天龍に焦点を当て、著者は「鶴田さんへの対抗心に燃える天龍さんとの『鶴龍対決』は、実に見応えがあった。それまでは人気・実力の面でも鶴田さんが圧倒的だったが、熱く激しい試合をする天龍さんにスポットが当たり、天龍さんの立ち位置はますます上がっていった。才能のかたまりだった鶴田さんの『凄さ』を、天龍さんが引っ張り出したという面も大きい。やっと観客にも鶴田さんがどれほどの実力の持ち主であるかが伝わった。同時に、天龍さんの『凄さ』を鶴田さんが引き出したとも言える」と述べています。

鶴田のライバルといえば、ブロディも忘れられません。新日本から全日本に戻ったブロディは、いい試合を連発しました。著者は、「日本人、外国人を問わず、『意気に感じる』ということはあるものだ。ブロディが鶴田さんに勝ってインターナショナルヘビー級王座を奪取して、ファンと抱き合って泣いた試合(88年3月)。鶴田さんがバックドロップホールドでブロディからスリーカウントを奪って、ベルトを奪還した試合(88年4月)。どちらも良かったし、名勝負としてよく語られる。馬場さんもこう言っていた。『ブロディが獲ったことで、あのベルトの価値が上がったよ』ブロディも新日本プロレスを経て全日本プロレスに戻り、『俺の場所はここしかない』と思ったに違いない」と述べます。

「三冠ヘビー級戦線の立役者は誰か」では、著者は「鶴田さんは巨大な存在だった。天龍さんは『鶴田に追いつき、追い越す』という思いが強くて、それが観客にも伝わったのだと思う。延髄斬りや卍固めを使いだして人気が出て『第3の男』と呼ばれた頃は、正直、鶴田さんに比べれば見劣りがしたのは否めなかった。だが、天龍同盟をつくり、『鶴田を倒す』と闘志をむき出しにして観客の心を摑み、三冠ヘビー級王座を争うようになると、その人気は鶴田さんを上回るほどになった。そんな天龍さんがSWSへ行った。移籍後の天龍さんを見て、私は正直『いまいちだな』と思ったものだ。やはり天龍さんは、鶴田さんという大きな存在に向かっていった頃が一番輝いていたんじゃないか、と私は今も思っている。対戦相手に『すべてを出し切らないと到底かなわない』と思わせ、全身全霊の力を引き出させる圧倒的な存在感。それくらい、鶴田さんと闘うことの意味は大きかったのだ。『鶴龍対決』はすべてが素晴らしかった」と述べています。

第6章「四天王プロレス進化の裏で」の「四天王プロレスはなぜあれほど激しくなったか」では、三沢光晴・川田利明・田上明・小橋建太による四天王プロレスには「動」と「静」があったと指摘し、著者は「激しい攻防を繰り広げながらも、時折、動きが止まり、にらみ合う。相手のダメージの具合をはかり、『次に何をやってやろうか』と考える。動きの中には、必ず『間合い』がある。今のプロレスは動きっぱなしだ。おそらく4人は、鶴田さんとハンセンの試合からこの『間』を学んだのだと思う。1つの攻防、1つの大技のあと、ほんの一瞬、にらみ合い、そして『よし』と次の攻撃に移る時のごくわずかな時間。鶴田さんは馬場さんから『間合い』を学び、受け継いだ。つまり、四天王プロレスには、馬場さん由来の『王道』の血脈があるのだ」と述べるのでした。

第7章「巨星、墜つ」では、全日本の凋落が描かれます。1999年1月、馬場が亡くなります。同年3月、鶴田の引退セレモニーが行われます。全日本の社長は三沢が就任しましたが、翌2000年5月に鶴田も急逝します。著者は全日本の役員という立場でしたが、このとき三沢社長と衝突したといいます。著者は、「鶴田さんは全日本プロレスの最大の功労者だ。当然、リング上でセレモニーをやるものと思っていたが、鶴田さんの3人の子供たちをリングに上げることはなく、花道で遺影を持つという形のみだった。ブロディが亡くなった時にも、彼の奥さんと子供を日本に呼び、リングに上げてセレモニーをおこなっている。腹を立てた私は三沢に詰め寄った。『あの対応はない。鶴田さんのことをもっと大事にしてくれよ!』三沢は黙っていた。社長として、日本テレビとの厄介な交渉などに終われていたとも聞いていた。三沢の置かれた状況も薄々わかってはいたし、どうにもならなかったのだということも理解はしていた。だが、言わずにはいられなかったのだ」と述べています。

その後、三沢たちは全日本を離れて新団体「ノア」を設立、日本テレビも全日本を捨ててノアの中継を選択します。馬場の未亡人である元子夫人は「馬場さんの三回忌を全日本プロレスとしてやりたいの。三沢君たちにはやらせたくない……」と切望。それを聞いた川田は全日本残留を決断し、これを機会に引退しようと思っていた著者も、川田の想いに胸を打たれて全日本に残りました。「馬場さんの三回忌までは自分たちでやっていこう。もはやなりふり構わずやるしかない」と腹を決めたのでした。そして、なりふり構わない全日本は、長年のライバル団体であった新日本プロレスに喧嘩を売ります。

2000年8月、新日本の両国国技館大会のリングに単身上がった著者ですが、「実はこの時、新日本のレスラーに襲われることも覚悟して、安いスーツを着て、念のため、ズボンの下には試合用のタイツを穿いていた」と述べています。マイクを持ち、両国国技館に詰めかけた観客を見渡して、著者は「30年の長い間、全日本プロレスと新日本プロレスとの間には厚い壁がありました。今日、その壁をぶち破りに来ました! 全日本プロレスは選手が2人しかいませんが、看板の大きさとプライドは新日本に負けてはいません!」と宣言。日本プロレス史に残る名演説に、著者は大きな拍手と歓声に包まれたのでした。

2001年1月、東京ドームでの「ジャイアント馬場3回忌追悼興行」は元子夫人が陣頭指揮をとり、たくさんのレスラーが参戦しました。天龍源一郎、佐々木健介、馳浩、大仁田厚、獣神サンダーライガー、藤原喜明、そして武藤敬司。スタン・ハンセンの引退セレモニーも、この場で行われました。ザ・デストロイヤーも来場したし、特別参戦としてテリー・ファンク、ミル・マスカラス、アブドーラ・ザ・ブッチャーが出場。スティーブ・ウイリアムスらこれまでの全日本プロレス常連の外国人レスラーも参戦しました。なんという豪華メンバーでしょうか! そして2002年9月、元子夫人は武藤に社長の座を譲りました。この日、著者は元子夫人に「泣いて去るのではなく、胸を張って、堂々と去っていってください」と言ったそうです。著者は、「日本武道館大会で、武藤から花束を渡された元子さんは『私の勝負カラーなの』という真っ赤なスーツ姿で観客に手を振って、堂々と退場していった。その姿を見て、そして武藤という新しい社長も迎えたことで、私の役目は一段落したな、と思った」と述べるのでした。

エピローグ「嗚呼、我が幸福のプロレス人生よ!」では、著者は「俺は全日本プロレスでデビューして、いつになるかはわからんが、全日本プロレスで引退する。それもこれも、団体がここまで続いてくれたおかげだよ。もし、馬場さんと鶴田さんが死んで、三沢や小橋たちが離れた時に、川田がたった1人でも残る決断をしなかったら、俺も引退するつもりだったんだから、あの時点で全日本プロレスは消滅していただろうな。川田と俺で必死になって看板を守って、そこに天龍さんが再び加わってきて、武藤や秋山が後釜にすわってくれて、今は諏訪魔がしっかりとやってくれている。ありがたいことだよ」と述べています。

本書には、とても興味深い内容がたくさん書かれていました。「全日本プロレス秘史」というサブタイトルを受けてもいいぐらいです。本書を読んで、わたしは著者が好きになりました。特に、著者は北九州市の出身で、八幡大学附属高校(現・九州国際大学付属高校)から、八幡大学(現・九州国際大学)に進学したと知り、強い親近感をおぼえました。いつかお会いしたいと思いました。ちなみに、八幡製鉄所に勤務されていた著者の父は、著者にも製鉄所で働いてほしかったそうで、プロレスラーになることに猛反対したそうです。しかし、大量離脱後の全日本プロレスに残った著者に対して、「去る者より残る者のほうが大変なんだよ」と言い、そんな息子を持って「誇らしい気持ちになった」と言ったとか。全日本プロレス入団時、反対されていた父からの初めての褒め言葉に、著者は年がいもなく涙が溢れたそうです。このくだりを読んで、わたしも泣きました。そして、鶴田の追悼セレモニーや馬場の三回忌を重視するという著者の死者を重んじる気持ち、いわば唯葬論的生き方に強く共感したのであります。