- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.01

『さらば、欲望』佐伯啓思著(幻冬舎新書)を読みました。「資本主義の隘路をどう脱出するか」というサブタイトルがついています。日本を代表する社会経済学者で思想家でもある著者は、1949年奈良県生まれ。京都大学名誉教授。東京大学経済学部卒。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。2007年正論大賞。一条真也の読書館『反・幸福論』、『死と生』で紹介した本をはじめ、『隠された思考』(サントリー学芸賞)、『日本の宿命』、『正義の偽装』、『西田幾多郎』、『さらば、資本主義』、『反・民主主義論』、『経済成長主義への訣別』などの多くの著書があります。

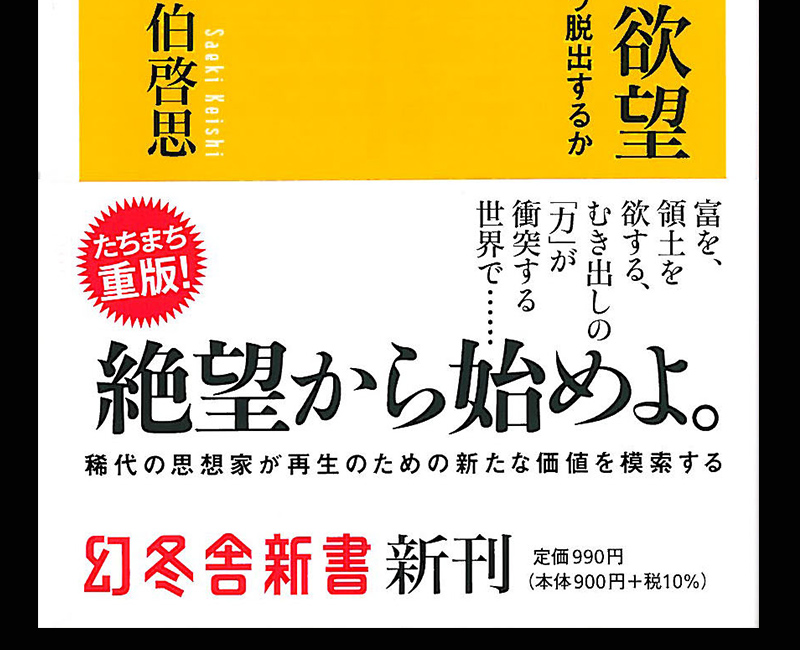

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「絶望から始めよ。」と大書され、「富を、領土を欲する、むき出しの『力』が衝突する世界で……」「稀代の思想家が再生のための新たな価値を模索する」と書かれています。

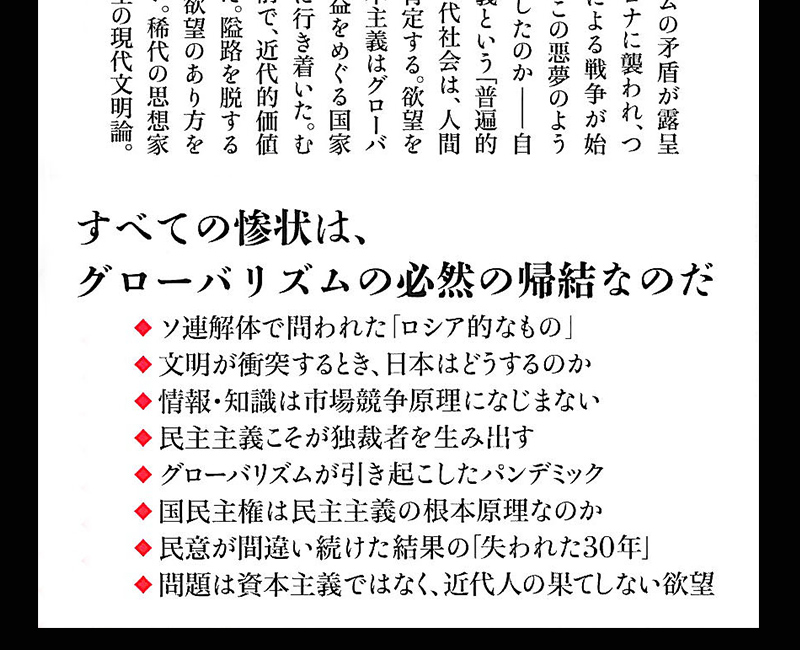

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「すべたの惨状は、グローバリズムの必然の帰結なのだ」として、以下のように書かれています

◆ソ連解体で問われた「ロシア的なもの」

◆文明が衝突するとき、日本はどうするのか

◆情報・知識は市場競争原理になじまない

◆民主主義こそが独裁者を生み出す

◆グローバリズムが引き起こしたパンデミック

◆国民主権は民主主義の根本原理なのか

◆民意が間違い続けた結果の「失われた30年」

◆問題は資本主義ではなく、近代人の果てしない欲望

本書のカバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「グローバリズムの矛盾が露呈し、新型コロナに襲われ、ついにはプーチンによる戦争が始まった。一体何が、この悪夢のような世界を生み出したのか――自由、人権、民主主義という『普遍的価値』を掲げた近代社会は、人間の無限の欲望を肯定する。欲望を原動力とする資本主義はグローバリズムとなり、国益をめぐる国家間の激しい競争に行き着いた。むき出しの『力』の前で、近代的価値はあまりに無力だ。隘路を脱するには、われわれの欲望のあり方を問い直すべきではないか。稀代の思想家による絶望と再生の現代文明論」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 「ロシア的価値」と侵略

第1章 なぜ誰もがこんなに生きにくいのか

国語力を失った社会の末路

かくも脆弱だった現代文明

人が死生観を求めるとき

安倍政権とは何だったのか

第3章 さらば、欲望

「不要不急」と「必要」の間

「魂」は今ここにある

「対コロナ戦争」か「コロナ対策」か

かくも危ない国民主義

資本主義の臨界点

第4章 「民意」亡国論

第5章 ポスト・コロナ時代の死生観

1 経済より重要なのは「死生観」

2 人間と環境の循環構造

3 人間だけが「死」を意識する

第6章 日本近代、ふたつのディレンマ

1 日本近代の宿命

2 福澤諭吉の予言

3 革命と復古と独立自尊

4 「言語道断の窮状」

5 偉大なものの敗北

「あとがき」

序章「『ロシア的価値』と侵略」で、著者は、今からちょうど100年前の1922年、ドイツの文明史家であるシュペングラーによって『西洋の没落』第2巻が書かれたことを紹介し、「この書物の中で、彼は、壮大な近代文明を生みだしたヨーロッパはいまや没落のさなかにある、という。ヨーロッパが生みだした近代文明の典型は、アメリカ文明とソ連社会主義であった。科学的合理性と技術に基づく経済発展を目指し、ヨーロッパ啓蒙の精神を受け継いで理想社会の実現を標榜するこのふたつの文明によって、ヨーロッパの『文化』は没落するとシュペングラーはいう。『文化』とは、ある特定の場所に根づき、時間をかけて歴史的に成育する民族の営みである。それは、アメリカ文明とソ連が掲げる普遍的な抽象的理想や歴史の最終的な目的といった観念とは相いれない」と述べています。

改めて振り返ってみれば、ナチスによってズタズタにされたヨーロッパ文化の崩壊後に出現したのが、ともに近代的な人工的文明であるアメリカとソ連の対立であったと指摘する著者は、「そしてソ連は91年には消滅し、残ったのはアメリカ文明である。アメリカ文明は、ある独特の思考の形をとる。それは、歴史は、個人の諸権利、自由やデモクラシー、法の支配、市場競争などの普遍的価値の実現に向けて動いてゆく。またそうあるべきだ、という。さらに、その普遍的価値の実現こそは米国の使命だとする」と述べます。

「グローバリズムの失敗でむき出しになる『力』」では、ロシア革命によって社会主義のソ連が成立した後、ヨーロッパに散らばった旧ロシア帝国の亡命知識人たちは、ヨーロッパにも同化できず、自らのアイデンティティを模索したことを指摘し、著者は「その中から立ち現れてきたのがヨーロッパとアジアに挟まれ、両者と重なりつつもそのいずれでもない、いわゆる『ユーラシア主義』であった。ユーラシアとは、『ユーロ』と『アジア』の合成語であるが、この場合、ユーラシア主義者が特に懐疑心を募らせたのは、アジアよりもヨーロッパに対してであった」と述べています。

西洋とは一線を画するロシア的なものへのアイデンティティを求める心情からすれば、ウクライナのヨーロッパへの接近は一種の背信行為と見えるとして、著者は「言い換えれば、米国中心の西洋的秩序の中にあっては、ロシアは決して一級国家にはなれないという思いがあり、NATO(北大西洋条約機構)の拡大は、西洋的秩序の具体的な脅威と映るのであろう」と述べます。ロシアは、一方で西洋近代から圧倒的な影響と脅威にさらされつつも、半ばアジアに属して、独自の「ロシア的なもの」を模索してきました。この歴史について、著者は「実は、日本とも無縁ではない。日本の近代も西洋の脅威にさらされつつも、同時にアジアの一員であるという意識を放棄できなかった」と指摘します。

西洋近代の価値がうまく機能しない今日、日本もまたその「精神的な風土」を問われているのではなかろうかと推測する著者は、「にもかかわらず、戦後の日本は、そのような問いを発することもなく、米国流の歴史観、世界秩序観の信奉者であった。今日、冷戦後のアメリカ流グローバリズムの表皮が剥がれつつあるなかで、われわれはむき出しの『力』が作動する世界へ移行しつつある。ユーラシア大陸の中央部と東西の端はかなり異なった文明を持っている。西洋、アジア、ユーラシアの大国を舞台にした文明の衝突が起きる時、日本は、そのはざまにあって、前線に置かれる」と述べるのでした。

第1章「なぜ誰もがこんなに生きにくいのか」の「GAFAのあまりに巨大な市場支配力」の「特定の企業がビッグデータを独占」では、GAFAと総称される米国のIT大手4社(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)が問題となっていると指摘する著者は、その理由について「あまりに巨大な市場支配力をもちすぎたためである。実際には、課税逃れや顧客情報の管理に関する問題等が指摘され、何らかの規制の必要性が論議されている」と述べています。この問題の根は深く、今日の経済を考える上でも重要な論点をはらんでいるとして、著者は「IT系の情報産業がグローバル市場のなかで巨大な市場支配力をもつのは当然のことで、ひとつの理由は、情報・知識は、通常の工業製品とはまったく違うからだ」と述べます。

自動車やテレビなどは、無限に生産を拡大することはできないとして、著者は「生産の拡張もある段階までくれば、追加的な費用が急増するため、いずれ生産の臨界点に達する。しかし、情報・知識の場合はまったく違っている。設備も工場も人員も比較的少なく済み、生産や販売に関する費用はきわめて小さく、市場が拡大すればするほど、追加的な費用が減少する。経済学でいう限界費用逓減といわれる現象である。この場合には、ほとんど無限に市場を拡大することができる」と説明します。簡単にいえば、最初にうまく市場に乗った企業は、ほとんど世界中の市場を手にすることが可能となるわけです。当然、市場目当ての広告収入は増加しますから、圧倒的な利益を手にすることができます。

かくてグーグルの親会社は今日、約12兆円の売り上げをもち、アマゾンは20兆円近い売り上げを誇るわけです。情報・知識産業においては、通常の市場競争原理は適切な結果をもたらさないのです。第2に、情報・知識は、本質的に公共的なものであると指摘し、著者は「ネット上に公開された情報は誰もが閲覧できる。ツイッターなども公開される。ユーザーが使用したあらゆるデータもその場で消え去るのではなく、蓄積され保存される。つまりこれは本質的に公共性をもっているのだ。にもかかわらず、その顧客データは、特定の企業に独占され、ビッグデータとして私企業によって管理されることになる。ここに、今日の情報資本主義の危うさがある」と述べるのでした。

「情報・知識は市場競争原理になじまない」では、社会学者のダニエル・ベルの世界的に有名な著作である『脱工業社会の到来』が取り上げられます。ベルは、来たるべき情報・知識社会とは、市場競争一辺倒の社会ではなく、公共的な計画によって人々の公共的な生活を向上させる社会であると唱えました。なぜなら、情報・知識は本質的に公共性をもつため、それは市場競争原理にはなじまないからです。私的利益の対象とみなすよりも、それらを人々の公共的な生活の質の向上のために使うべきだと主張したのです。

このベルの考えを受けて、著者は「現実には80年代の新自由主義的な市場競争や90年代のIT革命によって、情報・知識は市場で莫大な利益を生む強力な新産業へと成長した。その結果、GAFAと呼ばれる巨大IT企業が圧倒的な市場支配力をもつだけではなく、今日の社会のもっとも基本的なプラットフォームを形成することで、われわれの生活全般に対して大きな影響力をもつようになった。プラットフォームとはインフラストラクチャーである。それは今日の経済のみならず、われわれの社会生活や文化の共通の基盤となっている。言い換えれば、きわめて重要な公共的役割を担う一種の『社会資本』となっている。かくてGAFAはわれわれの生活や文化の全般において圧倒的な力をもつことになった」と述べています。

そして、「必要なのは公正・公共的なシステム」では、著者は「われわれが今日必要としているのは、新手の消費財というよりも、むしろ、生活の質に関わるシステムではなかろうか。適切な医療体制の構築、人生の最期の迎え方を支えるシステム(介護や終末期医療など)、人間的な力全般に関わる教育システム、高度な専門的学術や基礎研究、家族や地域の健全な人間関係、特に地方における公共交通機関、住環境や職場環境、防災のシステム、伝統的な文化の継承や保護の仕組みといったものではなかろうか。これらはすべて公共的なシステムに関わる。そして、これらの公共的なシステムの構築こそは情報・知識の適切な使用と不可分であろう。まさにかつてベルが述べた通りなのである」と述べるのでした。この意見には全面的に賛成ですが、ここにある「家族や地域の健全な人間関係」や「伝統的な文化の継承や保護の仕組み」などは、わたしの本業である冠婚葬祭互助会と密接な関係があるように思えます。

「グローバル・スタンダードとは違う『われわれの常識』」では、日産自動車会長であったカルロス・ゴーン氏が逮捕された事件が取り上げられます。ゴーン氏の日産社長就任によって、日産の多くの工場が閉鎖され、2万人を超す従業員が解雇され、その上で日産は奇跡の業績回復を果たしました。その功績によって彼は「コストカッター」の異名をとって日産の大功績者となったことを指摘し、著者は「『コストカッター』などといえば聞こえはよいが、へたをすればこれは『ヒューマンカッター(人間切り)』である。2万人を超す従業員の犠牲の上に、5年で100億円の報酬を受け取るということは、法的問題はなくとも倫理的な問題ではないだろうか。これが常識的な感覚であろう。もしも、虚偽記載の理由が社員の批判を恐れたというものであるなら、彼が恐れたのはこの常識である」と述べています。

「自己責任や能力主義を受け入れるのか」では、著者は「ゴーン氏の問題を離れてもう少し一般化していえば、今日のグローバル市場は、短期間に企業業績を回復させ、株価を上昇させた経営者には巨額の報酬を与え、他方で、一般従業員の平均的賃金は下落させる。それがグローバルな競争原理であり、自己責任原則であり、成果主義、能力主義である、ということになった。法に違反しなければ問題はない。だが、かつて自由な市場競争の重要性をいち早く発見して『経済学の父』などと呼ばれるアダム・スミスはまた『道徳感情論』の著者でもあって、人間社会を構成するものは、人々の相互に対する共感(同感)だと強く主張していた。いくら個人の自由や競争といっても、市場がうまく機能するためには、その背後に人々相互の共感がなければならないことをスミスは知っていた。市場競争といえども、社会のなかにある人々の信頼や相互的共感に支えられなければならないのである」と述べています。

倫理観や道徳観念は国や地域によって少しずつ異なっていると指摘する著者は、「一般論としていえば、米国では、自由競争、自己責任、法の尊重(逆にいえば法に触れなければよい)、能力主義、数値主義などが大きな価値をもって受け入れられる。しかし、日本ではそうではない。協調性やある程度の平等性、相互的な信頼性などが価値になる。だが米国流の価値をグローバル・スタンダードとみなしたとき、グローバル競争は、日本の価値観や道徳観とは必ずしも合致しなくなる、しかしそれでよいではないか。もともとグローバル・スタンダードなどという確かなものはないのだ。あるのは、それぞれの国の社会に堆積された価値観、つまり『常識』であり、そこには明示はされないものの、緩やかな道徳観念がある。企業も市場経済も、この『われわれの常識』に基づいているはずなのである」と述べるのでした。

「なぜ誰もがこんなに生きにくいのか」の「名状しがたい不安感、危機感、窮屈館」では、表面を見れば日本はそれほどにぎやかで活気があるように見えるとしながらも、このにぎやかさの背後にしのびよっている何か得体の知れない不安を感じることも事実であろうとして、著者は「実際、若い人と話をしていると、案外と名状しがたい不安感や危機感をもっている人は多い。その正体を特定するのは容易ではないが、何かがうまくいっていない、という。ありあまるほどの自由を享受しながら、どうしようもなく窮屈で、常に心理的ストレスを感じている。安倍政権の評価とは別に、政治そのものが体をなしていないのではないか、という。かつてない豊かさを享受し、あらゆるめずらしいものが食卓に並ぶが、別にほしいものはない。仕事は見つかるが、はたらいてもやりがいがない、という。ネットで誰とでもつながれるが、本当に信頼の置ける仲間がいない。そして、実際、こころの不安を抱える者は多く、また家族や親子などの近親者間での犯罪が多発し、あおり運転などというものも出現する。表面のにぎやかさの背後で何か大事なものが壊れている、という印象を私もぬぐえない」と述べています。

「ただ生きること・よく生きること」の「積極的安楽死への共感」では、著者は「私は、安楽死にはかねて肯定的であった。消極的安楽死は当然、積極的安楽死も、一定の条件のもとで容認されるべきだと思っていた」としながらも、同時にそれを「尊厳死」と呼ぶことには抵抗があったことを告白します。なぜなら、「死」とは、人間の、いや生物であり生命体であるものの根源的な事実であって、死に方に尊厳も何もないだろうと思っていたからだそうです。「こと切れれば死ぬだけである。イヌやネコに尊厳死も何もないであろう。死という意味では人間も同じだ」と思っていたといいます。

「『死』は経験できないが『死に方』は経験できる」では、積極的安楽死に対して肯定的であった理由について、著者は「この先、死を待つだけの生が耐えがたい苦痛に満ちたものでしかなければ、できるだけ早くその苦痛から逃れたいからである。これは多分に利己的な動機であるが、おそらく多くの人が感じていることでもあろう。今でも、死というものについての私の基本的な了解はそのようなものである。生命体にとって死は当然の事実であって、あまりの苦痛に耐えがたければ自死も安楽死もひとつの選択である、と」と述べています。

著者がドイツの哲学者ハイデガーの書いたものを読んでいたら、次のような文章にであったそうです。人間が「死すべき者」と呼ばれるのは、人間が死ぬことができるからである。死ぬのは人間だけである。動物はただ生を終えるだけである。著者は、「なるほど、と思った。動物は死なないのである。ただただ自然に生命が消えるだけだ。『死』とはひとつの意識であり、意図でもある。人間は、死を意識し、死に方を経験することができる。西洋のキリスト教文化のもとでは、人間は『死すべき者』といわれる。これは死なない『神』と対比されたものであるが、人間を死すべき者と定義したところに西洋文化のひとつの人間理解があるといってよいだろう。もしも人間が永遠に生き続ければ、人間は『生』について考えることもないだろう。また動物のように自然にこと切れるだけなら、これもまた生について考える必要もなかろう。ただただ獲物を求めて生きるだけのことである」と述べます。

また、著者は「人間だけが、『死すべき者』であるがゆえに『生』を考える。どうやって生を充実させればよいか、と考える。そこから、『よき生』という考えもでてくる」と述べます。古代のギリシャでは、ただ生きるのではなくよく生きることが問題だとされました。キリスト教文化のもとでも同じで、どのような生き方がよい生であるかが問われました。そして、もしも「死に方」も「生」に属するのなら、どのような死に方がよい死に方か、という論議も可能となるといいます。「安楽死」はそのもととなったギリシャ語では「エウタナーシア」ですが、これは「よい死」という意味でした。

「生きることは無条件に尊重されるべきなのか」では、近代社会では、「生きるに値するような生き方」つまり「よき生」は問わずに、まずは生きることが至上の価値とされたことが指摘されます。万人の生命の尊重が近代社会の最高の価値となり、そのもとで20世紀には経済成長と福祉が求められ、21世紀になると、さらに医療技術と生命科学の進歩とともに、あらゆる病気を克服して寿命を可能な限りに延ばすことが人類の目標となったとして、著者は「人生100歳の時代かどうかはわからないが、健康寿命をはるかに超えて延命が可能なことは間違いないだろう。だが、それと対比すれば『死に方』の方はほとんど論議の対象にもならない。私は、別に寿命の延長が悪いとは思わないが、それでも、『生』へ向けて巨額の予算をつぎ込んだ国をあげての関心と、『死』への、冷ややかというべき社会の無関心のアンバランスが気になる」と述べます。

「死」は近代だけの問題ではありません。「死」は人間の基本的な条件であって、「死」を前提とするからこそ、われわれは「生」を問いかける。どのような「生」が満足のゆくものであり、意義のあるものかと問うとして、著者は「そのとき、『よき生』の延長線上に『よい死』がでてきても不思議ではない。そして、そこにひとつの社会の死生観があった。死生観は、その国の文化や宗教的精神によってかなり違ってくるにせよ、かつては、それぞれの社会がそれなりの死生観をもっていた。少し前には、『死に方』は多様であった。日本の姥捨のようなやり方は少し極端だとしても、消極的安楽死はかなり存在したであろう。いわばケース・バイ・ケースなのである。人の生も死も多様であり、人によって違っている。それを、漠然と、大きな死生観や霊魂観という広義の宗教意識が支えていた。近代社会は、すべてを合理的に、法的に整理しなければ気が済まない。あいまいさを排除し、一律に管理しようとするが、それでは問題は解決しない。多様な死に方を認めるほかなかろう。われわれは、近代社会の極限で、死というもっとも人間的で根本的な問題に改めて突き当たってしまったのである」と述べるのでした。

第2章「かくも脆弱だった現代文明」の章題と同じ「かくも脆弱だった現代文明」という一文では、「コロナ禍があぶりだしたもの」として、人類は長い間、生存のために4つの課題と闘ってきたことが指摘されます。飢餓、戦争、自然災害、病原体です。飢餓と闘いが経済成長を生み、戦争との闘いが自由民主主義の政治を生み、自然との闘いが科学技術を生み、病原体との闘いが医学や病理学を生んだとして、著者は「すべて、人間の生を盤石なものとするためである。そしてそれが文明を生み出した。だが、この極北にある現代文明は、決してそれらを克服できない。とりわけ、巨大地震や地球環境の異変は自然の脅威を改めて知らしめ、今回のパンデミックは病原体の脅威を明るみにだした。文明の皮膜がいかに薄弱なものかを改めて示したのである。一見、自由や豊かさを見事なまでに実現したかに見える現代文明のなかで、われわれの生がいかに死と隣り合わせであり、いかに脆いものかをわれわれは改めて知った」と述べています。

「人が死生観を求めるとき」の「『ダモクレスの剣』はつねに頭上にある」では、新型コロナウイルスについて、著者は「いかなる対策をどのように打とうと、感染症は必ず人に襲いかかる。そのとき、人はどうしても不条理な死に直面せざるを得ない。生と死について思いをめぐらさざるを得ない。われわれは、この不条理な死を納得できなくとも、それを受け止めるほかない。そのとき、われわれは何らかの死生観を求めているのではなかろうか」と述べます。また、「古代人は不条理を「無常」として受け入れた」では、コロナ禍で京都の祇園祭のハイライトである山鉾巡行が中止となったことを取り上げ、著者は「たいへんに皮肉なことである。なぜなら、もともと祇園祭は863年に神泉苑で行われた御霊会に起源をもち、それは、都で流行した疫病対策だったからである」と述べています。

疫病は思いを残して死んだ人の怨霊が引き起こすものと考えられており、祇園祭の起源となった863年の疫病も牛頭天王、須佐之男命の祟りだとされました。しかも、次の年には富士山が噴火し、869年には貞観大地震が起きたのです。著者は、「災害続きであった。ここに祇園祭が誕生する。それはもともと悪霊の鎮魂の祭りだったのである。昔の日本人にとっては、疫病にせよ災害にせよ悪霊の祟りであった。そのとき、人は神を祀り、鎮魂の祭りを執り行い、大仏や薬師如来を造り、また弥陀の本願にあずかるべく一心に念仏を唱えた。それでも災害や疫病が無慈悲に人の命を奪うとき、人は、この不条理を『世の定め』として受け入れるほかなかった。人知は限られており人力も限界がある。人は自然や天の前にこうべを垂れ、神や仏にすがるほかなかった。そしてこの世の不条理な定めを、昔の人は『無常』といった」と述べます。

日本にはユダヤ・キリスト教ほど強い教義をもった宗教はありませんが、神と結びついた死後の魂の観念や、浄土教のような極楽信仰や、あるいは仏教の生死一如といったような死生観は、まだ古人のこころをそれなりに捉えていたのであろうと推測し、著者は「それらは、とうてい受け入れがたい不条理な死をも受け止め、死という必然の方から逆に生を映し出そうとした。いずれ、生死ともに『無常』という仏教的観念が日本人の精神の底を流れていたことは疑いえまい。常に死と隣り合わせの生を送った武士にとって、『諸行無常』が生死の覚悟の種になったことも事実であろう。死を常に想起することによって、生に対して緊張感に満ちた輝きを与えようとしたのである。西洋では、ペストに襲われた中世人は、常に『メメント・モリ(死を想え)』を戒めにしたという」と述べます。地上の現象の説明を非理性的な超自然界に求めることは今日ではタブーになりましたが……。

「近代人は生と死を国家に委ねた」では、今日、われわれの生と死に対して責任をもつのは国家なのであるとして、著者は「『まつりごと』が『祭事』から『政事』に代わったのだ。17世紀イギリスの哲学者トマス・ホッブズが、その国家論において、国家とは何よりもまず人々の生命の安全を確保するものだ、と定義して以来、近代国家の第一の役割は、国民の生命の安全保障となった。われわれは自らの生と死を、自らの意思で国家に委ねたことになる。こうしてホッブズは世俗世界から宗教を追放した。超自然的な存在によるこころの安寧や魂の安らぎなどというものは無用の長物となった」と述べます。また、「自立の精神も諦念もない国民」では、著者は「今日、死生観などということは誰もいわない。だが、私には、どこか、古人のあの、人間の死という必然への諦念を含んだ「無常感」が懐かしく感じられる。少なくとも、古人は、その前で人間がこうべを垂れなければならない、人間を超えた何ものかに対する怖れも畏れももっていた。そこに死生観がでてきたのである。われわれも、こころのどこかに、多少はい古人の死生観を受け継ぐ場所をもっておいてもよいのではなかろうか」と述べるのでした。

「安倍政権とは何だったのか」では、7年8ヵ月におよんだ安倍晋三首相の長期政権について「これほど『仕事』をした政権はない」と高く評価しながらも、「価値失墜の『危機の時代』へ」として、著者は「100年ほど前、文明論者のオルテガは、既存の価値観が崩壊し、しかも次の新たな価値観が見えず、人々は信じるにたる価値を見失って、社会が右へ左へと動揺する時代を『歴史の危機』もしくは『危機の時代』と呼んだが、まさしく、2010年代は、小規模な『危機の時代』である。グローバリズム、リベラルな民主主義、市場中心主義、米国流の世界秩序といった『冷戦後』の価値が失墜し、しかもその先はまったく見通せないのである。安倍政権が誕生したのは、まさにこの『危機の時代』であった。この不安定な時代には、次々と問題が発生する。人々の不満は高まる。民主主義は政治家に過度なまでの要求を突きつける。安倍政権は、確かに、次々と生じる問題にその都度、対処しようとした。『仕事』に謀殺される。しかし何をやっても経済はさしてうまくゆかず、いくら外交舞台で地球上を飛び回っても、国際関係は安定しない。外交で、安倍氏個人への信頼は高まっても、今日の複雑に入り組んだ国家間の軋轢や経済競争は容易には改善されないのである」と述べています。

第3章「さらば、欲望」の『不要不急』と『必要』の間」では、「あらゆる文化が経済に従属」として、著者は以下のように述べています。

「いうまでもなく『不要不急』の反対は、いわば『必要火急』である。『必要火急』は、それがなければ人間の生存が脅かされる絶対的必要だとすれば、『不要不急』は、生命の維持には直接に関わらない。『生命の維持』からすれば、それは無駄なもの、過剰なものであろう。ところが、この無駄を止めた途端に、『必要火急』が切迫し、『生命の維持』も危機に陥ることとなった。となれば、現代社会において、われわれの生命や生存は『不要不急』なもの、無駄なもの、過剰なものによって支えられているということになる。どうしてそうなるのか。さしあたり答えは簡単だ。現代社会では、あらゆる活動が市場化され、人は、日々の食料から刺激的なエンターテインメントに至るまで、ほとんどのモノやサービスが市場によって提供されるからだ。簡単にいえば、もはや市場に依存しなければわれわれは生きてゆけないのである」

今日、われわれは、不要不急の拡大にこそ多大なエネルギーを注ぎ、不要不急によって経済を維持しようとしています。この数年、日本の経済を支えているものは、インバウンド政策や観光業、各種のエンターテインメント、グルメなどだったと指摘し、著者は「『不要不急』の代名詞のようになって名をはせたある種の『夜の街関連』への流れが止まっただけで、われわれの生活も命も大打撃を受けることとなった。スロベニアの哲学者であるジジェクは、今回のコロナ騒動でひとつよかったことがあると述べている。それは、あの豪華客船のような猥雑な船とはおさらばでき、ディズニーランドのような退屈なアミューズメントパークが大打撃を受けたことだ、といっている」と述べます。

人はただ生存のためだけに生きるものではありません。古代ローマ人は「パンとサーカス」といったことを紹介し、著者は「この社会には『パン』のみならず『サーカス』も必要なのである。生存に関わる生だけではなく、精神や身体の愉楽や刺激が必要であり、人々が集まって騒ぐことも必要なのだ。時には、禍々しいものも人は求める。謹厳実直・清廉潔白に生きるだけが人の生ではない。古代ローマ人は、巨大な闘技場を造って剣闘士と猛獣の戦いを見物していたのである。『サーカス』は『生存』にとっては無駄なもの、過剰なものである。必要なものではない。だが、この過剰性こそが文化を生み出した」と述べます。

「パン」という必要が「経済」の基礎だとすれば、「サーカス」は「文化」の基礎であったと指摘し、著者は「古代ローマ人は『サーカス』だけではなく、巨大都市を、建築を、美術を、文芸を、それに風呂や道路や水路などの公共建造物も生み出したのである。ここにその国に特有の価値観や文化が形成された。人を動物から区別するのは、ただ生存のための食料の確保ではなく、『文化』という無駄なものを生み出し、そのために過剰なエネルギーを投入する点にこそある。だからこそ、過剰なエネルギーをどう使うかは、その国の文化にとってきわめて重要な事項となる。にもかかわらず、今日、芸術も、科学も、エンターテインメントもすべて同じ経済原理のもとに置かれてしまった。『不要不急』と『必要』は地続きになってしまい、あらゆる種類の『文化』が『経済』に従属することになった」と述べています。

そして、「適当なサイズの『大事なもの』」では、著者は「信頼できる人間関係、安心できる場所、地域の生活空間、なじみの店、医療や介護の体制、公共交通、大切な書物や音楽、安心できる街路、四季の風景、澄んだ大気、大切な思い出。これらは市場で取引され、利潤原理で評価できるものではない。またいくら『不要不急』を市場で拡張し、経済を成長させても得られるものではない。むしろ過度な市場競争と経済の拡張がその障害になりかねないであろう。『必要』も『不要不急』も、この『大事なもの』によって支えられ、またそれを支えるべきものである」と述べるのでした。

東日本大震災から10年後に書かれた「『魂』は今ここにある」の「死者に『寄り添いたい』という気持ち」では、「死者の気持ちに寄り添いたい」というのは、むろん、生者の「こころ」の働きであり、死者がそれに応えるわけではないとして、著者は「だから、冷たく言い放てば、『寄り添いたい』といっても、それは生者の身勝手な気分であって、エゴといえばエゴではないか、ということにもなろう。近代人の合理的な眼差しで見れば、それは、生き残ったという事実にまつわる自責を軽減するための生者の方便のように見えなくもない。楽観的な未来志向からすれば、『死者に寄り添う』より『復興に邁進する』方が重要だという事情もありうるだろう。しかし、たとえば我が子を失い、愛する人を失った者の、『死者の気持ちに寄り添いたい』というほとんど理屈を超えた思いは、ただ生き残るための方便などというものでない。そこにはもっと切実な心的なリアリティがあるように思われる」と述べています。

死者と生者はもちろん対等の立場にいるわけではなく、死者は発言できません。死者は姿も見えず、ただ沈黙を守るだけです。ですから、死者と生者の交感は、生者による死者への一方的な問いかけであり、一方通行の心的な同化作用であるほかないとしながらも、著者は「にもかかわらず、自らの気持ちを死者に同化させ、寄り添うことを可能とする『何か』がそこにあるとつい考えたくなるし、現に人々はそう考えてきた。それを人は『魂』と呼んだのだ。姿も形も見えず、声も聞こえず、触れることもできず、普通の意味では存在するとはいえないもの、しかし、その姿も声もまだ生者の目や耳に焼き付いており、その感触も消え去らないものとの同化は『魂』の交感というほかなかったのだろう」と述べます。これは、拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)で述べたメッセージと同じです。

「精神の自浄作用を失った戦後社会」では、一条真也の読書館『先祖の話』で紹介した日本民俗学の創始者である柳田國男が終戦直前に書いた著書を取り上げます。柳田は、終戦を想定して『先祖の話』を書き記しました。家の観念が弱体化し、祖先の観念も祖霊の想念も消え去る前にそれを記憶に残そうとしたのです。著者は、「柳田からすれば、祖霊の観念の消滅は、死者と生者との交感の回路を断ち切ることになる。そのとき、生者は死者との対話の道筋を失い、死者の前にあって自らを省みるという精神の自浄作用を見失うであろう。道徳が何らかの権威を必要とするなら、われわれは道徳の基盤を失うであろう。もう少し一般的にいえば、何らかの意味での『霊性』への傾斜を失ったとき、われわれは自らを律する道徳の内面的な根拠を失うのではなかろうか。死者の思いを継ぎその上に道徳観を形成する、といった観念には、思いを残していった死者を前にした生者の責任があった」と述べています。

さて、それでは、戦後の日本では、このような観念はどうなったのでしょうか。著者は、「戦後とは、それこそ強い思いを残して散っていったおびただしい死者の上に成り立った時代である。そして、われわれは戦争の死者の思いを引き継ぐなどとしばしば口にする。だが、そこにはもはや死者の『魂』もなければ『祖霊』もない。つまり、霊性などどこにもないのである。戦後社会は、少なくとも、公式的な言説の上では、霊性などという非合理なものを拒否した。霊性の住処を放逐した社会が『死者の思いを引き継ぐ』といっても、ほとんど宙に浮いた空疎な言葉にしかならないのも当然であろう。死者への畏れと惜別と無念さを見失ったとき、自己を省みるという道徳の内面的契機も喪失する。死者を切り捨てた生者だけの共同体は、利益や快楽にのみ生の充足を見る個人の集合体にしかならないであろう」と述べます。

「死者の前にこうべを垂れる」では、キリスト教世界における「神の前にひざまずく」わけではありませんが、「死者の前にこうべを垂れる」という精神の規律が日本にはあったはずであるとして、著者はこう述べるのでした。

「柳田が『家』を重視したのは、先祖が、死者として感情移入しやすい具体者であったからであろう。それは、あくまで『家』という『私的な世界』の死者なのである。もちろん、先祖をたどれば、とんでもない悪党も犯罪人もいたであろう。だとしても、悪党にも一分の真理は宿り、『魂』が浄化すれば、霊は清浄なものとなる、とされたのであろう。『魂』を媒介にした死者と生者の交感という観念を排除した戦後社会が、『世間に対する恥』だけを道徳の基準にすれば、世間が目前の利益と快楽に耽溺するにつれ、それに合わせればよいということになる。われわれは、戦後70年ほど、そんな道行きをたどってきたのである。そこに東日本大震災が起きた。大拙は、平安末期から鎌倉時代へかけての争乱、疫病、大災害の襲いくる末法の時代に、初めて日本人は『霊性』に目覚めた、という。私には、10年前の大災害の教訓は、改めてわれわれの『霊性』を思い起こす契機になると思われる。死者への配慮を失い、死生観をまったく失った社会など本当はどこにも存在しないだろうからである」

「『対コロナ戦争』か『コロナ対策』か」の「国家の危機に国民はどう振る舞うか」では、人間はもともと常に生命の危機にさらされてきたとして、著者は「自然災害、感染症、飢え、それに生存をめぐる人間同士の争い。これらはすべて『自然』に属する。したがって、『自然』がもたらす脅威を克服し、生命の安全を確保するために人間は社会を作り、それを政治的組織である国家にまで仕立てあげた。古代ギリシャで、人々が共同して暮らすポリス(都市)とはまた政治共同体としての国家である。ということは、国家とは、何よりもまず、自然や他者からの脅威に対する共同防衛の企てなのであり、社会の秩序を維持するための装置なのである。したがって、都市民は、また国家を支える徳を持った市民として、公共の事柄に関与しなければならない。こういう意識が西洋の政治思想の底を流れている。しばしば『共和主義の精神』と呼ばれるものである」と述べています。

「資本主義の臨界点」の「資本主義と市場経済は違う」では、岸田文雄首相が唱えた「新しい資本主義」に言及し、「資本」つまり「キャピタル」とは「頭金」であると指摘します。それは「キャップ(帽子)」や「キャプテン(首長)」という類似語が暗示するように、「先導するもの」です。著者は、「未知の領域を切り拓き新たな世界を生み出す先導者であり、そのために投下されるのが『頭金』としての『資本』である。資本は、未知の領域の開拓によって利益を生み出し、自らを増殖させる。したがって、さしあたり『資本主義』とは、何らかの経済活動への資本の投下を通じて自らを増殖させる運動ということになろう」と述べています。また、「資本主義」は「市場経済」とは違っていることに注意すべきであるとして、著者は「『市場経済』はいくら競争条件を整備しても、それだけでは経済成長をもたらさない。経済成長を生み出すものは『資本主義』であり、経済活動の新たな『フロンティア』の開拓なのである。そして『市場経済』分析を中心とする通常の経済学は、基本的に『資本主義の無限拡張運動』にはまったく関心を払わない」と述べるのでした。

「フロンティアの拡大なしでは成り立たない」では、資本主義と市場経済の本質を知るためにダイナミックに歴史を振り返ります。資本主義がヨーロッパで急激に活性化した発端には15世紀の地理上の発見がありました。一気に地球的規模で空間のフロンティアが拡張しました。新大陸やアジアを包摂する新たな空間の拡張は、歴史上最初のグローバリズムであり、ヨーロッパに巨大な富をもたらしましたが、著者は「この富によって19世紀に開花するイギリスの産業革命は、驚くべき勢いで技術のフロンティアを開拓し、帝国主義時代をへて20世紀ともなると、アメリカにおいてあらゆる商品の大量生産方式へとゆきついた。そしてこの大量生産を支えたものは、膨大な中間層をになう大衆の旺盛な消費であった」と説明しています。

つまり、外へ向けた空間的フロンティアの開拓(西部開拓のアメリカや帝国主義のヨーロッパ)の次に、20世紀の大衆の欲望フロンティアの時代がやってきたのです。著者は、「戦後の先進国の高い経済成長を可能としたものは、技術革新や広告産業が大衆の欲望を刺激し続けることで、工業製品の大量生産・大量消費を生み出した点にある。ところが、高度な工業化による大量生産・大量消費による経済成長は、先進国では1970年代には頂点に達する。そこでその後に出現した『成長戦略』は何かといえば、80年代以降のグローバル化、金融経済への移行、それに90年代の情報化(IT革命)であった」と述べるのでした。

第4章「『民意』亡国論」の「眞子様『ご結婚』に襲いかかった『民意』」では、わたしたちは「民意の危うさ」をナチスや、日露戦争後のポーツマス条約に対して大衆が暴徒化した日比谷焼き打ち事件や、日本の国際連盟脱退や、安保闘争や小泉改革などから学んできたはずであるのに、民意がいささか無様なまでに発揮されたのが、最近の「眞子様ご結婚」のケースであると指摘します。著者は、「あることないこと、つまり広義の『フェイク・ニュース(真か偽か不明な情報)』が連日報じられ、多種多様な見解や感想が各種のメディアを通じて表明された。『主催者』である国民には、この結婚の是非に関して意見する権利があるということであろう。『民意』が皇居に押し寄せたのである」と述べています。

皇室は可能な限り国民に接近し寄り添います。一方、たとえば婚姻に関しては、国民は憲法で保障された両性の合意という個人主義の立場にたちます。「家」という観念は崩壊したのですが、こうなるとどうなるか。著者は、「『家』と『先祖』の観念こそが存在根拠であった皇室にとっては、その存在の根底が脅かされていることになる。そこで国民に寄り添う戦後の皇室は、『家』や『先祖』ではなく、個人主義にたつ両者の合意のみに婚姻の正当性を委ねるほかなくなった。眞子様も小室氏も『愛し合っているからいいではないか』という。皇室もそれを認めるほかない。そういわれれば、戦後憲法を奉じる国民もまた、同意するほかない。ところが、多くのメディアは、いかにもこの結婚が『家』のつりあいが悪いかのように論じたのである。ただ『家のつりあい』などとはいえないから、それをせいぜい小室氏の家族的スキャンダルとして論じたのである」と述べます。

「主権者とは国益・歴史・文化に抑制される者」では、神聖性を剥奪された天皇と皇室が、それでも意義ある存在として存続するためには、「家」と「先祖」、そしてもうひとついえば「無私の精神(公共的精神)」こそが日本の社会秩序の、また歴史的精神の基底にあるはずだとしなければならないとして、著者は「皇室は、それらが日本社会の基本的な伝統だとすることで継続したきた。だが戦後社会は、それを封建的、非合理的、家父長的といって総攻撃した。むろん、この攻撃はまったくの見当違いである。もし国民が主権者であるとするならば、その国民は、『家』と『先祖』と『無私の精神』を尊重するものでなければならない。主権者とは、その国の文化的基底、つまり『国柄』を保持するものだからである。そうして初めて天皇は国民統合の象徴となる」と述べるのでした。

第5章「ポスト・コロナ時代の死生観」の1「経済より重要なのは『死生観』」では、「カネをばらまいて回して、守られる生命」として、著者は「今回のコロナ禍からわれわれは何を学んだのであろうか」と問いかけます。多くの人は、「命の重要さである」とか「生の貴重さである」と言うでしょう。確かにそうですが、まさにその「生が大事」「命が大事」、両方合わせて「生命こそが大事」が、社会を、人々の精神を分裂させたことを忘れてはならないとして、著者は「経済も人の動きもすっかり止まった静止画像のなかにわれわれの生活を閉じ込めるという非常の策も『生命の確保』である。しかし、経済を回し、人を動かし、物流を確保する常態化もまた『生命の確保』であった。『生命が大事』がふたつに分裂したのである」と述べています。

「コロナ禍が暗示した『死も大事』ということ」では、このコロナ禍が、明確にではないにせよ、暗示したのは、人間にとっては「生命が大事」だけではなく「死も大事」ということであったと指摘し、著者は「『死という現実』に目を向けるということである。疫病にせよ感染症にせよ、目に見えない、しかも得体の知れない病原体によって人は常に死に直面している、という事実がそれである。何もわざわざいうまでもない当たり前のことである。人は必ず死ぬ。生は必ず終わる。それだけのことだ。だがそのことをわれわれは忘れたことにしている。視界から排除する。そして『生』と『命』だけで視界を埋め尽くす。なぜなら、われわれは、人の死を、『ただそれだけのこと』と受け止めることなどできないからである。それが必然であればあるほど、われわれはその必然の重みを耐えがたく思う。だからこそ、この耐えがたさをあえて視界から追い出すのだろう」と述べます。

「生命は大事」の前提には「死が大事」があると指摘する著者は、「死はまったく予想を超えた仕方で、突然にやってくる。理不尽に生命を奪う。そのときに、どのように死ぬか、死をどう理解するか、どう受け入れるのか、そしてそれと対比して生をいかに理解するのか。こういう問いが浮かんでは消えてゆく。端的にいえば、死生観といってもよいのだが、私には『経済』よりも『死生観』の方がいっそう重要だと思われるのだ。死生観といっさい関わらない『生』や『命』は、ただただ生の快楽を追求し、命の延長を追求することだけを自己目的とするほかなかろう」と述べるのでした。この「経済」よりも「死生観」が重要という著者の意見には全面的に賛成です。よく「老後にはお金が必要だ」と言います。もちろん、それは正しいことなのですが、お金よりも死生観の方がずっと重要なのです。

2「人間と環境の循環構造」の「ウイルスと人間に違いはあるか」では、近代の「人間中心主義」が取り上げられます。近代の擁護者は、神の超越や魔術の神秘に代えて「人間」を中心に据えた合理的世界観を賞揚します。一方、近代への批判者は、人間中心主義の傲慢をもって近代の錯誤だといいます。しかし、どちらも違っているとして、著者は「われわれは決して『人間中心主義』など確立してはいないし、またできもしない。あるいはこういってもよかろう。本当の『人間中心主義』は、あるとすればもっと別の形においてだ、と。自然環境との循環的平衡を保とうとする試み、人間の生物体的生命に立ち戻り、人間の生命をケアする精神の方が真に『人間中心主義』というべきであろう。人間も他の生物体と同様、まずは自然的存在であることを前提に、その限界において自らの福利を最大にするのが本来の『人間中心主義』というものであろう」と述べています。著者と同じく京都大学名誉教授である宗教哲学者の鎌田東二先生とわたしはWEB上の往復書簡を交わしていますが、そこでは「人間中心主義」についてのちょっとした論争(というか意見交換)が展開されています。鎌田先生はわたしのことを「人間中心主義」者であると思われているようなのですが、けっしてそんなことはないと、本書を読んで気づきました。

3「人間だけが『死』を意識する」の「大地に根を張り世俗を超越する『日本的霊性』」では、あらゆる生物体の根本は自己の維持や増殖にあるとして、著者は「ただ人間の場合、自己の維持は、『生命の維持』というだけではなく、『生命の消失』を想像することができる。つまり『死』への意識をもつのである。自然の生物体として人間はごく当然に死ぬのであり、人間の死は必然である。だが、人間だけが、自らの『死』を強く意識できるのであって、まさにそのことによって人は生物体としての生命を超え出るのだ。しかも死が不可避であるがゆえに人はそれを嫌悪し恐怖する。そこにまた、自然の内なる存在としての生命を超えた独特の新たな生命観を求め、それを作り出すという人間の特異性がある」と述べています。

その人間の特異性について、著者は鈴木大拙の言い方を拝借してさしあたり「霊性」と呼びます。大拙は、霊性を、一方で深く大地に根を張ったものとし、他方では、世俗的な現実を超越するものとみなしたと指摘し、著者は「大地性をもつことで、それは、セム的一神教のごとき絶対的超越、抽象的神聖には至らない。他方で、世俗的現実を超越しようとすることで、それは、世俗を超えた永遠の生命や魂といった聖的な観念へと接近する。とはいえ、この超越は決して抽象的で貴族的なものではなく、大地に生きた人々の生の営みと不可分だという。そこに日本独特の霊性観が成立するという大拙の発見が、日本的死生観や自然観と深い関わりをもつのは当然のことであろう」と述べます。

「日本文化の根底にある、自然と一体化した死生観」では、霊性を「生命」ということもできるとして、著者は「死と生をつなぐものとしての『生命』である。『死』を超えた『生命』という意味では、それは永遠の命である。『霊的生命』といってもよかろう。それをわれわれはしばしば『魂』と呼び、『命の根源』などともいう。死は不可避だとしても『魂』によって、死と生は相関する。生者と死者は共鳴する。次元は違っても両者は連続する。しかもなお、日本文化は、その『魂』あるいは『生命』を自然と結びつけた。この場合、霊性の発見の場は、大地というより自然といった方がよいであろう」と述べます。

ありとあらゆる自然的存在の内に「生命」を見ることで、人間もまた、ありとあらゆるものとつながっている、という万物一体の観念を生み出しました。人は自然に溶け込み、ありとあらゆるものと相即するとみなされて初めて、「霊的生命」にあふれるのであるとして、著者は「この自然と一体化した根源的な生命という観念において、現実の死は霊的な次元に移行して克服される。仏教が繰り返し主張するような生死一如といってもよい。密教の即身仏でもよい。平田篤胤がいうように、顕界・幽冥界の重なりを想像してもよい。ともかくも、日本文化の根底には、このような死生観があった。それはまた、『生命論』を内包した自然観でもある。日本人の霊性的観念はおおよそこうしたものであった」と述べます。

「『霊的生命』こそが人間の本質」では、霊性とは、この事実によりつつ、何とか死と生をつなぐ心的な装置であったとして、著者は「ここに再び、自然的存在としての人間が回帰する。霊的なものを『生命』と呼び変えれば、人間は、自然万物と共鳴しあい、相即しあうことで『生命』をもつ、という観念がでてくる。こうなれば、生も死も自然の摂理であり、日本的霊性が向かう先は、絶対神ではなく、すべてを包み込む自然にあるということにもなろう。霊的な生命はもともと自然の根源に宿っており、それが時には人に活力を与え、また、時には活力を取り去り、生と死とを結びつける。こういう観念が日本にはあった。だから、生命とは、何ものかなのではない。『はたらき』という方が適切であろう。日本文化の根底には、このような『はたらき』が作用していた」と述べています。

かつて恐るべき自然災害や疫病や戦乱のなかで、人々はこの種の「はたらき」としての霊的生命を直観したのです。確かに「霊的直観」を今日、この時代に期待することは困難といわざるを得ないでしょう。現代社会は「霊的生命」など一顧だにしません。だが、「霊的生命」とは別に何か神秘的で超自然的なものではない、それどころか、生命体であると同時にその生命体であることを超え出ようとする「人間の本質」に属することであるとして、著者は「『人間中心主義』というなら、それこそが『人間中心主義』であるべきだろう。それは生命体のもつ一般的な生命根源を脱け出し『霊的直観』をもつことである。それはまた真の意味で『人間の限界』を知ることでもある。科学も政治も経済も自然災害や地球環境や疫病に対して限界をもつことがわかった今日、少なくとも『霊性的生命の直観』を保持していた日本文化の基層へ目をやることぐらいはできるのではなかろうか」と述べるのでした。

「あとがき」では、70年代に話題をさらって、その後は記憶の底に忘却していたはずの『スモール イズ ビューティフル』や『不確実性の時代』といった書物が再び世のこころある人々に注目され始めたことを指摘し、著者は「決して懐古趣味ではない。古典的な一般向けの経済書に私たちの資本主義認識が『追いついた』かっこうなのである。一時はまったく不名誉な扱いを受けていたケインズがこの世に戻ったなら、何といったであろうか。『資本主義は大きな成功を収めるがゆえに、行き詰まる』と予言したシュンペーターは墓のなかでどう思うであろうか。おまけにマルクスの亡霊さえ召喚され、結構、大きな顔をして書店のなかを占拠している。こちらの黄泉がえりはほぼ50年ぶりである。つい苦笑したくなるであろう」と述べています。

アメリカが牽引してきた「グローバル経済」の終焉は、世界を精神的荒廃と倫理的堕落の淵にたたせています。トランプのような人物がアメリカ大統領となり、中国には習近平が、ロシアにはプーチンが「皇帝」然として王芴をふるっています。この(2022年)2月にはプーチンがウクライナに戦争をしかけるという狂気のごとき暴挙に出ました。著者は、「ひとつひとつの事象はそれぞれの原因をもった現象ではあるものの、今日生じる様々な出来事をひとつの背景のもとにおいて眺めれば、政治と経済がからまりもつれながら現出させている同根の問題が見えてくる。世界史の教科書に記述されていた『ペストの大流行が中世を終わらせた』も『ヒトラーが、独ソ不可侵条約を破り、ポーランド侵攻を行い第二次世界大戦の戦端が開かれた』という記述も、二度と再び見るはずのない悪夢と信じられていた頃がなつかしくなるほどだ。かつては人も神も牧歌的な世界の住人であった」と述べます。

本書は、2018年の秋から2022年の3月にかけて、著者が書き記してきた「社会時評」と「文明論」をまとめたものです。朝日新聞の「異論のススメ スペシャル」と題する連載コラムを中心に、雑誌『文藝春秋』(2022年1月号)に掲載された論考と、思想雑誌『ひらく』所収の論文2本を合わせて収録しています。著者は、「病める時代には戦役も疫病も同居するものである。きれいごとが跋扈する「ポリティカル・コレクトネス」や、作り笑顔で未来の技術に希望を託するような時代精神に見合った、しかしその正義や笑顔とは正反対の歪んだ現身が現れ出てくる。これが、現代文明の実際なのであろう。私にできることは、せいぜい目を逸らさず、ひたすら凝視することでしかない。よき傍観者であるほかない。だがそれこそが、今日、社会や思想に関わる者に課せられた態度なのである」と述べるのでした。ちょうど、このブログ記事を書いているのは7月9日、安倍元首相が暗殺された翌日ですが、本書は混迷する世界を読み解くための交通整理のような論考集であると感じました。最後に「安倍政権ほど『仕事』をした政権はない」という著者の言葉を、安倍晋三氏の霊前に捧げたいと思います。