- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.14

『ナチス映画史』馬庭教二著(ワニブックスPLUS新書)を読みました。「ヒトラーと戦争はどう描かれてきたのか」というサブタイトルがついています。著者は、1959年島根県生まれ。大学卒業後、児童書・歴史書出版社勤務を経て、1984年角川書店(現KADOKAWA)入社。「ザ・テレビジョン」「関西ウォーカー」「東海ウォーカー」「ワールドウォーカー」「月刊フィーチャー」等情報誌、文芸カルチャー誌の編集長を歴任。雑誌局長等を経て現在エグゼクティブプロデューサー。家庭料理誌「レタスクラブ」、シニア女性誌「毎日が発見」などの発行人、(株)角川SSコミュニケーションズ、(株)角川マガジンズ取締役も歴任。近年は東京2020オリンピック・パラリンピック担当者として、KADOKAWAによる大会スポンサード、スポーツマーケティング、「オリンピック公式プログラム」刊行など大会関連事業にあたりました。2021年4月、初めての著作『1970年代のプログレ』(ワニブックス社)を刊行。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、ナチスの制服を着て右手を掲げるアドルフ・ヒトラーの写真とともに、「フィルムに映っているのは、今、また繰り返されている惨事」「大脱走」「サウンド・オブ・ミュージック」「シンドラーのリスト」「サラの鍵」「戦争を知り平和の尊さを改めて知る。世界が再び大戦の危機に直面する今、観るべき作品を1930年から2020年代までこの1冊で論評する」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

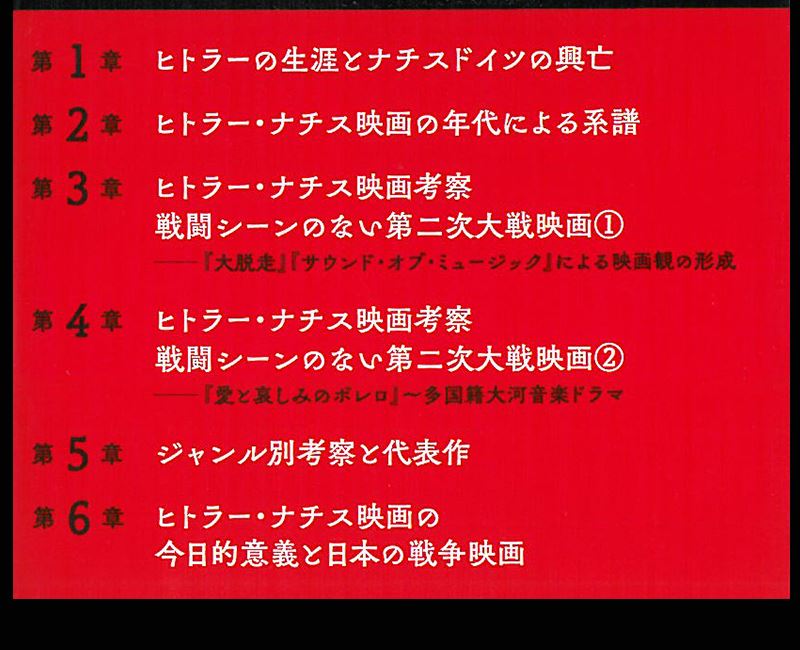

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 ヒトラーの生涯とナチスドイツの興亡

第2章 ヒトラー・ナチス映画の年代による系譜

第3章 ヒトラー・ナチス映画考察

戦闘シーンのない第二次大戦映画①

――『大脱走』

『サウンド・オブ・ミュージック』

による映画観の形成

第4章 ヒトラー・ナチス映画考察

戦闘シーンのない第二次大戦映画②

――『愛と哀しみのボレロ』

~多国籍大河音楽ドラマ

【3.ナチスを裁く】

【4.ヒトラーを描く】

【5.ヴェルディヴ事件もの】

【6.フランス・イタリアの関連映画名作】

第6章 ヒトラー・ナチス映画の

今日的意義と日本の戦争映画

「あとがき」

「まえがき」の冒頭を、著者は「近年、ヒトラーやナチスを題材とする映画が多数製作、公開されている。2015年から2021年の7年間に日本で劇場公開された外国映画のうち、ヒトラー、ナチスを直接的テーマとするものや、第2次大戦欧州戦線、戦後東西ドイツ等を題材にした作品は筆者がざっと数えただけで70本ほどある。つまりこの間毎年10本、ほぼ月に1本のペースでこうした映画が封切られていたことになる。コロナ禍のさなかにあった2021年の夏も4本のホロコースト関連作品が公開されていたのだ」と書きだしています。

ナチスドイツの蛮行、彼らが起こした戦争は、600万人のユダヤ人のほか、ロマ(ジプシー)、障がいを持つ人等を虐殺し、兵士、一般市民合わせ数千万人の尊い命を奪ったことを紹介し、著者は「『数千万人』と文字にすればほんの一言だが、その一人一人にはその人だけのかけがえのない人生があったはずである。戦後日本を代表する知識人・堀田善衛は、日中戦争下で起きた南京事件を中国人の視点で書いた小説『時間』の中で、【何万人ではない、一人一人が死んだのだ。一人一人の死が何万にのぼったのだ】と書いているが、我々はこうした視点を忘れてはいけないと思う」と書いています。まったく同感です。

そこには数えきれない悲劇があったと指摘し、著者は「赤ん坊から老人まで何の罪もない人々が殺された。平穏な暮らしの一切を失い、愛する家族、恋人、友人と永遠に引き裂かれた。祖国に殉じ無数の兵士が斃れた。一方、幸運にも生還、再会することができた人もいた。これら個々人と国家、民族レベルの惨事を題材にした作品群の中には、悲劇を悲劇のままで終わらせるものもあれば、最後に救いや希望を込めた作品も多数ある。良心にしたがい、人間の尊厳を守るため命をかけて闘った一般人、兵士や軍人を描いた作品もある。時の流れとともに、ナチスドイツの犯した罪を告発したり、彼らへの復讐を描く作品も増えていった」と述べるのでした。

第1章「ヒトラーの生涯とナチスドイツの興亡」の「兵士から政治家へ・ナチスの思想」では、『ナチスの戦争』(リチャード・ベッセル、大山晶訳)を参考に、ナチスの主張の概略が以下のように紹介されます。

(1)アーリア系の純粋なドイツ人の血統を持つ人だけによる「民族共同体」を構築する。これによって、ドイツ国家の階級的・社会的分裂は克服され、人種的異分子はいなくなる。

(2)ヴェルサイユ条約(第1次大戦敗北)によって植民地と海外領土を没収され、多大な賠償金を課せられ、再軍備をも禁ぜられた大ドイツを復権する。

(3)この目標達成の障壁となる敵はマルクス主義、ユダヤ主義、ヴェルサイユ条約を課した西側諸国である。

(4)ユダヤ人は、ドイツをはじめとする国家に寄生し、堕落させ、暴利を貪る病原菌である。

(5)ドイツの取るべき道はその「民族共同体」の「生存圏」を欧州東方に拡大し、掌握することにある。

同書において、イギリスの歴史家ベッセルは、彼らの政治目的を〈要するにナチズムは、国内(マルクス主義者、ユダヤ人とそのドイツ国内の同調者に対する)および国外での戦いに専心する運動であるとともに、人種差別的世界観に支配された運動だったのである。ナチはドイツの純潔な『アーリア人』を頂点に、『ユダヤ人』を底辺にしたヒエラルキーが人間にはあると考えていた〉とまとめています。著者は、「ヒトラーとナチス関連映画作品はすべて、こうした歪でおぞましい彼らの思想が生み出した悲劇を記録したものだと言える」と述べています。

第2章「ヒトラー・ナチス映画の年代による系譜」の「1933年~1945年〈ナチスと反ナチスの両プロパガンダ作品群〉」では、ハリウッドの主要映画会社(ユニバーサル、パラマウント、20世紀フォックス、ワーナー・ブラザース、MGM、コロンビア、RKO)の創業者は皆ユダヤ系であることが紹介されます。本書では、ルビッチ、ラングを始め米国にユダヤ系の監督が多いことを紹介していきますが、著者は、「中でも一番の大物はアカデミー監督賞12回(!)ノミネートの記録を持つウィリアム・ワイラー(1902年ドイツ生)だろう」と述べます。彼はナチス台頭以前の1920年18歳で渡米しています。代表作『ベン・ハー』(1959年)は、ユダヤ人貴族の青年・ベン・ハーの波乱の半生を描くローマ史劇の超大作。アカデミー監督賞、チャールトン・ヘストンの主演男優賞など計11部門受賞しています。

次なる大物は名脚本家でもあるビリー・ワイルダー(1906年現ポーランド生)であるとして、著者は「『アパートの鍵貸します』(1960年 アカデミー作品賞受賞)が代表作だ。彼は1933年2月27日、国会議事堂放火事件の夜にドイツからフランスへ亡命している。このワイルダーが師と仰いでいたのが『生きるべきか死ぬべきか』のルビッチであった。ルビッチを慕う後輩は多く、『生きるべきか死ぬべきか』はのちに同じくユダヤ人監督、メル・ブルックス(1926年生)によりリメイクされている(『メル・ブルックスの大脱走』1983年)」と書いています。

「1970年代〈ナチ・ハンターの登場〉」として、著者は「忘れてならないのが、米CBSによるテレビドラマ『ホロコースト』だ。1935年から終戦までのドイツ人一家とユダヤ人一家の流転の運命を描くもので、1938年の「水晶の夜」、過酷な収容所への旅、到着後の選別、ガス室での虐殺、ゲットーや収容所での蜂起、レジスタンス活動、連合軍による解放という、その後の数多くの作品で描かれるユダヤ人の苦難と悲劇の道程を、平易なドラマとして初めて通史的に追った画期的な作品である」と名作ドラマを紹介しています。

また、「ホロコースト」について、著者は「本作は翌1979年1月西ドイツでも放送され、ドイツ国民に改めてユダヤ人虐殺の歴史を突き付け、同年7月3日連邦議会によるナチスの戦争犯罪の時効廃止決議の契機となったともいわれている。このテレビドラマは日本でも放送され、映画とは桁の違う数の日本人視聴者に対して、強制収容所におけるユダヤ人虐殺の様相を一つのビジュアルイメージとして定着させたと言えるだろう。ユダヤ人の大量虐殺を同じ枢軸国であるドイツが行っていたことに対する日本人の反応とそれが孕む問題については後に触れる」と述べます。

「1990年代〈スピルバーグ『シンドラーのリスト』、『プライベート・ライアン』発表〉」では、第2次大戦映画のエポック作が、ユダヤ系監督スピルバーグによる、ノルマンディ上陸作戦を背景としたヒューマン大作『プライベート・ライアン』であると指摘されます。著者は、「『史上最大の作戦』から『遠すぎた橋』に至る第2次大戦大作映画の歴史を変えた一作である。4人兄弟のうち上の3人が戦死したため、末っ子の弟を戦場から生還させるというストーリーは、実際に米軍が定めている規則(ソウル・サバイバー・ポリシー)と、第2次大戦下のナイランド兄弟の実話に基づくのだが、このシチュエーション設定によって、救われるべきライアンと、彼を守る使命を帯びた兵士の命のどちらが大切なのかという「命の価値」をめぐる疑問を観るものに問いかける戦争映画となった」と述べています。

「2010年代~〈戦後70年を経ての様々な作品群が出現〉」では、著者は「数あるヒトラー・ナチス映画の傑作のひとつだと思うのが『サラの鍵』だ。1942年の「ヴェルディヴ事件」を始まりとする、フランスにおけるユダヤ人迫害の歴史と、現代のパリ、アメリカを舞台に、関わる人々の時間軸を行きつ戻りつしながら、最後にすべての謎が解き明かされ、哀しみと再生、未来への希望までが描かれる。タチアナ・ド・ロネ(1961年仏生)による同名小説が原作。監督は、ジル・パケ=ブレネール(1974年仏生)」と書いています。わたしも、「サラの鍵」は大傑作であると思います。最初にDVDで観たときは大きなショックを受け、また深い感動を得ました。

第3章「ヒトラー・ナチス映画考察 戦闘シーンのない第二次大戦映画①――『大脱走』『サウンド・オブ・ミュージック』による映画観の形成」の「『サウンド・オブ・ミュージック』の史実」では、一条真也の映画館「サウンド・オブ・ミュージック」で紹介したミュージカル映画の不朽の名作が取り上げられ、著者は「1959年初演のブロードウェイ・ミュージカルの映画化で、アカデミー作品賞等5部門を受賞した。ロバート・ワイズ(1914年米生)は監督賞を受賞(『ウエスト・サイド物語』に続いて2度目)。本作は、『風と共に去りぬ』(1939年米)の興行記録を26年ぶりに抜き去るほどのヒット作となり(北米だけで興収1億5700万ドル。興収歴代1位の座は1977年に『スター・ウォーズ』に奪われる)、巨額の製作費を投じた『クレオパトラ』(1963年米 エリザベス・テイラー主演)の大失敗で倒産の危機に陥った20世紀フォックス社を救った」と紹介しています。

また、著者は「サウンド・オブ・ミュージック」について、「本作で描かれるマリアとトラップ大佐とのいきさつや一家がオーストリアから亡命したこと自体は大筋、事実である。その後、彼らはアメリカに渡って「トラップ・ファミリー合唱団」として音楽活動を繰り広げ成功、マリアの書いた半生記が本作の大元になる。しかし、二人が結婚した年や子供の数(実際は二人の結婚は映画で描かれるよりもっと前で亡命時にはマリアが産んだ子供も二人いた)、出国の道筋などは史実と異なり、また地元オーストリアにおけるトラップ大佐やこの映画の受け止め方は、日本を含め広く世界に認識されているものと相当な違いがある」と述べています。

第4章「ヒトラー・ナチス映画考察 戦闘シーンのない第二次大戦映画②――『愛と哀しみのボレロ』~多国籍大河音楽ドラマ」の「第二次大戦・ホロコースト」では、天才バレエダンサーが躍るボレロを描いた「愛の哀しみのボレロ」が取り上げられます。著者は、「本作はナチスが権力を掌握した1930年代に端を発し、第2次大戦の戦中、戦後から1980年初頭に至る、仏独米ソ4カ国の幾世代にわたる家族の歩みを描いた、文字通りの大河ドラマである。この映画を語る時、主たる登場人物を夫婦親子というユニットとして捉え、ある人物とその子、孫を同じ俳優が演じていることが重要なポイントとなる。実在の著名芸術家をモデルとする人物を含む4つの国の家族たちが歴史の折々で思わぬ接点を持ちながら、大団円の『ボレロ』シーンでは、それを踊る人、歌う人、指揮する人、見守る人々として結集するという、映画史上まれにみる一大叙事詩となっている」と書いています。見事な映画評ですね。

第5章「ジャンル別考察と代表作」の【1・強制収容所作品】では、「強制収容所映画の決定版『シンドラーのリスト』」として、著者は「『シンドラーのリスト』は、主人公のヒューマニズム、鑑賞後の救済感から、よくできた大衆向け歴史映画・娯楽映画に過ぎないと捉える向きもあるだろう。しかし、ナチスの残虐の実態を極限レベルで再現し、それまでになかった加害者側の葛藤を真摯に描き、全体構造として人間存在の矛盾と実相に迫った点でヒトラー・ナチス映画の集成と言える。ドイツでは学校教育のナチズム再発防止カリキュラムにおいて本作鑑賞が必須課目となっているというが、ドイツの学生に限らず、誰もが生涯に一度は観るべき作品だと思うのだ」と書いています。これまた短いならも優れた映画評です。

また、「ユダヤ人反乱もの」として、 一条真也の映画館「サウルの息子」で紹介したカンヌ映画祭でグランプリを受賞した2015年のハンガリー映画が取り上げられます。強制収容所に送り込まれたユダヤ人たちがたどる壮絶な宿命に迫る感動作です。仲間たちの死体処理を請け負う主人公サウルが、息子と思われる少年をユダヤ人としてきちんと葬るために収容所内を駆けずり回る2日間を活写しています。著者は、「サウルは明らかに、蜂起して戦い、逃走して生き延びる『生』よりも、死んでしまった息子をユダヤ人として埋葬する「死後の世界」を重視している。なぜだろう。サウルは毎日、仲間の死体を焼き遺灰を川に流している。収容所で殺されるユダヤ人と、ごくわずかの間の生を与えられ死体処理にあたるゾンダーコマンドたちには、人間存在の尊厳のかけらさえ失なわれてしまっているのだ。サウルの行動は、脱走して生き延びる、看守に復讐するということと違った意味で、自らの持つ人間性、精神の尊厳を取り戻そうとしているのではないか」と述べています。

【2.ナチスへの抵抗】では、「市民たちのさまざまな抵抗」として、『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』(マルク・ローテムント 2005年独)が紹介されます。21歳の命を澄んだ瞳で見つめ、仲間を守り、人々が忘れていた良心を守り通すために死を選んだゾフィー・ショルの実話が大きな感動を呼びました。著者は、「自身が通うミュンヘン大学構内に反ナチを訴えたビラを撒き、反逆罪に問われギロチン処刑された「白バラ」グループのメンバー、ゾフィー・ショルの生涯最期の数日間を描く。狂信的なナチ崇拝者で『民族法廷』のローラント・フライスラー長官に、2度とレジスタンスをやらないか? と、減刑をちらつかせて弁明の機会を与えられるが、ゾフィーは『間違っているのはあなた方で、私は同じことを繰り返すでしょう』と答える。極刑を覚悟していたとはいえ、判決当日の死刑執行と知って衝撃を受ける女学生ゾフィーの姿が痛ましい。若い世代に観てほしい作品である」と述べます。

【6.フランス・イタリアの関連映画名作】の「イタリア作品」では、『ライフ・イズ・ビューティフル』(ロベルト・ベニーニ 1997年伊)が紹介されます。強制収容所に送られたユダヤ系イタリア人の父と幼い息子を描いた感動作です。著者は、「主人公(ベニーニ)とヒロイン(ニコレッタ・ブラスキ、実生活でも夫婦)が偶然出会い、結ばれるまでの前半部は、いかにもイタリア映画らしいコメディタッチ。三枚目の男が苦心惨憺の末、一目惚れの美女を射止めるまでが軽快に描かれ作品への彩りを与えている。表情豊かな少年ジョズエに扮するジョルジョ・カンタリーニが出色。ドイツ軍軍医には、『荒野の七人』のホルスト・ブッフホルツ。ベニーニは、オスカー主演男優賞を受賞。ラストに救いがある」と述べています。

第6章「ヒトラー・ナチス映画の今日的意義と日本の戦争映画」の「日本の戦争映画との違い」では、著者は「戦争の形態としてだけ見ても、欧州戦線=『地続きの広い戦場(そこにはユダヤ人を含む敵味方の各国の市民が居住する)で、拮抗した兵力を有する地上軍同士が戦い続けた』と、太平洋戦争=『戦場は、日本にとって自国でない中国大陸、南方諸島、東南アジアの国々で、一般国民のほとんどは敵国市民と交流がなく、また、南方の海軍と航空兵は敵と近接して戦うことは少なかった』というふうに、両戦線の様相に大きな違いがあることは理解いただけると思う。このような戦争の地理的形態の差異から、欧米の戦争映画と日本の戦争映画はどうしても性格が異なるものとなっていくのである」と述べています。

「二つの反戦アニメ映画」では、今日の世界の映画界においてアニメーションの占める地位はますます高くなっており、日本における戦争映画の分野でも、こうしたアニメ作品は、実写映画を超える幅広い層に反戦のメッセージを送っているとして、著者は「その中でも不朽の名作としてあげられるのが、空襲で家族を失った少年と幼ない妹の、二人だけの尊くも切なく悲しい日々を描く『火垂るの墓』(高畑勲 1988年野坂昭如原作)」と紹介します。

また、著者は「近年の傑作としては軍港広島県呉を舞台に、戦時下の一人の女性のリアルな日常の機微をこれまでになくていねいに描いた『この世界の片隅に』(片渕須直 2016年 こうの史代原作)がある。この2作は、先に述べた日本の戦争映画の特徴を示している。どちらも米軍機による空襲の惨禍が描かれるのだが、上空に飛来したアメリカ軍の搭乗兵(加害者)と地上の市民(被害者)は隔絶されており、この限りにおいて、戦争の悲惨さは被害者(被害者であることはまったく間違いがないのだが)の視点でしか訴求出来ないのである」と述べます。

「あとがき」の冒頭を、著者は「わたしの父はシベリアの抑留兵だった。こんな本を書いてしまうほどに戦争や関連した映画にこだわっていることと、父親に従軍経験があることはもちろん関係がある」と書きだしています。また、著者は「父のこととは別に、私が戦争や戦争映画に深い関心を持ったきっかけは、小学校6年生の時にテレビで見た映画『大脱走』であった(1971年〈昭和46年〉10月1日、8日、フジテレビ系『ゴールデン洋画劇場』で前後編2回に分け放映)。この作品については第3章で詳しく触れたが、重要なことは2つだ。1つは『こんなに面白いお話がある』ということ、もう一つは『これは本当にあったことだ』ということである。以来、私は今日までたくさんの戦争に関する映画を観、本を読み、両親をはじめとする人々から戦時中の話を聞いてきたが、父親がかつて捕虜であった事実は、やはりとても大きなことだった』と述べています。

さらに、現在ロシアに侵攻されているウクライナについて、著者は「ドイツとロシアの間に位置するウクライナはポーランドやベラルーシなどとともにナチスドイツが『東方の生存圏』として植民地化しようとした国(当時はソ連邦の一部)で、第2次大戦時は激戦が繰り広げられ、甚大な被害を蒙った場所である。本書で取り上げた関連作品のなかでは『ヨーロッパの解放』、そして『ひまわり』がウクライナを舞台としている。現在日本各地では同国が舞台の反戦映画の名作として『ひまわり』のリバイバル上映が行われているが、マルチェロ・マストロヤンニ扮するイタリア兵の妻となるウクライナ人女性を演じているのは、ドイツ軍包囲下のレニングラードで生を受けたソ連映画の大女優、ロシア人のリュドミラ・サベーリエワである。このことはロシアとウクライナの関係性の象徴とも言え、本作を愛する私は今や複雑な思いに駆られてしまうのだ。(長い間、『ひまわり』をこのような視点で見たことはなかった)」と述べます。わたしも、「ひまわり」という名作を見る目が変わりました。

プーチン大統領は戦争(特別軍事作戦と呼んでいる)の目的を、西側に対する自国の安全保障とウクライナの一部地域に住むロシア系住民の保護としていることを指摘し、著者は「この論法はかつてナチスが、いや日本を含む多くの戦争当事国が外国を侵略する際用いた理由とまったく同じである。人間の歴史はこの1点において進歩していない。ロシアにとってウクライナは『西方の生存圏』なのである。私がもっとも驚いたのは、プーチンが挙句ウクライナの「非ナチ化」を宣言したことだった。ナチスを倒した『大祖国戦争』の栄光を大国存立の拠り所にするロシア。しかし、無辜のウクライナ市民と兵士の命を奪い、異国に送った自国の兵士もまた殺しているのは、他ならぬあなたなのだ。世界中の人々が思ったであろう。プーチン、あなたこそがナチであると」と述べています。

最後に、著者は「本書を、戦争の記憶を風化させないために作品を作り続ける世界中の映画関係者と、旧帝国陸軍の一兵卒として従軍し生還した父、仕事に就いて働き愛する人と暮らすこともなく異国で斃れた伯父に捧げる」と述べるのでした。わたしは、ヒトラーおよびナチスに多大な関心を抱いており、これまでも可能な限りのヒトラー・ナチス映画を観てきたと自負していましたが、本書に紹介されている膨大な数の未見作品を前にして途方に暮れています。今後、DVDや配信などで少しでも鑑賞したいと考えています。それにしても、ハリウッドを作ったとされるユダヤ人たちのヒトラーとナチスへの怨念の大きさと深さは想像を超えたものがありますね。著者の「プーチン、あなたこそがナチである」という言葉が心に刺さりました。