- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2159 芸術・芸能・映画 『定年後に見たい映画130本』 勢古浩爾著(平凡社新書)

2022.08.13

『定年後に見たい映画130本』勢古浩爾著(平凡社新書)を読みました。著者は、1947年大分県生まれ。明治大学政治経済学部卒業。洋書輸入会社に34年間勤務の後、2006年に退職。市井の人間が生きていく中で本当に意味のある言葉、心の芯に響く言葉を思考し、表現し続けているとか。1988年、第7回 毎日二十一世紀賞受賞。著書に一条真也の映画館『それでも読書はやめられない』で紹介した本の他、『定年後のリアル』(草思社文庫)、『わたしを認めよ!』(洋泉社新書y)、『ひとりぼっちの辞典』(清流出版)、『会社員の父から息子へ』(ちくま新書)、『最後の吉本隆明』(筑摩書房)、『定年バカ』(SB新書)、『人生の正解』(幻冬舎新書)など多数。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、アカデミー賞のオスカー像の写真とともに、「刑事もの/サスペンス/社会派時代劇/スポーツ/定年・老後ものetc.」「映画こそ最高の娯楽!」「感動した、しんみりした、考えさせられた、勇気づけられた作品の数々」と書かれています。また、カバー前そでには、「自由な時間が比較的多く取れる定年後の趣味には、手っ取り早く気軽に楽しめる映画はお薦めである。著者が若い頃は、映画は娯楽であると同時に教養でもあったので、義務であるかのように名画・名作の類もたくさん見たという。でも今は、? 見るんだったらおもしろいのが一番?だ。人間ドラマからアクション&ミステリー、老年映画まで、かつての名画・名作も少しだけ織り交ぜつつ、定年後世代の著者が130作品を紹介する!」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

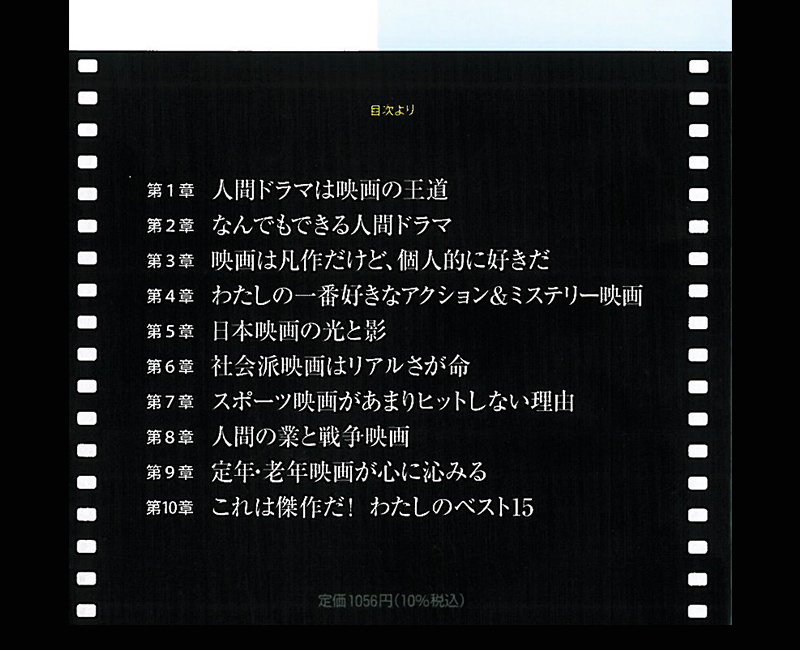

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 人間ドラマは映画の王道

第2章 なんでもできる人間ドラマ

第3章 映画は凡作だけど、個人的に好きだ

第4章 わたしの一番好きな

アクション&ミステリー映画

第5章 日本映画の光と影

第6章 社会派映画はリアルさが命

第7章 スポーツ映画があまりヒットしない理由

第8章 人間の業と戦争映画

第9章 定年・老年映画が心に沁みる

第10章 これは傑作だ!? わたしのベスト15

「あとがき」

「友引映画館」での主催者挨拶

「友引映画館」での主催者挨拶

本書のタイトルを最初に見たとき、「やられた!」と思いました。まさに、こういうテーマの本をわたし自身が書きたいと思っていたからです。ブログ「友引映画館」で紹介したように、コロナ前は自社のセレモニーホール(コミュニティホール)で高齢者向けの映画鑑賞会を開催していたわたしは、映画は高齢者に「老い」と「死」についての学びを与えてくれると思っています。また、著者の勢古浩爾氏の本は一条真也の読書館『それでも読書はやめられない』で紹介した読書論が好著で、非常に面白かったので、今度は映画論ということで大いに期待しました。「読書」と「映画鑑賞」は教養の両輪だからです。ですが、正直言って、本書はちょっと期待外れでした。各章で紹介している映画の数がバラバラ(わたしは、こういうのは絶対ダメ)ですし、それぞれの映画評もストーリーの紹介が中心といった印象で物足りなかったのです。それでも、いくつか参考になった箇所がありました。

「まえがき」で、著者は「近年、人々はあまり映画を見なくなったのではないか。コンピュータ・ゲームという強敵が現れたからか。いや、映画は次々と作られ、若者たちが劇場につめかけている場合がテレビに映し出されたりしている。あれは舞台挨拶の上映のときだけの光景なのか。観客は、3回泣きました、とかいっている。それでもわたしたちの世代と比べて、最近の若い人たちは映画をそれほど見なくなったような気がする。見るのは、アニメか人気のタレントが出演する映画ばかりであろう」と述べます。

著者は団塊の世代の人ですが、「まずまず本を読み、そこそこ映画を見た」最後の世代であると自認します。著者の青春時代は、「名画」といわれるものが量産されていた時代であり、「名監督」もたくさんいました。著者は、「わたしたちはなぜか、『灰とダイヤモンド』とか『王女メディア』『華氏451』『気狂いピエロ』など、『名画』といわれる映画を、だれに強制されたわけでもないのに、ある種の強迫観念のように、義務として見ていた。いま考えれば、けっこうめんどくさい時代だった。映画は娯楽であり、同時に、勉強(教養)でもあったのだ」と述べます。

著者は映画好きではありますが、最近は映画館には行かず、ネットフリックスなどの映画配信サービスも使わず、もっぱら映画鑑賞にはTSUTAYAのレンタルDVDに頼っているそうです。わたしの自宅の近くのTSUTAYAはすべて閉店してしまいました。TSUTAYAに限らず、レンタルビデオ店自体を見かけることが少なくなりました。しかし、著者は「現在でも、わたしは毎週のTSUTAYA通いがやめられない。おもしろそうな新作が入っていると、すこしうれしくなる。本と映画はわたしの趣味の両輪である。どちらか、ひとつだけになってしまうと、わたしは気持ち的に不完全になるような気がするのである。なにかお互いが補完しあっているようなのだ」と述べています。

著者が見る映画は、人間ドラマ、ミステリー映画、刑事映画、戦争映画が多いそうで、恋愛映画、ホラー映画、SF以外はほとんど見るとか。それも多くは洋画で、日本映画は少ないそうです。著者は、「わたしはDVDを借りるときは5本まとめて借りるのがつねである。本は5冊選べば2、3冊はおもしろい。音楽はアルバム12曲のなかで気に入った曲が2曲あるかどうか。映画も、それほどおもしろいものの確率は高くない。5本借りたなかで1本でもおもしろいものがあれば儲けものである。2本あれば大当たりだ。5本すべてが全滅ということだってある」と述べるのでした。

第1章「人間ドラマは映画の王道」の「映画を見る理由」では、アクション映画であれ、ホラーやサスペンス映画であれ、SFや恋愛ものであれ、あるいは戦争映画であれ、すべては人間ドラマであるとして、著者は「ただ、わたしは恋愛映画が苦手で、というか、若いカップルの恋であれ、中年の『大人』の恋であれ、男と女がどうしたこうしたという映画など、もうまったく見る気がしない。昔は、それでも『プリティ・ウーマン』や『ブーベの恋人』、『卒業』などは見た」と述べています。ちなみに、「ブーベの恋人」は、わたしの両親がデートで観た映画だそうです。それにしても、「プリティ・ウーマン」(1990年)と「ブーベの恋人」(1963年)、「卒業」(1967年)の2作品は、ずいぶん時代が違いますね。

また著者は、「そんな俗な映画では見たうちに入らないといわれるなら、ソフィア・ローレンの『ひまわり』とか、ルルーシュ監督の『男と女』、ジャック・ドゥミー監督の『シェルブールの雨傘』(いずれも古い)や、『イングリッシュ・ペイシェント』なども見た。しかし歳を取るにつれて、そんな映画はもうどうでもよくなったのである」と告白します。ここで著者が挙げた映画はすべて、わたしの人生観や恋愛観に多大な影響を作品ばかりなのですが。(笑)さらに、著者は「映画に望むことは単純さで、感動したり、スカッとしたり、幸せな気分になることである。英語で『感動した』が『I was moved.』であるように、心が動かされたいのだ。それも気持ちが晴々する方向に」と述べるのでした。

本書には5本のコラムも収められていますが、コラム3「日本映画にはほんとうの役者がいなくなった」が一番面白かったです。著者は、「日本映画の最大の問題は、役者がテレビ番組に出すぎることにある。もっとも、役者といっても、いまやだれが役者なのかがわからない。伝統芸能である歌舞伎の役者が、テレビタレントと変わりなくなっているくらいだから。それともうひとつ、映画界にとって情けないのは、右の傾向とは逆で、芸人やタレントたちが映画に出すぎることである。笑福亭鶴瓶やリリー・フランキーのような芸人やタレントがどういうわけか重用されて、本人たちもいつの間にかけっこうな役者気取りである。それが好きではない。わたしの好き嫌いなど、映画制作者や大多数の観客にとってはどうでもいいことだが、わたし個人にとっては重大である。なぜなら映画を見るのは、このわたしだからである。鶴瓶は岩倉具視を演じても所詮『家族に乾杯』で、リリー・フランキーはまじめくさった演技をしても、CMでお馴染みの『ヒノノニトン』じゃないか」と書いているのですが、これには笑いました。

また、「孤狼の血 LEVEL2」で、いかに鈴木亮平が冷血極悪を演じても、著者は「ほんとは世界遺産好きの知的な、また世界の食べ物のなかで餅が一番好きな気のいいお兄ちゃんやん」と思ってしまうと言いながらも、「とはいえ、わたしは鈴木亮平は好きである」とも言うのでした。さらに、「わたしにとっては、いまや日本映画は風前の灯のように見える。しかしそれにしては、日本映画は続々と作られているようである。その多くが、わたしの知らない監督と若い出演者たちによって作られている映画である。思うに、それらの映画に共通する動機と、出演者の資格は、『かわいい』『カッコいい』『おもしろいこと』の3つではないか。これは映画と人間の価値観に限定されない。現在の日本の社会全体の根底にある価値観になっているのではないかと思われる」と述べます。この意見には共感をおぼえました。

さらに、「1987、ある闘いの真実」という韓国映画の紹介のページで、著者は「わたしは韓国の俳優をまったく知らず、全員初めて見る俳優ばかりである。それだけによけいリアルで、つい俳優が演じていることを忘れてしまう。こいつ、ほんまもんじゃないのかと思わせられるのは、そういう意味である。日本の俳優はその分、損をしている。松坂桃李がいくらすごんでも競馬CMのお兄ちゃんで、妻夫木聡は宝くじのお兄ちゃん、滝藤賢一はCMならなんでもやるおじさん、というイメージが強すぎるのだ」とも述べています。確かに、そうですね!

先に述べたように、本書で紹介されている映画の感想はストーリーの紹介が中心で淡泊な記述なのですが、中には面白いものもあります。たとえば、一条真也の映画館「インターステラ―」で紹介したSF映画について、著者は「この映画は科学映画が幻想映画になってしまっている。内容がほとんど理解できず、まったく荒唐無稽なのに、こんなにおもしろい映画はない。実際、わけわからんのである。しかし制作した連中は大した才能である。それなのに、ただひとつ、アメリカ人は、どこに行っても、どんな状況になっても、星条旗を立てるというばかばかしさ。これはアメリカ人だけではないか」と書いています。

また、一条真也の映画館「異人たちとの夏」で紹介した日本映画については、途中で断ち切られた家族が、もう一度、家族を再開する幻の物語だと指摘します。主人公の原田(風間杜夫)は何度も両親の住むアパートを訪ね、子どもに戻って無上の時を過ごします。一方で、名取裕子演じる独身女性との恋も同時進行するのですが、著者は「そのことはどうでもよくはないが、とりあえずどうでもいい。両親との別れのときがくる。浅草今半での最後の場面は、わたしの映画史のなかで最高の場面のひとつである。父と母が子を思う言葉と、子が父と母に述べる感謝の言葉は至極である」と書いています。

スティーブン・スピルバーグ監督、トム・ハンクス主演の「プライベート・ライアン」の紹介ページでは、著者は「ライアンが年老いて、家族や孫たちと共に、ミラー大尉の墓に詣でる。妻に訊く。「私はいい人間かな?」。最後に墓に敬礼する。このシーンが無上にいい。『プライベート・ライアン』は、わたしには文句なしの名作である。敬礼はいいものである。敬礼が印象に残る映画がある。『駅』の泣き笑いのいしだあゆみ、『秋刀魚の味』のにこやかな笠智衆、『太陽の帝国』の可愛らしいジェイミー。敬礼ではないが、『ラスト・サムライ』の最後の場面で、政府軍が渡辺謙の死に対して全員正座平伏をするシーンも忘れ難い」と述べています。敬礼が好きとは、著者に好感を持ってしまいます。「礼」を重んじる人なのかもしれない、と思ってしまいました。

「プライベート・ライアン」は戦争映画ですが、本書には一条真也の映画館「1917 命をかけた伝令」で紹介した戦争映画も登場します。全編ワンカット撮影が話題になった作品ですが、著者は「映画は全編ワンカットで撮られているというのが前評判で、そんな映画の技術的なことは見るものには関係ないのだが、一旦そうと知ってしまえば、カットが途切れないか気になり、気が散る。カメラは延々とふたりを撮りつづける。実際にはワンカットではないらしいが、わたしたちはかれらと同じ位置にいるような感覚になる。泥濘と大きな窪地と鉄条網と敵の塹壕。緑の丘陵と廃屋の広大な戦場。しかしこのふたり、思いの他、不用心でとんまである。途中、ひとりが死に、若い娘や赤ん坊が出てきたりするが、どうも緊張感がたるむ。やっと大隊にたどり着くのだが。英軍の不格好なヘルメットのように、しまりのない映画だった」と述べます。

最後の130本目は、 一条真也の映画館「ラ・ラ・ランド」で紹介したミュージカル映画が取り上げられます。女優になることを夢見ながらカフェで働くミアと、自分の理想的なジャズバーを経営することが夢のピアニストのセブの物語ですが、著者は「ミアはオーディションに落ち、セブはレストランをクビになる。ふたりは恋に落ちる。しかし、ひとりはすこしずつ夢に近づき、ひとりは失意に落ちていく。生きる道が分かれていく。生きたいと思った人生と、生きられることのなかった人生、そしていま生きている人生。その悲しみの上に、あきらめた先にあったしあわせと、あきらめなかったらあったはずのしあわせが重なるところに、この映画の真の面目がある。ほんと、人生とはうまくいかないものだね」と述べるのでした。この一文は、わたしの心にしっくりきました。

最後に、「北野武が選ぶベスト10」を紹介します。1「天井桟敷の人々」、2「2001年宇宙の旅」、3「時計じかけのオレンジ」、4「七人の侍」、5「L.A.大捜査線/狼たちの街」、6「ガルシアの首」、7「ダークマン」、8「狂い咲きサンダーロード」、9「ワイルド・アット・ハート」、10「鉄道員」の10作品なのですが、著者は「唖然としてしまった。人の好悪はこうも違うのか。1位は『天井桟敷の人々』か。わたしは見ていない。たしか戦前に作られた古いフランス映画だったはずだ。それだけでなく、5、7、8、9も見ていない。2位、3位には驚いた。これははっきりいって、駄作ではないのか……」と書いています、いくら何でも、これは著者の見識を疑われる発言であると思います。1位の「天井桟敷の人々」は映画ファンなら必見の名作ですし、著者が「駄作」と切り捨てた「2001年宇宙の旅」も、「時計じかけのオレンジ」も、映画史に燦然と輝く傑作ではないですか。あと、この発言は、北野武に対しても失礼きわまりないですね。いくら敬礼が好きでも、失礼はいけません。「礼」は形も大切ですが、もっと大切なのは心です。

最後に、ブログ「さようなら、小倉昭和館」に大量のアドレスが現在も寄せられていますが、わたしの老後は昭和館でたくさん映画が観たかった!(涙)

焼失した小倉昭和館の跡地(撮影:一条真也)

焼失した小倉昭和館の跡地(撮影:一条真也)