- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2164 評伝・自伝 『「私」という男の生涯』 石原慎太郎著(幻冬舎)

2022.08.25

『「私」という男の生涯』石原慎太郎著(幻冬舎)を読みました。著者は、1932年神戸市生まれ。一橋大学卒。55年、大学在学中に書いた「太陽の季節」で第1回文學界新人賞を、翌年芥川賞を受賞。ミリオンセラーとなった『弟』、一条真也の読書館『天才』で紹介した2016年最大のベストセラー、『あるヤクザの生涯 安藤昇伝』で紹介した2021年のベストセラーなど著書多数。ブログ「石原慎太郎、逝く!!」に書いたように今年2月1日に逝去。

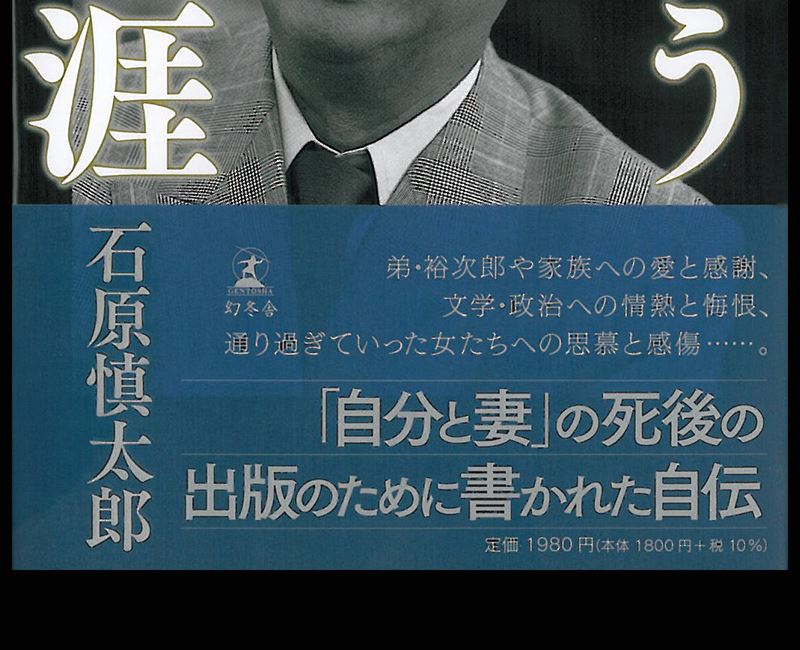

本書の帯

本書の帯

表紙カバーには著者の笑顔の写真が使われ、帯には「弟・裕次郎や家族への愛と感謝、文学・政治への情熱と悔恨、通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷……」「『自分と妻』の死後の出版のために書かれた自伝」と書かれています。

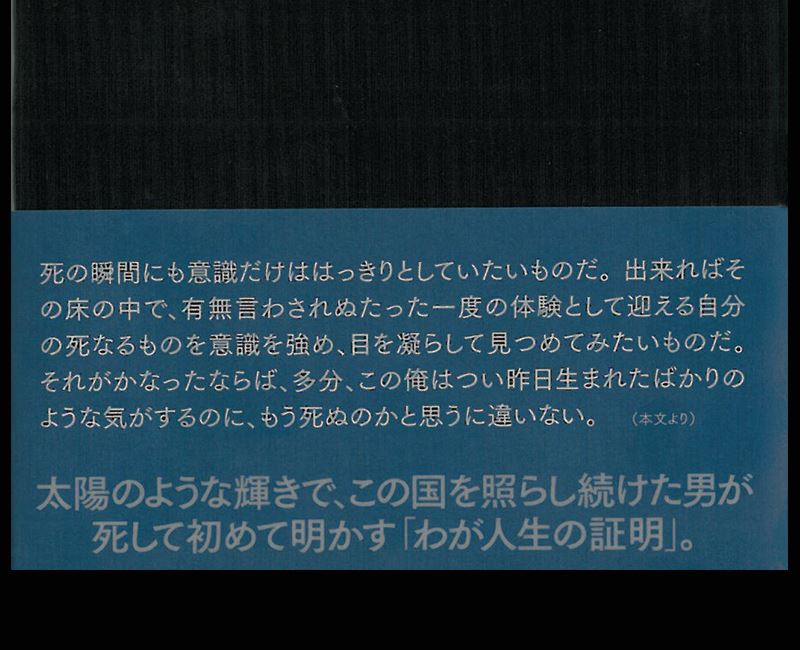

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「死の瞬間にも意識だけははっきりしていたいものだ。出来ればその床の中で、有無言わされぬたった一度の体験として迎える自分の死なるものを意識を強め、目を凝らして見つめてみたいものだ。それがかなったならば、多分、この俺はつい昨日生まれたばかりのような気がするのに、もう死ぬのかと思うに違いない。(本文より)」「太陽のような輝きで、この国を照らし続けた男が死して初めて明かす『わが人生の証明』」とあります。

Ⅰには、「私は間もなく81になり、許されるなら85となり88ともなり、そして挙げ句に死んでいくのだ。死の瞬間にも意識だけははっきりとしていたいものだ。出来ればその床の中で、有無言わされぬたった一度の体験として迎える自分の死なるものを意識を強め、目を凝らして見つめてみたいものだ。それがかなったならば、多分、この俺はつい昨日生まれたばかりのような気がするのに、もう死ぬのかと思うに違いない。その想起の中で私は一体何と何を思い出し、誰と誰を思い出すのだろうか、我がこと故に興味がある。自分を忘却してしまって死ぬのだけは嫌だ。そんな風に終わる人生なんぞ、結局虚無そのものではないか。忘却は嫌だ。何もかも覚えたまま、それを抱えきって死にたい」と書かれています。

このように、自らの死について、著者は非常に深い関心を抱いています。それは、以下の記述からもわかります。

「この今になってしみじみ願うのだが、私が死ぬ時、私はなんとかこの頭が明晰、とまではいかずとも惚けずにいたいものだ。ならば、私は自分自身にとっての最後の未知である私の死、最後の未知についてそれを味わいながら死にたいと思う。ならば多分その時、ああ俺はつい先日生まれたと思っていたのにもう死ぬのかと感じ入るに違いない。その感慨は、あるいは自らの死という最後の未来への期待、例えば私より先に死んでいった父や母や弟も含めて私が愛した、あるいは愛された者たちとの再会といったものに繋がるのか、それともあの巨きなニヒリストだった賀屋興宣さんが言っていたように、ただただ無限の忘却、つまり虚無への予感としてしかないのだろうか」

さらに、著者は「とにかくこの今になれば私は、船の高いマストから海に落ちて死ぬ水夫の、墜落の瞬間の間の一生への回想みたいに事細かに私の人生をたどり直す、などと言うより映画の編集の折のフィルムの早送りの作業のように、私一人のスクリーンに映し直すことが出来るだろう。と言っても、天才を自負して作り事の多かった三島由紀夫氏の嘘みたいに自分の誕生の瞬間の記憶などはありはしないが」と書いています。三島由紀夫の嘘とは『仮面の告白』の冒頭の一節を指しているのでしょうが、作家の読者サービスとでもいうべき表現行為を「嘘」と一刀両断するのは如何なものでしょうか。ましてや、三島由紀夫は著者の分断での兄貴分のような存在であり、三島からさまざまな励ましを受けていたことが本書でも綴られています。本書には、この他にも童貞喪失をはじめとした三島の秘密をいろいろと暴いており、そこには著者の悪意があるように思えてなりませんでした。

著者の小学生の頃の初恋についても書かれています。著者のクラスには、色白の目鼻立ちのいい、人形のように可愛い女生徒がいたそうです。石原少年は学校に慣れるにつれ、日ごとにその子の存在が気になるようになりました。著者は、「何かの折々自分がその子のことを脇から気にして眺めるようになっているのに気付いた。そして床に入って眠る前に、彼女をどこかの殿様の御姫様に仕立て私が臣下の侍として近づき、かしずくのを想像してみたりするようにもなった」と書いています。しかし、そのリビドーはある時ある出来事であっけなく消滅してしまいます。著者は、「ある日のある時、授業の最中に彼女が突然泣きじゃくりだし、担任の女教師が近づいて質したら、彼女がおもらしをしてしまっていた。先生に伴われて彼女が教室を出ていき、誰か男の生徒が彼女の椅子が濡れているのを確かめ、はしゃいで皆に教えた時、私としては彼女への感情は呆気なくも軽蔑に変わってしまった。あの一件の思い出は私に終生つきまとった私の天性の一つ、『好色』を暗示するものだったに違いない」と書いていますが、この描写は非常に不愉快でした。おもらしをしたぐらいで恋心を寄せていた少女を軽蔑するというのが許せません。わたしなら、同情や好奇心もあって、さらにその子を好きになっていたと思います。

1995年4月14日、自民党の衆議院議員であった著者は、衆院本会議の勤続25年表彰を受けたことへの謝辞の中で政治の現状を批判し、議員辞職の意向を表明しました。本書には、以下のように書かれています。

「自分が長らく所属していた政党にうんざりし、ある日突然議員を辞職した後、一種のアンチメモワールを書いたが、その題名は『国家なる幻影』だった。ならばそれは幻影として消えてしまったのか、その後残されたものは幻影を追った後の空しさか絶望なのか。いやそうでもありはしまい。私は未だにこの国を愛しているし、絶望もしてはいない、その行く末をしきりに懸念し焦ってもいるが。女たちも過ぎてはいったが、しかしなお記憶の内にたしかに在る。ある者は何度となく夢にさえ出てくるが。しかしなお、物事はすべて激しく移り変わり、私は呆気なく老いてきてしまい、女たちへの愛も遠くなりはてたが。しかし自分を忘却して死ぬのはいやだ。死ぬ瞬間にも自分のすべてを思い起こして死にたいものだ」

Ⅱの冒頭には、弟である石原裕次郎の思い出が書かれています。子供時代の裕次郎少年は大変ないたずらっ子で、悪さが絶えなかったそうですが、あるとき、友人が飼っていた子犬を川に流して殺してしまったことがあったそうです。著者は、「それから奇妙な出来事が弟の身に起こった。しばらくしてのある日から突然弟は訳もなく頭を振る奇病に取り憑かれたのだ。市内の掛かり付けの医者に相談しても訳が分からない。最後には紹介されて札幌の大学病院に入院させられ、何やらいろいろ治療を受けたが一向に治らない。案じた両親があちこち相談をした結果、市内に霊感を備えた年配の女性がいて周りから厄介な相談を受けては不思議に解決の術を教えてくれると聞かされて、父がその人を訪ねて相談したら、即座に彼女が弟が悪戯で子犬を殺したことを言い当てたそうな。そしてその供養に父が向こうひと月の間、家の近くの街角の何か所かに朝早く、人目につかぬ内に浄めの塩と供物を置いて、殺した子犬の供養をしなさいと教えられたという。それからひと月の間、父は教えられた通りの供養を早起きして果たしていたものだった。そしてその甲斐あってか、弟の奇病は見事に快癒した。あれは私の人生に不可知な大きなものを教示した出来事だったと思う。以来、私は人間にとって不可知なものが人の人生を容易に支配するということを自覚するようになった」と書いています。

Ⅲには、再び三島由紀夫のことが書かれています。文学少年だった高校時代に、著者は、小林秀雄訳のアルチュール・ランボーをはじめ、中原中也、ボードレール、アンドレ・ジッドなどに魅せられていきますが、三島由紀夫なる存在に触れたのもその頃でした。著者は、「私の家のあった逗子にも貧しい映画館があって、三番煎じの作品が二本立てでかかっていた。ある時、暇潰しに何かの作品を見に行ったら本編の前の『純白の夜』という作品の予告編に原作者の若い天才と称される三島由紀夫という人物がちらっと出ていた。見れば華奢な白皙の青年だったが、まだうら若い男が天才と呼ばれているのに興味を惹かれ、本屋で見かけた彼の作品集を買って読んでみた。それまで世評の高い夏目漱石や森鷗外などを目にしても一向に感動させられなかったが、初めて目にした三島なるうら若い作家の短編小説には激しく惹かれるものがあった」と書いています。

著者が惹かれた三島の小説は『春子』とか『山羊の首』といった短編でしたが、日本人の書いた現代小説に初めて関心がそそられたのを覚えているそうです。それに刺激されて彼の作品の載っている文芸雑誌を購読するようになり、世評に高い出世作の『仮面の告白』も読みましたが、あまり感心させられずに、雑誌『群像』に連載中の『禁色』には大層な興味をそそられたといいます。著者は、「もとより私には男色への興味は全くないが、この世とも思えぬ裏返しの世界をまことしやかに描く筆致に感心させられた。後の三島氏には知遇を得たが、ある時『僕の作品で何が一番面白かったかね』と聞かれ、私が『禁色』と答えたら例の高笑いで『ああ、あんなものはただの外連、外連』と笑い飛ばされたものだったが」と書いています。

高校1年生のとき、著者の父親が急逝。急報を受けて駆け付けた父の会社では、床に遺体が置かれていました。著者は、「私はそのまま遺体に駆け寄って何故かいきなり父の冷たい頬に手を伸べて触ってみた。亡くなってからも伸びたのだろう、濃く堅い髭の手触りがあった。そしてその瞬間、何故かはっきりと自分とこの父との関わりはこれで絶対に終わったわけではないと感じていたのだったが。この文章を綴っている私は今すでに身罷った父の年齢をはるかに過ぎて84の年齢にあるが、私がやがて間もなく死ぬだろう時、その後の私と子供たちの関わりについてあの時のような一途の強い確信も感慨もありそうにない。この齢になれば当然私は私自身の死についての強い関心があるが、未だに『死』なるものについては想像もつかない」と書いています。しかしながら、著者は人間の想念なるもののエネルギーに強い関心があるとして、「その力は人間の理性の結晶とされている科学の説く合理をはるかに超えて不思議に働くもので、小林秀雄が信奉していたベルクソンも科学的には不可知なある力の操作については認めているが、私自身が死んだ後の子供たちとの私の関わりについては今からでも尽きせぬ興味があるが」とも書いています。

Ⅳでは、一橋大学時代の同じクラスに籍を置いていた西村潔のことに触れています。あまり目立たぬ寡黙な男だったそうですが、後に著者と一緒に映画会社東宝の助監督の試験を受けて合格し、その後、日本の映画界の不況の中で長い間助監督として呻吟した後、数本の映画を監督として仕上げました。西村潔について、著者は「彼の作品はアメリカの暴力映画の監督ペキンパーの作品をリリックにしたような才気を感じさせるものだったが、その後不運な出来事に続いて遭遇し、ある年の冬、海岸に近い展望台の石の椅子の上に遺書を残して葉山の海に入水して死んでしまった。彼は傑出した博学で、あの頃あまり人の読まぬ本にすでに精通していたものだが、私など全く知らぬユングとか人間の臨死体験に関して情報を集め独特の解説を施した著書でアメリカでは有名になっていたキューブラー=ロスなどについて教えてくれ、以後の私の発想に大きな影響を与えてくれた」と書いています。また、著者に小説を書かしたのは他ならぬ西村潔でした。

Ⅶでは、著者の恋愛遍歴や結婚、結婚後の恋愛遍歴(つまり不倫)が延々と語られます。芥川賞作家であり、石原裕次郎の兄であり、国会議員や東京都知事も務めた著者が女性からモテたことは想像に難くありませんが、それにしても奔放な人生であったことがわかります。何より驚いたのは、何人もの女性たちを妊娠させ、中絶させていたことです。1度や2度ならまだ理解できますが、片手ではきかない数の女性を妊娠させているのです。これは、男として尊敬できないというか、自身の欲望のために避妊もしなかったことには大いに幻滅しました。もっとも、「どうしても産む」と言い張った女性が1人だけいて、1人だけ庶子がいるそうですが。

そのような関係を持った女性たちについて、著者は「私を見込み、天から愛してくれた何かが私の人生に最後の奇跡をもたらし与えてくれたことを私は疑わずにいる。私の妻やNやSやあのYにせよ、私が強いたわけではないが私のために多くの犠牲に耐えてくれた彼女たちのお陰で、私の人生はかなり深く彩られたものとして在ることが出来たとは言えるに違いない。あの一人を除けば私が関わった女たちを私は真剣に愛したし、彼女たちも愛してくれた。その華やいだ至福さを私は彼女たちへの感謝とともに他の男たちに向かっても誇れる思いでいるが。人生はさまざまな他者との出会いによって形成されていくものだが、私の人生も素晴らしい女たちとの出会いによって形づくられてきたことは確かだ」と書いています。

Ⅸでは、著者が政界へ転身したときのエピソードが語られますが、またしても三島由紀夫の名が登場します。著者は、「後になって知らされたが、私が立候補した参議院の全国区の選挙に三島さん自身も出馬するつもりでいたそうな。後に議会で知り合った、日本レスリング協会の会長だった八田一朗氏は、剣道仲間だった三島さんから以前、参議院への立候補について費用の額に至るまでの相談を受けていたという。しかし同じ選挙に同じ文士の私と今東光が少し早く立候補を決めたと聞いて諦めたらしい。もし私がそれを事前に知っていたなら、私は三島さんの選挙を熱心に手伝うことになっていたに違いない」と書いています。この事実は、わたしは初めて知りました。

国会議員を辞職した後、著者は石原裕次郎との思い出を綴った『弟』を出版し、同書はミリオンセラーとなります。著者は、「あの本で私の弟への思いは書き尽くしたと思うが、思い返すと私たち兄弟は不思議な存在だったと思う。私が奇跡的に人生で破産せずに物書きになりおおせたのは、父親が死んだ後、家を破産に近い状態に追い込んだ見境ない弟の無頼放蕩のお陰で、忌々しくも羨ましく眺めていた彼の所行を挿話に仕立てた小説がきっかけだったし、私の小説が毀誉褒貶で世間の耳目を集め映画化され、それがきっかけで彼も映画スターになりおおせたのだった」と書いています。

また、著者は弟について以下のようにも書いています。 「それでもなお私としては子煩悩だった父親の影響だろうか、彼のことがいつも心配不安でならなかった。彼もまた私の仕事ぶりに気を配り、私の作品の新刊が出ると真っ先に取り寄せ読みふけっていた。互いに世の中での存在が定着できた後も、互いに恩着せ合うこともなく、互いに離れたところにいながら意思はたしかに疎通していたものだ。今思い返してみれば、私には弟に関していつも不吉不安な予感のようなものがあったと思う。それは彼を間断なく襲った怪我や病への予感というよりも、絶頂の人気なるものがいつまで持続できるかという不安だった」

そして、著者は「彼の度重なる病については兄弟とて、ただ見守る以外に術はなかった。そして彼は肝臓の癌で52の若さで死んで行ってしまったのだった。今まで若い頃から故も無く彼に関して感じていたあの不思議な喪失感に比べると、何故か彼が死んだ後の喪失感は不思議なことにあまりない。彼に関して私が感じるものは喪失感よりも何故かただ彼の不在感だけだ。その証しになまじな家長意識のせいか、彼の存命中にもよく勘違いして長男を裕次郎と呼んだり、弟を長男の名前で呼んだりしたものだったが。弟との関わりを記した『弟』なる回想録にも記したが、親子とは違って二人だけの兄弟だったせいか、私はふとよく”おい裕さん、おまえ今どこにいるんだ”と本気に思うことがあるのだが」

ⅩⅢでは、2011年3月11日に発生した東日本大震災について書かれています。当時、東京都知事であった著者は、「東日本大震災はまさに想像を絶するものだった。テレビに映し出された映像もさることながら、知事の特権で警察や消防庁のヘリコプターを駆使して被害に遭った福島、宮城、岩手の三県を短期間でくまなく視察した。自然がもたらす災害の底知れぬ猛威は物書きの想像力を超越していて、現場に立たぬ限り実感としては伝わりきれぬものだった。災害の余波は東京にまで形を変えて及び、特に当時の与党民主党政府の無能さのせいで思わぬ混乱を強いられた」と書いています。

また、災害による福島原発の被害は、無能な民主党政府の不手際が重なって日本全体に放射能に関するヒステリー現象を到来させてしまったとしか言いようないとして、著者は「以前に起こったスリーマイル島とチェルノブイリの事故と相まって、さしたる科学的根拠もなしに、さながら広島、長崎の原爆被害に通う放射能災害が蔓延しかねぬような被害感が広がり、原発の存在そのものが一種の社会悪のようなイメージを造成してしまい、その後遺症は未だに止まない。原発に関して混乱した世論の中で唯一まともだったのは世間は意外にとったかもしれぬが、どちらかと言えば反権力反体制の論客としてとらえられていた観のある吉本隆明氏が「原発反対を唱えて人間はまた猿に戻ろうというのか」と正当皮肉な論を述べていたのが印象的だった」と書いています。

さらに、著者は原子力について、「アインシュタインの相対性理論によれば宇宙を動かしているエネルギーはすべて核エネルギーであって、地球の生物の生命の発育のためには太陽が送ってくる放射線が不可欠ということを思えば、原発の事故を踏まえて核エネルギーをすべて忌避するというのは文明の進展による人間自体の向上を忌避するということにもなる。それは人間の進歩、文明の発展進歩に関する歴史的原理を無視否定することに他ならない。人間は火を恐れずに使うことを体得したことでこそ猿から分化し人間になり得たのであって、爾来新しい技術の発見体得こそが人類の進化に繋がってきたのだ」と述べています。

ⅩⅣでは、自らの死と死後について想いを馳せつつ、著者は以下のように述べています。 「人はよく来世について口にする。それは死を控えた現世における苦悩の救いのためのものではある。人間は誰しも死を疑わぬ者はいないし、疑わぬながら恐れてもいる。その救済のために殆どの宗教は来世を説いてもいる。人は死ねば自分より先に死んだ懐かしい人たちと再会できると信じる、と言うよりそう思おうとする。それが死に関する一途の救いでもある。私もこの齢になってこの回想を綴りながら弟のことについて触れながら、何故か今までのいつ以上に弟のことを懐かしく感じたものだったが、それでふと、多分間もないだろう己の死の後、彼にどこかで出会うのだろうかと思いながら多分それは決してあるまいと思う。と言うよりそう感じている。それは虚無への予感とでも言うべきものなのかもしれないが、それを否もうとしても、その根拠はとてもあり得ない。人間は生きる過程でいろいろ迷い考えもするが、年齢を重ねれば重ねるほど辞世の終局の死なるものについて考えざるを得ない。そして迷い、怯え、恐れもする。プラトンは死について誰も何も知りはしないのだから死について、あるいはその果てについて考えることはないと言っているが、はたして彼もそうだったのだろうか。彼とてもそうではあるまい」

著者は、小林秀雄からベルクソンを読めと勧められたことがあるそうです。小林は、お母さんが亡くなった数日後に買物に出たら蛍が1匹行く手を飛んでいくのを見たといいます。著者は、「小林さんは、ああこれはおっ母さんだと思いながら歩いていった。そしたら近所の彼に慣れている犬が珍しく吠えたてた。そして彼を追い抜いて走っていった子供たちが口々に『人魂だ、人魂だ』、叫んでいたそうな。これは優にあり得る話だと思う」と述べます。また、「私を信頼してくれ、特攻隊の秘められた話を打ち明けてくれた鳥濱トメさんから聞かされた、出撃の前日、自分は蛍になって帰ってくると言って約束し、本当にその夜、季節外れの彼女の裏庭に正しく大きな蛍になって帰ってきた隊員の挿話のように。だから幽霊なるものは優にあり得るとも思う。だから私の子孫、それも間近な子供や孫に何か不祥な出来事が起こった時には、私は幽霊になって守ってみせるとも思っているが」とも述べています。著者は、この鳥濱トメさんのエピソードを映画化した「俺は、君のためにこそ死ににいく」の製作もしています。

著者の親友であった文芸評論家の江藤淳が書いた『石原慎太郎論』によれば、石原慎太郎の小説はどれも死の影が差しかけていたといいます。著者は、「それは私がこの人生の中でやってきたことの多くが私の肉体に裏打ちされたことどもであったせいに違いない。肉体を駆使した行為はどれも死に裏打ちされているとも言えようから。性に関わる行為もそうと言えるのかもしれないが」と述べ、さらには「好色性をも含めての私の肉体主義の発露としての私の作品のどれもに死の影が差していると指摘したのは江藤だったが、肉体主義なる一種のもの憑きの所産の行為には行為の本質としてその肉体の摩滅と崩壊、つまり『死』なるものの代償がまとわりついているのが必然であって、それを確として意識していなかった私のことを無意識過剰と評したのは江藤の至言と言えたろう」と述べます。

多くの女性たちとの関係についいては、著者は「無謀な結婚の後、妻に支えられながらも繰り返した女たちとの不倫は、間に入った弁護士に、あれは面倒な相手だと同情されたほどの女にまでひっかかり庶子までもうけ、妻だけではなしに、その間長く関わり尽くしてくれた女までを傷つけたり、晩年奇跡のような取り合わせの若い女を持ったり、生まれつきの好色の報いはいろいろな形で私の人生を彩ってもくれたが、それらの思い出に関わる感慨も、所詮死の後の虚無の中で虚無に帰していくのだろう。それを悔いたり懐かしむ時間は今、私にどれほど残されているのだろうか」と述べています。ちなみに、著者は今年2月1日に89歳で亡くなりましたが、妻である典子さんは、夫がこの世を去った1週間後の8日に84歳で亡くなられています。これが「夫唱婦随」であるなら、著者はそれほどまでに奥様から愛されていたのでしょうか。

世の箴言に「人間は誰しも己が必ず死ぬことを知ってはいるが、それを信じている者はいはしない」とありますが、著者は「今この頃、あの忌々しい予期しなかった病の後の精神的肉体的衰弱の内に己の『死』について疑うことはありはしないが、自分の生涯を振り返りこうした文章を綴りながら最後の興味として己の『死』の瞬間、多大な興味を抱きながら、出来ればしみじみ味わいながら死にたいものだと思っている」と書いています。

最後に、著者は「私は一応の仏教の信者だが、来世なるものをどうにも信じることが出来はしないのだ。それあるならば懐かしいさまざまな者たちとの再会もあろうが、それはあまりにも奢侈にすぎまいか。それを証するものは皮肉にも時間ではあるまいか。時間こそは存在の落とす影ではないか。そして時間は存在の非絶対性を明かすものに違いない。ならばその代わりに在るものは一体何なのだろうか、在るものは虚無に他なるまいに。そうなのだ、虚無さえも実在するのだ。死は意識の消滅を意味する。消滅した意識が何を死後に形象化することだろうか。しかし私は人間の想念の力を疑いはしない」と述べるのでした。自身の死について冷静に考察した本書は、日本人の「死生観」を考える上で非常に貴重な内容であると思いました。また、先輩である三島由紀夫をディスったり、多くの女性を妊娠させ続けたことは関心できませんが、「やりたいことをやって、生きたいように生きた」著者の人生はやはり太陽のような輝きを放っていたとは思います。