- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.29

『三島由紀夫 悲劇への欲動』佐藤秀明著(岩波新書)を読みました。著者は、1955年神奈川県小田原市生まれ。1987年立教大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。椙山女学園大学教授などを経て、近畿大学文芸学部教授。三島由紀夫文学館館長。博士(文学)。

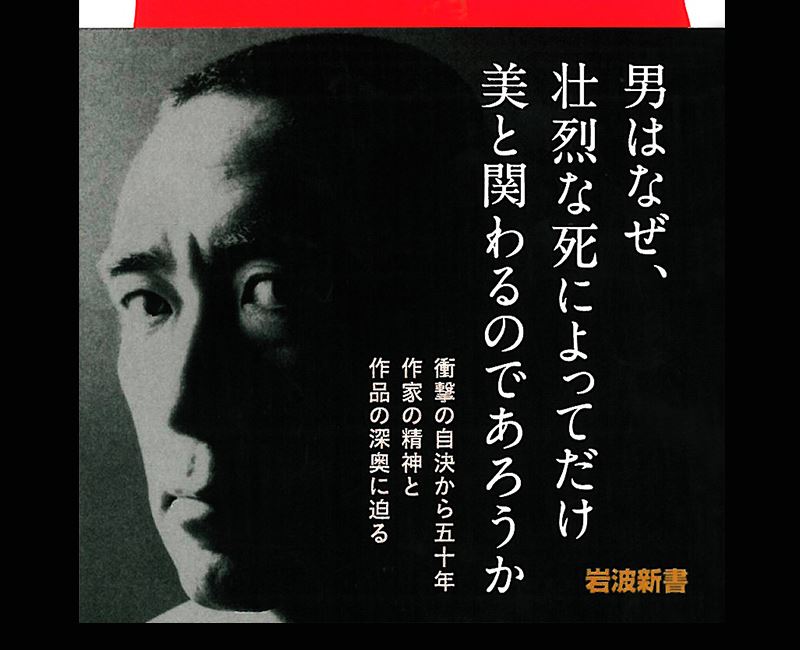

本書の帯

本書の帯

本書の帯には思いつめたような三島の顔写真とともに「男はなぜ、壮烈な死によってだけ美と関わるのであろうか」「衝撃の自決から五十年 作家の精神と作品の深奥に迫る」と書かれています。また、帯の裏には「人は、生きていく上で何らかの負荷がかからなければ、生の実感が保てないのだとすると、三島は、最も大切にしている小説執筆と生命を投げ出す願望のどちらを採るのかという選択を、重い負荷として自らに課したと思えるのである。(本文より)」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「『悲劇的なもの』への憧憬と渇仰。それは三島由紀夫にとって存在の深部から湧出する抑えがたい欲動であった。自己を衝き動かす『前意味論的欲動』は、彼の文学を研ぎ澄ませ昇華させると同時に、彼自身を血と死へ接近させてゆく。衝撃的な自決から半世紀。身を挺して生涯を完結させた作家の精神と作品の深奥に分け入る評伝」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

序章 前意味論的欲動

第1章 禁欲の楽園

第2章 乱世に貫く美意識――二十歳前後

第3章 死の領域に残す遺書――二十代、三十一歳まで

第4章 特殊性を超えて――三十代の活動

第5章 文武両道の切っ先――四十代の始末

終章 欲動の完結

「文献解題」

「略年譜」

「おわりに」

「はじめに」の冒頭で、著者は「一体三島はどれだけの分野に関心を示し、首を突っ込み、体験をしたのだろうか。試みに評論随筆で扱われた分野を書き出してみると、文学、演劇はもとより、政治、歴史、思想、宗教、美術、映画、芸能、マンガ、スポーツ、武道、軍事、マスコミ、観光、写真、法律、教育、精神分析、服飾、建築、庭園……といった具合である占領下の困難な時代に諸外国を巡り、ボディビルで体を鍛えるとボクシングや剣道を習い、映画俳優となって歌も歌い、写真集のモデルになり、政治的な発言をし、私設の「軍隊」を作っては自衛隊への体験入隊を繰り返し、果ては自衛隊の駐屯地内で割腹自殺を遂げてしまう。本業の文学では多彩な小説を書き、その取材の現場では、描こうとする環境に積極的に身を投じ適応しようとした」と述べています。

序章「前意味論的欲動」の一「悲劇的なものへの憧憬」では、「餅と炭火の比喩」として、法学部出身の三島は、法律についても面白いエッセイを書いていることが紹介されます。「法学セミナー」1966年4月号に掲載された「法律と餅焼き」で、三島は「法律とはこの餅網なのだらう」と述べています。餅は、人間やその生活、文化を象徴し、炭火は「人間のエネルギー源としての、超人間的なデモーニッシュな衝動のプールである潜在意識の世界を象徴してゐる」といいます。著者は、「この見立てが卓抜なのは、人間の情念と市民生活と法とを包摂し、さらに文化や芸術にまで及ぶ巨視性にある」と述べます。

三島の話は「ただ、餅網にとつていかにも厄介なのは、芸術といふ、妙な餅である」と芸術論にまで展開し、「この餅だけは全く始末がわるい。この餅はたしかに網の上にゐるのであるが、どうも、網目をぬすんで、あの怖ろしい火と火遊びをしたがる。そして、けしからんことには、餅網の上で焼かれて、ふつくらした適度のおいしい焼き方になつてゐながら、同時に、ちらと、黒焦げの餅の、妙な、忘れられない味はひを人に教へる」と述べます。芸術がこういうものとばかりは言えないとしても、芸術からこの危険な「炭火」を除けることはできまいとして、この炭火とは「前意味論的欲動」のことであると、著者は言います。

二「本心のない作家」では、座談会「2010年の三島由紀夫」で、平野啓一郎が「三島さんは、本気で自分の作品を書いていたはずなのに、世間からは、三島の作品世界はどこか人工的で、虚構の世界だと言われ続けていた。それが、最終的に劇的な空間の中で死ぬことで、虚構と彼の本気が、それこそ一瞬にして合致してしまった」と述べたことが紹介されます。著者は、「『虚構の世界』と思われていたことが、作者の死によって『本気』だったと分かったということだが、逆から言えば、死の瞬間まで作者と血の通わない『虚構の世界』だと思われていたということになる。三島の没後に生まれた平野啓一郎が、どのようにしてこの実感を得たのかは分からないが、確かに三島の主張は、死によって『本気』だったと受けとめられた面があった。ではその死の意味はというと、それは判然としなかった。政治的な死か文学的な死か、という簡便な二分法に集約されたのも分からなさゆえであった」と述べています。

四「生涯の輪郭」では、「一本の線」として、『仮面の告白』で三島が5歳のときに、汚穢屋に「身を挺する」「悲劇的なもの」という情動を感じたこと、そしてそれが45歳の死にざまに明瞭に顕れたと指摘し、著者は「自衛隊員に向かって憲法改正のために起とうと呼びかけても、彼らが動かないのは織り込み済みだったから、自刃は予定どおりなされた。『生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか』(「檄」)と訴えた三島と森田必勝は、自らの身を擲って『魂』を救済し、死を以て自衛隊員に訴えたのである。まさに『身を挺する』『悲劇的なもの』たらんとした行動であった」と述べています。

第2章「乱世に貫く美意識――二十歳前後」では、20歳で敗戦を迎えた三島由紀夫は、ほとんどの日本人がそうであったように「戦後」を想定していなかったとして、著者は「終戦前に恋人の兄から結婚の打診があったものの、逡巡して曖昧な断りの返事を出すと、まもなく彼女は他家に嫁いでしまった。同じ頃、妹の美津子がチフスに感染し亡くなってしまう。この二つの喪失は大きな打撃だった。さしあたり小説を書いて生きていくことしかない。原稿を雑誌編集部に持ち込むが、学生の新進作家などほとんど相手にされない。掲載されても評価は散々である。川端康成を訪ね、『煙草』を雑誌『人間』に載せてもらったのが救いの手だった。『人間』の編集長木村徳三が助言をしてくれて、それを頼りにした」と述べます。小説を書くことは、三島にとってグリーフケアでもあったのですね。

二「初恋の女性」では、「同性愛」として、三島の同性愛への志向に言及します。『仮面の告白』にせよ『禁色』にせよ、主人公の同性愛が社会や人間を逆説的に見るフィクショナルな設定と見なされることもあります。文芸評論家の村松剛が、三島の「初恋」を調べて論じたことで、三島の同性愛指向は根拠のない「伝説」だということになっていきましたが、そこに福島次郎の実名小説『三島由紀夫 剣と寒紅』(文藝春秋、1998年)が登場します。同書について、著者は「熊本から上京し、学生時代に三島と性的な関係を持った作者が、実名小説の形式で三島のセクシュアリティを描いたのだ。しかしこの著作は、出版されるとすぐに出版中止、回収という東京地裁の仮処分が下された。それは著作権法違反の疑いのためであり、プライバシーの侵害ではなかった。この小説には、三島由紀夫から福島次郎に宛てた書簡が16通引用されていたのである。明らかに作者と出版社のミスである。手紙の所有者は福島次郎だが、著作権は三島由紀夫の著作権継承者にある」と書いています。三「韜晦する文学」では、太宰治と三島の関係について言及されています。三島が1度だけ太宰治と会った日付は、長い間はっきりしませんでした。太宰ファンだった出英利が新潮社の野原一夫に頼んで、練馬区豊玉にある出と高原紀一の下宿に太宰と亀井勝一郎を招き、野原や詩人となる中村稔、劇作家となる矢代静一らが集まり、そこに三島も誘われたのでした。酒を酌み交わす和気藹々とした雰囲気の中で、三島は太宰に向かって「僕は太宰さんの文学はきらひなんです」(『私の遍歴時代』)と言いました。太宰ファンと同席することを十分に意識して、「大袈裟に云へば、懐ろに匕首を呑んで出かけるテロリスト的心境であった」といいます。その日付は、1946(昭和21)年12月14日でした。

自己の破滅的な恥辱を、身を屈めて告白する文体に太宰作品の魅力はあるが、このスタイルは、都会生まれの廉恥を重んじる三島には我慢がならなかったのであろうとして、著者は「逆に太宰治に親近感を抱いた文学青年たちは、自分をご大層に見せずに人に示す含羞に感じ入り、それを身につけることまでしたのである。”自己の美意識や理念を生かすことのできる世界”という文学観が、敢えて太宰に直言するまでに強固だったということである。しかし、自分の物差しに固執する三島と人間の弱さを囁く太宰とでは、どちらが当時の文学青年の心性に合致したかは明らかだ。戦後の荒々しい時代に、旧プロレタリア陣営の作家たちや世相の転変を捉えた風俗小説作家、破れかぶれの視点から人間を捉える無頼派、戦地や軍隊の体験を持つ戦後派などに伍していくには、三島由紀夫の美的秩序はあまりに異質だったのである」と分析しています。

第3章「死の領域に残す遺書――二十代、三十一歳まで」では、『禁色』第一部を書き終えて、三島が世界旅行に出発したことを紹介し、著者は「ハワイに向かう船上では『太陽』(『アポロの杯』)との出会いがあった。『終日、日光を浴びてゐることの自由』を知り、健康への意志を固めた。ギリシャの陽光と遺跡にも惹かれた。『私は今日つひにアクロポリスを見た! パルテノンを見た! ゼウスの宮居を見た!』と興奮に酔い痴れている。人間の内面に向かう芸術ではなく、外面に現れ出る美を捉えようとしているようだ。『私は久しく自分の内部の感受性に悩んでゐた。私は何度かこの感受性といふ病気を治さうと試みた』と三島は『アポロの杯』に書いている」と述べます。

「病気」とまで呼んでいるのですから、「感受性」が三島を苦しめたのは想像に難くないとして、著者は「古典主義―鴎外の文体―理知―太陽―ギリシャが一繋がりの糸となって、感覚や感受性に頼った文体を変革し、身体の健康を重んじ、生活と創作の均衡を図る生き方を目指すようになっていった。そこから生まれたのが『潮騒』である」と述べます。また、三島がボディビルを始めたのは、1955(昭和30)年、満30歳のときである。効果は抜群であった。体力もつき、胃弱も解消した。その1年前には、もう1つの『自己改造』があった。女性である。19歳の豊田貞子に恋し、性的な関係を持つようになったのである。それはおそらく(たぶんほぼ間違いなく)、三島にとって初めての女性との性関係である。この女性との交際はしばらく続く」と述べるのでした。

一「『仮面の告白』の決意」では、「自己を描く」として、LGBTとエロチシズムの問題が三島の時代とは変化していると指摘し、著者は「今世紀に入る前頃から、LGBTは、法的整備は遅れているものの、少なくとも社会通念においては人権問題として市民権が得られるべきだと考えられるようになった。20世紀後半の性の解放によって、性の”禁制”が稀薄になり、秘するがゆえの性の充足感は減退した。LGBTの存在を社会的に認知することになった状況では、『仮面の告白』や『禁色』の緊張感は弛緩せざるをえず、この方向は巻き戻せない。かつて抑圧され孤絶することで秘匿されていた性は、エロチシズムの昂進を促していたが、それが一般的な平板さを纏うことになったのである。人権意識の浸透は歓迎されることではあるが、エロチシズムが平板さに解消し、あるいは狭小な隘路に逃げ道を探すことになるのも人間のなすところであろう」と述べています。

第5章「文武両道の切っ先」では、1962(昭和37)年にノーベル文学賞の選考委員であるハリー・マーチンソンが来日し、日本人3人が候補に挙がっていると発言したことで、にわかに日本文学からの受賞が現実味を帯びたことが紹介されます。著者は、以下のように述べています。

「川端康成が三島にノーベル賞の推薦文を依頼したのは1961年で、この時点ではまだ雲をつかむような感覚しかなかったはずである。63年には候補者の報道はなかったが、2013年にノーベル財団が公表した審査過程によると、三島が候補6人のうちに入っていた。その後65年と67年に、三島が有力候補に入っているとの報道があった。ノーベル財団によれば、67年には有力候補7人の中に川端康成と三島が入り、最終候補には川端が残り、三島は選ばれなかった。そして1968年に、川端康成の受賞が決まったのである。三島は、これで10年は日本文学の受賞はなく、次は大江健三郎だと洩らした。すでに『太陽と鉄』に『われわれは等しく栄光と死を望んでゐた』と書いていたから、『次』への望みはなかった」

二「『英霊の声』の天皇」では、2・26事件の中心人物で刑死した磯部浅一は「獄中日記」に「今の私は怒髪天をつくの怒にもえています、私は今は、陛下を御叱り申上げるところに迄、精神が高まりました、だから毎日朝から晩迄、陛下を御叱り申して居ります/天皇陛下 何と云う御失政でありますか、何と云うザマです、皇祖皇宗に御あやまりなされませ」と記したことが紹介されます。著者は、「三島の心情が磯部に接近していたことは疑いえない。なお、『英霊の声』執筆の時点では、三島はまだこの『獄中日記』は見ていない。『英霊の声』は、三島の天皇観が突出して出ている作品であり、日本文学の歴史において、天皇への怒りを表現した作品としてきわめて特異なものである。文学的な多義性や豊潤さを生む小説ではなく、メッセージ性の強い、タブーを破壊し、書いた人間がまず震撼するタイプの小説で、これもまたすぐれた文学の特質である」と述べています。なお、美輪明宏氏によれば、三島は磯部の霊に憑依されていたといいます。

四「ゾルレンとしての天皇」では、「斬り死にの計画」として、1969年の国際反戦デーで三島に事を起こす気持ちがあったことを紹介。それは、村松剛の証言(『三島由紀夫――その生と死』)から確認できるといいます。学習院時代の恩師清水文雄宛書簡(1970年3月5日付)でもそれは匂わされており、三島は村松に「斬死に」すると言っていました。しかし、それだけではないとして、著者は「皇居に侵入して天皇を殺そうとしたのではないかと鈴木は考える。暴徒から天皇を守ろうとしたのだと元楯の会の持丸博は言うが、鈴木は『天皇を守る』と『天皇を殺す』という一見正反対の立場は、三島においては理論的には両立しうる」と言う。この理解は論理的には正しいと思う。『天皇を「ゾルレンとしての天皇」と「ザインとしての天皇」に分けて考え、前者すなわちあるべき理想的な天皇を守るために、後者すなわち現実の天皇を否定する、という考え方である』と鈴木は言う」と述べています。

また、「皇居突入計画」として、著者は「三島は天皇についても、冗談に紛らせて発言することがあり、歌手の三田明が天皇だったらいいのにという冗談は、堂本正樹や高橋睦郎が聞いている。その一方で、学習院の卒業式に出席した天皇は、3時間微動だにせず『とてもご立派だった』と東大全共闘との討論会で回顧してもいる。三島の天皇発言には、その時々で内容が異なり混乱させる要素がある。しかし三島の天皇論の基本は、『インパーソナルな天皇』(「三島由紀夫 最後の言葉」)であって、パーソナルな面の露出によって国民の支持を得る”メディア天皇制”には批判的だったと考えると整理はつく。天皇のパーソナルな面と天皇制とは関係がないという論理である。天皇弑逆の真意はここと関係していると思われる」と述べています。

さらに「クーデターの目論見」として、三島の自決に言及した著者は「三島と森田ら4人の学生による最終行動は、憲法改正を訴えたのではなく、憲法改正に『自衛隊が目ざめる』ことを訴えたものである。自衛隊員が行動を起こさないのは予想されていたから、決起は、人々の記憶に残すべき象徴的なものになった。三島の演説の後、三島と森田はバルコニーで『天皇陛下万歳』を三唱したが、三島の意図はむしろここに縮約され残ったのではないか。森田はともかく三島の『天皇陛下』は、『ゾルレンとしての天皇』であったはずである」と述べるのでした。

終章「欲動の完結」の二「1970年11月25日の最期」では、「最後の一日」として、三島と彼が率いる「盾の会」のメンバーが陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に向かい、益田兼利東部方面総監を監禁し、バルコニーでの演説の後に三島が自決した一連の流れについて詳しく説明し、著者は「瑤子夫人は混乱したはずだ。車のラジオで夫の自決を知り、運転ができなくなって近くのガソリンスタンドに車を預け、タクシーで帰宅した。残酷な言い方になるが、瑤子は夫に”死なれた人”になってしまい、遣り切れない思いに襲われたにちがいない。母の倭文重も父梓も、息子に”死なれた人”になった。川端康成もそうである。楯の会の隊員たちも三島と森田に”死なれた人たち”になり、”おいていかれた人たち”になった」と述べています。

三「終わらない三島由紀夫」では、「事件後」として、著者は「三島由紀夫を『死後に成長する作家』と言ったのは、文芸評論家の秋山駿だと思われているかもしれない。じつはこのことばは、埴谷雄高がドストエフスキーについて言ったもので、それを秋山駿が三島由紀夫に用いたのだ。いまや三島についてのことばのように思われている。それほど三島は、没後に成長し長生きをしている。その秋山の文章は『死後二十年・私的回想――いよいよその「不在」が輝く』という題のものだが、没後20年やそこらでは三島由紀夫はまだ全く終わっていなかった。没後の年は否応なく増えていき、現実の三島を知らない人たちが多くなっているのに、三島由紀夫の”記憶”は不思議に受け継がれていった」と述べています。

「おわりに」では、三島の自決は憤死の悲劇で、悲劇であるがゆえに、彼の生涯においてただ1度だけの本当の満足を齎した行為だったと思うとして、著者は「生き辛さを抱えながら、遂にその満足体験を実現したのは、傍から見る者にも、長い年月を隔てると喜ばしいことだったように思える。本書は、そういう人のそういう満足体験の過程に寄り添おうとして書いたものである。猛獣に寄り添うことなど容易にはできないが、猛獣は猛獣であるというだけで、私の目を楽しませてくれる。徹底して違うなどということは考えない。縮こまろうとする私の気持ちを、膨らませてくれるところがある。それによく見ると、愛らしいところもあり、何より飽きることがない」と述べています。

最後に、著者は「新型コロナウイルスの感染拡大が起こっている最中にこの原稿は書かれた。この疫病のパンデミックによって、国と国の関係も、国際協調路線から自国化の動きが強まっている。身勝手なナショナリズムとポピュリズムの台頭が懸念されるが、三島由紀夫はそういう動きとは明らかに異なるところにいた人である。偏狭で排他的なナショナリズムに、三島が利用されないことを願っている」と述べるのでした。わたしは三島由紀夫の熱心な読者であり、高校時代には彼の全集を読破しました。その後も、世の中を騒がせるようなさまざまな問題について、「この問題は、三島が生きていたら、なんと言うだろう?」といつも考えていました。現在のパンデミックとナショナリズムの問題、そして「女性天皇」などの日本の天皇に関する問題についての三島の考えに想いを馳せてしまう自分に気づくことがしばしばです。わたしの心の中には、三島由紀夫が棲みついているのかもしれません。