- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2171 オカルト・陰謀 『世界のオカルト遺産 調べてきました』 松岡信宏著(彩図社)

2022.09.08

『世界のオカルト遺産 調べてきました』松岡信宏著(彩図社)を読みました。著者は、1981年1月から2021年3月まで外務省に勤務。アラブ諸国を中心とする在外公館勤務の傍ら、数々のミステリー・スポットを実際に訪問。著書に『アラブ・イスラム・中東用語辞典』(成甲書房)があります。また、一条真也の読書館『極孔神仮説で神話や遺跡の謎が解ける』で紹介した本をはじめ、「羽仁礼」の筆名で、超常現象に関する著書多数あり。ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)の会員でもあります。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、著者と世界のオカルト遺産のイラストが描かれ、帯には「超古代文明、UFO、奇蹟、陰謀論、UMA,怪奇現象・・・世界の謎を訪ね歩くかつてない紀行書」「ASIOS会長 本城達也さん推薦『日本ではなかなか手に入らない、現地に滞在した人ならではの役立つ情報が満載。松岡さんは、クールなオカルト好事家の鑑です』」と書かれています。

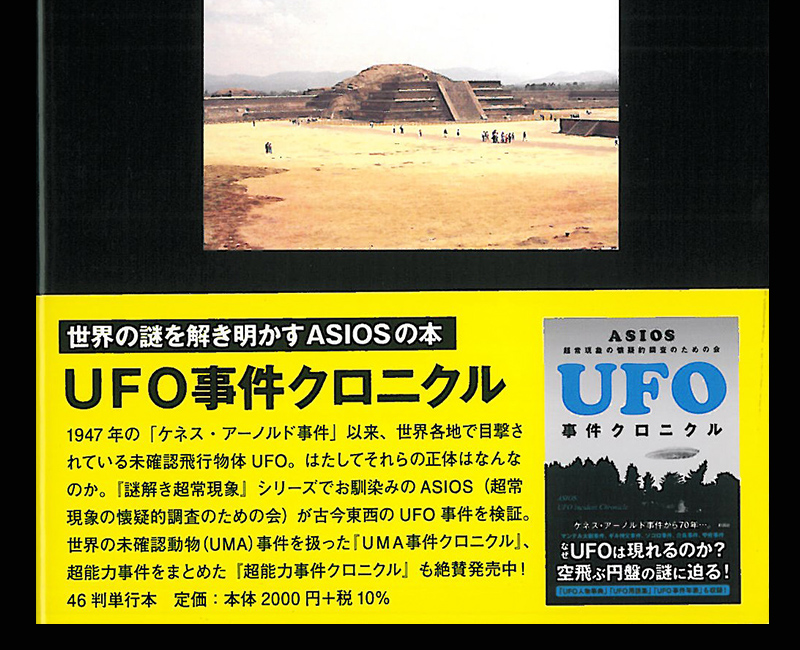

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「UFO、超古代文明、未確認生物、奇蹟、超能力、怪奇現象……。世界では常識では説明できないような、不思議なスポットがある。古代エジプトで建造された神殿地下に刻まれた『電球のレリーフ』、ギザの大ピラミッドの頂上にあるとされる地下王国への入り口、数万もの人々が目撃したという聖母マリアの顕現、プレ・インカ時代に黄金で形づくられたというジェット機の模型、オーストラリアのソールズベリー川に現れた首長竜、カリブ海最大のミステリーとされる『バルバドスの動く棺桶』……。はたして、現地ではいったい何が起きていたのか。『ウルトラQ』で不思議に取りつかれたオカルトマニアの外交官が、公務の傍ら、世界各地の〝オカルト遺産〟を訪問。知られざる伝説の真相を探究する」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

【第一章】悠久の歴史とオカルトの国

「エジプト」編

【第二章】不思議求めて三千里

「ポルトガル、チュニジア、コロンビア」編

【第三章】未知なる国は不思議の宝庫

「サウジアラビア」編

【第四章】知られざるオカルト大国

「オーストラリア」編

【第五章】不思議国家の不思議スポット

「レバノン」編

【第六章】混乱の地のオカルト遺産

「イラク、リビア」編

【第七章】カリブ海の謎の国

「バルバドス」編

「あとがき」

「はじめに」の冒頭を、著者は「子どものころから、不思議なものにやけに興味を惹かれた。オカルトの原体験は、1966年から放送された円谷プロの特撮番組『ウルトラQ』(TBS)だった。そのドラマで不思議なもの、奇妙なものに魅了されて以来、UFOや宇宙人、超古代文明、心霊現象、超能力、精神世界など、オカルト関係の書物をかたっぱしから読み漁ってきた」と書きだしています。わたしも著者と同じような少年時代を送ってきたので、なんだか嬉しくなってきました。

オカルト本やテレビで不思議な事件を知るたびに、著者は胸を躍らせ、いつかはそれら超常現象が起きた現場を訪れて不思議を体感してみたいと願ったそうです。そうした海外への憧れが作用したのか、著者は長じて外務省に入り、外交官になったとして、「外交官になれば、海外勤務が待っている。私は公務の傍ら、暇を見つけては、かつて本で読んだ『オカルト遺産』とでも言うべき、超常現象の現場を旅して、実態を調査するようになった」と述べます。著者が超常現象の現場を見るために訪れた国は、エジプト、チュニジア、カタール、オーストラリア、サウジアラビア、イラク、リビア、バルバドス、ペルーなど、48か国にのぼります。本書はそれらの旅の中から、特に思い出深いエピソードをピックアップし、知られざる外交官の職務実態を交えて書いたものだとして、著者は「私はこれまで公務員として外務省に勤務する傍ら、羽仁礼などの筆名を用いて、超常現象に関連する著書を何冊かものにしてきた」と述べるのでした。

第一章「悠久の歴史とオカルトの国『エジプト』編」の「頂上に地下世界への入口があるギザの大ピラミッド伝説の真相」では、「ギザの大ピラミッドにまつわる神秘の伝説」として、「エジプトのピラミッドは、古王国第4王朝の時代(紀元前2613年頃~紀元前2498年頃)に盛んに造られた。ギザの三大ピラミッドもこの時代のものである。第5王朝時代になると、ピラミッドの規模は縮小し、建築法も石灰岩から日干しレンガに変更されているので、この時代のものは現在ではほとんど崩れている。そして第6王朝のぺピ2世の死後、エジプトは混乱に陥り、以後ピラミッドは作られなくなった。エジプトのピラミッドは、ファラオの墳墓というのが定説であるが、奇妙なことにファラオのミイラが内部で発見された例はない。スネフル王などは1人で3つのピラミッドを建造していることもあり、日本におけるエジプト学の権威・吉村作治なども墳墓説には否定的である」と書かれています。

また、「大ピラミッドは人類の未来を予言している?」として、著者は「1989年には、大ピラミッドを建造した労働者たちの町ピラミッド・タウンが発見されたし、1994年にはギザの三大ピラミッドの配置が、オリオン座の三つ星の並びを模しているとの新設も現れた。フランスの建築家ジャン=ピエール・ウーダンが、大ピラミッドの真の建築法として内部螺旋傾斜路説を唱えたのは2004年のことだし、2013年にもシナイ半島で、大ピラミッド建設のための銅の採掘基地や技術者の日記が発見されている。エジプトのピラミッドは、現在でも発掘や調査が継続中で、近年になっても次々と新しい発見がなされている。もしかしたら近い将来、これまでの常識を根底から覆す新理論が発表されるかもしれない」と述べます。

「何十万人もの市民が目撃!?エジプトに現れた聖母マリア」では、「ナセル大統領も見た聖母」として、エジプトのザイトゥーンで何十万人もの市民が目撃したという1968年4月2日の聖母出現事件が取り上げられます。不特定多数の人間が聖母の姿を目撃するというのは、数ある聖母事件の中でもかなり異例なこと。有名なルルドやファティマの例でも、現場には大勢の群衆が集まりましたが、実際に聖母の姿を見ることができたのは、ルルドではベルナデットという少女、そしてファティマの場合は3人の羊飼いの子どもたちだけでした。しかも目撃者の数が何十万人ともなれば、まさに史上最大の聖母事件です。著者が面会したアンゲロス神父は、「当時のナセル大統領も、ある夜にやってきたことがあります。そして大統領自身、聖母マリアのお姿を見たのです。他にもコプト教皇庁の関係者や大学教授、弁護士など、社会的地位の高い人も大勢目撃しています。もちろん私も、そのお姿を見たことがあります。コプト教皇庁も正式な調査委員会を設置し、事件を調査した結果5月4日に聖母出現は事実であると公式に発表しました」と語ったそうです。

「聖母は光り輝く物体となって現れた」として、聖母マリアの出現に伴って、光り輝く物体が何度も目撃されていることを紹介し、「この光体は円形のこともあればハトのような形をしていることもあり、さらに光る雲のように見えたこともあるという。この不特定多数の群衆による目撃、そして光り輝く謎の物体というふたつの要素は、エジプトにおけるその後の聖母事件でも繰り返されている。ザイトゥーンの聖母マリアの出現は、すべて夜間に発生し、時には明け方にまで及ぶこともあったが、出現時間はさまざまで、短時間で姿を消すこともあれば2時間以上続いたこともあったという。さらに出現の形態についても、聖母の全身が現れることもあれば、上半身だけしか現れないこともあり、キリストらしき赤子を連れていることもあれば、天使や聖人らしき人影を伴っていることもあり、何か良い匂いが漂うこともあったという」と述べるのでした。

第二章「不思議求めて三千里『ポルトガル、チュニジア、コロンビア』編」の「世界の終末を予言した!? ファティマの聖母と第三の秘密」では、「聖母は終末を予言したのか?」として、ポルトガルのファティマで1917年10月13日に目撃された、乱舞する太陽が取り上げられています。著者は、「以前、スペイン語を専門とする同僚と、ファティマの事件について話したことがある。彼は熱心なカトリック教徒だったが、ポルトガルでは土砂降りの雨が突然上がって急に晴天になることがよくある、と述べて、懐疑的な見方を示していた。たしかに、宗教的に高揚した気分で、しかも何か奇蹟が起こるものと強く期待して集まった群衆が、雨が突然上がって太陽が姿を見せたときに、そろって特殊な心理状態に陥ることはあるかもしれない。『英語世界の俗信・迷信』(東浦義雄ほか、大修館書店)という本によると、西洋には復活祭の朝、太陽がさまざまに色を変えて踊りながら空にのぼるとの伝説もあるそうだ。ファティマでの現象には、この俗信が何らかの影響を与えていた可能性もある」と述べています。

「イスラエル当局がマーク!? 幻の国家ハザールとユダヤ陰謀論」では、「ベストセラー作家の訪問」として、ユダヤ人作家のアーサー・ケストラーが書いた『ユダヤ人とは何か』を取り上げ、著者は「ローマ帝国時代、キリスト教が国教とされる以前は、ユダヤ教は新興宗教のキリスト教とは一種のライバル関係にあったらしく、キリスト教側がことさらにユダヤ人を悪し様に述べたのがユダヤ人憎悪の始まりらしい。以後、キリスト教が政治的に権力を握った西洋社会では、ユダヤ人は筆舌に尽くしがたい迫害を受けてきたが、ユダヤ陰謀論が本格的に力を得たのは、いわゆる『シオン賢者の議定書』、あるいは『ユダヤ・プロトコール』という偽書が表れて以降のことだ。しかし今では、『シオン賢者の議定書』は様々な文章を借用してつなぎ合わせた贋作で、作成にはロシア帝国秘密警察オフラーナの幹部だったピョートル・イワノビッチ・ラチコフスキーや神秘主義者のセルゲイ・ニールスが関わっていたことが明らかになっている。結局は、ユダヤ陰謀論そのものが国際的な陰謀だったわけである」と述べています。

第三章「未知なる国は不思議の宝庫『サウジアラビア』編」の「王族が原因解明に乗り出した!? ガラスの涙を流す少女たち」では、奇妙な音が聞こえたり、物が勝手に動くという現象について、「ガラスの涙とポルターガイスト」として、著者は「従来こうした現象は、霊が起こしているものと信じられていたので、『騒々しい幽霊』と名付けられたわけだが、超心理学の立場からは、こうした現場にいる誰かが、無意識のうちにサイコキネシスを発動しているとして説明される。実際ポルターガイストの場合、こうした現象の場にほぼ必ず居合わせる人物がいることが多く、こうした人物は『フォーカス』とか『センター』と呼ばれることもある。そしてこのような『フォーカス』は、思春期の青少年であることが多いのだ。そこで超心理学者の中には、思春期の抑圧された性エネルギーが無意識にサイコキネシスを発揮していると考える者もいる」

「各地に残された宇宙船伝説 中東に現れるUFO」では、「UFOを連想させる古代の伝承」として、著者は「中東でもUFO事件は発生している。たとえば1976年9月19日に起きたテヘラン追跡事件は、戦闘機のパイロットがUFOを確認し、追跡したという画期的なものだ。このとき、UFOは肉眼とレーダーで捕捉されており、戦闘機がUFOに接近すると操縦できなくなったという。1993年6月、イスラエルのカディマで起きた事件も、非常に特殊なものである。このときは楕円形の頭をしたUFO搭乗員が目撃されており、目撃者の愛犬を壁にたたきつけて脅迫したという」と述べています。

じつは中東とUFOとは古来深い関わりがあるとして、『旧約聖書』の「出エジプト記」第13章第21節には、エジプトを脱出したイスラエル人たちを、神が「昼は雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼らを照らした」とあることが紹介されます。著者は、「これは宇宙人がUFOを用いて先導したのだとする説がある。また、紀元前1440年頃、古代エジプトのファラオ、トトメス3世の時代には、太陽より明るい火の輪が何日も続けて現れ、やがて空へ昇っていったという伝説もある。これは記録に残る世界最古のUFO目撃例と考えられている。かのアレクサンドロス大王も、ペルシャ遠征中の紀元前329年、ヤクサルテス川で奇妙な飛行物体を見たと伝えられている」と述べています。

第四章「知られざるオカルト大国『オーストラリア』編」の「地元のUFO研究会に潜入! 謎の『エイリアン陰毛事件』とは?」では、「オーストラリアのUFO研究家のつどい」として、「私はUFOには昔から興味があり、かつては宇宙人の乗り物だと信じていた恥ずかしい青年期もあった。今ではUFOとはあくまでも『未確認飛行物体』だと整理している。テレビ番組などで偉い天文学者がUFO否定説を唱える際にも、UFOと宇宙船を完全に混同していることが多いが、本来のUFOとは現時点で正体不明の飛行物体である。そのような立場に立つと、UFOなんてないという人はもちろん、逆に自分は毎晩宇宙人と会っているとか、UFOは宇宙人の乗り物に違いないなどと強硬に主張する人物とはあまり関わり合いになりたくないというのが本音だ」と述べます。著者の考え方は賢明ですね。

「オーストラリア版ネッシー!? ホークスベリー川の怪獣」では、「オーストラリアはUMA天国?」として、オーストラリアは地球上の他の場所とは異なる独特の生態系を持っていることを紹介。ニュージーランドやニューギニア島、スラウェシ島などと他の陸地とは、生物学上ウォレス線と呼ばれる分布境界線で区切られ、それ以外の地域とは生物相が大きく異なっています。中でもオーストラリアは一層特殊で、他の地域では絶滅したカンガルーやコアラなどの有袋類が今に至るまで生き残っていることを指摘し、著者は「そのせいか、ヤウィの他にも独自のUMAの目撃がいくつも報告されている。すでに絶滅したとされるタスマニアオオカミや巨大カンガルーについてもいくつか目撃談があるらしいし、全長6メートルの巨大トカゲの報告もある。アボリジニがカディマカラと呼ぶものは、古代の有袋類ディプロトドンの生き残りという説もある。他にもバンイップとかモールギワンケ、ワイトレケなど、奇妙な生物の伝説がいくつも伝わっている」と述べます。

「ムー大陸の名残か!? イースター島のモアイ見聞記」では、「モアイ建設の目的とは?」として、モアイの作成が終了して島で支配的になったのは、創造神マケ・マケ信仰と鳥人儀礼であったと指摘し、著者は「鳥人儀礼とは、イースター島の南西沖に浮かぶ現地語で『モツ・ヌイ』と呼ぶ小さな無人島に、渡り鳥のグンカンドリが巣を作るころ若者たちが大挙して渡り、最初にグンカンドリの卵を持ち帰った者が1年間鳥人として崇められ、支配者として過ごすというものらしい。創造神マケ・マケの信仰がどのようなものであったのかは、もはや伝わっていないようだ」と述べています。

第五章「不思議国家の不思議スポット『レバノン』編」の「目撃した者は国外に逃亡!? 大使公邸に現れた亡霊」では、「外務省の職員たちに伝わる怪談」として、レバノンの幽霊騒ぎで大使が消えた一件を取り上げ、著者は「幽霊という現象は、世間一般には、故人が霊となって生前の姿で現れる現象と考えられている。ところが事例によっては、自動車だとか家だとか、魂のないものが幽霊として現れる場合もある。こうしたものを幽霊と呼んでよいかどうかは疑問だが、じつは幽霊を見る生きた人間の側が、何らかの手段で過去の情報を読み取っているのではないかとの説も古くからある。しかしこちらの説はあまり広まっていないようだ。現代科学の観点からは、幽霊は生きた人間の脳が生み出す本物のような幻という方向に傾いているようだ」と述べています。この「幽霊は生きた人間の脳が生み出す本物のような幻」という説には賛成です。

「レバノンの超心理学者が明かす 中東のオカルト研究の実態」では、超心理学が取り上げられます。超心理学とは、一言で言えばテレパシーやサイコキネシス、予知など、いわゆる超能力と呼ばれる現象を科学的に研究する学問です。この名称は19世紀末に提唱されましたが、一般に普及したのは、アメリカのノースカロライナ州ダラムにあるデューク大学に超心理学研究所が設けられ、1930年からジョセフ・バンクス・ラインとその妻ルイーザ・ラインらが本格的な研究を始めてからのことです。著者は、「ゼナー・カードと呼ばれる図形を印刷した25枚一組のカードを用いたテレパシーや予知の実験、さいころを用いたサイコキネシスの実験は今や一般にも知られているが、これらもラインを中心としたグループが始めたもので、このような超心理学を専門に研究する者が超心理学者だ。欧米には、一時、超心理学で博士号を出す大学もいくつかあり、超心理学者にもこの学位を得ている人物が多いが、心理学や工学で学位を得ながら超心理学を研究している者もいる。ライン自身、本来は植物学の教授だった」と説明。

第七章「カリブ海の謎の国『バルバドス』編」の「大地に描かれた巨大なオーパーツ 『ナスカの地上絵』訪問記」では、「地上絵は誰が描いたのか?」として、著者は「ポール・コソック夫妻やマリア・ライへは、地上絵は天体と関係する一種のカレンダーであると主張する。しかし、コンピューター解析によってストーンヘンジと天体との関係を証明したイギリスの天文学者ジェラルド・ホーキンズが1968年、同じような解析をナスカの地上絵について試みたところ、天体との関連性は見つからなかった。他には、直線は一種の道路だとか、地下水脈の流れを表すもの、さらには反乱を抑えるため余剰労働力を重労働に従事させるためだったなどの諸説があるが、多くの考古学者は、何らかの宗教儀礼に用いられたという説に傾いている」と述べています。わたしも宗教儀礼説に賛成です。

「あとがき」の冒頭を、著者は「幼い頃から、UFOや超能力といった超常現象に尋常でない関心を持っていたせいか、まわりからはずっと変な奴だと思われていたようだ」と書きだしています。外務省に入ったおかげで、幼い頃から憧れていた数々の「オカルト遺産」にも足を運ぶことができたという著者は、「そうした場所を訪れる際は、本当に不思議な体験ができるのではないかと、心のどこかで常に期待していたのだが、現場ではがっかりすることの方が多かった。いわゆる超常現象とされるものは、真面目に調べてみると、そのほとんどは合理的な説明が可能となるようだ」と述べています。著者はいわゆる超常現象の狂信的なビリーバーではないため、本書の記述も客観的で安心して読めました。わたしも著者と同じく「ウルトラQ」に多大な影響を受けた昭和のオカルト・キッズだったので、世界中のオカルト遺産を回ることができた著者がうらやましくて仕方ありません。わたしも、せめて死ぬまでには、エジプト、イースター島、ネス湖ぐらいには行ってみたい!