- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2176 芸術・芸能・映画 『ショットとは何か』 蓮實重彦著(講談社)

2022.09.29

『ショットとは何か』蓮實重彦著(講談社)を読みました。著者は、仏文学者、映画批評家、文芸批評家、小説家。1936年、東京都生まれ。東京大学仏文学科卒業。パリ大学にて博士号取得。東京大学教授を経て、東京大学第26代総長。78年、『反=日本語論』で読売文学賞、89年、『凡庸な芸術家の肖像』で芸術選奨文部大臣賞、2016年、『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞。199年にはフランス芸術文化勲章コマンドールを受章する。著書に『夏目漱石論』『表層批評宣言』『映画論講義』『「ボヴァリー夫人」論』他多数があります。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には映画「殺し屋ネルソン」の写真が使われ、帯には「映画を論じるときには、いつまでもアマチュアでいたい」「下北沢で立ち見した『東京物語』、青年の心を搔き乱した『殺し屋ネルソン』『大砂塵』にはじまり、西部劇、ミュージカル、『演出』の映画と『撮影』の映画を論じ、ドゥルーズを叱る。リュミエール兄弟から濱口竜介まで、映画の歴史と魅力を縦横無尽に語り尽くした比類なき映画論!」と書かれています。

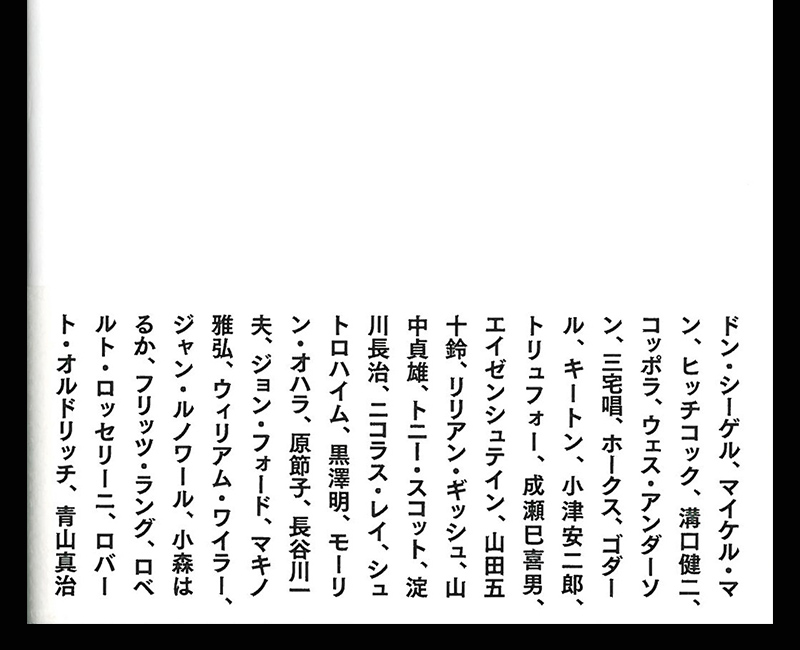

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「ドン・シーゲル、マイケル・マン、ヒッチコック、溝口健二、コッポラ、ウェス・アンダーソン、三宅唱、ホークス、ゴダール、キートン、小津安二郎、トリュフォー、成瀬巳喜男、エイゼンシュティン、山田五十鈴、リリアン・ギッシュ、山中貞雄、トニー・スコット、淀川長治、ニコラス・レイ、シュトロハイム、黒澤明、モーリン・オハラ、原節子、長谷川一夫、ジョン・フォード、マキノ雅弘、ウィリアム・ワイラー、ジャン・ルノワール、小森はるか、フリッツ・ラング、ロベルト・ロッセリーニ、ロバート・オルドリッチ、青山真治」と書かれています。

さらにアマゾン「内容紹介」には、「グリフィス、ジョン・フォード、ドン・シーゲルから小津安二郎、コッポラ、トニー・スコット、デイヴィッド・ローリーら映画監督。スタンダード、ヴィスタヴィジョン、シネマスコープなどスクリーンの変遷。FOX、MGM、ワーナーブラザース、パラマウント等スタジオの歴史など。映画を彩るさまざまな要素をわかりやすく解説し、自身の映画体験と重ねて始めて語られる「ショット論」。世界中の映画ファン、必読かつ垂涎の書」とあります。

本書の「目次」は、以下の通りです。

Ⅰ 『殺し屋ネルソン』に惹かれて

Ⅱ 物語を超えて

Ⅲ 映画崩壊前夜とショットの誕生

Ⅳ 「理論」的な問題について

Ⅴ ショットを解放する

「あとがき」

「索引」

Ⅰ「『殺し屋ネルソン』に惹かれて」の「初期の映画体験」では、インタビュアーであり「群像」編集者の三枝亮介氏が、「蓮實さんの映画批評において、ショットという言葉は、重要な概念と考えられています。たとえば、突出したショットであるとか、均質なショットであるとか、ショットが撮れているとか撮れていないとかいう言い方をされています。このショットという言葉は、映画の用語としては、単一のカメラによって連続撮影された、切れ目のないひと続きの画面、ないしはフィルム断片。ショット内では、アクションが中断されることなく展開する。ショットは視覚でとらえることのできる映画の最小単位で、言語における単語のような役割を担う。シーンは一連のショットの集まりによって形成され、シーンの集まりをシークエンス、などと定義されています」と述べています。

「はじめて1人でご覧になった映画を覚えていますか?」という質問に対して、著者は「そのあたりの記憶はきわめて曖昧なのですが、『オクラホマ・キッド』(ロイド・ベーコン監督、1939)か『荒野の決闘』(ジョン・フォード監督、1946)ではなかったかと思います。風景と雰囲気がこれこそ西部劇というものだと納得させてくれたのは、『荒野の決闘』のほうでした。しかし、フォードの作品だなどと意識することもないまま、見たくてたまらない西部劇の1本として受けとめていたにすぎません」と答えます。

『荒野の決闘』で主演したヘンリー・フォンダがジョン・フォードお気に入りの役者だということなど、まったく知らなかったという著者は、「旅回りの舞台役者――アラン・モーブレイなどという名前を憶えたのは、ずっと後のことです――が西部の酒場でシェークスピアの台詞がいえなくなってしまったとき、それを受けてドク・ホリデー役のヴィクター・マチュアが朗々と『ハムレット』を暗誦してみせるところがとても恰好がよくて気に入り、そちらに肩入れして見ていた記憶があります」と述べています。

「『東京物語』と『雪夫人絵図』」では、著者は「1953年の作品だから高校生だったと思いますが、下北沢の井の頭線のホームの真正面にあったグリーン座という名の小屋で、小津安二郎の『東京物語』を立ち見で見たことがあります。何しろ立錐の余地のない立ち見席の後ろの方で見たので、2時間ちょっとの映画なのに3時間ぐらいの長さに感じられました。面白かったのかといわれるとちょっと返答に躊躇せざるをえませんが、何か途方もないものに立ちあっているという実感だけは間違いなくありました。翌日の早朝に同じ映画館に行って改めて座って見直しましたが、この経験は忘れられません。大好きだった西部劇などと違って、自分にはわからないものが、いつも親しんでいたものとは異質の映画がこの世の中には存在している。それをきわめねばならないと思い、以後、小津の作品は全部見ることにしました」と述べます。

また、著者は溝口健二についても語ります。溝口健二はこのころほとんどエロ監督のように思われていたそうで、「『雪夫人絵図』(1950)には木暮実千代と柳永二郎の長い入浴シーンがあるとの評判で、監督がいつまでも満足せずに撮影が長びき、それが終わったときは2人がほとんど裸のまま、のぼせきってふらふらと倒れそうになってしまったなどという記事を週刊誌で読み、息を殺して二番館に見に行った記憶がありますが、これも満員でした。それにしても、木暮実千代のしとやかなお色気には圧倒されました」と述べています。

「被写体にキャメラを向けている瞬間の緊張感が不意に炸裂する」では、著者は「いまでは「みんなで泣きました」といえばそれでいいわけじゃないですか。しかし、惹きつけられるのに拒否されるという点で重要なのです。好きな作品でも、そこにふと映画から拒否されているという瞬間があることへの感覚の鈍い人間に、映画を語る資格はない。たしかに映画は集団的な体験ではありながら、その見知らぬ群衆のなかでいかに自分が孤立化する瞬間があるかということを体験しえないひとなど、いっさい信頼することができません。みんなと一緒に拍手していればいいというような連中は、醜い民主主義者でしかない。興奮している未知の仲間と共感しあうことが、真の映画的な体験なのではありません。何も意図して孤独を求めても意味はありませんが、ふと孤立している自分に目覚めたことのないひとたちは、映画に接近すべきでない。その醜い民主主義者たちが、『シン・ゴジラ』を見て、映画は集団的な体験だというかのようにみんなで手を叩いている」と述べています。

また、『シン・ゴジラ』と同時期に大ヒットを飛ばした新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』について、著者は「『君の名は。』も評判がよいようですが、わたくしは、アニメは原則として映画の範疇に加えていません。あれは映画によく似た何ものかではあると思いますが、よく似ているという点で、映画とは本質的に異なる何ものかなのです。ですから、『君の名は。』は見ていませんし、見る気もありません。アニメに興味を惹かれたことはありますが、真の意味で感動したことは一度もない。それは、いま、生きた被写体を撮っていることの緊張感というものが、アニメの画面に欠けているからです」と述べます。厳しいですね。

Ⅱ「物語を超えて」の「『演出』の映画と『撮影』の映画」では、同じジェームス・ディーンの主演映画でも、『エデンの東』(1955)の監督であるエリア・カザンは「演出」の映画を撮っており、『理由なき反抗』(1955)の監督であるニコラス・レイはそうではなく、「撮影」の映画と呼ぶべき種類の作品を撮っているといえるかもしれないとして、著者は「誰もがあらかじめ抱えていると想定される内面――意識だの、心理だの、悩みだの――がどのように画面に見えてくるかというのが『演出』の映画、すなわち『表象』にこだわる作品だとするなら、被写体にキャメラを向けることで画面に生成するとらえがたい運動の生なましい現在をいかにとらえるかに賭けているのが、『表象』を誇大視することのない「撮影」の映画といえばよいでしょう。ニコラス・レイの映画を『演出意図に従った厳格な構図よりも、遥かに空間の拡がりを重視している』といったのは、そうした意味においてにほかなりません」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「さらにいうなら、ニコラス・レイの場合は、空間の拡がりにとどまらず、空間のゆがみのようなものまで画面に定着させている。たとえば、『理由なき反抗』で、真っ赤なジャンパーをまとったジェームズ・ディーンが2階に通じる階段で母親と口論する場面がありますが、ここには当然のことながら傾斜する空間が背後に拡がっている。これは、映画がプラネタリウムで始まり、断崖の手前でフルスピードの車を止めるという『チキン・ラン』の競技に続いてゆくという作品の空間構造からして、当然のことといえるでしょう。また、役柄としての両親ということでいうなら、『演出』の映画作家であるカザンは、ジェームズ・ディーンの父親と生みの母に、レイモンド・マッセイとジョー・ヴァン・フリートという存在感のある芸達者を選んでいます。だから、誰もが安心してその『演出』の映画を見続けることができる。つまり、『エデンの東』はわかりやすい安全な映画なのです」

「『ヌーヴェル・ヴァーグ』の現場へ」では、著者が1962年にフランスに発つ直前に東京で見た最後の映画は、サム・ペキンパーの『昼下りの決斗』(1962)であったとして、「ハリウッドにまぎれもない新たな才能豊かな映画作家が誕生したことにいたく感動して、自分の向かうべき国はフランスではなく、合衆国ではないかと思ったほどでしたが、この作品はシネマスコープの細長い空間を無理なく使ったみごとなものと思いました。その直前に、年老いた――といってもいまのわたくしより遥かに若かった――祖母をつれて、小津の『小早川家の秋』(1961)を見にいっています。何となく、別れを意識していたのだと思います。もっとも、この作品の予告編の東宝ニュースがシネマスコープ・サイズのもの――いわゆる東宝スコープ――だったので、小津もついにシネマスコープを採用したのかと吃驚しましたが、公開された作品は厳格なスタンダード・サイズだったので安心しました。祖母は、わたくしのフランス滞在中に亡くなったのですが、彼女がケラケラ笑いながら小津の画面に見入っていた姿が、その死の知らせを受けたときに見えてきたような気がします」と述べます。

「『わが谷は緑也木』のマッチ」では、インタビュアーが「ショットの話を伺っているなかで、映像を見ていても物語に還元して画面を見ていない人が多いといえると思います。それに対して、ショットに着目することで、映画をより生き生きとしたものに感じることができる、と。『『ボヴァリー夫人』論』(筑摩書房、2014)でも、『物語』や通説にまどわされていて、テクストを読んでいないと書かれていましたが、これも共通する感性、考え方なのではないかと思いました。蓮實さんはどのようにしていわばショット的感性を築き上げていったのでしょうか。そのような考えを蓮實さんが確立されたのはいつぐらいなのですか」と質問しています。

それに対して、著者は「確立したというか、じつは、初めから、スクリーンに見えているものをショットごとにひたすらたどることで映画を見ていたというほうが正しいと思う。たとえばジョン・フォードに『わが谷は緑なりき』(1941)という映画があります。これは戦時中に撮られた作品で、戦後になってから日本で公開されたもので、物語としてはむしろ通俗的とさえいえるものです。しかし、画面にみなぎる力が、その通俗性を遥かに超えている。自分のことをひそかに愛している女性がいながら、彼女は結婚直前で、しかも自分は牧師――演じているのは、ウォルター・ピジョン――だからその人に手をだすことは控えているのですが、それでも心惹かれるところがある女性モーリン・オハラが演じています」と述べています。

そのモーリン・オハラが演じる女性が、ある晩、牧師のところに訪ねてきます。しかし、自分の部屋に彼女がいることを知らない牧師がランプに火をつけてマッチを捨てようと胸もとに掲げます。著者は、「その瞬間、それまで彼のバストショットだった画面が全景に切りかわり、部屋の片隅にひそかに座っていたモーリン・オハラを浮きあがらせる。そこで、物語の通俗性を超えたショットの連鎖の確かさが視界をおおうことになるのです。物語をたどれば、自分にひそかな好意をいだいている若い女性が、真夜中に彼の家に訪ねてくるというだけの話なのですが、マッチを捨てようとする瞬間にショットが変わるとき、そこには物語を超えた力が画面にみなぎるのです」と述べます。

「リオ・グランデの砦」のマッチ」では、フォードにおいての真の光源がマッチだというところが興味深いとして、著者は「それは、映画が発明されたのが19世紀末だということと深く関わっているとして、著者は「もちろん、映画の発明には電気が不可欠であり、プロジェクターの光源はまぎれもなく電球なのですが、やはりどこかしら19世紀の主たる光源であるランプと映画との相性のよさがきわだっています。そのことに充分すぎるほど自覚的だった侯孝賢が、ランプを光源とした『フラワーズ・オブ・シャンハイ』(海上花、1998)を撮っていることを忘れてはなりません。また、ある時期からのゴダールがその作品にランプシェードの投げかける影を強調していることも見落としてはならないでしょう。ゴダールは、本当は、ジョン・フォードの西部劇のように、アルコール・ランプが撮りたくてしょうがなかったはずなのです。しかし、『リオ・グランデの砦』や『わが谷は緑なりき』の場合、ランプが照らし出す女性がモーリン・オハラだというところが、きわめてフォード的なのです」と述べます。

「ジョン・フォードにおける主題論的同一性」では、フォードの監督作品には、マッチをすると必ず女性が現れるという主題論的な統一が見られることが指摘されます。男がマッチをすると決まって女性が姿を見せるという光景は、ランプがなくとも、煙草を吸いかけるというかたちでその後のフォードの作品にも受けつがれて行くとして、著者は「たとえば、『静かなる男』(1952)の冒頭近く、アメリカで試合中に相手を殺してしまったボクシング選手が、傷心の思いを抱いてアイルランドに戻ってきます。ジョン・ウェイン演じる元ボクサーがバリー・フィッツジェラルドの操縦する馬車に揺られて故郷の村を目ざしているとき、馬車から降りて林の大きな木の幹のかたわらに立ち、煙草を吸おうとマッチに火をつけようとする瞬間があります。

そのとき、彼は煙草に火をつけようとしてふと思いとどまるのですが、その瞬間、同軸のキャメラが被写体に近づき、ジョン・ウェインを大写しにする。すると、彼の視線の先には、羊の群れを追っているモーリン・オハラが棒を手に緑の草原を歩いており、ふと視線に気がついて無言でキャメラから遠ざかり、そこにテーマ・ミュージックが流れ始めるという素晴らしい出会いの光景が展開される」と述べます。 そのとき、煙草に火をつけようとして思いとどまるジョン・ウェインは、ランプに火を灯したマッチを捨てようとして思いとどまる『わが谷』のウォルター・ピジョンの立ち居振る舞いを反復していることになると指摘し、著者は「ただし、ここでは、同じ軸上のキャメラが近づくので、ほとんどグリフィス的ともいえるカッティング・オン・アクションが成立することになります。『カッティング・オン・アクション』という術語を知ったのはそれより遥かにのちのことですが、わたくしは、そうと知らぬままに、グリフィス的な瞬間に惹かれていたのです」と述べるのでした。

「グリフィスから始まる」では、インタビュアーの「ジョン・フォードのような古典的な演出は、誰からはじまるのですか?」という質問に対して、著者は「古典的な映画の演出はもちろんグリフィスから始まるわけですが、グリフィスもいまのような同じ題材の反復をいくつかしています」と答えます。また、「グリフィスの影響を受けた監督たちはそのような演出をすることが映画だと思って撮っていたのでしょうか」という質問に対しては、著者は「そうでしょうね。日本でいえば、小津安二郎や成瀬巳喜男、またマキノ雅弘や山中貞雄など、まさにそうしたグリフィス的な編集で登場人物たちを撮るとき、細部に小道具を繊細にあしらったりしているわけです」と答えています。それに対して、インタビュアーは「俳優の肉体もほとんど小道具のように扱われていると思われることもあります」と述べています。

現在のハリウッド状況について、著者は「久かたぶりに主演監督として撮られた『運び屋』(2018)につづいて、すでに次回作が期待されているイーストウッドがいますし、クエンティン・タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)も、あれこれ問題はあるにしても、それなりに面白かった。また、ジェームズ・グレイの新作『アド・アストラ』(2019)は期待以上の出来映えで、『エヴァの告白』(2013)で陥った自己言及性の渦のようなものから完全に復帰しているのがわかりました」と述べています。

しかし、奇妙なことに、イーストウッドの作品には、彼にしか撮れないこれだという決定的なショットというものがまったく存在していないといいます。にもかかわらず映画が成立してしまうところに、彼の謎めいたところがあるような気がしているという著者は、「ことによると、彼は、ショットが撮れないにもかかわらず大成した例外的な作家なのかもしれません。また、間違いなく多くの作品を見ているはずのクエンティン・タランティーノにとって、映画とは徹底した趣味の問題にほかならず、そこに確固たる歴史があるという意識は見あたらない。実際、彼はあまり本気で見たこともないジョン・フォードにあらぬ難癖をつけ、かえってみずからの非=歴史性を露呈させてしまいました」と述べます。

Ⅲ「映画崩壊前夜とショットの誕生」の「映画崩壊前夜」では、映画の起源に位置しているといってよいリュミエール兄弟は、彼ら自身の発明品である「映画=シネマトグラフ」cinematographeに輝かしい未来など見てはいなかったとして、著者は「その予言はある意味で当たっており、それから1世紀以上が経過したいま、不特定多数の観客を前にした劇場での上映というリュミエール的な映画の興行形態は、なかば終わりかけています。それに代わって、各自みずからの端末の小さな画面でDVDなどを鑑賞したり、配信サーヴィスを享受しあうという消費形態が主流となりつつあるからです。いまでは、エジソンの発明した装置である『キネトスコープ』kinetoscopeに起源を持つ個人的な鑑賞形態が大勢を占めつつあり、山田宏一氏がいうところの『エジソン的回帰』(『エジソン的回帰』青土社、1997)ともいうべき現象が、縮小されたかたちで世界的に起きているのは間違いありません」と述べています。

「エジソン的回帰」を加速させたのが、フィルムというアナログ的な素材からDVDなどのデジタル的な素材へというテクノロジーの進化によるものであるのはいうまでもないとして、著者は「撮影形態のみならず、上映形態においても、映画はかつてなく変化しつつあるのです。劇場の大きなスクリーンで作品と遭遇するという体験は、いまでは、世界的に、都会に住むものたちだけに許された途方もない贅沢となりつつあります。産業としての映画は、かなりの時間と手間をかけて製作された1本の作品を劇場で公開するという形式だけでは、明らかに投下した資本を回収できなくなっております。実際、いまでは、何らかの意味での個人的な消費形態が映画産業を支えているのであり、ことによると、これもまた『映画崩壊前夜』の一形態といえるのかもしれません」と述べます。

「グリフィス、シュトロハイム、キートン」では、著者は、「映画崩壊前夜」という概念と「ショットとは何か」という問題は、たえず重なり合っていると指摘します。たとえば、1920年代の末期に起こったサイレントからトーキーへの移行は、少なくとも3人の偉大な「ショットの撮れる」映画作家たちに、無慈悲な死刑宣告を下しているとして、著者は「映画が音を持つことで作品を撮れなくなったのは、いうまでもなく、グリフィスであり、シュトロハイムであり、バスター・キートンであります。この3つの名前は、サイレント期には、誰の目にもきわめて重要な映画作家と見なされていたのですが、彼らはトーキーと波長を合わせることができず、30年代に入ると、映画界からごく曖昧に姿を消すしかありませんでした」と述べるのでした。

「ショットの発明者は誰か」では、インタビュアーの「ショットという概念を映画の演出に導入したのがグリフィスだと考えていいのでしょうか?」という質問に対して、著者は「それはいかにも微妙な問題です。確かに、グリフィスがショットを演出の基本概念として極度に洗練化したのは間違いありません。しかし、それ以前に、リュミエール兄弟の『シネマトグラフ』にもショットはまぎれもなく存在していたからです。それらはいずれも1分未満のワン・ショットで撮られているのですが、その優れたものは、ワン・ショットでありながら、『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1895)にせよ、『工場の出口』(1895)にせよ、すでに運動――動きを止めること、あるいはある場所から人びとが遠ざかること、等々――によって、短いながらすでにひとつの物語、すなわち異なる事態の発生を語っているからです。エジソンの『キネトスコープ』も、何らかの意味で運動がとらえられており、ほぼ同じことがいえます。ただ、リュミエール兄弟の場合は、そこには主題論的な統一というものが見られる点が、重要だと思います」と述べます。

Ⅳ「『理論』的な問題について」の「ショットの『穏やかな厳密性』」では、『散り行く花』(1919)で、リリアン・ギッシュが横暴な父親のもとを逃れ、中国人を演じているリチャード・バーセルメスの家に逃れ、そこで介抱されてベッドの上でほっとするシーンを取り合げ、著者は「そこでのキャメラの被写体への寄り方が絶妙なのです。いつの間にか、ほとんど気にとめるいとまもなく、深い陰翳にみちたクローズアップとなっている。ただ、彼女を思う一心のリチャード・バーセルメスのクローズアップが成功していたかどうかといえば、首を傾げざるをえません。そうしたクローズアップもさることながら、リチャード・バーセルメスの店の前に拡がる広場の光景が何度も描かれていますが、彼がいくぶんか前屈みになってその広場を横切ったりするショットの方が、はるかに見応えがあるのです。それは、わたくしが『ジョン・フォード論』の『馬など』の章で『香も高きケンタッキー』(1925)について述べたように、ショットの『穏やかな厳密さ』あるいは『厳密な穏やかさ』ともいうべきもので、見るものを魅惑するのです。そして、そのショットの『穏やかな厳密性』とも言うべきものは、ゴダールにまで受けつがれています」と述べています。

さらに、著者は以下のように述べるのでした。

「ショットとは、何よりもまず『厳密』なものです。それは、たんにその被写体の機械論的な再現にまつわる『厳密』さのみを意味してはおりません。それが、上映中に現実に何秒持続したのか、またそれが何コマからなっているかは決まって計測できるものだからです。また、それがどのようなショットによって導き入れられ、そのあとにどんなショットが継起しているかという意味での『厳密』さは、いったん作品が編集されてしまって以後はもはや動かしようもないという点で、これまた『厳密』きわまりないものというほかありません。けれども、その1ショットをかたちづくっている視覚的な細部を詳しく確認して鮮明に記憶する手段を持っている者など、この世界のどこにも存在しえません。つまり、誰もがその漠たる記憶によってそれを処理するしかないという意味で、それはきわめて『穏やか』な対象たらざるをえないのです」

Ⅴ「ショットを解放する」の「『穏やかな厳密さ』、あるいは『厳密な穏やかさ』」では、著者は、フランシス・フォード・コッポラが「『ショット』の概念におけるもっとも究極的な2つの支柱が、マックス・オフュルスと小津安二郎の映画の中にある」という発言を取り上げます。ここでのコッポラが、途方もなく長いショットを撮る作家と、ごく短いショットを撮る作家の典型として、マックス・オフュルスと小津の名前を挙げているのはいうまでもないとして、著者は「小津については、すでにわたくし自身があれこれ語っているので、ここではあえて詳しく述べずにおきましょう。それより、長いショット、すなわち『ワンシーン・ワンショット』を撮るのが得意だったといわれているオフュルスについて触れておくことにしたいと思います。ここで挙げておきたいのは、映画を語ろうとする者なら誰もが絶対に、何度でもくり返し見ておかねばなるまいマックス・オフュルスの『たそがれの女心』(1953)にほかなりません。とりわけ、その中心部分ともいうべきダニエル・ダリューとヴィットリオ・デ・シーカによる長いダンスのシークエンスについて触れておきたく思います」と述べています。

『たそがれの女心』の長いシークエンスが終わったとき、2人は踊り始めたときとはまったく異なる衣裳を着ていました。著者は、「何たる驚き……。この作品を初めて見たのは高校生のときでしたが、大人の男女の仲の艶やかな機微といったものは、フランスの近代文学に多少とも親しんでいたので、背伸びしてでもわかった気になっていました。ただ、1回見ただけで詳しく理解できなかったのは、2人の踊り手がいつ衣裳を着替えたかという点です。大学に入ってから改めてこの作品を見直したとき、異なる宵の夜会でのダンス・シーンをみごとに連鎖させることで、あたかもひと晩のできごとのように語ってみせたものだということだけは理解できました。しかし、ショットがいつどのように変わったのかは、映画館の暗闇ではまったく識別できませんでした。それが、異なる5つの夜会のできごとを巧みに組み合わせたものだと理解できたのは、その後、何度目かにヴィデオでそれを確かめようとしたときにすぎません」と述べます。

『たそがれの女心』は、高校生だった著者に大きな衝撃を与えたようです。いまでは、停止や巻き戻しがたやすく可能なDVDで、何度でも同じ映画を見直すことができます。しかし、それで改めて確かめてみても、これを初めて見たときの深い感動を新たにすることはなかったとして、著者は「高校時代に見たときには、何だかわからないうちにこのシークエンスが終わってしまったので、わたくしは絶句と饒舌のさなかに置き去りにされたまま、ひたすら喋りたいのに、何を口にすべきか皆目見当もつかず、黙りこくるしかなかったのです。ああ、凄いことが映画では起こっている。その実感だけは、いま見直しても、改めて見ている感性を揺るがせているのです」と述べるのでした。

「『バンド・ワゴン』のデュエット」では、著者はこう述べます。

「ショットという視点からとりわけわたくしが惹きつけられるのは、世界的な名作という範疇にはおさまりがつかぬものなのです。ごく普通の映画の中にも、あるいは失敗作と見なされているものの中にさえ、視線を惑わせたり、瞳を惹きつけたりする瞬間が間違いなく刻みつけられているからです。例えば、おそらく誰もが見ているに違いないヴィンセント・ミネリ監督の『バンド・ワゴン』(1953)の中の『ダンシング・イン・ザ・ダーク』《Dancing in the Dark》のナンバーなど、作品のできばえとは無縁に、ショットの『穏やかな厳密さ』によって見る者を惹きつけてやまぬものだといえるでしょう」

著者は、「わたくしが『ダンシング・イン・ザ・ダーク』のデュエットに惹きつけられるのは、それが、『たそがれの女心』のダニエル・ダリューとヴィットリオ・デ・シーカのダンスがそうであったように、男女の仲が親密さをますという状況が、映画においては、あくまでも同じステップを踏むという2人だけが演じる優雅で親密な運動にいかにキャメラを向けるかという映画的な現実としてあるのだというまぎれもない事態に、ここでも見る者を立ちあわせてくれるからなのです」とも述べています。「ダンシング・イン・ザ・ダーク」という曲にふさわしく、あたりには外灯による照明だけが落ちかかり、もちろん人工的なセットとして遥かに摩天楼が見える戸外でのダンスにふさわしく、キャメラは前後左右に移動しながら白を基調とした衣裳が映える2人をしかるべき距離から画面におさめています。

そのシーンは、ヴィンセント・ミネリ監督の演出家としての技術が高度な達成感をもたらしており、いっさいタップを踏むことのない2人の優雅な運動の流れにそって、スキルの顕示といった印象を思いきり画面から追いはらっていると指摘し、著者は「それが、そのつど感じとれないほどのショットの連鎖を、あたかも断絶なしに持続しているかのような運動として人目には感知しがたいものにしている。それを、ここではショットの優位と呼ぶことにしたいと思います。グル・ダットの短いショットのくり返しによる同語反復的な画面連鎖についても、逆説的ながら同じことがいえます」とも述べています。

そうしたショットの優位を根本から崩しさったのが、『ウエスト・サイド物語』(ロバート・ワイズ、ジェローム・ロビンス共同監督、1961)であることはいうまでもないとして、著者は「また、比較的最近の作品でいうなら、例えばデイミアン・チャゼル監督のミュージカル『ラ・ラ・ランド』(2016)などにも、LAを遥かに見おろす高台での主役2人のデュエットがありますが、それは『バンド・ワゴン』の『ダンシング・イン・ザ・ダーク』のナンバーのようなショットへの感性というものがまるで感じられない凡庸な画面連鎖からなっており、見ることの悦びともいうべきものがまったく感知できません。いつものこととはいえ、このような凡庸な作品がアカデミー賞やゴールデン・グローブ賞までいくつも貰ってしまうのですから、アメリカ合衆国における作品評価の基準はまったくもっていい加減だというほかはありません」と述べます。

「ショットの解放」では、ショットのさまざまな形式や長さの違いにもかかわらず、画面に表象されている男女の動きが、映画という持続体験にわたくしたちを立ちあわせ、同時に、そこで語られている物語を超えて、見ているわたくしたち自身の持続意識に、思いきり不可逆的な変化を導入してくれるとして、著者は「ダンス・シーンや接吻場面を多く撮ることを控えていた日本映画にも、それにふさわしい運動はもちろんいくつも描かれているので、そのことを最後に触れてみたいと思います。親密な関係にある男女が並んで歩くという何でもない情景がそれにあたります。そうした光景をみごとに描いてみせたのが成瀬巳喜男であることは、いうまでもありません。もっとも記憶に残っているのは、『山の音』(1954)の終わり近くで原節子が義父の山村聰とともに歩く新宿御苑の透明感ゆたかな光景かもしれません。また、『鶴八鶴次郎(1938)で保養に訪れた湖のほとりで、長谷川一夫と山田五十鈴とが語りあう瞬間も忘れられません』と述べています。

「動から不動への移行」では、21世紀に入ってから撮られた優れた犯罪映画として、マイケル・マン監督の『コラテラル』(2004)を挙げ、著者は「その最後で傷ついたトム・クルーズが地下鉄の座席に腰をおろし、犯罪組織とはいっさい無縁のジェイミー・フォックスとジェイダ・ピンケット・スミスの目の前で、地下鉄の中で死んだ男がいるが、誰にも気づかれなかったといってから静かに頭を垂れる瞬間は、これまでの古典的なギャング映画の伝統をふまえつつ、みごとというほかはない瞬間におさまっています。それを斜め上から見つめたりするマイケル・マンは、その後に遥かかなたからのロング・ショットをも挿入することで、動から不動への移行こそこの種の作品には必須のものだと優雅に述べているかのようです。こうした優れた作品がそれにふさわしく評価されないのは、何とも無念というほかはありません」と述べるのでした。

「あとがき」の冒頭を、著者は「映画は、見るものをたちどころに武装解除しにかかり、それにさからう術は一向に見あたらない。だから、何歳になっても、映画について語ることを「職業」とすることがためらわれてなりませんでした。映画を論じるときには、いつまでもアマチュアでいたい。そう思っているうちに、いつのまにか86歳になろうとしている自分には驚くしかありません。もっとも、『ショット』については、いつか語らねばならぬと考えていました。しかし、それを理論的な言説に仕上げることだけはしまいとも思っていた。それは、ここに読まれた『ショットとは何か』の後半部分にも記したとおり、理論がいまだ映画に追いついていないと確信しているからです。世のいわゆる『映画理論書』と呼ばれるもののほとんど――エイゼンシュテインでさえ――が、理論として破綻しているとまではいわぬにせよ、きわめて不充分なものにとどまっていることは誰の目にも明らかでしょう」と書きだしています。本書は、著者が語り言葉でわかりやすく映画における「ショット」について説明してくれる最高の映画入門でした。