- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2178 プロレス・格闘技・武道 『闘魂と王道』 堀江ガンツ著(ワニブックス)

2022.10.03

アントニオ猪木さん死去の衝撃がまだ残っています。

『闘魂と王道』堀江ガンツ著(ワニブックス)を読みました。592ページのボリュームで、「昭和プロレスの16年戦争」というサブタイトルがついています。著者は、1973年、栃木県生まれ。「紙のプロレスRADICAL」編集部を経て、2010年よりフリーに。WOWOW「UFC‐格闘技‐」やBSスカパー!「PRIDEヘリテージ」などで、格闘技のテレビ解説も務め、現在は「KAMINOGE」、「ゴング」を中心に執筆。現在は発行されていない「紙のプロレスRADICAL」をわたしは愛読していましたので、当時の執筆陣の中でも若手の精鋭という感じだった著者の単著が読めて、嬉しいです。

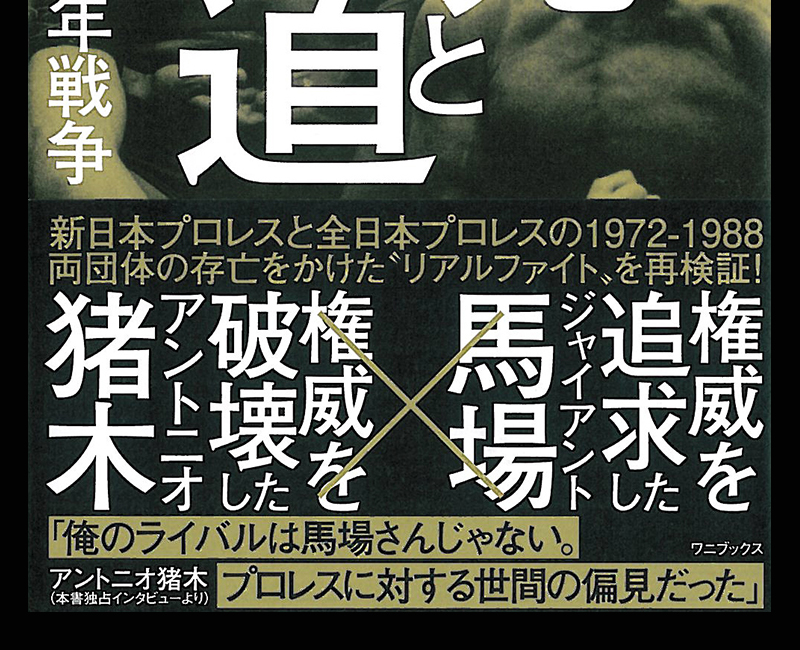

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙にはリング上のジャイアント馬場とアントニオ猪木の写真が使われ、帯には「新日本プロレスと全日本プロレスの存亡をかけた1792~1988年の‟リアルファイト”を再検証!」「権威を追求したジャイアント馬場×権威を破壊したアントニオ猪木」「俺のライバルは馬場さんじゃない。プロレスに対する世間の偏見だった」(アントニオ猪木/本書独占インタビューより)と書かれています。

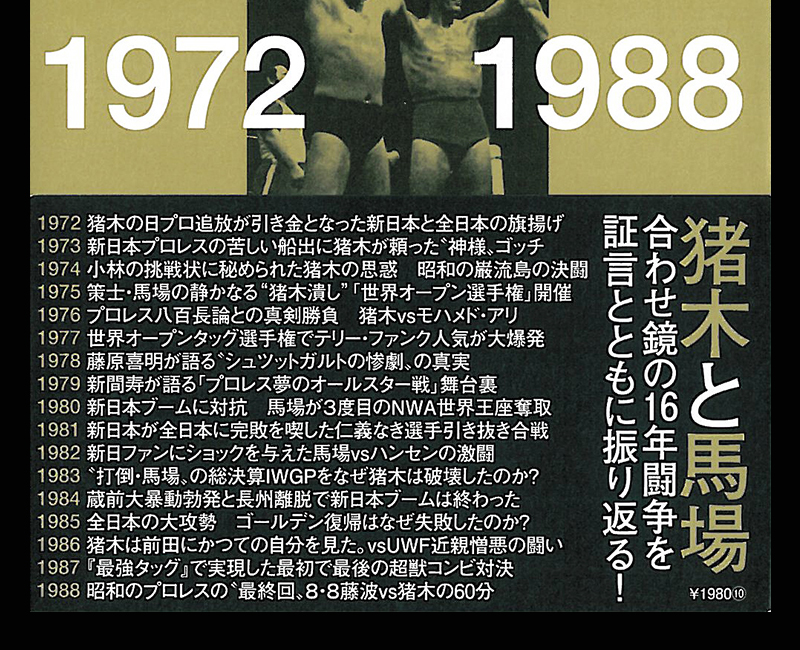

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「猪木と馬場」「合わせ鏡の16年戦争を証言とともに振り返る!」として、こう書かれています。

1972 猪木の日プロ追放が引き金となった

新日本と全日本の旗揚げ

1973 新日本プロレスの苦しい船出

猪木が頼った”神様”ゴッチの真実

1974 小林の挑戦状に秘められた猪木の思惑

猪木vs小林、昭和の巌流島の決闘

1975 策士・馬場の静かなる”猪木潰し”

空前の「世界オープン選手権」開催

1976 プロレス八百長論との真剣勝負

アントニオ猪木vsモハメド・アリ

1977 世界オープンタッグ選手権開催

テリー・ファンク人気が大爆発

1978 地獄の欧州ツアーに帯同した藤原が語る”

シュツットガルトの惨劇”の真実

1979 ”過激な仕掛け人”新間寿が語る

「プロレス夢のオールスター戦」舞台裏

1980 新日本ブームに対抗する切り札

馬場が3度目のNWA世界王座奪取

1981 新日本が全日本に完敗を喫した

仁義なき選手引き抜き合戦

1982 新日ファンに多大なショックを与えた

馬場vsハンセンの年間最高試合

1983 ”打倒・馬場”の総決算になるはずだった

IWGPをなぜ猪木は自ら破壊したのか?

1984 第2回IWGP蔵前大暴動勃発

長州離脱で新日本ブームは終わった

1985 馬場・全日本の大攻勢

ゴールデン復帰はなぜ失敗したのか?

1986 猪木は前田にかつての自分を見た。

新日本vsUWF近親憎悪の闘い

1987 『最強タッグ』で実現した

最初で最後の超獣コンビ対決

1988 昭和のプロレスの”最終回”だった

8・8藤波vs猪木の60分フルタイム

この帯裏の「内容紹介」がそのまま「目次」となるわけではなく、他にも1つの年度に複数の出来事や事件が書かれています。また、本書の冒頭には、「‟燃える闘魂”アントニオ猪木スペシャルインタビュー」が、巻末には「昭和の全日本プロレスの‟流儀”テリー・ファンク&天龍源一郎スペシャル対談」が添えられています。アマゾンには、著者の「2022年、アントニオ猪木が設立した新日本プロレスと、ジャイアント馬場が設立した全日本プロレスが50周年を迎えた。今も多くのファンの心を熱くする70~80年代の”昭和のプロレス”とは、すなわち猪木・新日本と馬場・全日本の存亡をかけた闘い絵巻だった。本書は両団体が旗揚げした1972年から、昭和の終わりであり、プロレスのゴールデンタイム放送の終わりでもある1988年までに起きた出来事や名勝負を592ページにわたって網羅。その魅力を追求する叙事詩となっている」という一文が紹介されています。

「‟燃える闘魂”アントニオ猪木スペシャルインタビュー」は、2022年6月22日に収録された著者による猪木のインタビューです。ここで、猪木が師匠の力道山について以下のように語っています。

「俺がブラジルから帰ってきて日本プロレスに入門した時、力道山の人気がすごくて、『スターとはこういうものか』ということを実感したんですよ。戦後、各界にいろんなヒーローがいたけれども、そんなのは比じゃないくらい国民に勇気を与えてくれたのが力道山だったから。当時の最高級の酒、ジョニ黒(ジョニーウォーカー黒ラベル)を駆けつけ3杯で飲んでいたり。日本にベンツがない時代に3台持っていて、葉巻を吸いながらオープンカーに乗っていると、道が渋滞していてもおまわりさんが笛を吹いて道を開けてくれるという(笑)。そういうのがまかり通るぐらいのヒーローであり、俺の中での『プロレスラー』というものも、そこに根本がある」

力道山の次に、馬場に対する猪木の見方はどうか。インタビュアーを務めた著者の「猪木さん自身は、同期のライバルだったジャイアント馬場さんに対して、今あらためてどんな思いがありますか?」という質問に対し、猪木は「これは別に仲が悪いわけじゃないし、5歳違いますからね。5歳違うとだいぶ違うんで。ただ、馬場さんとはプロレスに対する考え方や向き合い方が違った。馬場さんが亡くなるまえ、たまたまホテルオークラで会った時、『プロレスっていい商売だよなあ』と言ってたんですよ。でも、俺にとってプロレスはいい仕事には違いないけど、そういう感覚はなかった。日々闘いだったというか。だから俺にとって馬場さんはライバルではあったけれど、本当の意味でのライバルは他のメジャースポーツであり、俺の敵は世間のプロレスに対する偏見だったというかね」と語ります。

「自分の後継者を誰にする、というようなことを考えたことはありませんでしたか?」という著者の質問に対しては、猪木は「ある意味では、タイガーマスク(佐山聡)がそういう存在になってくれるんじゃないかなと、期待した部分はありましたよ。ちょうどプロレスが変わっていく時期に出てきましたからね。彼のプロレスはとにかく誰が見ても面白い。タイガーマスクがリングに上がると、外国人も含めて他のレスラーがみんな控室のドアを開けて見ていた。やっぱり彼の天才的な運動能力や勘があった上でのあの動きであり、それは本当にみんなに影響を与えたんでしょう。ただ、急にスターになっていろんな人が絡んで、彼も成長したのかな、早くに巣立っていってしまった。それがもったいないとは言わないけどね」と語ります。

最後に、「猪木さんはずっと夢を追い続けてきた人生だったと思いますけれど、今の夢はなんですか?」という著者の質問に対して、猪木は「夢を追ってたんじゃないんですね。夢に追いかけられていた気がする。俺の夢というのは、『なんでもいいから世界一になれ』というじいさんの言葉がやっぱり根底にあるんですよ。だから、今もこの身体の状態の中で、まだひとつ世界に役立つようなことをやってみたいし、環境問題やいろんな問題にチャレンジしてみたい。その自分の夢が叶ったからどうということじゃない。夢なんていうのはそんなに簡単に叶うものじゃないし、追い掛けて追い掛けて、やっと追い付いたかなと思うと、蜃気楼のようにまた遠くに消えてしまう。だから俺があと何年生きるのか知らないけど、最後まで夢を追い掛けることで少しでもみなさんのためになればと思っていますよ」と語るのでした。

本書のタイトルにある「闘魂」とは猪木が率いてきた新日本プロレスを象徴するキーワードであり、「王道」とは馬場が率いてきた全日本プロレスのそれです。本書の内容は、昭和の新日本プロレスと全日本プロレスのリアルファイトの歴史ですが、一条真也の読書館『猪木は馬場をなぜ潰せなかったのか』、『猪木と馬場』で紹介した本をはじめ、類書も多いです。そこで、本書『闘魂と王道』を読んで初めて知った新知識、あるいは初めて触れる新解釈のみに焦点を当てていきたいと思います。まずは、1972「猪木の日プロ追放が引き金となった新日本と全日本の旗揚げ」では、「新日本プロレスと全日本プロレスの旗揚げは、それぞれ猪木と馬場の単なる『独立』という生易しいものではなく、昭和のプロ野球でいえば、王貞治と長嶋茂雄が巨人を退団し、それぞれ新球団、新リーグを設立。読売巨人軍、およびセ・リーグが消滅するのと同じような大事件だったのだ」と述べます。この例えには、「なるほど!」と膝を打ちました。

1973「新日本プロレスの苦しい船出 猪木が頼った‟神様”ゴッチの真実」の「新日本旗揚げのゴッチ戦で見せた‟馬場とは違うプロレス”」では、1972年3月6日、大田区体育館で新日本プロレスは旗揚げ戦を迎えました。メインイベントで、猪木はゴッチと技と技の真っ向勝負を展開。最後は猪木の卍固めをリバーススープレックスで切り返し、ゴッチがフォール勝ち。大事な旗揚げ戦で敗れながら、猪木は晴々とした表情を見せました。生前のゴッチを数多く取材したプロレスライターの斎藤文彦は、この試合について「本当にレスリングの興亡にほぼ終始して、プロレス特有のロープワークはほとんどやっていなかった。80年代半ばに‟ショー的要素を排除したプロレス”として、UWFが注目を浴びましたけど、猪木vsゴッチはすでにそれをやっていたんです」と述べています。

1973「時代が早すぎた遅咲きの天才 ジャンボ鶴田の鮮烈日本デビュー」の「越中詩郎が語る『あんな日本人選手はいないよ』」では、73年にデビューしたジャンボ鶴田について、全日本で鶴田の後輩だった越中詩郎が「ジャンボさんは特別ですよ。だって、どんなに鳴り物入りでこの世界に入ってきた人だって、最初はみんな苦労しているわけじゃないですか。同じようにオリンピックの代表選手で、アマレスからプロレスに転向した長州(力)さんだって、谷津(嘉章)さんだって最初はなかなか芽が出なかったし。そういうアマチュアの実績がない俺なんか上に行くまで何年かかったのかって話ですよ。それがジャンボさんは入ってきてすぐメインイベンターだからね」と語っています。しかし、鶴田がその実力を本当の意味でファンに認められるのは、80年代後半、長州力、天龍源一郎、三沢光晴らとの抗争で、外国人相手に闘っていた時には見えなかった本当の強さが、日本人同士での闘いで明確になってからだとして、著者は、「73年のデビュー戦からトップレスラーになった早熟の天才は、大器晩成型でもあったのだ」と述べます。

1973「”鶴田より強い”大物五輪レスラー 吉田光雄が新日本プロレス入団」の「ミュンヘンオリンピック韓国代表としての孤立」では、ミュンヘン五輪の選手村などで撮られた写真で、吉田が「KOREA」と書かれた韓国代表チームのジャージやブレザーを着た姿は1枚も残されていないことを指摘し、そこに彼の複雑な胸中を垣間見ることができるとして、著者は「結局、ミュンヘン五輪での戦績は1勝2敗で敗退。思うような結果は残せなかったものの、その時はまだ20歳の大学3年生。4年後のモントリオールを期待する声も多かったが、状況がそれを許さなかった」と述べます。当時貧しかった韓国に4年間も吉田の面倒を見る予算はなかったのです。吉田は大学4年で主将となり、73年の全日本選手権ではフリーとグレコの両方で優勝したあと、新日本プロレスのスカウトを受けプロレス入りします。著者は、「当時、ヘビー級レスラーを文字どおり食わせることができたのは、プロレスだけだったのである」と述べるのでした。

「”噛ませ犬事件”以降 誰よりもプロレスに目覚めた長州」では、一条真也の読書館『真説・長州力』で紹介した本を書いたノンフィクションライターの田崎健太が、「現在、長州力はテレビのバラエティ番組やツイッター、さらにYouTuberとして再ブレイクしていますよね。あれもプロレス的な感覚でやっていると思いますよ。観客がどう受け取るのかを考え、虚と実を上手く使っている。ツイッターで『#(ハッシュタグ)』を『ハッシュドタグ』と書いてバズりましたけど、あれは本気で間違えたのか、狙っているのかわからないじゃないですか。しかも、その”種明かし”をしない。長州さんが過去のプロレスの話をしないのも、種明かしをせず、答えを曖昧にしておくことこそが、人々の興味をずっとつなげておける方法だとわかっているから。それができているのは、アントニオ猪木と長州力だけ。それこそが長州力が体得した『プロレスとは何か?』の答えだと思いますよ。トップアスリートだけど劣等生だった長州力が、いちばんプロレスラーになったんだと思います」と述べています。

1974「力道山門下三羽烏の複雑な感情 猪木vs大木金太郎、その因縁の背景」の「師匠・力道山の代わりに韓国の英雄となった大木金太郎」では、アントニオ猪木vs大木金太郎(金一)戦が取り上げられ、スーパースターだった力道山が見ず知らずの密航者である大木を助けた謎が追求されます。そこには力道山自身の出自と世界情勢が関係していたというのです。 一条真也の読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』で紹介した本を書いたノンフィクション作家の柳澤健は「力道山の周辺にいた人たちが、韓国人の金一を何らかのかたちで、”使える”と考えたのでしょう。大野伴睦がコミッショナーで、正力松太郎の日本テレビがバックアップする力道山の日プロは、ある意味、親米反共を推進するための装置でした」と述べます。

力道山の生前時に日韓国交正常化を進める動きがありましたが、日帝植民地支配の記憶も新しいあの時代、韓国で反政府運動が活発化する恐れがあったのです。柳澤氏は、「そこで反日感情をやわらげ日韓友好を勧める手段として考えられたのが、朝鮮半島出身の力道山を韓国に呼び、日本と韓国両方の英雄にするというアイデアだったんです」と述べます。しかし、力道山はこれを固辞しました。彼は長崎県大村市出身として出自を隠していたので、北朝鮮出身だということが知られたら、韓国で英雄になったとしても日本での地位が危うくなります。力道山は代りに自分の愛弟子である金一を韓国の英雄にすればいいと考えたわけです。著者は、「こうして韓国のプロレスを韓国政府そのものがバックアップするようになり、朴正煕政権の庇護を受けた大木は、日韓を股にかけて活動する韓国プロレスの王になっていくのだ」と述べるのでした。

新日本と全日本、猪木と馬場の16年戦争のキーワードの1つに「NWA」があります。1980「新日本ブームに対抗する切り札 馬場が3度目のNWA世界王座奪取」の「メディアによって造られた世界最高峰NWA幻想」では、世界のプロレス史に詳しいプロレスライターの斎藤文彦が、馬場が信奉し、猪木もかつては渇望したNWA世界王座を「プロレス界最大の幻想だった」といいます。では、その幻想はいつどのように生まれたのかについて、斎藤は「”世界最高峰のNWA”という文言が、頻繁に使われ始めたのは、73年に、旗揚げ2年目の全日本プロレスがNWAに加盟して以降ですが、その幻想の伏線は、69年12月に現役NWA世界ヘビー級王者として、若き日のドリー・ファンクJrが、旧・日本プロレスに初来日した時から始まっています。この時、猪木と馬場がドリーの持つNWA世界王座に2日連続で挑戦して、猪木は60分両者ノーフォールの引き分け。馬場は3本勝負の1対1からこちらも60分フルタイムのドローだった」と言います。

つまり、当時の日本プロレスの2大エースがドリーに連続挑戦して、どちらも勝てなかったわけです。斎藤は、「それを見た僕たちは、NWA王座というものは日本プロレスの上に位置するサムシングなんだろうな、ということを信じてしまったんだと思う。そこからNWA幻想というのは、生まれたんです。当時、日本プロレスには、さまざまな強豪外国人レスラーが毎シリーズ来日していたが、馬場と猪木はそれぞれ、インターナショナルヘビー級王者、UNヘビー級王者として、挑戦を受ける立場だった。しかし、NWA世界王者に対してだけは、馬場と猪木がチャレンジャーの立場だったことで、NWAは日本のプロレスの上位概念となっていたということだ」と述べます。

また、斎藤は「NWA世界ヘビー級王者とは、都会のプロモーションに対して、各地のプロモーターたち共同して作り上げた”世界最強”というファンタジー。日本のプロレスもそこに加わったということだ。とはいえ、NWA世界王者がハリボテのチャンピオンだったかと言えば、それは大きな間違いだ。世界王者は、NWAに加盟するすべてのプロモーションに富をもたらすことが義務付けられた存在。人気と実力を兼ね備えた、超一流でなければ務まらなかった」とも述べます。馬場がNWAを信奉し続けたのは、ビジネス的な側面もありましたが、アメリカンプロレス黄金時代の全米マットで活躍していた若い頃に憧れていたスーパースターの影響が強かったようです。それは、当時のNWA世界ヘビー級王者だった”ネイチャーボーイ”バディ・ロジャースでした。

「猪木に対する馬場の切り札 それがNWA幻想だった」では、馬場が全日本プロレスにNWA世界ヘビー級王者をはじめとした大物外国人レスラーを高額なファイトマネーで呼び続けることで、自らが信奉するNWA内での影響力を強めていったことが指摘されます。斎藤は、「実は70年代、30以上あったNWA加盟団体で、馬場さんの全日本プロレスは最大のプロモーションだったんですよ。アメリカと日本のプロレスの大きな違いは、日本には全国ネットのテレビ中継がありましたけど、アメリカは80年代にケーブルテレビが普及するまで、全部ローカル局だったこと。そして全日本は新日本とのライバル関係の中で、日本テレビから入る莫大な放映権料を元に、高額のギャランティで豪華外国人を呼んでいた。その競争によって、日本は世界でいちばん稼げるマーケットになった。だから馬場さんは、NWAを信奉しながら、NWAを超える存在になっていたんです」と述べます。

馬場はこのNWA加盟プロモーターとしての絶大な力を、猪木・新日本プロレスに対する切り札として使っていきます。馬場がジャック・ブリスコを破って初めてNWA王座を奪取したのは74年12月でした。猪木が国際プロレスのエースだったストロング小林を破った74年3月と同じ年だったのです。その後、80年代に入ると、ケーブルテレビの普及によりアメリカマット界は各州のテリトリー制が崩壊し、かつて全米に広まっていたNWAも急速にその規模を縮小しました。馬場の全日本プロレスも昭和から平成に移った89年3月に来日したリッキー・スティムボートを最後に、NWA世界王者の招聘を打ち切りました。著者は、「NWA幻想は昭和と共に静かに終わりを告げたのだ」と述べるのでした。

1981「国際プロレスが崩壊し、猪木vsはぐれ国際軍団の高層勃発」の「プロレスブームを支えた猪木vs国際軍団の抗争」では、15年の歴史に幕を閉じた国際プロレスが新日本プロレスに参戦して、一大ブームを巻き起こす様子が描かれます。一条真也の読書館『東京12チャンネル時代の国際プロレス』で紹介した本を書いたプロレスライターの流智美は、「終わってみれば、あの時代のプロレスブームは、猪木の敵役としてラッシャー木村をはじめとした、あのはぐれ国際軍団の3人が支えたんですよ。当時、新日本はハンセン、シンを全日本に引き抜かれて、猪木が闘う相手がいなかった。その穴を埋める役割を十分、果たしましたから」と述べています。

そして猪木vs国際の血塗れの抗争と、タイガーマスク人気の両輪によってプロレスブームは過熱したと指摘し、流は「子供に人気のタイガーだけじゃ、あそこまでのブームにはなってない。タイガーと国際軍団の相乗効果の結果なんですよ。だから国際プロレスという団体は沈没しても、団体を失った彼らの死に物狂いの闘いが、プロレス界をあそこまで盛り上げたんです」と述べます。著者も、「ここからプロレス界は、力道山時代から続いた日本人vs外国人の闘いから、日本人同士の生々しい闘いが中心となっていく。背水の陣で悪に徹した好漢、はぐれ国際軍団の3人は、日本のプロレス界の流まで変えたのである」と述べるのでした。

1981「新日本が全日本に完敗を喫した 仁義なき選手引き抜き合戦」の「なぜ人気絶頂の新日本は引き抜き合戦で負けたのか」では、新日本のブッチャー引き抜きで始まった両団体の引き抜き合戦が全日本のハンセン引き抜きで終わる流れを紹介し、人気と勢いで圧倒的に優勢だったはずの新日本が、なぜ引き抜き合戦で全日本に敗れたのかが考察されます。「週刊ゴング」元編集長の小佐野景司は、全日本圧勝の理由は馬場と猪木のレスラーに対するスタンスにあると指摘し、「馬場さん、猪木さんは2人とも会社のトップですけど、馬場さんが外国人レスラーと直接交渉するのに対し、猪木さんはリングで闘う相手と自分が直接交渉はしない。あくまで新間さんというフロントの人間を立てる、その違いがあるんです。当時のレスラーって、レスラー同士しか信用しないところがあって、いくら新間さんが金銭的条件や今後の起用方法を説明しても、新日本の外国人レスラーたちは『ボスである猪木が、本当は何を考えているのかわからない』と疑心暗鬼になることが多かったんです」と明かします。

全日本に移籍したハンセンは、多くの人々の予想を裏切って、馬場と好勝負を演じ、馬場vsハンセンの初対決は「プロレス大賞」の年間最高試合賞を受賞します。そして、ハンセンは鶴田と天龍の最大のライバルになっていきます。著者は、「ハンセンの移籍により劣勢だった全日本は息を吹き返した。そしてハンセン自身、2000年に引退するまで19年間にわたり、全日本のトップとして活躍し続けたのである」と述べます。小佐野は、「もし、あの引き抜き合戦がなかったら、新日本が独走して、全日本はもっと苦しい立場に追い込まれていたでしょう。だから新日本にとってブッチャー引き抜きは痛恨の勇み足だったんだけど、あの引き抜き合戦によって、プロレス界が活性化したこともたしか。だから意図したことではないけれど、新間さんは『さすが過激な仕掛け人だな』って思いますよ(笑)」と語るのでした。

その「過激な仕掛け人」である新間寿と猪木が「猪木vsアリ戦」以来の大きな賭けに出たのが、世界中のプロレスの王座を統一するという「IWGP」構想でした。ようやく実現した第1回「IWGP」の決勝戦で、猪木はハルク・ホーガンのアックスボンバーで舌を出して失神し、病院に担ぎ込まれます。今では猪木の自作自演であったとされています。1983「”打倒・馬場”の総決算になるはずだったIWGPをなぜ猪木派自ら破戒したのか?」の「猪木の自縛によって花開いた新たな才能」では、「週刊プロレス」の元編集長であるターザン山本が「あの事件による猪木への不信感から新日本が空洞化して、多くの人材が流出してしまった。でも言い換えれば、それは才能が枝分かれしたということなんですよ」と語っています。

続けて、山本は「タイガーマスクの佐山サトルも、長州力も前田日明も、新日本を離れることで、それぞれが違う花を咲かせた。だから猪木は自爆することによって、種子を撒き散らかしたんだよね。舌だし失神によって、ビッグバンが起こったんですよ!」と語ります。著者も、「たしかに猪木がIWGPに優勝していれば、ハッピーエンドになっただろうが、物語はそこで終わってしまう。プロレスとは終わりのない大河ドラマ。猪木は安易な結末を拒み、予期せぬ次の天下を生み出した。アントニオ猪木とは、決して完成しない、破壊的芸術作品なのである」と述べるのでした。この「破壊的芸術作品」というのは、猪木を見事に表現していると思います。

猪木が「自分の後継者だと思っていた」というタイガーマスクは、1981年4月23日、蔵前国技館でダイナマイト・キッドを相手にデビューしました。このタイガーの闘いを「革命」と称する山本は、「プロレスは通常、相撲の立ち合いのようにお互いがガッシリと組み合うロックアップから始まるのに、タイガーは組まずにステップを踏んだんです。佐山には『真の闘いなら、パンチやキックといった打撃から始まるはずだ』という発想があったから、間合いを取ってロックアップしなかった。そこにプロレススタイルの一大革命があったんですよ。そして、本格的なキックをプロレスに持ち込み、カンフー映画のような鮮やかな蹴り技を出していく姿が、少年たちを魅了したんです」と指摘しています。

また、山本は「この斬新な闘い方は、佐山がタイガーマスクに変身するよりまえ、海外遠征時にすでに完成しており、実は各国でタイガーマスク動揺のブームを起こしていた。だから佐山は、マスクを被るまえから、言語、人種の壁を超えた世界基準のプロレスラーだったんです」とも語っています。この発言もターザン山本のものですが、本書は全体的に著者である堀江ガンツ氏の発言というよりも、他のプロレスライターや評論家のコメントが多いと思いました。しかし、新日本と全日本という両プロレス団体の16年の歴史を編年体で見事にまとめており、昭和プロレスを愛するわたしのような読者には楽しい読み物でした。著者も、猪木さんの訃報には胸に去来するものが多かったことでしょう。