- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2202 プロレス・格闘技・武道 『テレビはプロレスから始まった』 福留祟広著(イースト・プレス)

2023.01.03

今年最初の読書ブログです。年末年始に少しだけテレビを観ましたが、まったく面白くないですね。どうして、日本のテレビはこんなに面白くなくなったのか? ということで、『テレビはプロレスから始まった』福留祟広著(イースト・プレス)を読みました。「全日本プロレス中継を作ったテレビマンたち」というサブタイトルがついています。著者は、1968年、愛知県生まれ。國學院大学文学部哲学科卒業。92年、報知新聞社入社。現在、デジタル編集部所属。プロレス、格闘技、大相撲、ボクシング、サッカーなどを取材。著書に一条真也の読書館『さよならムーンサルトプレス』、『昭和プロレス 禁断の闘い』、共著に 一条真也の読書館『妻たちのプロレス』で紹介した本があります。

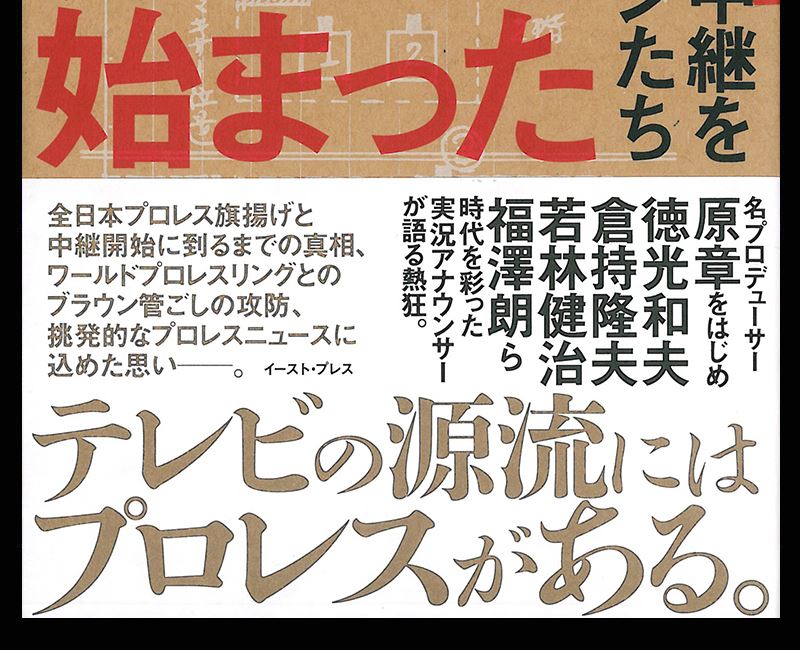

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙にはテレビのブラウン管の中で死闘を繰り広げるジャイアント馬場とアブドーラ・ザ・ブッチャーの写真が使われ、帯には「全日本プロレス旗揚げと中継開始に到るまでの真相、ワールドプロレスリングとのブラウン管ごしの攻防、挑発的なプロレスニュースに込めた思い――」「名プロデューサー原章をはじめ、徳光和夫、倉持隆夫、若林健治、福澤朗ら時代を彩った実況アナウンサーが語る熱狂」「テレビの源流にはプロレスがある」と書かれています。

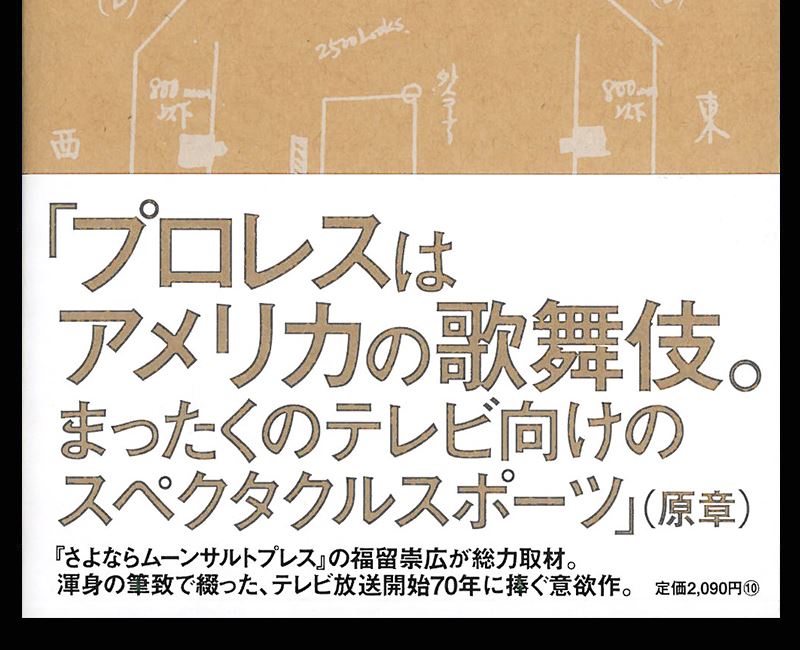

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「『プロレスはアメリカの歌舞伎。まったくのテレビ向けのスペクタクルスポーツ』(原章)」「『さよならムーンサルトプレス』の福留祟広が総力取材。渾身の筆致で綴った、テレビ放送開始70年に捧ぐ意欲作」と書かれています。この「プロレスはアメリカの歌舞伎」という言葉は、素晴らしいコピーですね!

アマゾンの内容紹介には、「あの頃、『テレビじゃなければ見られないプロレス』があった」として、「力道山の姿を一目見ようと街頭テレビに群集が押し寄せた黎明期、日本プロレスの熱狂、全日本プロレス旗揚げの真実、プロレス実況の飛躍、バラエティとプロレス、あの頃の『裏方』たちの狂騒。名プロデューサー原章を筆頭に、徳光和夫や福澤朗ら時代を彩った名実況者に取材」とあります。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 テレビがまさしくプロレスだ

第2章 鉄の爪を逃がさない

第3章 テレビはプロレスを「作れない」

第4章 ブラウン管ごしの抗争

第5章 「プロレスは正力の遺産だ」

第6章 厳しい船出

第7章 リングのスター、テレビのスター

第8章 お茶の間の人気をとる

第9章 土曜8時の終焉

第10章 夕方5時半時代

第11章 「放送はどこまで行っても

大衆への奉仕である」

第12章 「一人の人間の生きざまを見せる」

第13章 プロレス中継、斜陽の時代

第14章 「プロレスニュース」

第15章 終焉へ

第16章 別れ

「あとがき」

「まえがき」では、日本におけるテレビ放送の生みの親である読売新聞社長の正力松太郎を取り上げ、著者は「娯楽が国民の活力を生むことを正力は看破していた。映像文化は映画しかなかった当時。敗戦で傷ついたこの国で、テレビという新しい娯楽こそが日本人の心の豊かさを取り戻すものになると信じた。そのためにはテレビそのものを広くPRする必要があった。そして、浮かんだアイデアが、『街頭テレビ』だった。放送した番組はプロボクシング、大相撲など様々だったが中でも大衆をくぎ付けにしたジャンルが新しいスポーツと宣伝された『プロレス』だった」と述べています。

昭和29年(1954年)2月19日、蔵前国技館において、力道山と木村政彦が組んだベン&マイクのシャープ兄弟との一戦が行われました。日本初の「プロ・レスリング国際試合」を看板に掲げたこの試合を日本テレビは午後7時半、NHKが午後8時から生中継しました。新たなジャンル「プロレス」は新たなメディア「テレビ」とタッグを組んで日本中で力道山の人気が爆発しました。さらにテレビも国民の間に浸透しました。だから、著者は「テレビはプロレスから始まった」のだと断言します。

以後、プロレスは人気低迷の時期はありましたが昭和33年(1958年)秋から日本テレビが隔週金曜8時の中継をスタートさせると、視聴率は毎週40パーセントを超え、力道山の空手チョップがお茶の間を沸かせました。力道山の急逝後は、ジャイアント馬場、アントニオ猪木が主役となり、ゴールデンタイムでのプロレス中継を活性化させました。毎週ゴールデンタイムで中継された時代は昭和63年(1988年)3月いっぱいで終わりましたが、力道山から馬場、猪木がスポットライトを浴びた昭和時代は間違いなくテレビの主役をプロレスは担っていたとして、著者は「力道山、木村とシャープ兄弟の戦いから始まったテレビとプロレスの歴史は、まもなく70年を迎える。その中で唯一、テレビ局が設立を主導した団体がある。ジャイアント馬場が昭和47年(1972年)を10月に旗上げした全日本プロレスだ」と述べるのでした。

第1章「テレビがまさしくプロレスだ」では、伝説のTVプロデューサーである原章氏が登場します。日本テレビに入社した原氏が力道山時代の日本プロレス中継にディレクターとして携わると、リング上で展開されるドラマに心をつかまれました。原氏は、「私は、プロレスを見た時、これはアメリカ版の歌舞伎だと思いました。リング上のレスラーは大見得を切って、お客さんを喜ばせ、時には泣かせ、時には怒らせ、そして大団円。結末を迎えるまでには、いろんなドラマがあります。これぞ、まさに歌舞伎ですよ」と語ります。この「プロレスはアメリカの歌舞伎」という発言に触れたとき、目から鱗が落ちる思いがしました。本当に、その通りだと思います!

また、原氏は「言ってみれば、アメリカで生まれたテレビ用のスポーツ。これを私はスペクテイタースポーツあるいはスペクタクル・スポーツと呼びました。テレビは見ている人を喜ばせるものです。だから、このスポーツ的な要素を持ちながらドラマ性があるプロレスこそまったくのテレビなんです」と語ります。原氏が表現した「スペクテイタースポーツ(spectator Sports)は、「観客を集めるスポーツ」と訳されます。つまりは興行です。また、「スペクタクル(spectacle)を辞書で引くと「大掛かりな仕掛け」あるいは「壮大な見世物」と訳されます。初めて見たプロレスを「アメリカ版歌舞伎」と捉え、「スペクタクル・スポーツ」と表現した原氏は、その魅力と正体を新人時代に看破していたわけです。

第2章「鉄の爪を逃がさない」の「三菱ダイヤモンドアワー」では、力道山時代のプロレス番組が紹介されます。力道山時代から日本プロレスの大スポンサーであった三菱電機は、昭和33年(1958年)の8月29日午後8時から日本テレビで「三菱ダイヤモンドアワー」を提供します。同番組は、ウォルト・ディズニーのアニメとプロレスを隔週で放送する内容でした。この年はテレビの普及台数が大幅に増えた年で、前年の41万9000台から初めて100万台を突破し、198万2000台となりました。受像機を販売する三菱電機は大人から子供まであらゆる世代へのテレビの魅力をPRすることを目指していました。

「三菱ダイヤモンドアワー」について、原氏は「三菱の狙いは、幅広い世代にテレビの楽しさを伝えることだったんです。そこで金曜夜8時の枠を買って、ディズニーのアニメで子ども、プロレスで大人を惹きつける戦略だったんですね。あの当時のプロレスは、怖いもので『子供は見ちゃダメ』といったような風潮がありましたから、ディズニーと隔週で放送することで大人から子供まで三菱電機の製品をPRしたんです」と語ります。隔週時代の同番組で、原氏はメインディレクターとして大きな仕事をします。昭和41年12月3日、日本武道館で行われたジャイアント馬場vsフリッツ・フォン・エリックのインターナショナルヘビー級タイトルマッチでした。初来日のエリックは「鉄の爪」と呼ばれましたが、原氏が考えた画期的なカメラ配置でエリックのアイアンクローを見事に撮影し、放送は大成功だったそうです。

第3章「テレビはプロレスを『作れない』」の「TBSプロレスで草津失神」では、TBSがプロレス中継を開始する際に、国際プロレスの新人であるラグビー出身のグレート草津をスターにするべく、無理な売り出しをした件に言及。昭和43年(1968年)1月3日午後7時からの生中継でルー・テーズの持つ「TWWA世界ヘビー級王座」に挑戦した草津は、テーズのバックドロップに沈み、なんと失神してしまいます。戦闘不能となって、そのまま敗れ去るという醜態を晒したのです。著者は、「原は、デストロイヤーの足4の字固めで右腕がへこんだ力道山を目撃するなど、プロレスの凄さを身に染みて実感していた。さらに、プロレスにはレスラーだけしか入ってはいけない領域があることも理解していた。だからこそ、外部のテレビ局が『スターを作る』と大風呂敷を拡げたことへの違和感、嫌悪と言っていい感情を抱いていた」と書いています。

草津が失神に追い込まれた背景には、TBSによるリング内外への介入にプロレスラーたちの反発があったという原氏は、国際プロレスのブッカーとしてルー・テーズを招聘したグレート東郷の『プロレスを甘く見るんじゃないよ』という思惑が入っていると推測します。原氏は、「東郷さんは、いろんな評判がありましたが、根っこでは、プロレスビジネスそのものを大事にしているわけだから、経験の乏しい作られたスターがテーズに勝つようなことがあっちゃいけないと思っていたんでしょう。テーズに『一発、食らわしてくれ』って言ったかもしれない。それで、テーズが本気を出してバックドロップで投げたら途端に立てなくなった。これがプロレスの怖さです。テレビの力でスターを作るなんてあり得ない。そんなことを公言したから『なめんじゃないよ』と業界の反発を食らった。プロレスは、みんなプロが考えてやるんです。怖いんです。本気でやるんです」と語っています。

第5章「プロレスは正力の遺産だ」では、昭和46年、日本プロレスが激震したことが紹介されます。アントニオ猪木が「会社乗っ取り」の汚名を浴びて追放されたのです。猪木はNET(現・テレビ朝日)のプロレス中継にエースとして出ていましたが、彼を失ったNETは代りに馬場を要求します。日本テレビとの間で「馬場はNETには出さない」という約束があったにもかかわらず、日本プロレスはそれを破ります。激怒した日本テレビは日本プロレスの中継を止めることを決定。当時の日本テレビの小林與三次社長は「プロレスは正力さんの遺産である。だから続けなければいかん」と大号令を出して、馬場が日本プロレスから独立して、新興団体の全日本プロレスを設立し、日本テレビはそれを放送することになったのでした。つまり、全日本プロレスは日本テレビによって誕生した団体なのです。著者は、「令和の現在に至るまで全国ネットのテレビ局がプロレス団体の創設にここまで深く関わった例はこの時の全日本が唯一だ」と指摘しています。

第6章「新しい船出」の「鶴田入団」では、全日本プロレスの「旗揚げシリーズ」開催中の昭和47年(1972年)、赤坂プリンスホテルで後のジャンボ鶴田の入団記者会見が開かれたことが紹介されます。21歳の鶴田は、「就職としてプロレスの道を選びました」と発言。著者は、「これまでの豪快でいかついプロレスラーのイメージとは一線を画す言葉は、プロレスに新しい時代が近づいていることを予感させた。ちなみにこの会見で鶴田が『全日本プロレスへ就職します』と発言したと現在に至るまで伝えられているが、会見を報じる新聞、専門誌を全て調べたところ、こうした言葉を鶴田は発していない。恐らく11月1日付の日刊スポーツが記事中で『「プロレスリング入りは就職」と言ってのける』と書き、見出しで『全日本プロレスに”就職”鶴田選手』と掲げたため、後に発言が加工され、『全日本プロレスに就職します』と発言したように伝えられてきたのだろう」と書いています。

第7章「リングのスター、テレビのスター」の「日プロ崩壊」では、NWA加盟、新タイトル「PWF」制定と旗揚げから4か月で着実に全日本プロレスが団体としての基盤を固めていたことを紹介。一方で馬場・猪木なき後の日本プロレスのエースだった坂口征二らが新日本プロレスに合流し、NETは日本プロレスの中継を打ち切って、新日本プロレスの中継を開始。番組名は、以前の通りに「ワールドプロレスリング」でした。当時のNETは全国16局ネットで31局の日本テレビの半数でした。少ないことが調整を比較的容易にし、大胆な編成が可能になりました。土曜日の午後8時から放送されていた日本テレビの「全日本プロレス中継」は、末期の日本プロレス、新日本プロレスを中継したNETの金曜夜8時に、視聴率ではなかなか上回ることができませんでした。その理由について、原氏は「NETが賢かったのは日本テレビが金曜8時でやっていたプロレスの時間を獲ったことです。これが素晴らしかった。あっぱれだなと思いました。金曜8時は昭和30年代には『銭湯がが空になる』って言われたぐらい当時、プロレスの時間って日本中に行き渡っていましたから。NETは日本テレビがプロレスを辞めた時にすぎに金曜に移った。これが戦略的に正解でした」と語っています。

ジャイアント馬場の後継者としてジャンボ鶴田をデビューさせ、「白覆面の魔王」ことザ・デストロイヤーを日本陣営に入れるなど、さまざまな手を打った全日本プロレスですが、日本テレビは東京オリンピックの柔道の無差別級で金メダルに輝いたアントン・ヘーシンクの参戦を馬場に打診します。馬場の答えは「NO」でした。原氏は、「ヘーシンクを呼ぶことを馬場さんは拒否しました。苦労して自分の団体をスタートして興行的には順調だったんです。ただ、馬場さんも視聴率が上がっていないことは知っていました。ですから私は、日本テレビのお願いとしてヘーシンクを呼びますから、使ってくれと馬場さんを説得しました」と語っています。日本テレビの「お願い」という意味は、曲がヘーシンクと契約を結ぶことでした。契約金、ギャランティーは日本テレビが払ったうえで全日本に参戦させる計画を馬場に伝えたところ、ようやく馬場から「YES」の返事が出たそうです。しかし、柔道王はプロレスのリングには馴染まず、ヘーシンク参戦は期待したほどの人気を得ることはできませんでした。

ヘーシンク参戦が失敗したことについて、原氏は「我々は、ヘーシンクをプロレスラーにしてしまったんですね。柔道家で出せば良かったかもしれません。例えば、後に猪木さんがルスカとやったように、1試合いくらという契約で試合もああいうやり方ならもっとうまく使えたかもしれません」と語っています。猪木vsルスカは、昭和51年(1976年)2月6日、日本武道館で「格闘技世界一決定戦」として行われました。ミュンヘン五輪の柔道で無差別級と93キロ超級で金メダルを獲得した、ヘーシンクと同じオランダ出身のウィレム・ルスカを、新日本プロレスはプロレスラーとしてリングに上げず柔道家として猪木と戦わせたのです。この一戦からプロボクシング世界ヘビー級王者モハメド・アリ、プロ空手のザ・モンスターマン、極真空手のウィリー・ウイリアムスらとの「異種格闘技」路線を猪木は作り、大成功を収めました。当時の原氏は、猪木vsルスカを見て、「このアイデアがあったな:」と感じたそうです。

第9章「土曜8時の終焉」の「馬場のプライド」では、執拗に馬場への挑発を繰り返す猪木に対して、馬場が打った秘策に言及しています。昭和50年(1975年)12月に全日本が「オープン選手権」を開催したことです。三か選手は外国人がドリー・ファンク・ジュニア、ハーリー・レイス、アブドーラ・ザ・ブッチャー、ドン・レオ・ジョナサン、ダスティ・ローデス、バロン・フォン・ラシク、ホースト・ホフマン、ケン・マンテル、ミスター・レスリング、ディック・マードック、ザ・デストロイヤーといった錚々たるメンバーでした。いずれもシュートもできる実力者揃いです。「俺と戦え」と執拗に馬場に迫る猪木に対して、馬場は「この大会に出場すれば、戦ってやる」と返したのです。しかし、馬場との試合の前にはレイスやホフマンといったケンカに強い連中との試合が予定されていました。明らかな「猪木潰し」の計画でしたが、猪木は参加しませんでした。

その後、全日本と新日本は熾烈なレスラーの引き抜き合戦を行いますが、これは結果的に全日本が勝利しました。第12章「一人の人間の生きざまを見せる」の「鶴田VS長州」では、昭和60年(1985年)には、長州力率いる維新軍団が新日本から全日本に戦場を移し、勢いに乗った全日本はゴールデンタイム復帰を果たしたことが紹介されます。11月4日には、ジャンボ鶴田vs長州力の初対決が実現しました。大阪城ホールで激突した両雄は60分時間切れに終わりましたが、鶴田が優勢だったことは明らかでした。著者は、「メインイベントは60分1本、あるいは3本勝負が当時も今も定番だ。そして、シングルマッチで60分フルタイムを戦った日本人レスラーで歴代最多はジャイアント馬場の12回だった。2位は鶴田の10回」と書いています。原氏は、「だから馬場さんと鶴田さんは素晴らしいんです。ナンバーワンです」と語っています。

「輪島デビュー」では、昭和61年(1986年)に元横綱の輪島大士が全日本プロレス入りし、11月1日、故郷の石川県七尾市総合市民体育館でタイガー・ジェット・シンを相手にデビューしたことが紹介されています。著者は、「プロレスファン以外からも注目を集めた輪島の存在は、土曜7時の視聴率を活性化させた。それまで一桁台だった数字がデビュー戦の生中継から5週連続で10パーセントを突破した。これは、全てライバルとなるテレビ朝日の『ワールドプロレスリング』の視聴率を上回る数字だった」と述べています。年が明け昭和62年になると、勢いは増しました。1月3日から3月21日まで12週連続で10パーセント以上を記録。最高は3月7日、秋田県立体育館からの生中継で馬場と組んでザ・ロードウォリアーズと対戦した試合で、視聴率は14.4パーセント(ビデオリサーチ)でした。輪島の存在は、同じ相撲出身である天龍源一郎の闘志に火をつけ、全日本プロレスを大いに活性化させた「天龍革命」に繋がっていきます。

第15章「終幕へ」の「テレビ依存からの脱却」では、90年代に土曜夜7時のゴールデンタイムを外れ、日曜夜10時33分、そして深夜帯、さらには30分枠と番組が縮小の一途をたどったことが書かれています。しかも、リング上では天龍源一郎らが大量離脱し、絶対的なエースだったジャンボ鶴田がB型肝炎を発症して一戦から退きました。ここで奮闘したのが、三沢光晴、川田利明、田上明、小橋建太の「四天王」でした。彼らは極限ともいえる激しいプロレスを展開しました。著者は、「馬場の三沢たちへの思いがあふれたのは平静9年(1997)年10月21日の日本武道館大会だった。超満員1万6300人を集めた旗揚げ25周年記念大会のメインイベントは三沢と小橋の三冠ヘビー級選手権。放送席で解説を務めた馬場は体を張って戦う2人を見て試合中に泣いた」と書いています。

第16章「別れ」の「テレビはプロレスです」では、アナウンサーとして60年のキャリアを誇る徳光和夫氏の言葉を紹介しています。テレビにおけるプロレスの価値について、徳光氏は「テレビはプロレスですよ。プロレスがなかったらテレビはこんなに早く一般家庭に普及しなかったと思います。ぼくがプロレス中継をやっていて、一番印象に残っている光景は、地方での中継で足の不自由な方がリヤカーに乗って会場に来た姿です。一目でもいいからアメリカ人をやっつける強い日本人を見たい――そんな勇気を日本国中にテレビは届けていたわけです。敗戦で打ちひしがれたこの国の人へ勇気を与えていたんです。そういう意味で唱和29年にプロレスと出会ったことがテレビ界全体にとっていかに大きかったか。そこから清水さんや原さんがプロレスはまさに最高のスペクタクルかつスペクテイタースポーツだと承知して、視聴者に喜んでもらおうとより面白くしなくてはいけないと中継に実況に創意工夫したんです。これぞまさにテレビです。テレビはプロレスから始まったんです」と語ります。とても感動的な言葉ですね。

日本テレビの社長だった小林與三次は、「正力松太郎のテレビ思想」と題した業界誌のインタビューで、「ニューヨークの万国博覧会でタイムカプセルをやって、世界中から20世紀の文明を代表するものを集めて残すということにしたんですが、日本から3つ選ばれた。湯川秀樹氏の中間子理論と糸川英夫氏のロケット、そして新聞とテレビの両方だと思うんですが、正力の業績だったんです。その時に彼がどうしても埋めなければいかんといったのが、街頭テレビの写真ですよ。これは僕がテレビを成功させた一番のもとだと言った。だからそのタイムカプセルには該当テレビの写真が入っている。それほど街頭テレビについては、彼としても力を入れたし、また自信もあったんですよ」と語ったそうです。そして、著者は「正力は、昭和39年4月に開幕したニューヨーク万博でのタイムカプセルに街頭テレビで力道山のプロレス中継を見つめる群衆の写真を入れていた。遠い将来カプセルを開けた時、未来人はきっとこう思うだろう。『日本のテレビはプロレスから始まった』」と述べるのでした。

わたしはアントニオ猪木の大ファンで、テレビ朝日の「ワールドプロレスリング」の1980年代後半から1990年代の試合の放送をほぼ毎週ビデオ(SONYのベータマックス!)に録画していました。勢い余って、日本テレビの「全日本プロレス中継」も録画していました。すでに馬場は衰退期に入っていましたが、鶴田や天龍の全盛期をリアルタイムで目撃することができました。「スカイ・ハイ」のテーマ曲に乗って颯爽と入場するミル・マスカラスやブルーザー・ブロディ&スタン・ハンセンの超獣コンビの大暴れも堪能しました。また、38歳でデビューした輪島の活躍を陰ながら応援しました。そして、三沢・川田・田上・小橋ら「四天王」の激闘・・・・・・「ワールドプロレスリング」と同様に「全日本プロレス中継」にも多くの思い出があります。本書は、その「全日本プロレス中継」の歴史だけにとどまらず、日本のテレビの歴史にプロレスがいかに大きな影響を与えてきたかを見事に解き明かしてくれました。それにしても、徳光和夫氏の「テレビはプロレスから始まった」という言葉は名言であり、しみじみと感動をおぼえてしまいますね。