- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2207 プロレス・格闘技・武道 『アントニオ猪木 闘魂の遺伝子』 門馬忠雄著(文春新書)

2023.01.20

『アントニオ猪木 闘魂の遺伝子』門馬忠雄著(文春新書)を読みました。著者は、1938年(昭和13年)、福島県相馬市生まれ。62年、東京スポーツ新聞社に入社。入社3年目からプロレス担当となり、年間200日は出張取材に赴いていたとか。86年に退社し、プロレス評論家となる。以来、「Sports Graphic Number」などで活躍。93年に脳梗塞で倒れるも、リハビリ後、執筆活動を続ける。著書に、一条真也の読書館『雲上の巨人 ジャイアント馬場』で紹介した文藝春秋から刊行された本をはじめ、一条真也の読書館『新日本プロレス12人の怪人』、『全日本プロレス超人伝説』、『外国人レスラー最強列伝』で紹介した一連の文春新書があります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、リング上でインディアン・デスロックを決めたアントニオ猪木の写真とともに「『昭和プロレスの語り部』による鎮魂歌」と書かれ、長州力の笑顔の写真とともに「『アントニオ猪木がいなければ、僕なんかとっくに消えていた』長州力」と書かれています。

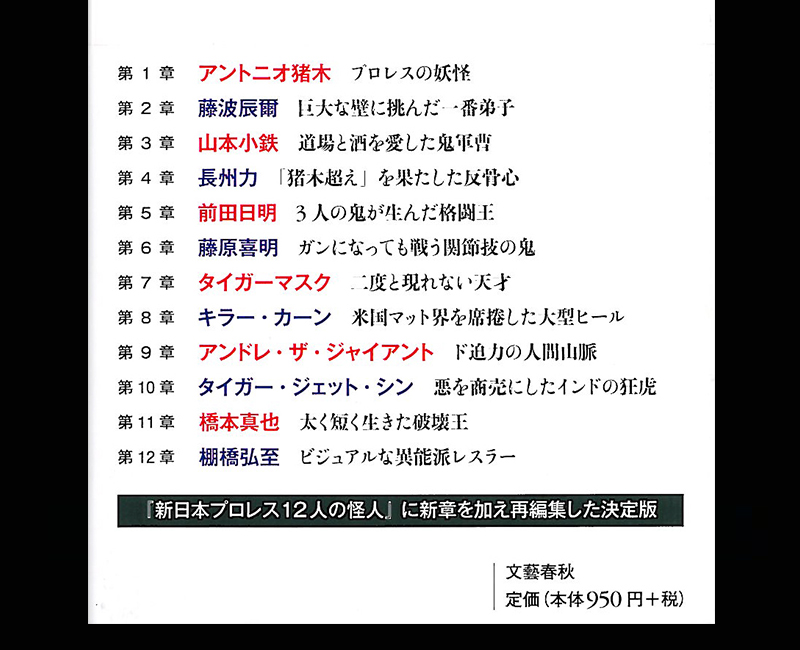

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「まえがき」

第1章 アントニオ猪木 プロレスの妖怪

第2章 藤波辰爾 巨大な壁に挑んだ一番弟子

第3章 山本小鉄 道場と酒を愛した鬼軍曹

第4章 長州力 「猪木超え」を果たした反骨心

第5章 前田日明 3人の鬼が産んだ格闘王

第6章 藤原喜明 ガンになっても戦う関節技の鬼

第7章 タイガーマスク 二度と現れない天才

第8章 キラー・カーン

米国マット界を席捲した大型ヒール

第9章 アンドレ・ザ・ジャイアント

ド迫力の人間山脈

第10章 タイガー・ジェット・シン

悪を商売にしたインドの狂虎

第11章 橋本真也 太く短く生きた破壊王

第12章 棚橋弘至 ビジュアルな異能派レスラー

「参考文献」

本書を通読して、どうも既視感が強いと思ったら、『新日本プロレス12人の怪人』の増補改訂版でした。そのことは帯の裏の最後に小さく書かれているのと、「目次」の後の扉に小さく書かれていただけなので、不覚にも気づきませんでした。内容はほとんど変わりありません。オリジナル版に入っていたマクガイヤー兄弟の章が消えて、代わりに藤波辰爾の第2章が加わっただけです。おそらくは猪木逝去にあわせて出版されたのでしょうが、天下の文春がこんなアコギな便乗商法をしてはいけませんね。

オリジナルの『新日本プロレス12人の怪人』では、著者は新日本プロレスの2代目社長の坂口征二、3代目社長の藤波辰爾を本書で取り上げていませんでした。それぞれ、プロレスラーとしても功績が大きいにも関わらず、です。著者は「2人に共通するのは、人間に臭みがなく、新日本の匂いがしない点だ。本書のタイトルにはそぐわない誠実、常識の人である」と落選の理由を述べています。坂口、藤波以外にも、ストロング小林、木戸修、木村健吾、ジョージ高野、高野俊二、高田延彦、船木誠勝、鈴木みのる、獣神サンダーライガー、外国人選手ではスタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、ディック・マードックなどが人選から漏れていますが、個人的にハンセンとホーガンは「闘魂の遺伝子」を持った猪木イズムの継承者だと思うので、ぜひ取り上げて欲しかったです。

本書の内容ですが、著者が元東スポの記者なのは知っていますが、その東スポから切り抜いてきた記事を集めたような観があり、ちょっと残念でした。長年プロレス・ファンを続けてきた、それゆえに「東京スポーツ」も「週刊ゴング」も「週刊プロレス」も「週刊ファイト」も欠かさず読んできたわたしにとって、新しい情報はほとんど書かれていなかったのです。プロレスにさほど詳しくない人向けに書いたのかどうかは知りませんが、せっかくの文春新書、もう少し彫り下げてディープに書いたほうが良かったのでは? これぐらいの内容なら、ターザン山本氏かGK・金沢克彦氏にでも書かせたほうがもっと面白くなったかも?

本書の「まえがき」の冒頭を「昭和、平成、令和と三時代を全力で駆け抜けた巨星がついに逝った。”燃える闘魂”アントニオ猪木。本名、猪木寛至が2022年10月1日午前7時40分、心不全のため東京・港区の自宅で亡くなった。79歳だった」と書きだした著者は、「1963年12月15日、猪木の師匠・力道山光浩の急死は、”プロレスの灯が消えた!”とまで報道されて、プロレス界の前途に不安を抱かせる事件だった。一方、”燃える闘魂”猪木の死は、令和のリング内外に『ここまで頑張れるぞ!』というエネルギーを与えてくれた。対照的な死に様である。力道山と猪木という2人の濃密な師弟関係に思いを巡らせながら、これで昭和のプロレスが終わったのだとあらためて実感する」と述べています。

著者には、『雲上の巨人 ジャイアント馬場』という著書がありますが、同じ歳の馬場との交流は35年に及びました。それゆえ完全な全日本プロレス派として知られ、猪木が率いる新日本プロレスにはどちらかというと批判的なイメージがありました。しかし、著者は「私にいわせれば、新日本と全日本のリングは猪木と馬場のファイトスタイルが違うだけで、あとは大同小異、内容は一緒。猪木の新日本のファイトは和洋折衷のスタイル、馬場・全日本がアメリカンスタイルという色分けである。あれもプロレス、これもプロレス。プロレスは時代とともに変化する『生き物』だ」と述べています。

また、両団体が貼り合った興行戦を振り返って考察すれば、全日本が反論しないと見越して目新しい戦略擁護”ストロングスタイル”を巧みに利用した新日本が、上手くファン(観客)を洗脳し、全日本の営業を大いに苦しめたと指摘し、著者は「そしてこの用語の裏付けには『強さの原点は道場にあり、稽古しない者は去れ』という”燃える闘魂”猪木の信念、猪木イズムの浸透があった。時代の流れを捉えることができたのは、タイミングよく若手コーチとして強さのシンボルである”レスリングの神様”カール・ゴッチが道場にいたからであった」と述べます。

猪木の代名詞でもある「闘魂」と言う言葉は、もともと師の力道山が好んだ言葉で、色紙にもよく「闘魂 力道山」と書いていたそうです。そんな力道山は、プロレスの道を極める鬼だったとして、著者は「プロレスの黎明期、大型の外国人レスラーに阿修羅の如く襲いかかる姿は、まさに鬼神。これこそ日本におけるストロングスタイル(正統派)の先駆者であり、ショーマンスタイルを嫌ったカール・ゴッチとの共通点はここにある。そのゴッチは、妥協を許さぬガチガチのレスリングを求める鬼だった。ゴッチは指導者として超一流であり、むしろレスリング自体の神様は”鉄人”ルー・テーズだったろう。いずれにせよ猪木は最高の指導者に出会った。ゴッチとの触れ合いがあったからレスリング道を究められた」と述べています。

猪木は力道山とゴッチ、2人の師によって「闘魂」という大輪を咲かせましたが、2人を合わせ鏡に指導者としても多くの後継者を育てたと指摘し、著者は「いわゆる新日本の上野毛の道場から巣立ったレスラーは”燃える闘魂”の遺伝子たちであり、いまや国内のリングばかりでなく海外でも大活躍である。猪木の人脈、影響力は、ライバルだったジャイアント馬場とは比較にならない。その根拠は、現在の同じ創立50周年を見た時に、新日本プロレスの繁栄と比べて全日本プロレスが後れをとっているという現実である」と述べるのでした。

第1章「アントニオ猪木 プロレスの妖怪」では、猪木ついて、著者は「日本人離れしたスピード感あふれるファイト、リング上で『怒り』を表現するプロレスラーは二度と現れないだろう。プロレスに対する偏見、差別、侮蔑、”世間の眼”と戦い続け、世界を股に八面六臂の大活躍。あっぱれな人生だった。また、不治の病に侵されながら、なお元気印を発信。病床に伏せる人、病弱の人をどれだけ勇気づけてくれたことか! 晩年の”生き様”も闘魂そのものだった」と述べます。また、「猪木の凄さってなんだろう、とよく聞かれる。私の見るところ、身体機能がズバ抜けていたことだ。なで肩で、身体が柔らかく、ヘビー級の領域を越えた身のこなし。ナチュラルな強さである。天賦の才能だ」と絶賛しています。

猪木は地方巡業の試合においても、決して手抜きのファイトをしませんでした。まさにプロフェッショナルの鏡であったとして、著者は「猪木のピーク時の体格は191センチ、112キロ。日本人でこれほどバランスのとれた大型選手はいない。なで肩で、同じような体形の外国人レスラーに”不滅の鉄人”ルー・テーズ(191センチ、110キロ)がいた。80年代までの主なNWA世界ヘビー級王者のサイズをみると、身長が183センチから195センチ、体重が110キロから130キロぐらいだ。レスラーとしては理想的な体形だ。猪木が力道山の付き人だったころ、米国の代表的なテクニシャン、サニー・マイヤースが『いい体をしている。アメリカに連れて帰りたい』と惚れ込んだほどである」と述べるのでした。

本書で新たに加筆された第2章「藤波辰爾 巨大な壁に挑んだ一番弟子」では、「レスリング漬けのなか生まれた”新技”」として、ドラゴン・スープレックスの誕生について言及しています。1977年の春、アメリカのフロリダを訪れた藤波とカール・ゴッチのマンツーマンの稽古が開始されました。ある日、ジムでダミー相手の練習をやっていたそうです。アマレスの道場にある、手足の付いた人形です。藤波は、このダミーの胴体を背中から取ってフルネルソンの格好で後に投げました。そのとき、ゴッチが「そのままの格好でブリッジしてみろ」と言いました。スムーズにいきました。胴体を両の腕で締めたまま完全にブリッジできました。見ていたゴッチは、「ナイスホールド!」とウインクしたそうです。

著者は、「これがドラゴン・スープレックスホールド、飛龍原爆固めとなった。案外、新しい技とかオリジナルといわれる技は、こんな何気ないヒントから編み出されるのかもしれない」と述べます。1978年1月23日、ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン(MSG)でカルロス・ホセ・エストラーダにこの新必殺技を決めた藤波は、WWWFジュニアヘビー級王者となり、ドラゴン・ブームを巻き起こすのでした。藤波の大活躍によってジュニアヘビー級のブームも生まれ、後に社会現象にまでなるタイガーマスクの一大ブームへとつながります。

その後、藤波はヘビー級に転向します。1988年5月8日、東京・有明コロシアムで巨漢ビッグバン・ベイダーとのIWGPヘビー級王座決定戦に挑み、ベイダーに反則勝ちを収め、第2代王者となりました。しかし、1989年6月22日、長野・佐久大会でベイダーを投げたときに、腰に激痛が走りました。藤波は長期欠場することになり、長い闘病生活が送りました。本格的復帰までは、450日かかりました。1990年10月25日、前橋グリーンドームでカムバック。12月26日、浜松アリーナで王者・長州に挑戦。これを破ってIWGPヘビー級王座を奪回、再びドラゴン藤波の名をファンに轟かせました。著者は、「歓喜の輪に包まれたカムバックのドラマを筆者は見た。藤波の”Never giⅴe up”の精神は、猪木の”燃える闘魂”と太い一本の糸でつながっている。これほど濃密な師弟関係はない」と述べるのでした。

第3章以降は本書のオリジナル版『新日本プロレス12人の怪人』と同内容ですが、第9章「アンドレ・ザ・ジャイアント ド迫力の人間山脈」は再読でも興味深く感じました。1985年の新日本は選手の大量離脱によって苦境にあり、苦肉の策で「マシン軍団」というマスクマン集団を登場させました。そのとき、新日本はなんとアンドレにマスクを被せて、ひと目で正体がわかる大男ジャイアント・マシーンを登場させたのです。当時わたしも大いに違和感をおぼえましたが、著者も同様で、この愚行がアンドレの全日本プロレス移籍につながったと見ています。

続けて、著者は次のように述べています。

「”超獣”ブロディの移籍に絡む全日本との外国人選手の引き抜きなどの問題があった新日本の動乱期だったが、長州らの維新軍、前田らのUWF組が離脱し、なぜアンドレに覆面を被らせる必要があったのか、理解に苦しむ。アフロヘアを振り乱し素顔で暴れてこその大巨人なのに、新日本はアンドレの価値をわかっていない、これほど失望感を抱いたことはなかった。世界一の売れっ子である。『なんで、俺がマスクを被らなければならないのか?』と、アンドレはプロレスラーとしてのプライドをいたく傷つけられたに相違ない。そこで発生するのが86年4月29日、津大会での前田日明とのトラブル(試合放棄事件)だった」

当時のアンドレは相当のストレスを溜めていたとされていますが、ストレスが溜まれば酒量が増えます。本書には、移動バスにワイン1ケースを持ち込んですべて飲み干したなど、アンドレの凄まじい飲酒エピソードも紹介されています。健康のためにワインを飲む前は、ビールを何ケースも飲んでいたそうです。それだけ飲めばトイレも近くなるわけですが、アンドレはバスでの移動中に尿意を催すと「バスを停めろ」と言って、自分でドアを開けてステップのところで小便したそうです。それが赤信号で隣に停まっていた車にひっかかると思ったら、車の屋根を飛び越えていき、一同仰天したそうです。

「小」だけでなく「大」のエピソードもあります。

著者は、「アンドレの最大の悩みはトイレであったと思う。”大”の方も、食べれば排泄する。体の割りには食わなかったが、それでも半端な量ではない」と述べています。女性がよく使うコーラックというピンク色の下剤があります。女性の便秘のひどい人でも1錠か2錠使うのが普通ですが、アンドレは1箱全部飲んでしまい、帰国の際には飛行機に乗る前に空港で全部出していったといいます。これで体に良いはずがありません。

続けて、著者は次のように述べています。

「巨体が武器となった大型レスラーの悩みは例外なくトイレ、排泄だった。バスルームで浴槽の縁につかまって用を足したであろう怪物は、アンドレのほかに、マクガイヤー兄弟、WWFのキングコング・バンディ、ビッグ・ジョン・スタッド(203センチ、145キロ)、グレート・コキーナ=ヨコズナ(193センチ、210キロ)、それにハルク・ホーガンの面々であったと思う」

晩年のアンドレは、自分が長生きできないと悟っていたそうです。国際プロレスの若手時代からアンドレをよく知っていて、全日本でも世話をしたマイティ井上氏は「亡くなる3、4年前から『俺は人生を最高に楽しんだから、いつ死んでもいい』って言ってたんですよ。『オイ、おまえ、馬鹿なこと言うんじゃない』と言ったんです。まだ40歳を過ぎたくらいなのに、いつも『俺はジャイアントだから、普通の人とは違う』って言ってたね」と述べました。

そのアンドレは、45歳の若さでパリで亡くなりました。大巨人に生まれたがゆえに、つねに好奇の目にさらされ、トイレをはじめとした諸問題にも悩んだであろう彼の人生を思うと少し悲しくなりますが、誰がなんと言おうが、アンドレ・ザ・ジャイアントは世界最強のプロレスラーでした。本当は、本書で猪木、長州、藤原、佐山、前田、高田、船木、橋本、小川、藤田といった新日本における「強さ」の系譜をもっと読みたかったのですが、読了後、わたしの心の中には大巨人アンドレの勇姿のみがありました。