- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2023.04.07

『老人入門』和田秀樹著(ワニブックス)を読みました。「いまさら聞けない必須知識20講」というサブタイトルがついています。著者は1960年、大阪府生まれ。精神科医。老年医学の専門家。東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっています。ベストセラー『80歳の壁』(幻冬舎新書)をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『六十代と七十代 心と体の整え方』(バジリコ)など著書多数。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表の下部には、「傾向と対策を知らずに不幸な老い方をしている人が多すぎます!」「老親をもつ世代にもおすすめ」「どんどん楽に、幸せになっていく老い方をまとめました」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

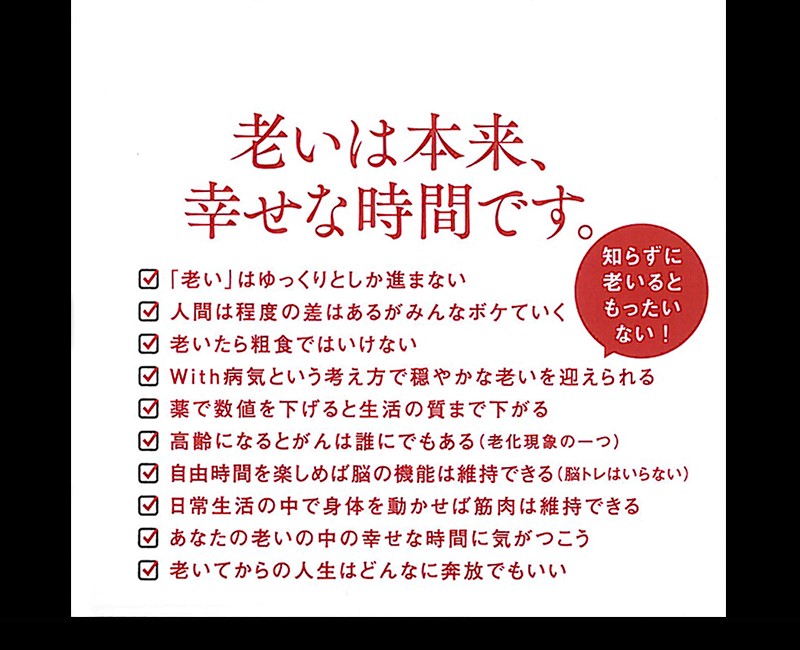

また、カバー裏の下部には、「老いは本来、幸せな時間です。「知らずに老いるともったない!」として、以下のように書かれています。

■老いはゆっくりとしか進まない

■人間は程度の差はあるがみんなボケていく

■老いたら粗食ではいけない

■With病気という考え方で穏やかな老後を迎えられる

■薬で数値を下げると生活の質まで下がる

■高齢になるとがんは誰にでもある(老化現象の一つ)

■自由時間を楽しめば脳の機能は維持できる

(脳トレはいらない)

■日常生活の中で身体を動かせば筋肉は維持できる

■あなたの老いの中の幸せな時間に気がつこう

■老いてからの人生はどんなに奔放でもいい

本書のカバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「老いに対する正しい知識がないことで、過度に不安になったり、老いが加速したり結果的に不幸な老い方をしている人が多くいます。そこで本書では、老年医学の専門家による『これだけは知っておかないともったいない』という必須知識をわかりやすくまとめました。『老いはゆっくりとしか進まない』『筋肉は日常生活で維持できる』『脳の機能は自由時間を楽しめば維持できる』『認知症は過度に心配しなくていい』『With病気という考え方で穏やかな老後を迎えられる』『ほかの高齢者はどういう感情で生活を送っているのか?』『老いは本来、幸せな時間』『老いてからの人生はどんなに奔放でもいい』など――。年齢を重ねるたびに”どんどん楽に、幸せになっていく”老い方の手引きをご紹介します!老親をもつ世代にもおすすめです」

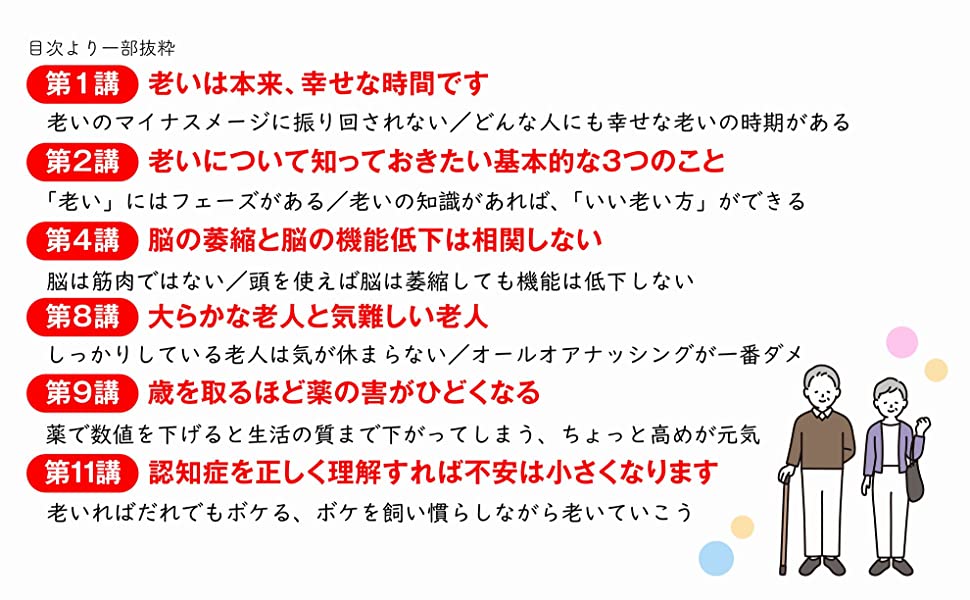

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一講 老いは本来、幸せな時間です

第二講 老いについて知っておきたい基本的な3つのこと

第三講 歳を取るほど使わない機能の衰えがひどくなる

第四講 脳の萎縮と脳の機能低下は相関しない

第五講 頭を使う人のほうが元気で長生きする

第六講 歳を取るほどいろいろなことが億劫になってくる

第七講 暴走老人は老化現象か

第八講 大らかな老人と気難しい老人

第九講 歳を取るほど薬の害がひどくなる

第十講 免許は返納しなくていい

第十一講 認知症を正しく理解すれば

不安は小さくなります

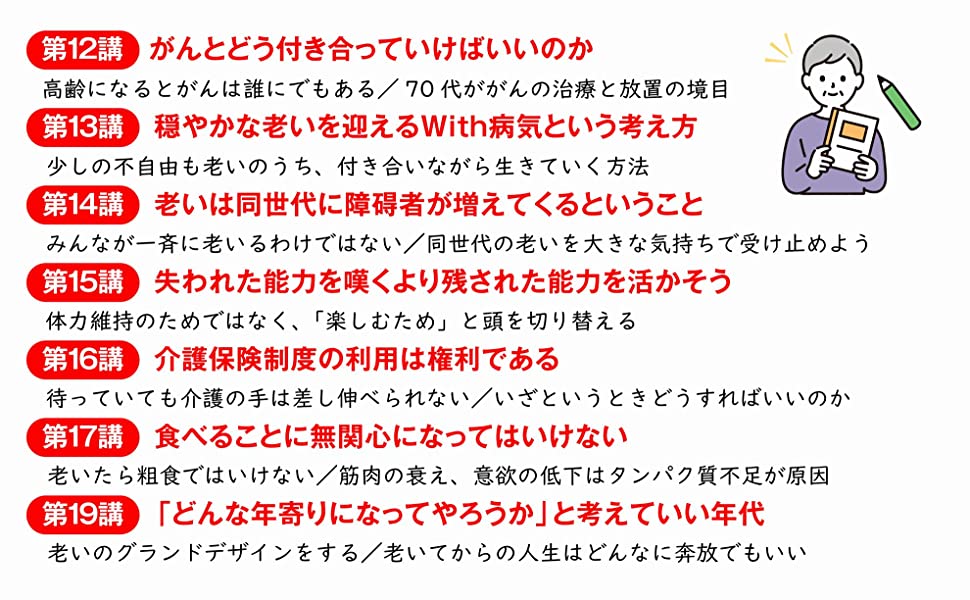

第十二講 がんとどう付き合っていけばいいのか

第十三講 穏やかな老いを迎えるWith病気という考え方

第十四講 老いは同世代に障碍者が増えてくるということ

第十五講 失われた能力を嘆くより

残された能力を活かそう

第十六講 介護保険制度の利用は権利である

第十七講 食べることに無関心になってはいけない

第十八講 疎かにされがちな高齢者のメンタルヘルス

第十九講 「どんな年寄りになってやろうか」

と考えていい時代

第二十講 老いといつまで闘い、いつ受け入れるか

「おわりに」

「はじめに」の冒頭を、著者は「人は誰もが老いるのですが、老いとか老化ということについてはよくわからない、よく知らないというのが実感なのではないでしょうか? たとえば、あなたが70代前半の場合、思ったより大したことはないなと思われているかもしれません。足腰も大して衰えていないし、頭もそんなに昔と変わらない。でも、ここから先どうなるのかよくわからない。衰えを感じている80代の人についても先のことが予想できる人はまずいません。それから先のことは経験したことがないのですから、わからないのが当たり前です」と書きだしています。

著者が高齢者に関わり始めたのは東大の老年病科で研修医になった1986年のことで、その後高齢者専門の総合病院である浴風会病院に常勤で勤務するようになった(こちらのほうが大学病院よりはるかに私には役立ちました)のが88年のことだそうです。35年くらい高齢者を診てきたことになりますね。著者は、認知症について「レーガン大統領やサッチャー首相は退任後アルツハイマー病を公表していますが、そのときにはまともなコミュニケーションは取れませんでした。認知症はそのレベルまで進行するのに通常5年以上かかりますので、彼らはおそらく在任中から物忘れくらいはあったと思われます。つまり、認知症も軽度であれば首相や大統領も務まるのです」と述べます。

第一講「老いは本来、幸せな時間です」の「老人の影が薄くなっていないだろうか」では、著者は「いまの時代は超高齢社会だの長寿の時代だのと言われていますが、その割に私たちは老人を身近な存在と感じなくなってはいないでしょうか?」として、「まだ超高齢社会や長寿の時代には程遠かったころのほうが、家庭の中で老人を間近に見つめる時間が長かったし、それだけ人間の老いとか死が身近な出来事だったということです」と述べます。では、今はどうか? 著者は、「おじいちゃんやおばあちゃんのお葬式に出ることはあっても、ほとんどの場合、一緒に暮らした時間がないのですから、老いて死んでいくという当たり前のプロセスに身近に接することがありません。高齢者がどんなに増えても、その高齢者と接する機会が減ってきたという不思議な現象が起きているのです」と述べます。

「老いることへのマイナスイメージに振り回されてはいないだろうか」では、認知症が原因で起こったとされる交通事故、介護離職のように高齢者が家族に負担や犠牲を強いているような現実、高齢者の感情的な振る舞いや居丈高な言動などですが、高齢者を抱えている家族の不安を煽るような報道もしばしば見られるとして、著者は「たしかに介護サービスはかつてに比べれば充実してきたかもしれません。かつてはどんなに高齢になっても、病気にならない限り自宅で世話をするしかなかったのですから家族にはそれなりの負担がかかってきました。その点だけを考えると、いまはデイサービスや訪問介護を受けることができて、介護度が高くなれば施設(特別養護老人ホームなど)に入ることもできるのですから家族は高齢者の世話をしなくて済むようになっています」と述べています。

著者は、これは高齢者が気を遣ったり遠慮したり、あるいは家族が苦労しなくて済むという点ではとてもいいことだと思うそうです。でもそのかわり、人間が老いて弱っていくことのありのままの姿に触れる機会も減っていきます。すると、自分が老いることに対してもマスコミが植え付けているような不安イメージしか持てなくなるとして、著者は「高齢になるということは認知症や寝たきりになって介護を受け、家族や社会とのつながりも断たれてしまい、これといって楽しいこともなく弱って死んでいく。たとえばそんなイメージです。これでは老いることについて悲観的な受け止め方しかできなくなるのも当然のような気がします」と述べるのでした。

「どんな人にも幸せな老いの時期がある」では、誰にも気を遣わなくて済むし、気兼ねも要らない、見栄だの体裁だのを取り繕う必要もないとして、著者は「ゆったりして、気持ちのいい時間が一日の中にたっぷり用意されています。『ああ、歳を取るっていいなあ』と目を細めている老人が案外、多いかもしれないのです」と述べます。また、「あなたの老いの中の幸せな時間に気がつこう」では、老いの中にはたくさんの幸せな時間が用意されているとして、「身近な老いを見守る経験が減ってきた現代は、どうしても老いに対して悪いイメージだけを持ってしまいがちです。実際にはそんなことはありません」と述べます。

老いはほとんどの義務やノルマから解放される自由な時間をたっぷりと与えてくれるといいます。できないことが増えてくるとしても、やらなければいけないことが減ってくるのですから楽になるとして、著者は「できないこともムリにやる必要はないし、元気なころのように完ぺきにやり遂げる必要はありません。ちゃらんぽらんが許されてくるのです。長い年月、悩まされてきたさまざまな人間関係からも解放されます。義理だの見栄だの利害関係だのといった足かせはないのですから、自分が好きな人、一緒にいて楽しい人とだけつき合えばいいのです」と述べます。

「そもそもいくつからが老人なのか」では、老いのイメージが時代とともにどんどん後ろに延びていると指摘し、著者は「55歳が定年の時代には70歳はもう立派な高齢者でしたが、いまの70歳は区分だけは前期高齢者でも、現役世代といってもいいくらい元気です。ところが、どんなに寿命が延びても限界があります。長寿というのは昔も今も、100歳を超えた年齢です。百寿者という言葉もありますが、これくらいまで生きれば寿命としてはじゅうぶんという気がします」と述べています。

ところがいまは、ほとんどの人が「70歳なんてこんなものか」と受け止めます。周りの友人たちもみんな元気です。でも自立して暮らせる目安となる健康寿命を考えると、「こんなものか」では済まされないとして、著者は「ほんの2、3年で男性は日本人の健康寿命の平均値に達してしまうのです。わずか72歳が健康寿命と知ると大半の人が驚くはずです。かりに70代を元気に自立して過ごしたとしても、男性の平均寿命や平均余命を考えると、残りの人生は10数年ということになります。何だか人生終盤の計算ばかりしてしまいますが、何を言いたいのかといえば、『老いなんて先のこと』と楽観している世代にとってもそろそろ備えは必要だということです」と述べます。そして、「70代になったら、自分が老人と呼ばれる年代に達したことを認めてもいいような気がします」と述べるのでした。

第二講「老いについて知っておきたい基本的な3つのこと」の「自分の老いにすら気づかない人がいます」では、まず何よりも、最低限の体力は保っている必要があると指摘します。生活のために欠かせないことは自分でできて、近所を歩くぐらいの体力も残っていなければいけません。そして、大らかでなければ困ると指摘し、「怒りっぽくなったり頑固になったり、猜疑心が強くなってしまうと、いくら身体が元気でも誰も近づいてくれません。孤独な老人になってしまうのです」と述べています。

もうひとつ、大切な前提があります。「老いる」とはどういうことなのかを知っていることです。じつはこれが難しいといいます。それも当然で、一般的な老いへのイメージは持っていても、自分が老いればどうなっていくかということは案外、知らない人が多いと指摘し、著者は「身近な人間の老いを見守る経験がなくなってきたせいもあります。不安を煽るさまざまな情報だけが溢れているせいもあります。そもそも、誰にとっても老いは初めて経験することばかりです。ほんとうはただの老いが原因なのに『おかしい、以前はこんなじゃなかった』と焦ったり不安になる人がいます」と述べます。

「『老い』について押さえたい基本的な知識」では、最初に基本的なことを2つだけ挙げます。①「老い」は個人差が大きい。②「老い」はゆっくりと進む。この2つです。①を知っていると、同世代の高齢者と自分を比べて嘆くことがなくなります。「老いはそういうもんだ」と受け止めればいいからです。著者は、「体力はガクンと落ちても、本を読んだり映画を観たりといった知的な時間なら同世代の誰よりも楽しむことができるかもしれません。それならそういった知的好奇心を満足させるような毎日の暮らしを作っていけばいいことになります」と述べます。これは、わたしのハートにヒットする言葉ですね。

また、②は慌てなくても打つ手はあるということです。たとえば足腰の筋肉が衰えてきて歩行に不安を感じるようになったとします。「ああ、歳なんだなあ」と誰でも気がつくし、「これからどんどん衰えていくんだろうな」と悲観的な気持ちにもなってきます。でも、そこで日常生活にできるだけ歩く習慣を取り入れるようにするだけで、少なくともしばらくの間はフレイル状態にはならないで済みます。著者は、「このフレイルというのは、自立と要介護の中間状態とされるものですが、高齢になってくると気がつかないうちにフレイルから要介護に進んでしまうことが多くなります」と述べます。

「『いい老い方をする人』『悪い老い方をする人』」では、老いには2つの種類があって、幸せな80代90代を送る人は「いい老い方」ができた人、不幸な80代90代を送る人は「悪い老い方」をしてしまった人ではないかという著者の考え方が示され、「老いの悪いイメージだけに囚われてしまうと、老いは不幸な出来事でしかありませんが、楽になれると思えば老いの中にはそれなりの幸せが用意されていることにも気がつきます。人生の終盤に、どんな人にもやってくるのが老いなのですから、どうせなら幸せが用意されていると考えたほうがいいですね。そうでなければ長生きすることがただつらいだけのことになってしまいます」と書かれています。

『老福論』(成甲書房)

『老福論』(成甲書房)

これは、拙著『老福論』(成甲書房)で提唱した「老福」という考え方に通じます。超高齢時代を迎えた日本において、わたしたちは何よりもまず、「人は老いるほど豊かになる」ということを知らなければなりません。現代の日本は、工業社会の名残りで「老い」を嫌う「嫌老社会」です。でも、かつての古代エジプトや古代中国や江戸などは「老い」を好む「好老社会」でした。前代未聞の超高齢化社会を迎えるわたしたちに今、もっとも必要なのは「老い」に価値を置く好老社会の思想であることは言うまでもありません。そして、それは具体的な政策として実現されなければなりません。世界に先駆けて超高齢社会に突入する現代の日本こそ、世界のどこよりも好老社会であることが求められます。日本が嫌老社会で老人を嫌っていたら、何千万人もいる高齢者がそのまま不幸な人々になってしまい、日本はそのまま世界一不幸な国になります。逆に好老社会になれば、世界一幸福な国になれるのです。まさに「天国か地獄か」であり、わたしたちは天国の道、すなわち人間が老いるほど幸福になるという思想を持たなければならないのです。

「老いの知識があれば『いい老い方』ができる」では、老いについて悪いイメージしか持てない人は、少しの老いを自覚しただけで慌ててジタバタしたり悲観的な気持ちになったりしますが、ジタバタと慌てたり焦ったりすると、老いが持っている安息の時間や楽な生き方ができなくなるとして、著者は「悲観的になってしまえば、どういう意味でも幸福な気持ちにはなれません。つまり『悪い老い方』を自分で選んでしまうのです。プラスイメージに注目することができれば、老いをゆったりした気持ちで受け入れることができます」と述べています。また、著者は「身体が衰えるとはどういうことなのか、高齢者はどんな感情生活を送っているのか、認知症はほんとうはどんな病なのか、がんを始めとするさまざまな病気とどう向き合っていけばいいのか、いざというとき介護保険はどう使えばいいのか、そういったひと言でいえば老いるとはどういうことなのかという予備知識」を読者に備えてもらうために本書を書いたそうです。

第四講「頭を使えば脳は委縮しても機能は低下しない」では、認知症にはさまざまな種類や原因があるので、脳の萎縮がそのまま認知症につながるわけではないということが示されます。でも90代になれば半数以上の人に認知症の症状が現れること、脳が委縮すればそれだけ機能低下も避けられないことを考えれば、老化が認知症の大きな原因になることは事実だといいます。ところが、脳の萎縮と実際の認知機能の低下は必ずしも一致しないとして、著者は「私は高齢者の脳のCTやMRI画像を毎年100枚以上診ていますが、知能レベルも高く話し方もしっかりしていて認知症とはとても思えないような人でも脳の萎縮がかなり進んでいたり、逆に認知症が進んで何もわからなくなってしまった人の脳が、それほど萎縮していないという例をいくつも見てきました。脳の萎縮と機能低下は相関しないということです」と述べています。

第五講「頭を使う人のほうが元気で長生きする」の「長寿の専門医はいない」では、2021年にノーベル物理学賞を受賞した眞鍋淑郎さんが取り上げられます・眞鍋さんは90歳での受賞でした。テレビに流れた受賞のインタビューを観てもまだまだお元気で若々しい印象があります。著者は、「それで気がついたのですが、私の印象として学者や作家のような創造的な頭の使い方をしている人が案外、皆さん長生きしているということです」と述べます。

たとえば、聖路加国際病院の名誉院長を最後まで務めた医師の日野原重明先生は105歳で亡くなる直前まで仕事を続けていました。作家の佐藤愛子さんは『九十歳。何がめでたい』を書いたあと、『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』を上梓したように100歳間近でいまだに執筆を続けています。瀬戸内寂聴さんも99歳で亡くなる直前まで旺盛に活動されていました。著者は、「こういった人たちは、ただ長生きするというだけでなく、100歳前後まで現役で創作や講演活動を続けているのですから、脳もしっかりしていることになります」と述べます。

また、著者は「医学で肉体的な老化を防ぐことはできません。どんな総合病院にも老化を防ぐ専門外来はないのです。だとすれば、私たちは医者の言うことをきくより実際に長生きしている人を見習い、その人たちの生き方や暮らし方を真似したほうがいいことになります。そこで思い出して頂きたいのは、スポーツマンより学者や芸術家のようなクリエイティブな仕事をしている人に長寿者が多いということです」とも述べています。

第六講「歳を取るほどいろいろなことが億劫になってくる」の「前頭葉は楽しさ優先の脳」では、脳の萎縮は機能低下とは相関しないと指摘して、著者は「前頭葉も同じで、刺激を与えることで機能低下を防ぐことができます。前頭葉が好きなのはドキドキすることです」であると述べ、①初めての体験、②ワクワクするような楽しいことの2つがポイントになるといいます。逆に言えば、いつもと同じような行動や、最初から結果のわかっているようなことには前頭葉も刺激されません。マンネリは最大の敵!

第七章「暴走老人は老化現象か」の「キレやすくなるのはいつごろからだろう」では、キレやすいタイプにはふだんから感情が表に出にくいという共通点がありそうだとして、著者は「感情発散がうまくできなくて、どうしても溜め込んでしまうのです。嬉しいときには笑顔を浮かべて笑うときには大きな声で笑い、腹を立てれば怒鳴り散らしてもすぐに収まるような、喜怒哀楽がはっきりしているタイプは向き合うほうもわかりやすくて安心です。機嫌よさそうにしていれば『休暇届を出すならいまだ』と判断できます。無表情は困るのです」と述べています。

「前頭葉は感情をコントロールする脳」では、前頭葉の機能が低下すると、まず感情の老化が表るとして、著者は「若い世代ほどよく笑い、よく泣いたりしますが、中年を過ぎるころからそういった豊かな感情表現が消えてしまい、何となくいつもムッツリしていて表情の変化が乏しくなります。そして感情の老化は感情コントロールも難しくします」と述べます。また、「柔軟な思考力が失われると怒りのコントロールができなくなる」では、暴走老人に限らず、老化現象のひとつに「頑固になる」とか「怒りっぽくなる」というのがあると指摘し、著者は「その原因も前頭葉の萎縮による感情コントロール力の低下と、前頭葉機能の低下で感情の切り替えがきかないということのふたつになってきます」と述べます。

第九講「歳を取るほど薬の害がひどくなる」の「高齢になるほど放っておけば薬の量が増えてしまう」では、血圧や血糖値が高めというだけで薬を出されますから、50代後半ぐらいから何らかの薬を毎朝、飲む人が出てきます。著者は、「高齢になるにつれて検診で引っかかる項目が増え、実際に糖尿病や心血管系の病気にかかる人も増えてきますから、薬の種類も量も次第に増えてきます。そのままいけば80代90代になったころにはどうなるのか、慢性的な不調はすべて歳のせい、病気のせいと思い込んでいるかもしれませんが、じつは薬のせいかもしれないのです」と述べています。

「薬で数値を下げると生活の質まで下がってしまう、ちょっと高めが元気」では、薬だけでなく食事にもつい気を遣うようになるとして、著者は「しょっぱいものとか味の濃いものを避け、肉料理のような脂っこいものも避けてしまいます。何だか食べる楽しみが薄れてしまいます。その結果、数値がどんなに正常に近づいてもこれといって楽しみもなく、しかもボーッとしたり元気の出ない生活を送ることになってしまいます。これでは老いがどんどん加速されるでしょう。ただ数値を下げるためだけに薬を飲んでも、QOL(生活の質)まで下がってしまったら意味がありません。むしろ血圧や血糖値、コレステロール値はちょっと高めぐらいのほうが高齢者の活力を維持してくれます。本人がそれで元気なら何も問題はないというのが私の考えです」と述べます。わたしは医師ではありませんが、この著者の考えには共感しますね。

第十講義「免許証は返納しなくていい」の「高齢者講習は返納を促す制度なのか」では、70歳を過ぎると、運転免許の更新のたびに高齢者講習を受けなければいけないということが指摘されます。著者は、「74歳までの前期高齢者で普通自動車免許所持の方は実車ありの2時間の講習ですが、75歳を過ぎた後期高齢者になると、この講習にくわえ、運転技能検査と認知機能検査が必要になります。認知機能検査ではっきりと認知機能の低下が認められれば医師の診断書の提出や臨時適性検査を義務付けられ、そこでもし認知症と判断されれば本人がいくら希望しても免許は取り消しあるいは停止となります」と説明しています。

「ブレーキとアクセルの踏み間違いはほんとうに認知症が原因なのか」では、高齢者の運転は危険だというイメージがあると指摘し、著者は「暴走して事故を起こすたびにマスコミに大きく報道されます。高速道路での逆走、交差点や駐車場でのブレーキとアクセルの踏み間違いなど、たしかに不自然で認知症が原因だと思われてしまいます。でも私は、こういった普段はしないような不自然な事故の原因のほとんどが薬による意識障害ではないかと考えています。というのは、こういう事故を起こした人のほとんどは普段は暴走や逆走をしていないからです。いっぽう、高齢になると複数の薬を常用している人が多く、代謝も落ちていますから副作用が出やすくなっているのです。低血圧や低血糖、低ナトリウム血症などになると意識障害も起こしやすくなります」と述べます。

「周囲には『たかが運転』、高齢者には『されど運転』」では、いちばん見逃してならないのは、免許を返納することで高齢者が要介護になるリスクが高まるということであると指摘し、著者は「筑波大などの研究チームは、運転をやめた高齢者は運転を続けた高齢者に比べて6年後には要介護と認定される人が約2.2倍になるという調査結果をまとめています。言うまでもなく、運転ができなくなることで家に閉じこもりがちの生活になり、運動機能も脳機能も衰えてしまったからです。自発的な免許返納は良識的な判断のように思われがちですが、実際には老いを加速させ、生きる楽しみを高齢者から奪ってしまうことにしかならないのです」と述べるのでした。

第十一講「認知症を正しく理解すれば不安は小さくなります」の「認知症は老化現象の1つで病気ではない」では、著者は認知症は病気ではないという考え方を示し、「症状は現れるけど、あくまで老化現象のひとつであって、高齢になれば筋肉が落ちて足腰が弱るとか、視力や聴力が衰えるのと同じです。病気なら薬で改善したり進行を止めることもできますが、老化現象となれば薬では治せません」と述べます。また、「老いればだれでもボケる、ボケを飼い慣らしながら老いていこう」では、認知症とはっきりわかっても慌てることはないし、悲観することもないとして、著者は「むしろ老いれば誰にでも訪れる症状のひとつに過ぎないのですから、老いを受け入れるつもりで認知症も受け入れてしまっていいと思います。悠然と構えて、ボケを飼い慣らしながら老いを楽しんでみる。嫌なことや都合の悪いことはとぼけてしまう。そういう割り切った暮らし方を心がけてください」と述べるのでした。

第十二講「がんとどう付き合っていけばいいのか」の「高齢になるとがんは誰にでもある」では、日本人の死亡原因でいちばん多いのはがんであると指摘し、著者は「高齢になればいろいろな病気も出てきますが『がんにだけはなりたくない』というのがほとんどの人の本音でしょう。がんが恐れられるのはほかの病気に比べて致死率が高いこと、手術や抗がん剤などの治療による身体へのダメージが大きく、たとえ治療がうまくいっても身体の衰弱が激しいからでしょう。とくに高齢者は、ただでさえ体力が落ちていますから、消化器系のがんの場合は栄養補給ができなくなると見る影もなくやせ衰えてしまうというイメージがあります。しかもしばしば再発や転移が起こります。退院しても安心できないのです」と述べています。

第十八講「疎かにされがちな高齢者のメンタルヘルス」の「見逃されやすい高齢者の『うつ病』」では、心の健康に目を向けた著者は「高齢になると身体的な機能の衰えや認知症(これも脳の機能低下が原因です)ばかり不安視されますが、メンタルヘルスにも老いのリスクが忍び寄ってきます。そして長年、高齢者の医療に携わってきた私から見ると、じつは認知症より怖いのが『うつ病』なのです」と述べます。また、「日の光はいくつになっても気持ちを明るくしてくれます」では、どんなに老いても日光と青空の気持ちよさは変わらないとして、著者は「身体が動く間、歩ける間は外出する時間を持つこと、日の光をたっぷりと浴びること、たったそれだけでも気持ちが弾んできます。日光にはセロトニンを増やす働きがあることも覚えておいてください」と述べます。SUNRAYは偉大なり!

第十九講「『どんな年寄りになってやろうか』と考えていい時代」の「『どんな年寄りになるか』をグランドデザインしておこう」では、老いてしまえば世間体からは自由であり、失敗したとしてもそれほどダメージはないと指摘し、著者は「時間ならいくらでもあります。いままでの人生で制約となっていたものがすべて消えているのですから、それこそどんなに奔放なグランドデザインでも描けるはずです。自分が好きな世界、やりだせば夢中になってしまうこと、憧れるだけでいままで諦めてきた世界の中に、きっと老いてからの人生で挑戦できるものがあるはずです」と述べています。

「おわりに」では、著者は、自身のもともとの性格を考えれば、東大卒の医師として、もっとガツガツと競争に勝つことを目指し、人を蹴落としたり、見下していたかもしれないとしながらも、「一度かなりの勝ち組になり、社会的地位を得た人が、年下の人たちから慕われていなければみじめといっていい晩年を送る姿を多く見てきたおかげで、社会的な肩書にこだわらないようになりました。首相というような地位もふくめて、肩書は最終的には失うものだし、その威光がそんなに長く続くものではないという風に思うようになったからです」と述べるのでした。多くの高齢者を見続けてきた著者だけあって、本書の内容は非常に説得力がありました。