- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2236 小説・詩歌 『街とその不確かな壁』 村上春樹著(新潮社)

2023.05.04

『街とその不確かな壁』村上春樹著(新潮社)を読みました。発売日が拙著『供養には意味がある』(産経新聞出版)と同じ4月13日で、その日にアマゾンから届いたのですが、忙しかったのと672ページものハードカバーゆえに出張に持参するのをためらったため、読了が遅くなってしまいました。感想は「まさに、ザ・村上春樹だな!」ですが、プラトニック・ラブやグリーフケア、そして幽霊に関する描写に特にそれを感じました。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「その街に行かなくてはならない。なにがあろうと」「村上春樹が、長く封印してきた”物語”の扉が、いま開かれる――」「HARUKI MURAKAMI 最新書下ろし長編」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「深く静かに魂を揺さぶる村上春樹の『秘密の場所』へ」「季節は夏だった。……川面を風が静かに吹き抜けていく。彼女の細い指は、私の指に何かをこっそり語りかける。何か大事な、言葉にはできないことを――」「長編小説、1200枚!」と書かれています。

本書は著者6年ぶりの新作小説ではありますが、この小説そのものの構想はずいぶん前に練られていたようです。「あとがき」によれば、この小説の核となったのは、1980年に文芸誌「文学界」に発表した「街と、その不確かな壁」という中編小説だとか。著者が31歳のときに書かれた400字詰めの原稿用紙にして150枚と少しくらいのこの作品は雑誌には掲載されたものの、内容的に著者はどうしても納得がいかず、書籍化はしませんでした。

著者が書いた小説で書籍化されていないものはほとんど存在しませんが、この作品だけは日本でも、他のどの国でもまだ一度も出版されていませんでした。しかし、この作品には著者にとってとても重要な要素が含まれていると著者自身が感じ続けていたそうです。1982年、著者は本格的な長編小説『羊をめぐる冒険』を書き上げました。その次に「街と、その不確かな壁」を大幅に書き直そうと思ったそうですが、そのストーリーだけで長編小説に持って行くにはいささか無理があったので、もうひとつまったく色合いの違うストーリーを加えて、「二本立て」の物語にしようと思いついたのです。

その「二本立て」の物語というのが、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』でした。この作品を書く作業はきわめてスリリングで愉しかったそうですが、書き上げて単行本として出版したのは1985年のこと。著者は36歳でした。その後、歳月が経過し、作家としての経験を積み、齢を重ねるにつれて、著者は「街と、その不確かな壁」という未完成な作品に決着をつけなければと思うようになりました。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』とは異なる形の対応があってもいいのではないかと考えるようになったのです。「上書きする」というのではなく、あくまで併立し、できることなら補完しあうものとして。

2020年の初めになって、著者はようやく、「街と、不確かな壁」をもう一度、根っこから書き直せるかもしれないと感じるようになりました。最初に発表したときから数えて、ちょうど40年が経過し、著者は71歳になっていました。そして、1200枚に及ぶ長編小説としての本書が完成したわけです。ホルヘ・ルイス・ボルヘスの「1人の作家が一生のうちに真摯に語ることができる物語は、基本的に数が限られている。我々はその限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだ」という言葉を引いて、著者は「要するに、真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある。それが物語というものの神髄ではあるまいか。僕はそのように考えているのだが」と「あとがき」の最後で述べています。これは物語というものについての著者の考えを見事に凝縮した言葉であると言えるでしょう。

本書の扉には、サミュエル・テイラー・コールリッジの『クブラ・カーン』から「その地では聖なる川アルフが人知れぬ幾多の洞窟を抜け地底暗黒の海へと注いでいった。」という一文が引用されています。この『クブラ・カーン』は幻想詩といえるものですが、何を隠そう、わたしの大の愛読書です。分厚い『街とその不確かな壁』を開くと、最初にいきなり『クブラ・カーン』の詩句が目に飛び込んできたので嬉しくなりました。コールリッジは英国のロマン派詩人であり、批評家、哲学者でもあります。『クブラ・カーン』は、彼の3大傑作の1つといわれます。クブラ・カーン(忽必烈汗)とは、モンゴル帝国の皇帝から初めて中国元朝の皇帝になった、フビライ・カンのことです。コールリッジは、ザナドゥにフビライ・カンが造った夏の宮殿についての一節を読みながら、アヘンを吸って眠りに落ち、目覚めるとすぐに書いたといわれています。バイロンに勧められて、1816年に出版したこの54行の長編詩は、現代では非常に高く評価され、英詩の中で最も美しいとさえ言われています。

1797年、コールリッジはエックスモアの寂しい農村の家で『パーチャス巡国記』という本を読みさしのまま昼寝してしまいました。すると夢の中にその本の記事が出てきて、目醒めてからすぐにその夢の幻影を詩に書きました。しかし、50数行目に至った時に来客があり、コールリッジはペンを置いて席を立ちました。数分で用事をすませ再び机に戻りましたが、もはや詩のイメージは湧いてこなかったのです。こうして甘美の極とも、あるいは天上的とも言われる作品は未完のままになっています。一条真也の読書館『夢通分娩』に全文を紹介していますので、興味がある方はぜひお読み下さい。まさに、あらゆる詩美の芳香を蒸留したエキスのような作品です。コールリッジはこの詩を書いている時に少し阿片が入っていたと言われていますが、天上からインスピレーションも受けていたに違いないと思います。この『クブラ・カーン』の詩句を扉に記したことは、著者の村上春樹氏の「『街とその不確かな壁』は、筋金入りの幻想的な物語である」との宣言だと感じました。

本書を読んで、まず「壁に囲まれた街」という設定から、わたしは「進撃の巨人」を連想しました。『進撃の巨人』は諫山創によるダーク・ファンタジー漫画で、人類が突如出現した「巨人」により滅亡の淵に立たされたという物語です。生き残った人類は「ウォール・マリア」、「ウォール・ローゼ」、「ウォール・シーナ」という巨大な三重の城壁(甕城)の内側に生活圏を確保することで100年の間、辛うじてその命脈を保っていました。これを原作とするアニメや小説・ゲーム・映画などの派生作品があり、一大ブームを起こしました。漫画の連載開始は2009年なので、「街と、その不確かな壁」はその31年も前に書かれていますが、壁に囲まれた非日常的な街という舞台設定そのものが、わたしに「進撃の巨人」を連想させました。

また、『街とその不確かな壁』には、図書館のような場所で主人公が他人の夢を読む「夢見」という行為が登場します。ここから、わたしは一条真也の映画館「世界の終わりから」で紹介した最近観たばかりの紀里谷和明監督の日本映画を連想しました。高校生の志門ハナ(伊東蒼)は事故で親を亡くし、学校にも居場所がなく、生きる希望を持てずにいました。ある日、ハナは奇妙な夢を見ます。夢から醒めたハナは、警視庁の警備課に所属する江崎(毎熊克哉)と佐伯(朝比奈彩)が彼女をある場所に連れ去ります。そこには不可思議な老婆(夏木マリ)がいて、見覚えのある奇妙な文字で埋め尽くされた分厚い本を読んでいました。その本には「世界のすべて」が記されており、世界は数週間後に滅びるというのです。さらに老婆は「お前の夢が世界を救う」とまで言うのでした。夏木マリが演じていることから宮崎アニメの名作「千と千尋の神隠し」の湯婆を思わせる老婆の行っていたことはまさに「夢見」でした。

映画「世界の終わりから」でも、小説『街とその不確かな壁』でも、別世界としてのマルチバースが描かれていますが、そこに至る方法が夢であることが共通しています。『街とその不確かな壁』では、壁の内と外に共通する場所が登場します。図書館です。主人公の「ぼく」は長年勤めた書籍の取次会社を辞めて福島県にある小さな図書館の館長に転職します。彼の仕事というのが「その月に購入する新刊書籍を、与えられた予算内で選択しなくてはならない。決定権はいちおう私に委ねられているが、もちろん私個人の好みだけで図書館の本が選ばれるわけではない。一般的に好まれるベストセラー、世間で話題になっている本、利用者から購入のリクエストが寄せられているもの、この地域のローカルな関心を惹きそうなもの、公共図書館として備えておく必要のありそうなもの、またそれに加えて、この町の人たちに読んでもらいたいと私が個人的に希望する本……そんな中から注意深く書籍を選び、購入リストを作成する」というものです。そして、司書の女性にそのリストを見てもらい、彼女の意見を加味した最終リストに従って実際の購入作業が行われるのでした。

『供養には意味がある』(産経新聞出版)

わたしは、この図書館における書籍購入の流れを興味深く読みました。というのも、本書『街とその不確かな壁』と同じく、4月13日に発売された『供養には意味がある』がなかなか好評で増刷を重ねているのですが、特に全国各地の図書館からの注文が相次いでいると知ったからです。なんでも現在の図書館利用者はほとんど高齢者だそうで、その方々にとって「供養」は心に響くテーマなのだとか。図書館で本を読まれると、当然ながら本の購入者は減るので、図書館を敵視する出版社や著者もいるようですが、わたしは購入された本であろうが借りた本であろうが拙著が読まれるのはとても嬉しいです。目的は多額の印税を得ることでなく供養という人間尊重の行為の重要性を説くという「天下布礼」にあるからです。とはいえ、『供養には意味がある』の場合は異例ともいえるほどの図書館からの注文が続いたために在庫がなくなって増刷に至ったわけですので、まことに嬉しい話です。

『街とその不確かな壁』はSFでもあり、ファンタジー小説でもあるのですが、恋愛小説としても読めます。本書の冒頭で、主人公の「ぼく」が17歳のときに16歳の「きみ」との恋愛について以下のように書かれています。

あるきっかけで昨年の秋にきみと知り合い、親しく交際するようになって八ヶ月ほどになる。ぼくらは会えば、できるだけ人目につかないところで抱き合い、唇をそっと重ねる。でもそれ以上の関係には進まない。そこまでの時間の余裕がなかったということがひとつの理由だ。そしてまた、もっと深く親密な関係を結べるような適当な場所が見つけられないという、現実的な事情もある。でもそれよりはむしろ、ぼくらがなにしろ二人だけの会話に夢中になり、時を惜しんで話すことに没頭していたというのが、理由としては大きいだろう。ぼくもきみもそれまでそんなに自由に自然に、自分のありのままの気持ちや考えを口にできる相手に出会ったことがなかったのだ。そんな相手に巡り会えるなんて、実に奇跡に近い出来事のように思える。

(『街と、その不確かな壁』P.15)

「ぼく」に向かって「きみ」は、「あなたのものになりたい」と言いました。「何もかもぜんぶ、あなたのものになりたいと思う。隅から隅まであなたのものになりたい。あなたとひとつになりたい。ほんとうよ」と言いました。でも、二人が体を重ねてひとつになることはありませんでした。物語の後半で、「ぼく」は勤務する小さな図書館のある町でコーヒーショップを一人で営む女性と出会います。二人は彼の部屋で食事をし、彼女の部屋でキスをしますが、セックスはしません。すでに40代の年齢になったとはいえ健康な男性である「ぼく」には彼女を抱きたいという欲求はありましたが、彼女は「私はセックスというものにうまく臨むことができないの。したいと思ったことはないし、実際にうまくできない」と言うのでした。彼女には結婚歴もありますが、夫ともセックスをしませんでした。それが離婚するひとつの要因になりました。「で、そういうことなしでも、これからも私と会ってくれるかしら?」と尋ねる彼女に彼は「もちろん」「君と会って、こうして親しく話をするのは楽しいから。そんなことができる相手は、この町にはほかにいない」と言うのでした。

「リビング北九州」2014年11月29日号

「リビング北九州」2014年11月29日号

『街とその不確かな壁』の主人公は、10代と40代のときに肉体関係のない恋愛を経験するわけですが、そのくだりに、わたしはけっこう感動をおぼえました。恋愛の本質とは肉体関係を伴わない「プラトニック・ラブ」にあるのではないかとさえ思いました。「プラトニック・ラブ」という言葉には、純愛とか精神的恋愛の響きがあります。「プラトニック」とはプラトン的ということですが、古代ギリシアの哲学者の名前が「愛」という普遍的な概念と結びついて、今でも日常的に使われています。これは、ものすごいことです。そう、愛の起源についての最も有名で、最も古いエピソードは、プラトンによるものです。その話は紀元前4世紀、アテネにはじまります。当時新進気鋭の哲学者だったプラトンは『饗宴』というタイトルの小冊子を書こうと決心します。これは、すでに故人となった彼の恩師、ソクラテスを称えるためのものでした。プラトンは、悲劇詩人アガトンの家を本の舞台にし、アテネの貴族たちが夕食後の会話をしているという設定にしました。

『饗宴』の登場人物は喜劇作家のアリストファネス、若く美男のアルキビアデス、それにもちろんソクラテスなどがいました。ここで議論のテーマとなっていたのは愛で、愛の起源、愛の本質、愛の目的について語り合いました。ソクラテスが基調演説をし、完壁な愛とは無形で永遠のイデアを持つ愛であると主張しました。ところが後世の人々に広く語り継がれたのは、アリストファネスが気まぐれに口にした愛と人間の起源についての寓話の方でしたアリストファネスは言いました。「神々がまだ若く世界も生まれたての頃、人間は今と違った姿をしていた。どの人間にも腕が4本、足が4本、顔が2つ、胴体が1つあり、車輪のような速さで走ることができた。神々はこれを見て、この生き物たちが地上の支配権を自分たちから奪うのを恐れ、彼らをみな2つに切断することによって、その危険を減らそうとした。人間たちは抵抗したが神々に軍配があがり、やがて人間はみな2つに切断され、それぞれ別の人間になることになった。こうして生まれた新しい人間は、機能的には何の不自由もなかった。歩くことも話すこともできるし、笑うこともスキップすることも跳ぶこともできる。だが心の奥底に騒ぐものがあった。みな自分が半人前なのだという思いから逃げられず、もう一度、一人前になりたいと強く願っていたのである」

昔の人間は球体で、2つに分かれた者は半球になったというのです! 何年も何年も別れた半球を探し求め、無駄に終わった者もいれば、幸運に恵まれた者もいました。そしてアリストファネスによると、これこそ愛の起源でした。愛は心の底にある強い憧れであり、完全になりたいという願いであり、自分とぴったりの相手にめぐり合えたときには、故郷に帰って来たような気がします。それは、こういう理由があるからなのです。アリストファネスは話を以下のように続けます。他の誰かと一緒にいるだけで味わえるこれほどの喜びが、単に肉体的なものであるはずがない。明らかにそれぞれの魂は、また別の欲望を感じている。だがそれははっきりと表現できず、一体どういうものなのか、推測することしかできない。そして、アリストファネスは「私たちは、彼らが何と答えるか知っている。何者もその申し出を断らないであろう。これがすべての人の望みであり、みな自分がはっきりと言うことのできなかった望みの正体はそれなのだと知るだろう。自分の愛する人と溶け合い、1つになることが」と語るのでした。

『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)

『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)

拙著『結魂論〜なぜ人は結婚するのか』(成甲書房)にも書きましたが、この溶け合いたい、1つになりたいという気持ちこそ、世界中の恋人たちが昔から経験してきた感情なのです。プラトンはこれを病気とは見なさず、正しい結婚の障害になるとも考えませんでした。人間が本当に自分にふさわしい相手をさがし、認め、応えるための非常に精密なメカニズムだととらえていたのです。そういう相手がさがせないなら、あるいは間違った相手と一緒になってしまったのなら、それはわれわれが何か義務を怠っているからだとプラトンはほのめかしました。そして、精力的に自分の片われをさがし、幸運にも恵まれ、そういう相手とめぐり合えたならば、言うに言われぬ喜びが得られることをプラトンは教えてくれたのです。福島県にある小さな図書館で館長となった「ぼく」の前任者の子易さんは、「ぼく」が17歳のときに経験した恋愛について、「ぼく」との間で以下のような会話を交わします。

「わたしくしの申し上げたいのはこういうことです。いったん混じりけのない純粋な愛を味わったものは、言うなれば、心の一部が熱く照射されてしまうのです。ある意味焼き切れてしまうのです。とりわけその愛が何らかの理由によって、途中できっぱり断ち切られてしまったような場合には、そのような愛は当人にとって無上の至福であると同時に、ある意味厄介な呪いでもあります。わたしの言わんとすることはおわかりになりますか?」

「わかると思います」

「そこにあっては年齢の老若とか、時の試練とか、性的な体験の有無とか、そんなことはたいした要件ではなくなってしまいます。それが自分にとって百パーセントであるかどうか、それだけが大事なことになります。あなたが16、17歳のときに相手の女性に対して抱かれた愛の心持ちは、まことに純粋なものであり、百パーセントのものだった。そう、あなたは人生のもっとも初期の段階において、あなたにとって最良の相手に巡り会われたのです。巡り会ってしまった、と申すべきなのか」

(『街と、その不確かな壁』P.380~381)

その巡り会ってしまった最良の相手である「きみ」はある日、突如として「ぼく」の目の前から姿を消します。「ぼく」は深いグリーフを抱き、それから30年もの間、結婚もしないで「きみ」のことを探し続けているのでした。このときの「ぼく」の心情は、まことに読者の心に訴えかけてくるものがありました。

ひとりの少女が、あなたの人生から跡形もなく姿を消す。あなたはそのとき17歳、結構な男子だ。そして彼女はあなたが口づけした最初の相手だ。あなたが誰よりも心惹かれた、美しい素敵な女の子だ。彼女もあなたのことがとても好きだと言った。そのときがくれば、あなたのものになりたいと言ってくれた。そんな相手が予告もなく、別れの言葉もなく、説明らしい説明もなく、あなたのもとから立ち去ってしまう。あなたの立っている地表から消え失せる。文字通り煙のように。(中略)愛する相手にそのように、理不尽なまでに唐突に去られるのがどれほど切ないことか、それがいかに激しくあなたの心を痛めつけ、深く切り裂くか、あなたの内部でどれだけ血が流されるか、想像できるだろうか?

(『街と、その不確かな壁』P.152~153)

愛する相手が行方不明になることも辛いグリーフ体験ですが、まだ死んだと決まったわけではないので、その不条理を解消すべく、残された者はさまざまな可能性を頭に描きます。このときの「ぼく」も、彼女が「何か差し迫った事情があってよその街に引っ越してしまった」とか、「道を歩いているとき空から何かが落ちてきて、頭にあたって記憶を亡くしてしまった」とか、「誰かに捕まってどこかに監禁されている」とか、「彼女が自分のことが突然好きでなくなった」とか、ついには「どこかの街角に小型のブラックホールみたいなものが人知れず口を開けていて、通りがかりにそこに吸い込まれてしまった」といった非現実的な可能性までも想像するのでした。しかし、相手が死んだとわかっている場合のグリーフは、生きている可能性を想像できないがゆえに重く暗いものとなります。じつは、「ぼく」の前任者の図書館長だった子易さんは、幼いわが子を交通事故で亡くした経験がありました。息子の5歳の誕生日に買ってやった赤い自転車に乗った息子がトラックに轢かれて亡くなったのです。

残された両親の悲しみは言うまでもなく、計り知れないほど深いものだった。限りなく愛情を注いでいた子供が、目の前から唐突に消え失せてしまったのだ。その生まれたばかりの健やかな命は――そこにあった温もりと笑顔と歓びに満ちた音声は――時ならぬ突風を受けた小さな炎のように一瞬にしてかき消された。彼らの絶望、喪失感はどこまでも通説で救いのないものだった。子供の死亡を知らされた母親はショックで意識を失ってその場に倒れ込み、そのまま何日も泣き暮らした。

子易さんの抱いている悲しみも妻のそれに劣らずに深いものだったが、同時に彼には、妻を護りきらなくてはならないという強い思いもあった。喪失の衝撃の中に深く沈み込み、生きる意欲をほとんど失ってしまっているように見える妻を、なんとかそこから救い出し、元の軌道に戻していかなくてはならない。もちろん元通りとはいかないだろうが(それが不可能であることは彼にもよくわかっていた)、少しでも平常に近い地平に、彼女をひっぱり上げていく必要がある。子供の死をいつまでも悼み続けているわけにはいかない。なんといっても人生は長期戦なのだ。そこにどれほどの悲しみがあるにせよ、喪失と絶望が待ち受けているにせよ、一歩一歩着実に足を前に踏み出していかなくてはならない。

(『街と、その不確かな壁』P.327~328)

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

ここに書かれていることは、今年の9月からクランクインする映画「君の忘れ方(仮題)」の原案である拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)の内容とも重なる、グリーフケアの要点です。しかし、妻の悲しみを少しでも軽くしようとして子易さんがどれほど熱心に努めても、彼女の心は暗く深い淵に沈み込んだまま浮かびあがってはきませんでした。自分だけの部屋に閉じこもって厚い扉を閉め、内側から鍵をかけてしまったかのようでした。朝から晩まで誰に対してもほとんど一言も口をききませんでした。彼が何を言っても、何を話かけても、その言葉は堅固な殻に阻まれ、はねつけられました。子易さんが妻の身体に手を触れると、まるでどこかの見知らぬ男に無作法に触られたかのように、彼女は身を固く縮め、筋肉を強ばらせました。『街と、その不確かな壁』には、「そのことは子易さんに深い悲しみをもたらした。彼にとってまさに二重の悲しみだった。彼はまず大切な子供を失い、それに続いて大事な妻をも失いつつあるのだ」と書かれています。

子易さんの妻は身心を病み、ついには川に身を投げてしまいます。愛するわが子を交通事故死で、愛する妻を自死で失った子易さんの悲しみは深いものでしたが、彼はけっして自死はしませんでした。なんとか悲嘆の淵から這い上がり、年齢を重ね、私財を費やして作った図書館の館長となったのです。しかし、もともと心臓が弱かった子易さんは健康増進のために山を散策していた途中、突然の心臓発作で急逝してしまったのです。その子易さんは幽霊となって、東京から福島県にある図書館を訪ねてきた「ぼく」を出迎え、面接し、「ぼく」が新しい館長として職責を果たせるように指導してきたのです。生きている人間とばかり思っていた子易さんが幽霊であると知ったときの「ぼく」の驚きは大きく、混乱するばかりでした。

当たり前の話だが、幽霊に関して我々が知らないことは数限りなくある。

「はい、わたくしにもわからないことは数多くあります」と子易さんは私の考えを読んだように言った。「なぜわたくしが死んで無に帰することもなく、こうして意識を保ち、仮初めの姿かたちを保ち、この図書館に留まり続けていられるのか、自分でもよくわからんのです」

私は何も言わず子易さんの顔をじっと眺めていた。

「意識というのはまったくもって不思議なものです。『意識とは、脳の物理的な状態を、脳自体が自覚していることである』という説を何かの本で読んだことがあります。はて、いかがなものでしょう、それは果たして正しい定義なのでしょうか? どうお考えになります?」

(『街と、その不確かな壁』P.291)

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

幽霊については、わたしは拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「幽霊論」で取り上げました。そこで、「葬儀」と「幽霊」は基本的に相容れないと述べました。葬儀とは故人の霊魂を成仏させるために行う儀式です。葬儀によって、故人は一人前の「死者」となるのです。幽霊は死者ではありません。死者になり損ねた境界的存在です。つまり、葬儀の失敗から幽霊は誕生するわけです。わたしは、「幽霊は実在するのか、しないのか」といった二元的な議論よりも、「なぜ、人間は幽霊を見るのか」とか「幽霊とは何か」といったテーマに関心があります。あまり「幽霊に関心がある」などと言うと、冠婚葬祭会社の社長としてイメージ的に良くないのではと思った時期もありましたが、最近では「慰霊」「鎮魂」あるいは「グリーフケア」というコンセプトを前に、怪談も幽霊も、さらには葬儀も、すべては生者と死者とのコミュニケーションの問題としてトータルにとらえることができると思います。

私は質問した。「あなたが亡くなってから、そうして……そのようなかたちに、つまり……幽霊になられるまでに、何か段階のようなものはあったのでしょうか?」

「いいえ、段階というようなものはございませんでした。気がついたときには、ああ、わたくしはもうこのような状態になっておったのです。時間的なことを申し上げれば、わたくしが死んだのが今から1年あまり前で、それからこのようなかたちをとるようになったのが、つまり実際の肉体を持たない意識という存在になりましたのが、死後1ヶ月半ばかりのことであったと記憶しております。わたくしが死んで、葬儀が行われ、遺体が焼かれ、お骨が墓に納められたそのあとで、わたくしはこうして幽霊となってこの地上に戻ってまいったわけです。その間に何があったのか、どのような段階が踏まれたのか、それはわたくしには把握できておりません」

(『街と、その不確かな壁』P.296)

『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)

『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)

このように、『街と、その不確かな壁』には幽霊が登場します。わたしは、もともと、村上春樹の文学とは「死者と生者との交流」が最大のテーマであると思っています。拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の「生命の輪は廻る〜あとがきに代えて」にも書きましたが、もともと村上春樹の文学には、つねに死の影が漂っています。彼の作品にはおびただしい「死」が、そして多くの「死者」が出てくるのです。もっとも村上作品には「幽霊が出る」場合と「人間が消える」場合と二種類ありますが、これは機能的には同じことです。このような「幽霊」文学を作り続けてゆく村上春樹の心には、おそらく「死者との共生」という意識が強くあるのでしょう。『街と、その不確かな壁』では、「ぼく」の新しい恋人となったコーヒーショップの彼女が閉店後のカウンターの椅子に1人で座って読書する場面があります。その本は、ガルシア=マルケスの『コレラの時代の愛』でした。ガルシア=マルケスの熱心な愛読者であるという彼女は特に『コレラの時代の愛』が好きだそうで、このときも2度目の読書でした。その中で特に好きだという箇所を彼女は読み上げます。

フェルミーナ・ダーサとフロレンティーノ・アリ―サは昼食の時間までブリッジにいた。昼食になる少し前にカラマールの集落を通過した。ほんの数年前まで毎日のようにお祭り騒ぎをしていたあの港も今では通りに人影がなく、すっかりさびれていた。白い服を着た女が一人、ハンカチを振って合図しているのが見えた。フェルミーナ・ダーサは、あんなに悲しそうな顔をしているのに、どうして乗せてやらないのか不思議に思っていると、船長が、あれは溺死した女の亡霊で、通りかかった船を向こう岸の危険な渦のところに誘い込もうとしているのだと説明した。船が女のすぐ近くを通ったので、フェルミーナ・ダーサは陽射しを浴びているその女の姿を細部に至るまではっきり見ることができた。この世のものでないことは疑いようがなく、その顔には見覚えがあるような気がした。

(ガブリエル・ガルシア=マルケス著、木村榮一訳『コレラの時代の愛』新潮社)

ガルシア=マルケスについて、彼女は「彼の語る物語の中では、現実と非現実とが、生きているものと死んでいるものとが、ひとつに入り混じっている。まるで日常的な当たり前の出来事みたいに」と言います。いわゆるマジック・リアリズムと多くの人が呼ぶものですが、彼女は「そういう物語のあり方は批評的な基準では、マジック・リアリズムみたいになるかもしれないけど、ガルシア=マルケスさん自身にとってはごく普通のリアリズムだったんじゃないかしら。彼の住んでいた世界ではごく日常的に混在していたし、そのような情景を見えるがままに書いていただけじゃないかな」と言います。それを聞いた主人公は「つまり彼の住む世界にあっては、リアルと非リアルは基本的に隣り合って等価に存在していたし、ガルシア=マルケスはただそれを率直に記録しただけだ、と」と言うと、彼女は「ええ、おそらくそういうことじゃないかしら。そして彼の小説のそんなところが私は好きなの」と語るのでした。これはそのまま、村上春樹の小説について当てはまること。『コレラの時代の愛』からの引用文も村上文学そのものですし、村上春樹は死者たちが混在する世界をそのまま描写したに過ぎないと告白したのでしょう。たぶん。

このように、『街とその不確かな壁』という小説には「愛」と「死」という人類にとっての2大テーマについて書かれているわけですが、他の村上作品にはないもうひとつのテーマも書かれています。「老い」です。著者が31歳のときに書いた中編小説「街と、その不確かな壁」から40年が経過して、71歳のときに長編小説『街とその不確かな壁』が完成したわけです。つまり、著者は老いながらこの小説を完成させたわけです。わたしが本書を読み終えたのは、還暦となる60歳の誕生日を迎える今年5月の初めでした。自分が還暦を迎えて「老い」の入口に立つことにどうしても違和感をおぼえていたわたしは、『街とその不確かな壁』の主人公が壁の中の川の中に入って歩く場面に惹きつけられました。

ところどころで立ち止まって、自分のそのときの状態を細かく点検しながら、川の中を歩き続けた。間違いない。私の肉体はその川を遡るにつれて少しずつ、しかし確実に若返っていった。私は二十代をじわじわと遡り、二十歳という分岐点に近づいていった。腕をさすってみると、肌はすべすべとしてますます滑らかなになっていた。長年にわたる読書によって痛めつけられていた視野は、霧が晴れるようにクリアになり、身体のあちこちにこびりついた贅肉が少しずつそぎ落されていた。日頃から体重の増加にはかなり気を配っていたつもりだが、それでも自分でも気づかないうちに、身体の各所に余分な肉が付着していたことを思い知らされた。頭に手をやると、髪は明らかにより太く、より濃密になっていった。そして今では、わたしの足腰は健康な活力に満ちており、どれだけ歩いても疲れを覚えなかった。

(『街と、その不確かな壁』P.593)

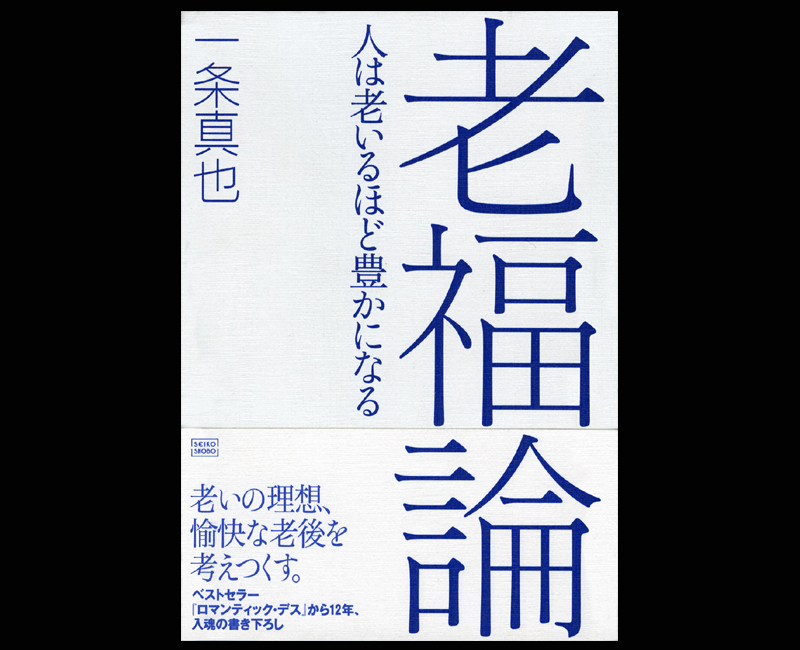

『老福論〜人は老いるほど豊かになる』(成甲書房)

『老福論〜人は老いるほど豊かになる』(成甲書房)

これを読んだとき、わたしは即座に「この川に入りたい!」と思いました。入っただけで贅肉を落としてくれて、視野や毛髪を回復してくれて、さらには活力まで与えてくれる「若返り」の魔法の川に。しかしながら、壁の中の主人公の影がもう一度自分と一緒になって壁の外の世界に戻るべきであると訴える場面を思い出しました。この物語では本体と影が分離するのですが、影と引き離された本体は壁の中で老いもせず、死ぬこともないのです。そんな主人公に向かって、彼の影は「いいですか、おれの目からすれば、あっちこそが本当の世界なんです。そこでは人々はそれぞれ苦しんで歳を取り、弱って衰えて死んでいきます。そりゃ、あまり面白いことじゃないでしょう。でも、世界ってもともとそういうものじゃないですか。そういうのを引き受けていくのが本来の姿です。そしておれも及ばずながらそれにおつきあいしています。時間を止めることはできないし、死んだ者は永遠に死んだままです。消えちまったものもは、永遠に消えたままです。そういうありようを受け入れていくしかありません」と言うのでした。これはまさに還暦を目前にして、何らかの不条理を感じているわたしに対する言葉であると思いました。そう、本当の世界では、人は老い、死ぬものなのです。わたしは還暦となる自分を受け入れ、この先に待っている死すべき運命も受け入れるしかありません。今から20年前の2003年に書いた拙著『老福論〜人は老いるほど豊かになる』(成甲書房)を読み返したいと思います。