- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2023.06.09

『死者と霊性の哲学』末木文美士著(朝日新書)を読みました。「ポスト近代を生き抜く仏教と神智学の智慧」というサブタイトルがついています。著者は、1949年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、東京大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授。比較思想学会会長。専門は仏教学・日本思想史。仏教を含めた日本思想史・宗教史の研究とともに、広く哲学・倫理学の文脈のなかで、現代に生きる思想としてそのあり方を模索。『日本宗教史』(岩波新書)、『日本仏教史』『仏典をよむ』(新潮文庫)、『日本仏教入門』『日本の思想をよむ』(KADOKAWA)、『草木成仏の思想』(サンガ)、『親鸞』(ミネルヴァ書房)など、著書多数。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「東西融合から生まれる思想の叡智をめぐる旅」として、「キリスト教、仏教、神道、インド哲学、啓蒙主義、普遍主義、親鸞、曇鸞、最澄、マルクス、サルトル、レヴィナス、本居宣長、平田篤胤、西田幾多郎、カスリス、ブラヴァツキー、ベサント、鈴木大拙、田辺元、井筒俊彦…「メメント・モリ」「死の哲学」、靖国神社から日本国憲法まで。」「仏教学の第一人者がたどり着いた『ポスト近代論』。」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「神智学や仏教の思索を継承してゆくことは、私自身が考えついたというよりも、まさしく大いなるものからの贈与として与えられたものである。次々と贈られてくる神聖で豊饒な、言葉にならない言葉に身を浸し、酔いながら、それを私の乏しい能力でどれだけ公共的な言葉に翻訳し、整理し、読者に分かってもらえる一冊の著作としてまとめることができるのか。この数箇月は、ひたすらその苦痛と歓びに明け暮れしてきた。願わくば、軽少な今日の文化と正反対な本書に食らいついてくださる読者が一人でも多からんことを。 令和辛丑歳初冬 末木文美士」と書かれています。

カバー前そでには、「近代の価値観は崩壊し、格差はますます広がり、弱肉強食のポスト近代へ突入した。それでもしぶとく根を張り、生き抜いてきた『もう1つの近代』という思想がある。日本仏教の思想は、従来の哲学には欠けていた新鮮な発想に富む。そう気づいた仏教研究の第一人者である著者が、哲学の分野に挑み、『死者』や『霊性』の問題を発掘。ポスト近代のニヒリズムに抗しつつ、理想や希望を取り戻す壮大な試み」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

1章 近代は終焉したか?

1 Qアノンとご飯論法

2 コロナと終末

2章 普遍か、特殊か

1 近代の普遍性要求

2 普遍主義の受容

3 日本という特殊性

3章 厄介な他者

1 関係の中の人間から他者へ

2 多様な他者

3 他者をめぐる理論

4章 死者と死後

1 死者といかに関係するか

2 死後はどうなるのか

3 霊性という問題圏

5章 死者と霊性的世界

――神智学を手掛かりとして

1 死者‐霊性の時代としての近代

2 心霊学を超えて

3 新たな普遍性

4 死後と霊性的世界

6章 日本の霊性論

1 消された死者論・霊性論

2 霊魂論の近代

3 中世の死者論・霊性論へ

7章 霊性的世界と言葉

1 矛盾する言葉

2 贈与される言葉

3 霊性の根源へ

4 仏身論から霊性を考える

8章 霊性と倫理

1 死者が築く歴史

2 他者と菩薩の倫理

3 世界の生成と「原‐倫理」

4 根源と「破れ」

9章 理想と夢想

――もう1つの近代の道

1 霊性論の両義性

2 夢想としての平和主義

3 霊性論とナショナリズム

10章 理想を呼び起こす

――ポスト近代に抗して

1 憲法を考える

2 霊性と国家

3 日本からの発信

「あとがき」

「はじめに」で、近代の中で表面から消された死者と霊性の問題を、19世紀以来本格的に展開してきたのが神智学の系譜であったとして、著者は「神智学は、近代の中にありながら、従来考えられてきた近代の主流の哲学とはまったく異なる発想に立ち、哲学・科学・宗教を総合しながら死者と霊性的世界について考察を深めてきた。表層の近代の現世主義的合理主義によって、日蔭へと追いやられてきた神智学の叡智に改めて目を向けたい。神智学に関してもう1つ重要なのは、それが西洋の枠に捉われず、東洋の智慧を積極的に取り入れ、インドやスリランカに拠点を置いて、東西融合の新しい思想文化の構築に挑んだことである。それによって、近代は西洋においてのみ形成されたという常識は大きく揺るがされることになるであろう」と述べています。

1章「近代は終焉したか?」の2「コロナと終末」では、「コロナ下の五輪」が、いみじくもIOC幹部が「パラレル・ワールド」と表現したように、恐怖に怯える世界に囲まれた異質の狂騒的な祝祭空間として、別世界的に進行する奇妙な重層世界が出現することになったとして、著者は「コロナは従来の価値観を大きく転換させることになった。生身の接触が控えられる中で、インターネットの普及によるバーチャルな人間関係が推進される。『他者』は身体性を失い、画面の中に現われる見せかけの存在に変わる。他者との『絆』は、アプリを消せば消えてしまうはかないものでしかない。世界中で国境を越えた交流が断絶するという前代未聞の事態は、観光、ビジネスはもちろん、研究者にとっても大きな試練となった。しばらく前にはSFの中にしかなかった近未来的な状況が、一気に現実のものとなった」と述べます。

「仏教が展開する四劫説」では、感染症は、もちろん感染者個人の生命の危機を招くものですが、パンデミックとなると、人類全体の問題に関わってくると指摘し、著者は「個人の場合で考えても、それが直ちに生命を奪わないとしても、後遺症を含めて、体力を弱める。また、慢性疾患のある場合に、危険は大きくなる。それは人類全体の場合も同じである。コロナだけで直ちに人類の危機とはいえなくても、それが他の要素と複合されれば、人類全体の存続と関わる事態も想定される。世界終末時計は、第二次世界大戦後、核兵器に危機感を持った科学者たちによって考案されたが、コロナのパンデミックの中で、これまで最短の100秒前にまで至っている」と述べています。ちなみに、2023年6月現在の残り時間は90秒となっています。

確かに個人の生命に限界があって、必ず死が訪れるのと同じように、人類が永遠に続くことも絶対にあり得ません。さらにいえば、地球や太陽系もまたいつかは消滅するであろうとして、著者は「もちろんそんなはるか先のことをいっても仕方ないが、しかし、仏教ではこの世界全体の消滅をも視野に収めた理論を展開している。それが四劫説である。即ち、この世界は成・住・壊・空の四つの状態を繰り返すという。それぞれは二十劫(劫は長い時間の単位)からなる。現在は住劫であるが、住劫は同じ状態が続くわけではなく、減劫と増劾を20回繰り返す。減劫は人間の寿命が8万歳から100年に1歳ずつ減って10歳までになり、そこから増劫になり寿命が8万歳まで延びる。減劫の終わりには、小の三災(刀兵・疾疫・飢饉)が起こり、壊劫には大の三災(火災・水災・風災)が起こるという。一見おとぎ話のようだが、今日の状況を考えると、それはきわめて切実な現実の問題を提示しているように思われる」と述べます。

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

3章「厄介な他者」の2「多様な他者」の「死者と関わりなく生きることはできない」では、放射能にしても、ウイルスにしても、それを科学的に検出する方法はあり、その所在を突き止めることはできるといいます。しかし、それさえもできない、まったく感知されない他者もあるのではないか。その代表として死者を挙げることができるとして、著者は「確かに葬儀や法要、あるいは慰霊などの儀礼においては、死者が臨在し、死者と関わることができる。あるいは夢に死者が立ち現われることもあるであろう。けれども、死者との間に公共の言葉は通用しない。それでも、私たちは否応なく何らかの形で死者と関わりなく生きることはできない。生きている人たちの他者性は、いわば公共性の裏側に他者性を蔵しているので、それが思いがけない時に出現する。それに対して、死者ははじめから公共的ではあり得ない。その意味で、死者はまったき他者であり、他者の典型といってもよい」と述べます。これは拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)での主張と同じです。

『唯葬論』の「哲学論」では、「死の哲学」としてのハイデガーの思想に言及しましたが、「哲学の問題としての死者」では、著者は「死という問題を自らの問題としてずっと考えていた。しかし、自らの死を問題にする限り、生きていて論じられる間に死を体験することはできないし、それを体験した時はもはや通常の言葉で語ることはできない。それ故、いずれにしても直接死の問題を論ずることはできなくなる。その矛盾の典型は、ハイデガーに見られる。ハイデガーは『死への先駆的決意』によって、人間は本来性を取り戻すことができると説く。ところが、どんなに先駆的に到達しようとしても、死そのものには達せられない。結局は、生の立場から死を見るという限界を突破することができない。しかし、自らの死ではなく、他者の死ということであれば、誰でも死を経験している。身近な人の死を体験しなかった人はいないであろう。死者は不在によって生者に対して大きな力を働かせる。生者を恨む死者、生者を守る死者、死者もまたさまざまな相貌を持つ。それならば、自らの死から、他者の死、あるいは死者としての他者へと問題をずらし、議論すべきではないのか」と述べています。

「神仏に手を合わせること」では、死者を突き詰めていくと、神々や仏たちも同じように他者と見ることができるといいます。多神教的な神々は、西洋の哲学ではその位置づけがなかなか理論的に解明できません。一神教的な観点からは、ともすれば多神教は一神教以前の原始的な宗教と見られ、本格的な検討に値しないものと考えられました。それに対して、仏教はキリスト教に対抗しうる宗教と考えられ、理論的にも考究されましたが、その際、多数の仏や菩薩たちの存在には十分に目が向けられませんでした。著者は、「仏・菩薩たちは『空』とか『無』に吸収されるものと見られ、それぞれ個別性を持った仏・菩薩たちは単なる方便と考えられ、仏教の本質とはされなかった。しかし、神々や仏・菩薩を単なる未開の多神教や方便として済ませることができるであろうか。私たちは神社や寺院で礼拝するが、それらは何の意味も持たないものであろうか」と述べます。

神仏は見えないものですし、またご利益を願ったからといって、それ相応の見返りを与えてくれるとも限りません。それでも、神仏に手を合わせることは、神仏と何かの関係を持つことです。伝統的な表現を使えば、「縁を結ぶ」ということです。「他者をめぐる3つの層」では、他者はいささか性質を異にした三層に分けることができるとして、著者は「第一層として、私たちが通常公共的次元で交流できる人間の裏側の了解不可能性、第二層は死者、第三層は神仏である。時間性という点から考えれば、第一層の他者は、同時的存在としての他者であり、第二層はかつて存在し今は非在の他者、第三層は過去も今も非在の他者として区別される。非在というのは、存在しないというのではなく、公共的な場で把握できないという意味である」と述べるのでした。

4章「死者と死後」の1「死者といかに関係するか」の「日本人の死生観を遡る」では、新たに慰霊や鎮魂の問題がクローズアップされるようになったのは、東日本大震災によるところが大きいと指摘します。もう1つ無視できないのが、平成期の天皇(現上皇)が、災害地の見舞いとともに、戦争の犠牲者を慰霊する旅を続けたことでした。著者は、「天皇はそれを象徴としての天皇の任務として行ない、それが国民に広く受け入れられることになった。こうして、慰霊は政治に左右されない、より根源的な問題として提起された。しかし、こうして慰霊が大きく取り上げられるようになっても、それについての理論的探究はほとんどなされていない。そもそも、『慰霊』は古くは見られない語であり、『鎮魂』は、生者の魂を身体に留め、さらにはその魂に活力を与える『タマフリ』を含むものであった。宮中では、11月に天皇・皇后などの鎮魂を目的とする鎮魂祭が行なわれた」と述べます。

『先祖の話』を書いた民俗学者の柳田国男は、理論化されたものではなく、生活の中の民俗的な行事や風習に仏教以前の日本人の死生観を見ようとしました。柳田によれば、死者はアラタマ(新魂=荒魂)として祀られる必要があり、やがて個体性を失って祖先神に一体化していくといいます。死者の魂や祖先神は遠く離れたところに去ってしまうのではなく、生者の身近にいます。近くの山に住み、稲作の時期には下りてきて、田の神として農耕を守るというのです。著者は、「この柳田の説は、日本人にとってかなり納得がいきやすいように思われる。しかし、死者が身近にいるというのは、じつは必ずしも古くからの日本人の信仰というわけではない。はじめてそのことを明確に唱えたのは、幕末近くの平田篤胤である。近世になって、墓制が整備され、死者に対する畏れが少なくなって、ようやく死者への親しみが持てるようになったのであって、それ以前の段階では、庶民は死者の埋葬も十分にできず、死者はむしろ避けられなければならない危険な存在だった」と述べます。

「イエ制度という発想は明治以降」では、柳田の説は、一見日本人ならば誰にでも妥当し、古代からずっと続いてきたように見えますが、実際にはかなり限定された時代にのみ当てはまるものであったとして、著者は「即ち、近世後期から近代へかけて、家父長制的なイエ制度がもっとも強くはたらき、かつ稲作農業が国の根幹をなしていた時代の、ある程度裕福な自作農をモデルとしている。柳田の『先祖の話』は、戦争末期に書かれ、戦後すぐに出版された。イエの継承者が戦死してイエ制度が危機に瀕した状況の中で、その危機意識に突き動かされたものであった」と述べています。

その後の占領政策でイエ制度は否定されました。家父長による家督相続は均分相続に代わり、やがてイエは崩壊します。また、農地解放で農地が小分化されるとともに、専業農家が困難になり、人口の都市流入によって、都会のサラリーマンの核家族が家族のモデルとなっていきました。著者は、「そうなると、柳田の示した死生観は、必ずしも日本人に共有されるものではなくなっていく。死者が住むのは里山ではなく、天国とされるようになる。そこには、戦後のアメリカニズムの影響もあるであろうが、また、ビルの立ち並ぶ都会では上に開かれた空が死者の行方として自然だったということもあろう」と述べます。

「重層的な死生観は単一化できない」では、柳田が仏教の影響を排除して、日本人独自の死後観を明らかにしようとしたことが紹介されます。しかし、仏教や中国思想が入ってきてはじめて日本人は人間観や自然観を形成するようになったのであり、それ抜きにして日本人独自の考えを抽出することはできませんでした。しかし、日本に入った仏教は、すでに中国で大きく変容していますし、それがさらに日本で変容していきます。著者は、「そこには、重層的な死生観が入り込んでいて、決して合理的に単一化して、整理することはできない。例えば、戦争の死者は靖国神社で神道的な祭祀を受けるとともに、郷里では多くの場合仏教的な祭祀を受ける。それは必ずしも矛盾したことと考えられていない。仏教では輪廻説が原則である。それ故、死後、次の生が確定するまでの四十九日の間は、死者の行方を決めるのに追善供養によって助けることが可能としても、それを過ぎて次の生に入ってしまえば、もはや追善供養は意味を持たない。実際、スリランカやタイなどの上座部仏教やチベット仏教では、年忌法要などは行なわれない。ところが、東アジアでは、儒教的な祖先崇拝と習合することで、年忌法要が重要な意味を持ってくる。それは、輪廻とどう関係するのだろうか。まして、極楽に往生したり、即身成仏したらどうなるのだろうか」と述べます。

『供養には意味がある』(産経新聞出版)

『供養には意味がある』(産経新聞出版)

そもそも死者との間では、私たちが日常で使っている公共的な言葉は通じません。たとえ公共的な言葉で語りかけたとしても、それがどこまで死者に通じているかは、誰にも分からないのです。逆に死者の側がどのようにして生者に語りかけてくるかも分かりません。著者は、「そもそも死者は生者と同じような姿で存在するわけではない。それでも、生者は死者と関わりを持たないわけにはいかない。非在者としての死者が否応なく生者に迫ってくる。その死者とのような形で関わることが可能なのであろうか。死者は沈黙の言葉で生者に訴える。それは場合によっては、生者にとって危険を及ぼすことがないともいえない。不慮の災害や戦争の死者たちの沈黙は、しばしば生者を追い詰める。アウシュヴィッツの死者たちの沈黙の前で、一体誰が何を語ることができたであろう」と述べています。

『葬式不滅』(オリーブの木)

『葬式不滅』(オリーブの木)

「死者たちの異界へ通じる路」では、死者との関係を秩序化する「儀礼」という問題を考えます。著者は、「通常の公共的な場所で死者と関わることができず、また死者からの不意打ちの打撃を和らげる必要があるとすれば、どうすればよいだろうか。そこで、死者を迎える儀礼という「場所」が設定されることになる。儀礼とは、一定の手順によって、通常では関係を持つことのできない他者との関係を可能とする場所のことである。まず葬儀によって死者を公共の場から別の秩序へと送り出す。それは、天国とか、極楽とか、黄泉とか、あるいは墓地や近くの山であるかもしれないが、生者にとっては不可知な場である。曖昧で不可解な他者を、それでもひとまず別の秩序に移した上で、新しい関係を構築しようとする」と述べます。

『論語と冠婚葬祭』(現代書林)

『論語と冠婚葬祭』(現代書林)

遺骨は墓地に埋められ、位牌というヨリシロが仏壇に置かれることで、墓地や仏壇は死者たちの異界へと通ずる通路となります。公共の言葉が通じない世界への扉を開くのは、法要という儀礼であり、その中で唱えられる呪言としての経文です。著者は、「もちろん、そのような仏壇や経文の理解は、仏教本来のものと異なる。仏壇はもともと本尊を安置する場所であり、経典の読誦はそれによって生ずる功徳を死者に廻向(回向)すると説明される。廻向というのは、自分の功徳を他者に施与し、他者の功徳としてカウントできる仕組みである。それ故、理論的には仏壇で経文を読誦するのは、死者の功徳を増すためであって、死者と直接関わることにはならない。けれども、実際の機能としては、それによって死者を呼び出し、死者と関係を結ぶこととして受容されている」と述べます。ちなみに、拙著『論語と冠婚葬祭』(現代書林)では、日本の仏式葬儀の正体が儒教であることを訴えました。

2「死後はどうなるのか」の「キューブラ―=ロスと臨死体験」では、多数の臨死体験者の報告をもとにキューブラ―=ロスが到達したのは、死に至る過程の5段階に対応するかのように、死亡直後にも5段階があるということだったことが紹介されます。彼女の自伝『人生は廻る輪のように』(原著1997。和訳1998)によると、第一期は、体外離脱であり、肉体から抜け出し、エーテル状の霊妙な身体をまとって浮遊します。第二期は、肉体を捨てて、霊やエネルギーとなった状態で、どんな場所にも思考と同じ速度で移動できます。第三期になると、守護天使に導かれて、トンネルや門などを抜けますが、最後にまぶしい光を目撃します。これは強烈な光となって現われる愛です。そして、第四期には、エーテル状の身体を脱して、霊的エネルギーそのものに変化します。そこで、生前の行為がすべて露わになり、その選択が問われることになります。そして最後に、「無条件の愛」に達するといいます。

『命には続きがある』(PHP研究所)

『命には続きがある』(PHP研究所)

「幽霊、霊媒、漠然とした気配、夢の中……」では、死者の霊魂の問題が語られます。死者は幽霊のような姿を取って出現することもあろうし、また、霊媒を通して現われることもあるかもしれません。しかし、そのような事実的な出現は必然的な前提ではないとして、著者は「じつをいえば、私自身はそれほど具体的な死者の出現に遭遇していない。それでも、漠然と気配を感じることはあるかもしれないし、夢の中に現われるかもしれない。あるいは、まったくの不在が逆に不気味さをもって迫ってくるかもしれない。もっとも普通には、先に述べたように、『儀礼』という形式化された場所はもっとも死者との関わりを安定した形で成り立たせる。そして、長い年月のうちには、死者は私の生き方の一部となって、他者でありつつ他者性を喪っていくかもしれない。例えば、『私の父は私の中に生きている』というように。しかし、どのように出現しても、あるいは出現することがなくても、かつて存在して、今不在なる者としての他者との関係は必然的なのである。不在なる見えざる者と関係せざるを得ない矛盾にこそ、死者との関わりのもっとも重要な点がある。その矛盾ゆえに、死者や死後の問題は、時にはとんでもないいかさまの種ともなり得るのであり、いわば事実と虚構のはざまに展開されるのである」と述べます。

「死者論を認めない哲学的系譜」では、公共の言葉が通用しないということは、公共の言葉で語ろうとすれば、どうしても矛盾が出てきてしまうことを意味すると述べられます。矛盾することは語り得ないことだ、と語ること自体を拒否することも1つの道です。そのことをもっとも厳密に主張したのが初期のウィトゲンシュタインでした。彼は『論理哲学論考』(1921)において、無矛盾的に構成される世界の論理構造を明らかにして、「語り得ないことについては沈黙しなければならない」と主張しました。「語り得ないこと」というのは、無矛盾的な言説の体系の範囲に入らず、真偽を明らかにできないような命題であると指摘し、著者は「死者や霊性に関する言葉はこの範疇に入る。したがって、それについて語る言葉は無意味である」と述べます。

ただし、そのような領域がないというわけではありません。ウィトゲンシュタインによれば、その領域は命題として「語る」ことはできず、ただ「示す」ことだけが可能だというのです。つまり、死者や霊的世界は、あるかもしれないが、言語的に語られるものではなく、そういう領域がある(かもしれない)として、指示されることだけが可能ということになるわけです。著者は、「このような発想のもとは、カントの『純粋理性批判』(1781)における純粋理性の弁証論に遡る。カントは、純粋理性の無制限な応用を誡め、その適切な使用のために、可能性の限界を定めようとした。その中で、霊魂などについての命題は矛盾をきたし、成り立たないことを明らかにした。こうして、カント-ウィトゲンシュタインの系譜を認める限り、死者や霊性の議論は成立しないことになる」と述べています。

「死に近づいた子供は蝶の絵を描く」では、他者に関する言語は、どのように特徴づけ、どのように扱えばよいかという問題が語られます。キューブラー=ロスは「象徴的言語」という用語を用いました。死に近づいた子供たちは、しばしば蝶の絵を描くといいます。これは、死が肉体からの解放として自由に羽ばたくということを予感しているからだというのです。そのような絵が象徴的言語であり、それは必ずしも通常用いる言語ではありません。著者は、「そうした表現を広くは『象徴的言語』と呼ぶことも可能であり、その中にはこのような非言語的表現も含まれるであろう。あるいは、詩的言語や儀礼における呪的言語も含まれよう。本書では、公共性と他者を対比してきたから、ここでも『公共言語』に対して、それを『他者言語』と呼ぶことにしたい」と述べています。

3「霊性という問題圏」の「WHOで見送られた『霊的』では、WHO(世界保健機関)では、健康について、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と定義していることが紹介されます。すなわち、肉体的と精神的と、もう1つ社会的という要因について、健康であることが達成目標とされます。いわゆる「ウェルビーイング」ですが、それにもう1つ「霊的」(スピリチュアル)ということも加えるべきだということで、1998年の総会で議論されましたが、見送られた経緯がああります。これはイスラーム圏の伝統医療の立場から提案されたものでした。日本でも賛成する向きもあり、宗教研究者の間でも議論になりましたが、著者は反対の立場だったそうです。著者は、「日本人の感覚や慣例からして、霊的な健康ということは不自然のように思われる。『あなたは霊的に不健康だから治療しなさい』などと言われても、とまどうであろう」と述べるのでした。

5章「死者と霊性敵世界――神智学を手掛かりとして」の1「死者‐霊性の時代としての近代」では、19世紀後半のポスト近代に、それまで正統的なキリスト教では封印されていた死者や心霊が、キリスト教の強制力の弱体化とともに新しい形で表に出てきたことが指摘されます。それがオカルト主義や心霊主義として、まさしくこの時代に隆盛に向かうことになるとして、著者は「そのような流れは、ともすれば近代の中に迷い込んできた前近代の残滓として、無知蒙昧な連中の迷信と見られ、唯物論やニヒリズムと並ぶような哲学的な潮流とは考えられなかった。しかし、キューブラー=ロスの例を見ても分かるように、じつはこの時代のオカルト主義や心霊主義が、現代まで大きな影響を及ぼしているのであり、それを無視することはできない。この後検討する神智学も、まさしくこのような流れの中で大きく発展するのである」と述べます。

神智学は、心霊主義と密接に関係しますが、心霊主義を超えて、より高次の霊性論の展開を目指しています。イギリスの心霊研究協会が、ブラヴァツキーの超能力をトリックを使った虚偽と判定するなど、両者の間には越え難い溝が生ずることになりました。「19世紀欧米で発展した東洋学」では、神智学を考える上では、もう1つ重要な19世紀の思想学術動向が指摘されます。それは、東洋学の発展です。著者は、「ともすれば近代は欧米に始まり、それを非欧米地域が模倣したものとのみ考えられがちである。確かに産業革命以後の欧米の発展は目覚ましく、欧米と非欧米の格差ははっきりしている。そのことは事実であるが、ではまったく近代化は一方通行のみであったのか、といえば、それは間違っている。すでにヴォルテールなどのフランス啓蒙主義は中国の儒教の倫理学の影響を大きく受けていて、それはライプニッツなどにも及ぶ」と述べます。

また、ヘーゲルと同時代に、ショーペンハウアーはインド哲学や仏教の影響を大きく受けて、独特の厭世主義の哲学を形成しました。その影響はニーチェにも及んでいます。著者は、「こうした東洋哲学の知識は、欧米によるアジア進出と植民地化の中で、アジアに関する多数の情報や文物とともにもたらされた。その情報をもとに、欧米の東洋学は19世紀に大きく発展し、ほとんど全盛時代といっていいほどの隆盛に達した。そこにはいくつかの理由が複合している。何よりもまず、当然ながらもっとも根本の理由は植民地、とりわけインドから多数の写本がもたらされたことが挙げられる」と述べています。

「東西融合の思想・文化の可能性」では、東洋学は単に文献学に終わるものではなかったことが示されます。それまでは、宗教といえばキリスト教以外にはありませんでしたし、他の地域の宗教や哲学は、所詮は原始的なもので、キリスト教によって克服されるべきものと考えられていました。しかし、一方でキリスト教の絶対性が揺らぎ、他方でこうして多数の優れた哲学・宗教の文献が現われると、それらの価値をもう一度見直さなければならなくなります。はじめて本格的に比較宗教学を確立したマックス・ミュラーは、『東方聖書』全50巻(1879-94)を刊行して、アジアの諸宗教の聖典の翻訳を集成しました。著者は、「こうした学問成果を受け入れる階層も次第に形成されてきた。キリスト教に満足できない知識人層や比較的裕福な階層が、東洋に関心を持つようになった。東洋趣味とか、東洋の神秘などが流行し、東洋の美術品が買い漁られた。いわゆるジャポニズムもこのような中で生まれてきたものである」と述べます。

2「心霊学を超えて」では、神智学は、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキー(1831-91)によって創始され、毀誉褒貶定まらず、自ら語る奇想天外な生涯もどこまで真実か分からないことが述べられます。真実と虚構のない混ぜになった、まさしく心霊主義の時代にふさわしい霊能者であした。H・P・ブラヴァツキー、ブラヴァツキー夫人、H・P・Bなどと記されます。彼女は長い間世界の各地を放浪しますが、その具体的な旅行の過程は分かっていません。ただ、その間にチベットに7年間滞在して「大師」(マハトマ)という霊能者の教えを受けたといいます。著者は、「これは真実かどうか疑問視されているが、彼女の思想がインドの宗教や、とりわけ仏教と深い関係にあることは事実である。ブラヴァツキーの活動が明確になるのは、1874年にアメリカに渡ってからである。ここで、ヘンリー・スティール・オルコット大佐(1832-1907)と知り合い、1875年に神智学協会を設立し、オルコットが初代会長に就任した」と説明します。

アメリカでのブラヴァツキーは、最初の大著『ベールをとったイシス』を1877に出版。科学とキリスト教を批判しながら、神智学の体系化を図りました。その中で、心霊術を批判したことから、心霊主義者たちと対立することになります。著者は、「ブラヴァツキーは、心霊主義の時代背景の中から出発しながらも、心霊主義とは一線を画し、降霊術によって出現する霊は低次のものとして、その乗り越えを図った。即ち、本来の霊魂はより高次のものと考え、そこにヒンドゥー教のアートマンや仏教の涅槃を結び付けた独自の霊性論を開拓して、新しい哲学の道を開いた。それは、科学と宗教・哲学を総合し、また東西の叡智を統合しようというきわめて野心的なものであった。それが、これまで十分な評価を得なかったのは、何よりも毀誉褒貶が甚だしく、詐欺師という当時の決めつけが、その後も尾を引くことになったことがあるであろう」と述べています。

「仏教復興に尽力したオルコット」では、ブラヴァツキーとがっちりとコンビを組んで、神智学協会初代会長として、神智学の興隆の中心となったオルコットについて言及しています。オルコットは、ブラヴァツキーとはかなり肌合いが異なるとして、著者は「もともとアメリカのカルヴァン派の一派である長老派の信者の厳格な家庭に育ち、軍人として大佐にまで昇進し、弁護士としても活動するなど、世俗的にも地位を得て活動している。ブラヴァツキーとともに、セイロンで正式に仏教徒となったが、ブラヴァツキーが必ずしも仏教に捉われずに、東西融合の独自の思想を構築していくのに対して、オルコットはどこまでも仏教の復興に主眼を置いて、スリランカ仏教の近代化に尽力した。スリランカの仏教復興の中心となり、スリランカの近代仏教の確立者とされるアナガーリカ・ダルマパーラ(1864-1933)にも大きな影響を与えた。ブラヴァツキーが詐欺師呼ばわりされて評判を落としたのに対して、オルコットはスリランカ仏教の父として、銅像も健てられてその栄誉を受けることになった。『仏教カテキズム』(『仏教問答』、1881)は、上座部仏教の入門書として、今日でも高い評価を得ている」と述べています。

「社会運動家として傑出したベサント」では、神智学協会の第一世代の後を受けた第二世代の中心が、アニー・ベサント(1847-1933)が取り上げられます。ベサントもまた、長い精神遍歴の末に神智学に行きつきました。アイルランド系のイギリス人としてロンドンに生まれ、イギリス国教会の聖職者フランク・ベサントと結婚し、二子を得ましたが、キリスト教に疑問を持つようになって離別。反キリスト教の政教分離運動の英国世俗化協会を率いていたチャールズ・ブラッドローと同居して、運動を推進しましたが、その後、作家のバーナード・ショーと親しくなって、社会主義のフェビアン協会に加わり、マッチ工場の女性労働者のストライキを指導して、成功させました。フェミニズムやマルクス主義の運動にも関わっています。

「非西洋や女性たちが担ってきた神智学」では、神智学は二重の意味で従来の「近代」の観念を打ち破ってきたことが指摘されます。従来考えられてきた「近代」は、合理主義的な現世主義を特徴とし、それは西洋の枠の中で独自のものとして形成されたとされてきました。それに対して、神智学は19世紀という近代の真っ只中に生まれたにもかかわらず、否定されたはずの死後や霊性的世界の開発を目指すものであったのです。同時に、それは決して西洋に閉ざされた思想ではなく、東西が融合し、相互に影響し合う中で展開したものであったとして、著者は「そうとするならば、近代は決して欧米だけが独自に作り、それをアジアは受け身になって受け取ったというだけではない。近代は、もっと両者の関係が緊密にやり取りするダイナミズムの中に形成されたのではないか。そして、そのような運動の根底を作ったのが、神智学による霊性的世界の開拓だったのではないか。それが、ここで提起したい問題である」と述べます。

「神智学の死後観」では、著者は「神智学の死後観をそのまま認めるわけではないが、そこには重要な問題が提起されている。その死後観は決して抽象的に考えられたものではなく、生者と死者の関わりという具体的な現象のあり方のレベルがもとになっている。死後すぐの期間の生々しさから、次第に死者は変化して精神的なレベルで生者を支え、助ける存在へと転化していく。それは、民俗学的見方に従えば、『アラタマ』(新魂=荒魂)から『ニギタマ』(和魂)への変化ということができる。それを死者の世界の構造論という観点から捉えれば、アストラル層のカーマ界から、メンタル層のデーヴァチャン(神界)へ、ということになろう」と述べています。

「東西の垣根を超えた霊性主義的動向」では、近代を脱宗教、脱呪術の合理主義の時代と見るのはごく表層の一部分だけを見ているに過ぎず、もはやそのような見方は通用しないとして、著者は「近代においても、深層の豊かなイマージュの世界が枯渇したわけではない。カントも重視したスウェーデンボルクなどにその先駆が見られ、神智学もその継承と見られる。彼らの説は、19世紀の植民地との交流の中から生まれ、東西の精神的習合(シンクレティズム)の上に成り立っている。19世紀の霊性主義的動向は、東西の垣根をやすやすと乗り越えていた。確かに、そのアジア宗教観は、吉永進一が指摘するように、『似て非なる他者』であって、『これでも仏教か』といえるような理解も多い(『神智学と仏教』、2021)。しかし、それは逆に見れば、日本から見た西洋近代も、『似て非なる他者』であっただろう」と述べるのでした。

6章「日本の霊性論」の1「消された死者論・霊性論」では、明治の新仏教運動などには神智学の影響もあり、オルコットの来日(1889)はかなりの反響を呼びましたが、それが仏教や日本の思想・宗教の近代化の中核になったとは言い難いと述べています。その理由はいくつか考えられますが、著者は「1つは、神智学はチベットへの関心は強く持っていたが、実際にはスリランカの上座部ともっとも密接な関係を持っていた。それに対して日本の仏教者は大乗の立場から反発したということがある。もう1つは、明治維新の際に、浄土真宗の西本願寺が新政府と密接な関係にあり、真宗系が近代仏教の主導的な立場に立ったことが挙げられる」と述べています。じつは、幕末期は死者論、霊魂論が神道の立場から提起され、大きな議論となっていました。かつて近代化論が盛んだった頃、日本の近世は、世俗化、合理化が進むと考えられ、そこに日本独自の近代性の発展を見る議論が盛んに行なわれました。

「新井白石、本居宣長以後」では、近世の初期、17世紀には、いまだ仏教的な発想が勢力を持っていましたが、その中で儒教との論争もしばしば行なわれたことが紹介されます。そこでは、儒教が現世主義的な方向を示したのに対して、仏教は三世の因果を説いて対抗しました。三世の因果は、過去世の行為の結果が現世に現われ、現世の行為の結果が未来世に現われるというもので、近世を通して一般の民衆の間ではもっとも広く信じられ続けましたしかし、知識人の間では、儒教の普及とともに、仏教の三世の因果を古臭いとして否定する傾向が強まりました。こうして、18世紀には、来世否定の啓蒙主義的現世主義の動向が大きな力を発揮するようになったのです。

本居宣長は、死後の霊魂の行方について、古典に基づいて地下の黄泉の国に下るとして、そこは穢れたところであるが、仕方ないことだと、それ以上の霊魂論の探究を断念しました。それが、宣長の弟子服部中庸になると、いささか変わってきます。その著『三大考』(1796)は宣長にも認められ、『古事記伝』(1790-1822)の付録として出版されましたが、天=太陽、地=地球(西洋科学により地球説は導入されていた)、黄泉=月と、神話の構造に天体を対応させるという新しい方向性を示しました。著者は、「そこでは、死者の行く黄泉は月に位置づけられた。この説が、その後の国学・神道の来世に関する議論を呼び起こすことになった」と述べます。

「幽冥界の探求を深めた平田篤胤」では、19世紀に入り、平田篤胤になると、死者論・霊界論は大きく発展したことが紹介されます。篤胤の最初の本格的な著作は『新鬼神論』(1805完成。後に『鬼神新論』として出版)であり、白石の『鬼神論』などを正面から取り上げて批判し、鬼神の実在を説きました。主著の一つに数えられる『霊能真柱』(1813)では、『三大考』を批判的に摂取し、死者は黄泉に往くのではなく、現世に留まるという新説を提示しました。死者は墓などの近くにいて、生者のいる「顕界」からは、死者の「幽冥」は見えないが、幽冥のほうからは顕界は見えるのだというのです。

篤胤によって一気に死者の世界である幽冥界の探究が深められました。篤胤は、仙人の住む異界に行ったという少年からの聞書(『仙境異聞』、1822)や、生まれ変わった前世の記憶のある子供の記録(『勝五郎再生記聞』、1823)などを残しています。著者は、「篤胤の基本的な発想は、日本の古伝にこそ、古来のもっとも正しい教えが伝えられているというところにあり、その立場から仏教はもちろん、中国の道教、インド神話や西洋の学をも比較し、それらはいずれも日本の古伝が誤って伝わったものだと考えた。もちろんそこには日本中心主義の無理があるが、その視野が日本に限らず、世界のあらゆる宗教の根源を求めようとしていることは注目される。まさしく神智学が比較宗教学、比較神話学的な視点から、諸宗教の古形を探索したのと同様に、世界の宗教の一元的発生を考えているのであり、篤胤の場合、その源泉は日本ということになるのである」と述べています。

篤胤ではいまだ雑然としていて、さまざまな要素が十分に統合されていなかった霊界論を推し進め、もっとも整然とした統一的な理論を構築したのは弟子の六人部是香(1798-1864)でした。著者は、「一般にはあまり名を知られていないが、京都郊外の向日神社の神官で、多数の著作を著わしている。主著『顕幽順考論』は、世界創造から人間の生誕、現世の倫理、死後の幽冥界まで、総合的に論じた労作である。そこには、多数の西洋の科学書が用いられ、キリスト教の影響も多分に認められる」と説明しています。

2「霊魂論の近代」では、「霊魂」という言葉自体は中国古典に出典はあるものの(『楚辞』など)、伝統的には、仏教でも儒教でもあまり用いられないことが指摘されます。ただ、幕末の神道の死後論になると、是香の書にも多少出てくるそうです。しかし、おそらくはそれが一般化するのは近代になって、キリスト教によって広く用いられるようになってからであろうとして、著者は「キリスト教がその教義の中核として霊魂不滅論を掲げたことと、もう一方で無神論、唯物論の流れが入り込んできたことから、その議論が仏教側にも及ぶことになったと考えられる。即ち、欧米におけるキリスト教対唯物論の論争が持ち込まれるとともに、日本では仏教が参戦することで、キリスト教対仏教、唯物論対仏教という三つ巴の論争になった」と述べるのでした。

7章「霊性的世界と言葉」の2「贈与される言葉」の「本当に人間に理解できるのか」では、組織的に大掛かりに言葉が贈与される場合として、宗教の聖典が取り上げられます。その典型はイスラームにおけるクルアーン(コーラン)である。著者は、「クルアーンは、神から預言者ムハンマドに下されたもので、アラビア語で与えられ、その言葉自体が神聖なものとされる。それ故、一切の変更も許されないし、翻訳は禁じられていないものの、アラビア語のもののみがその神聖性を保持できると考えられている。旧約聖書でも、モーセの十戒は神から直接与えられたものと考えられている」と説明されています。

『世界の聖典・経典』(光文社)

『世界の聖典・経典』(光文社)

インドにおいても、ヴェーダは天啓聖典であり、神から授けられた言葉を伝えたものとされます。仏教でも、経典は仏の言葉であり、『法華経』などによれば、仏そのものだとされます。著者は、「即ち、仏の自己贈与ともいえる」と説明しています。これらは贈与されるにしても、ひとまず人間にも理解できる普通の言葉で書かれています。著者は、「もっともそれが本当に人間に理解できるのかどうか、与えられた言葉をそのまま文字どおりに読み取ればよいのか、その点が問題となる。そこで、贈与された言葉をより根源的に捉えて、贈与者の意図を汲み取る秘儀的な解釈が展開される」と述べます。

「言葉が神秘的な力を有する」では、贈与される言葉の神秘性は、さまざまな神秘主義や秘儀、密教などにおいて探究され、言葉はまさしく世界の根底的な構造を示し、特別の力を有するものとされたとして、著者は「ユダヤ教の神秘主義カバラーによれば、22のヘブライ文字に世界の神秘がすべて書き込まれているとされる。これは仏教でいえば、密教において梵字(サンスクリット語の文字)の1つ1つに世界の神秘が含まれているという理解と一致する。密教のさまざまなマントラ(真言)やダーラニー(陀羅尼)は、神仏を招き、神仏のはたらきを現前させる力を有する。言葉が神秘的な力を有することは、日本の『ことだま』にも見られる」と説明するのでした。

8章「霊性と倫理」の1「死者が築く歴史」の「『メメント・モリ』から『死の哲学』へ」では、妻に先立たれた田辺元が「死の哲学」を構築したことが紹介されます。死者の側の生前の生者への愛と、生者の側の死者への愛とが交錯し、その「愛の交互作用」が「死復活」を可能とするとして、著者は「そこには、妻に先立たれたという個人的な体験が反映されているのは確かであるが、決して特定の生者と特定の死者だけの閉ざされた関係で完結するものではない。死者の願いと生者の希望が合体することで、その協奏は愛の協同体の実現として開かれてゆき、それが人類全体にまで広がることもあり得ないことではない。その点で、神智学の死者論とも通ずるところがある」と述べます。

「亡き妻と共闘する上原専禄」では、死者との関係が積極的な社会倫理を産み出すことは、さらに上原専禄において先鋭化したと紹介されています。上原は、もともと西洋中世史の研究から出発しましたが、戦後の歴史教育の民主化の先頭に立ち、新制の一橋大学学長として指導力を発揮しました。ところが、妻の死を契機にすべての公職を退いて隠遁生活に入りました。その隠遁生活の中で、妻の廻向に日々を過ごしながら、もとから篤かった日蓮信仰を深め、独自の死者論を展開した。それがまとめられたのが、『死者・生者』(1974)でした。彼は、「さまざまな社会の矛盾や不正によって死に追いやられた死者たちこそ、今蘇らなければならない。死者が死後に裁きを受けるのではなく、まったく逆に、死者こそが裁く主体なのではないか。生者は、死者による裁きの場に引き出され、審判を下されるのではないのか」と訴えました。

さらに、上原専禄は『死者・生者』所収の「死者が裁く」において、「共闘者としての亡妻という実感に立つと、今まで観念的にしか問題にしてこなかった虐殺の犠牲者たちが、全く新しい問題構造において私の目前にいきいきと立ち現われてくる。アウシュヴィッツで、アルジェリアで、ソンミで虐殺された人たち、その前に日本人が東京で虐殺した朝鮮人、南京で虐殺した中国人、またアメリカ人が東京空襲で、広島・長崎の原爆で虐殺した日本人、それらはことごとく審判者の席についているのではないのか。そのような死者たちとの、幾層にもいりくんだ構造における共闘なしには、執拗で頑強なこの世の政治悪・社会悪の超克は多分不可能であるだろう」と述べました。著者は、「上原の指摘は、きわめて厳しい。しばしば死者たちに対して、『あなたたちを忘れない』とか、『この記憶を未来につないでいく』などという。しかし、上原によれば、そのような言い方は、生者たちの一方的な他人事のもの言いでしかない。死者は決して生者の記憶の中にだけいるものではない。死者は生者の自由になるものではない」と述べるのでした。

9章「理想と夢想――もう1つの近代の道」の1「霊性論の両義性」の「すべての宗教は根源で1つという理想」では、ユネスコ憲章、ひいてはユネスコの成立の思想的背景が説明されます。ユネスコの淵源は、1922年に国際連盟の中に設置された「国際知的協力委員会」であり、前文の「心の中に」云々は、フランスの詩人ポール・ヴァレリーが、「心の社会は国の社会のための必須条件である」と述べたことが淵源だとされます(岩間宏『ユネスコ創設の源流を訪ねて』、2008)。同様の思想は、他にも多くの人が表明しています。著者は、「岩間宏によると、ユネスコ設立に大きな力を発揮したのは、ロンドンに本部を置く『新教育連盟』(NEF)であり、前文に『戦争は人の心の中で』云々の文を入れたのは、NEF副議長で、連合国文部大臣会議の特別問題委員会議長でもあったロンドン大学比較教育学教授ジョゼフ・ラーワライズであったという」と述べています。

そこで、NEFが注目されることになりますが、この組織は1921年にロンドンで、ベアトリス・エンソアらによって設立されました。著者は、「エンソアは、若い頃から神智学協会に加わったが、神智学はもともと教育による人間形成に力を入れていて、ベサントはバナーラス・ヒンドゥー大学設立の中心となってそれを実現させた。ベサントの後を受けて、神智学協会の第三代会長となったジョージ・アランデールも教育に熱心であった。神智学協会員であったエベネーザー・ハワードは、田園都市構想をロンドンに近いレッチワースに実現しようとしたが、ここにはアランデール・スクールが開校され、エンソアは夫とともにレッチワースに居住し、1915年にこの地に神智学教育同朋会が結成された時には事務局長となり、1920年には代表理事となっている。そのような経緯から、NEFは神智学と密接な関係を維持していた」と説明しています。

「普遍主義的な霊性的平和論」では、諸宗教が根底において1つだという信念は、神智学協会だけのものではなかったと述べられます。1893年のシカゴ万国博覧会の時、万国宗教会議が開かれ、世界中の宗教者が一堂に会しました。主催者側としてはキリスト教が中心であり、キリスト教がもっとも進化した宗教だという信念が根本にありましたが、それ以外の諸宗教も同等の資格で参加しました。彼らはそれぞれの民族衣装を身にまとい、次々と演壇に登って、聴衆を喜ばせました。日本からも、キリスト教者、仏教の僧侶、教派神道の神官などが参加し、とりわけ日本仏教がはじめて欧米に認知されるきっかけとなりました。著者は、「神智学協会も万国宗教会議に力を入れたが、もっとも評判を得たのは、インドの若き神秘主義者ヴィヴェーカーナンダであった。ラーマクリシュナの弟子として、瞑想の実践に励んできた彼は、この会議において、ヒンドゥー教を『普遍的宗教』として説き、キリスト教と異なる普遍性の可能性を示した。キリスト教もまたその普遍性に包括され得るのである」と述べます。

このように、19世紀の神智学以来、キリスト教を唯一絶対とせず、アジア、とりわけインドの宗教をベースとした霊性的な普遍性が主張され、それが欧米でもある程度受け入れられるようになっていたとして、著者は「第一次世界大戦後の荒廃の中で、国際連盟の設立による世界平和の理念が高まりつつある中で、霊性的、普遍主義的な平和論は、ロシアのトルストイ、インドのガンディーなどによって唱えられ、彼らと交際しながら、伝記を記したロマン・ロランなどによって広められた。それ故、その平和主義は、西欧優位の啓蒙主義的な平和主義と異なる源泉を持つものと考えなければならない」と述べています。

日本では、日露戦争の際に社会主義者らを中心に非戦論が盛り上がり、宗教者としては、無教会主義のキリスト教指導者・内村鑑三の活動が知られます。徳冨蘆花も非戦論者でしたが、トルストイの影響を強く受け、ロシアにトルストイを訪問しています。しかし、普遍主義的な霊性論が広まるのは、大正期に入ってからで、とりわけ白樺派の活動によるところが大きいとして、著者は「『新しき村』を開いて理想的な共同体を目指した武者小路実篤、信仰に悩んで心中を遂げた有島武郎、神秘主義から民芸運動へと進んだ柳宗悦らが知られる。仏教系では、宮沢賢治、鈴木大拙などが注目される。しかし、彼らの思想が十分に定着し、展開する前に、戦争の嵐に巻き込まれることになってしまった」と述べています。

「鈴木大拙が定義する霊性」では、「霊性論」というとすぐに思い浮べられるのが鈴木大拙の『日本的霊性』であることが指摘されます。しかし、大拙もまた、「霊性」の普遍性と「日本」という特殊性のずれを自覚していました。大拙は、「霊性は精神の奥に潜在して居るはたらきで、これが目覚めると精神の二元性は解消して、精神はその本体の上において感覚し思惟し意志し行為し能うもの」(同、緒言)と定義しますが、これはわたしたちが考えてきた「霊性」とほぼ合致するというのです。著者は、「そうであれば、『漢民族の霊性も欧州諸民族の霊性も日本民族の霊性も、霊性であるかぎり、かわったものであってはならぬ』(同)はずである。ところが、現実にはそうはいかない。民族による霊性の捉え方の差異を認めなければならない。先の文に続けて、『しかしながら、霊性の目覚めから、それが精神活動の諸事象の上に現われる様式には、各民族に相異するものがある』というのは、この側面を指している」と述べています。

「霊性」は普遍的だからといって、のっぺらぼうで、金太郎飴のようにどこも同じというわけではないとして、著者は「そこにはさまざまな凹凸や濃淡があり、多様な姿に現象していく。井筒俊彦の図式でいえば、無意識から言語アラヤ識においてこのような根源的な凹凸や濃淡が生じ、それが想像的イマージュの世界で多様性として現われるということができる。ただ、問題はこのような多様性が『宗教的多元主義』のように、ただ多数が並立しているだけならば、それだけの話で、『みんな違って、みんないい』で終わってしまうことである。そこで比較が行なわれ、秩序化が試みられると、単なる多様性で終わらず、ともすれば優劣論が出てきてしまう。とりわけそれがナショナリズムと結びつくと、自民族の優越が含意されることになる。大拙も決してそれを免れているわけではない。その優劣論のもっとも極端な例がナチスの場合であった」と述べます。

「ロンドン留学中のガンディー」では、ブラヴァツキーの後継者であったアニー・ベサントが言及されます。彼女が神智学に入る前には、社会運動家として活動していたため、このような政治活動も不自然ではありませんが、インドの場合、特に、このような霊性的な運動と政治的なナショナリズムは密接に関わっていました。そのことは、インド解放の英雄ガンディーに関してもいえるとして、著者は「ガンディーは、ロンドン留学中から神智学に接近し、当時勢力を拡大しつつあった霊性的な運動と深い関わりを持っていた。その後、南アフリカでのインド人差別に対する抗議運動で一躍名を上げたが、その過程で独自のヒンドゥー主義を身に付けるようになっていった。その中で、次第に神智学から離れるようになり、1915年にインドに帰国した後は、ベサントの方針と対立するようになっていた」と述べています。

10章「理想を呼びおこす――ポスト近代に抗して」の3「日本からの発信」の「東西融合の叡智を求める」では、著者があえて従来無視されてきた神智学を大きく取り上げた理由が明らかにされます。それによれば、西洋の枠の中でも狭義の「哲学」では収まりきらない、東西融合の智慧を求める志向があることを受け止め、生かしたかったからだそうです。著者は、「もし『哲学』をあえて定義するとすれば、世界観・人間観を、行為や実践のレベルから知のレベルに投影し、反省し、理解しようとする営み、とでもいうことができようか。そう捉えることが許されるならば、日本の伝統思想もまた、哲学の枠組みの中で新しい目で見直し、活用することも可能となるのではないだろうか。死者や神仏の問題は、日本の伝統の中で親しまれてきた。それを哲学として捉え直すことで、きわめて特殊な日本的な発想と思われていたものが、かえって従来普遍的と思われてきた『哲学』を反省し、捉え直す手掛かりとなるのである。それ故、哲学は単純に普遍的とはいえないことになる。だからといって、特殊なものが特殊なままで終わるわけでもない。特殊なものがより広い世界に開かれることで、普遍と特殊という二項対立が揺らぐことにな」と述べます。

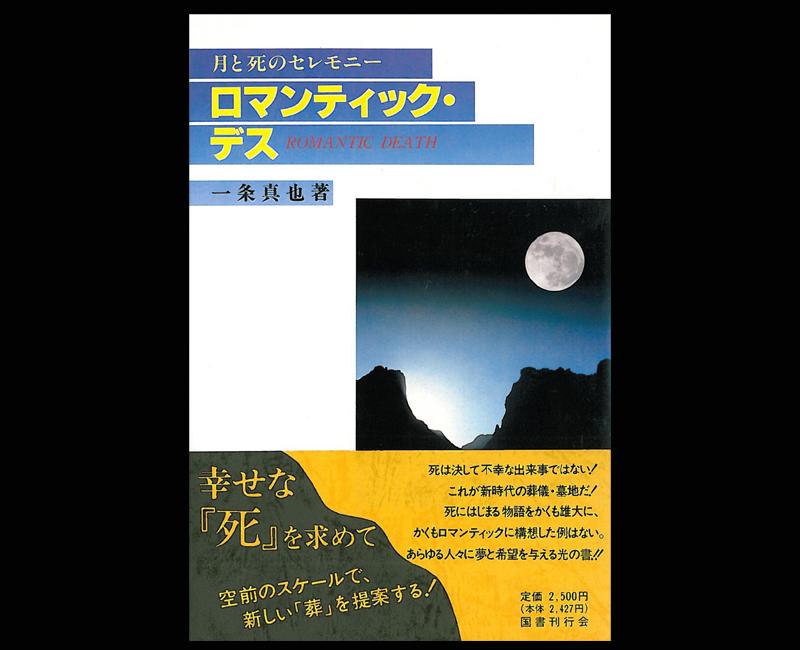

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

「あとがき」の冒頭を、著者は「近代の価値観は崩壊し、理想や希望を失って、弱肉強食のポスト近代へと突入している。私たちはその状況に身を任せるより他に道はないのか。それが私にとっての最大の問題だった。その中で、はたして近代は本当にすべて終わったのかと疑問に感ずるようになった。近代の中で、無視され、抑圧され、いじめ抜かれながらも、それでもしぶとく根を張り、生き抜いてきた異なる発想、もう一つの近代があったのではないか。それを発掘することで、ポスト近代のニヒリズムに抗しつつ、理想や希望を取り戻すことができるのではないか。それが死者や霊性の問題であり、具体的には神智学や仏教の流れである」と書きだしています。本書を読んで「もう1つの近代」についての理解を深めるとともに、神智学に対する興味が再燃してきました。よく考えたら、わたしにとっての死者と霊性についての書である『ロマンティック・デス』(国書刊行会・幻冬舎文庫)には神智学的なエートスが流れていたように思えました。

『

『