- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

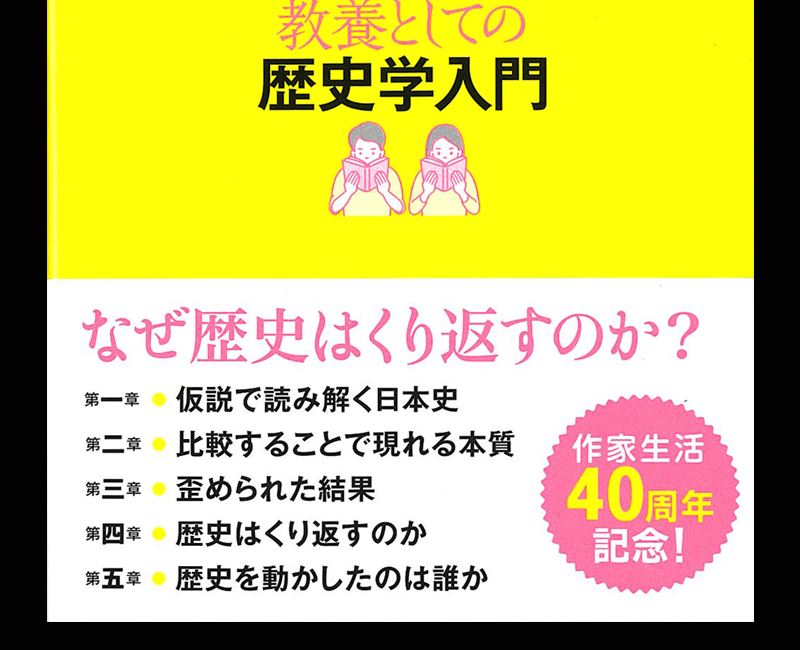

No.2257 歴史・文明・文化 『教養としての歴史学入門』 加来耕三著(ビジネス社)

2023.07.24

『教養としての歴史学入門』加来耕三著(ビジネス社)を読みました。「ビジネスと人生に役立つ!」というサブタイトルがついています。著者は、1958年、大阪府生まれ。奈良大学文学部史学科を卒業後、学究生活を経て、歴史家・作家として幅広く執筆活動を続けています。BS11「偉人・素顔の履歴書」やBS TBS「関口宏の一番新しい中世史」などの人気番組を持ち、2023年に作家生活40周年を迎えました。『渋沢栄一と明治の企業家たちに学ぶ 危機突破力』(日経BP)、『坂本龍馬の正体』(講談社)、『成功と滅亡 乱世の人物日本史』(さくら舎)など話題の著作は数多く、近刊に『徳川家康の勉強法』(プレジデント社)があります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「\未来は過去に語られていた!/」「仮説と比較で読み解くと20倍面白くなるifの日本史!」「歴史を動かしたのは誰か?」と書かれています。また、カバー前そでには、「歴史の興亡は例外なく、人の一生のいとなみと同じ道筋をたどるものである。人は生まれ、育ち、気力・体力の充実した壮年期の頂きを迎え、やがて下向して衰亡していく。不死の人はいない。この個人の構造は、国家であれ、時代であれ、組織であっても個人でも、変わることはない。換言すれば、これまでに読者諸氏が遭遇した出来事、これから出会うであろう未知の事件にも、同じような経過をたどった過去の、同様の事例が必ずあった、ということになる。『歴史は繰り返す。方則は不変である。それゆえに過去の記録はまた将来の予言となる』(物理学者・寺田寅彦著『科学と文学』)」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 仮説で読み解く日本史

第二章 比較することで現れる本質

第三章 歪められた結果

第四章 歴史はくり返すのか

第五章 歴史を動かしたのは誰か

「はじめに――歴史に学ぶ前に考えること」の冒頭の「未来が読めた時代はない」では、本書の執筆は、著者が「おれはいつもつらつら思うのだ。およそ世の中に歴史というものほどむずかしいことはない。元来、人間の知恵は未来のことまで見透かすことができないから、過去のことを書いた歴史というものにかんがみて、将来を推測しようというのだが、しかるところ、この肝心の歴史が容易に信用せられないとは、実に困ったしだいではない」という『氷川清話』(勝部眞長編)の言葉に触発されたことにはじまると明かしています。著者は、「これは幕末期、底知れぬ智謀と大局観で、幕臣としての立場を超越し、しかも、時流のわきに佇みながら、何人もうかがい得なかった時勢のうねり方や方向を見定め、明治維新の大業を成し遂げた――日本史上、稀有の人物ともいうべき、勝海舟の言葉であった」と述べています。

著者は「歴史に学ぶ」努力を続けましたが、必ずしも未来を予測するという成果には繋がりませんでした。歴史に学ぶことの意義は、それなりに理解されていても、それが将来への指針にまで高められたことは、残念ながら過去において、ほとんどなかったとして、著者は「なぜならば、現代に対比すべき過去が、前述の海舟の言葉ではないが、『容易に信用できない』ものであったからだ。通史には誤解や思い込みも多く、冷静に、客観的に、述べられた”真実”がきわめて少なかった。物語先行の創られた心象や虚構からは、そもそも教訓は汲みとれないものだ」と述べます。これまで歴史学は、「実証科学」だと言われてきましたが、「自然科学」と同じ意味合いのもとで、”歴史”は実証的かというと、そうではないといいます。自然現象は反覆するが、歴史は発展することはあっても、同じ水準でくり返されることはあり得ないからだというのです。

「不気味なアップダウン説が教えること」では、筆者が学んだ歴史学に、近現代の日本を40年周期で捉え、そのアップダウンで説くものがあったとして、「明治維新は慶応4年(1868)をいい、この年の9月に「明治」と改元したが、京都の朝廷が日本の「開国」を正式に承認したのは、3年前の慶応元年の時点であった。欧米列強に遅れた東洋の一弱小国=”鎖国日本”が、先進国の植民地化政策を逃れて独立国としての尊厳を守るべく、懸命に努力した「上り坂」――そのジャスト(かっきり)40年後が、明治38年(1905)、日露戦争に日本が勝利した年となる」と述べます。

「下り坂」の降下墜落の40年が、ピッタリ昭和20年となりますが、この年の8月15日、日本は敗戦(終戦)を迎えました。著者は、「日本はすべてを失った焼け跡から、再び”独立国としての尊厳”を取り戻すべく、懸命の努力を重ねて、祖国復興に邁進した。高度経済成長期と呼ばれる一時代を築き、GNP(国民総生産)世界第二の経済大国として、奇跡的な再起・再興を成し遂げる。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という書名の本が出たのが昭和54年(1979)。その「上り坂」40年の頂点が、昭和60年にあたった。この年の9月に、プラザ合意が成立している」と述べています。

「歴史に学ばない日本人」では、物理学者・寺田寅彦の著書『科学と文学』から「歴史は繰り返す。方則は不変である。それゆえに過去の記録はまた将来の予言となる」という言葉を引用して、著者は「歴史に名を留めた人々の生涯を追うとき、これほど納得のいく言葉を筆者は知らない。そういえば、孔子が弟子たちとくり広げた問答集『論語』にも『故きを温ねて新しきを知る、以て師と為るべし』(爲政)というのがあった。何事でも過去をたどり、学んで消化して、それから未来に対する新しい思考、方法を見つけるべきだ、と孔子は『温故知新』を説いた」と述べています。

「歴史に学ぶ意義」では、著者は「これまで、何か一冊、未来を考えるうえでの、参考になる書物を推薦してほしい、といわれたときは、いつも『論語』を挙げてきた。人々が抱く、すべての悩みを解く鍵が、この本の冒頭には述べられているからだ」として、「子曰く、学びて時に之れを習う、亦た説ばしからずや」(學而)という孔子の言葉を紹介します。これについては、中国古典の第一人者・諸橋轍次が「一度学べば、それでわかったような気がする。しかし、実際には、よくわかっていないものである。ところが、学んだことを折りにふれて復習・練習してみると真の意味がわかってくる。体得するわけである。その体得のよろこびこそ、学ぶことの、まことのよろこびなのだ」(『中国古典名言事典』)と解説しています。

第一章「仮説で読み解く日本史」の「もし、信長が本能寺の変を生きのびていれば?」では、豊臣秀吉の朝鮮出兵に言及します。明国が秀吉の2度の侵略戦争によって疲弊し、半世紀ののちにツングース民族の一種族=満州族の清王朝に滅ぼされていることを指摘しながらも、著者は「が、このおりの満州族は老若男女合わせて、推定20万人であった。いたって少数の民族が瞬く間に、大明帝国を討ち従えたことになる。史実の秀吉が朝鮮に動員した兵力も、同数の20万人であった。しかも、後方にはおよそ2000万人の人口がひかえていて、国力や軍事力など多くの分野で秀吉は、満州族よりは圧倒的に優位であったはずである」と述べています。

これらから推し測って、信長ならば中国大陸への侵攻によって、明国に決定的ダメージを与えた可能性は、きわめて高かったのではあるまいかとして、著者は「世界は『大航海時代』のポルトガル・スペインに代表される、植民地獲得戦争のまっ最中であった。信長は明国を制覇すると、日本国皇室から然るべき人物を中国大陸に招請し、そして、インド、ヨーロッパへと次々に、その矛先を向けていったであろう。彼ほどの気性と果敢さをもっていれば、あるいはヨーロッパの一部すら、併合し得たかもしれない。アレキサンダー大王に並ぶ、世界の征服者になったかも」と述べます。このあたりはわたしも同意見で、かつて『龍馬とカエサル』(三五館)の続編として『信長とアレキサンダー』という本を書こうかと思ったっことがありました。

『龍馬とカエサル』といえば、坂本龍馬は本書では前島密と比較されます。第二章「比較することで現れる本質」の「比較史学の萌芽」では、もしも坂本龍馬が明治維新を生き残っていたとすれば、彼は前島密と同じようなことをやった可能性があるとして、著者は「一度は国許へひきこもったかもしれないが、前島がそうであったように、龍馬も再び中央へ召されたに違いない。前島は民部省へ出仕し、日本の近代化に関わるほとんどの事業に参画している。蒸気機関車を走らせること、電報・電信を広く普及させたこと」と述べます。

そうした努力をしながら、前島密は”三菱”の育成の担当者も務めました。もし、前島がこのとき政府にいなければ、”三菱”は海運で日本をリードすることはなかったろうと指摘し、著者は「同様に川崎造船所を育てたのも、前島であったといえる。この人物は、自らが財閥を創れば、十二分に創業者となれることを知っていながら、あくまでも”公”にこだわりつづけた。独立国日本に必要なものを育成し、欧米列強へ立ち向かう、との志と言い換えてもよい。このあたりに筆者は、龍馬と同じ匂いを嗅ぐのだが、読者はいかがであろうか」と述べています。なるほど、坂本龍馬と前島密の人生は確かに似ていますね。

「進む比較文学」では、比較=比べあわせる、この作業の学問的独擅場は、目下のところ情けないことに歴史学ではなく文学の世界が担っていたとして、著者は「比較文学である。フランス文学とドイツ文学の比較、哲学や思想の交流、外国での生活体験がもたらした結果など、活発にあらゆる方面へおいてその研究領域は広がっている。それに比べて日本の歴史学は、相も変わらず、重箱のすみをほじくるような些末な作業のみを、実証的な研究だと思い込み、理屈をこねまわし、『比較史学』を理論の遊び、基礎史学の成果に覆い被さった学問外のもの、とする傾向が、いまだに主流をなしている。嘆かわしいかぎりである。では、なぜ、比較史学は興起しないのか。一に、歴史学者の中に、哲学から心理学まで学び、宗教も文化も風俗も、なんでもござれ、日本史はもとより、東洋史、西洋史もことごとく論じられる――それだけのスケールの大きな学者が出てこないからだ」と述べます。

「歴史心理学の場合」では、Z・バルブーの著書『歴史心理学』真田孝昭他訳(法政大学出版局)を取り上げ、バルブーは人間の精神がどの程度、歴史の過程から影響を受けるものなのかを3つの論点で述べたことを紹介します。それは以下のような3つの「構造」でした。

一、歴史的な発展とさまざまな特定の精神的機能

二、歴史的な発展と個人の精神的な組織構造

三、歴史的な発展と集合的な精神構造

また、オランダの歴史家であるヨハン・ホイジンガの『中世の秋』堀越孝一訳(中公文庫)にも多大な影響を受けたという著者は、「『歴史心理学』の線上で概説をするならば、フランスやオランダの14、5世紀=中世の末期を、それまで喧伝されてきたルネッサンスの告知に見ずに、”中世”そのものの終末ととらえた点が画期的であった。1つの時代の、豊かな文化が時代の影響を受けて枯れていく。そしてしぼみ、死に硬直する」と述べます。とりわけ、『中世の秋』の「その(夕暮れの)空は血の色に赤く、どんよりと鉛色の雲が重苦しく、光はまがい(まいもの、偽物)でぎらぎらする」(カッコ内は筆者による注)という一節が忘れられないそうです。

他にも、著者は、「歴史心理学」を「歴史人類学」と呼ぼうとしたル・ロワ・ラデュリの『新しい歴史』(樺山紘一訳)も通読したそうです。どこが新しいのか、ラデュリは歴史を「農村」「人口」「気候」「風俗」などと対比させながら論じていました。「心理学の反省から」では、文明であれ個人の意識・行動であっても、物事には必ず反省、揺り返しという作用が起きるとして、著者は「個人の生活は家族→地域→国家→世界→人類へと本来、広がっていくべきものであり、これらは郷土愛、祖国愛、同胞愛、人類愛といった言葉が示すように、感情によってもたらされるものであった」と述べます。

「独裁者の心理」では、権力欲に際限はなく、独裁者の満足にも切りがないとして、儒教の教典である『礼記』の「敖りは長すべからず。欲は従にすべからず」という言葉を紹介します。『礼記』では、 “欲”はほどよく抑制しなければ、無限に拡大されていくばかりで、やがては身をあやまることになると忠告します。トマス・ジェファーソンの「権力は腐敗する」という有名な言葉も紹介する著者は、「その真理は権力者は傲慢になり増長し、私利私欲に走ることを意味していた。一国であれ、一企業であっても、独裁者が出現すれば、その組織体は好むと好まざるとにかかわらず、自滅の途を歩むことになる。残念ながら、歴史上に例外はない」と述べます。また、「独裁者はなぜ、滅びるのか。歴史上の事例によるかぎり、強迫観念や被害妄想を自己内部で増幅させてしまうことが権力を行使しての大弾圧となり、哀れにも惨めな末路に繋がるようである」とも述べています。

「狂気が裁かれるとき」では、清朝の末期、イギリスとアヘン戦争を戦った曾国藩は、世の乱れる前兆をトップの責任に搦めて、次の3つに大別したことが紹介されます。

一、なにごとによらず、白黒がわからなくなる

二、正論が通らず、でたらめが用いられるようになる

三、問題が深刻になると、決断そのものが優柔不断となる

また、叛逆者には定まった条件がいくつかあるとして、以下の3つを紹介します。

一、叛逆者は上位者を倒し、それに取ってかわる意図を事前にもっている

二、叛逆者はそれ以前には、叛逆する上位者と同じ組織に属するか、同一の価値観を有している

三、第三者が叛逆者を「裏切り者」とみなすことができる

反逆者といえば、古くは、ジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)のローマ共和制の時代、ブルータス(ブルートゥス)らによる独裁者シーザーの暗殺事件が起きました。シーザーの「ブルータス、お前もか」という名セリフとともに、今日なおよく知られています。著者は、「信長の本能寺の変、ヒトラーや東条英機暗殺未遂事件――歴史にはこうした類の挿話は、枚挙に暇がない。また、現代社会においても、記憶に残る事件は少なくなかった」と述べています。

「叛逆者の心理」では、本能寺の変の明智光秀を取り上げます。光秀は天下を取りましたが、信長の首級を手にすることができませんでした。このことは、彼の”三日天下”(実際は11日間)を決定的にしたといってよいとして、著者は「『信長公は生きている』との流言が飛び交い、光秀はこれに悩まされることとなる。そして、備中高松城(現・岡山県岡山市北区)を攻めて苦戦していると思い込んでいた秀吉が、信じられない素早さで山陽道を駆けのぼり、”中国大返し”をやってのけたのにも応対できず、完全に秀吉への反撃に出遅れてしまった。(まさか、信長が生きている……、そんな馬鹿な……)光秀は完璧に信長を葬った。が、叛臣という立場に立たされたことにより、その精神はいやがうえにも有形・無形の圧迫を受けた。心労に心労が重なる」と述べます。

著者によれば、歴史心理学は可能性を持っているそうです。歴史心理学に学ぶことにより、独裁者による不幸にして凄惨な事態を、事前に回避する――未然に独裁者の出現・狂気を防止することができるという点です。独裁者は一日にして誕生しませんし、その人物を支持する環境、数多くの協力者、スタッフなくしての登場も覚束ないと言えます。まして、存続もあり得ないはずです。『十八史略』には、「古を以て鏡と為さば、興替を見るべし。人を以て鏡と為さば、得失を知るべし」とあります。著者は、「歴史をもって鏡とするとき、世の興廃の因果を知ることができる。人を鏡にするならば、己れの行動の正邪得失を正すことができよう、との教訓である。要は、独裁者の登場を阻む知恵を、歴史心理学に求めることであろう。これを学ばず、その台頭を許せば、抗争や内部分裂を生じ、必ずといってよいほど国は乱れる。このことは歴史が雄弁に物語っており、それを修復するには例外なく、自己組織(国や企業)回復のための、膨大なエネルギーを必要とすることも忘れてはなるまい」と述べるのでした。

第三章「歪められた結果」の「家康の桶狭間」では、家康がいかに、三方ヶ原の合戦を教訓としたかを考察します。これまでいわれてきたのが、今日なお徳川美術館に残る、三方ヶ原での敗戦のあと家康が命じて描かせたとされる自画像、いわゆる「顰像」です。甲冑姿で床凡に腰をかけ、猛省する家康の姿が、そこにありました。著者は、「家康の非凡さは、多くの成功者が自身の敗北をひた隠しにしようとするのとは裏腹に、自らの敗北を、曲げた左足をかかえ込み、左手を顎にあてがい、意気消沈した姿に残して、失敗を肝に銘じたことにあった、とされてきた。近年、この『顰像』は三方ヶ原とは関係なく描かれたものではないか、との疑懐(疑念)が研究者から呈されたが、このとき家康が心の底から自らの性格を反省し、凡庸な自分が生き残る方法として、学びの源=”真似び”を徹底して、敵の武田信玄の立ち居振る舞い、言行、戦略、戦術を徹底的にマネしたのは間違いなかった」と述べます。

「貶められた名将・武田信虎」では、過去に学び得ない人に未来を設計することはできませんが、逆に過去にとらわれすぎる人も、決して過去と同じ顔をしては現れない未来に取り組む資格をそもそもたないのかもしれないとして、著者は「おそらく当時の武将の中で、徳川家康ほどに武田信玄の凄さを、身にしみて理解した者はいなかっただろう。家康は信玄を生涯の師と仰ぎ、その強さの秘密を解こうとした。その結果、天下を手中にしたのである。一方、そのためであろう、名将・武田信玄は語られるほどに神格化され、その分、創作された部分が増えた」と述べます。

信玄に言及するなら、最大のライバルであった謙信も忘れることはできません。第五章「歴史を動かしたのは誰か」では、上杉謙信はおそらく、日本戦国史上、最も合戦に強かった武将かもしれない」として、著者は「なにしろ謙信は、たった1人で、北条氏康・武田信玄・今川義元の『三国同盟』を敵にまわし、まったく遜色のない戦い、を貫いている。『稗史』や『野史』はここぞとばかりに、懸命に謙信の凄さを物語った。たとえば、『関八州古戦録』――以下、少し言葉を足しつつ、現代語訳風に、その名場面を見てみたい」と述べています。

「皇国史観と一揆」では、かつて、戦前の日本に広まった”皇国史観”(天皇家を歴史の中心に据えた価値判断)に言及します。神話の世界が、物語の衣装を着て、長い期間、日本人の心を支配したという著者は、「この皇国史観を、日本特有のものと思い込んでいる人がいまだに多いが、これはけっして日本のオリジナルではなかった。同様の史観は、共産主義国家にも社会主義国家にも存在した。中華人民共和国には毛沢東、周恩来がいるし、かつてのソビエト社会主義共和国連邦にはウラジーミル・レーニンやヨシフ・スターリンがいた。ナチスドイツにはアドルフ・ヒットラーがいたし、イタリア王国にはベニート・ムッソリーニが国民の、熱狂的な支持を得てたではないか。今も朝鮮民主主義人民共和国では、建国の人・金日成につづいて、その後継者である金正日、さらには金正恩を神のごとくに崇め奉っている」と述べるのでした。これは盲点というか膝を打ちましたね。編集面で不満を感じる点もありましたが、本書は楽しく読める歴史学の入門書でした。