- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

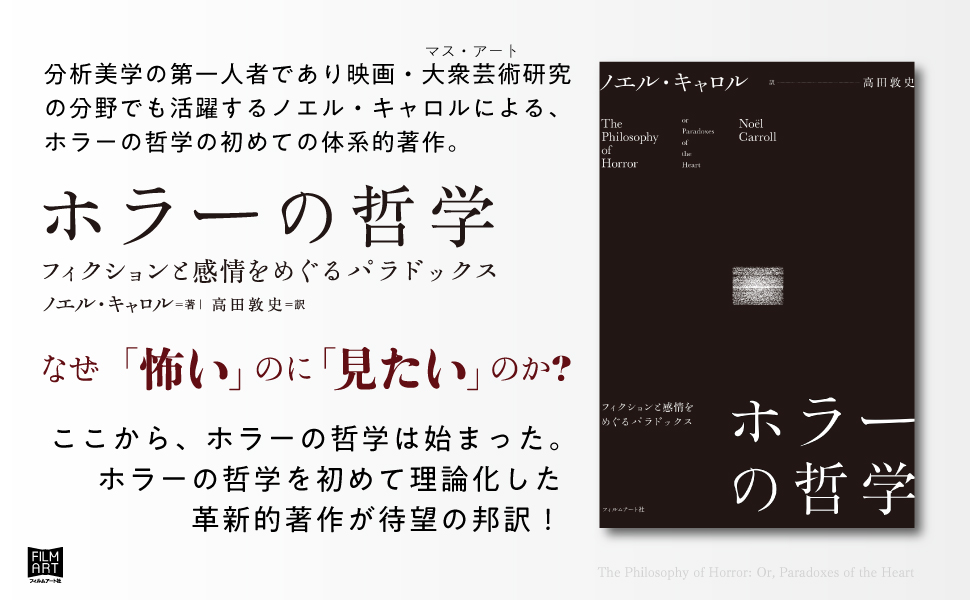

No.2256 ホラー・ファンタジー 『ホラーの哲学』 ノエル・キャロル著、髙田敦史訳(フィルムアート社)

2023.07.22

ここ数日で、一条真也の映画館「Pearl パール」、「ヒッチハイク」、「ヴァチカンのエクソシスト」、「オールドマン」で紹介したホラー映画を立て続けに観ましたが、『ホラーの哲学』ノエル・キャロル著、髙田敦史訳(フィルムアート社)という本を読みました。本書の原著は1990年に刊行されています。著者はアメリカの哲学者・美学者。1947年生まれ。ニューヨーク市立大学大学院卓越教授。元アメリカ美学会会長。著書多数。待望の邦訳である本書は、分析美学の第一人者であり、映画・大衆芸術(マス・アート)研究の分野でも活躍する著者による、ホラーの哲学の初めての体系的著作です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「なぜ、『怖い』のに『見たい』のか?」「なぜ、存在しないものを怖がるのか?」「吸血鬼、ゾンビ、人狼、悪魔憑きの子ども、人造人間、スペースモンスター、幽霊、その他の名もなき怪物たちが、なぜわたしたちの心を摑んで離さないのか。 フィクションの哲学、感情の哲学、ポピュラーカルチャー批評を駆使して、その不思議と魅力の解明に挑む!」「ホラーの哲学の古典、待望の邦訳」「フィクションと感情をめぐるパラドックス」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「序」の以下の言葉が引用されています。

「本書は自らホラーの哲学と称している。この概念自体が多くの人を混乱させるかもしれない。ホラーの哲学なんて聞いたことがあるか? 大学のシラバスや学術出版社のカタログにそんなものは載っていない。では、この奇妙なフレーズ『ホラーの哲学』はいったい何を意図したものなのだろう」

「芸術芸術ジャンルの哲学とはどのようなものかに関してアリストテレスを範例としているため、わたしが与えるホラーの説明は、それが観賞者に引き起こすよう意図された感情効果という点から説明を与えるものになっている」

「[・・・]わたしの強調点はこのジャンルに関する特定のパズルになる――[・・・]ホラーに関しては、これらのパラドックスは、次のふたつの問題にまとめることができる。(1)存在しないと知っているものを、どうして恐れることができるのか。(2)ホラーを感じることがこんなにも不快なのであれば、どうしてホラーに興味をもつ人がいるのだろうか。本書の中では、こうした問いを提示しつつ、そこで何が問題になっているのかを示すよう試みている。そして、これらのパラドックスを消滅させられる哲学的理論を作っていくつもりだ」

アマゾンより

アマゾンより

さらに、アマゾンには以下の内容紹介があります。

「『フランケンシュタイン』『ジキル博士とハイド氏』『ドラキュラ』『エクソシスト』『オーメン』『エイリアン』、さらにはH・P・ラヴクラフト、スティーヴン・キング、クライヴ・バーカー、シャーリイ・ジャクスンなど……本書では、古典的名作から現代のヒット作品、さらには無名のB級作品まで、膨大な作品群を縦横無尽に取り上げながら、ホラーとは何か、その本質や定義、物語構造とプロット分析、ホラーの魅力、さらにはホラーモンスターの作り方についてなどを論じる。そして、哲学的な観点から、存在しないとわかっているものをなぜ怖がってしまうのか(フィクションのパラドックス)、また、恐怖を与えるホラー作品をなぜわざわざ求めるのか(ホラーのパラドックス)について考察する」

アマゾンより

アマゾンより

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「謝辞」

「序」

第1章 ホラーの本質

ホラーの定義

幻想の生物学とホラーイメージの構造

要約と結論

第2章 形而上学とホラー、あるいは

フィクションとの関わり

フィクションを怖がる──そのパラドックスとその解決

キャラクター同一化は必要か

第3章 ホラーのプロット

ホラープロットのいくつかの特徴

ホラーとサスペンス

幻想

第4章 なぜホラーを求めるのか?

ホラーのパラドックス

ホラーとイデオロギー

ホラーの現在

「訳者解説」

「序」の「本書が置かれた文脈」の冒頭を、著者は以下のように書きさしています。「過去十年半にわたって、おそらく特に米国ではそうであったが、ホラーは大衆にとって、美的刺激の主要な源泉として栄華を誇ってきた。それどころか、ホラーは、ベトナム戦争後の時代において最も長続きし、広く普及し、持続しつづけているジャンルかもしれない。ホラー小説は、ほとんどすべてのスーパーマーケットやドラッグストアで手に入るようになっており、新しいタイトルが現われる速度は不安になるほど速い。ホラー小説やアンソロジーの猛攻は、少なくとも現時点では、その中で描かれているモンスターと同じく手がつけられず、逃れられないものになっている。このジャンルの作家のひとり、スティーヴン・キングは誰もが知る有名人になり、そこまでは有名でないにしても、ピーター・ストラウブやクライヴ・パーカーなど、多くの支持を受けている作家もいる。また大衆向け映画も、『エクソシスト』(1973年)の興行的大成功以来、ホラーに執着しつづけているため、最寄りのシネコンに行けば、そのうちの少なくとも一作にはモンスターが登場することになる」

はじめのうち、現在のホラーサイクルは少しずつ勢いを得ていきました。文学では、アイラ・レヴィンの『ローズマリーの赤ちゃん』(1967年)やフレッド・マスタード・スチュアートの『悪魔のワルツ』(1969年)の登場が前触れとなり、トム・トライオンの『悪を呼ぶ少年』(1971年)や、ウィリアム・ピーター・ブラッティのヒット作『エクソシスト』(1971年)などがベストセラー入りしました。読書市場での大衆的な人気は、特に『エクソシスト』によって確立され、その後、アイラ・レヴィンの『ステップフォードの妻たち』(1972年)、スティーヴン・キングのデビュー作『キャリー』(1973年)、ロバート・マラスコの『家』(1973年)、ジェフリー・コンヴィッツの『センチネル』(1974年)、キングの『呪われた町』(1975年)などの登場によって、さらに強固なものとなったとして、著者は「もちろん、ホラー小説――リチャード・マシスン、デニス・ホイートリー、ジョン・ウィンダム、ロバート・ブロックなどの巨匠による作品――は、これらの本が登場する前から継続的に入手できた。しかし、70年代前半に起こったと思われるのは、いわばホラーがメインストリームに参入したということだ」と書いています。

ホラー文学やホラー映画の市場はどこからともなく生まれてきたわけではありません。観賞者は主に団塊の世代であったと想像されるという著者は、「こうした観賞者は、ホラーのスペシャリストになったアーティストの多くと同様に、テレビに育てられた戦後最初の世代だ。また、こうした人々がホラーへの愛着を育み、それを深化させていったのは、主に、若い頃にそれ以前のホラーやSFのサイクルが、午後や深夜のテレビ番組のレパートリーとして、何度も何度も再放送されていたせいだという仮説を立てることもできるだろう。この世代は、その後自分たちの番がくると、ホラーのエンターテインメントによって次の世代を育てるようになり、ホラーのイメージは文化にあふれ――朝食のシリアルや子どものおもちゃからポストモダンアートまで――、このイメージが、わたしたちの社会における、文学、映画、さらには演劇のかなりの割合を占めるようになったのだ」と述べています。

「ホラージャンルの手短な紹介」では、多くのホラー論者にならい、著者は、ホラーとは第一に、18世紀に登場し始めた近代的なジャンルであると想定します。ホラージャンルの直接的な源流は、イギリスのゴシック小説、ドイツのシャウアーロマン、フランスのロマン・ノワールだといいます。著者は、「議論の余地はあるかもしれないが、一般的なコンセンサスでは、ホラージャンルに関係する最初のゴシック小説は、1765年にホレス・ウォルポールが書いた『オトラントの城』とされている。この小説は、それに先行する世代の墓場派の詩人によって始められた新古典主義的感性への抵抗を引き継いでいる」と述べます。

「ホラーの哲学とは?」では、著者はこう述べます。

「わたしはアリストテレスの精神にのっとって、ジャンルが感情効果を生み出すよう意図されていると想定し、その効果を抽出することを試み、わたしがアートホラーと呼ぶ感情を引き起こすために、ジャンルの特徴的な構造、イメージ、類型がどのように使用されているのか示すことを試みる(自分がアリストテレスほどの権威になることを期待しているわけではないが、アリストテレスが悲劇に対して行なったことを、ホラージャンルに対して行なってみたいというのがわたしの意図だ)」

アリストテレスの著作には見られない哲学的な側面として、著者の強調点はこのジャンルに関する特定のパズルにあるといいます。これは本書の副題でもあるとして、18世紀のある著述家の言葉を借用し、「心のパラドックス」と呼んでいます。ホラーに関しては、これらのパラドックスは、次のふたつの問題にまとめることができるといいます。(1)存在しないと知っているものを、どうして恐れることができるのか。(2)ホラーを感じることがこんなにも不快なのであれば、どうしてホラーに興味をもつ人がいるのだろうか。著者は、「本書の中では、こうした問いを提示しつつ、そこで何が問題になっているのかを示すよう試みている。そして、これらのパラドックスを消滅させられる哲学的理論を作っていくつもりだ」と述べます。

本書では、概念分析と経験的仮説が織り交ぜられています。つまり、狭義の概念分析として解釈されるような哲学と、ホラーの理論と呼ばれるもの、つまり、このジャンルで繰り返されるパターンについての非常に一般的な経験的推測が混在していると指摘し、著者は「あるいは、別の言い方をすれば、本書のホラーの哲学は、アリストテレスの悲劇の哲学と同じく、概念分析と、非常に一般的な経験に根差した仮説の両方を含んでいる」と述べるのでした。

第1章「ホラーの本質」の「ホラーの定義」の「まえがき」では、著者は「本書で探求されるタイプのホラーは、メアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』、アルジャーノン・ブラクウッドの『いにしえの魔術』、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』、H・P・ラヴクラフトの『ダンウィッチの怪』、スティーヴン・キングの『ペット・セマタリー』、クライヴ・バーカーの『ダムネーション・ゲーム』などを読むことに結びついている」と述べています。

またハミルトン・ディーンとジョン・ボルダーストンの『ドラキュラ』の舞台化や、ジェームズ・ホエールの『フランケンシュタインの花嫁』、リドリー・スコットの『エイリアン』、ジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』などの映画、マイケル・ウトフ版の『コッペリア』などのバレエ、アンドルー・ロイド・ウェバーの『オペラ座の怪人』などのオペラ/ミュージカルを見ることに結びついていると指摘し、著者は「ここで関連する種類のホラーはゴヤやH・R・ギーガーの作品などの美術作品にも見られるし、往年の『インナー・サンクタム』や『サスペンス』などのラジオ番組や、『事件記者コルチャック』や『フロム・ザ・ダークサイド』といったテレビシリーズにも見られる。これを『アートホラー』と呼ぶことにしたい。今後『ホラー』という語が使用される場合には一般にアートホラーの意味で理解してほしい」と述べます。

著者はホラーを1つのジャンルとして分析するつもりだといいます。しかしあらゆるジャンルが同じように分析できると仮定すべきではないとして、「例えば、西部劇は主として舞台によって識別される。『ホラー』というラベルでまとめられる小説、映画、演劇、絵画、およびその他の作品は、異なる基準によって識別される。サスペンス小説やミステリ小説と同じように、小説がホラーと呼ばれるのは、ある情動作用affectを高める力をもつことを意図されているためだ。実際、サスペンス、ミステリ、ホラーというジャンルは、それらが喚起することを意図した情動作用にちなんで名前がつけられている――サスペンスの感覚、ミステリーの感覚、ホラーの感覚〔はどれも情動作用の名前でもある〕。芸術横断、メディア横断のサスペンスホラーというジャンルは、それが特徴的に喚起する感情emotionや、あるいはむしろ理想的に喚起される感情から名称をとっている。この感情がホラーを識別するしるしとなる」と述べます。

古典的研究である『幻想文学論序説』の中で、ツヴェタン・トドロフは、神話とおとぎ話の世界を「驚異the marvelous」というラベルに分類しています。この領域はわたしたちが知っている科学の法則には従わず自らの法則をもつと指摘し、著者は「モンスターストーリー一般から本来のホラー作品を区別する特徴は、ストーリーの中の主人公側の人間のキャラクターが、遭遇したモンスターに対してもつ情動反応だ。また、ここまでホラーストーリーの中のキャラクターの感情についてしか語っていなかったが、先の仮説はホラー作品が鑑賞者から引き出すことを意図している感情反応を理解するためにも役立つ。というのも、ホラーは、鑑賞者の感情反応が、理想的には、キャラクターの感情と並行的になるジャンルのひとつであると思われるからだ。実際、ホラー作品では、キャラクターの反応が鑑賞者の感情反応の手がかりになることが多い」と述べています。

ブラム・ストーカーの古典的怪奇小説である『ドラキュラ』の「ジョナサン・ハーカーの日記」を取り上げて、著者は「ホラー作品では、鑑賞者の感情は主人公側の人間のキャラクターの感情を特定の点で(あらゆる点ではないが)反映することが期待される。ここまであげた例では、キャラクターの反応が教えてくれるのは、問題のモンスターに対する適切な反応は、震え、吐き気、身を縮めること、麻痺、悲鳴、拒絶から成るということだ。理想的には、わたしたちの反応は、キャラクターの反応に類似したものになることが意図されている。わたしたちの反応はキャラクターの反応に近づく(ただし正確な複製というわけではない)ことが期待される。キャラクターと同じように、わたしたちはモンスターをホラーを与える種類のものとして評価する(ただし、キャラクターとちがって、わたしたちはその存在を信じていない)。また、この鏡像効果はホラージャンルの重要な特徴だ。なぜなら、鑑賞者の反応がキャラクターの感情状態の特定の要素を反復することが期待されるというのはあらゆるジャンルで成り立つことではないからだ」と述べます。

ホラー物語の文脈で、モンスターは不浄で不潔なものと見られます。モンスターは腐敗していたり、崩れていたり、じめじめした場所からやってきたり、死肉や腐肉や化学廃棄物から作られていたり、害虫や病気、這い回るものと関連していたりすると指摘し、著者は「モンスターは、非常に危険であるばかりではなく、鳥肌が立ちぞっとさせる。キャラクターは恐怖fearにくわえて嫌悪感loathing をもって、恐れterrorと嫌悪disgustの両方をもってモンスターを見るのだ」と述べます。

「感情の構造について」では、「ホラー」という語の由来は、ラテン語の「horrere」――さかさまに立つ(毛が逆立つという場合のように)、逆立つこと――および古いフランス語の「orror」――逆立つこと、震えることだと示しています。著者は、「わたしたちがアートホラーを感じる際に文字通りに毛が逆立つ必要はないが、この語の元々の捉え方が、興奮を感じる異常な生理的状態と結びついていたことを強調しておくことは重要だ」と述べます。「アートホラーを定義する」では、著者は「感情に関するここまでの説明を使って、ようやくアートホラーの感情についての観察をまとめられる。『鑑賞者の一員としてのわたし』がモンスターに襲われた虚構のキャラクターの描写と類似した感情状態にあると仮定しよう」と述べています。

著者が、何らかのモンスターX、例えばドラキュラによって顕在的にアートホラーをいだくのは、次の場合でありかつ次の場合に限られるといいます。(1)わたしは何らかの異常な身体的興奮(震え、ぞくぞくすること、叫びなど)を感覚する状態にある。(2)それは次のような思考によって引き起こされている――(a)ドラキュラは存在することが可能である。また次のような評価的思考によって引き起こされている――(b)ドラキュラはフィクションで描かれている仕方で身体的に(おそらく道徳的にも社会的にも)危険であるという性質をもっている。(c)ドラキュラは不浄であるという性質をもっている。(3)この際、通常これらの思考にはドラキュラのようなものに触れることを避けたいという欲求が伴っている。

一条真也の読書館『汚穢と禁忌』で紹介した社会人類学者・比較宗教学者のメアリー・ダグラスの古典的研究では、不浄の反応を、文化の分類図式の逸脱や違反と関係づけています。例えば、ダグラスは「レビ記」における厭うべきものを解釈して、ロブスターなど、海から這うものが穢れているとみなされるのは、這うことが海の生物ではなく、地上の生物の特徴であるからだという仮説を立てています。著者は、「言い換えれば、ロブスターは一種のカテゴリーミステイクであり、それゆえ不浄である。同様に、同様に、4本の脚をもつ有翅昆虫はすべて忌み嫌われる。なぜなら、4本の脚は陸上動物の特徴であるが、これらは飛ぶものであり、すなわち空に生息するからである」と述べています。

ダグラスによれば、狭間に位置するもの、文化の深層にある概念図式のカテゴリーの境界を越えるものは不浄です。糞便は、「私/私以外」、「内/外」、「生/死」といったカテゴリー上の対立項に関して曖昧なものとして現われるかぎり、唾、血、涙、汗、切られた髪の毛、嘔吐、爪、肉片などと同様に、不浄なものとして嫌悪の対象となります。著者は、「ダグラスの注記によれば、レレ族と呼ばれる人々の間では、ムササビは鳥と動物のどちらにも明確に分類できないため避けられているという。また、対象は、腐ったもの、崩れたもののように、その類の不完全な代表である場合や、泥のように、不定形のものである場合に、カテゴリー上の疑念を引き起こすことがある」と説明。

ホラージャンルのモンスターの多くは、生きていながらに死んでいるという点で、狭間に位置するものであり、そして/または矛盾していると指摘し、著者は「幽霊、ゾンビ、吸血鬼、ミイラ、フランケンシュタインの怪物、放浪者メルモスなどがそうだ。これに近いのは、生物と無生物を合成した怪物だ。それ自身の邪悪な意志をもった幽霊屋敷、ロボット、そしてキングの『クリスティーン』の車。また、多くのモンスターは異なる種を混ぜ合わせている。狼男、昆虫人、爬虫類人、モロー博士の島の住人など」と述べています。

「幻想の生物学とホラーイメージの構造」では、異なる文化的カテゴリー・対立する文化的カテゴリーを結びつける幻想の生物学は、分裂と融合によって構成されますが、一方すでに嫌悪を与え恐怖症の対象となっているもののホラーの潜在可能性は、巨大化と群集化によって強化できるといいます。著者は、「これらがホラーを与えるクリーチャーを作るための主要な構造だ。これらの構造は、主として、ホラーのモンスターの生物学と考えられるようなものに関わっている。しかし、もうひとつ別の構造があって、これはクリーチャーの生物学と本質的に結びつくものではないが、これによって、ホラーなものの提示の仕方を精査する議論をする必要が出てくる。なぜなら、この構造は生物学にはかかわらないが、モンスターの演出においては重要であり、繰り返し登場する戦略であるからだ。この戦略をホラーのメトニミーと呼んでもよいかもしれない」と述べています。

第2章「形而上学とホラー、あるいはフィクションとの関わり」の「フィクションを怖がる――そのパラドックスとその解決」の「要約」では、少なくともサミュエル・ジョンソンがシェイクスピア全集の序文を書いて以来、フィクィクションへの反応には何か独特のものがあるという懸念が広く抱かれてきたとして、著者は「この問題――ここでフションのパラドックスと呼んでいる問題――は、フィクションの中で描かれたことが現実のものではないと知っているにもかかわらず、フィクションに感情的に動かされることはいかにして可能なのかということに関わる問題だ。ここで、わたしたちのとまどいの原因になっているのは、明言されないことも多いが、存在すると信じられているものだけが心を動かしうるという仮定だ。このパラドックスは、アートホラーについてのどんな議論にも強く関連するものだ。というのは、存在しないと知っているものにホラーを感じることがいかにして可能なのかが疑われるからだ」と述べています。

第3章「ホラーのプロット」の「ホラープロットのいくつかの特徴」の冒頭を、著者は「ホラージャンルになじんでいる人なら誰でも、プロットに繰り返しが非常に多いことを知っているだろう。あちらこちらで目立って独創的なプロットに遭遇するということも起こりえるが、一般的には、個々のホラーストーリーで異なるのは、深い物語の構造というより、表層的な違いであるように思われる。ホラー慣れした人であれば、典型的には、ストーリーで次に何が起きるのかが何となくわかるだろう。あるいは、少なくとも、次にどんなことが起きる可能性があるのかが何となくわかるだろう。この理由の一部は、多くのホラーストーリーが――その大部分と言ってもいいかもしれない――非常に限定された物語戦略のレパートリーによって生み出されていることにある。多くのジャンルと同様に、ホラー物語のストーリーラインは大いに予測可能だが、予測可能性のために鑑賞者の関心がそがれるわけではない(それどころか、鑑賞者は同じストーリーが何度も何度も語られることを望んでいるように見える)」と書きだしています。

「ホラーとサスペンス」の「サスペンスの構造」では、モンスターついて以下のように述べられています。

「当然ながら、ほとんどのホラー作品絵は、序盤にモンスターが人間と遭遇して殺したり戦意喪失させたりすることでその強さが明確に示される。しかし、モンスターに対抗する人間の努力が成功しそうにないことは、発見者がモンスターの力や特徴について話したり、クリーチャーに弱点があるとすれば何なのかを確かめようとする場面でも繰り返され、協調される。よく言われるように、一般にモンスターに対抗しようとする試みにほとんど成功の見込みがないせいで、ホラー作品では、モンスターに遭遇する機会のほとんどはサスペンスを与えるものになる。ホラー作品では、多くのエネルギーが、モンスターに立ち向かうあらゆる試みが成功しそうになく、非常に危ういものであることを確立するために費やされる」

「幻想」では、幻想はホラーから区別されるが、まったく異質なものというわけでもないといいます。なぜなら超自然的説明と自然主義的説明の間の戯れは多くのホラープロットで重要な役割をもっているからだと指摘し、著者は「例えば、複合的発見型プロットでは、キャラクターおよび読者はプロットの発見と確証の展開を通じて、超自然的説明と自然主義的説明の間で選択しなければならなくなるかもしれない。多くの場合、ホラーのプロットは、キャラクターや鑑賞者には隠されたところで、あたかも幻想の作品であるかのように展開し、その後、発見の瞬間に、直近の騒動の裏には超自然的存在があるのだという情報が与えられる。つまり、多くのホラーストーリーは、いわば幻想物語として始まり、モンスターの存在が読者に明らかにされ、認識された途端にホラーになる」と述べます。

狭義の幻想は、自然主義的説明と超自然的説明の間のためらいが物語全体を通じて維持され、読者が結末まで、対立する解釈のいずれも異論の余地なく正しいと判断できないストーリーから成るといいます。もちろん、多くのストーリーは純粋幻想純粋幻想の例ではではなく、自然主義的説明と超自然的説明の間のためらいが、特定の地点、多くは物語の終盤近くまでは維持されるものの、最終的にはいずれかの解釈が相手を凌駕することになるとして、著者は「これによって、もちろん純粋幻想とは異なる2種類のストーリーが生み出される。ひとつは、幻想の流れで始まるが、語られた異常事に対する自然主義的説明を選ぶもので、もうひとつは、幻想の流れで始まるものの、最終的にはその起源について超自然的説明を与えるものだ」と述べています。

トドロフは前者を「幻想的怪奇」と呼び、後者を「幻想的驚異」と呼んでいます。これらのプロットは、いわば純粋幻想ジャンルの境界線上にあるジャンルを表わしているとして、著者は「コナン・ドイルのミステリ小説『バスカヴィル家の犬』は、幻想的怪奇のプロットの実例になっている。古代の呪いという文脈で起きた殺人事件が、比類なきシャーロック・ホームズの手によって、人間の陰謀の産物であったことが示される。つまり、ホームズは最後に正しい自然主義的説明で事件を解決するのだ。一方、本章で取り上げたホラープロットの多くは、幻想的驚異に分類される」と述べます。

そして、文学も映画も、「幻想のためらい」を生み出すために近い程度のリソースを利用できるという著者は、「映画の場合は、超自然現象と思われる兆候に、目撃の信頼性の点で問題を起こすことができるのと同じように、文学の場合は、作家が統語論的に選言的な報告を使用したり、曖昧な記述を使用したり、モンスターの登場と思われるものに伴う視界の悪さや雰囲気の影響を引き合いに出すことで、同様のことを行なうことができる。文学も映画も、実物を登場させるのではなく暗示に頼ることで、超自然的仮説への鑑賞者の予期を積極的に喚起しつつ、同時に、仮説が次のような目撃者の情報によって裏づけられてほしいという欲求をかきたてることができる――映画の場合はモンスターを直接に写すこと、文学の場合はモンスターを直接記述すること、あるいは、文学でも映画でも、信頼できるキャラクターが、そのメディアの視点の構造に合ったかたちでモンスターを目撃することだ。もちろん、純粋幻想型の作品では、この種の裏づけは決して与えられない。ホラー研究に最も関わる幻想的驚異のモードでは、この種の裏づけが必要とされる」と述べるのでした。

第4章「なぜホラーを求めるのか?」では、普通の場面では人は嫌悪を与えるものを避けると指摘し、著者は「嫌悪感や不浄を感じるものに拒否感を感じることは不快な経験だ。例えば、退屈な午後のひとときに、湯気の立つゴミ箱の蓋を開けて、崩れた肉片や、腐りかけた果物や野菜や、虫がバラバラにして何だかわからない有毒な塊になったものを鑑賞することで快をえようとしたりはしないだろう。また普通は病院のゴミ袋をチェックするのは、楽しい時間を過ごすアイデアではない。しかし一方で、多くの人々が――少なくとも統計的な意味では正常であることを認めざるをえないほど多くの人々が――、ホラー作品を求めるのは、通常は拒否感を与える光景や描写から快をえるためなのだ」と述べます。

要するに、ホラージャンルには何かパラドックス的なものがあるように見えるとして、「ホラーは明らかに消費者を惹きつけているが、拒否感を与えることが明白なものによって惹きつけているように思われるのだ。また、ホラージャンルが鑑賞者に快を与えるものだという証拠はさまざまにあるが、このジャンルがそれを実現する手段は、不安や苦痛や不快を引き起こすものを用いることだ。このため、『なぜホラーを求めるのか』という問いを別の仕方で明確にするには、次のようにたずねてみるといい。『なぜホラーの鑑賞者は、典型的には(日常生活の中では)、忌避すべき(実際忌避している)ものに惹きつけられるのか』、あるいは『なぜホラーの鑑賞者は、本質的に、つらく不快であるものに快を見出すのだろうか』と」と述べます。

「ホラーのパラドックス」では、ホラー作品に何らかの意味で魅力と拒否感の両方があることは、このジャンルの理解に欠かせないとして、著者は「ホラーについて書く際、この対立の一方の側だけが強調されることはあまりにも多い。多くのジャーナリストは、ホラー小説や映画をレビューする際、作品の拒否感を与える側面だけを強調する――気持ちが悪く、下品で不快なものとして拒絶するのだ。しかし、こうした方向に進んでも、人々がなぜこの種の作品に関心をもつのか説明を与えることはできない。むしろ、このジャンルの人気は説明不可能なものになってしまうだろう。他方で、ホラージャンルやその特定の事例を擁護する人たちは、寓意的な読みにかまけて対象の魅力的な面ばかりをアピールし、拒否感を与えるような側面を認めないことが多い。かくして、フランケンシュタインの神話は、本当は、世界へ被投された人間、『孤独な受難者』の実存的寓話であると語られる。しかし、このように寓意的に捉えた場合、死体安置所のイメージの不穏な効果にどのような目的があるのかを説明することができるだろうか。つまり『フランケンシュタイン』に〔サルトルの〕『嘔吐』〔のような実存主義小説〕のような部分があるとしても、この作品には実際に嘔吐をもよおさせる部分もあるのだ」と述べています。

「宇宙的畏怖、宇宙的経験、ホラー」では、H・P・ラヴクラフトについて言及。ラヴクラフトにとって宇宙的恐怖は、恐怖と道徳的拒否感と驚異が精神を高揚させるような仕方で入り混じったものだと指摘し、ラヴクラフトの「この恐怖感と不吉な気分に捉えられたうえ、さらに驚異的現象についつい心を惹かれて好奇心をあおられると、いよいよ人間の心の中では激しい情動と刺激的な想像力が結びついて、さながら一つの複合物といった様相を呈すのだが、この複合物の生命力たるや人類が存続する限り絶対に失われることはないというほど根強いのである」。ラヴクラフトが宗教的感情と同列のものと見なしているこの恐怖の感覚を感じる能力は、本能的なものだ。人間は生まれつき未知への恐怖をもっているように思われるが、それは畏怖の念にも近しい。このため、超自然的ホラーの魅力は、世界についての人間の根深い確信、つまり、世界には広大な未知の力が存在するという確信を確証するような畏怖の感覚を喚起することにある」との言葉を紹介します。

さらに著者は、ラヴクラフトの「この畏怖の能力は、『唯物論による洗練』と呼ばれるものによって弱められ、それがおそらくわたしたちの文化を害している。それにもかかわらず、想像力と、日常から自分自身を切り離す能力をさずけられた鋭敏な人々は、それに自覚をもたらすことができる。その自覚とは、『渾沌からの襲撃や底知れぬ宇宙の魔神から、唯一我々を守ってくれる確固たる自然の法則を、悪意をもって一時停止させたり破棄したりすること』の認識に相当する」という言葉も紹介します。このすべてをまとめるのは難しいが、ラヴクラフトの理論の要点は、宇宙的恐怖の文学は、現実についての本能的な直観――これは唯物論的洗練の文化によって否定されている―――を確証するために人を惹きつけるということのように思われるとして、著者は「これは宗教的畏怖の感覚、驚異に満たされた未知なるものの認識に類似している」と述べます。

著者いわく、ホラーと宗教的経験の間の類比は、明に暗に、非常に影響力があります。そして、それは一条真也の読書館『聖なるもの』で紹介した初期現象学の古典であり、ルドルフ・オットーが展開された宗教的経験またはヌミノーゼ経験の分析によって枠づけられていることが多いといいます。著者は、「この本の宗教的経験の分析が正しいかどうかはわからないが、この本の分析は、論者がホラーと宗教的経験を結びつけようとする際、オットーを知っているか知らないかにかかわらず一般に採用されている。このため文学におけるホラーの経験がオットーが概念化している宗教的経験やヌミノーゼの経験と類似しているかどうかを問うことは適切に思われる」と述べています。同書で、オットーは「聖なるもの」をヌミノーゼ、「戦慄させるもの」をヌーメンと呼びました。

ヌーメンはtremendum〔戦慄させるもの〕であるため、魅了を喚起するだけではなく、高貴なものaugust、つまり客観的に価値のあるものであり、敬意を喚起すると指摘し、著者は「これはホラーの場合にはまったく当てはまらない。ほとんどの場合、わたしたちはモンスターに敬意を払わなければならないとは感じない。確かに、一部のホラープロットでは、モンスター――サタン、髑髏王、ドラキュラ、原初の旧支配者など――に敬意を払うことがストーリーに含まれるかもしれない。しかし、これは一部の事例にのみ当てはまることであり――したがって、ホラーの一般的な特徴ではなく――、その場合であっても、それはストーリーの中の一部のキャラクターにのみ関係しており、鑑賞者には関係ない」と述べます。

続けて、著者は「つまり、ブラックウッドの『邪悪なる祈り』の中の悪魔崇拝の会について読んだからといって、わたしたちがルシファーの司祭になるように促されるわけではない。またオットー自身も、自分が特徴づけているヌミノーゼの経験をホラーにまで拡張することを認めていないのではないかと思われる。オットーの意見では、デモンへの恐怖や幽霊への恐怖は、宗教的経験よりも発達の段階が低いとされているからだ。このため、宗教的経験とアートホラーの経験の間の類比が頼りになるかどうかは明らかではないため、ホラーの魅力を宗教的経験の魅力との類比に基づいて説明しようするのは、危うい試みに思われる」と述べるのでした。

「ホラーの魅力の一般理論と普遍理論」では、著者は、アートホラーの本質的な特徴の1つとして不浄を挙げます。具体的には、アートホラーの対象は、一部において不浄なものであり、わたしたちの概念図式によって設定された事物の自然な秩序の外部にあるものと見なされるモンスターだとして、著者は「この主張は、ホラー作品においてこうしたモンスターが登場する際には、非常に高い頻度で、テキストの中で、拒否感、嫌悪感、忌避感、吐き気、忌しさなどが言及され、両者の間には明確な相関があるということに注意することで確証できるかもしれない。また、こうした態度の源泉は、デヴィッド・ポールが言う次のような事実にさかのぼるように思われる。モンスターは「ある意味で混乱したものと呼ぶことができるかもしれない。モンスターは既存のカテゴリーに逆らい、混乱させる[・・・]。はじめに嫌なものだと思われたものは多くの場合、種を寄せ集め(あるいはかき混ぜ)たものにすぎない」。しかし、わたしたちの概念カテゴリーを破壊することで嫌な気持ちを与えるのと同時に、モンスターはわたしたちの注意を固着させる。モンスターは、それ以前には思考すらできなかった何かを予感させることで、わたしたちの認知的食欲を刺激するのだ」と述べています。

一般に、平均的な消費者がホラー作品からえる快は、ホラーのイメージによる魅惑と、ほとんどの事例では、プロット構造によって与えられる魅惑を参照することで説明できるように思われるとして、著者は「ホラーがどんな苦痛をもたらすとしても、それは魅惑をえるための代償として、平均的な消費者にとっては、好奇心を刺激され、満足される快の方が上回る。しかし、これがホラーのほとんどの消費者にとって事実であるとしても、単にホラーを感じるためだけにホラー作品を追い求める鑑賞者もいるかもしれないということは否定できないだろう。『13日の金曜日』シリーズの鑑賞者の一部には、これに近い人もいるかもしれない。こうした人々は単に気持ちが悪いものを求めている。魅惑的なモンスターが出てくるホラー映画であっても、ものすごく強い嫌悪や拒否感を与える映画でないかぎり、こうしたゴア〔残虐シーン〕愛好家からは劣ったものだと見なされるかもしれない」と述べます。

たいていの場合、異質なものは道徳的にも逸脱していると主張する著者は、「このジャンルにおいては、未知のものであることと禁断の行為を行なうこと――血を吸うこと、黒ミサのために赤ちゃんをさらうこと、乙女をさらうこと、高層ビルを破壊することなど――が結びついている。実際、両者の結びつきは多くの場合、単にともに現われることが多いというよりもずっと密接なものだ。なぜなら、特別な科学的・哲学的な訓練を受けていないかぎり、人間には自分たちの社会のカテゴリー構造を評価の面でも重要と見なす傾向があるからだ。自らの分類体系の外部にあるものは、タブーであり、異常であり、より一般的には悪となる。このため、ホラー作品の中で、モンスターによる日常の破壊と対決し、それが打ち倒されるとき、道徳的価値を帯び、文化に根付いた分類秩序の正当性が同時に再肯定されると考えられるかもしれない」と述べています。

著者によれば、ホラー作品の深層構造は3つの展開からなるといいます。(1)正常(わたしたちの存在論的・価値的図式が無傷で存続している状態)から、(2)その破壊(モンスターが現われ、文化の認知地図の根幹を揺るがす――このように認知の根幹を侮辱すること自体も不道徳/異常なことと見なされるかもしれない。また予想通り、モンスターは人間を食べるなど禁断の行為を行なう)。(3)それから最終対決と、異常なもの・破壊的なものの敗北(これによって、異常なものが排除され、道徳的秩序への違反が罰されることで、文化における事物の図式が回復される)。著者は、「この連想の配置において、秩序の回復は、これ以上殺される者がいなくなるという意味だけでなく、おそらくは、作中の事件以前に支配的だった、確立された文化的秩序が再び機能するようになるということも意味している」と述べます。

著者は「反逆の儀礼」について言及します。「反逆の儀礼」とは古代のサトゥルナリアや現在のカーニバルのような儀礼を指しますが、この種の儀礼では隔離された一種の「空間」が用意され、そこで慣習的な礼儀作法、道徳、タブーが緩和されます。また概念の図式化――例えば種同士の関係など――が逆転され、反転され、裏返されます。著者は、「もちろん、こうした儀礼は典型的には社会秩序の回復で終わり、経験を文化によって組織化する中で生じた緊張を解放するための社会的な安全弁を提供していると解釈されることもある。こうした儀礼は、明らかに社会秩序への批判を含んでいるが、社会秩序を維持し、強化するような仕方で、抗議を許容していることになる」と述べ、さらには「現代のホラー作品を、大衆社会のための反転の儀礼と考えることができるかもしれない。そして、こうした儀式の機能は――そのプロット構造の中で文字通り演じられているように――支配的な文化の観点と、その規範についての考え方を祝福することにある。ここで関連してくる規範は政治的なものと見なされるし、その安定にはイデオロギー的負荷が伴う。こうして、ホラー作品の根底にあるシナリオを繰り返し上演することで、現状の体制維持を強化することが不可避となる」と述べています。

著者は、特定のホラー作品が現状の体制の利益に役立ちうることは疑っていませんし、批評家によって、特定の作品や作品群がいかにしてそれを実現するのかが示されることも疑っていないとして、「示すことができないと考えているのは、ホラー作品が必然的にイデオロギーに加担するということだ。また、既存のあらゆるホラー作品が救いようのないほど政治的に抑圧的であると示すこともできないのではないかと疑っている。そして、いずれにしても、ホラーが政治的および/または文化的な抑圧的勢力にとって、イデオロギー的に有用であることを示したとしても、このジャンルがその魅力によって存続することを本当に説明したことにはならないだろう。なぜなら、このジャンルが、現状の体制維持にとって役立つには、それ自体がすでに何らかの魅力をもっていなければならないからだ。そしてそれを説明しようとすれば、わたしが定式化しようと試みたような、先行するホラーの魅力の説明を与えなければならない」と述べるのでした。

「ホラーの現在」では、ホラーの包括的理論では説明されないままになっていることはいくつもありますが、中でもホラーが他の時代ではなく、ある特定の時代に特別人気をえるように思われるのはなぜなのかという問題があると指摘し、著者は「よく指摘されるように、社会的なストレスの時代にはホラーサイクルが生まれ、このジャンルが時代の不安を表現する手段となる。ホラージャンルが恐怖や不安に特化したものである以上、ホラーがこの点で役立つのは驚くには値しないだろう。おそらく、特定の歴史的状況のもとでは、ホラージャンルが一般的な社会的不安をこのジャンルの恐怖と苦痛のイメージの集積のうちに取り込んだり、吸収することが起こりうるのだ」と述べます。

映画史にあたれば、いくつか有名な例が見つかります。ドイツ表現主義と呼ばれる様式のホラー映画は、ワイマール共和国の危機という環境の中で制作されたと紹介し、著者は「アメリカにおけるユニバーサル・スタジオの古典的ホラーのサイクルは大恐慌のさなかに起きている。アメリカの50年代前半のSFホラーのサイクルは冷戦初期の時代に対応している。また、こうしたさまざまなホラーサイクルでは、ホラーのイメージは、その時々の時代の不穏な空気に対応する特別な不安を表現するために使用される傾向がある」と述べています。

SFホラーの古典的名作である「遊星よりの物体X」(1951年)に言及した後、著者は「ホラーサイクルは社会的ストレスが顕著な時期に起きる傾向にあり、そこでホラー作品が果たす役割が、社会に浸透した不安をドラマのかたちにし、不安を表出することにあるという仮説は少なくとももっともらしいものだろう。この際、ホラー作品が、カタルシスのような異論も多い過程によって不安を発散させたり、解放したりするとまで言う必要はない。こうした時期にホラーが特別な関心を喚起しやすくなるのは、ホラーが社会の不安に合った表現を与え、そのため、刺激的なイメージを使用するだけで、差し迫った社会の懸念に訴えかけることができるというだけで十分だ。したがって、もし現在、わたしたちがホラーサイクルの中にいるとすれば、仮説によって、社会的ストレスの源と、そのサイクルに対応する不安を取り出すことで、ホラーサイクルの由来とそれが存続する理由の説明を試みることができることになる」と述べています。

現代のホラージャンルは、以前のサイクルとはいくつかの面で異なっていることに注意してほしいと訴え、著者は「この違いは、ポストモダニズムのテーマと比較可能なものになっている。第一に、現代のホラー作品の多くは、明示的に自ジャンルの歴史を参照している。〔スティーヴン・〕キングの『IT』は古典的なモンスターたちを復活させた。キングとロメロの映画『クリープショー』は50年代のECホラーコミックへのオマージュだ。最近のホラー映画は頻繁に他のホラー映画への言及を行なうが、『フライトナイト』には架空のホラーショーの司会者が登場人物として含まれている。ホラー作家は他の作家やこのジャンルの他の事例を自由に参照する。特に古典的なホラー映画やキャラクーはよく参照される」と述べます。

かくして、現代のホラー作品は、ポストモダニズムが知識人に対して不安定さの暗示を表現するのと似たような仕方で、アメリカの世紀が、「何だかわからないもの」へ移行していく不安を大衆の観客に向けて表現したものになっているとして、著者は「どちらの場合も、反応は極端に見えるかもしれない。アメリカの覇権が危機にさらされているとしても、文化の深い規範が危機にさらされているとまで考える必要はないだろう。しかし、社会的ストレスの時代における過剰反応は確かに理解できるものだろう。そして、わたしの主張では、ホラー作品やポストモダニズムの否定しがたい人気は、第二次世界大戦後の秩序とそれに付随する文化が混乱の中にあるという認識に促された不安の感覚に対する反応なのである」と述べます。

最後に、著者は「ベトナム戦争とそれにつづく幻滅の連鎖の後、アメリカ人は近年の間、継続的に――多くの場合それには良い理由があるが――自らの夢を見失ってきた。評論家が『アメリカンドリーム』を『アメリカンナメア』という示唆的な言葉で置き換えるのもよく理解できる。この麻痺の感覚を引き起こしたのは、大規模な歴史的衝撃だけでなく、思考することも信じることもできないような状況と現実的に折り合いをつけることができないという無力感を何度も味わわされてきたせいでもある。この無力感は、ホラーのモンスターに唖然とする虚構の被害者の多くが感じる意気喪失と、完全に同じとは言えないまでも、よく似たものになっている。良きにつけ悪しきにつけアメリカ人は、20年近くもの間、「信じがたい」出来事や変化に取り返しのつかないほど揺さぶられてきた。そして今や、ホラーはアメリカ人のジャンルになったのだ」と述べます。

「訳者解説」では、美学者の高田敦史氏が「簡単に言えば、本書は、このホラージャンルを哲学的に論じた著作だ。本書では例えば、ホラーとは何かという問題や、ホラーのプロット、ホラーの魅力などが論じられる。その他変わったところでは、ホラーモンスターの作り方なども論じられる。また、どうして現実には存在しないと思っているものを怖がってしまうのかという問題(フィクションのパラドックス)や、どうして読者は恐ろしいホラー作品をわざわざ求めるのかという問題(ホラーのパラドックス)が論じられる。ちなみに、原著には『心のパラドックスたちParadoxes of the Heart』という副題がつけられているが、『心のパラドックスたち』とは、このふたつのパラドックスのことを指している」と説明しています。

「ホラーとは何か」では、高田氏は「怖い作品というだけではまだ不十分で、ホラーにおける『怖さ』とは何かということを問題にしなければならないのだ。本書では、このホラー固有の『怖さ』のことを『アートホラー』と呼んでいる」と説明します。キャロルの主張をまとめれば、アートホラーの場合、(1)感情が向けられる対象は超自然のモンスターであり、さらに、モンスターは、(2)危険を与える〈コワイもの〉であると同時に、(3)わたしたちの概念枠組から外れる〈キモイもの〉(嫌悪を与えるもの)でなければならない。高田氏は、「まとめれば、ホラーにおける怖さとは、超自然のモンスターに向けられる〈コワイ〉と〈キモイ〉が入り混ざった混合的な感情のことだ。さらに、ホラー作品とは、そのような怖さを与えることを目指す作品のことだ」と述べます。

「本書出版当時の時代背景」では、本書が最初に出版されたのは1990年だることに触れ、高田氏は「現在から見ればもはや30年以上昔の本だ。理論的考察を旨とする本書の大部分は古びていないが、ホラーを巡る時代状況は変化している。特に、本書の中でキャロルはたびたび『現在のホラーの流行』について言及しているが、これはもちろん原著が出版された1990年当時の話だ」と述べます。1973年に公開された映画「エクソシスト」は、一条真也の映画館「IT/イット “それ”が見えたら、終わり。」で紹介した2017年の映画に抜かれるまで、40年以上もの間ホラー映画の興行収入1位の記録を維持しつづけた大ヒット作品であり、このヒットをきっかけに多くのホラー映画が作られました。なお、著者のキャロルは、当時のホラーブームの背景にあったものはアメリカの栄光の衰退ではないかと推測しています。