- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2258 歴史・文明・文化 『教養としての着物』 上杉恵理子著(自由国民社)

2023.08.02

『世界のビジネスエリートを魅了する教養としての着物』上杉恵理子著(自由国民社)を読みました。著者は、和装イメージコンサルタント。着物を着こなすための「和創塾 ~きもので魅せる もうひとりの自分~」主宰。東京下町出身で江戸っ子気質の英語教師だった父と、日本橋三越直営店の和裁士として修行した母の間に長女として生まれました。学生時代、交換留学先でアメリカ人の浴衣に対するポジティブな反応を体感し、日本の伝統である着物をグローバル社会で着こなす可能性に気づいたそうです。法政大学社会学部、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了後、環境創造企業株式会社エステムでの営業企画部勤務を経て、星野リゾートに入社。東日本大震災で大打撃を受けながら、担当した北海道のリゾートトマムの業績回復と会社の急成長を目の当たりにし、ビジョン·戦略·行動力があれば現実を変えられることを実感。自分を変えた着物の真の魅力を伝え、着物文化を次世代に受け継ぎたいと、2015年日本初の和装イメージコンサルタントとしてダブルワークから起業したとか。

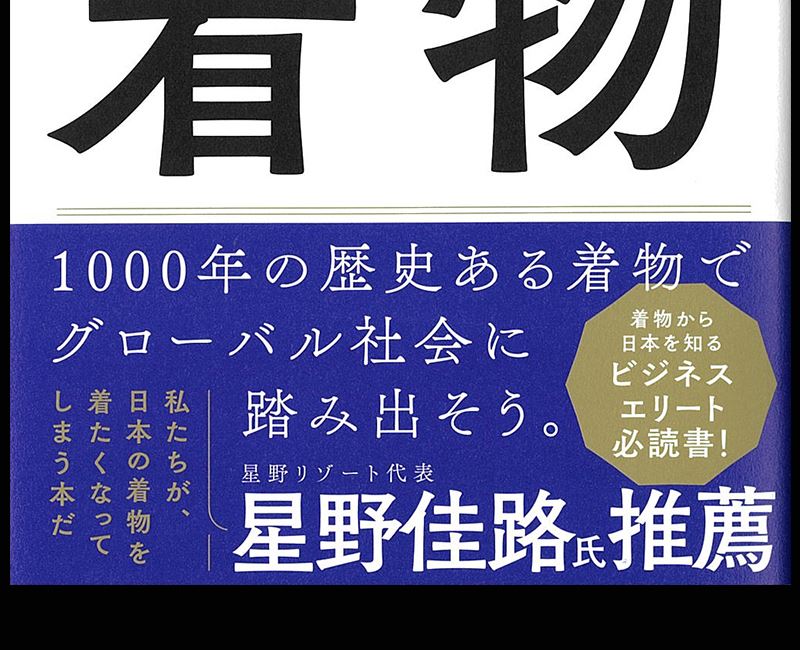

本書の帯

本書の帯

本書のカバー前そでには、「ビジネスパーソンが外国人とのコミュニケーションを豊かにし、教養として仕事や日常に活かすために、着物の知識をまとめました。和の文化を体現し、1000年の歴史を持つ着物。それにまつわる感性や知識を学んで、グローバル社会に踏み出しましょう」と書かれています。また、本書の帯には「1000年の歴史ある着物でグローバル社会に踏み出そう。」「星野リゾート代表 星野佳路氏推薦 私たちが、日本の着物を着たくなってしまう本だ」「着物から日本を知るビジネスエリート必読書!」と書かれています。帯の裏には「世界のビジネスパーソンの眼を惹きつける日本の伝統。それこそが着物Kimono」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 世界中の人を魅了する着物

・Kimono

第1章 外国人が知りたい

日本の文化

着物への質問

第2章 これだけは知っておきたい

日本の伝統文化「着物」

第3章 なぜ今、

着物が注目されるのか?

第4章 ビジネスや日常に活かしたい

着物に学ぶ和の智慧と感性

第5章 知っていると一目置かれる

着物を作る産地と伝統技術

第6章 知っていると自信が持てる

着物を着て楽しむための知識

第7章 「和」に出会える、

着物専門店

「おわりに」

「参考文献」

「著者プロフィール」

「はじめに」の冒頭には「今、世界では日本の伝統衣装、着物への関心がこれまでになく高まっています」として、2020年2月にはイギリスのロンドンで着物展「Kimono:Kyoto to Catwalk」が開催されたことが紹介されます。新型コロナウイルス感染症対策で、会期は短縮されたものの、着物の歴史から現代のデザイナーによる斬新な作品まで幅広く展示された大規模な展覧会で、Kimonoへの関心の高さが伝わってきたといいます。著者は、「海外での着物人気に後押しされるように、日本人が晴れ舞台を飾る衣装として、着物が選ばれるようになりつつあります。国際映画祭では若手の女優達も美しい着物姿で登場し、ハリウッド女優達の中でも存在感を発揮しています」と述べています。

2018年のノーベル賞授賞式では、生理学・医学賞を受賞した京都大学 本庶佑特別教授が黒紋付袴の着物で出席され話題となりました。著者は、「着物には色や柄、素材など、1000年の時をかけて日本人が育んできた美意識が凝縮しています。また、モノを大切にして使い切るリサイクル、エコロジーな知恵も着物にはたくさん詰まっており、サステイナブルな社会を目指す現代に大きなヒントを与えてくれます」と述べるのでした。

第1章「外国人が知りたい日本の文化 着物への質問」の外国人からの質問1「着物は何でできている?」では、著者は「着物や帯の9割は、絹=シルクでできています。残り1割が、ウール、木綿、麻、ポリエステルなどです」と答えています。外国人からの質問5「YukataとKimonoはどう違うの?」では、浴衣と着物の違いについて、「浴衣は平安時代の貴族が、蒸し風呂に入る時に着ていた湯帷子が語源と言われます。江戸時代になり、日本国内で木綿の生産が始まり、普及したことで、江戸や大坂などの町人の間に木綿の浴衣が広まります。特に、浴衣は銭湯での湯上がりや、その行き帰りに着るものでした」と書かれています。

外国人からの質問6「なぜ着物は袖が長いの?」では、着物の袖が長い理由は2つあるとして、1つは暑い夏を快適に過ごすため。もう1つは、袖が長い服を着ることがステイタスだったからといいます。著者は、「日本の衣装で最初に袖丈が長くなったのは、平安時代でした。十二単に象徴される、ゆったりとした衣装が主流だった当時、男性・女性問わず、手首が出る袖口を長く広くすることが、裕福で力を持っていることの象徴でした」と述べます。

袖が長いと動きにくいので、「短いほうがいい」と鎌倉時代以降は実用的な大きさに変化します。しかし、再び袖の長い着物が登場します。それは江戸時代の振袖であるとして、著者は「江戸時代初期に踊りの衣装として振袖が作られました。振袖の長い袖が優雅になびく様子は、街の女性達の心を鷲掴みにしました。江戸時代の若い女性は、普段から振袖をよく着ていたそうです。今も未婚女性の着物は、振袖のように袖が長いものほど、フォーマル着です」と述べています。

外国人からの質問7「着物の反物は1メートルで切り売りしてくれないの?」では、反物を計り売りしない理由は、反物一本で一つの着物になるサイズでできているからだと説明します。ちなみに、反物の切り売り販売を行った人もいるとして、著者は「現在の三井グループの元、三井越後屋の創始者 三井高利です。江戸時代、一反単位の販売をすることが呉服屋の常識でした。それを三井は、お客が必要な分だけ切って販売する『切り売り』を行ったのです。業界の慣行を破ったもので、当時の人々は驚いたとか。切り売り販売により、三井越後屋はサイズの小さな子供向けの着物ニーズを取り込むことに成功したそうです」と述べています。

第2章「これだけは知っておきたい日本の伝統文化『着物』」の「現代の着物は十二単の下着が始まり」では、歴史を紐解くと、着物の起源は約1000年前、平安時代にまで遡ると言われていることを紹介し、著者は「奈良時代まで日本の衣服は、中国の影響を強く受けていました。当時の朝廷が中国の隋の国に遣隋使を、唐になると遣唐使を派遣し、中国の政治や文化を学ぼうとしていました。服装も唐風文化と呼ばれ、中国から影響を受けたものでした」と述べます。

それが大きく変わったのが平安時代でした。遣唐使が廃止され、国風文化と呼ばれる日本の気候風土にあった文化が花開きます。また、摂関政治に移行し、政治的な話合いが天皇の御前で行われるようになると、靴を脱いで座って行われるようになりました。著者は、「こうして、十二単に代表されるように、女性も男性もゆったりと袖や裾が長い、複数枚重ねて着る服装が流行します。この時、外側に着ていたものを大袖、内側に着ていた大袖より袖の小さな下着を小袖と言いました。この大袖の下着だった小袖が、現在の着物の原型です」と述べています。

「『服用』『服薬』草木染めの着物は薬だった」では、薬を飲むことを日本語で「服用する」「服薬する」と言いますが、著者は「この『服』とは文字通り、身にまとう着物のことだったと言われています。化学染料が登場するまで、人は草木や土など自然の中から色を取り出し、衣類はもちろん、焼き物、家具、化粧と身近なものを染めてきました。この草木染めは、美しい色を染めるだけでなく、薬そのものでもあったのです」と述べています。

近年では化学染料が主流で、草木染めの着物が作られることは少なくなっていますが、それでも草木染めにこだわる染織作家や工房があるとして、著者は「草木染めをした着物は、化学染料とは異なる味わいで、年月が経つほど色が落ち着き、より美しい色になるのです。草木染めは薬効も含め、草木が持つ様々な力を、布にうつし身にまとう先人の知恵だったのではないかと感じます。お金では買えない、時間が生み出す美しい自然の色を身にまとえることも、草木染めの着物の魅力です」と述べます。

「着物は世界でも珍しい、絵画を身にまとう衣装」では、着物が多くの人の視線を集める理由は描かれた柄ではないかとして、四季の花を細かに散りばめた着物、1つの植物をたっぷりと描いた着物、鶴や鯉など鳥獣を生き生きと表した着物、源氏物語のような平安貴族の邸宅や庭を描いた着物、里山や漁村など日本の原風景を呼び起こす着物。時に細やかに、時に大胆に、着物に描かれた柄はまさに絵画そのものであるといいます。著者は、「着物に絵画のような絵柄を入れられる理由は、着物が長方形の平面の布8枚をつなげて作られていて、絵を描くスペースがあるからです。平面な布を縫い合わせて、丸みのある人間の身体に合わせて着ていく服が着物なのです」と述べています。

洋服は、人の身体に合わせた立体裁断なので、絵を描けるスペースは多くありません。着物のように大きく絵を描ける衣装は珍しいと指摘し、著者は「着物に絵を本格的に描き始めたのは江戸時代のこと。扇絵師だった宮崎友禅斎という人が、白生地に防染糊で細い線を描いてから、その防染糊の内側に色をつけていく染め方を始めます。この技法でより細やかで、輪郭のはっきりした絵を描けるようになりました。宮崎友禅斎が始めたこの染めの技法は『友禅染め』と呼ばれるようになり、京都の京友禅、金沢の加賀友禅、江戸の東京友禅として今も受け継がれています。さらに、尾形光琳や菱川師宣などの有名絵師も、着物のデザインを手掛けます。絵師が服のデザインをすることも、世界的に珍しいことなのだそうです」と述べます。

「表は地味で裏が派手な男着物は江戸の奢侈禁止令の名残」では、男性の着物は、見えないところがとてもおしゃれな作りになっていることが紹介されます。例えば上着である、羽織の裏地。ここには「額裏」という大きな一枚絵の裏地を入れることができるとして、著者は「虎や鷹、龍などの迫力のある動物、風景を描いた水墨画、歌舞伎役者の浮世絵、最近は真っ赤なバラなどの花柄やペイズリーなどの額裏もあります。額裏は見せびらかしながら外を歩くものではなく、屋内に入り羽織を脱いだ時に初めて人に見えるもの。脱いだ羽織をたたむ時に額裏の絵がチラリと見えると、まわりの女性達もハッと見入ってしまいます。『素敵なお羽織ですね!』『何の額裏ですか?』と、そこから会話が盛り上がったりします。

小倉織の築城則子先生と

小倉織の築城則子先生と

「月の織姫」こと築城則子先生が織って下さったものです。このたびの還暦を記念して、わたしが「自分へのご褒美」として求めました。築城先生は、小倉高校・早稲田大学を通じてのわたしの大先輩です。大学在学中に能の世界にふれ、その舞台衣装の美しさに強く惹きつけられたそうです。それが染織を始められるきっかけとなり、その後、郷里である小倉にかつて小倉織という伝統文化が存在していたことを知りました。小倉織は徳川家康も愛用していたとされます。司馬遼太郎の小説によく「小倉袴」という語が出てきますが、幕末維新の志士たちにも愛用されていました。また、夏目漱石の『坊っちゃん』冒頭には、主人公である”坊っちゃん”が小倉袴をはいて松山入りしたと書かれています。

わが小倉織の羽織の裏地

わが小倉織の羽織の裏地

いずれにせよ、小倉織は一時それほどまで普及していたにもかかわらず、久しくその伝統が途絶えていました。それを復元したのが築城則子先生です。現在では小倉織の第一人者として知られ、数多くの賞を受賞されています。しかも、羽織の裏地は「月と兎」。わたしが大の月狂いで、しかも卯年であることから作っていただきました。じつは、築城先生ご自身も月が大好きで、自ら「月ノリ子」と名乗っておられるほどなのです。定期的にお月見の会も主催しておられます。そんなわけで、「月と兎」はわたしにとって最高の人生のシンボルなのです。

還暦祝いの小倉織を着て

還暦祝いの小倉織を着て

男性の着物に無地ものが多い理由は、江戸時代の「奢侈禁止令」の名残だといいます。江戸幕府は幕府の権威を守り、士農工商の身分制を維持するために、贅沢を禁じる奢侈禁止令を何度も出しました。奢侈禁止令の内容は、贅沢な服装はいけない、金・銀の刺繍を入れてはいけない、細かな絞りを入れてはいけない、呉服店は一定の値段以下の着物しか売ってはいけない、農民は木綿と麻しか着てはいけない、など人々の服装にも制限を加えるものでした。

こうした制限に対し、江戸時代の町民達は裏地や長襦袢など見えないところにお金をかけるようになります。表向きは従いながら、実際は制限下にあっても自分達のおしゃれを追求していったのです。著者は、「こうして生まれた、見えないところにこだわる男着物は、「裏勝り」の美学とも言われます。一見シンプルな男性の着物は、華やかな女性の着物を引き立てる効果もあります。見せびらかすことはなくとも、自分のこだわりや意思を表現することこそ、粋だと思いませんか?」と述べています。

「着物1枚に必要な繭はいくつ?――着物はお蚕さんの命そのもの」では、着物が美しく、人々を魅了する理由は、素材にあると指摘し、著者は「着物は何で作られているかと言うと、多くが絹で作られています。絹を使うからこそ、薄くて光沢のある布になり、多彩な色に染め、細やかな柄を織ったり染めたりすることができるのです」と述べます。着物の美しさの土台となっている絹糸を作るのは蚕です。小さな1つの蚕の繭を1本の糸にほどいていくと、その長さはなんと1000メートルを超え、長いものは1500メートルになるといいます。もっとも、繭の糸の長さは蚕の品種や雄雌で変わるそうですが。

蚕の一生はちょっと可哀想です。糸をとらずに繭をそのままにしておくと、成虫になった蚕が繭を割って外に出てきます。繭が割れてしまったら、1000メートルを超える1本の糸にはなりません。著者は、「美しい絹糸を作るために、蛹になった蚕が入っている繭を熱処理や冷蔵をしてから湯に入れて、糸を取り出していきます。こうして絹糸で作られた着物は、蚕の命そのものと思うほど美しく、輝きがあります。絹糸は蚕の命なのだということを受け止めて、手元にある着物を大事に活かし、天寿を全うさせてあげたいと思うのです」と述べるのでした。

「日本の絹糸産業は世界最大輸出国から国内自給率2%へ」では、絹糸を生み出す蚕は、漢字では「天の虫」と書き、昔から「お蚕さん」、「お蚕様」と呼ばれてきたことが紹介されます。蚕は虫ですが「一匹、二匹」とは数えず、「一頭、二頭」と数えます。これは蚕を育てる養蚕業が、日本で長い歴史があり、人々の暮らしと密接に関わる特別な存在だった証だとか。著者は、「明治以降、蚕の繭を育てる養蚕業と繭から生糸を取り出す製糸業は、一大産業になります。世界遺産にも登録された群馬県の富岡製糸場のように機械化した工場が次々に作られ、繭から生糸を作り、世界中に輸出されていきました」と説明します。

明治から昭和初期まで、日本の輸出品の半分以上を生糸が占め、1909年には日本は生糸輸出量で世界一になっています。しかし、太平洋戦争が始まり、日本の生糸を輸入できなくなったアメリカは、絹の代用となる科学繊維を開発しました。著者は、「戦後、化学繊維が広がったことで絹糸の需要は激減します。さらに、国内の着物としての絹の需要も減ってしまいました。そして、中国やブラジルで広い土地を活かして生産された絹糸が流通するようになりました。100年ちょっと前まで、輸出量世界一であった日本の絹糸でしたが、現在、日本国内で流通する絹のうち純国産はなんと、2%以下まで減少しています」と説明するのでした。

「変化し続けるファッションとしての着物」では、成人式と言えば女性の振袖が一般的であるとして、成人式が始まったのはそもそも戦後1950年代のことだと説明されます。著者は、「成人式が始まった当時は女性もスーツだったそうですが、美智子妃のご成婚で振袖が大ブームになり、成人式の衣装として定着したのです。戦前の『着物は365日着る日常着』、戦後の『着物と言えばフォーマル衣装』という時期を経て今、着物は新しい時代に入ろうとしています」と述べています。

着物の新しい時代について、著者は「フォーマルな着物ではないし、日常着とも少し違う。着物の良さを現代に活かし、自分らしさを表現するファッションアイテムとして取り入れる人が増えています。世界有数のファッションブランド、シャネルの創設者ココ・シャネルは、『ファッションは、着飾るものではない。着る物を選ぶということは、自分の生き方を選ぶことだ』という言葉を残しています。まさに現代で着物を取り入れることは、着物に込められた知恵や感性を学び、着物とともに在る生き方を選ぶことです」と述べます。

第3章「なぜ今、着物が注目されるのか」の「衣服の肌トラブルや不調は自然素材でできた着物の力で……」では、電磁波対策としても着物が見直されつつあることが紹介されます。著者は、「現代では電化製品等によって電磁波にさらされたり、電気を通さない化学繊維の服や靴を着て不要な電気を身体に溜め込んでしまったりして、頭痛や耳鳴りなどの不調を抱えている人が少なくないと言われています。そこで、素足で芝生や海岸を歩いたり、木に触れたりすることで電気を大地に流すアーシングという健康法が注目されています。絹や麻といった自然素材は、電気を溜め込むのを防ぎ、電磁波から身体を守る効果が期待されています。着物を着ていると、快適でスッキリする感覚があるのは、このあたりにも理由がありそうです」と述べています。

第4章「ビジネスや日常に活かしたい着物に学ぶ和の知恵と感性」の「桜柄の着物は、桜が満開になったら着てはいけない」では、着物に四季の自然を描くということは、四季の移ろいも考えることになります。そこで、着物には「季節もの」という考え方があるとして、著者は「『季節もの』のわかりやすい例は、桜柄です。桜柄の着物は春に桜が咲く時期に合わせて着るように、実際の季節と柄を合わせることが「季節もの」の基本です。実際は少しややこしくて、ここで「季節もの」となる桜柄は、枝葉とともに写実的に桜だけを描いた着物や帯のこと」と述べます。

また、「枝葉とともに描かれた写実的な桜柄は、桜が咲く前に先取りして着て、桜が満開になったらもうその年は着ない」という考えがあることを紹介し、著者は「この背景には、自然の美しさへの愛と尊敬の念があるのです。先取りして着るのは、桜を愛し、咲くのをまだか、まだか、と心待ちにするからこそ。そして、満開になったら着ないというのは、どんなに素晴らしい桜柄の着物でも、本物にはかなわないという考えがあるからです」と述べます。

「フォーマル着物で大切にする白色と重ね」では、着物はフォーマルになるほど、白い足袋を履き、白い半衿をつけなさいと言われることを紹介します。「着物は白で礼を尽くす」という考えがあるからだとして、著者は「最も格が高いフォーマルな装いを第一礼装と呼びますが、既婚女性の第一礼装は、結婚式で新郎新婦のお母さんが着る黒留袖。男性の第一礼装は黒紋付袴。男女ともに第一礼装では、真っ白な足袋と、真っ白な半衿が必須です。着物の下に着る長襦袢も真っ白にしますし、帯揚げも帯締めも金・銀が入ったものより白が良いとされます」と説明します。

白にはどんな意味があるのか。「白」という漢字のなりたちを調べてみると、頭蓋骨なのだそうです。古代より、亡くなった指導者や敵頭の頭蓋骨を残し祀っていた頃、どんどん白骨化する様子から白が発見され、白という漢字が生まれました。日本でも白は古代より神に捧げる浄らかな色となり、明白、潔白、清潔といった意味を持つようになったと紹介して、著者は「フォーマルな着物で白を大切にするのは、フォーマルなシーンが神事と関係のある儀式であることが多いから。能舞台はもともと神社内に作られていたことから、能舞台に上がる能楽師や日本舞踏家は必ず白い足袋を履きます。茶道でもお茶室は清浄な場であるため、稽古の時から白い足袋または白い靴下を履いて上がります。白を身につけると身が引き締まるのは、遠い先人達から続く私達の感性なのでしょう」と述べます。

他にもフォーマルな着物のキーワードとして「重ねる」があります。女性のフォーマルな着物では衿と長襦袢につけた半衿の間に、もう1枚衿を重ねます。これを重ね衿、または伊達衿と言い、取り外しできる衿をつけます。著者は、「伊達衿は白い半衿と着物の衿の間にほんの少し、まるで細いネックレスをつけるように、1~2ミリメートル程度のわずかな幅で見せます。お祝いのシーンでは長い袋帯を締めますが、袋帯にすることでお太鼓の部分に布が2枚重なる二重太鼓にできます。衿を重ね、お太鼓の布を重ねる。こうして重ねることで、『佳きことがこれからも重なりますように』という願いを込めているのです。逆に、人が亡くなったお通夜や告別式もフォーマルな式ごとですが、喪の着物では重ね衿をつけません。また、喪服の黒やグレーの帯は名古屋帯で、一重太鼓に結びます。人は必ず亡くなる存在とはいえ、悲しいお葬式はできれば重なって欲しくないことですから」と述べるのでした。

「着物に残る家紋文化 皆が紋章を持つのは日本だけ」では、家紋を身につけることは魔除けの意味もあるとして、「葬式に紋付の着物で参列すると、それぞれの御先祖様が家紋を目印に来てくれて、亡くなった方を迷わずあの世に行くのを助けてくれる。だから紋付の着物でお葬式に行くのが良い」という意味もあることが紹介されます。著者は、「こんな豊かな歴史とデザインを持ち、ご先祖様からの自分のルーツを感じられる家紋。今となっては自分の家紋を入れるのは墓石と着物くらいではないでしょうか。家紋を入れた着物を大事に着ることは、日本独特の家紋文化を残していくことにも繋がるのです」と述べます。

「夏の着物は、周りの人に涼を届けるために着る」では、夏の陽射しに着物の袖や裾の布が透ける様子や、シャリっとした麻の風合いは人に涼を届けるとして、著者は「着ている人が暑すぎて不快になっては本末転倒ですが、少しくらい暑くても涼しい顔をして、『私の着物で皆に涼を届ける、と思って着るのが夏のおしゃれ』と着物に教えられている気がします」と述べています。確かに涼しげな美人が袖や裾の布が透けた着物を着ている姿を見ると、暑さを忘れる気がします。着物とは、四季のある日本人の民族衣装であると改めて思いますね。

「西洋の花言葉と異なる、和の花模様の意味」では、著者は「花束を贈る時「バラの花言葉は愛情」「百合は純潔」など花言葉を参考にしたことはありませんか? 今、日本で花言葉と言われているものは、19世紀のヨーロッパでまとめられたもので、明治時代に日本にも入ってきました。西洋の花言葉の前から、日本でも身近な花や鳥、虫などにさまざまな意味を持たせてきました。そしてそれぞれ着物にも柄を描いてきたのです」と述べています。

花以外にも、動物や虫、鳥の柄にも意味があります。犬はたくさんの子を産むことから「安産」「子供の健やかな成長」の意味で、子供や女性の着物に犬柄が描かれました。トンボの柄は、草の先端に止まるトンボの習性から、頭に出世するようにと願いを込めて、男の子の産着にトンボの刺繍を入れました。著者は、「和の柄に込められた意味を知り、着物はもちろん洋装でも取り入れて、身近な自然の力を取り入れてみてはいかがでしょう」と述べています。

「百鼠四十八茶 繊細な和の伝統色」では、万葉集の時代から、染め職人は草木や土などを用いて、衣類や器、調度品、建物の柱など身近なものを染めてきたとして、著者は「四季を通じて変化する空や草木の色を、一瞬一瞬で捉えて生まれた日本の伝統色の数は、12色どころか、再現されているものだけでも数百にもなります。数多い日本の伝統色を象徴する言葉が、百鼠四十八茶です。この言葉は、江戸時代に奢侈禁止令が出され、町民が紅や紫、金銀など華やかな衣装を禁止された時に生まれました。町人達は、表向きはお上の令を受け入れて地味な着物を身にまといながら、茶やグレーに様々な変化をつけ、絶妙な色合いを楽しんでいたのです」と述べます。

微細な色味の違いでも区別し、1つひとつに色の名前をつけています。例えば、異なるグレーの色の名前は、銀鼠、梅鼠、藤鼠、白鼠、葡萄鼠、丼鼠、鳩羽鼠、利休鼠、深川鼠などがあります。茶であれば、飲むお茶のような明るい茶色は唐茶、濃く深い茶色は褐色、ベージュ系の白茶、鳥の子色、砥粉色、亜麻色、生成色などは色の違いが非常に繊細で、見比べてもなかなか違いがわからないほどです。著者によれば、団十郎茶や芝翫茶など、歌舞伎役者が愛した色に彼らの名前をつけた茶色もあるそうです。これも素敵な色名ですね。

第5章「知っていると一目置かれる着物を作る産地と伝統技術」の「人類が布を作り始めた当時の原型を残す 結城紬」では、鬼怒川を挟み、茨城県結城市と栃木県小山市をまたがる一帯で作られている着物「結城紬」が取り上げられます。著者は、「結城紬は鎌倉幕府の源頼朝をはじめ、武士の着物として人気がありました。江戸時代には庶民にも広がり、吉原に遊びに行く男性は、仕立て上がったばかりの結城紬を着て行くのが一番のおしゃれだったそうです。明治以降は男性の正装が洋服になったことから、女性ものの結城紬が増えていきました」と説明しています。

父から譲られた大島紬を着て

父から譲られた大島紬を着て

結城紬が織物の原型となる着物であるなら、最先端の織りの技術を発展させた着物が奄美大島の大島紬です。奄美大島で1000年以上の歴史を持ち、明治からの100年ちょっとで世界一緻密な織物にまで発展したのが大島紬です。8世紀の聖武天皇が建立した東大寺への献上品に「褐色紬」の記述があり、これが大島紬ではないかと言われています。ちなみに、わたしは父から譲り受けた大島紬を愛用しています。

著者は、「大島紬には見た目の芸術的な美しさだけでなく、機能面でもいくつも良さがあります。何度も着て、水で洗う手入れをするにつれて、どんどん柔らかく、着心地が増していきます。布の片面を染めたものではなく、糸から染めて織るので、布の裏表どちらも同じ柄。つまり、片面にシミをつけてしまったら、裏に返して仕立て直して着続けることもできます。こうして親子3世代で、100年にわたり着続けることができます。おじいちゃんのシンプルな男物の大島紬を、仕立て直して女性が着ることもできます」と述べます。

大島紬を着て桜を愛でる

大島紬を着て桜を愛でる

「伝統工芸としての着物とどう付き合うのか」では、著者は以下のように述べています。 「布は、人間が手で糸を作り、糸から布が作られます。その昔からの手仕事を、着物は私達に思い出させてくれます。目の前にある1枚の着物が、どうやって着物になったのか、どれだけの人の手がかかっているのか。そうした背景がわかると、私達人間の手に貴重なモノを生み出す無限の可能性があることを感じます。そして、たくさんの人の手で生まれた着物への愛着が生まれ、着物を大切に思う気持ちが素敵な着こなしに表れていきます。こうした日本の伝統工芸品の着物は、素晴らしい手仕事と独特の美しさで、世界的にも注目されています。実際には大変な手間暇がかかるため、市場に出ると高級品になります。奄美大島の大島紬ならば、私達がお店で出会うと、1枚で数十万円、時には100万円を超えることも珍しくありません。しかし、関わる職人の懸命さを想像すると、決して高くはないとわかります」

昭和前期に日本全国を回り、各地の美しい工芸品を調べ、その価値を世に伝える民藝運動を起こした柳宗悦という人がいます。柳は『手仕事の日本』(柳宗悦著 岩波文庫)で、「生活の中に深く美を交えることこそ大切ではないでしょうか。更にまた生活に交ることによって、かえって美が深まる場合がないでしょうか。(略)日々の生活こそは凡てのものの中心なのであります。またそこに文化の根元が潜みます」と書いています。著者は、「どんなに高価で美しい着物であっても、棚に飾って遠くから見るだけの美術品ではありません。あくまで人間が生きるために必要な衣食住の『衣』であり、日々の生活に使われる道具です。ですから、人が身にまとった時に、最も美しく機能的であるように作られています」と述べるのでした。

「おわりに」では、『世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学』(近内悠太著 NewsPicksパブリッシング)という2020年に発売された本が紹介されます。この中で「教養とは何か」への解が書かれているとして、「どれだけ多くを知っていたとしても、それだけでは教養とは言えません。手に入れた知識や知見そのものが贈与であることに気づき、そしてその知見から世界を眺めたとき、いかに世界が贈与に満ちているかを悟った人を、教養ある人と呼ぶのです。そしてその人はメッセンジャーとなり、他者へ何かを手渡す使命を帯びるのです」という言葉が引用されます。これを読み、著者は「着物はまさに先人達からの贈り物だ」と気づいたとか。

小笠原家の家紋の前で小倉織を着る

小笠原家の家紋の前で小倉織を着る

そして、著者は「着物を着る楽しさをかみしめながら学んでいくと、絹や麻の素材をよく活かしていたり、仕立て直しや染め替えができたり、藍で染めることで殺菌効果もあったり、着物には日本の自然風土で生きる知恵がぎっしりと詰まっていることを学びました。柄1つ、家紋1つにも意味があり、描かれた柄から日本の四季の美しさを再発見しました。気が遠くなるような手仕事でできている着物や、今では作ることのできない貴重な着物があることも学びました。これらの知見や技術を得るまでにどれほどの人達の試行錯誤があったのでしょうか。こんなに素晴らしい知恵や美意識、技術が詰まった着物を、先人達から贈られたと気づいた時、『なんて豊かな世界に生きているのだろう』と気づいたのです」と述べるのでした。小倉織の素晴らしい着物を築城先生に作っていただいて以来、着物に対する関心が一気に高まったわたしでしが、本書を読んで基礎的な知識を得ることができました。優れた着物の入門書だと思います。おススメです!