- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2023.08.20

『未来の年表 業界大変化』河合雅司著(講談社現代新書)を読みました。一条真也の読書館『未来の年表』、『未来の年表2』で紹介したベストセラーの続編です。著者はわたしと同年齢で、1963年名古屋市生まれの作家・ジャーナリスト。人口減少対策総合研究所理事長、高知大学客員教授、大正大学客員教授、産経新聞社客員論説委員のほか、厚労省や人事院など政府の有識者会議委員も務める。中央大学卒業。2014年の「ファイザー医学記事賞」大賞をはじめ受賞多数。

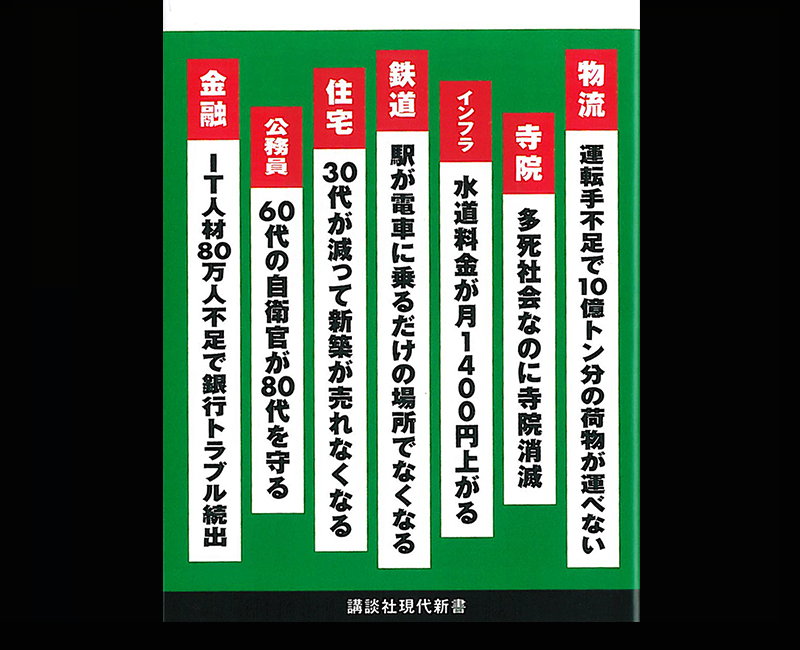

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のような未来予測が書かれています。

【物流】運転手不足で10億トン分の荷物が運べない

【寺院】多死社会なのに寺院消滅

【インフラ】水道料金が月1400円上がる

【鉄道】駅が電車に乗るだけの場所でなくなる

【住宅】30代が減って新築が売れなくなる

【公務員】60代の自衛官が80代を守る

【金融】IT人材80万人不足で銀行トラブル続出

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンの「内容紹介」には、「人口減少日本で各業種・職種や公共サービスに何が起こるのか? 実人数が減り消費量が落ち込む『ダブルの縮小』に見舞われるこの国は一体どうすればいいのか? 瀬戸際の日本にこれから起きる大変化を詳細かつ大胆に描きつつ、『戦略的に縮む』という成長モデルの手順を深掘りし、『未来のトリセツ』として具体的に示す」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

序章――人口減少が日本にトドメを刺す前に

第1部 人口減少日本のリアル

●革新的ヒット商品が誕生しなくなる

――製造業界に起きること

●整備士不足で事故を起こしても車が直らない

――自動車産業に起きること

●IT人材80万人不足で銀行トラブル続出

――金融業界に起きること

●地方紙・ローカルテレビが消える日

――小売業界とご当地企業に起きること

●ドライバー不足で10億トンの荷物が運べない

――物流業界に起きること

●みかんの主力産地が東北になる日

――農業と食品メーカーに起きること

●30代が減って新築住宅が売れなくなる

――住宅業界に起きること

●老朽化した道路が直らず放置される

――建設業界に起きること

●駅が電車に乗るだけの場所ではなくなる

――鉄道業界に起きること

●赤字は続くよどこまでも

――ローカル線に起きること

●地方に住むと水道代が高くつく

――生活インフラに起きること

●2030年頃には「患者不足」に陥る

――医療業界に起きること1

●「開業医は儲かる」という神話の崩壊

――医療業界に起きること2

●多死社会なのに「寺院消滅」の危機

――寺院業界に起きること

●会葬者がいなくなり、「直葬」が一般化

――葬儀業界に起きること

●「ごみ難民」が多発、20キロ通学の小学生が増加

――地方公務員に起きること

●60代の自衛官が80~90代の命を守る

――安全を守る仕事に起こること

第2部 戦略的に縮むための

「未来のトリセツ」

(10のステップ)

ステップ1 量的拡大モデルと決別する

ステップ2 残す事業とやめる事業を選別する

ステップ3 製品・サービスの付加価値を高める

ステップ4 無形資産投資でブランド力を高める

ステップ5 1人あたりの労働生産性を向上させる

ステップ6 全従業員のスキルアップを図る

ステップ7 年功序列の人事制度をやめる

ステップ8 若者を分散させないようにする

ステップ9 「多極分散」ではなく

「多極集中」で商圏を維持する

ステップ10 輸出相手国の将来人口を把握する

「おわりに」

「はじめに」の「これから日本を襲う『ダブルの縮小』」では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻によって、各国経済は大きなダメージを受けたことを指摘し、著者は「景気の波はあるし、社会経済を不安定にする出来事はたびたび起きる。いちいち数えたらきりがない。だが、こうした経済上の危機は大概、『時間』が解決してくれる。画期的な技術の登場に助けられることもある。政府などの支援も活用しながら、企業は独自の経営努力によって何とか乗り切るだろう。ところが、人口減少はそうはいかない。結婚や妊娠・出産に対する人々の価値観の変化がもたらした社会構造上の問題であり、政府の失政の結果や人為的に起こされたことではないからだ」と述べています。

人口減少がビジネスに与える影響で即座に思いつくことといえば、マーケットの縮小や人手不足であるとして、著者は「日本は国内需要依存型の企業が多いだけに、とりわけマーケットの縮小は死活問題である。しかも、マーケットの縮小とは単に総人口が減るだけの話ではない。若い頃のようには消費しなくなる高齢消費者の割合が年々大きくなっているのである。今後の日本は、実人数が減る以上に消費量が落ち込む『ダブルの縮小』に見舞われるということだ」と述べています。

「現実逃避する経営者たち」では、いまだに売上高の拡大を目指す経営者が少なくないことを指摘し、著者は「誤解していただきたくないが、企業経営者が足元の利益を確保することを批判しているのではない。マーケットが日々縮小、変質を続けている『現実』から逃避しているかのような経営判断・姿勢を危惧しているのである。このまま拡大路線を貫き、現状維持を模索していったならば、必ずどこかで行き詰まる」と述べます。

「『戦略的に縮む』という成長モデル」では、著者は「日本が人口減少に打ち克つには、どうしたらいいのだろうか」と問いかけ、「答えは、経済成長が止まらないようにすることだ。成長が続きさえすれば、人口減少や少子高齢化は止められないとしても、これらによって引き起こされる弊害のかなりの部分は解決する。だが同時に、人口減少が日本経済の足を引っ張る主要因ともなっている。この大いなる矛盾を解決するには、マーケットが縮小しても成長するビジネスモデルへと転換することである」と述べます。各企業が成長分野を定め、集中的に投資や人材投入を行うことが大事で、「戦略的に縮む」のです。かなり思い切ったことをしなければ人口減少に押しつぶされてしまいます。「戦略的に縮む」という成長モデルを実現するためには、いくつも手順を踏まなければなりません。

「未来を可視化し、勝ち筋を示す」では、各企業・行政機関が事業をスリム化し得意分野に資本や人材などを集中投入することの大切さが強調されます。消費者数も勤労世代も勤労世代も減っていくのですから、すべてを人口が増えていた時代のようにやろうとすることには無理があります。とりわけ各企業は得意分野に磨きをかけ、これまで以上に競争力をつけていかなければなりません。そうすることで自ずと海外でも道が開けるのです。もう1つは、従業員・職員個々のスキルアップを図り、労働生産性を向上させることだと指摘し、著者は「人手が減っていく分は、一人一人が”稼ぐ力”を強化し、労働時間を充実させることでカバーするしかない。同時に働き手の貴重な時間を奪う”無駄な会議”などを無くす必要もある」と述べます。

序章――人口減少が日本にトドメを刺す前にの「人口の未来は『予測ではない』」では、人口減少はビジネスやそれを支える公共サービスにさまざまな変化をもたらしますが、雇用制度や労働生産性への影響はとりわけ多大だといいます。例えば、年功序列や終身雇用といった日本特有の労働慣行です。すでに崩壊し始めていますが、これらはやがて続かなくなるといいます。年功序列の崩壊は、雇用流動化を促し、終身雇用も終わらせるとして、著者は「人口減少のようなメガトン級の激変の到来で、どんな企業も将来が安泰とは限らなくなった。企業は人々を支え切る存在ではなくなったことを認識する必要がある。実は、人口の未来は予測ではない。『過去』の出生状況の投影である」と述べています。

「少子化がもたらす最大の弊害」では、多くの会社は何年も先まで見越して人事計画を立てることが指摘されます。わずか20年で新規学卒者が4分の3になったのでは計画を見直さざるを得なくなります。短時間でここまで減ると、大企業や人気業種であっても求める人材を十分に採用できなくなるところが出てくる可能性があるとして、著者は「これほどの若年世代の減少が待っているのに、年功序列や終身雇用を無理に続けようと単純に定年年齢を引き上げたならば、若手に閉塞感が広がる」と述べます。

また、新規学卒者採用が減れば組織は新風が吹き込みづらくなり、マンネリズムに支配されることにもなります。少子化がもたらす最大の弊害は、各所で若い世代が極端に少ない状況が常態化し、社会や組織の勢い(=活力)が削がれることであると指摘し、著者は「同じようなメンバーで議論を重ねていても、似たようなアイデアしか出てこない。日本経済に新たな成長分野がなかなか誕生しなくなったことと、少子高齢化は決して無関係ではないのだ」と述べています。

「2050年、消費者の4割が高齢者に」では、高齢になると、一般的に現役時代に比べて収入が少なくなりますが、一方で「人生100年」と言われるほど超長寿時代となり、いつまで続くか分からない老後への不安は募るばかりだと指摘されます。著者は、「医療や介護にどれだけ費用がかかるか予想がつかないため、気前よくお金を使うわけにもいかない。若い頃に比べて消費する量は減り、住宅取得やマイカーの買い替えといった『大きな買い物』の必要性も乏しくなる。80代にもなれば生活圏は狭くなり、外出率自体が低くなる。社人研の推計では2040年の80歳以上人口は1578万人で、総人口の14.2%を占めるようになる」と述べています。

「少子化対策では人口減少は止まらない」では、いまだに人口減少対策というと、「少子化対策の強化」を持ち出す政治家や経済団体の幹部は少なくないことが指摘されます。しかし、子供を産むことのできる年齢の女性数が減っていくため、少子化対策を強化しても出生数の回復は簡単には見込めません。著者は、「もはや少子化対策では、人口減少のスピードをほんのわずか遅らせることぐらいしかできないのである。人手不足対策もそうだ。その原因を一時的な景気過熱に求める人がなくならないことには頭を抱えるが、外国人労働者の大規模受け入れをすれば何とかなるという主張にもついていけない」と述べます。そして、「瀬戸際の日本が取り組むべきこと」では、著者は「いま取り組むべきは、過去の成功体験や現状維持バイアスを捨て去り、人口が減り、出生数が少なくなっていくことを前提として、それでも経済を成長させ得る策を編み出すことである。日本はかなり追い詰められ、瀬戸際にある――」と述べるのでした。

第1部「人口減少日本のリアル」の「IT人材80万人不足で銀行トラブル続出――金融業界に起きること」の「『信用力』を支えるIT技術が全然足りない」では、金融機関の最大の資産は「信用力」であることが指摘されます。しかしながら、金融各社にはデジタル化に後れを取っているところが少なくないとして、著者は「メガバンクでさえ、いまだに通信障害が発生してATMが何時間も利用できないといったトラブルを頻繁に起こしている。今後、『信用力』を勝ち取りながら多様なサービスをインターネットサービスとして展開していくならば、より強固で安定的なデジタル基盤の整備が必須となる」と述べています。

より強固で安定的なデジタル基盤の整備には、先端IT人材が必要となります。そのためメガバンクのみならず、地方銀行や証券会社、生命保険会社、損害保険会社といった金融業界全体でこうした人材の争奪戦がすでに激化しています。経産省などの「IT人材需給に関する調査」(2019年)が厳しい将来像を示している。IT人材は2018年の103万1538人から2030年には113万3049人にまで増えるものの、この年に想定される需要を満たすには44万8596人足りないと見積もっているのです。もし、IT需要が想定される中で最も大きくなれば、最大約78万7000人不足するとしています。

「地方紙・ローカルテレビが消える日――小売業界とご当地企業に起きること」の「マーケット縮小の地域差という難題」では、一般消費者を相手として商品やサービスを対面販売する業種の場合、経営を成り立たせるためにはエリア内に一定規模の消費者(商圏人口)が必要だとして、著者は「理髪店や美容院のように保管や移動させられないサービスは、商圏人口の減少がそのままその地域での存続の可否に直結する」と述べます。また、顧客の対象年齢が絞られた業種は商圏人口の動きに、より敏感にならざるを得ないと指摘し、著者は「子供が少なくなれば進学塾は成り立たない。産科医院だって、妊娠し得る年齢の女性人口が激減したのでは維持できない。対象年齢の人口が多いエリアへと引っ越すか、”商売替え”することになるだろう。人口減少によって国内マーケットは縮小していくが、難しいのは国内マーケットの縮小スピードの地域差が大きいことである」と述べています。

「日本から『全国紙』が消える日」では、地方銀行の苦悩ぶりは広く知られるようになりましたが、大変厳しい経営環境に置かれているのはローカルメディアも同じだとして、著者は「地方新聞社(地方紙)では、すでに廃刊・休刊や、夕刊の撤退が相次いでいる。当該県人口の減少は販売部数の減少を招くだけではない。地方紙に広告を出す地元企業も減少する。地方紙にとっては広告収入やイベント開催などによる営業収入の減少も深刻なのだ。新たな収入源を確保すべく、ほとんどの新聞社が本来の新聞発行とは無縁の事業に乗り出し、経営の多角化を図っている」と述べています。ちなみに、社人研の将来人口推計によれば2025年から2040年にかけて秋田、山口、鹿児島など21県で65歳以上人口が減ります。75歳以上人口が減少するのは大阪府や山口県、京都府など17府県に上るといいます。

地方紙の悩みの種は、購読者のマーケットが縮小し、拡大させることが難しいということだけではありません。著者は、「直近の課題として取材網や配達網の維持が困難になってきている。新聞社は小都市などに『通信部』という小さな取材拠点を持っているが、経営が悪化すると各地の通信部に記者を常駐させることが難しくなる。地方紙にとっては、全国紙ではカバーし切れないエリアに記者を配置することが強みであるだけに、これを維持できないとなると紙面の質だけでなく競争力の劣化をまねく。一方、配達網の”寸断”も目立ってきた。新聞販売店は配達部数の減少に加えて過疎エリアが広がり、経営効率が悪化し続けている。いまでは路線バスに過疎地までの輸送をゆだねる事例も出てきた。過疎地では『朝刊は朝届くもの』という”常識”が過去のこととなったところが増えているが、新聞社の経営体力が弱くなれば、新聞が宅配できなくなるエリアが拡大する」と述べます。

「ローカルテレビ局の売上が1000億円減少」では、インターネットが社会インフラとして定着し、ユーチューブなどで誰もが”Myテレビ局”を開設できるようになり”テレビ離れ”は進んだことが指摘されます。映画などのサブスクリプションサービスも定着して、いまや映像情報は日常に溢れに溢れていますが、著者は「早送りしながら見るという『倍速視聴』という言葉が話題となっているが、映像を選べる時代となってお仕着せのプログラムで放送するテレビを見ない人が増えている。テレビの場合、さまざまな年代を対象にせざるを得ないこともあって、新聞と同じく若者を中心とした”テレビ離れ”が著しくなっている。見たくなる番組が限られているためだ」と述べています。

「ドライバー不足で10億トンの荷物が運べない――物流業界に起きること」の「15年でドライバー3割減」では、需要が減少傾向にあるのに輸送能力が追い付かないのはなぜなのかについて、著者は「それは需要の減少以上にドライバーが減っているからである。総貨物輸送量のうち9割は自動車が運搬しており、その7割がトラックやライトバンといった営業用貨物自動車だ。運転手不足で、目の前の注文をさばけなくなっているのである」と述べています。また、「物流業界はどう変わるのか?」では、物流クライシスに関しては、構造的な問題、採用難に加え、新たに「物流の2024年問題」の影響も懸念されていると指摘します。

「物流の2024年問題」の影響が懸念されるのは、働き方改革として2024年度から、物流業界にも時間外労働の上限規制(労働時間の短縮)が適用されるためです。長時間労働が常態化しており、最も影響が大きい業界の1つと見られていますが、著者は「これに合わせて、厚労省は前日の終業時刻からと翌日の始業時刻までのインターバルを現行基準より数時間延ばすことを検討しており、人手の不足状況がさらに悪化しそうだ」と述べます。米国のアマゾンは、物流革命がその国の経済成長のカギを握ることを証明しました。しかし、著者は「日本においては中高年が綱渡りで物流網を何とか維持している現実を直視し、破綻を回避する策を考えなければならない。物流クライシスは差し迫っている」と述べるのでした。

「老朽化した道路が直らず放置される――建設業界に起きること」の「労働時間は長く、賃金も低い」では、建設業界の人手不足の理由として、受注高が減った時代に他業種に流出した人たちが戻っていないことが指摘されます。加えて、「雇用環境が劣悪」との印象が定着し、新規に就業する若者が増えないと指摘し、著者は「就業しても辞めてしまう人も少なくない。少子化で若者の絶対数が減っている上、仕事が肉体的にきつく、体力的に長く働けないというイメージがあることも若者を遠ざける要因となっている。とりわけ不足しているのが、若い施工管理技士だ。建設現場には不可欠な存在であり、このままベテランが引退していけば建物を建てることが難しくなる」と述べるのでした。

「地方に住むと水道代が高くつく――生活インフラに起こること」の「『給油のために遠方のガソリンスタンドへ』『往復1万円かけて散髪』」では、商圏人口の縮小に対して民間事業者はシビアであるとして、著者は「経営維持に必要な利用者がいなくなれば即座に撤退が始まる。日用品を扱うスーパーマーケットや商店はもとより、診療所や介護サービス事業所などがなくなれば不便を通り越して生活を続けることが難しくなる。すでに、ガソリンを給油するために遠方のガソリンスタンドまで行かなければならない地域は広がっている。理髪店が閉店してしまい、運転免許証を自主返納した高齢者がタクシーで往復1万円をかけて近隣市に散髪に出かけるといった話はかなり前から話題となっていた」と述べています。

「2030年頃には『患者不足』に陥る――医療業界に起きること①」の「2030年頃に『患者不足』が起こる」では、各地域における個別の医師不足事情には耳を傾けなくてはならないとしつつも、著者は「日本全体として考えると、人口減少下で医師の賛成数をこれまでのペースで増やし続けることは難しい。総人口の減少とともに患者数が減っていくからだ。こうした現実を無視して医師の賛成数だけを増やし続けたならば、需給バランスは大きく崩れる。医療現場に立つ医師を養成するのには長い年数がかかるため、タイムラグが生じてうまく調整できないのだ。患者が多いときには養成が間に合わずに『医師不足』が続き、ようやく医師数が増えた頃には人口減少で患者も減り、『医師過剰』というよりも『患者不足』になっているのである」と述べています。

「人口減少スピードが速い地方ほど経営が悪化」では、在宅患者は2040年以降にピークアウトする見込みですが、それは診療科によって需給バランスが大きく異なる状況を生むということでもあると指摘し、著者は「在宅医療に向かない診療科もある。他方、地方には在宅患者も減り始めているところが出てきている。このまま『患者不足』の地域が広がれば、予期せぬ形で新たな医師偏在が起きる。医療機関を経営していくためには一定規模の周辺人口が必要なためだ」と述べています。

国交省の資料によれば、一般診療所は市町村の人口規模が1800人、病院は1万7500人を下回ると存続が困難になり始めるとしています。著者は、「人口減少スピードが速い地方ほど一般患者の減少も速く、医療機関の経営収益が悪化する可能性が大きいということだ。『患者不足』で経営が行き詰まり、医療機関が撤退してしまった地域では人々が暮らしを維持することは難しくなる。結果として、人口流出に拍車がかかり廃業に踏み切る医療機関がさらに増え、診療科の偏在が加速する」と述べます。

「患者の大多数が東京に集中」では、総務省の人口推計によれば、2021年10月1日現在の65歳以上の高齢者数は3621万4000人であることが示されます。一方、社人研は2040年の高齢者数を3920万6000人と予測しています。2040年までに299万2000人増えますが、そのうち60.5%は東京圏での増加です。著者は、「高齢者になったら直ちにすべての人が病気になるわけではないが、患者の多くは東京圏で発生することは間違いない。その分、東京圏では医師に対する需要が拡大するということだ」と述べています。

東京圏も人口は減っていきます。医師の養成数が増え、しかも地方から集まる状況が続けば、現状の「医師不足」は長く続きません。厚労省の推計では、東京都は2036年時点で1万3295人の医師過剰が起きるとしています。そこに地方から移ってくる医師数を加えたならば「患者不足」に拍車がかかります。ちなみに、厚労省の資料では東京都以外でも大阪府(4393人)、福岡県(2684人)といった大都市を抱える府県での医師過剰を予測しています。

「『開業医は儲かる』という神話の崩壊――医療業界に起きること2」の「経済成長があってこその医療だ」では、多くの日本企業は人口減少への対応が遅れていると指摘し、著者は「各企業の対応策が時間オーバーとなって法人税などが落ち込めば、公的保険医療の適用範囲を縮小せざるを得なくなる。それは、どんなに医療技術が進歩し、画期的な新薬が誕生したとしても、その恩恵にあずかれるのは一部の裕福層にとどまり、多くの国民は”そこそこのレベルの医療”しか受けられないといった未来である」と述べています。

「多死社会なのに『寺院消滅』の危機――寺院業界に起きること」の「多死社会なのに寺院消滅?」では、社人研の将来推計によれば、2040年に167万9246人でピークに達するまで死亡数は増え続けることが示されます。超高齢社会の次に来るのは「多死社会」です。著者は、「亡くなる人が増えれば弔いの機会も多くなり、寺院経営にとっては追い風になるとも思える。しかしながら現実はそう簡単ではないようで、むしろ仏教界では廃寺が拡大している。住職などの間では『寺院消滅』という言葉が飛び交うほどに危機感が広がっているのだ」と述べています。

「檀家制度が崩壊しつつある」では、仏教寺院の多くは檀家寺であり、その経営モデルが人口減少によって崩れてきているとして、著者は「檀家寺の2大収入源は、葬儀や法事の際に檀家から受け取る『お布施』と、檀家の”年会費”たる『護持費』である。すなわち、檀家軒数の多寡が収入を左右する。京都や奈良などにある観光寺では『拝観料』などが収入の大きな柱となっているが、多くの寺院は当て込めない」と述べます。

寺院関係者によれば、寺院ごとに事情が異なるため一概には言えませんが、檀家数300軒程度であれば1000万円ほどの年間収入を得られるといいます。檀家1軒あたりの平均でお布施収入3万円、護持費収入1万円とすれば年間1200万円になるとの計算です。著者は、「ここから本堂の修繕や庭や墓地の手入れなどの諸経費を差し引いた額が、住職の手取り収入となる。ただし、宗教法人こそ非課税だが、住職個人には所得税がかかるため、手取りはさらに目減りする。多くの住職の懐具合は決して楽ではなく、他の寺院の仕事を手伝ったり、会社員などとの『二足のわらじ』を履いたりして家計をやり繰りしているのが実情である」と述べます。

「なぜ檀家が激減しているのか」では、過疎地域どころか、いまや政令指定都市ですら人口が減り始めており、檀家軒数の減少は全国的な問題となってきていると指摘し、著者は「軒数が減るだけでなく、檀家の高齢化も寺院経営に悪影響を及ぼす。年金収入だけとなった人や、認知症を患いながら一人暮らしという人などが増え、若い頃のような額のお布施を払えなくなる人も出てきている。一人暮らしの檀家が、子供世帯と一緒に暮らすために遠方へと引っ越す例も珍しくない。墓参りのたびに故郷に帰るのは負担が大きいとして、引っ越しと同時にお墓を移転する人もいる」と述べています。

「『無住寺院』『兼務寺院』の増加」では、過密化した東京都などでは墓地の購入が難しいこともあって「ネット供養」「ネット墓地」の利用や、お守りを通販で買う人も増えてきていると指摘し、著者は「檀家頼みの旧来経営モデルは、檀家が遠方へと引っ越すことなく、しかも順調に世代交代をすることが前提だった。交通網の発達で人の移動が激しくなった上に、人口減少が加わってその前提が大きく崩れてきているのだ。これでは、多死社会という順風を待つことなく、寺院のほうが先に寿命が尽きることとなる」と述べます。

「寺院が社会問題化する日」では、寺院経営を取り巻く環境は厳しさを増すばかりですが、檀家の減少と並んで深刻なのが僧侶志望者の減少であると指摘し、著者は「少子化で若い世代が急速に減っていることもあるが、世襲が多いため寺院経営の裏事情が耳に入りやすい。檀家軒数の先細りで経営的に苦境に陥っている現状を見て敬遠する若者がいても不思議ではないだろう」と述べます。さらに、「僧侶の2割が70代」では、著者は「無住寺院や廃寺の広がりが、国民の宗教離れにつながっていく可能性もある。人口減少は信仰心だけではなく、地域コミュニティーを崩壊させ、伝統や地域の習慣、祭りをはじめとする文化をも衰退させていく」と述べるのでした。

「会葬者がいなくなり、『直葬』が一般化する――葬儀業界に起きること」の「盛り上がるエンディングビジネス」では、「多死社会」の到来といえば、葬儀業こそ追い風が吹きそうであるとして、著者は「人口減少で国内マーケットが縮小する中、需要の高まりは確実だ。相続税対策などを含めた『終活』ブームは依然として続いている」と述べています。「『家族葬』が拡大する納得の理由」では、コロナ禍で進んだ葬儀の小規模化と単価下落が定着し、長期的になだらかな縮小傾向が続くと指摘し、著者は「寺院と同じく葬祭業界も『多死社会』を前にして順風満帆ではないようである」と述べます。

誤解されることが少なくありませんが、小規模化も低価格志向もコロナ禍によって起きたわけではありません。著者は、「『家族葬』のようなコンパクトな葬儀は、コロナ禍前から利用が拡大していた。その背景には超高齢化と人口減少がある。要因の1つは、職場の人間関係が変質し、企業が社員の親族の葬儀に関与しない傾向が強くなってきたことだ」と述べます。また、「地域の結びつきが強く残っている地方は別として、大都市などでは身内以外に葬儀を知らせない人が増えた。近所づきあいが希薄化したこともあるが、親族の師を『プライベート』ととらえる価値観が広がってきているのである。死亡した事実すらすぐに公表しない人も増えている。『香典返しが面倒』という理由で受け取りを辞退する人も多い。こうした価値観は定着していくだろう」と述べるのでした。

「超高齢者の葬儀の会葬者が少ない」では、社会の変化もさることながら、葬儀の小規模化や低価格志向を進めた大きな要因は亡くなる人の年齢にあります。「人生100年時代」となり、極めて高齢になった人の葬儀が増えてきているのです。著者は、「90歳前後で亡くなったのでは、会葬者が少なくなりがちだ。少子化で親族自体が減っていることに加えて、兄弟姉妹がいたとしても高齢で斎場に行くことができるとは限らない。同級生などの友人や知人も同様である。勤務先を定年退職してから25~30年も経っているのだから、かつての職場の同僚が会葬に訪れることも少ないだろう。地域住民の参列がほとんどない大都市で、こぢんまりとした葬儀が増えるのはこうした理由もあるのだ」と述べています。

「『直葬』を選ぶ人も」では、葬儀費用の低価格志向の強まりも超高齢化が影響していると指摘し、著者は「90歳前後まで生きるとなると、老後の生活資金として貯めた預貯金が目減りし、乏しくなる人が少なくないだろう。一人暮らしや高齢夫婦のみという世帯も増えている。90歳前後の葬儀となると、その子供は60代後半から70代の高齢者だ。亡くなった人を含む世帯全員が年金生活者ということも、今後は珍しくなくなる。亡くなった人が『自分の葬儀代ぐらい預金してある』という場合はいいが、そうでなければ『身内だけの会葬で、なるべくリーズナブルにしよう』となるのも自然の流れだ」と述べます。

「葬儀業はローカルビジネスである」では、葬儀業が「多死社会」という大きなビジネスチャンスを十分に生かし切れないのは業界特有の事情もあるとして、著者は「葬儀では、亡くなった人の居住地近くの葬儀社や斎場を利用することが一般的である。ご遺体を遠方まで運ぶことは困難であり、火葬場は大半が公営で周辺住民は割安な料金で利用できることが多いためだ。要するに、葬儀業とはローカルビジネスなのである。営業で他地域を開拓するわけにもいかず、葬儀社が立地するエリアの人口が減れば市場も縮小する。日本全体の死亡数の増加に応じて、どの地区も平等にマーケットが拡大するとはいかないのである。これでは、全国展開していない葬儀会社は国内マーケットの縮小に悩む他業種の企業と何ら変わらない」と述べています。

さらに、著者は「葬儀件数の地域差は大きい。大都市圏では火葬の日まで遺体を預かる『遺体ホテル』というニュービジネスが成り立つことでも分かるように、”火葬待ち”が起きるところもある。葬儀件数の地域差がさらに拡大したならば、将来、人口激減地区から葬儀社が相次いで撤退して葬式を執り行うだけでも一苦労というところが出てくるかもしれない」と述べるのでした。島田裕巳氏の一連の著者に対して反論本を書くなど、葬儀に対する批判的な見方には反論を試みてきたわたしですが、本書で著者が葬儀の未来について述べていることは基本的に正しいと思います。でも、いくら薄葬化しても葬儀はなくなりません。葬儀は人間にとっての存在基盤ですので、いろいろ現在の葬儀に制度疲労が生じたのであれば、アップデートすればいいと思います。その具体的な内容については、拙著『葬式不滅』(オリーブの木)に書きました。

「『ごみ難民』が多発、20キロ通学の小学生が増加――地方公務員に起きること」の「ごみの収集コストが高くなる」では、行政サービスの劣化が進む要因は職員数の不足だけではないとして、著者は「住民数が減り、しかも年金収入を中心とする高齢住民の割合が増えることで、個人住民税や地方消費税、法人事業税、法人住民税といった地方税収(都道府県税と市町村税)が少なくなっていく。地方税収が減れば地方自治体の単独事業を廃止、縮小せざるを得なくなり、ますます行政サービスは質を保てなくなる。人口密度が低下した地域ではごみの収集コストが高くなっている。ごみ焼却施設の老朽化や道路の補修が遅れたり、地域包括ケアシステムなどが十分に機能しなかったりといった事例も出てきている。行政サービスや生活を支える公的サービスが十分に届かないケースが今後は増えそうだ」と述べています。

「60代の自衛官が80代~90代の命を守る――安全を守る仕事に起きること」の「自衛官をどう増やすか」では、著者は「国防という仕事は適性を強く問われ、誰にでもできるわけではない。しかも”戦争”がこれまで以上にリアルに感じられる時代となった。採用の上限年齢を引き上げたからといって、そのまま応募者が増えるわけではないだろう。出生数の減少で人材の裾野が狭まり続ける限り、定員割れが改善することは望めない。退職者の”現場”への復帰などは、まさに追い込まれての苦肉の策といったところだが、このまま少子化が進めば、『退職自衛官』中心の部隊が国防の最前線に立つことになりかねない。『60代の自衛官が、80代~90代の国民を守るために命をかけて戦う』という未来図が想像される。超高齢国家の国防とは何ともシュールだ」と述べています。これも非常に困った問題ですね。

「2040年、ほとんどの人に災害リスクあり」では、警察官の不足が予想される一方で、住民の高齢化に伴い業務量は増えそうだといいます。著者は、「『振り込め詐欺』やインターネットを利用しての高齢者をターゲットとした犯罪は増加傾向にある。認知症患者の増加に伴って行方不明となるお年寄りも増えた。地方では、若かった頃のつもりとなって山菜採りなどに出かけ、繰り返し遭難する高齢者もいる。そのたびに警察官が捜索に出て時間をとられている。首都直下地震も懸念されるが、国交省の資料によれば、洪水、土砂災害、地震、津波のいずれかの災害リスクが予想されるエリアに住む『4災害影響人口』は2050年には総人口の70.5%に達するとしている。社人研によれば同年の高齢化率は37.7%だ。相当数の災害弱者がリスクの高いエリアに住んでいるのである」と述べています。

第2部「戦略的に縮むための『未来のトリセツ』」(10のステップ)の「瀬戸際の日本企業に求められること」では、過去の出走数減の影響で、出産可能な年齢の女性はすでに減ってしまっており、今後もどんどん少なくなっていくことが指摘されます。日本の人口減少は数百年先まで止まらないだろうと推測する著者は、「この不都合な事実を直視するしかない。すなわち、ここで言う『人口減少に打ち克つ』とは、人口が減ることを前提として、それでも日本社会が豊かであり続けられるようにするための方策を見つけ出すことだ。社会やビジネスの仕組みのほうを、人口減少に耐え得るよう変えようというのである」と述べています。

ステップ2「残す事業とやめる事業を選別する」の「『戦略的に縮む』という成長モデルへの転換」では、戦略を持たず、人口が減るに任せていたのでは組織規模は縮小し、各部署の余裕がなくなっていずれも衰退していくことが指摘されます。やがて企業としての競争力を失って追い込まれていくこととなるとして、著者は「そうならないためにも組織体力のあるうちに、『残す事業』と、『やめてしまう事業』を仕分けするのである。その上で、『残す』と決めた事業に人材も資本も集中させて、これまで以上に組織としての持続力や競争力を向上させることだ。『やめてしまう事業』は他社に売却できるものは売却すればよい。人口減少社会においては、『拡大』とか『分散』とかいう発想は危うい。『集中』や『特化』が”生き残りワード”である」と述べます。

ステップ3「製品・サービスの付加価値を高める」の『薄利多売』から『厚利少売』へのシフト」では、マーケットが縮小する以上、GDPや売上高が減るのは仕方ないことが指摘されます。それをカバーするには、製品やサービス1つあたりの収益性を高めることだとして、著者は「『薄利多売』から『厚利少売』(販売する商品数を少なく抑える分、利益率を大きくして利益を増やすビジネスモデル)へのシフトである。現状においても、販売数を拡大して売上高を伸ばしたところで、利益が増えなければ意味がない。もちろん『厚利多売』が理想である。一気に人口が減るわけではないので当分、厚利多売を続けられる大企業などは残るだろう。だが、それも時間の問題だ。企業規模の大きさにかかわらず厚利少売で成り立つビジネスモデルを手に入れざるを得なくなる」と述べます。

厚利少売は、高くても消費者が買いたくなる商品やサービスを生み出すことが必須です。スマートフォンを考えてみればよいでしょう。決して安い買い物ではありませんが、その利便性が受け入れられ今では多くの人が所有するようになりました。消費者は「不可欠だ」と判断すれば、高くても購入するのです。著者は、「『よりよいものを、より安く』という美徳は素晴らしいが、人口減少社会には合わないのである。消費者も含めて『よりよいものは、それ相応の価格で』と意識を変えていかなければならない」と述べるのでした。

ステップ5「1人あたりの労働生産性を向上させる」の「山積する『ブル嫉妬・ジョブ』を減らす」では、一条真也の読書館『ブルシット・ジョブ』で紹介したで紹介した本に言及しています。文化人類学者のデヴィッド・グレーバーは、「ブルシット・ジョブ」(クソどうでもいい仕事)という言葉を提唱しました。日本企業には慣例的に続いているそうした仕事や事務手続きが山のように存在します。まずは、こうしたことに貴重な時間をとられないようにすることが大切です。

コロナ禍でテレワークはかなり定着しましたが、通勤や出張も実に非効率な時間の使い方です。職種によってはテレワークに向かない仕事もありますが、通勤や出張は人口減少社会では極力減らすことです。著者は、「1万人程度の大企業ならば無駄な会議を省くだけで、年間十数億円の人件費が浮くのに匹敵するとの試算もある。コスト面もだが、人口減少社会では人手が足りないのだから、『ブルシット・ジョブ』に人を割いている余裕がない。長時間に及び会議や全員集まっての朝礼といった労働習慣も真っ先にやめたほうがいい」と述べています。

ステップ6「全従業員のスキルアップを図る」の「経営戦略と人事戦略の連動」では、国内マーケットが永続的に縮小するという未曽有の経営環境の変化が訪れつつあることを指摘し、今後は経営戦略と人事戦略をきちんと連動させ、必要とする人材をどう確保するのかを考えることが求められると訴えています。著者は、「そのためには、まず企業のトップが目指す方向性を経営戦略として示し、その実現のためにどういう能力を求めているのかを全従業員に明確にする必要がある。同時に、経営戦略を実現させるための人事戦略を描くことである。プロ野球球団の編成担当をイメージすれば分かりやすい。チームを俯瞰し、どのポジションが手薄になってきているのか、年齢やけがの状態など所属選手の引退時期も予想しながら補強のポイントを定めて、スカウト活動を進めたり、ドラフトやトレードなどを実施したりする。それと同じで、経営戦略を実現させるためには、人材を質・量の両面で充足し、最適化させることが求められる」と述べます。

ステップ8「若者を分散させないようにする」の「イノベーションがまったく起こらなくなる」では、若者を分散させる弊害はマンネリズムの支配にとどまらないと指摘します。もっと深刻なのは、イノベーションを起こす力が弱っていくことであるとして、著者は「イノベーションというのは、往々にして何度も失敗が許される若者の無鉄砲さから生まれてくる。度重なる挑戦と失敗の上に築かれるものだが、機会が乏しくなったのでは若者の心に火が付かない。こうしたチャレンジマインドを引き出すには若者同士で楽しみながら競い合う環境が不可欠なのである。イノベーションの衰退は製品の開発への影響にとどまらない。エンタメやファッションといった文化の創造やブーム・流行を巻き起こし、発信する力の弱体化にもつながっていく。日本で成長分野がなかなか誕生しないことと少子高齢化とは無関係ではない。若者を分散ささることは、日本の自殺行為に他ならない」と述べます。

ステップ9「『多極分散』ではなく『多極集中』で商圏を維持する」の「国内マーケットの『トリプルの縮小』」では、今後は人口減少による国内需要の縮小と、消費者の高齢化に伴う消費量の縮小という「ダブルの縮小」が起きることが指摘されます。そこに可処分所得の縮小まで加わったならば「トリプルでの国内マーケットの縮小」です。これは企業経営にとって経営困窮へのダメ押しとなるだろうとして、著者は「企業や行政機関の経営の安定と地域住民の生活水準の向上とは表裏の関係にあるが、人口減少社会においてそれを両立させるにはある程度集住を図って、何とか商圏人口を維持するしかない。『多極集中』に対しては「地方の切り捨てだ」などの批判もある。むろん『多極分散』が理想であり、人口が増えていた時代ならば意見が二分することもないだろう。だが、縮小していく日本においては『多極分散』は”命取り”なのである」と述べています。

「おわりに」の冒頭を、著者は「人口減少対策とは『夏休みの宿題』のようなものである。いつかはやらなければならないと頭では分かっていても、ついつい後回しにしがちだ。その変化は日々の暮らしの中では目に見えないほど軽微なためである。『まずは目の前の課題をこなすことが先だ』と言い訳しながら、時だけが過ぎていく。だが、それでは日本社会は遠からずタイムオーバーとなる。人口が減るだけではなく少子高齢化を伴うため、いざ取り掛かろうと思ったときには社会が老いていて手遅れとなっていることだろう。人間だって物事を進めるのに適齢期というものがある。気力体力が衰えてからでは、にっちもさっちも行かないということになりかねない。日本は瀬戸際にあり、いま取り組まなければ永久にチャンスを失う」と書きだしています。わたしも、まったく同じ考えです。座して死を待つ、というのはわたしが最も嫌うことです。わたしの本業である冠婚葬祭業も人口減少が直撃する業界なので、他人事ではありません。本書を読んで、具体的なアイデアがいくつも浮かんできました。