- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2283 プロレス・格闘技・武道 『プロレス熱写時代』 大川昇著(彩図社)

2023.11.23

『プロレス熱写時代』大川昇著(彩図社)を紹介します。「プロレスカメラマンが撮った日本プロレス黄金期」というサブタイトルがついています。著者は、1967年、東京都出身。東京写真専門学校を中退し、『週刊ファイト』へ入社。その後、『週刊ゴング』写真部で8年間、カメラマンとして活動。1997年10月よりフリーとなり、国内のプロレスだけでなく、年に3、4度はメキシコへ行き、ルチャ・リブレを20年間撮り続けてきました。現在、東京・水道橋にてプロレスマスクの専門店「DEPOMART」を経営。著書に一条真也の読書館『レジェンド』で紹介した本があります。

本書の帯

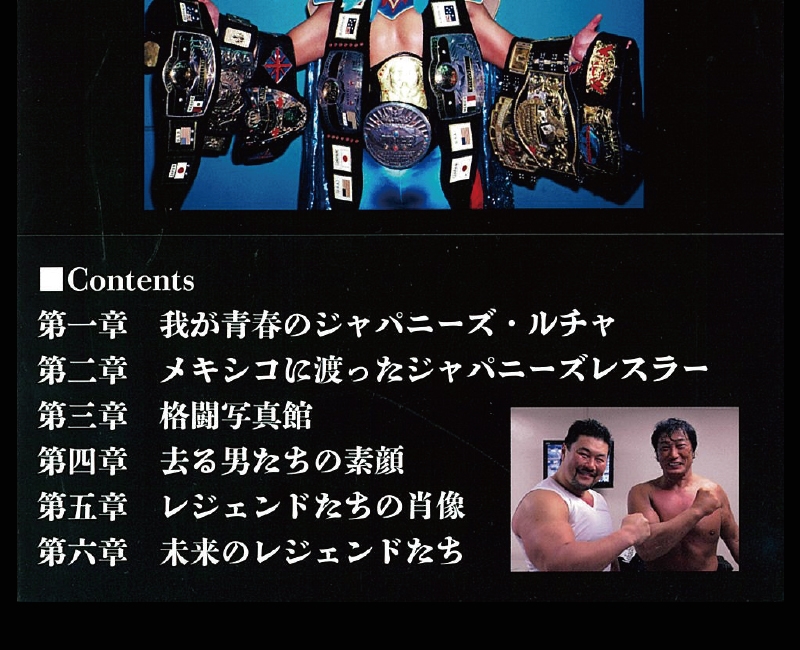

本書のカバー表紙には、ハヤブサがリング上で宙を舞う写真が使われ、帯には「あの興奮が甦る! 懐かしの写真が満載!」「馬場、猪木、長州力、藤波辰爾、天龍源一郎、闘魂三銃士、ユニバ、みちのく、第三世代、ハヤブサ・・・」「『週刊ゴング』のカメラマンが撮った強者たちの意外な素顔」「【特別対談】を2本収録! NOSAWA論外 鈴木みのる」と書かれています。カバー裏表紙には、大量のベルトを両腕に巻いたウルティモ・ドラゴンの写真が使われ、帯の裏には、佐々木健介と小橋建太のツーショット写真が使われています。

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 我が青春のジャパニーズ・ルチャ

第二章 メキシコに渡ったジャパニーズレスラー

【特別対談その1】NOSAWA論外×大川昇

第三章 格闘写真館

第四章 去る男たちの素顔

第五章 レジェンドたちの肖像

第六章 未来のレジェンドたち

【特別対談その2】鈴木みのる×大川昇

「あとがき」(元『週刊ゴング』編集長 金沢克彦)

本書の前半はルチャ・リブレやマスクマンに関する記述が多いですが、わたしはあまり興味がありません。わたしが興味を抱くのは、新日本プロレスのストロングスタイルやUWFの格闘プロレスです。それで、第五章「レジェンドたちの肖像」が面白かったです。

「ジャイアント馬場&アントニオ猪木」の「アントニオ猪木」では、著者は「現役晩年の猪木さんの試合でのシーンで僕の目が釘付けになったシーンがある。1994年1月4日・東京ドーム、アントニオ猪木vs天龍源一郎。天龍さんのパワーボムに3カウントを聞いた猪木さんは、敗れたものの試合後に『1・2・3・ダー』で東京ドーム大会を締め括った。その直後、リングを降りて控室に向かうときに、人目を憚らずに目を真っ赤にして男泣きしたのだ。この試合で天龍さんは、誰も成し遂げられない『馬場さんと猪木さんから3カウントを奪った男』となったが、猪木さんのこの涙で、観客の視線は敗者であるはずの猪木さんに釘付けとなったのだった。敗れてなお主役。本物のスターを観た思いだった」と書いています。

2011年2月5日、猪木が主宰するIGFからの要請で、著者は福岡の試合会場にいました。藤波辰爾のデビュー40周年記念試合として、藤波vsミル・マスカラスの一騎打ちが組まれたのです。著者は、「同じ会場内に猪木さんとマスカラスさんがいるのだ。これはどうしても歴史的2ショットを残したい。おそらく最初で最後のチャンスになる。僕は意を決してIGF側のスタッフにお願いしてみた。『確認します』という返事をもらい待っていると猪木さんがOKしてくれたというのだ。僕はマスカラスさんを猪木さんの控室までお連れした」と述べています。

また、著者は「このときのファーストインプレッションは非常に大切で、猪木さんは、満面の笑みで小さく会釈され、二人は笑顔で抱き合ったのだ。“燃える闘魂”アントニオ猪木と“仮面貴族”ミル・マスカラスの奇跡の2ショットの独占撮影に僕は成功したのである。僕がプロレスカメラマンとしてこだわり続けた『そこにいることができた』瞬間だった。週刊ゴングがあれば、間違いなく表紙になっただろう」とも述べるのでした。

「長州力」の「カメラ目線で撮った奇跡の3ショット」では、著者が忘れられない長州からの一言を紹介。1996年7月26日の金沢、馳浩の地元金沢でのカムバック戦の試合後、長州から「ゴング集合」の連絡があり、著者は金沢・香林坊の路地を入ったところにある居酒屋「長次郎」で御馳走になったそうです。「お前たちはゆっくりして行け」と言い、長州が会計を済ませて先に帰ろうとしたため、著者は出口まで送ろうとついて行きました。すると一旦のれんを潜って店を出た長州が戻ってきて、著者に向かって「いいか、お前のことはマークしてるからな」と言い残して帰ったそうです。著者は、「この独特な表現、ボクは非常に嬉しく感じたのだ」と書いています。

「初代タイガーマスク」の「度肝を抜かれた“竹脇”」では、著者が初めて初代タイガーマスク・佐山聡に魅せられたのは、高校球児だった1984年7月23日であることが明かされます。その日は、後楽園ホールでUWF無限大記念日が開催された日でした。新日本プロレスを退団した佐山は、約1年ぶりにザ・タイガーとして復帰し、メインイベントのタッグマッチ(前田日明&藤原喜明vsザ・タイガー&高田伸彦)に出場。著者は、「まさに青天の霹靂、そのキレッキレの格闘スタイルに、僕は一発で未了されてしまい、その場で衝動的に翌日のチケットを購入して帰宅の途についた。高校球児だった僕が、2日連続で練習後に後楽園ホールまで足を運ぶことはなかなかヘビーな出来事だったが、それほど衝撃的な2夜連続の無限大記念日だった」と述べます。

「前田日明」の「大切なことを教えてくれた一言」では、1987年に著者が『週刊ファイト』に入社したときのエピソードが披露されます。入社したての新人カメラマンに課された仕事の中で著者が最も苦手だったのが道場での取材だったそうです。この当時の道場取材は現在ではありえないアポなし取材であり、しかもカメラマン1人で行き、写真を撮影してこいというものでした。常に人手不足だったファイトならではの取材方法でしたが、著者は「初めて前田さんにお会いしたのは、当時世田谷にあったUWF道場へ、僕が苦手とするアポなし取材で伺ったときだった。道場に勝手に入って行くと、そこは神聖な雰囲気で、声を出したり、話かけることができず、僕は、挨拶するタイミングを逸してしまった。しばらく練習風景を撮影していると、前田さんが僕の前まできて一言だけ『ここは格闘技道場だから』とおっしゃったのだ。道場では、礼にはじまり、礼に終わる。そういうメッセージだった。当たり前のことだが、社会人1年生の僕は、そんなことすらできない若造だった」と述べています。

「獣神サンダー・ライガー」の「世界の獣神が見せた“男気”」では、マスクマンをこよなく愛する著者のライガーへの熱い想いが語られます。ライガーの全身コスチュームに大きな角が付いたマスク、そして鍛え抜かれた強靭な分厚い肉体は、世界中のジュニア選手たちに影響を与えたことが指摘されます。マスク文化としても、それまでは、タイガーマスク以外でマスクに突起物が付いたマスクマンはほとんど存在しませんでしたが、“ニセ・ライガー”といわれたシコシスの出現を皮切りに、マスクマン王国メキシコでは、全身コスチュームの突起物のついたマスクマンが続々と登場しました。著者は、「シューティングスター・プレス、雪崩式フランケン・シュタイナー、雪崩式フィッシャーマン・バスター、ライガームなど、ライガーさんのオリジナル技の数々も世界中のプロレスラーに影響を与えてきた。その功績は、2020年にWWEのホール・オブ・フェームで表彰され、“世界の獣神”であることを改めて証明した」と述べるのでした。

わたしはプロレス大好き人間ですが、マスクマンへの興味は薄いです。しかしながら、初代タイガーマスクと獣神サンダー・ライガーだけは別です。この2人は、新日本プロレスのストロングスタイルをアントニオ猪木から継承した本物の強者でした。1994年5月1日の福岡ドームで、初代タイガーマスク・佐山聡が11年ぶりに新日本マットに登場し、ライガーとドリームエキシビションマッチを行ったことがありました。当日、わたしはリングサイドで観戦していましたが、非常にワクワクしたことを記憶しています。熱い闘いをリングサイドで撮影してきたプロレスカメラマンが、秘蔵写真ととっておきのエピソードでつづる日本プロレス黄金期は、あの頃の夢や幻想を思い起こさせてくれました。やっぱり、プロレスは最高です!