- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2300 プロレス・格闘技・武道 『最後の伝言 勇者たちとの邂逅』 シーザー武志著(さくら舎)

2024.02.15

『最後の伝言 勇者たちとの邂逅』シーザー武志著(さくら舎)を読みました。格闘技の本には目のないわたしですが、本書は最高に面白かったです! 著者は1955年生まれ。山口県長門市出身。キックボクサー、シュートボクサー。初代SB世界スーパーミドル級王者。シュートボクシングの創始者。17歳からキックボクシングをはじめ、「沢村忠の再来」と謳われた著者は、日本タイトルを獲得したのち、立ち技総合格闘技「シュートボクシング」を創設し、佐山聡、前田日明、髙田延彦らUWF戦士たちへの技術指導にも携わりました。2019年現在、シュートボクシング協会会長、シーザージム会長。多数のヤクザ映画などに出演し、異色派の俳優としても活動しています。

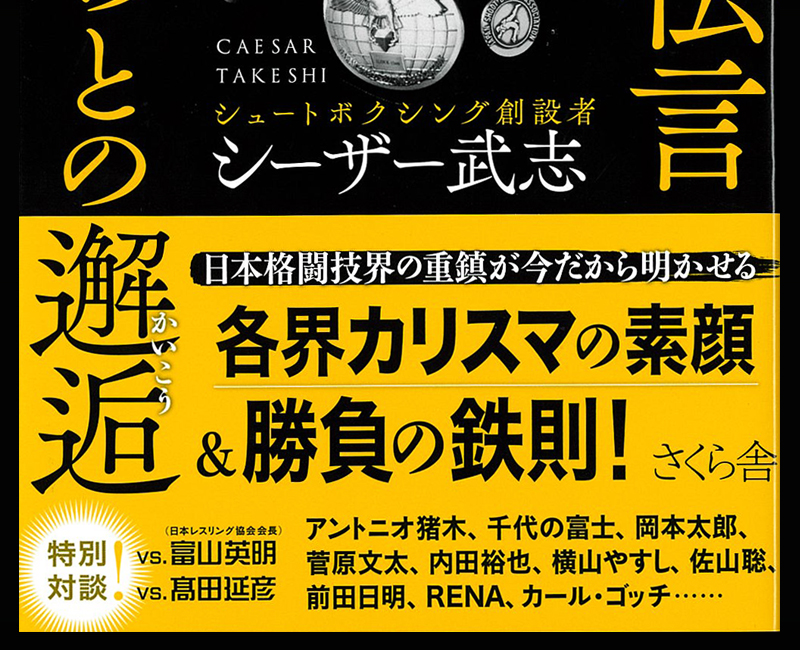

本書の帯

本書のカバー表紙には、チャンピオンベルトを巻いた著者の雄姿の写真が使われています。また、帯には「日本格闘技界の重鎮が今だから明かせる」「各界カリスマの素顔&勝負の鉄則!!」「アントニオ猪木、千代の富士、岡本太郎、菅原文太、内田裕也、横山やすし、佐山聡、前田日明、RENA、カール・ゴッチ……」「特別対談!」「vs.(日本レスリング協会会長)富山英明 」「 vs.髙田延彦」と書かれています。

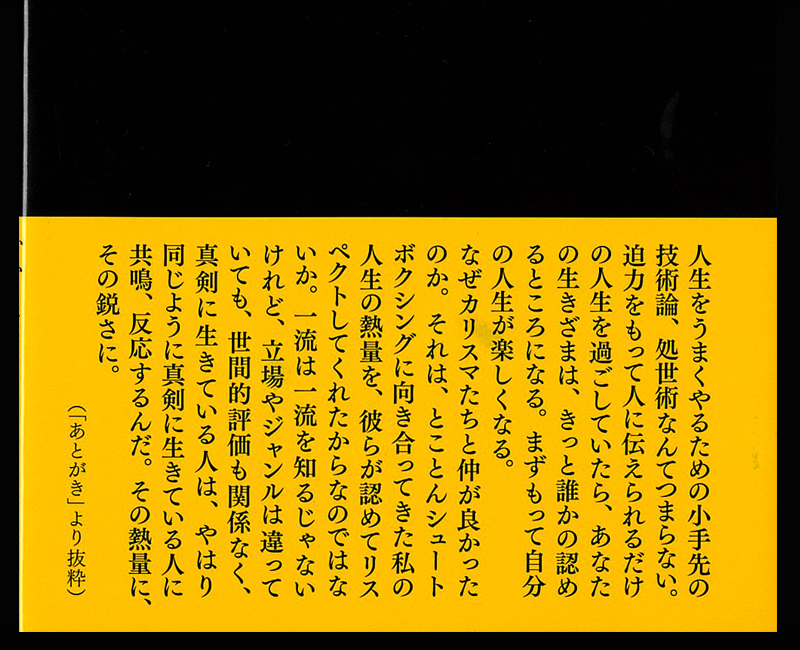

本書の帯の裏

帯の裏には、「人生をうまくやるための小手先の技術論、処世術なんてつまらない。迫力をもって人に伝えられるだけの人生を過ごしていたら、あなたの生きざまは、きっと誰かの認めるところになる。まずもって自分の人生が楽しくなる。なぜカリスマたちと仲が良かったのか。それは、とことんシュートボクシングに向き合ってきた私の人生の熱量を、彼らが認めてリスペクトしてくれたからなのではないか。一流は一流を知るじゃないけれど、立場やジャンルは違っていても、世間的評価も関係なく、真剣に生きている人は、やはり同じように真剣に生きている人に共鳴、反応するんだ。その熱量に、その鋭さに。(「あとがき」より抜粋)と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

プロローグ「THE MATCH 那須川天心VS.武尊」

1 RENA

2 アントニオ猪木

3 佐山聡

4 前田日明、高田延彦、UWF戦士たち

5 カール・ゴッチ

6 千代の富士

7 沢村忠

8 岡本太郎

9 菅原文太、内田裕也、芸能界の友人たち

エピローグ 現役最後の試合

特別対談①

シーザー武志VS.富山英明(日本レスリング協会会長)

特別対談②

シーザー武志VS.髙田延彦

「はじめに」の冒頭を、著者は「少年時代はよく、やんちゃをしました。人とケンカすることは数えきれないほど。よく誰も殺めず、また自分も死なず、ここまでやってくれたなと思う。高校を1年で退学し、何気なく踏み込んだキックボクシングの世界。その後、シュートボクシングを創設し、気が付けば、選手時代も含めて格闘技人生は50年以上になる。1985年にシュートボクシング協会(SB)を立ち上げてから、今年で38年。波乱万丈、ジェットコースターのような人生だった」と書きだしています。母子家庭で育った著者は、少年期は喧嘩に明け暮れ、不良としてその名を轟かさせました。 更生のため16歳からキックボクシングを始めると、「キックボクシングの方が喧嘩より面白い」と感じるようになり大阪の西尾ジムから1972年にプロデビュー。沢村忠の再来と呼ばれ、日本キックボクシング協会ウェルター級王座を獲得しています。

プロローグ「THE MATCH 那須川天心vs.武尊」では、2022年6月の格闘技イベント「THE MATCH 2022」において行われた、RISEを代表する那須川天心とK-1を長くけん引してきた武尊の世紀の一戦に言及しています。結果は天心が3R判定勝ちを収めましたが、著者は「武尊は試合前から表情が硬く、緊張というよりは血の通っていないような印象だった」として、「実際に武尊は悲壮な顔をしていた。世紀の一戦を前にテンションがきわまり、泣き出しそうな、人生の終わりのような。十分すぎるほどこの試合に対する思いがこもっていて、一観客として見るぶんには興奮するかもしれないが、『ああ、武尊は死に場所を探している』と感じてまった」と述べています。切ない話ではありませんか。

これは格闘技の世界に限らず、勝負の世界全般いえることかもしれないとして、著者は「相手を叩きのめして、俺は絶対生き残る」というマインドは重要だといいます。そういう前向きなマインドがあれば勝てるというわけではありませんが、なければ絶対に勝てないといいます。「絶対に勝ち切る」というマインドは、技術以前に勝負をする上での最低ラインだとして、著者は「やはり自分が努力して実現に漕ぎつけたイベントで、興奮のるつぼと化した会場の雰囲気に陶酔して、ある種のヒロイズムの中にいた武尊。逆に、2万人ぐらい入るRIZINで大舞台に慣れている天心は、自身を客観的に見つめて、会場のテンションを上手に自分のものとしていた。一言で言えば、武尊より冷静だった」と述べるのでした。

(本書より)

天心は結局、格闘技47戦無敗(キックボクシングは42戦)のまま、プロボクシングに転向しました。天心が幼かった頃から知っているという著者は、「ボクシングの世界で頂点に立てるかどうかは私にはまだ予想がつかない。ボクシングは、名前は似ているけれどキックボクシングとは全然違う競技だから」と述べます。また、天心がフロイド・メイウェザーとエキシビションマッチをしたことが心配だという著者は、「引退したとはいえ、メイウェザーはやはり世界トップ中のトップとして君臨する超一流のボクサー。そんな世界的な人物と拳を交えることができたというのは、ものすごく貴重な体験ではあったと思う。しかし、脳というのは一度強い衝撃を受けると、そのインパクトやダメージをインプットしてしまうんだ。その残像があまりにも強いと動きが悪くなるというか、正直、怖くなる。脳が恐怖を覚えてしまうんだよ」と述べるのでした。

(本書より)

2「アントニオ猪木」では、プロレス界のレジェンドであるアントニオ猪木との交流が紹介されています。猪木の弟子であった新日本プロレス時代の佐山聡にキックを指導し始めたことがきっかけで、著者と猪木の親交が始まったそうです。新型コロナウイルスが流行する少し前には、猪木が著者の誕生日に合わせて伊豆・下田のホテルに招待してくれたそうです。そのホテルの広いダンスホールにはカラオケセットがあったそうですが、猪木は「シーザーさん、次にこれを歌っていいですか」と聞いてきたそうです。何かと思ったら、アニメ「タイガーマスク」のテーマソングでした。「白いマットの~、行け行けタイガー、タイガーマスク~♫」と猪木が歌ったというのです。著者は、「アニソンを歌う猪木さん、ギャップが面白かったね。それで猪木さんに聞いたんだ。『やっぱり佐山がかわいいんですか?』って。そしたら、猪木さん、ニコッとして頷きながら『儲けさせてくれたから』だって(笑)。冗談もセンスがいいんだよ」と書いています。とても良い話ですね!

(本書より)

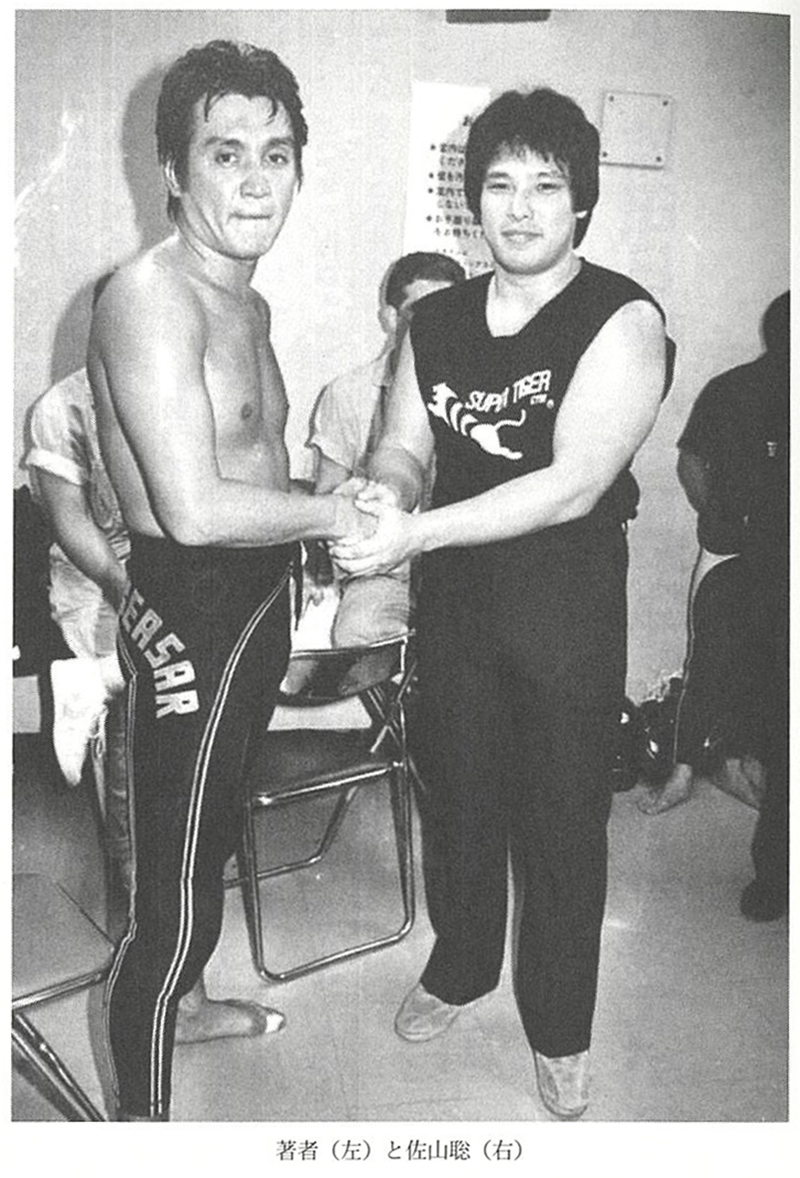

3「佐山聡」では、1984年のUWFの試合が後楽園で行われた後に控室で初めて著者が同郷の佐山聡を紹介され、「シーザーさん、キックを教えてもらえませんか」と言われたことが紹介されます。当時の佐山は新日本プロレスを退団していて、著者と会ったときはタイガーマスクではなく、ザ・タイガーとしてリングに上がっていました。その後、佐山にキックの指導を始めた著者は、「当時の佐山のキックはあくまで形だけの話で、実戦には使えないものだったが、すぐにコツを飲み込んで、いいキックを打てるようになった」「とにかく佐山は練習熱心で真面目。練習に関しては本当にこっちが疲れるくらい。昔、ウィニングの大きめのサイズのミットがあった。あれはけっこう重いんだけど、しまいにはそのミットを持たないと、あいつの打撃を受けられなくなくなった。当時、佐山は身長こそ160センチ台だけど、体重は100キロを超えていた。私は175センチの70キロぐらい。佐山とのマンツーマンのレッスンは1年ぐらいだろうか、正確なことは忘れてしまった。途中から、前田日明、髙田延彦、山崎一夫、宮戸優光とかも入って来たからね」と書いています。

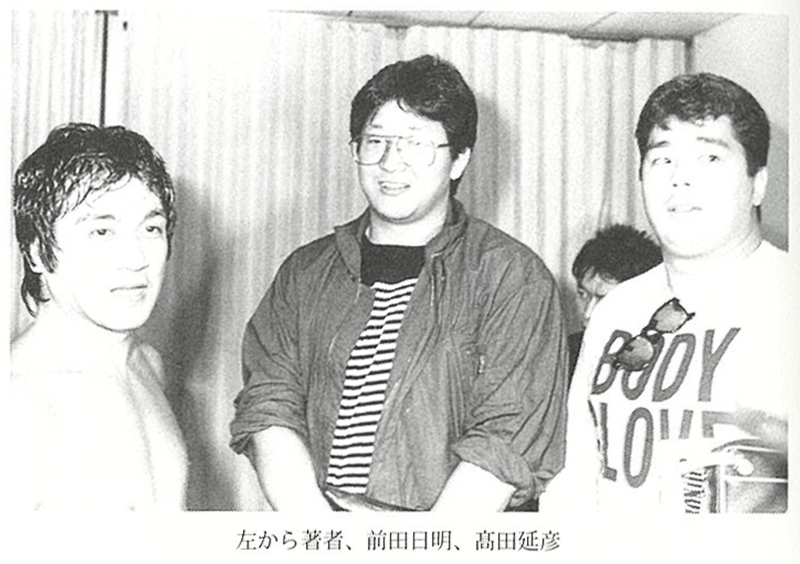

4「前田日明、髙田延彦、UWF戦士たち」では、1985年9月、UWFの大阪府立臨海スポーツセンターでの佐山vs前田のセメントマッチについて言及されています。著者は、「前田に裏切られて、佐山はショックだったらしい。その試合のあと、私はずっと佐山と一緒にいたんだ。『そんなに相手がガチで喧嘩を仕掛けてくるんだったら、前田は後輩なんだから実力で分からせればいいじゃないか』と言うと佐山は、『いや、うちの団体は、藤原さんが色々全部決めてるんで』と言って悔しがっていた。体格は前田の方が大きいけれど、格闘センスは佐山が上。打撃を2人に教えていたから分かる。驚いたのは試合の次の日。佐山は自分で勝手にマスコミを読んで『UWFを脱退します』と宣言したんだ。私が聞いてた話ともまた違う動きをする佐山に、正直戸惑ったよ。基本的に佐山は縦社会の中で前田という人物をとらえている。要するに前田をずっと弟分と思っているんだ」と書いています。

(本書より)

猪木は佐山のことを弟子であり、佐山は前田のことを弟分だと思っていたというなら、前田は髙田のことを今も弟分だと思っているのでしょう。その髙田延彦について、著者は「私のところへきたUWFの若手の中で、一番努力家だったのは髙田延彦。髙田はもとも野球部のキャッチャーだった。格闘技を始めたのはプロレスからで、格闘技をしっかり学んだことがなかった。キックも棒蹴りで、たぶん見よう見まねで蹴っていたのだと思う。ゼロの状態だった髙田に、『こうやって蹴らなきゃいけない』って教えると、実直に何十分でもジムの鏡の前でずっと練習していた。いつだったか、元横綱の北尾をKOしたハイキックはまさに練習の賜物。ヒザから下が伸びてバシッと当たった。美しい蹴りだった」と書いています。

カール・ゴッチ(右)と握手する著者(本書より)

5「カール・ゴッチ」では、UWFの顧問を務めていた“プロレスの神様”カール・ゴッチについて書かれています。当時、「ゴッチは“蹴り”が好きではない」と言われており、UWFの道場では彼が見に来ると、選手がキックの練習をやめるという噂がありました。著者は、率直に「ゴッチさんはキックボクシングなどの蹴りを使った格闘技が嫌いなんですか」と聞いたそうです。すると、ゴッチは「そんなことはない。私はタイに行ってムエタイを見たこともある。あれは素晴らしい格闘技だった。シーザーさん、あなたはキックボクシングのチャンピオンだから知っているかもしれないが、世界には同様の立ち技格闘技がたくさんあるんです」と言ったそうです。韓国のテコンドーぐらいしか知らなかった著者は動揺を隠しながら、ゴッチの「例えばフランスにはサバットという靴を履いて闘う格闘技がある。中国には散打、韓国にはテコンドーという立ち技格闘技があり、それぞれ長い伝統をもっている。世界にはまだまだ我々の知らないような格闘技があるんですよ。私が許せないのは、選手が中途半端な技術のまま、プロレスにキックを取り入れるのが嫌いなだけです」という言葉を聴いたのでした。じつに、興味深いですね。

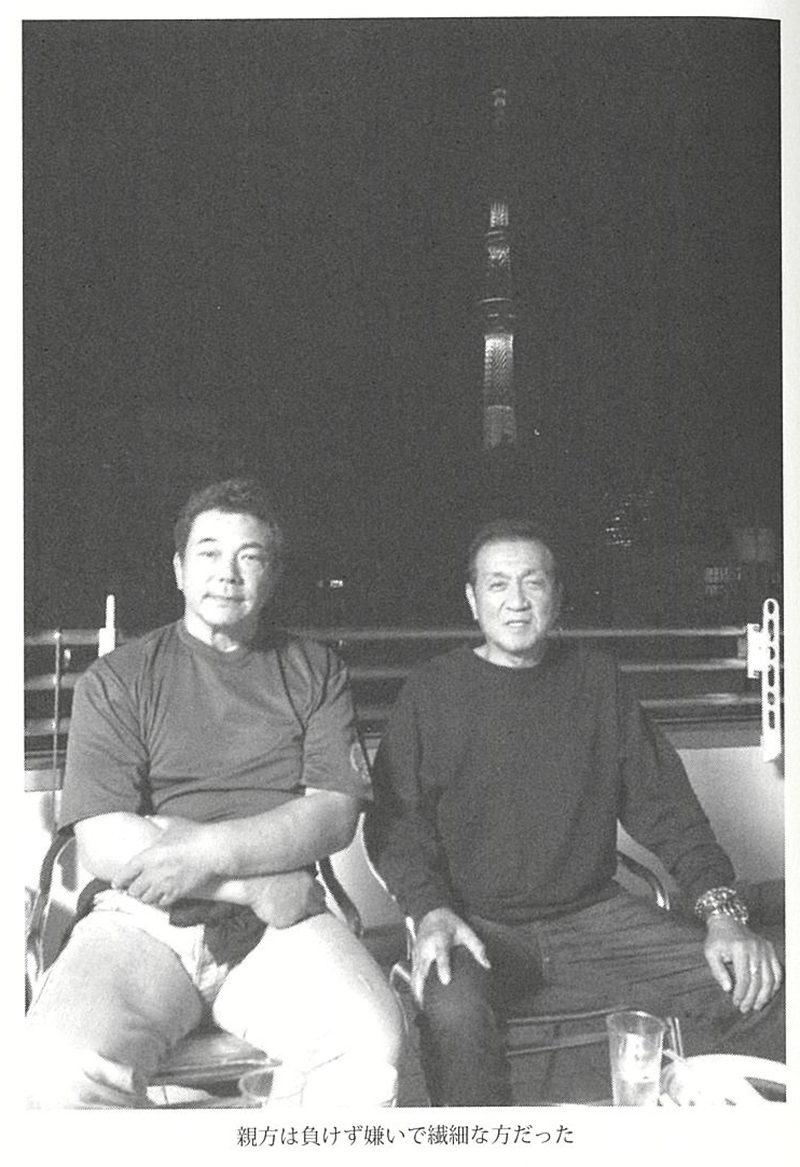

千代の富士親方(左)と著者(本書より)

6「千代の富士」では、著書と親交のあった大横綱について書かれています。著者の前での千代の富士親方は内向的な印象だったそうですが、著者は、「親方は伝統ある、国技・相撲の世界の人間。彼らには1つの枠というか形がある。そういったものに支えられている。だから悪くいえば、ある程度自分を貫き通してもその世界観は揺るがないし、盤石の土壌に守られる。猪木さんの場合は、それをやっちゃうと、団体消滅の危険があり、好みをいっていられない、私も同じだ。逆に、そういう意味でいうと、親方は窮屈だったかもしれない。伝統ある世界のトップ・横綱であることの、安定感と不自由さ。ある種の潔癖さと真面目さがないと生きていけない世界なんだろう」

(本書より)

カール・ゴッチ、アントニオ猪木、千代の富士……格闘技界のレジェンドたちに会い続けてきた著者ですが、あのモハメド・アリにも会ったことが紹介されています。1990年代初頭、湾岸戦争の時、イラクのアル・ラシードというホテルでアリも宿泊していることを知った著者は、アリの部屋を訪ねたそうです。アリはとてもフレンドリーな人物で、著者が日本のシュートボクシングのチャンピオンだと明かすと、快くドアを開けてくれたそうです。「1分間だけ、ちょっと待って」と言ったあと、ちゃんと襟のついたシャツに着替えてドア前に出てきました。同じ格闘技の世界に身を置く者同士ということで、こまかな挨拶をする前に、いきなりボクシングポーズをしてきました。著者は、「こっちもサッと構えると、アリがいきなりパンチを繰り出す。1発、2発、3発。和やかなデモンストレーションが繰り広げられたんだ。もう二度とない、貴重な体験だったね。言葉は特に必要なかった。アリは自分にとって憧れの人。すっかり感動しちゃってね。テレビの中の人だかたね。最後に、後ろ向きになったアリの身体が床から宙に浮くという、トリックを見せてくれるなどサービス精神旺盛な方だった。幸せな時間だった」と書いています。これは凄いし、うらやましい!

7「沢村忠」の冒頭を、著者は「一番思い入れがある格闘家は誰ですか? そんなことをたまに聞かれることがある。そういうのを考えたことはないんだけど、あえていえば沢村忠さんかな。沢村さんに憧れて、キックの世界の足を踏み入れたというのはある。沢村さんはやっぱりスターだった。『殴り合いでスターになれるんだな。俺はいつもケンカばかりしているし、腕には自信がある。俺がやるべきなのはこれかな』って、キックボクシングをはじめたんだ」と書きだしています。沢村は日大の芸術学部を出て一時は映画の助監督もやっていたアートな人物で、それゆえ試合運びとか技の見せ方とかもうまかったそうです。著者は、「八百長とうわさされる試合もあったけど、900戦もできる人はいないよ。負けたときもあるし、本当に死んだかと思うときもあった。多いときは1か月に20試合くらいやってる。キックボクシングで20試合なんてできない、地獄だよ。でも痛いとか言わないしね。ちょっと取材陣がいたりすると、サンドバッグをいきなり50発ぐらいバババッと続けて蹴ってみせたりする。普通蹴れないよね。見せ方も教え方も、セルフプロデュースもうまくて、本当に強かった」と書いています。

(本書より)

(本書より)

(本書より)

(本書より)

9「菅原文太、内田裕也、芸能界の友人たち」の冒頭を、著者は「今から30年ほど前、1994年の1月15日に結婚式を挙げた。38歳だった。結婚式には菅原文太さん、原田芳雄さん、安岡力也さんをはじめ、多くの著名人の方々に出席していただいた。私のほうの仲人は『みちのくひとり旅』の山本譲二さんご夫妻。嫁のほうの仲人として吉幾三さんご夫妻。ダブル仲人っていう斬新なことをやっていただいたんだ」と書きだしています。結婚披露宴には、その他にも芸能界、プロレス界、格闘技界の大物やスターが勢揃いしました。披露宴の最後に、母子家庭に育った著者の母親が参列者にお礼の挨拶をすると、それを聴きながら菅原文太がおんおん泣いたそうです。菅原文太と著者は「鉄拳」という映画で共演しています。

その映画を小泉今日子が観たそうで、彼女が所属していたバーニング・プロダクションの周防郁夫社長との縁で、彼女の誕生日パーティーに招待されたときのこと。なんと、彼女から「私、シーザーさんのファンなんです」と言われたそうです。「どういうこと?」と戸惑う著者に、彼女は「私、『鉄拳』見ました。素晴らしかったです」と言ったとか。著者は彼女流のリップサービスだと受け取ったそうですが、これは羨ましいですね。他にも、岡本太郎、横山やすし、間寛平、黒崎健時といった大物たちとの交流も描かれていますが、わたし的にはキョンキョンから「ファンなんです」と言われたエピソードが一番好きですね!