- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2303 プロレス・格闘技・武道 『猪木のためなら死ねる!』 藤原喜明・佐山聡・前田日明著(宝島社)

2024.02.23

『猪木のためなら死ねる』藤原喜明・佐山聡・前田日明著(宝島社)を読みました。「最も信頼された弟子が告白するアントニオ猪木の真実」というサブタイトルがついています。宝島社のプロレス本は名著揃いですが、本書も大変興味深く読むことができました。メイン著者の藤原喜明は1949年、岩手県生まれ。72年に新日本プロレスに入門。新人時代からカール・ゴッチに師事し、のちに“関節技の鬼”と呼ばれる。84年に“テロリスト”としてブレイク。同年7月に第一次UWFに移籍し、スーパー・タイガー(佐山聡)や前田日明らとUWFスタイルのプロレスをつくり上げる。その後、新生UWFを経て、91年に藤原組を設立。藤原組解散後はフリーランスとして新日本を中心に多団体に参戦。2007年に胃がんの手術をするも無事生還し、今も現役レスラーとして活躍中。

本書の帯

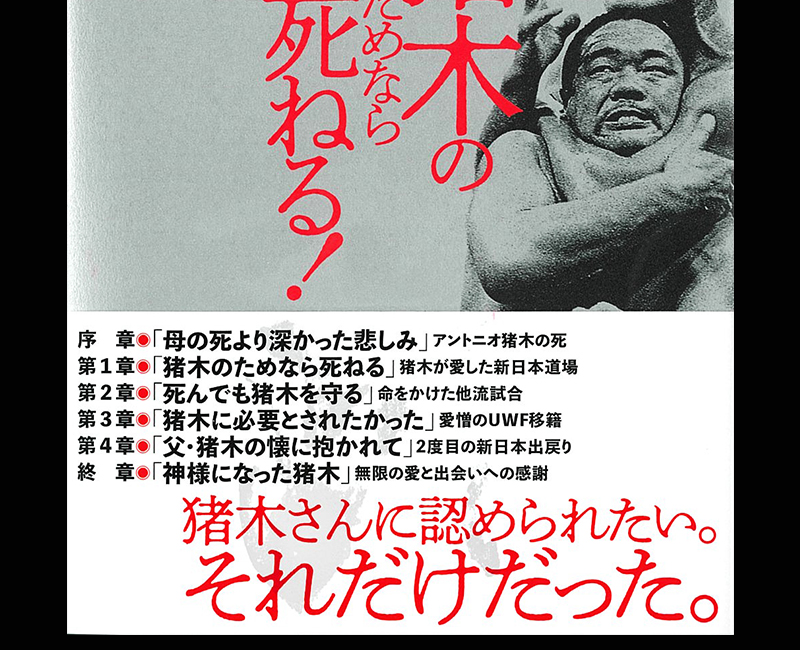

本書のカバー表紙には、アントニオ猪木が鬼の形相で藤原喜明にスリーパーホールドをかけている写真が使われ、帯には「藤原喜明独占告白!」と大書され、「初めて語る猪木との愛憎秘話」「特別対談①佐山聡/特別対談②前田日明」と書かれています。帯の裏には、「猪木さんに認められたい。それだけだった。」と大書されています。

本書の帯の裏

また、アマゾンの内容紹介には、「プロレス界、最大のカリスマの死から1年――。アントニオ猪木とはなんだったのかという『猪木探し』が再燃している。本書は猪木の死以降、口を閉ざし続けてきた藤原喜明の独白本。新日プロ草創期、異種格闘技戦、UWFと新日への出戻り、引退、そして死に秘められた真実・・・・・・猪木が最も信頼した弟子、藤原が語る猪木の秘話と愛憎のすべて。鳴り物入りで公開されたあの映画で、猪木を探すことができなかった、という人は必読の一冊」と書かれています。

本書の「目次」は、こう書かれています。

「はじめに」

序章 「母の死より深かった悲しみ」

アントニオ猪木の死

第1章 「猪木のためなら死ねる」

猪木が愛した新日本道場

藤原喜明×佐山聡

“猪木の兄弟弟子”対談パート①

新日本道場の過酷な練習で得た

“セメント=猪木イズム”の誇り

藤原喜明×前田日明

“猪木の兄弟弟子”対談パート①

「プロレスは闘いである」という

猪木の原点を学んだ新日本道場

第2章 「死んでも猪木を守る」

命をかけた他流試合

第3章 「猪木に必要とされたかった」

愛憎のUWF

藤原喜明×佐山聡

“猪木の兄弟弟子”対談パート②

「あなたに会えて幸せでした」

“家族”だった猪木への尊敬と愛

藤原喜明×前田日明

“猪木の兄弟弟子”対談パート②

UWFでも持ち続けた“猪木イズム”と

離れて知った“猪木の偉大さ”

藤原喜明×藤波辰爾

スペシャル対談

猪木が愛した昭和・新日本プロレス

「外国人レスラー」怪物伝説

第4章 「父・猪木の懐に抱かれて」

2度目の新日本出戻り

終章 「神様になった猪木」

無限の愛と出会いへの感謝

「はじめに」の冒頭で「俺が1972年11月に新日本プロレスでデビューしてから早51年が経った」と書きだした藤原は、「たいした人生ではないけれど、俺がプロレスラーとしてこういう人生を歩んでこられたのは、間違いなくアントニオ猪木さんのおかげ。岩手県の田舎の農家の長男だった俺がプロレスラーになれたのも猪木さんのおかげだし、道場で腕を磨くことができたのも猪木さんのおかげ。そしてもう1人の師匠であるカール・ゴッチさんとめぐり会えたのも猪木さんのおかげだから、俺のレスラー人生は猪木さんに始まり、猪木さんに終わるんだろうなと思っている」と述べています。

また、人間というのはいろんな面があるので、スーパースターである猪木だってすべてが完璧なわけではないとして、藤原は「いい部分があれば、これはちょっと・・・・・・と思う部分だってあったかもしれない。でも、少なくとも俺は猪木さんのいい部分、素晴らしい部分を感じ、一生懸命についてきたし、尊敬してきたし、信じてきた。『この人のためなら死ねる』とまで思える人に出会えたのは、本当に幸せだったと思う」と述べています。

序章「『母の死より深かった悲しみ』アントニオ猪木の死」の「おふくろが亡くなったよりもショックだった」では、2022年10月1日に猪木が亡くなったときのエピソードが語られます。藤原は、「葬式に行ったら『面白い』って言っちゃいけないけど、猪木さんらしいなと思うことが起こったんだよ。お坊さんがお経をあげるために祭壇の前に来て、立派な椅子に座ったんだよ。そしたら座った途端、椅子がバラバラに壊れてお坊さんがすってーんて転んだんだ。さすがに葬式だから誰も笑わなかったけど、俺は『ああ、イタズラ好きな猪木さんの仕業だな』と思ったよ。ホント、猪木さんはイタズラ好きだったからな」と述べるのでした。

対談「藤原喜明×佐山聡 パート①」では、佐山が「異種格闘技戦こそが猪木イズムで、アリ戦なんかはその頂点ですよ。そういう影響を受けて、僕は関節技のスパーリングだけじゃなく、キックボクシングとか、いろんなことをやり出したんです。『どんなヤツが出てきても絶対に勝手やる』っていう気持ちでしたね。それでだんだん強くなっていったある日、藤原さんがスパーリングをやったあと、『俺たちってよ、世界の5本の指に入ってるよな』って言い始めて。そうやって、うぬぼれるくらい練習してたんですよ」と言えば、藤原は「俺が27歳くらいの時かな。俺と佐山と前田で練習したあと、『アマチュアレスリングのタックルと、キックボクシングの蹴り、ボクシングのパンチ、そしてゴッチさんの関節技。これを全部合わせたらすごいことになるな』って、よく話し手いたんだよ。それを形にしたのが、佐山がつくったシューティング(修斗)だよな」と言います。

対談「藤原喜明×前田日明 パート②」では、前田が「藤原さんは(ウィリエム・)ルスカが新日本に来た時、プロレス界がナメられないようにスパーリングを受けて、ルスカに対してちゃんと実力を示したんですよね。それを見て、ルスカを連れてきたのちの日本レスリング協会会長の福田(富昭)さんが『藤原』って呼んでいたのを『藤原さん』って言い直したという(笑)。あの時、誰もルスカとスパーリングをやろうとしなかったのに、藤原さんだけがやった。『なのに、なんで俺はずっと前座なんだ』っていうのはあったと思いますよ」と言えば、藤原は「でも、ルスカは男だったよ。あの人は侍だったね。俺はスパーリングで極めたけど、それはルールが違うだけの話であって、彼の柔道人生にはなんの傷もついてないよ」と言います。

また、猪木が道場で練習をしていた1970年代、80年代初期の頃の思い出が次のように語られています。

前田 あの頃、猪木さんが言ってましたよね。「今はアメリカンスタイルのプロレスをやっているけれど、いずれは柔道だなんだやってるヤツらが観にきても『あっ、すごいな。参考になるな』って言われるような試合をしろ」って。

藤原 だからのちのUWFはそういう考えでやっていたものだからな。

前田 猪木さんはそれを練習前にみんなを集めて、訓示のような感じで行ってましたよね。『我々はこういうプロレスをしていくんだ』って。ゴッチさんが時々それを真似をして。

藤原 そうだ、言ってたな。『ワレワレハ』ってな(笑)

前田 だから総合格闘技を佐山(聡)さんがイチから考えたというのは全然違う話で、その前から猪木さんや新日本道場にそういう考えがあったんだよ。

第2章「『死んでも猪木を守る』命をかけた他流試合」の「パーティには藤波を、危険な場所には藤原を連れて行く」では、1976年12月12日、パキスタンで行われた現地の英雄アクラム・ペールワン戦に言及。当時、藤原は自分を猪木の“弾除け”だと自認し、「この人のためなら死ねる」と本気で思っていたそうです。のちにミスター高橋が「猪木さんが、『パーティには藤波を、危険な場所には藤原を連れて行く』って言ったんだよ。ひどいだろ?」と言ったそうですが、藤原は「なんだよ、それって名誉じゃん」と思ったそうです。信頼されていなければ、危険な場所に連れて行こうとは思わないからです。藤原は、「猪木さんについていろんなとこに行ったけど、いちばん印象に残っているのは、やっぱりパキスタンかな。アクラム・ペールワン戦の猪木さんは、あらためてすげえ人だなと思ったよ。度胸あるよな、異国の敵地で、もしかしたら殺されてもおかしくないような状況だからな。だから、猪木さんの試合でいちばん印象に残っているのもペールワン戦だよ。がちがちの闘いをペールワンが挑んできて、それこそ普通の勝負ではない果し合いだった」と述べます。

「ペールワン戦は何百年か前の侍の時代の果し合い」では、猪木のすごいところは、覚悟が決まったら「もしも負けたらどうしよう・・・・・・」とか、そういうことをまったく考えないところだとして、藤原は「心の中では対象はあるのかもしれないけど、弱気な気持ちっていうのはいっさい出さなかった。たとえ断崖絶壁で闘うことになったとしても『落ちたらどうしよう・・・・・・』なんて考えず、『落ちる前に相手を落とせばいい』って考える人なんだよ。猪木さんの有名な言葉で『やる前に負けることを考える馬鹿がいるかよ!』っていうのがあるけど、あれは強がりで言ってるんじゃなく、本心だったと思うよ。普通、負けた時のことだって考えるよな。勝負なんだから、勝つ時もあれば負ける時もある。でも、一度覚悟が決まったらそれを考えないのが猪木さんのすごさ。言い方を変えれば『危機管理がなってない』ってことかもしれないけど(笑)。負けを考えないからこそ、命がけの闘いに打って出られるんだろうな」と述べています。

ペールワン戦と同じ1976年の6月26日に行った猪木・アリ戦についても言及しています。15ラウンドを闘って引き分けだったあの試合を「猪木さんの勝ちだった」と思いながらも、藤原は「だけどあとで考えたら、あれはドローでよかったんだよな。もしどっちかが勝ってたら死人が出てたよ。だってあっち側にはピストルを持った人間がいたとか言われているし、もしかしたらこっちにもいたかもしれない」と言います。また、藤原は「この時の猪木さんの孤独は計り知れないよな。普段、自分の試合を『八百長』呼ばわりした連中の前で、堂々と真剣勝負で史上最強のボクサー、モハメド・アリと闘って引き分けてみせたのに、そのすごさが何ひとつ理解されなかったんだから。だけど、ペールワン戦もアリ戦も、すべとを失いかねないようなリスキーな試合だったけど、腹を決めてそこに出ていけるっていうのは、やっぱり若い頃ブラジルに行って奴隷みたいな生活をして、そこから這い上がってきた気持ちの強さもあるんだろうな。たいしたもんだよ。ブラジルで4年近く、朝日が出てから日が暮れるまで、手からチを流しながら働いたっていうからな。その後、日本プロレスに入団して、力道山先生の家に住み込んで、下積みが3年間くらいか。だから腹の据わった人になれたのかもな」と述べるのでした。

その後も、藤原はパーティではなく危険な場所に行きました。「『シュツットガルトの惨劇』猪木vsローラン・ボックの真相」では、78年11月25日に西ドイツ・シュツットガルトで行われた猪木と“地獄の墓堀り人”ローラン・ボックの一戦にも言及しています。3週間に及ぶ欧州遠征を敢行した猪木が、唯一、敗北を喫した試合ですが、じつはハメられて判定負けにさせられたと藤原は証言。ボックはレスラー兼プロモーターで、この欧州遠征は「モハメド・アリと闘った男」の猪木を主役として呼んだ大規模ツアーでした。23日間で20試合というハードスケジュールで欧州各国を回り、過酷な移動に加えて、試合で使用するリングが固くて粗末なものばかり。固いリングで受け身を取り続けていた猪木はツアーの序盤で肩を負傷。終盤のボック戦では、すでに満身創痍でした。さらには、フルラウンド闘って引き分けのはずが、いつの間にか「判定負け」にさせられるオマケ付き。当初は判定があるというルール説明も受けていなかったのです。

ボックはメキシコ五輪(68年)でグレコローマンレスリングヘビー級の西ドイツ代表に選ばれる実力者でしたが、藤原の評価は低く、「ボックはアマチュアレスリング出身だから、投げはうまいけど、プロの技術は何も知らない。俺、一度ボックとスパーリングやってるんだけど、あいつ俺をゴロゴロ転がすだけで、全然(関節を)極めてこないんだよ。『こいつ、極めもしないで、何やってるのかな?』と思ったら、フォールを狙ってたんだよな。でも、アマチュアじゃないんだから、こっちはフォール取られても、痛くもかゆくもない。それで俺が足関節を極めたら、『俺はヒザが悪いから、脚はやめろ』とか言ってさ。要するに、アマチュアだから肩をつかせるのは専門家だけど、関節技を知らないから怖くないんだよ」と語ります。

「前田vsアンドレ戦の黒幕はSかT」では、猪木vsアリ戦の10年後に行われた伝説の“セメントマッチ”に言及しています。1986年4月29日、津市体育館での前田日明vsアンドレ・ザ・ジャイアントで、大巨人アンドレが前田をつぶすような攻撃を仕掛け、最後は試合放棄した謎の一戦です。前田のセコンドについていた藤原は、「プロレスのリングは常にそういったことが起こりうる危険な場所なんだよ。だから自分で自分の身を守るために、シュートの練習をしとかなきゃダメってこと。レスラーっていうのは、ああいう不測の事態でも対処できなきゃいけない。仕掛けられて、やられるわけにはいかないし、だけど、客にとってみたらそういう紙一重なところが面白いってのもある。だから客前だから試合として成立もさせなきゃいけないんだな。その点、やっぱり猪木さんは天才だった。その時はヤバそうな、不穏な試合でも、今となったら名勝負として語り継がれているだろ。強さも魅せる力も別格だったってことだな」と語っています。

第3章「『猪木に必要とされたかった』愛憎のUWF移籍」の「『強くなりたい』と自然に集まった佐山、前田、髙田」では、新日本プロレスの道場でやっていた練習をお客の前でやったのがUWFであるとして、藤原は「プロレス団体の道場っていうのは生存競争が激しい場所だから、弱ければイジメられる。その代わり、先輩後輩の厳しい上下関係はあるけど、自分が強ければ、練習でぐちゃぐちゃにして合法的に相手を殺せるんだ。自分の居場所をつくるためには強くなるしかない。だから練習したんだよ。俺の周りには、同じように『強くなりたい』という思いを持ったヤツらが、自然と集まってきた。佐山、前田、髙田(伸彦。現・延彦)たちだな。道場でも練習だけじゃなくて、巡業中も第1試合が始まるギリギリまで、リング上でスパーリングを続けていた。それを冷ややかに見る周りの目もあったけど、そんなの関係ねえよ。何かに取り憑かれたように、毎日スパーリングをやってたんだ。それで、いつからマスコミは俺らを“藤原組”と呼ぶようになったんだな。それがUWFの原型だよ」と語ります。

UWF戦士の中でも、特に佐山聡は天才でした。「力学もメカニズムも考えずにできちゃう“天才”佐山」では、藤原が「試合で佐山の天才性がわかるのは、日本武道館でやったマーク・コステロ戦だな(77年11月14日)。まだデビューして2年も経ってない佐山が、梶原一騎主宰の『格闘技大戦争』に出てキックボクシングルールでマーシャルアーツの選手と対戦した。判定負けだったけど、あの試合は素晴らしかったよ。だって、あの時の佐山はキックの練習を始めて数カ月だろ。それで6ラウンドだか7ラウンドまでやりきったからね(2分×6ラウンド終了、判定負け)。殴られても蹴られても、最後までたってだろ。他のヤツだったら、1ラウンドでもう立ってられないよ。向こうのチャンピオン(全米プロ空手ミドル級ランキング1位)相手に判定までいって、ノックアウトされなかったんだから、それだけで立派。天才だよ。まあ、あの試合をああだこうだ言うヤツもいたんだろうけど、知らないヤツは好きなこと言えるんだよ。あの試合はもう最高だよ。たいしたもんだよ」と絶賛しています。

「新日本に出戻るのは嫌だった」では、藤原が新日本に出戻った時、猪木に対して後ろめたい気持ちなどはなかったと告白します。「そもそもUWFができたのも対談者が続出したのもあんたが悪いんじゃないですか」と開き直っていたからです。そのため、UWFの代表として1986年4月26日に両国国技館で猪木と初めて一騎打ちをやることになっても、気後れも感慨深さもなかったそうです。藤原は、「客前でアントニオ猪木と闘うのはあの時が初めてだったけど、こっちはさんざんスパーリングをやらせてもらってたからね。その延長みたいなもんだ。試合中、俺がアキレス腱固めをかけた時、猪木さんがわざと効いてないフリして『角度が違う』みたいなアピールしたことがあっただろう? あん時ばかりはよっぽど言ってやろうと思ったよ。『アキレス腱固めはあんたよりもうまいよ!』ってね(笑)」と回想しています。

「『熊本旅館破壊事件』の“藤原から見た真相”」では、出戻ったUWFと新日本プロレス勢の間で行われた伝説の飲み会に言及しています。1987年1月23日、熊本、水俣市体育館の試合後に宿泊先の旅館で両陣営の懇親会が開かれましたが、雪解けするどころか、酒に酔った選手たちが次々と暴れ始め、旅館の至るところを破壊。のちに「熊本旅館破壊事件」と呼ばれることになりました。藤原は、「みんな特別な事件みたいに熊本の旅館の話ばかりするけど、ああいう宴会で暴れたりするのは昔の新日本ではよくあることだったんだよ。当時は巡業が長いだろ。1シリーズがだいたい1カ月半ぐらいあったからな。それで後半戦になってくるとみんな疲れてきてストレスが溜まってくる。そのガス抜きのために宴会をやってたんだよ。普段は先輩後輩の上下関係がしっかりしてるんだけど、そういう時は無礼講。だから若いやつらも酔っぱらって先輩に楯突いたり、泣き出すやつがいたりしてな。普通なら猪木さんに対して『はい』しか言えないようなやつも『猪木さん、僕はこう思ってるんですよ!』なんて訴えるやつもいたりして。そんな時、猪木さんは『わかった、わかった』ってちゃんと子守をしてくれてな。それで次の日からまた平穏な団体生活が送れるという。そういうクッションみたいな意味合いがあったんだよ」と語ります。

その後、長州軍団が全日本を離脱し新日本にカムバック。UWFと外様同士で対立し、1987年11月19日、前田による長州顔面蹴撃事件が発生。藤原は、「前田と佐山との試合や、アンドレとの試合もそうだけど、あの長州との試合だって、顔面を蹴るなんてよくあることだし、試合中の骨折にしたって珍しいことでもない。べつに大騒ぎするようなことじゃなかったんだよ。だから長州だって、とくに文句は言ってなかったはずだけど、前田はあの一件だけで、『待ってました』とばかりにクビになったろ? ということは、その前からなんかあったんだろうな。俺もあいつがクビを着られる前に、猪木さんに『なんとかなりませんか』と、一生懸命お願いしてみたんだけど、ダメだったからな。それで前田が新日本をクビになって、髙田とか山崎(一夫)とかが一緒になって新生UWFができたけど、俺と木戸(修)さんは新日本に残った。もう団体を出たり入ったりするのは面倒くさいと思ったんだ。まあ、それがたった1年で新日本を辞めて(89年3月)、結局、新生UWFに行ったんだけどな」と語ります。

対談「藤原喜明×前田日明 パート②」の「『元気があればなんでもできる』ってすごく深い言葉」では、今は亡き猪木の思い出を弟子たちが語り合います。「亡くなられたあとの猪木さんに対する世間の評価についてはどう感じられましたか?」という質問に対して、前田は「なんかこう、水面に者が落ちて波紋がバーッと広がっていくみたいに、いつまでも広がってる。それが長い間コツコツといろんなことを実現させてきた猪木さんの人生そのものだなと思ったんだよね」と答えます。「猪木さんがやってきたことが、今も広がり続けているわけですもんね」という言葉に対しては、前田は「猪木さんが『元気があればなんでもできる』って最初に言い出した時は、「もうちょっとカッコいいことを言えばいいのに、何を言ってるんだよ」と思ったんだけど、よく考えたらシンプルで年代を問わずに響くいい言葉だなって思ったんだよね。子供でも大人でも年寄りでも」と語っています。

また、前田は「人っていうのは、いつか衰えていく死ぬんだけど、『そうはいくかい!』みたいなさ。『元気があればなんでもできる』ってすごく深い言葉だなって俺は思うよ」とも言います。それを聞いた藤原は、「ただ、衰えて死ぬんじゃなく、『そうはいくか!』ってもう1回起き上がってからバタッと逝くみたいなね。武士の美学のようなものも感じるな」と言うのでした。そんな名言が生まれた背景として、前田は猪木のブラジル時代に想いを馳せ、「当時の移民の人たちの大変さを考えるとさ、そういうことを経験しているからこそ、猪木さんはガッツがあったんだと思うね。ごっちさんがいつも猪木さんのことを言ってましたよ。『イノキ、ハヴァ、サナバビッチ・ガッツ』って。『あいつはとんでもない土性骨がある』ってね」と言います。すると、藤原も「ゴッチさんに言わせると、プロレスラーとしていちばん大切なのはそこだって言うんだよ。『いつ死んでもいい』ぐらいに思える根性だよな」と語るのでした。このゴッチの言葉は初めて知りました。

第4章「『父・猪木の懐に抱かれて』2度目の新日本出戻り」の「今死んでも『バンザーイ!』って死んでいける」では、ジャイアント馬場が藤原のことをすごく評価したというエピソードが紹介されます。馬場は渕正信に「藤原はお前より柔らかくてうまいぞ」と言ったそうです。藤原は、「晩年の馬場さんにはかわしがってもらったよ。これ自慢話になるけど、ごっちさんに『俺の弟子はいっぱいいるけど、だれが一番とは言えない。でも強いて言うなら藤原だ』って言ってもらえたし、馬場さんにもかわいがってもらった。そして猪木さんも、一緒に酒を飲んでる時、「お前、俺の一番弟子だかたな」ってポツリと言ってくれたことがあるんだよ。俺はもうそれだけで、今死んでも『バンザーイ』って死んでいけるかなって思うよ。3人ともタイプが全然違うけど、その3人に認められたっていうのが、俺の自己満足だよ。あとの評価はファンが決めるもので、俺自身としてはこれだけで満足なんだ。あとはなんにもいらねえもん」と語ります。

終章「『神様になった猪木』無限の愛と出会いへの感謝」の「猪木さんは死ぬまで夢を追っていた夢だらけの人生だった」では、たくさん夢を追って、たくさん騙されて、それでも夢を追い続けた師匠について、藤原は「きっと猪木さんは夢を力にして生きてきたんじゃないかな。『まだ自分にはやることがある』っていうことを最後まで言っていたからね。きっと亡くなるその日まで、『明日はこれをやろう』『体調がよくなったらこういうことをやってみたい』って、前向きに未来を考えながら亡くなったんだと思うよ。ただ、目が覚めなかっただけでね。だから、猪木さんはいまだに夢を追ってるのかもしれないよ。この世からあの世に移っただけで、夢を追い続けているんじゃないかな。そして夢を追いながら、夢をみんなに与えていた人生だったと思う。俺だって、猪木さんから夢をもらった1人だしね」と言うのでした。本書は、藤原喜明の猪木への愛情と感謝に満ち溢れた一冊であり、読んで温かな気分になりました。すでに知っているエピソードもありましたが、藤原ならではの視点や感想が興味深かったです。