- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2024.04.15

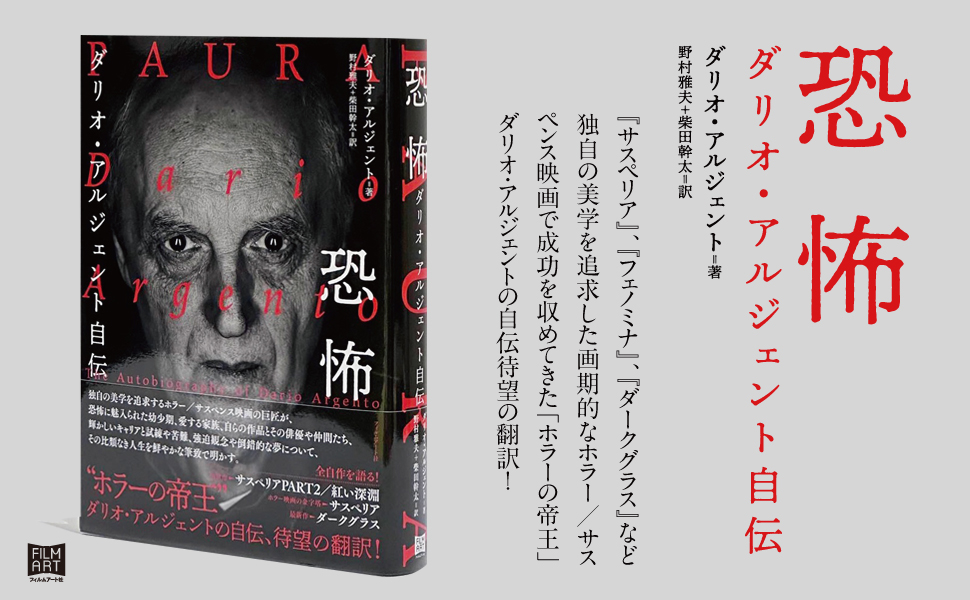

『恐怖 ダリオ・アルジェント自伝』ダリオ・アルジェント著、野村雅夫+柴田幹太訳(フィルムアート社)を読みました。著者は1940年、イタリア・ローマ生まれ。世界中のクリエイターに影響を与える“ホラーの帝王”。映画プロデューサーの父親と写真家の母親を両親に持ち、新聞『パエーゼ・セーラ』で映画批評を担当したことから映画との関わりが始まりました。セルジョ・レオーネ監督作『ウエスタン』(1968年)でベルナルド・ベルトルッチとともに原案に携わり、以降数々の脚本を手がけました。『歓びの毒牙』(1970年)で映画監督デビューを飾り、『わたしは目撃者』(1971年)、『4匹の蠅』(1971年)の“動物3部作”でジャッロ映画の人気監督の地位を確立。『サスペリアPART2/紅い深淵』(1975年)でその名は世界に知れ渡り、『サスペリア』(1977年)はオカルトの新境地を切り開いた名作として、ホラー映画史上の金字塔となりました。その後の監督作品に、『インフェルノ』(1980年)、『シャドー』(1982年)、『フェノミナ』(1985年)、『オペラ座 血の喝采』(1987年)、『トラウマ/鮮血の叫び』(1993年)、『スタンダール・シンドローム』(1996年)、『オペラ座の怪人』(1998年)、『スリープレス』(2001年)、『デス・サイト』(2004年)、『サスペリアテルザ/最後の魔女』(2007年)、『ジャーロ』(2009年)、『ダリオ・アルジェントのドラキュラ』(2012年)など。2023年には10年ぶりの新作『ダークグラス』が公開。2019年にはイタリアのアカデミー賞と呼ばれるダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞のダヴィッド特別賞を受賞。

本書の帯

本書のカバー表紙には著者の顔写真が帯には著者の顔写真が使われ、「独自の美学を追求するホラー/サスペンス映画の巨匠が、恐怖に魅入られた幼少期、愛する家族、自らの作品とその俳優や仲間たち、輝かしいキャリアと試練や苦難、強迫観念や倒錯的な夢について、その比類なき人生を鮮やかな筆致で明かす」「全自作を語る!」「出世作▶サスペリアPART2/紅い深淵」「ホラー映画の金字塔▶サスペリア」「最新作▶ダークグラス」「“ホラーの帝王”ダリオ・アルジェントの自伝、待望の翻訳!」と書かれています。

本書の帯の裏

帯の裏には、「私の怪物たちが会いに来てくれるのを、坐りながら待つ。(・・・)窓を開け、風邪が吹くのに耳を傾け、そうして物語たちを一緒に部屋に招き入れ、私を虜にしてくれるのを待つ。最低な悪夢に現実の血肉を与えるための媒介者が私であることを物語たちは知っていて、だからこそあいつらはそれを上手に利用するのだ。(・・・)私は自分の意識の中の血まみれの怪人たちを歓迎する。まるで目に見えない蜘蛛が辛抱強く巣を編み上げているかのように、私の頭の中でアイデアが少しずつ確実に組みあがっていく。それが自分でもわかったとき、他にはない感動を味わうことができる。(本文より)」と書かれています。

アマゾンの内容紹介には、「ホラー映画の伝説的存在であるダリオ・アルジェントは、その特異な作品群でクエンティン・タランティーノやジェームズ・ワンなど同時代の映画人たちをはじめ多くのクリエイターに影響を与え続けている」「世界的に有名なアルジェント専門家アラン・ジョーンズによる注釈付き」「撮影現場やオフショットを含む貴重な写真をカラーで収録」「ホラー映画ファン必読の、歴史的な一冊」などと書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「英語版への序文」アラン・ジョーンズ

序

母、そしてディーヴァたち

怪人

その他、子供時代に印象的だった人々

恐怖の夏

パリでの日々

育ち盛り

ラブ・アクチュアリー

二重のお祝い

セルジョ・レオーネ

蜘蛛の巣

鳥が巣立つ

それでこれはジャッロなのか?

娘、フィオーレ

災難

クロスワード・パズラー

動物の襲来

鏡を通して

女たち

路線変更

サーベルタイガー

ときに過去はよみがえる

子供の叫ぶ屋敷

誕生日プレゼント

暴力の爆発

人形の復讐

アーシア

すれ違い

火山の麓で

消えてしまいたい

中国は近い

ゾンビと歩いた

眠れる森の美女

殺人鬼に見張られて

自然の力

殺人猿

ファーブル氏

オペラ座の夜

一番の悲しみ

キラー・アイ

呪い

ラブ・ストーリー

私はダリオ・アルジェントではない

神よ、我が哀れな魂を救いたまえ

オーラの謎

パルテノン神殿のフロイト

予感

怪人、再び

黒いトリノ

いつわりの祈り

イタリアからカナダへ(そして帰国)

過去からの声

彼女について

ポランスキーの印

ウィズイン・ザ・ウッズ

大通り沿いの家

砂の男

幸運な男

恐怖

「あとがき」

フォトギャラリー1 1970−1978

フォトギャラリー2 1980−1998

フォトギャラリー3 2000−2012

「訳者あとがき」野村雅夫

「訳者あとがき」柴田幹太

「ダリオ・アルジェント 主要作品リスト」

「母、そしてディーヴァたち」では、著者は幼少期の記憶について、著者は「そろそろ4歳になろうかというある午後、母と父は私を劇場へ連れて行くことにした。理由はわからない。たぶん、乳母に僕の世話をする余裕がなかったんじゃないかと思うけれど、本当のところは誰も知らない。ともかく、私はその日、ローマの劇場で『ハムレット』を観ていた。両親は軽い気持ちで連れて行ったのだろうが、それがどれほど深いレベルで私に影響をもたらすか、それはきっとあまり意識していなかったに違いない」と書いています。

観劇は万事うまくいくように思われました。もちろん、舞台上の出来事すべてをはっきり理解しているわけではなかったにせよ、4歳児だった著者はかなり楽しんでいたようです。ただ、ハムレットの父親の亡霊が登場する段になると、著者はまわりの観客が驚くほどの叫び声をあげてしまったのです。その後、身体はあちこち勝手に震え出し、口からは泡を吹いていました。後にも先にも、そんな痙攣が起きたことはないそうですが、あの時はあまりに具合が悪かったので、著者は結局外へ運び出されることになったのでした。著者は、「あれ以降、私はすっかり変わってしまった。今でも集中さえすれば、脇のボックス席から観た舞台の様子をそっくり思い浮かべることができる。亡霊を演じたあの俳優の登場は、胸をナイフで刺されたような衝撃だったのだ。あの日にこそ、私はたくさんの魅惑を覚えた。誰も知らぬ間に、自分ですら自覚のないまま、種はしっかり播かれたわけだ」と述べています。

著者の母親は、モデル出身で写真家でした。幼かった著者はスタジオのメイク室に入り浸っていました。女性モデルたちは著者の目の前で服を脱ぎました。太ももや胸が突然目に飛び込んでくるわけですが、著者は「私はかなり昂っていたけれど、彼女たちにしてみれば、私なんてただのちびっ子以上の何者でもなかった。子供は性的なことはわかっていないと思われているフシがあるけれど、そんなことはない。子供は大人以上に性に対して敏感なものだ」と述べます。著者の母は、とにかく顔にこだわっていて、目と鼻と口のプロポーションについて、いつも話していたそうです。著者は、「光と影がそこに表情や感情を生み出し、動きを与えていく。私はその様子に魅了されていた。きっとそのせいだと思うのだが、今でもなお、私が女性に惹かれる要素の筆頭は顔だ。光の魔法は、きらめいて髪や目を輝かせ、肌にツヤを与えていく」「女性たちの超クロースアップと、強烈な目元のメイクが私の映画ならではの特徴だと指摘されることがある。まさにその通りで、それは私の子供の頃の視線そのものなのだ」と述べるのでした。

「怪人」では、著者の少年時代に、映画プロデューサーだった父親が家にいるとき、有名なプロデューサーや映画監督が我が家の夕食に同席するということがしばしばあったことが紹介されます。映画界の有名どころやお偉いさんが、我が家のソファーに腰かけて、おしゃべりしているのでした。デ・ラウレンティス一族が会いにやって来ることもありました。当時はイタリア映画がそれまでになく華やいだ時代で、ルキノ・ヴィスコンティ、フェデリコ・フェリーニ、エリオ・ペトリらが毎年のように新作を発表していました。著者は、「父の仕事は彼らの作品を海外に知らしめることで、必然的に彼らの多くととても親しくなった。大広間の1つに卓球台があったので、私と弟は食後に彼らによく試合を吹っかけたものだ。私たちの卓球の腕はかなりのものだったから、無敵のコンビだった。ベッドに就く時間になると父は私たちを呼び、来客にあいさつをさせた後に、寝室まで一緒にやってきて、微笑みながら言った。『今、卓球でやっつけたの、誰か知ってるかい?』こうして私は、映画と出会うことになったのだ」

著者はずっと孤独を愛しました。考え込んだり想像を膨らませたりするときに、孤独は役に立ったからです。自室は著者にとって王国であり、避難所だったのです。成長するにつれ、著者は家族の誰とも違っていることにますます気づかされることになりました。たとえば、初めてディズニー映画の『白雪姫』(1937年)を観た日のことをよく覚えているそうです。意地悪な女王が問う。「鏡よ鏡、わが欲望の忠実なる僕よ。この王国で一番美しいのは誰?」鏡が答える。「女王様、あなたこそ美しい。でもご注意あれ、あなたより美しい子供がこの世の中にはいるのです」。著者は、「魔法の鏡の言うことに私は納得できなかった! 白雪姫という天使のような少女が大嫌いだったのだ……。血の通った生々しい女性であれば、何の疑問もなかったのに。意地悪な女王こそ、王国で一番美しかった」と述べています。

しばしば父と母の帰宅が遅くなることがあり、そんなときは著者たちは子どもだけで夕食を済ませ、父母は外食して帰るのでした。上着も脱がずに著者の部屋の前までやってきて、ノックし、父が「映画に行くんだけど、お前も来るかい?」と言われたとき、著者は嬉しくて、気も狂わんばかりでした。著者は、「上映室に入るときにくぐるあの重くて赤いカーテンや、映画が始まると急に聞こえなくなるおしゃべりに恋焦がれ、タバコと埃の混じり合った映画館独特の甘ったるい匂いさえもうっとりした。座席に腰かけて暗闇に身を沈め、大きなスクリーンに映る映像を観ることは、他の何からも得ることのできない感動だった。まさに魔法の空間に入り込んだように感じられるのだった。映画に行くことをまるで儀式のように重要な行為とみなし、上映室に入ることに対して聖なる場所に入ることと同じ意味を持たせていた」と述べます。

著者はまだ10歳にもなっていませんでしたが、夏休みのある日、祖母と弟妹たちとドロミティのモングエルフォにある避暑地に行ったときのことをよく記憶しているそうです。野外で特集上映が組まれていて、その夜は『オペラ座の怪人』(1943年)をやっていました。それは著者にとって間違いなく最初のホラー映画との出会いとなりました。年老いたヴァイオリン奏者が正気を失ってからは、愛する女性を誘拐し自らが暮らす地下室で調教し、ついに殺すに至るという物語は、著者を完全に虜にしました。著者は、「恐れおののくということはなく、むしろ魅了されていた。作品が持つ陰湿な雰囲気、精神崩壊の描き方、(崩れた顔立ちを隠すために仮面をまとった)主人公の恐ろしい外観が、私には衝撃的であった」と述べています。

怪人と化すヴァイオリン奏者にクロード・レインズという名優を起用した、アーサー・ルービン監督によるカラーバージョンでしたが、当時の著者にとってはそれが映画であるということだけで十分でした。それまで誰も教えてくれませんでしたし、自分でも考えてもみなかった世界に招き入れてくれた扉でした。禁断の愛に生きた醜い人間や怪物や殺人鬼が暮らす世界がそこにはあったのです。著者は、「夏休みが終わり家に帰ると、両親に映画のあらすじを語って聞かせた。「とても悲しい話なのね。でもとても美しいわ」。私が話すのを聞いて感動した母は感想を言ってくれた。あの物語はそれから先も私を見放すことはなかった。変身は完成した。つまり私は怪人になり、あるいは怪人が私になったのだ」と述べるのでした。

「恐怖の夏」では、ナザーレという私立の学校で学んでいた頃のエピソードが綴られます。読書に目覚めた著者は、手当たり次第にあらゆるものを貪るように読みふけりました。当時の子供なら誰もが読んでいたロシア文学、アメリカ文学、それからフランス文学も読みました。もちろんすでにテレビはありましたが、当初それほど関心はなく、『トワイライト・ゾーン』シリーズを不安と興奮が入り混じった状態で追いかけるのは数年先のことになります。シリーズ第8話の「廃墟」での地球上に男が1人だけ生き残るというエピソードに著者は特に感動したのです。著者は、「その男は最終的に、つまり人類が滅亡して初めて、読みたい本を読みたいだけ読めるようになり悦に入るという物語だった。しかも、そうなった瞬間に男の眼鏡が壊れてしまうのだ! 私には男の絶望を手に触れるように感じることができた」と述べます。

しつこいリウマチ熱を患い、数ヵ月にわたりベッド暮らしをしたことがありました。布団の中に縛りつけられるというのは、誰にも邪魔されることなく聖なる静寂の中で読書をするための、究極の言い訳であるように思えたそうです。まさに『トワイライト・ゾーン』のあのエピソードのようでした。そのようにして著者は数日で『シラノ・ド・ベルジュラック』を読み漁り、そのロマンチックで苦痛に満ちた愛の物語に、他にはないほどに打ちのめされ、そして心を揺さぶられたのでした。その一方で、ダンヌンツィオの『快楽』(アンドレアとエレナがひと口のお茶を一方から他方に口伝いに飲ませ合うシーンに、私はひどく動揺したものだ)や、エイナウディ社から出ていた『千夜一夜物語』の完全版のような、当時の著者の年齢にはそぐわない本との出会いもありました。著者は、「どれもとても露骨な出来事ばかりで、大人たちが性と呼ぶ神秘がそこにはあった。私にとってのマスターベーションの発見はそのようにしてやってきた」と述べます。

ある朝、いつもどおり自宅の書斎を漁っているときに、思いがけないことが起こりました。ダシール・ハメットやレイモンド・チャンドラーの極めて想像力豊かな物語や、シェヘラザードによって語られる愛に満ちた情事を、一発で粉々にしてしまう本に出会ったのです。黒の表紙に題名が金箔で浮彫りにされた分厚い本、それがエドガー・アラン・ポーの『怪奇幻想物語集』でした。著者はそれを隅々まで読みつくし、その後でもう一度最初のページから読み始めました。著者は、「一度に少しずつ物語の中に足を踏み入れ、またその物語を記憶の中に送り込むにつれて、頭の中にずっとありながら、その存在に気づいていなかった部屋の鍵を見つけたみたいなものだと私は理解した。それはがらんとした部屋で、家具どころか何もないのだけれど、窓だけがいくつかあった」と述べています。

まさにポーの本を紐解くように、その窓を開け放ちさえすれば、未知の生き物が住む世界が自分の前に広がることがよくわかった著者は、「もはや私は病弱で寝込みがちな、痩せっぽちの内気な少年ではなく、あるいはもしかしたら、肉体さえも持っていなかった。生き埋めにされた人間たちが住む世界、閉じ込められた猫が死体の存在を暴き出す世界、愛する人間の歯や心臓が体からむしり取られる世界を、私は一気に発見したのだった……。そしてそうした世界の中でこそ、私はようやく自分自身を感じることができた。すでにどこかで言う機会もあった通り、あの日、私の根本に関わる何かが起こった。マスターベーションから恐怖と神秘の崇拝へと、瞬きひとつする間に私は途切れ目なく飛び移ったのだ」と述べます。

ヴィンセント・プライスが主演した『地球最後の男』(1964年)というSFホラー映画があります。病気が人類のすべてを生きている死者に変え、地球上の最後の人はゾンビハンターになる物語です。ウィル・スミス主演の『アイ・アム・レジェンド』(2007年)に影響を与えた映画ですが、その中に登場する見捨てられた地区と同じようなEUR(エウル)を父親を歩いたときの思い出を、著者は「辺りを少し歩いてみると、その間、誰1人として出会うことはなかった。私たちは荘厳でとても美しい教会までやって来た。重たい銅の扉はわずかに開いていた。私たちが中に入ったときに、驚いたように急に羽ばたく翼の音が聞こえたのを覚えている。辺り一面のハトが一斉に飛び立ち、空中に見事な放物線を描いた。光の差し込む窓には、ガラスがはまったものもあれば、ほとんど割れたものもあった。その教会は完全にハトに占領されていて、私たちがその驚くべき光景の唯一の観客だった。その絶景の真ん中に私がいるということが、とても印象的だった」と述べています。

EURで著者が受けたその衝撃の大きさたるや、後になってミケランジェロ・アントニオーニの代表作『太陽はひとりぼっち』(1962年)の中で、その同じ場所が人の目に晒されるのを知ったときに、自分も同じようにやっておけばよかったと自らに言い聞かせたほどでした。著者は、「まあ、そんなこともあって『サスペリアPART2/紅い深淵』を、子供の頃の私を不安な気持ちにさせたトリノで撮ったときは、ローマ通りやCLN広場〔CLNは国民解放委員会の略〕を選んだのだし、さらに『シャドー』は、そのほとんどをEURで撮ったのだ。ファシズム期の構造主義的な建造物を用いたのは、驚きに満ちた眼差しを持ったあの時の少年に立ち返るための、一番ストレートで効果的な方法だったからだ」と述べます。

休学していた高校に復学して学業期間を修了した頃、ある晩、帰宅した父が「こんなものをプレゼントされたよ」と著者に言いました。ポケットから引き出したのは「恐怖の夏」と書かれた映画の無料招待券でした。お1人様限り有効で、それがあればその夜からメトロポリタン劇場で始まる特集上映のすべての回を観ることができるものでした。それを父から貰った著者は、「その日から3週間、何も手につかなかった。この特集上映がジャンルものだったことを父は知らなかったのではないかと、私は今でも疑っている。作品はすべてホラーやサスペンスばかりだった。私は毎日メトロポリタンに通って、必ず1作品は観るようにした。『狼男』(1941)、『ドラキュラ』(1931)、『透明人間』(1933)……。その時私が観たのは、まぎれもなく傑作の数々であり、そのすべてが美しく、『フランケンシュタイン』(1931)のような古典もあり、他方で『第七の犠牲者』(1943)のように恐ろしく怖い40年代のアメリカのフィルムもあった。残念ながらすべての題名を覚えているわけではないが、それでもあの上映の破壊的な魅力は私の中にしっかり刻み込まれた」と述べています。

メトロポリタン劇場で多くのホラー映画やサスペンス映画を観た著者でしたが、不思議なもので、スクリーンで起こることにまったく怖さを感じなかったそうです。周りの観客は叫んだり、ビクッと体を動かしたり、手で目を覆ったりしていたのに。著者は、「たとえば、『獣人島』(1932)の中に描かれた奇怪さに対して、私が悲鳴を上げることはなかった。それどころか、あの現実離れした世界観に私は魅せられた、蜂蜜に群がる蠅のごとく熱狂した。まるで汚れたもののように誰もが黙して語らない、あの謎めいてソワソワ落ち着かない場所に、ついに私は入り込んだのだ。家では誰もそのことについて話さず、学校でも誰もそのことを話題に出さず、本の中でもこの異世界に向き合わなかった。スクリーン上、そしてポーのいくつかの短編小説の中でのみ、この多様性は語られた。私はまるで、催眠術にかかったようだった」と述べます。

それはあらゆる年代の子どもたちが怖い物語や見知らぬ物語に接したときに感じるものであり、しばしば著者の作品の若い観客たちがはっきり感じたと著者に告白してくれるものでした。著者は、「あの偉大なH・P・ラヴクラフトが書いているように、人類の最も古い感情は恐怖であり、また最も強い恐怖は未知に対する恐怖なのだ。だからこそ、私はまるで自分が新しい生命体や地球外の生命体、あるいは、そう、まさに未知の生命体を研究する科学者になったつもりで、当時の作品を観ていたことを覚えているのだ。あの作品の数々は私に対して、他でもない私のことについて語っているように感じていた」と述べます。父の友人、批評家、それから自宅によく来ていた業界人たちは「吐き気がするな、こんな映画は」などと怖い映画を侮辱していましたが、他の人間が「吐き気がする」と言えば言うほど、著者はますますそういう映画が好きになり、そういう映画を自身の一分としてさらによく理解できました。

「パリでの日々」では、著者は、休暇と勉強を兼ねて南フランスのコート・ダジュールでホテルを経営している父の友人のもとへ向かいます。新学期のスタートに合わせてパリに移った著者は、レオナルド・ダ・ヴィンチ高校に転校。午前中こそ勉強していたものの、あとはずっとシネマテーク・フランセーズに閉じこもって映画を楽しみました。すでに観ていた作品だろうとお構いなしで、イタリアにはまだ入っていない作品も多かったそうです。他にも、2本立て、3本立てで上映するサークルがありました。1本目がイングマール・ベルイマンで、次にフリッツ・ラングというような感じだったとか。著者は、「あの頃、私は片っ端から観ていった。アメリカ映画、ロシア映画、表現主義……。いくら観ても足りなくて、もっともっと観たがった。映画に飢えていたのだ。とにかく夢中で、欲張りだった。晩ごはんは安い食堂で適当に済ませた。それが温かい食べものであれば、あとはなんだって良かったのだ。食事中にも、観てきた映画を脳内で反芻しては、気になったシーンや筋立てを思い返していた。何もかもがごちゃまぜで、それでいて最高だった」と述べます。

パリでの著者の異性関係も語られています。著者は同い年の女の子たちとは、建物の門の裏とか人目のつかないところで軽くキスをしたり、身体を触れ合ったりする程度にしか踏み込むことはなかったとして、「何人かとは大人みたいにしっかりデートをしたことはある。一緒に映画館へ行ったのだ。覚えているのは、それから数年後、『サイコ』(1960)が封切られたときのこと。ローマの劇場にかかる初日、最初の上映には私は当時のガールフレンドと出かけた。舞い上がっていたので、かなり早く着いてしまった。劇場の暗がりで、彼女は私が熱いキスに及ぶのを期待していたのだろうけれど、こちらとしては映画の方がよっぽど興味があったのだ!」と述べるのでした。

「ラブ・アクチュアリー」では、『パエーゼ・セーラ』紙で映画批評を担当した興味深いエピソードが語られます。フリッツ・ラングのインタビューを提案されたときのこと。ラングは著者にとって伝説的な人物でした。ドイツ表現主義とマブゼ博士を主人公にした一連の作品は、映画的作劇の理解を根本から変えてしまったからです。著者は、「残念ながら、アルフレッド・ヒッチコックにインタビューすることはついに果たせず、それがかなり心残りだ。彼は記者会見をすることはあっても、個人的なインタビューについては許可を出さなかったのだ。私がヒッチコックを近くで見たのは、ローマ中心部にある有名なレストラン、フォンタネッラ・ボルゲーゼだった。私は父と一緒で、何テーブルか向こう側にいたヒッチコックは、妻のアルマやその他大勢と席を囲んでいた」と述べています。

フォンタネッラ・ボルゲーゼでのヒッチコックは、お仲間が夢中で話して笑って冗談を飛ばしている間、黙りこくっていました。ときどき手を挙げてウェイターを呼び寄せては、こんがり焼いたカナッペを注文していたといいます。手慣れた仕草でそこにバターを塗ると、妻にやさしく差し出すのでした。著者は、「その晩の私には、一歩踏み出す勇気がなかった。それでも、機会を見つけては雲の上の存在とも言えるような偉人たちにインタビューすることができた。ジョン・ウェイン、ピエトロ・ジェルミ、ヌーヴェル・ヴァーグの代表的な面々、そしてある時にはなんとビートルズにまで……。ちょっと前までは、パリのストリートをうろつくごろつきみたいだった私が、今ではフィアンセと幸せな時間を過ごし、国際的なスターたちに親しく話せるような仕事に就いている。それはまるで夢みたいなことだった」と述べます。

「二重のお祝い」の冒頭を、著者は「1964年の夏、フェデリコ・フェリーニの映画のセットに出入りする特権を得た。私が子供の頃、フェリーニは我が家の応接間に通ってくる人たちのうちの1人だった。彼の住んでいたマルグッタ通りは、私たちの家からすぐそばのところだった。フロリアーナが一時期、短い間だったけれど彼の秘書をしていて、いつの間にか相談相手みたいになっていた。そんなわけで、『魂のジュリエッタ』(1965)の撮影期間中、自分の妹にあいさつに行くことを口実にしたり、新聞関連の目的だとかと言い訳したりして、制作途中のフェリーニを間近に観察することができた」と書きだしています。

「蜘蛛の巣」では、映画の脚本を書くことについて述べられます。ある種のトランス状態で書いていると、スティーヴン・キングの言うところの「邪悪な半身」に到達し、そうなって初めて深いセリフを作り出せるようになるとして、著者は「ときどき私は、自分の書いたものを読み返して、頭の中で繰り広げられていたものに面食らうことがある。きちんと分析してもらったことはないけれど、自分自身を客観視する必要を感じるときや、自己矛盾に陥りそうなときはいつも、別の新しい作品に身をゆだねることですべてが解決する。『81/2』はフェデリコ・フェリーニの代表作の中でも私が最も頻繁に繰り返し見た作品だが、それを彼は『ふらふら不安定な精神カウンセリング』と呼んでいた。自分の作品について何かを書くときに、私もよく使った表現だ」と述べます。

「災難」では、著者のどの映画の中にも、フロイトの思索やその理論があることが明かされます。著者がウィーンに行くときは、今は博物館になっているフロイトの自宅を必ず訪れるそうです。著者は、「それは街で唯一の上り坂であるベルクガッセ地区にある。そこにあるあらゆるものが私を魅了する。ソファとか犬の写真だとか……。私にとってフロイトは二重の価値を持つ。ひとつには彼から知的な刺激を受けていること、そしてもうひとつは彼が私にとっては真の芸術家であること。映画を見た人なら誰でも知っていることだけれど、私の脚本の中で芸術家とは贖罪しなければならない存在であり、だからこそほとんど自動的に災難に巻き込まれる。それはまるで物語の中で、フロイトが私にもたらしたものに対して復讐しながら、同時に彼に感謝しているようなものだった」と述べます。

「クロスワード・パズラー」では、著者は超現実的なことを信じてはいませんが、文化的な現象としては魅了されていることが明かされます。『サスペリア』(1977年)の準備をしている頃、秘教的な資料(1920年代から30年代のフランスのものなど)を、有名なのはあらかた調べ尽くしたそうです。一方で、偶然の一致や運命の悪戯は信じるたちだとして、「たとえば、私の家族にはフランチェスコという大伯父がいて、彼は超能力者だった。トラズィメーノ湖のほとりにある小さな町の教区司祭で、病気を治癒してくれる人として、地域ではよく知られていた。ウンブリア州全土を何年かけて巡り集めた妙薬の調合法を駆使して、貧しくて本物の医者に診てもらえないような人や、そもそも一般の薬を疑ってかかるような人を助けていた」と述べています。

治療で得たお金で、大伯父は教会を拡張し、映画館を開設し、地域の暮らしを改善するための事業を起こしまし。するとある頃から、ペルージャの大司教が彼を訝しむようになり、その行動に目を光らせ始めました。治療以外にも、フランチェスコおじさんはダウジングの研究にも熱心だったのです。著者は、「何かアイテムを使って修練を積んでいけば、無機物から発せられる放射線をキャッチできるという、あれだ。おじさんもやはり、振り子の揺れによって、行方のわからなくなっていたものをわんさと発見することができたらしい。それがゆえに、彼は『魔法使い』と呼ばれていた。そんな調子だから、教会がおじさんを監視下に置くというのも理解できる。妖術にまで発展させてしまうのではないかと恐れられていたわけだ……。結果として、おじさんは教区を取り上げられ、修道院へと送られてしまった。書物や調合法をまとめた書類、それに調剤に用いるハーブまで、とにかくすべてが押収された」と述べるのでした。

「暴力の爆発」では、1975年3月に公開された『サスペリアPART2/紅い深淵』について語られます著者は、一作品ごとに、そのときどきで自らを研鑽し、その後の著者のトレードマークとなる殺人の美学を作り上げてきました。そのために、観客だけでなく著者に続く他の監督たちの想像力にも影響を与えようとしたのです。だからこそ、黒手袋の殺人者は残虐行為に及ぶ前に、必ずまったく同じ儀式を繰り返しました。両目に化粧を施し、武器をじっと眺め、実際に存在するものであると同時に、その病んだ心の投影でもある小さな置き物を吟味します。これらを満足いく形でとらえることができたのは、シュノーケルという当時開発されたばかりの、内視鏡の原理を利用した長さ調整可能なミクロレンズのおかげだったと言わなければならない」と述べています。

新しい映画のヒントを探し求めて、著者はヨーロッパ中を長く広く旅して回りました。19世紀から20世紀初めの秘教や錬金術に関する有名な資料を片っ端から読み漁り、哲学者ルドルフ・シュタイナーの学説を掘り下げ、お香漂う大聖堂や「呪われた」場所を専門とするカビだらけの図書館を巡ったといいます。魔女や魔術師の疑いをかけられた人たちや、――スイスとドイツとフランスにまたがる地域からなる――いわゆる「魔術の三角形」の中で起きた超常現象を目撃した人たちに関する恐ろしい数の証言を集めました。しかしながら、そうした人たちと知り合いたいと思っていたにもかかわらず、残念ではあったけれど、本物の魔女に会うことはついにできなかった。著者は、「出会うことができたのは(驚くようなものもあれば、ゾッとするものもあったし、無理やり押し付けられた明らかなペテンが笑えるものもあったけど)、どれもこれも結局は全部単なる偶然の一致、あるいはユングが共時性と呼んだものを思わせるただの逸話だった」と述べるのでした。

「すれ違い」では、ブライアン・デ・パルマの『ファントム・オブ・パラダイス』(1974年)を観て、著者はジェシカ・ハーパーに魅せられ、ミュージカル『ヘアー』の初演で舞台に立っていたことも知っていたことが明かされます。著者は、「ハーパーの事務所からは、どの映画なのかはわからないけれど、当時彼女が別の映画で動き出していると明かされた。会ってみると、私はその顔つきに心打たれた。あの大きな目に、柔らかい顔立ちは、少女のような印象だ。言ってみれば、恐怖の国の新しいアリス、あるいはディズニーのアニメ映画のヒロインという感じで、要するに役にぴったりだったのだ。彼女は『サスペリア』の脚本を読んでいて、気に入ったと言ってくれた。動き出していた別の映画については、彼女が出演を引き受けてくれた後になって知ったのだけれど、ウディ・アレンの『アニー・ホール』(1977)だったらしい。最終的には私と一緒に仕事をすることを選んでくれた。私の作品なら主役を張れるということも要因になったと思う」と述べます。

「消えてしまいたい」では、著者がいつも恐怖に駆られていたのは、内なる悪魔と戯れたことで罰を受けた先人たちと同じような死を迎えることだと明かされます。著者が好きだった作家たち、つまりは、人が考えうる最も恐ろしい悪魔を綴ってきた作家たちは、みんな悲惨な末路をたどりました。一番有名な例を出すとするなら、エドガー・アラン・ポーです。著者は、敬愛するポーについて「アルコール依存症による幻覚に苦しんだ彼は、貧困と孤独の中で惨めに死んでいったのだ。たぶん、似たような病気があの時の私を蝕みかけていたのだろう。死を考えていたのが、その証拠だ。思うにあの頃は、私もどうかしていて、自分がコントロールできなくなっていたのだ」と述べています。ちなみに、著者は大麻を常用していました。

「中国は近い」では、ニューヨークでの出来事が紹介されます。著者は、誰もが「将来有望な若手小説家」と認めるその男と知り合う機会がありました。彼は30歳で、分厚いレンズと巨大なフレームの眼鏡をかけていて、ほとんど言葉を発しませんでした。彼の代理人が4番街に素敵な家を持っていて、まさにそこで著者は彼を紹介されました。握手を交わしたときでさえ、彼は小さな声で自分の名前を言っただけでした。「スティーヴン・キングです」と。著者は、「私は彼の本を読んだことはなかったけど、世界で最も売れっ子になる彼も、まだあの当時はそれほど有名ではなかった。それでも彼が私の『サスペリア』を見て、しかもとても気に入っていたということを聞いて、私の慌てぶりといったら見られたものではなかったはずだ。そのちょっとあとで、ようやく場が落ち着いてきたときに、特に衝撃を受けたのは天井からウジ虫が落ちてくるシーンだとキング自身が教えてくれた(彼が数年後に書くことになる、ホラーについての評論集『死の舞踏』の中で、このことに言及してくれるほどだったらしい)。魔女たちが天井裏に死体を隠し、ウジ虫が決定的な証拠になるという話は、私自身も特にずっと気にかけていたシーンだったから、とても嬉しくなった」と述べています。

「ゾンビと歩いた」では、ある朝、夜明け近く、カトマンズの「夢の庭」、カイザー・マハルの芝生にフランス人の友人たちと寝そべっていたエピソードが披露されます。そこは木々と水が織りなす魅惑の楽園でした。ちょうどみんなでマリファナをやったところで、感覚に変化が生じていたタイミングでした。著者は、「体は心地よく緩んだ感じで、あたりは実際よりもきれいに映ったわけだ。しばらくすると、何やら騒がしい集団に静寂がかき乱された。本当にかなりの騒ぎで、叫び声をあげる人と一緒に、大勢が同じ方向に駆け足で向かっていた。当時相当な有名人だった瞑想指導者Osho(バグワン・シュリ・ラジニーシ)がちょうど通りかかっていたのだ。彼には地球規模で信奉者がいて、ビートルズの友人ですらあった。フランス人たちは彼の見た目にとても惹かれていたが、私はそうでもなかった。それはともかく、彼とその信者が放つ強烈なエネルギーは感じ取ることができた。ラジニーシがこの世を去ってから気づいたのは、慕っていたのは西洋人ばかりで、アジアの人々はほとんどいなかったことだったけれど」と述べています。

また、ホラー映画の巨匠であるジョージ・A・ロメロが登場します。ロメロは、最良のホラー映画のひとつ、いや、間違いなく映画史において最も有名な作品のひとつでもある『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968年)の監督ですゾンビという存在を再評価し、現在の私たち誰もが知る枠組みを生み出した人物なのですから。ある晩、ロメロは著者たちを自宅でのディナーに招待してくれたのですが、たまたまその日はケーブルテレビで著者がメガホンを取った『歓びの毒牙』(1970年)が放送されたそうです。食事の後、全員でソファーに座って観ることになり、著者としては少々困惑したとか。映画が終わると、友人が興奮気味にロメロに「君とダリオの2人で、何か一緒に作ってみたらどうだ? アメリカとイタリアが手を結ぶ、一大国際共同製作というわけさ……」と提案したそうです。著者は、「すぐに現実味を帯びるようなことではないとはいえ、企画には2人ともそそられるものがあった。ちょっとした冒険心が必要だったし、いくつか契約も定めないといけなかった。投資するお金も必要なら、いろんなたぐいの障害もかわしていかなければならなかった。そのうえで、ついに、何年もかけて苦労した後に、私たちは『ゾンビ』(1978)を一緒に作り上げた」と述べています。

ゾンビに魅了された著者は、ダリア夫人とアンティル諸島に旅をします。ゾンビについてもっと深く知るためでした。著者は、以下のように述べています。

「夜には、ダリアと私の泊まっていたホテルの窓から、メラメラと高く燃え上がって揺れる炎がいくつも見えた。その火の周りでブードゥー教の儀式が行われていることはわかっていた。少し寄付金を払えば、誰でも参加できる。興味深いものもある一方で、伝統的な踊りを披露するものや単に観光客向けの演目にとどまるものもあった。ただし、一度、おぞましい出来事に立ち会うことになった。ママと呼ばれる位の高い指導者が、儀式の際に若い女を蛇に変えたのだ。彼女は地面を這い回り始め、本物の爬虫類のように口から舌を出しては震わせ、身をよじらせている。ママは地面に小さな穴を掘り、そこに卵をひとつ据え付けた。蛇女は這って少しずつ近づき、たどり着くと、卵をカツカツカツと歯で叩いた。やがて卵が割れると、中身を一口ですすって飲み込んだのだ。儀式に立ち会っていた人は誰もが陶酔していた。何やら薬を飲んだことで、相当興奮した状態だ。おそらくはそれも演出だったのかもしれないが、あの炎に照らされて、ダリアと私はかなり衝撃を受けた」

「眠れる森の美女」では、『インフェルノ』(1980年)に言及しています。持ち得る創造力の限りを尽くし、やみくもに心配した『インフェルノ』だったのですが、今でも著者はこの作品を自分のキャリアの中でも極めて謎めいたものの1つとみなしているそうです。著者は、「自分の作品が何を描いているのか説明を試みることは、私にとっては常にとても難しいことで――他人の言うことは気にしないし、私の代わりに映像が語ってくれることをいつも祈っているのだ――、『インフェルノ』の場合はいつもに増してそれが真実だった。それはまるで、1つの出来事が別の出来事の中にずれ込み続けている入れ子構造のようなもので、物語の進行に合わせて登場人物たちは1つの方向に向かうのだが、それを見ている人たちは思いがけず主人公だと信じていた人物が実際には助演的な役であることに気づいたり、観客たちの見ている目の前で物語自体が形を変えたりするのだった。私はキース・エマーソンに、カール・オルフの声楽作品である『カルミナ・ブラーナ』のようなサウンドトラックの作曲を依頼した。物事が展開する中に恍惚とした雰囲気を作り上げてくれたのが、彼の仕事だった」と述べています。

『サスペリア』の根底に「白雪姫」の寓話が何らかの形であるのであれば、他方『インフェルノ』では「眠れる森の美女」をはっきりヒントにしていました。著者によれば、(エレオノーラ・ジョルジが演じた)サラという登場人物の指に何かが刺さると、まさにその瞬間にある種のパラレルワールド――うっとりするような呪われた世界――に入りこみ、そこからは二度と戻って来ることはできないのだといいます。著者は、「夢が作品全体を支配する暗号であるということは、完全に水の中で繰り広げられるシークエンス――人によっては私が監督した中で一番怖いと感じる場面――を考えてみればこと足りる。1人の女性が失くしたものを取り戻すために、水で満たされた小さな穴に降りていく。実のところ、そのすっかり水に浸かった部屋の中にはすべてがそろっている。家具、絵画、ドア。これは夢とはどういうものかを典型的に示すもので、そこでの出来事は腐りかけの死体が見つかっていよいよ興味深いものになる。女が金切り声をあげようとした瞬間、口の中に水が流れ込み、暴れれば暴れるほどますます酸素は失われていく。水面に浮かび上がることはできず、頭を激しく振り、素足のままその死体を蹴りつける……」と述べるのでした。

「殺人鬼に見張られて」では、著者は「日の目を見ない映画には、必ずその理由がある」と主張します。不測の事態、注意不足、不運、不安、怠慢などなど、たくさんの原因が積み重なり、何ヵ月もかけた仕事が台無しになってしまうわけです。著者は、「これまでに映像化できなかった話は本当にたくさんある。たとえば、信頼できる男ルイージ・コッツィとも、フランケンシュタインの再映画化に取り掛かっていた。1920年代のドイツを舞台に、『怪物』の誕生とナチズムの誕生が足並みを揃えていくのだ。だが、アイデアとしては、シンボリックすぎて、キャラクターの権利を保有していたハマー・フィルムに製作の許可を出してもらうことはできなかった」と述べています。

また、「政治的な」パターンの物語としては、赤い旅団についての映画もありました。モザンビークに派遣されたイタリアの兵隊についてのものや、著者のパリでの経験を一部踏まえた学校の占拠についてのものもありました(学生グループが教室に立てこもり、新しい自立した社会のために命をかけるという、『蠅の王』を少し手本にしたようなもの)。さらに、石油掘削施設を舞台にした『ファンゴ』などもありました。著者は、「もちろん、古典から現代のものまで、文学作品の映画化で日の目を見なかったものもある。ドストエフスキーの『悪霊』、アガサ・クリスティの『三匹の盲目のねずみ』、H・P・ラヴクラフトの『クトゥルフ神話』、ジェームズ・オバーの『ザ・クロウ』(これは後にアレックス・プロヤスが監督した)、吉本ばななの『N・P』……。最近だと、アメリカの製作会社にチャールズ・マンソンの物語を映画にしないかと提案されたことがあった」と述べます。

70年代にまでさかのぼることですが、著者が唯一本当に残念だったのは、若きスティーヴン・キングを紹介されたときのことでした。彼は、著者が知り合った中で一番気難しい人物だったそうですが、イタリアでは当時まだ訳されていなかった小説『呪われた町』(1975年)を映画化してくれる監督を探していたのです。著者は、「ニュー・イングランドを舞台にした、感動的で心を揺さぶる吸血鬼の物語だったが、私はそこから何ひとつうまく引き出すことができなかった。思い返すと、今でも当時の自分に腹が立つくらいだ。それから数年後のこと。ある日、キングのエージェントから再び連絡があった。彼は本当に好人物で、新しい提案をしてくれたのだ。その時に動き出していたのは、登場人物がかなり多い『ザ・スタンド』(1978)で、残念ながら、私はまたもや失敗を犯してしまった。原案をまとめるには、アメリカ人の作家の支えが必要だと、わざわざひとりそのためにローマまで来て滞在してもらったのだが、私たちは数ヵ月にわたって懸命に働いたものの、物語のスピリットは本の中に閉じこもったままで、うまく引き出すことはできなかった」と述べます。

著者は、「殺人鬼に見張られて」というタイトルの物語を書き始めました。主人公ピーター・ニールは、犯罪小説のアメリカ人作家で、新作プロモーションのためにローマへやって来ました。すると、サイコパスから立て続けにかかってくる脅迫電話に悩まされるようになります。ニールのことを「大いなる堕落者」と呼ぶ男は、苦しめる度が過ぎるようになり、作家の最新作につながるような連続殺人を実行していくのでした。著者は、「不道徳で女性蔑視的な物語の作り手だとか、暴力描写を大画面で見せるというだけで怪物だと私を批判する人々に対して、私としてはこの新作で雪辱を果たしたかったのだ。『シャドー』(これが結局は正式なタイトルになった。昼日中に起こる出来事を描いてはいても、私の好奇心をくすぐる心の闇についての物語だったからだ)において、私のフィルモグラフィの中でも屈指の数の殺人が起こるのは偶然ではない」と述べるのでした。

「オペラ座の夜」では、著者がランベルト・バーヴァの新作『デモンズ』(1985年)をプロデュースし、そこにフィオーレが出演することになったエピソードが語れられます。このプロジェクトを動かしている最中に、著者は刑務所に入れられたのですが、当時のランベルトは本当に才気煥発でした。著者は、「映画館の中で感染が起きるというこの物語は、ホラー映画史の最重要作品のひとつと言える彼の父マリオの『血塗られた墓標』(1960)へのオマージュであることを超えて、映像的な発明と優れたストーリーテリングの勝利だ。あそこにはすべてがある。映画館に落下するヘリコプター。劇場内を走り回るバイク。怪物への変身と、文字通りバラバラにされる肉体。80年代の消費主義を見事に反映した作品で、ロメロのゾンビ同様、私たちのデーモンは理想など待ち合わせていないのだ」と述べています。

「キラー・アイ」では、『オペラ座 血の喝采』(1987年)について語られます。著者がそれまで監督したどの映画よりも絶対的に苦労の多い、思い悩んだ作品で、同時に制作費も一番かさんだといいます。主人公の女性ベティは自分がよく見る夢(フードをかぶった男や叫ぶ女)に苦しんでいて、それが実は記憶に由来するものであることに、その辛い経験から気づくことになります。やはりオペラ歌手であった母親が、愛人との情事の前に、哀れな人々を自分の目の前で虐待させていたのです。少女だったベティは、死の宴の最中に彼らに遭遇していたことがあり、意識下にあるその記憶を消し去ろうとしていました。著者は、「彼女も今や大人になり、母親はもうおらず(まさに愛人に殺されたのだが、ベティはそれを知らない)、殺人鬼は彼女を求めている。殺すためではなく、愛するために。彼はあえて彼女のそばで人々を虐待して死なせ、母親と同じように、彼女もまた血を見ることで興奮するに違いないと、毎度その場に立ち会わせているのだ。親の罪が子供に降りかかっていく典型的なケースだ」と述べます。

「オーラの謎」では、セイラムの町を訪れた著者がナサニエル・ホーソーンの生家を博物館にしたところを訪ねたことが明かされます。著者は、「この作家に――不穏さを愛することを恐れなかった人だ――私は長らく暗い魅力を感じ続けていた。その夜、まだセイラムにいるうちから、私は『オーラの謎』という題名の物語を書き始めた。拒食症に苦しむアメリカ人の少女が、夢と現実の間のような奇妙な体験をするというストーリーだ。イタリアに戻るとすぐに、私はその物語を手直しして、フランコ・フェッリーニとジャンニ・ロモリと一緒に『トラウマ/鮮血の叫び』(1993)のあらすじを書き上げた」と述べています。著者の狙いのひとつは、思春期特有の精神的な不安定に声を与えてみるというものでした。著者のとても身近な人間が拒食症で苦しんだことがありました。著者は、「当時この疾患についてはほとんどが知られていなかったから、そのことを語るのはとても重要であるように思えた。加えて、私自身にも過去に摂食障害があったことも認めないわけにはいかなかった」と述べています。

「パルテノン神殿のフロイト」では、イタリアの女性精神科医グラツィエッラ・マゲリーニの書いた『スタンダール症候群 La sindrome di Stendhal』という本が紹介されます。著者は、「あまりの美しさや威容、芸術作品に隠されたメッセージを目の前にしたときに、観光客がめまいや失神などに襲われる心因性の症状があることを知ったのは、それが初めてだった。この名前は、フランスの偉大な作家であるスタンダールが初めて言及したことに由来する。フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂を訪れたときに、彼自身が気分の悪くなるめくるめく感覚の渦に見舞われたのだ」と述べています。この本について書かれた新聞の書評記事を読んだ著者は、自分の少年時代を思い出したといいます。14歳になろうかという頃のこと。著者は両親に連れられてギリシャでバカンスを過ごしていました。パルテノン神殿を訪問したとき、あの芸術作品を前にした著者は、催眠術でもかけられたみたいになったのでした。

パルテノン神殿は教科書の写真で馴染みがありましたし、近くでつぶさに観察できる機会とあって、著者は興奮していました。ただし、あんな驚異的なものを目の前にするというのは、それまでの経験をはるかに凌駕するものだったのです。著者は、「少しずつ見ていくと、大理石のフリーズに彫り込まれた人間や神々の像は、まるで私に話しかけてくるようだ。いや、そのまま飛び出してきて私をとっ捕まえそうな雰囲気もあるじゃないか。同じように、巨人族とアマゾン族が……。どこを見ても、巨大で威嚇的な生き物がいて、彼らもまさに私をじっと見ているような感覚に陥った。たぶん、私はあの世界に吸い込まれ、レリーフ彫刻の罠にまんまとはまっていたのだろう。あるいは、時空の旅人となってトロイア戦争を目撃していたのかもしれない。大地を駆ける馬の足音やギリシャ軍の叫び声が聞こえ、鉄や燃え盛る炎の匂いも漂っていた……。あれは強烈なめまいで、ほとんど意識を失いかけていた」と述べるのでした。

「怪人、再び」では、『肉の蝋人形』(1997年)に言及します。『オペラ座の怪人』を書いたフランスの作家ガストン・ルルーの『盗まれた心臓』(1920年)にインスピレーションを得た映画です。アーサー・ルービンが40年代に同じタイトルで映画化しており、著者も子供の頃、兄弟や祖母のラウドミアと一緒にドロミティ渓谷の野外上映で観たそうです。著者は、「ルルーの作品については、すでに『サスペリア』の後ぐらいから、いつか映画化したいと温めていた。登場人物にラスプーチンが混じっているような、ロシア革命の時代を舞台にした映画を作りたいと思っていたのだ。モスクワでロケハンも少ししてみたのだけれど、物語の雰囲気に見合うような場所に出会うこともできなかったうえに、地元の当局ともぶつかってしまった。あの物語は何度となく映画化されているのだからと自分を慰めつつ、よっぽど斬新な何かがないと形にするのは難しいなと感じていた。ところが、こうも思っていた。怪人は私を探しに戻ってきた、と。とてもじゃないが、もう無視できない段階に入っていたのだ」と述べます。

また、『オペラ座の怪人』(1998年)も言及されます。怪人役にはジュリアン・サンズを抜擢しましたが、著者は「醜い存在にしたくはなくて、むしろ魅力ある男で音楽にも造詣の深い男にしたかったのだ。女たらしで、ヒロインが本気で惚れてしまいかねないような男だ。怪人はネズミに囲まれて育ったことにした。これは、資料集めの段階で思いついたことだ。ある日、オペラ座の図書室を大きなネズミがウロウロしているのを見ていたのだ。怪人の身体にネズミたちがわんさと群がっているシーンを撮影するとき(例によって、撮影現場にいたのはすべて本物の動物だ)、ジュリアンはヨガの師匠の教えを実践して、一種のトランス状態に入っていた。彼は最初から最後まで完全なる沈黙を守っていて、あれは本当に不気味だった」と述べるのでした。

「過去からの声」では、著者と死の関係は変わっていて、それが「魔女三部作」の最終章である『サスペリア・テルザ/最後の魔女』(2007年)の要素が優勢になっている理由のひとつに違いないと述べます。構想段階では、主人公は考古学者で、アフリカでの発掘の途中に、女性をかたどった小さな像を発見します後、ローマへ戻ると、彼は具合が悪くなってしまいます。その頃、ある秘密結社の会員たち(永遠の都ローマに陣取る、「涙の母」を崇拝する集団)は、人類が自滅してしまうようなウイルスをばらまこうと準備をするのでした。著者は、「こんなアイデアを提案してくれたのは、アダム・ギーラッシュとジェイス・アンダーソンだった。『マスターズ・オブ・ホラー』をきっかけに知り合った、才能ある脚本家コンビにして、実生活では夫婦のふたりだ。私とコラボレーションしたいと向こうから持ちかけてくれたので、それなら『サスペリア・テルザ/最後の魔女』の草稿を練ってみてくれないかと頼んだのだ」と述べています。

「彼女について」では、『サスペリア・テルザ/最後の魔女』のおかげで、著者は二度目の青春時代を生きたことが紹介されます。この作品は2007年10月31日に封切られ、その前の週に著者はローマ国際映画祭に招待されました。著者だけのために用意されたその夜、三部作すべてが一気に上映されました。伝統的なレッドカーペットではなく、この時のために著者との足元には黒のカーペットが敷かれ、著者をぐるっと囲む人々は狂喜していたそうです。著者は、「観客がそんなに集まってくれたのを目の当たりにするというのは心震えることだったし、みんなが私の映画に期待しているのはわかっていたけれど、そんなファンをがっかりさせるんじゃないかというドキドキは、眠気もふっとんでしまうほどのインパクトがあった」と述べています。

著者の映画について、吉本ばななは「子供の頃から、自分が普通ではないという強迫観念に苛まれてきたが、あの映像を見て初めて、私もこの世界で生きていてもいいんだと認められた気がした」と書いています。また、彼女は「1人の人間が自身の才能の証しを立てると、そのことを深く受け入れてくれる誰かが世界のどこかに必ずいる。だからその人の輝きは永遠にまぶしいままなのだ」とも書いています。著者にこの言葉はとてもよく響いたそうです。著者は、「吉本ばななに対する愛情と、彼女が私に対して持っている愛情は、かけがえのない財産だ。映画祭のあの夜、彼女はわざわざ私のためだけに日本からイタリアまで来てくれて、息子を家政婦と2人きりで置き去りにしなくて済むように、まだ小さかったその愛息マナチンコも一緒に連れてきたのだった。上映後私たちは、一緒に食事に出かけた。彼女は極めて上品で愛想が良く丁寧な人だけれど、それでいて度が過ぎるようなことはまったくない。私たちはときどき手紙のやり取りをし、福島の震災のときにも私がすぐに彼女に連絡をすると、彼女は被災した人たちのことを思ってとても心を痛めていた。かつて宣言したとおり、彼女の小説を映画化すべきだったのかもしれないけれど、今のところそれが具体化することはなかった。最近では『彼女について』という本の中に、私への献辞を入れてくれていたから、いかに私のことを好いてくれているのかを、そうした彼女の振る舞いからも感じ取ることができた」と述べています。

「ウィンズイン・ザ・ウッズ」では、2010年、著者はロンドンにいて、ちょうどそのときマーティン・スコセッシが一条真也の映画館「ヒューゴの不思議な発明」で紹介した2011公開の映画を撮っていたことが紹介されます。ある日、著者はその撮影現場をたまたま訪ねて、3D映像が持つ可能性にすっかり魅了されることになりました。著者は、「それまで考えてみることさえしなかった技術だったけれど、素晴らしいお手本は――過去の映画作品の中にも――いくらでもあった。シネフィルなら誰でも知っていることで、ヒッチコックは50年代にワーナー社の意向に従って、彼自身が不本意ながら「小品」とみなしている作品のうちの1本、すなわち『ダイヤルMを廻せ』(1954)をまさに3Dで撮っていた。あの当時、ステレオスコピック(立体視映像)として撮影されたシーンは、多くの場合一作品のうちのわずか数分であることがほとんどだった。しかも、そのシーンになるとスクリーンに「3Dメガネをかけてください」というお知らせが現れ、シーンの終わりには観客にそのメガネを外すことを指示する別のお知らせが映されるというものだった」と述べています。

グレース・ケリーが彼女を殺そうと襲いかかる暴漢の背中にハサミを突き刺して危機を免れるという『ダイヤルMを廻せ』の素晴らしいシーンは、信じられないほど生々しかったという著者は、「電話のダイヤルや、犯人を釘付けにする鍵といったあらゆる細部を――それまではありえなかった3Dという技術のおかげで強調することができた――、ヒッチコックは物語に対して影響を及ぼし得るものにすることができた。遠近法、すなわち奥行きを最大限に活用したのだ。私はこの映画をしっかり記憶していると思っていたけれど、まるで初めて見たような印象を受けた。このことが私に、あらゆる時代を通じて最も有名なホラーの1つ、つまりドラキュラの伝説に挑戦してみようという気にさせる原動力となった。ブラム・ストーカーの小説から映画的変容は数限りなく多岐にわたるが、その中に吸血鬼伯爵の物語を3Dで語ろうとしたものはなかった。険しい道のりではあったものの、そんなことはもちろんわかっていたし、だからこそやってみる価値があった」と述べるのでした。

「恐怖」の最後では、著者は「私にはひとつだけ確信していることがある。世の中に怖がらせるべき人がいる限り、私は幸せなのだと」と書いています。また「幸運な男」では、「結局のところ私のどの映画でも、こうした予測不可能な出来事がほとんどの割合を占める。理解のできないエピソードが、時として人間の運命をめちゃくちゃにしてしまうのだ。スリラー、ホラー、ファンタジー、サスペンス、ジャッロ、ノワール……。私たちは自分の夢を定義するために、こうした言葉を使っているに過ぎない」と書いています。わたしは、著書のこの言葉に深い感動をおぼえました。まさに名言です。

「訳者あとがき」で、翻訳者の野村雅夫氏は「多くのジャンル映画がそうであるように、ホラーもサブカルチャーとして消費されてきた経緯があり、本来ならその功績をもっと評価されて然るべき監督や作品であっても、かつては軽んじられてきた。潮目が大きく変わったのは、ビデオテープで映画を繰り返し大量に観る若者たちが登場した80年代だろうか。その頃に青春を映画に捧げた。たとえばクエンティン・タランティーノのような監督は、ジャンルによって優劣をつけることに否定的で、ヒップホップにおけるDJ的な感覚で自分にとってのベストな表現をサンプリングすることで新たな優れたタペストリーを編み上げてきた。その中でも重要な参照元としてアルジェント作品を挙げていることはよく知られている。その流れの先に、ルカ・グアダニーノによる『サスペリア』のリメイクもあるのだろうし、もっと視点をワイドに取れば、ゾンビものの『現代化』やA24スタジオの一連の作品といったホラーの世界的なリバイバル、いや、もはや定着において、アルジェントが果たしてきた役割の再定義が行われているのが2020年代の状況なのだろう」と述べますが、わたしもまったく同感です。本書には多くの映画や映画人が登場し、ワクワクしながら読みました。映画好き、特にホラー映画好きのわたしにとって、至福の読書体験となりました。