- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2319 歴史・文明・文化 『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』 小野寺拓也・田野大輔著(岩波ブックレット)

2024.04.28

『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』小野寺拓也・田野大輔著(岩波ブックレット)を紹介いたします。共著者の小野寺氏は1975年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。昭和女子大学人間文化学部専任講師を経て,現在、東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授。専門はドイツ現代史です。田野氏は1970年、東京都生まれ。1998年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程(社会学専攻)研究指導認定退学。大阪経済大学人間科学部准教授等を経て、現在、甲南大学文学部教授。京都大学博士(文学)。専門は歴史社会学、ドイツ現代史です。

カバー表紙の下部

カバー表紙の下部

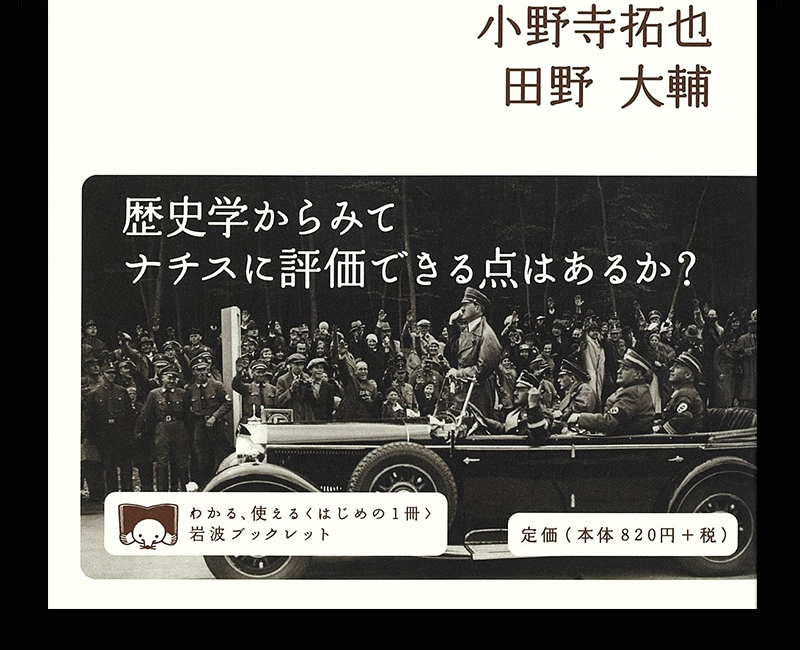

本書の表紙には、オープンカーに乗ってパレードするアドルフ・ヒトラーの写真とともに「歴史学からみてナチスに評価できる点はあるか?」と書かれています。また、裏表紙には「『ナチスは良いこともした』という言説は、国内外で定期的に議論の的になり続けている。アウトバーンを建設した、失業率を低下させた、福祉政策を行った――功績とされがちな事象をとりあげ、ナチズム研究の蓄積をもとに事実性や文脈を検証。歴史修正主義が影響力を持つなか、多角的な視点で歴史を考察することの大切さを訴える」と書かれています。

カバー裏表紙の下部

カバー裏表紙の下部

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第一章 ナチズムとは?

第二章 ヒトラーはいかにして権力を握ったのか?

第三章 ドイツ人は熱狂的に

ナチ体制を支持していたのか?

第四章 経済回復はナチスのおかげ?

第五章 ナチスは労働者の味方だったのか?

第六章 手厚い家族支援?

第七章 先進的な環境保護政策?

第八章 健康帝国ナチス?

「おわりに」

「ブックガイド」

このブログ記事はもう少し先にUPする予定だったのですが、「『関心領域』アウシュヴィッツ収容所の隣に住む家族の無関心」という『ハリウッド・リポーター』に27日に掲載された映画コラムニストの堀田明子(アキ)さんの素晴らしいコラムを読んで、「早くUPしなければ」と思い至りました。5月24日に日本公開される「関心領域」は先のアカデミー賞で2冠に輝いたアメリカ・イギリス・ポーランド映画です。第2次世界大戦下のアウシュビッツ強制収容所所長とその家族を描いたマーティン・エイミスの小説を原案にした歴史ドラマです。収容所の隣で穏やかに暮らすルドルフ・ヘス所長一家の姿を通して、それとは正反対の収容所の残酷な一面を浮かび上がらせています。

本書は、2023年7月5日に刊行されて話題になった本です。発売直後に購入したわたしは、その日のうちに読みました。その後、一条真也の映画館「オッペンハイマー」で紹介した原爆開発者の伝記映画が先のアカデミー賞で7冠に輝いたことを知って、わたしは衝撃を受けました。日本人のグリーフを無視した映画がアカデミー賞作品賞を受賞した事実によって、日本人はセカンド・グリーフを負ったように思えてなりませんでした。アカデミー賞の審査員たちには「ポリコレとか多様性とか言う前に、もっと大事なことがあるだろう!」と叫びたかったです。そして、「『オッペンハイマー』と同じ監督がヒトラーの伝記映画を作ったらどうなるか?」という思いが湧いてきました。

本書の「はじめに」の「ナチスがした『良いこと』?」では、現代社会においては、ナチスには良くも悪くも「悪の極北」のような位置付けが与えられていると指摘されています。ナチスは「私たちはこうあってはならない」という「絶対悪」であり、そのことを相互に確認し合うことが社会の「歯止め」として機能しているのであるとして、「『ナチス』と名指しされて、それを受け入れる人は現代社会にはほとんどいないだろう。自分はナチスとは違うと、否定する人間が大多数ではないだろうか。こうした意味で、ナチス認識はその裏返しである『私たちの社会はこうあるべき』という、『政治的正しさ(ポリコレ=ポリティカル・コレクトネス)』と密接につながっている」と述べています。

本書によれば、わたしたちが過去を振り返るとき、そこにはつねに「切り取る」という行為が付いて回るといいます。「平時」ではない時期に生じる「断絶」や「変化」に、歴史研究者としての「私」が強い関心を持ち、そうした一側面を「切り取る」ことに大きな意味を見出すからです。同様のことを、イギリスの歴史家E・H・カーは『歴史とは何か』の中で説明しています。「カエサル以前も以後も何百万人もの人びとがルビコン川を渡っていたかもしれないが、そのことを誰も何とも思わない。カエサルがルビコン川を渡ったという事実が指摘されるのは、歴史家がそこに大きな歴史的重要性を見出すからこそなのだ」と。

このカーの言葉を受けて、「何が言いたいかといえば、過去を『切り取る』ときに自分のその時々の立場性とまったく無縁でいることは不可能だし、そもそもそれは歴史研究の現実と著しく乖離している、ということだ。『歴史的事実は「純粋なまま」でわたしたちのところにはやって来ない。なぜなら歴史的事実は純粋な形態では存在しないし、存在しえないから』だ。何を注目に値する問題と見なし、何をどのように切り取るか。そこに1人ひとりの主体性や個性が発揮される」と述べられています。

善悪を持ち込まず、どのような時代にも適用できる無色透明な尺度によって、あたかも「神」の視点から超越的に叙述することが歴史学の使命だと誤解している向きは多いとして、本書には「端的に言ってそれは間違いだし、そもそも不可能である。誰もが社会のなかで生きていて、そこから何らかの影響を受けており、それぞれに価値観をもっている。人びとがそれぞれに過去を自分の立ち位置から切り出してくるなかで、切り取られてきたものの妥当性を相互チェックするというのが学問本来のあり方だろう。『無色透明』な歴史叙述という不可能な到達点をめざすのではなく、自分にも他人にも色があることを認めた上で、相互チェックによって誤りや偏りを正していくということである」と書かれています。

また、「〈事実〉〈解釈〉〈意見〉という三つの層」では、歴史的事実をめぐる問題を整理すると、〈事実〉〈解釈〉〈意見〉の3層に分けて検討することができるかもしれないといいます。歴史学は何らかの形で事実性に立脚しなければいけません。それに反するものは主張の根拠とすることはできません。1933年1月30日にヒトラーが首相に任命されたという揺るぎない「事実」だけでなく、当時の人々がどう思っていたかという「心性」のような問題も歴史学は扱います。その場合、日記でも手紙でも、裁判記録でも聞き取り調査でも、とにかく検証可能な何らかの形の根拠にもとづいていなければなりません。もちろん過去のすべてが記録に残っているわけではないから、推測を迫られることもありますが、それでも、すでに明らかになっている事実性に矛盾するような推測は許されません。

第一章「ナチズムとは?」の「ナチズムを[国民社会主義]と訳すべき理由」では、ナチズムは国家ではなく、国民・民族を優先する思想であると指摘しています。国家はヒトラーにとって、国民・民族に仕える道具でしかないというのです。したがってナチズム、ナチ党の訳語は、国民社会主義、国民社会主義ドイツ労働者党とするのが、原意を正しく表していてよいといいます。本書には、「ナチ体制はヒトラーの思想や意図が上意下達されていく全体主義体制だったのか(意図派)、あるいは機能(幹部)エリートたちが様々な形で体制に関与することで成り立つ多頭制的な支配だったのか(機能派)という、議論の枠組みである。しかしいずれにしても、議論の対象は基本的にエリートたちに限られていた」と書かれています。

しかし1990年代以降、こうした研究の枠組みは大きく変わることになります。ヒトラーやエリートたちだけでなく、「普通の人びと」による同意、協力、支持、少なくとも黙認があったからこそナチ体制は成り立っていたのではないかという、「賛同にもとづく独裁」論が学界を席巻するようになったとして、本書には「人びとは暴力によって強制されたり、プロパガンダによって『洗脳』されたりしただけでなく、それぞれが『主体性』と『動機』をもって様々な形でナチ体制に協力していたことが、次々に明らかになっていった」と書かれています。

こうしてナチ体制においては、「アーリア人で健康な、業績能力のあるドイツ人の「民族同胞」であれば、階級や教養、宗教、出身地域に関係なく「対等」な人間と見なされ、ナチ国家によって社会政策による支援を受け」る一方、「民族的、社会的、生物学的、そしてとりわけ人種的に排除された人びとは「民族同胞」と対等の立場ではなく、法を奪われ、厚生・治安当局から排除され、追放され、もしくは生殖を阻まれた」のです。こうした包摂と排除のダイナミクスこそが、ナチ体制の本質でした。大規模な軍備拡張は多くの人々に再び職をもたらしましたが、それは来るべき戦争の準備にほかなりませんでした。ヒトラーが「民族共同体」の構築をめざしたのは、ドイツ人を団結させることで、最終的に革命によって内部から崩壊した第1次世界大戦の「失敗」を次の戦争で二度と繰り返さないためだったのです。

ヒトラーにとってナショナリスト=国民主義者であるということと、社会主義者であるということはほぼ同義でした。「民族共同体」のために無条件に奉仕すること、そしてあらゆる「ドイツ人の敵」、とくにユダヤ人に対して狂信的に戦うことが、ドイツ国民にはもとめられたのであす「民族共同体」の構築によって国民の支持を取り付け、それによって「敵」に対する戦争や暴力を可能にすること、それがヒトラーのめざしたものでした。もちろん、ナチズムが一部で社会主義の影響を受けていたことは確かだとして、本書には「ヒトラーは左翼政党のプロパガンダの手法を模倣し、たびたび反資本主義的なレトリックを用いて労働者階級のルサンチマンに訴える演説を行ったし、政権初期まで一定の力を有したナチ党左派の間には、本気で社会主義革命をめざす動きも存在した(彼らの多くは1934年6月末の粛清事件の後、失脚するか閑職に追いやられた)」と書かれています。また、ナチスは政権掌握後、公共事業による雇用の創出、労働者向け福利厚生の拡充、家族支援や有給休暇の提供、消費・レジャー機会の拡大などといった政策を次々に打ち出し、それを「実行の社会主義」の成果として誇示したことが紹介されています。

そうした(社会的平等をめざすという意味で)「社会主義的」な政策が導入された背景には、労働者を懐柔して階級闘争から引き離し、格差のない「民族共同体」に統合しようとする狙いがあったといいます。社会・経済的に恵まれない労働者層に手を差し伸べ、彼らを称揚して誇りや自尊心に訴えるとともに、ある程度の実質的な利益を提供し、将来の豊かな生活を期待させることで、体制への順応を促進しようとしたのです。本書には、「もっとも、これらの優遇措置は究極的には侵略戦争という目的に奉仕するもので、彼らを軍需生産につなぎとめておくための社会政策的譲歩でしかなかった」と書かれています。

第二章「ヒトラーはいかにして権力を握ったのか?」の「ナチスの宣伝は効果的だったのか?」では、ヒトラーの権力掌握を考えるとき、決まって言及されるのがナチ・プロパガンダの絶大な威力であると指摘されます。中でもレニ・リーフェンシュール監督の党大会記録映画『意志の勝利』に見る大衆の熱狂は、「宣伝の魔力」を裏付けるものとして引き合いに出されることが多いです。しかしながら、そうしたイメージはナチスの側が宣伝目的で作り上げた虚像であって、そのまま事実として受け入れることはできないといいます。

首相就任から2日後の1933年2月1日、ヒトラーは国民に向けて最初のラジオ演説を行い、国内の対立を克服して民族の一体性を創出すること、国民的な強さを取り戻して経済的・社会的な危機を解決することを約束しました。ドイツの内的分断の元凶である民主主義や自由主義、マルクス主義の害悪を除去し、国民が身分や階級の違いを超えて一致団結する「民族共同体」を建設すること、それがこの演説の眼目でしたが、こうした国民統合の訴えは、新政権が息をのむスピードで反対派を排除して独裁体制を確立し、アウトバーンの建設など積極的な失業対策に乗り出すのに伴って、当初は懐疑的だった人々にも支持されるようになったのです。本書には、「総統に忠誠を誓う『ハイル・ヒトラ-!』の挨拶が全公務員に義務付けられたことは、ヒトラーただ一人が『民族共同体』の統合の核であることを示していた」と書かれています。

「ヒトラーにも優しい心はあったのか?」では、ナチ体制を支えた決定的な要因は何よりもヒトラー個人の圧倒的な人気であり、彼のカリスマ性を抜きにナチズムを語ることは不可能であると指摘しています。本書には、「ヒトラーの人気はあらゆる社会階層で、労働者階級の間でさえきわめて高く、国民投票に示された9割近い支持率は、総統のもとに一致団結する『民族共同体』が単なる幻影ではなかったことを示している」と書かれています。また、ナチスの宣伝が作り上げた「子どもに優しいヒトラー」というイメージは、彼の絶大な人気の基盤をなすものでした。ヒトラーは他の政治家と違って民衆と同じ心をもつ誠実な人間で、それゆえ間違ったことをするはずがないと多くの人々に信じられていたといいます。

ヒトラーは庶民的で情け深い指導者を演じ、宣伝を通じてそのイメージの普及につとめたが、民衆の側も自分たちと変わらない間的な指導者をもとめ、その願望を総統の等身大の姿に投影しました。誰もがもつ親しみの感情を媒介にして、ヒトラーと民衆は情緒的に結び付いていたのです。人々の共感と信頼をかき立てるこの親密なイメージが、ヒトラーの暴政を可能にした原因の1つだったことは明らかです。「ヒトラーにも優しい心がある」と思いたいという心情こそがナチ体制にとって重要な政治的資源だったと言えるのです。

子どもに加えてもう1つ、同じような目的から政治的に利用されたグループがありました。女性です。パレードするヒトラーの車列に目を輝かせ、歓喜の声を上げ、腕を振り、涙を流す女性たちの映像は、現在でもドキュメンタリー番組などで目にする機会が多いです。「女性は男性よりも熱狂的にヒトラーを支持していた」と信じる人々は、現在でも少なくないといいます。しかし、ウーテ・フレーフェルトは、ナチスによる「熱狂」の演出の背後に「感情のジェンダー化」というメカニズムが存在していたことを指摘しています。男性は「感情を抑え情念を支配」し、場合によっては「有能な大量殺戮の道具」となることを求められました。こうした「感情のジェンダー化」を効果的に利用したのがナチ体制でした。女性の熱狂的な支持や子どもとの交流を強調することは、男性を主体とするナチスの攻撃性と暴力性をマイルドなものに見せるのに好都合だったのです。

第三章「ドイツ人は熱狂的にナチ体制を支持していたのか?」の「ドイツにおける反ユダヤ主義」では、ドイツにおいて反ユダヤ主義が広がった決定的な転機は、第1次世界大戦だったことが指摘されます。ドイツがホロコーストを引き起こしたためにしばしば誤解される点ですが、第1次世界大戦が勃発するまでのドイツは、反ユダヤ主義が特に強い国というわけでありませんでした。たしかにドイツ・ナショナリストたちの間で反ユダヤ主義は一定の影響力があり、とくに19世紀末から20世紀初めにかけてのグローバル化の中で、それに付随する社会の歪みをユダヤ人のせいにする動きは根強いものがありましたが、それはドイツに限らずヨーロッパ全体に見られる現象でもあったのです。

ここで、重要なことが3つあります。1つ目は、こうした「社会的反ユダヤ主義」が、極右やナチ党のもとめる暴力的な反ユダヤ主義と必ずしも相容れるものではなかったということです。2つ目は、「社会的反ユダヤ主義」の広がりが、けっしてドイツに限られたものではなかったということ。たとえば第2次世界大戦が終わってしばらく経った1956~57年のアメリカでも、30%近くのホテルは「ユダヤ人客お断り」という方針を掲げていました。そして3つ目は、ヴァイマール共和国ではこうした「社会的反ユダヤ主義」を「政治的反ユダヤ主義」、つまり実際の反ユダヤ主義的な施策に移すという動きが非常に弱かったということです。

「『民族共同体』への包摂によって得られる利益」では、多くの人々が抱いていた「社会的反ユダヤ主義」はナチ体制が推し進めた「政治的反ユダヤ主義」とは異なるものであり、「ナチスの反ユダヤ主義を人びとが共有していたからこそホロコーストが起きたのだ」という議論はあまりにも単純すぎると指摘しています。ただその一方で、「社会的反ユダヤ主義」が一定程度人びとに受容されていたからこそ、ナチスが容易に反ユダヤ主義政策を推進することができたのも事実だといいます。そしてもう一点、付け加えるべきことがあります。ナチ体制下のユダヤ人迫害に際しては、人が様々な「利益」を得ることができた、ということです。ユダヤ人迫害によって得られる利益は物質的なものだけではありませんでした。あらゆる権利を奪われていたユダヤ人はナチ・ドイツにおいてもっとも無力な存在であり、攻撃や侮辱に対して反撃する術を持たなかったとして、本書には「これをしばしば利用したのが、青少年や子どもたちだった。彼らは町中でユダヤ人を見つけると、これを攻撃したり『ユダヤ人、ユダヤ人!』とはやし立てたりした」と書かれています。

「様々な圧力」では、ナチスによってユダヤ人が「共同体の敵」と定められた以上、ユダヤ人との交際を続けることにはリスクが伴ったことが指摘されます。様々な給付も「政治的信用性」と紐付けされており、ナチスから見て政治的に信用できないと判断された人々は給付を打ち切られる可能性がありました。40ないし60世帯ごとに一人、ナチ党の街区指導者が設置されており、人びとの行動を監視し、記録していました。そうした状況では、人びとは明示的な指示を受けずとも、ユダヤ人との関わりを「自発的」に避けるようになるとして、「家を訪問したりカフェで話をしたりすることはもちろん、町中で知り合いのユダヤ人を見かけると、道路の反対側に移動して話をしなくても済むようにするなど、ユダヤ人回避はどんどん進んでいくことになる」と書かれています。そしてユダヤ人の側も、ドイツ人の友人に迷惑を掛けたくないという思いから交際を避けるようになります。こうして明示的な命令がなくとも、ユダヤ人の社会的な排除が日常的なレベルで着々と進行していったのでした。

第四章「経済回復はナチスのおかげ?」では、「ナチスは良いこともした」と主張される場合、そこではしばしば、その政策なり技術なりがナチスによる「発明」なのであり、「人類への功績」にほかならない、というメッセージが含意されていることが指摘されます。ある本では、「ナチス時代のドイツは、世界を変えるような発明、発見をいくつも行っている。しかし、その功績は非常に軽く扱われたり、黙殺されていることが多い」といった主張もなされているそうです。「ナチスがした良いこと」として多くの場合含意されているのが、その政策がめざしていた目的でした。戦争、ホロコースト、障害者に対する「安楽死」、政治的な敵対者に対する抑圧なナチ体制がもたらした「結果」はほとんどの人々にとって擁護しがたいものではあるけれども、少なくとも「目的」については「良い」ところもあったのではないかというのです。

「アウトバーン建設と雇用創出計画」の「②アウトバーン建設がめざしていたもの」では、アウトバーン建設には軍事目的があったという主張がかつては有力でしたが、近年の研究ではこれに否定的な見解が支配的だと紹介しています。本書には、「むしろ決定的に重要だったのは、アウトバーン建設のもたらすプロパガンダ効果だった。トットも当初から、『プロパガンダ的な価値が利用し尽くされる』やり方でアウトバーン建設が行われるべきことを強調している。トットにとってアウトバーンは、ナチ政権のもと大帝国を建設しドイツ民族を一つにまとめ、『民族共同体』を可視化する上で格好のシンボルだった」と述べられています。

「軍需・戦時経済」の「(3)『軍備の奇跡』という神話」では、ナチスの戦時経済に関しては、ヒトラーのお抱え建築家で、戦時中に軍需大臣を務めたアルベルト・シュペーアが、大胆な合理化により兵器の大増産に成功したとする、いわゆる「軍備の奇跡」の神話を忘れてはなりません。この神話は、シュペーアが戦後に出版した回想録で提示した「非政治的なテクノクラート」という自画像とともに、戦争末期の断末魔のなかですら躍進を続けるドイツ戦争経済の驚くべき底力を示すものとして人口に膾炙している。だが近年の研究は、こうした神話をかなりの程度まで解体しています。

第五章「ナチスは労働者の味方だったのか?」では、格差のない「民族共同体」の実現を約束したナチ体制は、それまで富裕層に限られていた財やサービスを労働者にも手の届く安い価格で提供し、国民全体の消費生活水準の底上げをはかる一連の取り組みを実施したことが指摘されます。中でも重要なのは、有給休暇の拡大、格安の旅行やレジャーの提供、安価なラジオ受信機や大衆向けの自動車の生産です。ドイツの労働者は年に何週間も休暇を取って、クルーズ船で地中海を周遊し、自家用車でドライブを楽しみ、家庭で音楽番組に耳を傾けることができました。本書には、「政権を握ったヒトラーにとって最も重要な政策課題の1つが、就業人口の50%以上を占める労働者層の取り込みであった。それまで社会主義・共産主義勢力の影響下に置かれ、ナチ党への支持が相対的に低かった労働者層を自らの陣営に獲得しない限り、政治体制の安定化は望めなかったからである」と書かれています。

歓喜力行団についても言及されています。この名称が示しているように、余暇の「喜び」を通じて労働の「力」を増進するため、労働者に様々なレジャーの機会を提供することを任務としていました。各種の旅行やスポーツ、観劇やコンサート、展覧会、ダンスパーティーなど、それまで富裕層のシンボルだった余暇活動を労働者層にも手の届く料金で広く提供するというのが、その謳い文句でした。特に大きな目玉となったのは旅行事業で、日帰りハイキングや週末旅行からノルウェーやマデイラ島への数週間のクルーズ旅行まで、1934〜38年の間に4300万ものパッケージ旅行が販売されました。本書には、「歓喜力行団はこのように巨大な旅行代理店として精力的に事業を展開する一方、バルト海のリューゲン島に巨大なリゾート施設を建設し、何隻もの大型クルーズ船を建造するなど、レジャー開発事業にも積極的に乗り出した」とあります歓喜力行団はさらに「労働の美」局を通じて労働者の職場環境の改善にも努力し、職場の照明や通気の改善、労働災害の防止、職場のスポーツ施設・更衣室・休憩室・社内食堂・社宅などの整備を進めました。

「③社会政策の実態」では、ナチスは格差のない「民族共同体」の実現をめざし、労働者にも消費の可能性を拡大することを約束しましたが、そうした約束はほとんど果たされずに終わったといいます。したがってこれを「良い政策」などと手放しで評価することができないのは当然ですが、他方でそこに単なる欺瞞的なプロパガンダを見出すのも行き過ぎだとして、本書には「ナチスが描き出した消費社会の夢は実際に広範な国民の間に大きな期待を呼び起こし、無視できない社会的統合力を発揮した。ナチ政権下でも消費の約束と欠如の現実のギャップはなかなか埋まらなかったが、景気上昇と雇用拡大が急速に進んだことで、成功ムードと向上への期待は膨らんだ。歓喜力行団の余暇活動にしても、ほとんどの労働者にとってクルーズ船での地中海周遊旅行など夢のまた夢にすぎず、せいぜい日帰りのハイキングか数日間の国内旅行が関の山だったが、そうしたささやかな旅行の経験も将来への期待を抱かせるには十分だったし、それが戦後のマスツーリズムの基盤になったと考えても無理はない。将来の消費を現在の宣伝で先取りするというこの『バーチャルな消費』こそ、戦後の大量生産・大量消費社会を支えるメンタリティを形成したものと言えよう」と書かれています。

第六章「手厚い家族支援」では、「ナチスは良いこともした」という議論で、アウトバーン建設や失業者対策など経済政策、そして歓喜力行団やフォルクスワーゲンなど労働者向けの政策に次いで言及されることが多いのが、ナチスによる家族支援政策であることが紹介されます。本書には、「ナチスが当初強くもとめていたのが、男性が外で働き、女性は家庭内で家事や子育てに専念するという『伝統的』家族観への復帰だった。ナチスの民族共同体は、女性が家族という『小さな世界』を作り、それが男性の『大きな世界』を支えることで成り立つものであり、女性は本来の『使命』へと立ち返って政治や職業についての責任は喜んで男性に委ねるべきだと、ヒトラーは考えていた。そしてこれは、当時のドイツ社会において突飛な考え方というわけでもなかった」と書かれています。

男性と女性の間で曖昧になりつつある「一線」をあらためて明確に引き直せというナチスの主張は、保守的なジェンダー観をもつ人びとにとって十分納得できるものでした。さらに世界恐慌で失業者が急増すると、夫婦ともに就業していることが「二重の稼ぎ」であると批判されるようになります。「女は家へ」イデオロギーで女性に仕事を断念させることは、経済的にも理にかなった政策だと彼らは(当初は)考えていたとして、本書には「そこでナチスは、『母親』であることを精神面、物質面の両方で称賛した。まずは『母の日』を国民的祝祭として大々的に祝うようになった。勤勉な母親が表彰され、贈り物が授与された。そして1939年以降、この日に授けられるようになったのが『母親名誉十字章』でした。子どもを4人産んだ母親には青銅、6人産むと銀、8人以上で金の十字章が与えられた」と書かれています。

母親名誉十字章を授与された女性は、人びとが店の前で列をなしていても優先的に物を買ったり、戦時中には追加の配給カードを得たりすることができました。結婚資金貸付制度では、結婚したばかりのカップルに1000RM(現在の価値で約71万4000円)が貸与され、1人産むごとに4分の1(250RM)が返済不要となりました。つまり、4人を産めば全額もらえるということです。母の日が始まったのはドイツではなく、アメリカです。原型となるイベントはすでに19世紀に行われていたようですが、現在の形の「母の日」を創設したのはアメリカ人メソジストのアンナ・マリー・ジャーヴィスです。1907年5月12日に行われたこのイベントは、1920年代になってドイツへと持ち込まれます。1922年以降、花屋と人口政策に関する諸団体がアメリカに倣ってドイツにも「母の日」を設ける運動を開始し、遅くとも1930年までには、5月の第2日曜日が家族の公的な祝日として定着しました。

「母親名誉十字章」についても、ナチスのオリジナルな政策とは言えません。フランスでは1920年以降「フランス家族」メダルが創設されましたが、産んだ子どもの数によって金・銀・銅のメダルが与えられるという仕組みはまったく同じです。ソ連で同様の制度が創設されたのは1944年になってからですが、子ども5人で「母性記章」、7人から9人で「母性名誉勲章」、10人以上で「母親英雄」という同様の仕組みになっていました。母性を褒め称え、出産を奨励するという政策は、実のところ政治体制や掲げる女性観の違いにもかかわらず、戦間期のヨーロッパに共通して見られたものです。背景にあったのは少子化進行への強い危機感です。また、家族支援策の先行例はイタリア・ファシズムでした。全国母子事業団が1925年に設立され、母体と新生児の衛生管理、未婚の母・婚外子の保護救済、子どもへの食事や衣服の提供などに取り組んでいた(ただしこの事業団自体、ベルギーを始めとするヨーロッパ各国の先行例を参考にしている)。このように、ナチスによる家族政策のほとんどはオリジナルなものとは言えません。

「②ナチ家族政策がめざしたもの」では、ナチスドイツの「国民」として想定されていたのはあくまで、(1)ナチ党にとって政治的に信用でき、(2)「人種的」に問題がなく、(3)「遺伝的に健康」で、(4)「反社会的」でもない人びとのみだったという点が指摘されます。社会政策の恩恵にあずかったのはこれらの条件に合致する「民族同胞」のみであり、社会主義者や共産主義者などナチスの政治的敵対者や、ユダヤ人、障害者や「反社会的分子」とされた人びとは、そこから排除されていました。さらに、ナチ体制下では、地方保健機関の発行する「婚姻健康証明書」で遺伝的健康が証明できないと結婚できなかったし、子どもを産まない「繁殖拒否者」には罰金が科されていた。

障害者に対しては、まずは強制断種(40万人)、さらには「安楽死」(30万人)という名の殺害が行われました。同性愛者も迫害を受け、5万人に有罪判決が下されています。そのうち強制収容所に送られたのが5000~1万5000人、死者は3000人程度とされます。ナチ家族政策は、こうした人種主義的な「民族共同体」を構築するための手段の1つだったのです。その根底にあったのが、「民族体 Volkskörper」という認識だったドイツ民族を、文字通一つの「身体」として捉える考え方です。「人種的に価値の高い」ドイツ人種的に価値の高い」ドイツ人を産んでくれるのであれば、その「手段」は問わないということになります。「生命の泉」で支援対象となった未婚の母から生まれた子も、それが「アーリア人」で障害のない子どもであるならば、婚外子であるかどうかはナチ体制にとってはどうでもよいことでした。

さらに戦時期には、ハインリヒ・ヒムラー率いる親衛隊がヨーロッパの占領地域から「人種的に価値の高い」と判断された子どもを拉致してくることになります。「③そして子どもは増えたのか?」では、セクシュアリティや出産という自らの将来計画に関わるもっともプライベートな問題を、国家が政策によって変えさせることは非常に困難を伴うということが指摘されます。本書には、「ナチスは景気回復によって結婚が増える環境を整えたということは言えるかもしれない。しかし子どもを増やすことには必ずしも成功しなかった。そして、戦間期にせっかく絶対数の増えた出生数も、戦争開始によってまた減少していくのである」と書かれています。

第七章「先進的な環境保護政策?」では、経済政策や社会政策ほどの頻度ではないにせよ、「ナチスは良いこともした」という議論でしばしば取り上げられるのがナチスの環境保護政策だと紹介されます。ナチスが1935年に制定したのが、「帝国自然保護法」でした。1933年4月に制定された「動物屠殺に関する法律」では、各種動物に用いられる屠殺が詳細に規定され、とくに「温血動物を屠殺する際には、失血の前に麻酔をしなければいけない」ことが定められました。同年11月の「動物保護法」ではさらに、家畜やペットだけでなく、野生動物一般をも保護対象とすることが定められました。人間に役立つかどうかではなく、動物は「それ自体のために」保護されるべきことが高らかに謳われたのです。

森林保護としては、1934年1月に制定された「森林荒廃防止法」、同年11月の「森林種目保存法」が目を引きます。バイオダイナミック農法(有機農法)も、ナチスが積極的に取り入れた手法です。とくにこの農法に興味をもったのが、食糧農業大臣リヒャルト・ヴァルター・ダレーと、親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーでした。「①ナチ環境保護政策の歴史的経緯」では、現代の人間にとって環境保護は「左派」の運動と考えられることが多いと指摘しつつ、ドイツの環境保護運動には、こうしたナショナリズムが色濃く影を落としていることが紹介されます。森林保護も同様です。森こそドイツ人の「心のふるさと」であり、「民族魂」の在処なのだという主張は、カエサルの『ガリア戦記』、タキトゥスの『ゲルマニア』に典拠を持つといいます。

人智学者のルドルフ・シュタイナーがバイオダイナミック農法を提唱したとき、そこには文明批判的な意味合いがありました。科学偏重を批判し、古くからの農民の知恵を大事にすること。化学肥料を批判し、「生態学的循環」を尊重すること。だがナチスにとっては、そのような有機農法本来の目的は2次的なことだったのです。本書には、「土壌荒廃に対する有効な対応策となり化学得る上、生産力向上にもつながりうること。肥料の輸入が不要になって外貨節約にも役立つこと。毎日糞尿をため、土を混ぜ、わらを敷き、成熟させるという手間をかけることで、農民が『生き生きとした所有感覚』や『土壌との内面的つながり』を取り戻すこと。ダレーにとって『生態学的循環』などは二の次であり、来るべき総力戦に備える上で『使える』手法と見なされたからこそ、有機農法は利用されたにすぎない」と書かれています。

収容所では囚人の遺体が「肥料」として使われることもありました。アウシュビッツやマイダネクではパウダー状になった人骨が畑に散布されていた可能性が高く、ブーヘンヴァルトでは人間の血が馬の糞尿と混ぜられた上で肥料となりました。「人間中心主義」の否定が行き着いた極北、それが強制収容所における有機農法であったとも言えます。ここで連想する映画があります。第96回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞、カンヌ国際映画祭グランプリ受賞、英国アカデミー賞3部門受賞したジョナサン・グレイザー監督の「関心領域」(2023年)です。第2次世界大戦下のアウシュビッツ強制収容所所長とその家族を描いたマーティン・エイミスの小説を原案にした歴史ドラマです。ナチスドイツ占領下にあった1945年のポーランド。アウシュビッツ強制収容所で所長を務めるルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)と妻のヘドウィグ(ザンドラ・ヒュラー)は、収容所と壁を隔てたすぐ隣の家で暮らしていました。収容所からの音や立ち上る煙などが間近にありながら、一家は満ち足りた日常を送っていたのです。

戦争は「究極の自然破壊」にほかなりません。たとえばフランスでは、第2次世界大戦中に砲撃などによって100万エーカーの森林地帯が破壊され、50万エーカーが焼失しました。バルト諸国、ロシア北西部や中央部、ウクライナでも戦闘によって森林が広範囲に破壊されました。ある推計では、2000万ヘクタールの森林が破壊されたといいます。逆にドイツは連合国の空襲を受け、上下水道が破壊された結果、水質汚濁が深刻化しました。本書には、「第2次世界大戦を引き起こし、環境面でも多大な損害を与えたナチ体制の環境政策から一部を抜き出して、『ほら良いこともしたではないか』と主張することに、いったいどれだけの意味があるのだろうか」と書かれていますが、まったく同感です。

第八章「健康帝国ナチス?」では、禁酒運動が取り上げれます。ヒトラーやヒムラーなど、ナチ幹部には禁酒を支持するする人々が少なくありませんでした。ヒトラーはすでに1926年の時点で、「価値ある民族、とくにドイツ人がアルコールによって破滅し無用化する。その数は戦場で生命を落とす数を上回る」と言明しています。そして1933年にナチ党が政権を掌握すると、アルコール撲滅作戦がただちに開始されました。次は禁煙運動です。ヒトラーはアルコールだけでなくタバコも嗜まず、1941年には「人間にとって最大の毒物の1つ」と語っています。ナチスの健康政策でおそらくもっともよく知られているのが、がん撲滅の試みでしょう。ナチ体制においては予防や早期発見が重視され、がんのカウンセリングセンターが多くの都市に設置されたほか、無料の集団検診が行われ、とくに女性にはがん検診が強く推奨されました。

本書には、「大都市を中心にがん患者登録所が設立され、すべての医師に統一書式が配られて、がん患者を可能な限り国が把握するようにした。加えて、病死者の6~9%を病理解剖し、成人男性の解剖記録をすべて分析することで、死者の18%が何らかのがんによる死亡であることを明らかにしている」と書かれています。「食の安全」もこうした文脈の中で重視されました。バターやマーガリンの着色に使われていた人工着色料ジメチルアミノアゾベンゼンに発がん性があることが、この時期日本で初めて明らかになったため、衛生局長がメーカーに働きかけて、製造・販売の中止・削減を要請しています。加えて、アスベストや石油化学製品に起因するがんなど職業病への補償、未成年労働者の保護、女性労働者、とくに妊婦の保護など、ドイツ人労働者には手厚い施策が講じられました。

ナチ体制には「民族体」という、ドイツ民族を1つの「身体」として捉える考え方がありました。この考え方に則れば、1人ひとりの健康はもはや個人の問題ではなく、ドイツ民族全体に関わる問題なのであって、アルコールやタバコによって「遺伝的障害」や「生殖能力」の損傷が起これば、それはドイツ人全体に取り返しのつかないダメージを与えることになるのです。そうした身体観が実行に移されたのが、「アルコール中毒患者」とされた人々に対する「断種」でした。ナチ体制下においては、「売春婦」「労働忌避者」「常習犯」などは生まれながらの資質、つまりは遺伝によって社会に損害を与える存在であるとされ、「生まれながらの知的障害」に苦しんでいる人びとと同様に、本人の同意なく断種手術を受けることを強制されました。

アルコールもタバコも、国家財政にとっては「ドル箱」でした。現在もそうですが、こうした重要な収入源を国家がみすみす断念することはまずあり得ません。また、タバコ会社からの広告収入も、出版社にとっては放棄しがたいものでした。また、タバコやアルコールは人々から戦争を遂行するための「生産性」を引き出す上で非常に重要な役割を果たしていました。ニコチンは肺に吸入されるとただちに血中に送り込まれ、中枢神経を興奮させます。その意味で、人間をただちに「臨戦態勢」にするのに役立つ格好の嗜好品なのです。事実、タバコが第1次世界大戦中に兵士たちに支給されたことは、喫煙が社会的に容認されるきっかけとなりました。

他方、アルコールも別の意味で人々との「生産性」を引き出します。兵士の「労働」に対する「報酬」として機能するのです。実際、ホロコーストでユダヤ人を射殺して回った特別行動部隊にも、アルコールが「特別配給」されました。本書には、「殺害行動の前に酔っぱらうことで、抑制の利かなくなった兵士や警官がユダヤ人を殺害したり、性暴力に及んだりするケースが頻発した上、殺害行動に関与する苦しみを紛らわそうと、酒に逃げる男たちも少なくなかった。加えて、兵士たちが互いに酒を酌み交わすことで戦友意識(連帯感)を強めることも、重要な目的だった。タバコやアルコールは、暴力を促進する上で手放すことのできない、効果的な手段だったと言える」と書かれています。男性は軍隊において事実上喫煙を許容されるだけでなく、実質的には奨励され、男性の肺がんリスクは高まる一方で、こと女性に関しては、(プロクターの推計では)2万人以上の人びとが肺がんから救われた可能性があるということになります。

「おわりに」の「ナチスは良いこともした?」では、近年インターネット上では、「ナチスは良いこともした」と声高に主張したがる人が増えていることが紹介されます。アメリカのトランプ現象やヨーロッパの排外主義運動といった近年の国際情勢を反映してか、わが国でもナチズムへの社会的関心は高まっていますが、一般に出回っている情報には著しく不正確なもの、とうに否定された俗説も少なくないとして、本書は「戦争とホロコーストを引き起こしたナチスの悪行はよく知られているはずなのに、なぜこのような主張をしたがる人が多いのだろうか。筆者の見るところ、彼らはむしろナチスの悪行を繰り返し教えられてきたがゆえにこそ、それを否認しようとする欲求に突き動かされている。多くの人びとはヒトラーを『悪の権化』と決め付ける『教科書的』な見方に不満を抱き、『ナチスは良いこともした』といった『斬新』な主張に魅力を感じている」と述べるのでした。