- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2315 宗教・精神世界 『闇の精神史』 木澤佐登志著(ハヤカワ新書)

2024.04.18

『闇の精神史』木澤佐登志著(ハヤカワ新書)を読みました。思想やポップカルチャー、アングラカルチャー、インターネット文化など、幅広い領域で執筆活動を行っている著者の『SFマガジン』での2年間の連載をもとにした一冊です。著者は1988年生まれ。文筆家。著書に『ダークウェブ・アンダーグラウンド』、『ニック・ランドと新反動主義』、『失われた未来を求めて』、共著に『闇の自己啓発』(早川書房)、『異常論文』(ハヤカワ文庫JA)があります。

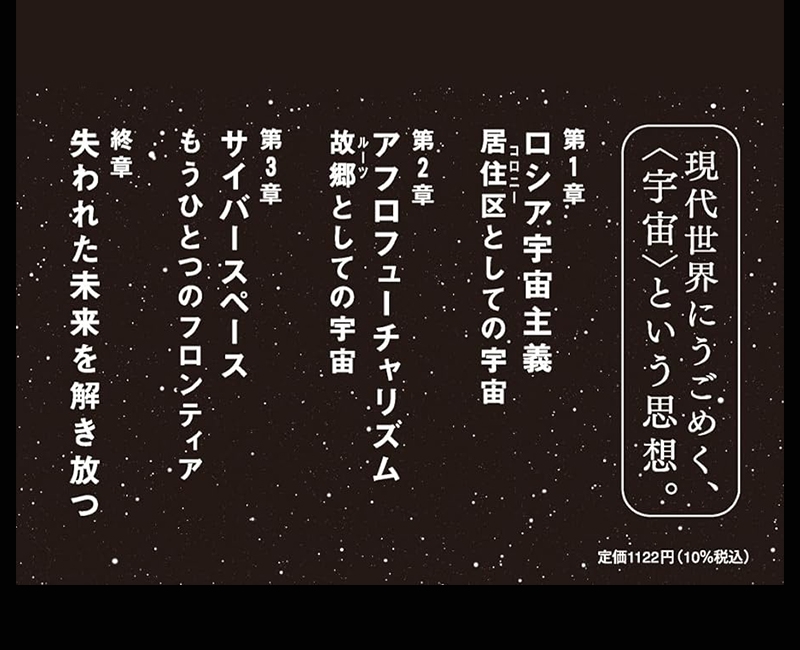

本書の帯

本書の帯には、「イーロン・マスクはなぜ火星を目指すのか?」と書かれています。カバー前そでには、「19世紀ロシアに生じた、ロシア宇宙主義と呼ばれる思想潮流。分子となって銀河に散らばる全祖先の復活を唱えるその特異な哲学は現代に回帰し、ウクライナ侵攻の思想的背景とされる新ユーラシア主義や、テクノロジーによる不死を目指すトランスヒューマニズムに巨大な影響を与えている――。どんづまりの現実、その外部としての『宇宙(スペース)』。頭上の暗闇に、人は何を見るのか。『土星からの使者』サン・ラーら黒人アーティストのアフロフューチャリズム、そしてサーバースペース/メタバースまでを繋ぎ論じる」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき」

第1章 ロシア宇宙主義

1 新しい人間――アレクサンドル・ボグダーノフ

2 死者の復活――ニコライ・フョードロフ

3 実体化する「精神圏」――現代ロシアにおける展開①

4 新ユーラシア主義――現代ロシアにおける展開②

第2章 アフロフューチャリズム

――故郷としての宇宙

1 止まって、僕を乗せておくれ――サン・ラー

2 未来は黒い――リー・ペリー

3 変性=変声するヒューマ二ティ――サイボーグ化の夢

第3章 サイバースペース

――もうひとつのフロンティア

1 1984年――

ニューロマンサー、マッキントッシュ、VR

2 幸福な監禁――行動分析学的ユートピア

3 人はなぜ炎上するのか――SNSと道具主義

4 メタバースは「解放」か?――精神と肉体の二分法

5 身体というアーキテクチャ

――私がユートピアであるために

終章 失われた未来を解き放つ

「まえがき」を、著者は「2023年8月27日、日本人1名を含む宇宙飛行士4名を乗せたスペースXの宇宙船クルードラゴンが、国際宇宙ステーション(ISS)とのドッキングに成功した。クルーは半年間滞在し、人類の宇宙飛行によって病原菌が拡散する潜在的リスクを調べるなど、数々の実験が行われる2011年にNASAのスペースシャトルが引退して以来、ISSへの宇宙飛行士の輸送はロシアの宇宙船ソユーズが独占していた。2020年、その状況に終止符を打ったのが、クルードラゴンの登場だった。スペースXのCEO――そしてX(旧ツイッター)のオーナーでもある――イーロン・マスク当人に言わせれば、これはほんの序の口ということになるだろうか。なにせマスクは、2050年までに100万人を火星に移住させることを目標に掲げているのだから」と書きだします。

また、「この世界の外側に、まったく別の新しい世界が存在する」という主題に近代以降の人間は遍く取り憑かれてきたといいます。それこそ無意識的な強迫観念のように。17世紀に登場した、地球から遠く飛翔した天空界への旅物語の一群を、『月世界への旅』の著者M・H・ニコルソンは「宇宙旅行」と呼んだことを紹介しつつ、著者は「同時に、そうした地球外の世界を幻視したトリップ譚は、(当時最先端のテクノロジーであった)望遠鏡を覗き込んだ先、漆黒の闇の向こう側に未知の空間を見出したガリレオに象徴される、同時代に勃興しつつあった新たな科学や人文学と複雑に絡み合いながら相互に規定し合っていることをもニコルソンは指摘してみせていた」と述べます。

現代は、いかにして現行の社会を「持続可能」なものにするかといった観点からしか未来を思い描くことができません。そんな闇の中にあって、それでも時間に断絶をもたらすユートピアを、言い換えれば、わたしたちの「既知」の外部に広がる様々な空間=スペースを構想し切り拓くことは、果たしてどのようにすれば可能になるのだろうかと問う著者は、「たとえば、イーロン・マスクによる宇宙開拓の試み、民間航空宇宙企業のスペースXを立ち上げた背景には、そうした『持続可能』な未来は幻想でしかなく、実のところ『持続可能』ではないのではないか、という問題認識が深く関わっているように見える。マスクは、さほど遠くない未来、人類は存亡の危機に瀕するであろうと主張する。最終的には何らかの『終末的な出来事』(疫病、超巨大火山、小惑星、戦争、技術的特異点の暴走)が地球上で起きるので、人類は別の場所を目指すべきなのだ、と」と述べています。

火星は、マスクにとって、その最良の選択肢のひとつにすぎません。この点、資源獲得を主要な目的として宇宙開発を推し進めるジェフ・ベゾスとは対照的だと、著者は見ます。人類を多惑星種化することで人類の絶滅を防ぐこと、これこそマスクの遠大な「目標」にほかならないのです。著者は、「マスクのSF的ヴィジョンの根幹に「長期主義」(longtermism)と呼ばれる倫理観が潜んでいることを指摘するのは、アメリカの環境学者タイラー・オースティン・ハーパーである。彼が『デイリー・ビースト』に寄稿した記事によれば、長期主義者は、現在や近い未来よりも遠い未来を道徳的に重要視する。したがって意思決定の際にも、数千年後、あるいは数百万年後に生きるであろう遠い未来の人間を優先させなければならない、と彼らは主張する」と述べるのでした。

第1章「ロシア宇宙主義」の1「新しい人間――アレクサンドル・ボグダーノフ」の『赤い星』では、1908年、火星を舞台にした1冊のユートピア説がロシアで出版されたことが紹介されます。題名は『赤い星』で、著者はマルクス主義哲学者のアレクサンドル・ボグダーノフでした。彼はロシア革命を主導した党「ボリシェヴィキ」の活動家でもあり、レーニンと並ぶ指導者的なポジションにいました。しかし、やがてボグダーノフはレーニンと対立、ボリシェヴィキを離脱します。1917年の十月革命の際には、プロレタリア階級独自の文化を建設しようとする運動組織「プロレトクリト」の理論的指導者となっています。「血液交換の実験」では、ボグダーノフは、人間の集団的な進化に伴って、ある種の「不死」を獲得できるようになると信じていたことが明かされます。小説『赤い星』の中では、火星人たちはお互いの血液を交換しあうことで、互いの生命を高めるための様々な条件を伝えあっています。そして、やがて、全人類が文字通りの血縁関係となることを訴えるのです。

「『不死』『復活』『宇宙進出』の哲学」では、ボグダーノフの「不死」と「新しい人間」をめぐる実験は、テクノロテクノロジーの力で延命や死の実現を目指すトランスヒューマニストたちの営為に受け継がれていると指摘します。しかし一方で、ボグダーノフの思想的ルーツの1つであり、またある面ではボグダーノフよりも巨大なスケールで「不死」の哲学を、そして「復活」と「宇宙進出」の哲学を唱えた一群の思想が19世紀ロシアに存在していたことも指摘します。それはニコライ・フョードロフに代表されるロシア宇宙主義と呼ばれる思想潮流であるとして、著者は「ロシア正教に根ざしたスラヴ派のフョードロフの教義は、ソ連時代には抑圧されていたが、ソ連の終焉、言い換えれば〈未来〉の終焉に伴い再び日の目を見るようになった。いま、未来が終わった後の世界である現代において、フョードロフのロシア宇宙主義が奇妙な軌道を描きながらロシアに回帰しつつある」と述べるのでした。

2「死者の復活――ニコライ・フョードロフ」の「進化、ネットワーク、宇宙」では、著者は、19世紀後半を境に2つの主題系が突如として西欧に現れたかのようであると言います。1つは「進化」(ダーウィンの『種の起源』は1859年に出版されている)、もう1つは「ネットワーク」(イギリスで近代郵便制度が確立されたのは1840年である)。そして、測量船サイクロプス号が大西洋の深海から採取した軟泥生物こそは、いわばその2つの主題を結びつけるミッシングリンクに他ならなかったのではないかとして、著者は「進化論とグローバルなネットワーク観が交叉するところに、まったく新しいタイプのヴィジョンが現れてくる。ピエール・テイヤール・ド・シャルダンの『精神圏』、ウラジーミル・ソロヴィヨフの『世界魂』と『神人』、(トーマス・ヘンリー・ハクスリーの孫でもある)ジュリアン・ハクスリーの『トランスヒューマニズム』、ボリシェヴィキにおける建神主義、等々……。

進化、ネットワーク、そして宇宙。19世紀後半を境にしてプレゼンスを高めてきたこれら3つの主題が交叉するところに、ロシア宇宙主義を置くことができるように思えるという著者は、「もちろん、ロシア宇宙主義をロシア特有のコンテクスト――ロシア正教とメシアニズム、ユーラシア主義、ソボールノスチ、等々――から離れて語ることはできない。だが、ロシア宇宙主義に数えられる思想家たちが、西欧における『同時代性』からまったく無縁でいながら自身の思想を紡ぐことが果たしてできただろうか。あらかじめ論旨を先取りして言えば、彼らは常に西欧に目を向けながら、だが同時に西欧=近代を超克することにこそ、自らの思想の賭金を置いたのである」と述べます。

「モスクワのソクラテス」では、フォードロフが、近親者(父祖)の死を、自分たちに命を与えた前の世代を、自分たちの世代が排斥することで起こる交代として捉えていたことが紹介されます。「血縁」と「人はみな死ぬ」という観念は、叔父の死という決定的な出来事によってひとつに結合し、ついに独創的な啓示、すなわち「私たち、すなわち理性的存在を通して自然が完全な自意識と自己支配を獲得するという考え」「破壊された、あるいは現在も破壊されつつある一切を再建し、それによって神の意思を果たし、神の、創造主の似姿となるという考え」をフョードロフに与えることになりました。

1851年秋から、地方の学校で歴史と地理の教師になる1854年2月まで、言い換えれば彼にとっての22歳から24歳までの約2年半の間、フョードロフはどこにも勤めず、一切の足跡を残していません。しかし、この時期は彼にとってもっとも重要な時代であり、いわば自らの思想と理念を発見する自己確立の時代であったといえとして、著者は「フョードロフの理念の中心には常に復活の宗教、すなわちキリスト教――ロシア正教――があった。人類は、父祖の神の意志、全員の救済を望む神の意志の、意識的にして能動的な武器とならねばならない。すべての人間が積極的に贖罪の事業=労働に参加することではじめて罪は浄化され普遍的救済が完遂されるだろう。フョードロフの理念の中心に位置するのはこうした黙示録的ヴィジョンである。とりわけ彼を魅了したのは福音書の言葉たちであった」と述べています。

「死者復活のプロジェクト」では、神の意志、すなわち「世界に原初の不死の状態を回復する」という意志は、他でもない人間の理性を通して、それも統一された全人類の集団的な総体を通してこそ実現されると、フョードロフが確信していたことが指摘されます。著者は、「フョードロフにとって死者の復活は、新たな世代の誕生のために生命の舞台から排斥された先祖たちの亡霊に対して私たちが負っている道徳的義務ですらある。先祖たちに生命を返すこと。先祖という亡霊が未来から回帰する。他方、この復活の大事業を完遂するためにも、生殖=人間の再生産のために費やされている余剰のエネルギーを、創造と再生の方向へと転化させなければならない、とフョードロフは主張する」と述べています。

それでは、死者の復活の事業とその方法とは何か。まず第一に、死者たちの遺骸の分散し飛散してしまった諸々の破片を寄せ集め、「外界のあらゆる分子や原子の認識、統御」に基づいて、それらを元通りに復元していきます。フョードロフにとっては、腐敗も粒子状に拡散して消滅した肉体も、復活のための妨げにはなりません。大気の中に分散してしまった分子状の粒子を集めるために、事業は宇宙全体にまで広がるでしょう。フョードロフにとって、世界は、また宇宙は、祖先たちの痕跡が宙に遍在して舞う亡霊空間にほかならないのです。

わたしたちの身体細胞は、そのひとつひとつにユニークな遺伝の痕跡――身の有機体に関するあらゆる遺伝情報――が刻印されているとして、著者は「フォードロフの実践的教義は、ひとつの細胞から遺伝的コピーを創り出すという現代におけるクローニングの考えを部分的に先取りしているともいえる。フョードロフのヴィジョンにおいては、文字通り子が、あたかも『自分のなかか』」生み出すように、父を復活させ、さらにその父が父を復活させていき、ついには原初の人間――アダムにまで至る」と述べます。

3「実体化する『精神圏』――現代ロシアにおける展開①」の「トランスヒューマニズム」との交点」では、革命広場のカール・マルクス記念碑前で行われたアナスタシア・ガチェバの演説が取り上げられます。彼女は、よく通る透明な声で、「20世紀は、宇宙への進出という大きな成果がありました。しかし、私たちのような短命な存在では、その仕事を成し遂げることはできません」と言いました。続いて彼女は、ソ連の生物学者ワシリイ・クプレヴィッチが60年代に発した「数十年しか生きられない人間が宇宙を制覇することはできない、1日しか生きられないカゲロウが海を渡ることができないように」という言葉を引用したのです。そして、彼女は「火星や他の銀河に行くためには、不老不死にならなければなりません。肉体を改造する必要があるのです。哲学者のニコライ・フョードロフが言ったように、『我々の肉体は我々の原因となる』のです。不老不死の思想は、深い道徳的な思想です。科学は私たちの道具であることを忘れてはいけません。また、主(Lord)が死を創ったのではないことも忘れてはいけません。科学は、生命、不死、そして復活に奉仕すべきなのです!」と締めくくったのでした。

いわゆるトランスヒューマニズム的な欲望、たとえば身体のサイボーグ化や薬物やテクノロジーによる各種のエンハンスメント、不死になることを目的に、コンピュータなど、なんらかのハードウェアに自身の脳内に存在する意識データをプログラムやデータとしてアップロードすること(=マインド・アップローディング)、あるいはもう少し愚直に(?)、自身死体を極低温保存して然るべき技術の整った未来に解凍してもらうことの望みに賭ける人体冷凍保存、等々は往々にしてアメリカ、とりわけシリコンバレーの専売特許という印象がある。

端的に言えば、共産主義は時間の問題、言い換えれば死の問題を解決することができなかったといいます。フォードロフの思想は、ソ連時代になると「宗教的すぎる」という理由で追放されました。しかし1960年代、宇宙時代がはじまると、フォードロフの宇宙主義は一部で再度注目されるようになりました。著者は、「宇宙への進出に伴い、人間の空間的な限界にブレイクスルーが訪れたことで、必然的に人間の短い寿命という時間的な限界に着目されるようになったからである。だがフョードロフはその100年前に、この2つの問題は同時に追求されなければならないと説いていた。20世紀初頭におけるフョードロフ信奉者の多くは、ロシア革命は、まったく別の規模の革命の最初の一歩にすぎないと考えていた。『不死主義と惑星間主義』というスローガンを掲げるロシア宇宙主義者たちにとっては、私有財産と専制政治の廃止は、自然の専制と空間と時間の専制という、より大きな問題を克服するためのスタートに他ならないのである」と述べています。

「『先見』というコンセプト」では、NeuroNetプロジェクトの使命に言及しています。それは「未来」のヴィジョンを創造することであるとして、著者は「より具体的に言えば、それはソ連時代における宇宙プロジェクトに匹敵するヴィジョンでなければならない。そう、たしかにあの時代には『未来』が存在していた。彼らによれば、ソ連の宇宙プロジェクトも現代のNeuroNetもともに、それぞれのテクノロジーを、様々なヴィジョンを持ったプロジェクトの目的達成のための手段にすぎないと考えているという点で等しい。その目的とは、私たちをある特定の『未来』に導き、人間のさらなる精神的変革を可能にすることに他ならない。未来は決して固定されたものではない、と彼らは主張する。たしかに未来を予測することは困難極まりない、しかし未来は過去だけではなく、積極的な参加者や利害関係者の決断にも大きく左右される。よって、『先見』のテクノロジーによって未来を創造するためには、次の3つのステップが重要であるという。すなわち、1、人々が特定の未来を信じていること。2、それに同意すること。3、未来を創るための積極的な行動を開始すること」と述べるのでした。

4「新ユーラシア主義――現代ロシアにおける展開②」の「没落する西洋、未来あるロシア」では、ロシアがギリシア正教を受け入れて国教としたのは10世紀末のことだったと紹介されます。当時の東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルには、正教世界の宗教的最高権威者である総主教が君臨し、そこからロシアを含めた府主教区へ府主教が派遣されていました。ところがフィレンツェ公会議に引き続いて起きた、1453年の東ローマ帝国滅亡という世界史的動乱によってコンスタンティノープルの権威が失墜すると、ロシアこそが正統かつ真の正教保護国に相応しいという信念が芽生えたのです。著者は、「いわゆる、『モスクワ=第3のローマ』というイデオロギー言い換えれば真のキリスト教である正教を奉ずる聖なるロシア、同時にその正教を物理的に護持する唯一の大帝国ロシアという、宗教的かつ民族的な選民意識、これらが15世紀末までに確立され、ロシアの精神的な底面を連綿と形作って現代にまで至っているのである」と述べます。

「日本における受容」では、北一輝が取り上げられます。北一輝といえば、初期の著作『国体論及び純正社会主義』の中で、ダーウィン進化論に根ざしたユートピア的な社会主義のヴィジョンを提示しているのが興味深いとして、著者は「北は、人間の道徳的良心は世代を更新するうちに生物学的に進化していく、と説いた。やがて来る高次の社会形態である純正社会主義の実現によって、人類は統一され、生存競争は止揚され、人類は新たな『神類』へと生物学的に進化を遂げるだろう。その進化の最終局面においては、歴史は終焉し、全人類が仏教的な悟りの境地――涅槃――に至る。彼はそう信じた。クリントン・ゴダールの著書『ダーウィン、仏教、神』によれば、20世紀初頭の数十年間には、様々な思想家たちが、北一輝の進化的ユートピア主義から影響を受けたとおぼしき理論を示したという」と述べています。

北一輝の進化的ユートピア主義から影響を受けたと思われる1人に、明治期におけるナショナリズムの思想家として知られる三宅雪嶺がいます。彼は、大著『宇宙』の中で、宇宙はひとつの崇高な有機的生命体であるとするヴィジョンを生物科学を援用しながら提示しました。科学思想史を専門とする奥村大介は、雪嶺の『宇宙』について、きわめて希有なコスミズム(le cosmisme)たりえている」と評価を惜しまないとして、著者は「雪嶺(本名雄二郎)は1860年生まれ、東京大学では社会進化論で知られるスペンサー、それにカントやヘーゲルなどのドイツ観念論を学んでいる。雪嶺が1909年に著した『宇宙』は全体が5部から成る重厚な書物であり、雪嶺哲学の集大成的作品との評価もある。雪嶺は同書の中で、宇宙全体を『原生界』と名付ける。彼はいわゆる宇宙有機体説、すなわち宇宙全体がひとつの生命体である、という立場を表明するためにこのタームを選択している。そして、〈未来の天文学〉の構想のために、生命体たる宇宙を解剖する学問としての『宇宙生理学』を雪嶺は提唱する」と述べます。

第2章「アフロフューチャリズム」の2「未来は黒い――リー・ベリー」の「アフリカの時間概念」では、アフリカ人の伝統観念には「未来」が存在しないとして、著者は「ケニアはカムバ族の農村で生まれ育ち、のちにケンブリッジで博士号を取得した宗教哲学者ジョン・S・ムビティによれば、伝統に生きるアフリカ人にとって時間は、すでに起こったこと、いま起こりつつあること、まさに起ころうとすること、といった具合に生起するという」と述べます。アフリカの伝統的観念においては、時間はキリスト教的な近代ヨーロッパにおいてのそれのように、「過去」から「現在」そして「未来」といったように直線的に進んでいくものではありません。アフリカ人の歴史は世界の終末へも、未来への栄光に向かっても進んではいかないと指摘し、著者は「それは『進歩』の観念と真っ向から対立する。近代西洋と異なり、アフリカ人の時間は現在=ササから無窮の過去=ザマニへと遡っていく。時間は過去へ過去へと押し流されていき、そして時間の貯蔵庫としてのザマニに堆積していく。ザマニ、それは不断に過去が蓄積され古層を形成し続ける記憶のアーカイヴに他ならない」と述べています。

ザマニは神話の時間であると同時に、霊たちの時間でもあるといいます。人は死ぬと、ササからザマニへとゆっくり移行してきますく。この世を去ったばかりの者は、生活を共にした肉親や友人の記憶に繋ぎ止められている限りで、なおササの領域にとどまっているとして、著者は「実際、死者が残された家族や知己であった者の前に姿を現すことは珍しいことではない。アフリカでは、死者と生者が同じ空間に住まう。故人が思い起こされる限り死者は本当の意味で死んだとはみなされない。彼らは生ける死者(リビングデッド)として、人々の記憶の中に生き続ける。記憶が保たれるあいだ、生ける死者は『個人の不死性』を失わないとされる。しかし、彼の記憶を持つ知己の最後のひとりが死んだとき、それまで記憶されていた死者もササの境界を越え、ザマニの領域に入る。死のプロセスはこの時点で完結する。生ける死者は『個人の不死性』の代わりに『集団の不死性』の領域に入る。死者は家族との紐帯を絶たれ、具体的/個人的なパーソナリティから離脱した、事実と虚構が入り混じった神話的なパーソナリティを与えられる」と述べています。

3「変性=変声するヒューマニティ」の「電化したマイルス」では、ミュージシャンのマイルス・デイヴィスが取り上げられます。1968年、自身のバンドに初めてエレクトリック・ピアノとエレクトリック・ギターを導入したスタジオ・アルバム「マイルス・イン・ザ・スカイ」をリリースしたのを皮切りに、マイルスはマシニックなものへの衝動さらけ出していきました。いわゆる電化マイルスと呼ばれることとなる、70年代における「電化、磁化、ロック化、ファンク化」の季節の、これがその始まりです。マイルスは腰の手術によって、アメリカで最初にプラスチック製の人工関節を移植した人物となりました。この腰の手術が自己像の変化にとって決定的であり、マイルスがサイボーグ化したという見方があります。

マイルスをさらなるサイボーグ化へと推し進める転機となったのは、彼がリスペクトしてやまなかったギタリスト、ジミ・ヘンドリックスの死だとされています。ジミ・ヘンドリックスは1970年の9月、27歳という若さで突如としてこの世を去りました。バルビツール酸系睡眠薬の過剰摂取とアルコールによる、睡眠中の吐瀉物での窒息という悲惨な死に様でした。ジミの死はマイルスに多大なショックを与えました。このジミの死以来、マイルスはアフロヘアになり、服はいっそう派手になりました。また、トランペットをワウペダルやエコー・マシンに繋ぐという、電化における最後の領域である「自身のヴォイスのエレクトリック化」に踏み出すことで、音量は爆音化し、フレーズはラウド/シャウト化したのです。

「ペンタゴンのヴォコーダー」では、変声装置ヴォコーダーが、第二次世界大戦中、通信内容を秘匿するための暗号装置としてペンタゴン(アメリカ国防総省)によって用いられていたという歴史が紹介されます。ヴォコーダー/トークボックスを巡る秘史については、デイヴ・トンプキンズ著『エレクトロ・ヴォイス――変声楽器ヴォコーダー/トークボックスの文化史』に詳しく書かれています。それによれば、ヴォコーダーのプロトタイプは1928年にベル研究所によって発明されました。高さ2メートルを超える、一室を埋めるほどの巨大なその暗号機械は、人間の声をその構成波長に分割し、10のチャンネルに振り分け、バンドパス・フィルタを通して送信します。受信者はこの情報を、人間の音声を電気的に模倣した声――スペクトル情報へと合成するのでした。

「トークボックスのマゾヒズム」では、人工音声としてのヴォコーダーと並んで世に出たトークボックスが取り上げられます。トークボックスの存在感を世に知らしめたミュージシャンの1人に、ファンク・グループ、ザップのリーダーを務めたロジャー・トラウトマンがいます。ロジャーは加工した電気仕掛けの歌声によって、トークボックスを宇宙通信機へと変容させました。彼の1985年の代表曲「コンピューター・ラヴ」は、のちに西海岸のGファンクに多大な霊感を与え、数多のトラックのサンプリング・ソースとして重宝されることとなりました。なお、著者は「知られていることだが、他方でトークボックスは使用者の身体に多大な負荷を強いるものでもあった。偏頭痛と目眩。慢性的歯痛。とりわけ歯へのダメージは深刻である。なにせ、口腔がスピーカーと化し、高い周波数の振動を歯に伝導させるのだから。なかには、トラウトマンの元ライバル、マイコ・ウェイヴ(マイケル・レーン)のように、歯を8本失ったミュージシャンも存在した」と述べます。

第3章「サイバースペース」の1「1984年――ニューロマンサー、マッキントッシュ、VR」の「電子共同体WELL」では、1985年に開設されたパソコン通信サービスWELL(The Whole Earth 'Lectronic Link)こそは、現在でいう電子掲示板(BBS)やソーシャルメディアの先駆けともいえる電子会議システムを備えた最初の「バーチャル・コミュニティ」であったと指摘しています。WELLの創設には、スティーブ・ジョブズにも影響を与えたひとりの重要人物が関わっており、その人物の名をスチュアート・ブランドといいました。彼は、ヒッピーカルチャーとデジタルカルチャーを架橋する役割を担ったという点で、80年代以降のサイバーカルチャーを語る上でも無視することのできないキーパーソンです。彼は、一般的には『Whole Earth Catalog』と呼ばれるニューエージに一大旋風を起こした雑誌の創刊者として知られます。

2「幸福な監禁――行動分析学的ユートピア」の「パチンコホールにて」では、ロバート・ヴェンチューリらが、建築におけるポストモダン礼賛の書『ラスベガス』の中で、ラスベガスのカジノを、合理主義と機能主義を特徴とするモダニズム建築からの逸脱として捉えたことが紹介されます。コマーシャリズムと広告の侵入によって、「形態」は「機能」から分断され、グロテスクなまでに奇形化を遂げると指摘し、著者は「立面は様々な時代と場所のデコラティブなスタイルを折衷させ、その過程でモダニズム建築が祓った象徴主義の亡霊が回帰してくる。ストリート沿いに立てられた巨大な広告看板。ハードロックホテル&カジノのような、建物それ自体がひとつのイコンと化したカジノ。ネオン管と電飾によって描かれた、コマーシャルなメッセージを伝えるための象徴と図像。それらが夜になると、電気の力を借りて一斉に煌めきだす」と述べます。

「2つの権力形態」では、日本のパチンコホールは工場的な規律権力型空間の典型タイプであることを指摘。白を基調とした、高い天井と明るい照明。マシンが直線状にずらりと並んだ、開放的だが画一的な空間。それは工場や学校、あるいは病院または刑務所といった近代における統治空間と相似形を描いているとして、「それらは個々人の意識に働きかけ、個々人の内面を規律化させることを通じて統治とコントロールを行う空間であるといえる。たとえばミシェル・フーコーは、パノプティコンと呼ばれる一望監視型監獄の分析を通じて、彼のキータームのひとつである「規律権力」を導出したのだった」と述べます。

とはいえ、別に著者がパチンコホールが客に規律訓練を施しているといった主張がしたいわけでは特にない(そういった面もあるかもしれないが)として、著者は「単にパチンコホールは近代のそうした建築空間をモデルにしている、と言いたいだけである。それに対して、アメリカのカジノは、人間工学と行動分析学に基づいた迷宮であり、意識的な規律ではなく無意識的な誘導を特徴とし、環境空間のデザインを通じて生理的な反応や気分、感情を逐次調節=コントロールすることを目的とする。こうしたカジノのあり方は、明らかにフーコーの論じた規律権力型の建築物のあり方とは異なっている。シュールも指摘するように」と述べるのでした。

終章「失われた未来を解き放つ」の「不死のレーニン」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「あまり知られていないことだが、モスクワ赤の広場に建てられたレーニン廟の起源にはロシア宇宙主義の理念が深く根を下ろしている。1924年1月26日、ウラジーミル・レーニンが死去してから数日後に開催された第2回全連邦ソビエト大会において、スターリンは追悼演説を行った。『われわれ共産主義者は、特別製の人間である。われわれは特別な物質で造られている。共産主義者の遺体は腐敗しない』。レーニンの遺体には防腐処置が施され、葬儀委員会はレーニンの遺体を無期限に保存すると決定した。遺体の永久保存の監督を委任されたレオニード・クラシン(外国貿易人民委員)は、建神主義やボグダーノフ理論の擁護者であるだけでなく、死者の復活というフョードロフが唱えた宇宙主義プロジェクトの影響を受けていた」

レーニンの葬儀委員会は不死化委員会と改称し、クラシンと科学者チームは当時先端の技術を駆使した遺体冷凍システムを作動させました。著者は、「レーニン廟は、その建築様式において、紀元前にファラオを埋葬したエジプトのピラミッドや古代の霊廟のイメージを彷彿とさせるものだった(奇しくもレーニンが死去する15カ月前にツタンカーメンの墓が発見されていた)。古代の儀式が近代の科学技術と結びつく。古代のエジプト人は指導者の遺体を保存することができたが、その容貌の保存まではできなかった。しかし、レーニンの遺体は永遠に損なわれない。レーニンは『死』に対して勝利するのだ」と述べています。

「資本主義と社会主義は生き別れの兄弟」では、20世紀初頭、西洋もソビエトも共に産業的近代化のイデオロギー、言い換えれば大衆ユートピアの建設という夢を共有していたといいます。その意味では、両者は共に近代(モダニティ)に属していた、生き別れの兄弟のようでもあるとして、著者は「冷戦の終結とソビエトの崩壊は、資本主義を克服する試みであったはずの社会主義が潰え去ったことに対する幻滅を人々にもたらした。それは垣間見えていたユートピアの最終的な破算であり、夢からの半ば暴力的な覚醒であった。とはいえバック=モースは、東西冷戦に西側が勝利した、という流布された『大きな物語』にも抗う。彼女によれば、上述したようにソ連社会主義体制の構築は西側資本主義における近代化の理念に深く依存しており、したがって社会主義体制の崩壊は不可避的に西側の工業的近代化=進歩という物語全体の信用が危ぶまれる事態を引き起こさざるを得ないという」と述べます。

著者は、以下のように述べています。

「私たちはすでに、19世紀後半を境に出立してきたふたつの主題、すなわち『進化』と『ネットワーク』について見てきた。それはどちらも西洋に端を発するものであるが、進化論とグローバルなネットワーク観が交叉するところに、テイヤール・ド・シャルダンの『精神圏』やウラジーミル・ソロヴィヨフの『世界魂』と『神人』といった、それまでと異なるタイプのヴィジョンが現れてきた。これらのヴィジョンがフョードロフのロシア宇宙主義と共振し合いながら、『不死のレーニン』という20世紀のツタンカーメンを誕生させたのである」

「近代の夢を救い出す」では、夢の中で、自分でも忘れていた幼少時代の記憶と不意に再会することがあるとして、著者は「失われた記憶を意識化するためには夢の中に降りていかなければならない。目を見開いたまま。さながら、不眠の傍らで夢を見るように。そうやって、私たちは夢という空間を『占拠』することを試みるのだ。過去は生きている。失われた記憶として。無数の別の可能性をもつ集団的な夢として。それは目覚めさせることのできる死者である。死者の復活というプロジェクト、それは他ならぬ過去それ自体に対してこそ試行されなければならない」と述べています。「夢の中に降りていかなければならない」という言葉からは、クリストファー・ノーラン監督、レオナルド・ディカプリオ主演のSF映画「インセプション」(2010年)を連想してしまいます。

近代を乗り越えるのではなく、近代の夢(ただし近代自身すら必ずしも十分に意識化することのなかった夢)を救い出すことによってユートピアは達成されるのかもしれないとして、著者は「ソビエトは、この近代の夢を西洋のテクノロジーとアメリカの資本によって救出しようと企てて失敗した(あるいはもっと別の原因で?)。ならば、私たちは別の組み立て方(モンタージユ)を試すべきだ。近代を構成していた要素をバラバラに分解し、個々の部品を精査し、別の組み立て方の可能性を探索すること。こうしたアプローチによってはじめて、近代の弁証法的プロセスの外部に抜け出すことができるのだとしたらどうだろう」と述べます。帯に書かれた「イーロン・マスクはなぜ火星を目指すのか?」のコピーに惹かれて手に取った本書ですが、未来のために現在を犠牲に捧げ、過去を忘却していくのではなく、むしろ過去から回帰してきた未来を現在の只中に埋め込まなければならないのではないかという著者に主張には目が開かれた思いです。さまざまな領域を横断する読書体験はきわめて刺激的であり、大いに啓発されました。